豌豆杂交实验(2)

- 格式:ppt

- 大小:2.27 MB

- 文档页数:29

第1章遗传因子的发现

第2节孟德尔的豌豆杂交实验〔二〕

一、知识构造

两对相对性状遗传实验

对自由组合现象的解释

孟德尔的豌豆杂交实验〔二对自由组合现象解释的验证

自由组合定律

孟德尔实验方法的启示

孟德尔遗传规律的再发现

二、教学目标

⑴知识方面:

(1)说明孟德尔两对相对性状的杂交试验。

(2)理解两对相对性状与两对等位基因的关系。

(3)掌握两对相对性状的遗传实验,F2中的性状别离比例。

(4)简述基因的自由组合定律及其在实践中的应用。

(5)了解孟德尔获得成功的原因。

⑵情感态度与价值观方面:

〔1〕通过孟德尔豌豆杂交实验所提醒的自由组合定律的信息,学到辩证唯物主义的价值观。

〔2〕分析孟德尔遗传实验获得成功的原因。

⑶能力方面:

1、孟德尔对自由组合现象的解释及杂交试验分析图解

2、对自由组合现象解释的验证――测交试验及其图解

三、教学重点和难点

:

〔1〕对自由组合现象的解释,说明自由组合定律。

〔2〕分析孟德尔遗传实验获得成功的原因。

:对自由组合现象的解释。

四、教学方法:归纳法、讨论法、师生互动法及讲授法等

五、教学课时:2

六、教学过程:

七、板书设计。

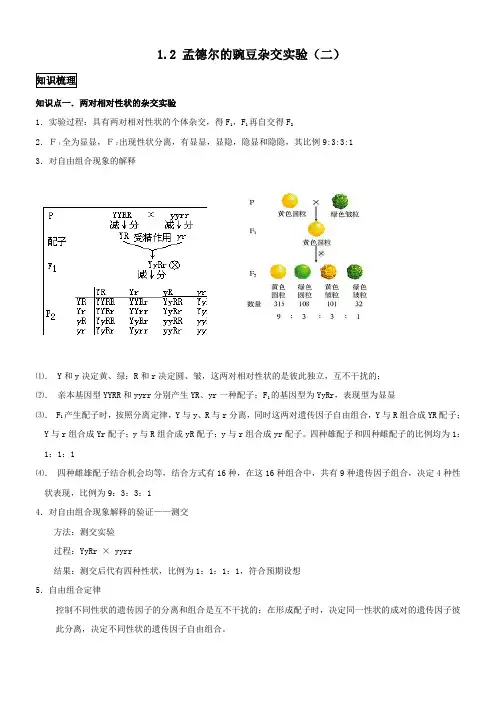

1.2 孟德尔的豌豆杂交实验(二)知识梳理知识点一.两对相对性状的杂交实验1.实验过程:具有两对相对性状的个体杂交,得F1,F1再自交得F22.F1全为显显,F2出现性状分离,有显显,显隐,隐显和隐隐,其比例9:3:3:13.对自由组合现象的解释⑴. Y和y决定黄、绿;R和r决定圆、皱,这两对相对性状的是彼此独立,互不干扰的;⑵.亲本基因型YYRR和yyrr分别产生YR、yr一种配子;F1的基因型为YyRr,表现型为显显⑶. F1产生配子时,按照分离定律,Y与y、R与r分离,同时这两对遗传因子自由组合,Y与R组合成YR配子;Y与r组合成Yr配子;y与R组合成yR配子;y与r组合成yr配子。

四种雄配子和四种雌配子的比例均为1:1:1:1⑷.四种雌雄配子结合机会均等,结合方式有16种,在这16种组合中,共有9种遗传因子组合,决定4种性状表现,比例为9:3:3:14.对自由组合现象解释的验证——测交方法:测交实验过程:YyRr × yyrr结果:测交后代有四种性状,比例为1:1:1:1,符合预期设想5.自由组合定律控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。

6.自由组合定律的简便运用凡满足基因自由组合定律的习题,都可化简为基因的分离定律的习题,再按同时出现的概率等于各自概率的乘积来解之,十分方便。

知识点二.孟德尔获得成功的原因1.正确选用豌豆做实验材料是成功的首要条件。

2.在对生物的性状分析时,首先针对一对相对性状进行研究,再对多对性状进行研究。

3.对实验结果进行统计学分析。

4.科学地设计了实验程序。

知识点三.F2的表现型与基因型的比例关系1.F2共有9种基因型,4种表现型2.双显性占9/16,单显各占3/16,双隐性占1/163.纯合子占4/16(1/16YYRR+1/16YYrr+1/16yyRR+1/16yyrr),杂合子占1-4/16=12/164.F2中,双亲类型(Y_R_、yyrr)占10/16,重组类型占6/16(3/16Y_rr+3/16yyR_)知识点四.分离定律与自由组合定律的区别与联系1、假说一演绎法是现代科学研究中常用的方法,包括“提出问题、作出假设、验证假设、得出结论”四个基本环节。

孟德尔的豌豆杂交实验二导语:孟德尔是遗传学的奠基人之一,他的豌豆杂交实验被誉为现代遗传学的基石。

本文将探讨孟德尔的豌豆杂交实验二,并分析其在遗传学研究中的重要性。

一、实验背景孟德尔在19世纪中叶进行了一系列豌豆杂交实验,旨在揭示物种特征的遗传规律。

实验二是孟德尔的继续实验,目的是研究两个性状的遗传方式。

二、实验设计1. 实验材料孟德尔选择了有特定性状的豌豆变种进行实验。

他选取了具有纯合性状的豌豆植株,其中一株纯合圆形种子的植株(RR),另一株纯合皱缩种子的植株(rr)。

2. 实验方法孟德尔通过人工授粉的方式,将圆形种子植株的花朵授粉给皱缩种子植株的花朵,得到了一代混合种(Rr)。

然后,他收集了混合种的种子,种植并观察二代豌豆的性状表现。

三、实验结果孟德尔观察到二代豌豆的种子外观表现为圆形,而不是像混合种那样呈现圆形和皱缩混合的状态。

他进一步进行了数量统计,发现二代中约有75%的豌豆表现为圆形,而只有约25%的豌豆呈现皱缩状态。

四、实验分析1. 遗传现象实验结果表明,圆形性状是一种显性性状,皱缩性状是一种隐性性状。

在混合种(Rr)中,虽然豌豆的基因组中有一种隐性基因(rr),但圆形性状的基因(R)显性地控制了豌豆的表现。

2. 遗传比例孟德尔的实验结果符合遗传学中的3:1比例。

他的实验进一步证明了遗传物质的分离和再组合规律,即在两个性状基因的组合中,显性基因的表现压制了隐性基因。

3. 孟德尔定律孟德尔的实验结果与他的第一定律相吻合,即孟德尔定律中的分离定律。

这一定律表明,在每一对异质纯合子的杂合体中,两个相对性状的基因分离并且平分给孢子。

4. 实验意义孟德尔的豌豆杂交实验二以及其他实验结果奠定了现代遗传学的基础。

他的研究揭示了遗传物质的遗传规律和表现方式,为后来的遗传学家们打开了研究遗传学的大门。

五、实验启示孟德尔的实验结果启示我们:遗传是一种固定和可预测的过程。

通过对不同性状的基因组合进行观察和分析,我们可以了解和预测后代的遗传表现。

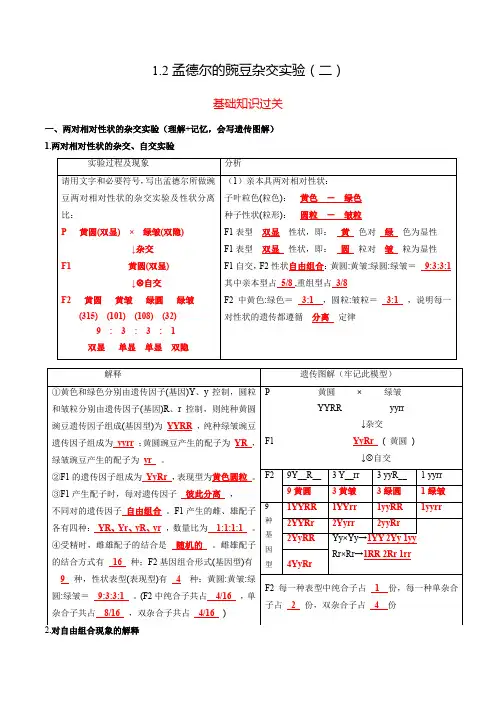

1.2孟德尔的豌豆杂交实验(二)基础知识过关一、两对相对性状的杂交实验(理解+记忆,会写遗传图解)1.两对相对性状的杂交、自交实验由上可知:F2双显性占9/16,单显性占6/16.双隐性占1/16,亲本型占10/16.重组型占6/16(若亲本为YYrr x yyRR,则亲本型占6/16.重组型占10/16)。

黄色圆粒豌豆中:纯合子占1/9,双杂合占4/9 。

黄色皱粒豌豆中:纯合子占1/3。

3.对自由组合现象解释的验证(1)方法:测交,即用F1(待测个体)与双隐性纯合子杂交。

(2)目的:a.测定F1产生配子的种类及比例;b.测定F1(待测个体)的遗传因子组成(基因组成);c.测定F1在形成配子时遗传因子(基因)的行为。

(3)演绎推理:孟德尔依据提出的假说,演绎推理出F1测交实验的结果与隐性纯合子豌豆杂交,无论正交还是反交,实验结果都符合预期的设想,即:子代中表现型及比例为:黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒:=1:1:1:1。

二、自由组合定律自由组合定律的具体内容是:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。

(1)发生时间:形成配子时;(2)遗传因子间的关系:控制两对性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;(3)实质:在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。

(4)适用范围:进行有性生殖的真核生物两对或两对以上相对性状的遗传。

三、孟德尔获得成功的原因1.正确选用了豌豆作实验材料是获得成功的首要条件。

2.在对生物的性状分析时,首先针对 1 对相对性状进行研究,再对2对或多对性状进行研究。

3.对实验结果进行统计学分析,即统计子代的性状表现及比值。

4.科学地设计了实验的程序,采用了假说—演绎法。

四、孟德尔遗传规律的再发现(1)约翰逊给孟德尔的“遗传因子”命名为基因;提出“表现型”和“基因型”:(2)表现型(表型)指生物个体表现出来的性状,(3)与表现型有关的基因组成叫做基因型。

孟德尔的豌豆杂交实验二引言孟德尔(Gregor Johann Mendel)是19世纪著名的遗传学家,他通过豌豆杂交实验开创了现代遗传学的先河。

孟德尔的实验结果为遗传学的基本原理提供了有力的实验证据。

本文将重点介绍孟德尔的豌豆杂交实验二,探讨杂交种群的表型比例和基因型比例。

实验目的本实验的目的是观察豌豆杂交种群在自交后代中的表型比例和基因型比例,验证孟德尔的遗传规律。

实验步骤1.首先,选择两个具有明显表型差异的豌豆品种进行杂交,例如,一个纯合正常形态的豌豆(AA),和一个纯合畸形形态的豌豆(aa)。

2.将这两个品种进行人工杂交,得到全部杂合一代(Aa)。

3.将杂交种群中的豌豆进行自交,得到自交二代。

4.观察自交二代豌豆的表型及数量分布。

实验结果孟德尔的实验结果展示了杂交种群的祖先代表基因(父代)的表型特征会再次出现。

这表明在自交过程中,表型差异不显性的基因也会重新组合并表现出来。

根据孟德尔的统计分析,自交二代的表型比例应该位于1:2:1的比例。

这意味着,正常形态的豌豆和畸形形态的豌豆的数量应该约为3:1。

而基因型比例则应该符合1:2:1的比例,即纯合正常形态的基因(AA):杂合基因(Aa):纯合畸形形态的基因(aa)的数量比例。

分析与讨论孟德尔的豌豆杂交实验提供了重要的启示,即遗传特征是由基因所决定的,基因按照一定的规律进行组合传递。

他提出了“显性-隐性”规律,即在杂交中,显性特征会掩盖隐性特征,而隐性特征会在后代中再次出现。

这些基本原理不仅在生物遗传学中起到重要作用,也被应用于农业、医学等领域。

通过遗传学的研究,人们可以深入理解物种的遗传特性,为种植业的育种工作提供了理论指导。

然而,孟德尔的研究结果在当时并没有得到广泛的认可和应用。

直到1900年代初,三位独立的科学家重新发现了孟德尔的研究结果,并将其作为基因遗传的重要依据,才引起了科学界的广泛关注。

结论孟德尔的豌豆杂交实验二验证了基因的传递规律,并提出了“显性-隐性”规律。

时发病的情况进展分析,并且能推断出后代的基因型和表现型以与它们出现的概率,它的理论根底就是基因的自由组合定律。

课堂巩固1.思考:基因自由组合定律的实质是什么?2.对某植株进展测交,得到后代的基因型为Rrbb、RrBb,如此该植株的基因型为〔〕分析:既为测交,一方必为rrbb,去掉后代基因型中的rb,剩余Rb和RB,如此另一亲本必为RRBb。

答案:A3.基因型为AabbDD的个体自交后,其后代表现型的比例接近于〔〕∶3∶3∶∶3∶1∶∶2∶∶1分析:(运用分枝法)Aa~Aa后代为3∶1,bb×bb后代1种,DD×DD后代1种,所以亲本自交后表现型与比例为(3∶1)×1×1=3∶1答案:D作业1.某个生物体细胞内有3对同源染色体,其中A、B、C来自父方,A/、B/、C/来自母方,通过减数分裂产生的配子中,同时含有三个父方(或母方)染色体的配子占所有配子的〔〕A.1/2B.1/4C.1/8D.1/16答案:C2.人类中男人的秃头(S)对非秃头(s)是显性,女人在S基因为纯合时才为秃头。

褐眼(B)对蓝眼(b)为显性,现有秃头褐眼的男人和蓝眼非秃头的女人婚配,生下一个蓝眼秃头的女儿和一个非秃头褐眼的儿子。

(1)这对夫妇的基因分别是,。

(2)他们假如生下一个非秃头褐眼的女儿基因型可能是。

(3)他们新生的儿子与父亲,女儿与母亲具有一样基因型的几率分别是和。

(4)这个非秃头褐眼的儿子将来与一个蓝眼秃头的女子婚配,他们新生的子女可能的表现型分别是。

假如生一个秃头褐眼的儿子的几率是。

假如连续生三个都是非秃头蓝眼的女儿的几率是答案:(1)SsBb Ssbb (2)SsBb或ssBb (3)1/4 1/4 (4)褐秃(儿)、蓝秃(儿)、褐非秃(女)、蓝非秃(女) 1/4 1/64。

第2节孟德尔的豌豆杂交实验(二)一、两对相对性状的杂交实验孟德尔用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交,无论正交还是反交,结出的种子(F1)都是黄色圆粒的。

这表明黄色和圆粒都是显性性状,绿色和皱粒都是隐性性状。

孟德尔又让F1自交,在产生的F2中,出现了黄色圆粒和绿色皱粒,这当然是在意料之中的。

奇怪的是,F2中还出现了亲本所没有的性状组合—绿色圆粒和黄色皱粒。

为什么会出现新的性状组合呢?孟德尔同样对F2中不同的性状类型进行了数量统计:在总共得到的556粒种子中,黄色圆粒、绿色圆粒、黄色皱粒和绿色皱粒的数量依次是315、108、101和32,它们的数量比接近于9:3:3:1。

这与一对相对性状实验中F2的3︰1的数量比有联系吗?孟德尔首先对每一对相对性状单独进行分析,结果发现每一对相对性状的遗传都遵循了分离定律。

上述分析表明,无论是豌豆种子的形状还是颜色,只看一对相对性状,依然遵循分离定律。

那么,将两对相对性状的遗传一并考虑,它们之间是什么关系呢?二、对自由组合现象的解释假设豌豆的圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制,黄色和绿色分别由遗传因子Y、y 控制,这样,纯种黄色圆粒和纯种绿色皱粒豌豆的遗传因子组成分别是YYRR和yyrr,它们产生的F1的遗传因子组成是YyRr,表现为黄色圆粒。

孟德尔作出的解释是:F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。

这样F1产生的雌配子和雄配子各有4种:YR、Yr、yR、yr,它们之间的数量比为1:1:1:1。

受精时,雌雄配子的结合是随机的。

雌雄配子的结合方式有16种;遗传因子的组合形式有9种:YYRR、YYRr、YyRR、YyRr、YYrr、Yyrr、yyRR、yyRr、yyrr;性状表现为4种:黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒,它们之间的数量比是9:3:3:1。

三、对自由组合现象解释的验证上述解释是否正确呢?孟德尔又设计了测交实验,让杂种子一代(YyRr)与隐性纯合子(yyrr)杂交。