中国的电动汽车标准体系

- 格式:doc

- 大小:421.50 KB

- 文档页数:4

2025年中国电动车政策2025年,中国政府继续推进电动车产业发展,并制定了一系列政策措施,以推动电动车行业的健康发展,加快实现汽车行业绿色转型。

在2025年中国电动车政策中,主要包括以下几个方面:一、加大对新能源汽车的支持力度政府将继续加大对新能源汽车的政策支持力度,大幅提高新能源汽车的补贴标准。

同时,将设立更多的新能源汽车专用充电桩,加快建设新能源汽车充电基础设施,提升充电效率和便捷度。

此外,政府还将出台更多税收政策优惠措施,鼓励市民购买新能源汽车,推动新能源汽车的普及和推广。

二、制定更严格的新能源汽车排放标准政府将加大对传统燃油汽车的排放标准控制力度,逐步淘汰高污染、高排放的传统燃油汽车,推动汽车产业向新能源汽车转型。

同时,政府还将推动新能源汽车技术的创新和进步,提高电动车的续航能力和性能表现,增加人们对电动车的使用信心和满意度。

三、支持新能源汽车产业链的发展政府将继续支持新能源汽车产业链的发展,加大对电动车电池、电机等核心零部件的研发和生产投入。

同时,政府还将推动新能源汽车制造企业与研究机构的合作,加强新能源汽车产业的技术创新和转化,提升产业链整体水平和竞争力。

四、加快建设智能电动车网络政府将加快建设智能电动车网络,推动电动车与智能网联技术的结合。

打造智能电动车网络,实现电动车的智能化管理、智能充电、智能导航等功能,提升电动车的使用便捷度和用户体验。

同时,政府还将加大对智能电动车网络的投入力度,提升我国智能电动车产业在全球的竞争力和地位。

五、促进新能源汽车的国际合作与交流政府将继续促进新能源汽车的国际合作与交流,提升我国新能源汽车产业在全球的影响力和竞争力。

政府将加大对新能源汽车技术的引进和对外投资力度,推动国际电动车产业的合作和发展,实现我国新能源汽车产业的国际化发展目标。

六、加强新能源汽车行业监管与服务政府将加强对新能源汽车行业的监管与服务,建立健全新能源汽车行业监管体系,加强新能源汽车产品的质量监督和管理。

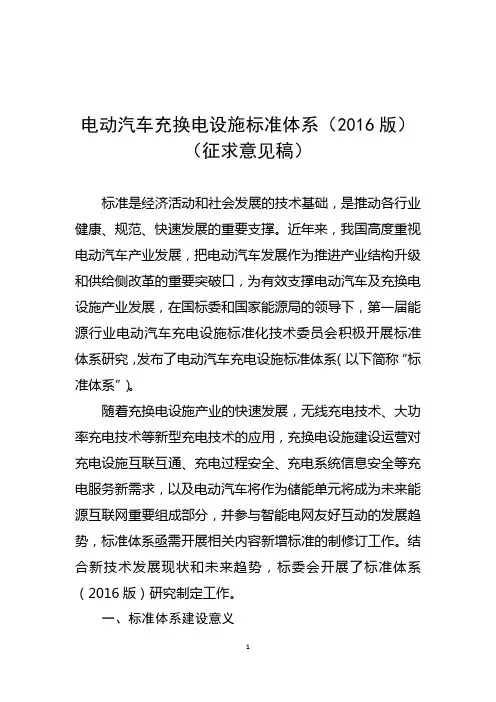

电动汽车充换电设施标准体系(2016版)(征求意见稿)标准是经济活动和社会发展的技术基础,是推动各行业健康、规范、快速发展的重要支撑。

近年来,我国高度重视电动汽车产业发展,把电动汽车发展作为推进产业结构升级和供给侧改革的重要突破口,为有效支撑电动汽车及充换电设施产业发展,在国标委和国家能源局的领导下,第一届能源行业电动汽车充电设施标准化技术委员会积极开展标准体系研究,发布了电动汽车充电设施标准体系(以下简称“标准体系”)。

随着充换电设施产业的快速发展,无线充电技术、大功率充电技术等新型充电技术的应用,充换电设施建设运营对充电设施互联互通、充电过程安全、充电系统信息安全等充电服务新需求,以及电动汽车将作为储能单元将成为未来能源互联网重要组成部分,并参与智能电网友好互动的发展趋势,标准体系亟需开展相关内容新增标准的制修订工作。

结合新技术发展现状和未来趋势,标委会开展了标准体系(2016版)研究制定工作。

一、标准体系建设意义标准体系是按领域内标准间内在联系形成的科学有机的整体,具有集合性、目标性、整体性、适应性等特征。

充换电设施标准体系是充换电设施标准化工作的重要指导文件,对于标准体系建设规划、充电技术发展以及标准计划项目管理具有重要作用。

明确充换电标准体系的编制规划。

充分考虑充换电设施产业发展现状、关键技术发展趋势及建设运营需求等情况,结合当前产业发展需要解决的问题,形成标准体系,明确不同时期充换电标准制修订涵盖范围、制定计划等,为充换电设施标准发展提供支撑。

适应充换电设施产业的技术发展。

标准体系成为我国充换电设施产业的基本遵循,推动充换电设施产业从无序发展到规范发展转变,引领充换电设施的技术发展方向,有利于支撑我国充换电设施产业发展。

指导充换电标准制修订工作。

标准体系明确了标准制修订时间节点和制修订任务,为标委会开展标准制修订工作提供决策依据,有效推进标委会工作规范、有序发展。

二、标准体系框架充换电设施标准体系应涵盖充换电设备制造、检验检测、规划建设和运营管理等全方位,主要解决电动汽车推广过程中的充电安全、互联互通、设备质量、设施规划布局、计量计费等关键问题。

电动汽车国家质保标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:电动汽车国家质保标准是指政府根据法律法规和市场需求,对电动汽车生产企业和销售商在售后服务、产品质量等方面提出的具体要求和规范。

这些标准的制定旨在加强对电动汽车行业的监督和管理,提高电动汽车产品的质量和可靠性,保障消费者的权益,促进电动汽车产业的健康发展。

一般来说,电动汽车国家质保标准主要包括以下几个方面:是对电动汽车生产企业和销售商的资质和行为要求。

政府要求电动汽车生产企业必须具备相关资质和技术实力,严格遵守生产标准和质量管理制度,保证产品质量和安全性。

对销售商方面,政府要求其必须合法经营,提供真实有效的产品信息和服务承诺,不得以次充好、虚假宣传等手段欺诈消费者。

是对电动汽车产品质量的监督和检测要求。

政府要求电动汽车生产企业必须按照相关标准和规范生产产品,保证产品符合安全、环保、节能等要求。

政府还要求对电动汽车产品实施严格的质量抽检和监测,确保产品质量达标。

是对电动汽车售后服务的规范要求。

政府要求电动汽车生产企业和销售商必须提供完善的售后服务体系,包括产品质量保修、召回服务、技术支持等,保障消费者权益。

政府还要求企业建立完善的投诉处理机制,及时、有效地解决消费者投诉和纠纷。

是对电动汽车市场监管的强化要求。

政府要加强对电动汽车市场的监督和管理,打击假冒伪劣产品和欺诈行为,维护市场秩序,保护消费者权益。

政府还要加强对电动汽车企业的信用监管,建立信用评价机制,引导企业依法合规经营,提高市场竞争力。

第二篇示例:随着全球环境问题日益突出,电动汽车作为清洁能源的代表,逐渐受到人们的关注和青睐。

相对于传统燃油汽车,在资金投入和技术研发方面,电动汽车仍然存在很多挑战。

为了保障消费者的权益和推动电动汽车产业的发展,各国纷纷出台了电动汽车国家质保标准,以规范行业发展、提高产品质量和安全水平。

中国作为世界上最大的电动汽车市场,也不例外。

自2019年开始,中国国家市场监管总局出台了一系列关于电动汽车的质保标准,旨在促进电动汽车市场的规范化和健康发展。

电动汽车充电设施技术标准体系(完整版)电动汽车充电设施技术标准体系是一个具有系统性、协调性、兼容性、自主性和开放性的层级结构, 分为两个层级,由8个技术领域、58项标准构成。

一、标准体系框架1、第一层级是技术领域。

包括基础、动力电池箱、充电系统与设备、充换电接口、换电系统与设备、充/换电站及服务网络、建设与运行和附加设备等8个技术领域,分别用SC1、SC2、SC3、SC4、SC5> SC6、SC7、SC8 表示。

2 、第二层级是具体标准。

具体标准的体系编号为NEA/TC3/技术领域-顺序号。

英中:NEA代表国家能源局,TC3代表充电设施标委会,技术领域用SCI、SC2、SC3、SC4、SC5、SC6、SC7、SC8表示,顺序号代表在本技术领域的标准顺序。

二、标准情况说明电动汽车充电设施各技术领域设苣的标准情况如下:1、基础(SCI)。

主要包括术语及并网基本规左,共设置2项标准。

2、动力电池箱(SC2)。

主要包括换电模式下涉及到的动力电池箱尺寸、电池箱架、动力仓标准, 共设置4项标准。

3、充电系统与设备(SC3) o主要包括电动汽车非车载充电机、车载充电机、交流充电桩等相关设备的技术要求和试验方法等,共设置10项标准。

4、充换电接口(SC4)。

主要包括电动汽车充换电设备的机械与电气接口要求以及通信协议等,共设巻11项标准。

5、换电系统及设备(SC5)。

主要包括更换电池用的设备标准及检验方法等,共设置4项标准。

6、充/换电站及服务网络(SC6)。

主要包括电动汽车充电站、电池更换站及服务网络的通用技术要求、供配电要求和监控系统技术规范和通信协议等,共设置11项标准。

7、建设与运行(SC7)。

主要包括电动汽车充电设施建设规划导则、技术导则、施工与验收规范、运行管理和计量等,共设置13项标准。

8、附加设备(SC8)。

主要包括充换电设施的相关附属设备,涉及车载终端、标志标识等内容,共设置3项标准。

三、充电设施标准体系项目表SCI基础(共设置2项)SC2动力电池箱(共设置4项)SC3充电系统与设备(共设置10项)SC4充换电接口(共设置11项)SC5换电系统与设备(共设置4项)SC6充/换电站及服务网络(共设置11项)SC7建设与运行(共设置13项)SC8附加设备(共设置3项)。

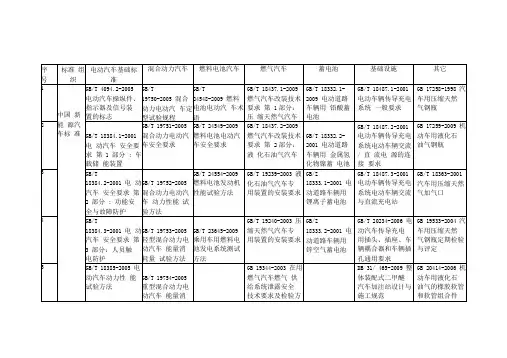

该文列出了美国汽车工程师学会(SAE)新能源汽车标准(混合动力车、纯电动车和燃料电池车)、日本电动车辆协会电动车、混合动力车及其关键零部件(蓄电池和电机)JEVS标准和中国新能源汽车标准。

新能源汽车应该安全、可靠、易用且成本低,而满足这些要求的一个重要保证就是它的标准化。

新能源汽车标准是新能源汽车产品质量的技术保证,其规范了新能源汽车生产企业的研发、制造等环节;降低了信息不对称,规范了市场秩序;促进了新能源汽车产业化发展;促进了产业延伸和拓展,加快产业结构优化。

正是因为新能源汽车标准对新能源汽车技术方案的选择、研制、商品化及产业化的巨大影响力,各国都在原有燃油车标准的基础上加快新能源汽车标准的制定与完善,如日本建立较为完善的电动汽车与混合动力汽车标准体系,美国建立燃料电池汽车标准体系。

美国汽车工程师学会(SAE)新能源汽车的标准针对纯电动汽车与混合动力汽车,美国汽车工程师学会(Society of Automotive Engineers,SAE)已发布了十九项技术标准,主要包括整车系统(Vehicle Systems)、蓄电池(Batteries)、充电接口(Interface)及基础设施(Infrastructure)四大类,内容具体包括各类电动车的术语和安全技术要求;整车动力性、经济性和排放、电磁场强度等的试验、测量方法;蓄电池和蓄电池组的各种试验规程及对电动车辆用的高压电线、线束与元器件、连接件的技术要求和试验方法。

SAE也在不断完善其标准体系,特别是在加快可外接充电式混合动力车整车及通信协议等相关标准的制定,如SAE J2894 Power Quality Requirements for Plug-In Vehicle Chargers等等(见表1)。

2001年美国成立了“SAE燃料电池标准委员会”,目前有6个工作组在工作。

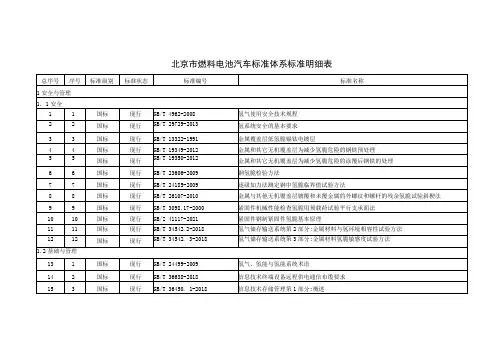

他们分别负责排放和能耗、接口、性能、安全、可回收、术语这些方面的标准制定工作,已经发布了氢燃料的质量要求、氢燃料电池系统的性能试验和回收、氢燃料加注连接装置方面的15项标准(见表2),已形成世界上最完善的燃料电池汽车标准体系。

中国电动汽车标准体系及认证一、绪论1、研究背景与意义2、研究目的和方法二、中国电动汽车标准体系1、电动汽车标准体系概述2、电动汽车领域标准体系构成3、标准制定机构及制定程序三、电动汽车认证制度1、电动汽车认证体系2、认证标准和认证程序3、认证机构及认证服务四、电动汽车标准体系和认证的现状分析1、电动汽车标准体系的发展现状2、电动汽车认证的现状分析3、存在的问题及对策五、未来电动汽车标准体系和认证的展望1、行业发展趋势2、电动汽车标准体系和认证制度的改革与创新3、发展对策和建议。

备注:此为提纲,详细内容需要根据实际情况进行添加和编写。

一、绪论1.1 研究背景与意义随着人类生活水平的不断提高和环保意识的增强,环境保护已经成为各国普遍关注的问题。

在绿色出行节能减排的思潮渐渐兴起的背景下,电动汽车作为全新的能源汽车,以其零排放、低噪音和高效率的优点备受关注,在未来将成为最重要的竞争力之一,并且将成为人们日常出行的首选。

中国作为世界上最大的新能源汽车生产和销售国家之一,如何建立一套完善的标准体系和认证制度,已经成为未来新能源汽车市场发展的重要方向。

因此,本论文将针对中国电动汽车标准体系及认证问题展开研究,旨在探讨电动汽车相关标准体系及认证制度的发展现状和未来发展方向。

1.2 研究目的和方法本文旨在通过对中国电动汽车标准体系及认证制度的相关问题进行深入研究,总结其发展的主要趋势和存在的问题,重点探讨电动汽车标准的制定机构、标准的制定流程以及电动汽车认证的体系、标准和程序,并提出发展建议和对策。

为了达到上述目的,本文采用了文献资料的搜集、案例分析、调研等研究方法,并对国内外经典文献进行了系统地综合分析,对电动汽车标准体系和认证进行了深入的研究,从而得出了一系列有价值的结论和建议。

二、中国电动汽车标准体系2.1 电动汽车标准体系概述随着电动汽车技术的不断发展和电动汽车市场的日趋成熟,电动汽车的技术标准显得尤为重要。

电动汽车整车标准1. GBT 18384.1-2001 电动汽车安全要求第1部分:车载储能装置2. GBT 18384.2-2001 电动汽车安全要求第2部分:功能安全和故障防护3. GBT 18384.3-2001 电动汽车安全要求第3部分:人员触电防护4. GBT 18385-2005 电动汽车动力性能试验方法5. GBT 18386-2005 电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法6. GBT 18387-2008 电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法,宽带,9kHz~30MHz7. GBT 18388-2005 电动汽车定型试验规程8. GBT 19596-2004 电动汽车术语9. GBT 19750-2005 混合动力电动汽车定型试验规程10. GBT 19751-2005 混合动力电动汽车安全要求11. GBT 19752-2005 混合动力电动汽车动力性能试验方法12. GBT 19753-2005 轻型混合动力电动汽车能最消耗量试验方法13. GBT 19754-2005 重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法14. GBT 19755-2005 轻型混合动力电动汽车污染物排放测量方法15. GBT 24548-2009 燃料电池电动汽车术语16. GBT 24549-2009 燃料电池电动汽车安全要求17. GBT 24554-2009 燃料电池发动机性能试验方法18. GBT 26779-2011 燃料电池电动汽车加氢口19. GB/T 26990-2011 燃料电池电动汽车车载氢系统技术条件20. GBT 26991-2011 燃料电池电动汽车最高车速试验方法21. GBT 27930-2011 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议22. GBT 28382-2012 纯电动乘用车技术条件23. GBT 4094.2-2005 电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志24. 燃料电池电动汽车车载氢系统试验方法25. 重型混合动力电动汽车污染物排放车载测量方法26. 节能与新能源汽车节油率与最大电功率比检验大纲27. QCT 816-2009 加氢车技术条件28. QCT 837-2010 混合动力电动汽车类型29. QCT 838-2010 超级电容电动城市客车30. QCT 842-2010 电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议31. QC/T 894-2011 重型混合动力电动汽车污染物排放车载测量方法32. CJT 5004-1993 无轨电车系列33. CJT 5007-1993 无轨电车技术条件34. CJT 5008-1993 无轨电车试验方法二、35. GBT 17938-1999 工业车辆_电动车辆牵引用铅酸蓄电池_优先选用的电压36. GBT 18332.1-2009 电动道路车辆用铅酸蓄电池37. GBT 18332.2-2001 电动道路车辆用金属氢化物镍蓄电池38. GBT 23645-2009 乘用车用燃料电池发电系统测试方法39. GBT 7169-1987 碱性蓄电池型号命名方法40. GBZ 18333.1-2001电动道路车辆用锂离子蓄电池41. GBZ 18333.2-2001电动道路车辆用锌空气蓄电池42. 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统测试规程第2部分高能量应用43. 电动汽车用锂离子动力蓄电池系统测试规程第1部分:高功率应用44. QCT 741-2006 车用超级电容器45. QCT 742-2006 电动汽车用铅酸蓄电池46. QCT 743-2006 电动汽车用锂离子蓄电池47. QCT 744-2006 电动汽车用金属氢化物镍蓄电池48. QCT 840-2010 电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸49. QC/T 897-2011 电动汽车用电池管理系统技术条件50. 【201411】汽车动力蓄电池行业规范条件三、51. GBT 16318-1996 旋转牵引电机基本试验方法52. GBT 18488.1-2006 电动汽车用电机及控制器技术条件53. GBT 18488.2-2006 电动汽车用电机及控制器试验方法54. GBT 29307-2012 电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法55. GBT18488.1-201X 电动汽车驱动电机系统(第一部分)56. QC/T 896-2011 电动汽车用驱动电机系统接口57. QC/T 893-2011 电动汽车用驱动电机系统故障分类及判断四、58. GBT 19836-2005 电动汽车用仪表59. GBT 24347-2009 电动汽车DC∕DC变换器60. GBT 24552-2009 电动汽车风窗玻璃除霜除雾系统的性能要求及试验方法五、电动汽车充电标准61. GBT 电动汽车交流充电桩电能计量62. GBT 841- 汽车传导式充电接口标准63. GBT 18487.1-2001 电动车辆传导充电系统一般要求64. GBT 18487.2-2001 电动车辆传导充电系统电动车辆与交流直流电源的连接要求65. GBT 18487.3-2001 电动车辆传导充电系统电动车辆交流直流充电机(站)66. GBT 20234.1-2010 非车载传导式充电机与电池管理系统通信协议67. GBT 20234.1-2011 电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求68. GBT 20234.2-2011 电动汽车传导充电用连接装置第2部分:交流充电接口69. GBT 20234.3-2011 电动汽车传导充电用连接装置第3部分:直流充电接口70. QCT 839-2010 超级电容电动城市客车供电系统71. QCT 841-2010 电动汽车传导式充电接口72. QCT895-2011 电动汽车用传导式车载充电机73. GB/T 29781-2013 电动汽车充电站通用要求六、74. ISO 11898-1-2003 道路车辆.控制器局域网络.第1部分数据链层和物理信75. ISO 11898-2-2003 道路车辆.控制器局域网络.第2部分高速媒体存取单元76. ISO 11898-3-2006 道路车辆.控制器局域网络.第3部分容错收发器标准77. ISO 11898-4-2004 道路车辆.控制器局域网络.第4部分时间触发通信78. ISO 11898-5-2007 道路车辆.控制器区域网络.第5部分低功率模式的高速媒体访问单元七、01北京市79. DB11-Z 933.1.2013 电动汽车远程服务与管理系统技术规范(第一部分)80. DB11-Z 933.3.2013 电动汽车远程服务与管理系统技术规范(第三部分:车载终端通信协议及数据格式)81. DB11Z 728-2010 电动汽车电能供给与保障技术规范充电站82. DB11Z XXXX-2010电动汽车电能供给与保障技术规范非车载充电机能用要求83. DB11Z797-2011电动汽车电能供给与保障技术规范供电系统84. DB11Z798-2011电动汽车电能供给与保障技术规范_监控系统85. DB11Z799-2011电动汽车电能供给与保障技术规范__交流充电桩86. DB11Z800-2011电动汽车电能供给与保障技术规范_商用车动力蓄电池包87. DB11Z801-2011电动汽车电能供给与保障技术规范_动力蓄电池包编码88. DB11Z802-2011电动汽车电能供给与保障技术规范_计量系统89. DB11Z823-2011电动汽车电能供给与保障技术规范充电设施标志与设置90. DB11Z878-2012电动汽车电能供给与保障体系:电池维护、梯次利用与回收91. DB11Z879-2012电动汽车电能供给与保障技术规范_安全技术防范系统92. DB11/Z 993.2-2013 电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分:车载终端02上海市93. (上海)电动乘用车示范运行安全和维护保障技术规范03深圳市94. SZDBZ 29.6-2010 电动汽车充电系统技术规范第6部分:充电站监控管理系统95. SZDBZ 29.9-2010 电动汽车充电系统技术规范第9部分:城市电动公共汽车充电站96. 深圳《电动汽车充电系统技术规范_第2部分:充电站及充电桩设计规范》97. 深圳《电动汽车充电系统技术规范_第3部分:非车载充电机》98. 深圳《电动汽车充电系统技术规范_第4部分:车载充电机》99. 深圳《电动汽车充电系统技术规范_第5部分:交流充电桩》100. 深圳《电动汽车充电系统技术规范_第7部分:非车载充电机电气接口》03山东省101. Q 3700 DSL 001-2011山东省低速电动汽车通用技术条件八、重要企业标准01国家电网102. QGDW 237-2009_电动汽车充电站布置设计导则及编制说明103. QGDW233-2009国家电网电动汽车非车载充电通用要求、接口标准及充电站典型设计104. QGDW485-2010 国家电网电动汽车交流充电桩技术条件105. QGDW_233-2009_电动汽车非车载充电机通用要求及编制说明106. QGDW_234-2009_电动汽车非车载充电机电气接口规范及编制说明107. QGDW_238-2009_电动汽车充电站供电系统规范及编制说明108. QGDW_478-2010电动汽车充电设施建设技术导则。

一、项目名称:新能源汽车能源动力系统关键共性检测技术及标准体系二、推荐单位意见:我单位认真审阅了该项目推荐书及附件材料,确认全部材料真实有效,相关栏目均符合中国汽车工程学会奖励工作委员会的填写要求。

能源动力系统作为新能源汽车的心脏,其质量保障体系构建是发展我国新能源汽车产业的命脉。

项目单位历时十年集中突破了驱动系统能耗精确测量难、动力电池安全及寿命评价难、充电基础接口互联互通难三大关键技术难题,从无到有系统构建了我国新能源汽车能源动力系统测试标准体系,对于保障新能源汽车产品质量、提升新能源汽车核心部件技术水平和安全性具有重要意义,为推进我国新能源汽车关键技术研发、产业化推广应用以及企业和产品准入起到了关键支撑作用。

项目研制了三大类11种测试设备,创造直接经济效益10.4亿元。

获授权发明专利40余项、软件著作权28 项,出版专著 3 部、国家级规划教材 1 部,发表高水论文100余篇,参与制订国际法规1项、参与制订国家/行业标准40余项。

获2016年中国汽车工业技术发明奖一等奖和2018年中国汽车工业科技进步奖一等奖。

对照国家科学技术进步奖授权条件,推荐该项目申报国家科学技术进步奖二等奖。

三、项目简介:我国已成为全球最大的电动汽车市场,能源动力系统作为电动汽车的心脏,其质量保障体系构建是发展我国电动汽车产业的命脉。

我国相关检测技术及评价方法存在滞后,安全性、可靠性缺少评价依据,造成能源动力系统产品质量良莠不齐、安全事故时有发生,亟需开展从研发、制造到使用各环节的关键检测技术与评价方法的创新研究与突破。

项目在国家863 计划、北京市基金等项目支持下,经过10 年持续深入攻关,突破了驱动系统能耗精确测量难、动力电池安全及寿命评价难、充电基础接口互联互通难三大关键技术难题,形成了完整的电动汽车能源动力系统关键共性检测技术及标准体系,主要创新点如下:(1)针对混合动力车辆结构复杂多样、工作模式实时变化、多能源耦合关系复杂,导致能耗难以精确测试和评价的问题,构建了混合动力系统机电耦合模型,提出了能耗-驾驶模式解耦检测与评价方法,开发了电动汽车能耗和性能专用测试设备,突破了混合动力车辆能耗测量的准确性和对我国复杂路况的适应性难题。

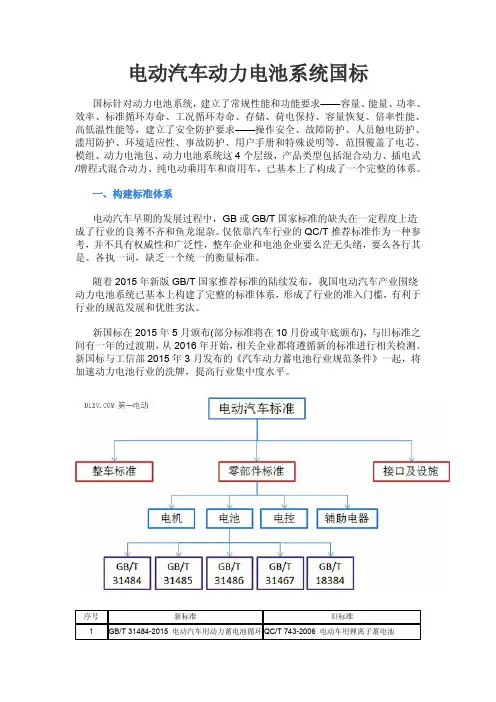

中国动力电池标准体系建设基本情况1.动力电池标准体系工作概述标准是经济活动和社会发展的技术支撑,是服务、引领和促进新能源汽车产业规范化、规模化和健康可持续发展的重要措施。

近年来在各方的共同努力下,我国新能源汽车产业发展取得重要进展,2017年产销量有望突破70万辆大关;与此同时,我国电动汽车标准体系也已初步建立,截止目前,在汽标委的归口和组织下,已发布电动车辆标准80余项,产业发展促进标准完善,标准体系也有力支撑了行业发展。

动力电池是电动汽车整车的核心零部件,对整车的安全性、成本、续驶里程、用户体验有着直接影响。

电动汽车与传统汽车的差异,关键在于车辆的高能量存储方式和高电压系统,而动力蓄电池正是高能量和高电压的主要来源,是电动汽车标准体系突出其区别于传统汽车的核心特殊性。

我国最新的动力电池标准体系包含20余项标准,涵盖电池单体、模块、电池包和系统,对电池电性能、循环寿命、安全性、互换性、回收利用以及关键附件进行了系统性规定,无论从数量上还是内容上都多于国际标准法规,引起国际关注,有力支撑了“新能源汽车生产企业和产品准入”和“汽车动力蓄电池行业规范”等行业管理政策的发布和实施。

随着技术进步和产业发展,今后在不断修订完善现有标准的基础上,还将重点推动锂离子电池回收利用、新型电池标准化等新标准制定工作。

2.动力电池标准体系基本情况概览如图1红色的部分所示,依据目前电动汽车产业化应用的情况,超级电容和锌空气电池也是动力电池的有益补充,因此也纳入作为动力电池标准化工作的一部分;同时对可充电储能系统和车载储能系统共同的关键附件,如电池管理系统、电池箱等制定了标准。

锌空气电池燃料电池超级电容储能飞轮动力蓄电池可充电储能系统车载储能系统电池管理系统电池箱…锂离子电池镍氢电池铅酸电池锂硫电池固态电池…图1动力电池标准化工作涉及的范畴(图中红色字体部分)图2 我国动力电池标准关键领域与典型标准图2所示为我国动力电池标准关键领域与典型标准,主要包括电池单体、模块、电池包和系统的电性能、循环寿命、安全性、互换性回收利用及关键附件相关的技术规范。

中国的电动汽车标准体系

——2011《汽车与配件》-平安证券新能源汽车研讨会系列报告(二)

何云堂:教授级高工,全国标委会电动车分委会委员、灯光分委会主任委员、全国燃料电池标分委委员、联合国《燃料电池汽车全球技术法规》(HFCV-GTR)专家组中方负责人、联合国灯光专家组(UN/ECE/WP29/GRE)中方负责人、ISO标准《电动摩托车术语》负责人、起草人。

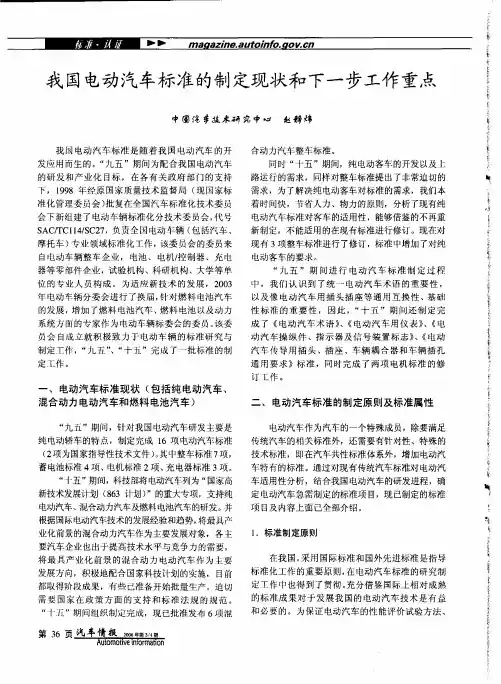

电动汽车标准体系

电动汽车标准体系由三部分组成。

一是整车标准,有纯电动车、混合动力车、燃料电池车和电动摩托车;二是电动汽车部件标准主要是储能装置——蓄电池、超级电容器、燃料电池,还有电机及控制器;第三部分是基础设施标准,有能源动力、站车通信及接口、能源补给(见图1)。

在制定我国电动汽车标准时应做一下分析:

·电动汽车标准是汽车标准体系新的组成部分,传统燃油汽车及部件标准也在不同程度上适用于各类电动汽车。

·以现有的国际标准法规(ECE、ISO、IEC)和应用较广泛国外先进标准(如SAE、EN、JEVS)为参照,结合我国电动汽车产品研发情况制定。

·针对燃油汽车标准不适用电动汽车的结构、部件特点,除提出基础标准、结构安全要求及部分部件性能要求,大部分为测试方法标准,避免对产品设计和技术发展的限制。

·标准仍有待完善和提高,依赖于我国企业的技术创新。

·积极跟踪,参与国际标准法规的制定,如燃料电池汽车标准在国际上非常少,很多是国家自行制定的。

因此,制定电动汽车标准是环境保护及能源安全需要,是节约能源和发展新能源汽车的需要。

国家在“九·五”和“十·五”期间重点进行燃气汽车、电动汽车(纯电动汽车、混合动力汽车)标准的研究和制定工作,初步建立了我国技术标准体系,并进行了燃料电池汽车标准体系的研究,“十一五”期间重点进行燃料电池汽车、替代燃料标准的研究与制定工作及基础标准的完善。

我国在制定新能源汽车相关技术标准体系时得到国家科技部、发改委、国家标委会的高度重视和支持、国家多项政策制定,促进和推动新能源汽车的标准制定工作。

电动汽车标准制定机构和制定

1.电动汽车标准制定的组织机构(见图2)

·全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)下设29个分技术委员会,电动车辆分技术委员会使其中的一个。

·1998年经过国标委批准,在全国汽车标准化技术委员会下组建电动车辆分技术委员会(SAC/TC114/SC27)。

·负责全国电动车辆等专业领域标准化工作。

*电动汽车标准体系研究。

*纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车、电动摩托车整车及零部件标准的研究制定。

*对口ISO/TC22/SC21(国际标准化组织/道路车辆技术委员会/电驱动道路车辆分委会),TEC/TC69(国际电工委员会,电驱动道路车辆和电动工业用载货车技术委员会)开展工作。

2.电动汽车标准的制定

电动汽车标准的主要领域:

·电动车辆标准研究与制定:

*电动车辆标准体系研究制定。

*电动汽车基础通用标准。

*纯电动汽车及部件标准。

*混合动力汽车标准。

*燃料电池汽车标准。

*超级电容器汽车及零部件标准。

*电动摩托车及零部件标准。

·参与燃料电池汽车全球技术法规制定非正式工作组会议。

从表1可看出,我国颁布或正在报批电动汽车标准由42项,比国际标准要多,如ISO 只有13项,IEC只有9项,美国汽车工程师协会(SAE)标准也只有32项。

我国电动汽车标准之多在世界任何标准(美、欧、日)体系中是最多的。

但为什么都说电动汽车没有标准。

在国外是最先有企业标准,再由之升格为行业标准、国家标准。

而我国恰恰相反,都依赖国家颁布国家标准和行业标准,再来制定企业标准,这是很不正常的。

重点介绍电动汽车三项标准

1.纯电动乘用车技术条件(报批稿)

⑴最高车速

标准规定了最高车速大于80km/h纯电动乘用车,对于低速电动汽车正在制定另外的标准。

⑵关于动力蓄电池质量

标准规定了电动乘用车动力蓄电池(包括蓄电池箱及箱内部件)总质量占整车整备质量的比值不宜大于30%。

这是为了保证车辆能够使用性能和可承载质量,防止因动力蓄电池过重产生性能降低。

这一比值提出也有助于引导我国企业在产品研发过程中应用能量密度高和功率密度高的动力蓄电池。

该指标的目的是限制车辆为了提高续驶里程等性能,无限量增加动力蓄电池的数量。

⑶轴荷分配

标准规定对前置前驱动(FF)的车辆,满载时前轴负荷不宜小于55%;对于前置后驱动(FR)的车辆,满载时后轴负荷不宜大于52%;对于后置后驱动(RR)的车辆,满载时后轴负荷不宜大于60% 。

由于目前很多纯电动乘用车都不是全新设计,而是在现有车型上改装,有可能因蓄电池安装空间问题,使整车轴荷分配不合理。

⑷行李箱容积

标准规定对四座及以上车辆,行李箱容积不宜小于0.3m2,防止我国电动汽车动力蓄电池的布置都会占用行李箱的空间。

⑸指示性的声响

标准规定“车辆在设计时应考虑车辆起动、车速低于20km/h时能给车外人员发出适当的提示性声响”。

由于电动汽车在行驶过程中没有发动机声音,给行人等带来安全隐患,因此提出了应有适当提示性声响,至于提示性声响类型,由企业自行决定。

由于国际上尚处于研讨的技术,因此目前不硬性规定必须要有该功能。

⑹爬坡性能

标准规定,车辆最大爬坡度应不低于20%,是因为城市道路使用的车辆,经常有立交桥、车库进出等较陡路面情况。

⑺续驶里程

标准规定采用工况法测试的续驶里程应大于80km。

续驶里程是电动汽车最重要的指标之一。

纯电动汽车推向市场的一大阻碍是其较短的续驶里程,但为了增加续驶里程而多装蓄电池,又会导致制动性能、轴荷分配、行李箱容积等变化。

该条款中删除了原有GB/T

18386-2005《电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法》中规定采用工况法和等速法(60km/h或40km/h)中的等速法。

因为在城市中行驶的电动汽车,由于遇红绿灯停车、堵车等不可能是等速行驶,因此采用等速法测试续驶里程是不合理的。

现在标准中取消等速法而采用工况法测试续驶里程是合理的。

国外电动汽车续驶里程试验方法都采用工况法,如ISO8714(2002年版)《电动道路车辆能量消耗率和续驶里程乘用车和轻型商用车》采用工况法测试续驶里程。

《纯电动乘用车技术条件》(报批稿)已提交国家有关部门审批。

2.动力蓄电池安全测试

QC/T743-2006《电动汽车用锂离子蓄电池》标准中规定,单体电池需进行过放电试验、

过充电试验、短路试验、跌落试验、加热试验、挤压试验和针刺试验时,应不爆炸、不起火、不漏液要求。

对蓄电池模块要求每个模块由5个或以上单体电池串联组成,也应进行过放电、过充电、短路、加热、挤压、针刺试验,应不爆炸、不起火。

但在今年4月和7月,杭州朗逸纯电动车和上海雷博825路公交车(蓄电池+超级电容器)纯电动城市公交车自燃事件都出现在蓄电池包上。

目前,纯电动乘用车、商用车的蓄电池模块都不是5个单体电池而是近百个单体电池或近万个单体电池组成(如上海雷博采用蓄电池有近万个单体电池串联,并且并联而成)。

而目前我国蓄电池单体电池、蓄电池模块、蓄电池包生产一致性较差,且我国对蓄电池包安全性测试没有标准,国外也没有这方面标准,因此,采用锂离子蓄电池的安全性测试还有待进一步提高和完善。

3.关于充电插座和插口标准

我国已制订《电动汽车传导充电用连接装置》,并将颁布实施。

我国的电动汽车按IEC62196标准规定了充电用插座和插口标准。

但目前,日本、美国、欧盟都在制订各自充电标准。

日本CHAdeMO协会(由丰田、日产、三菱、富士重工、东京电力共同发起)制订快速充电标准。

欧盟将于2011年底或2012年初完成充电接口标准制定工作。

而美国沃蓝达、日本Leaf都将进入中国,由于充电接口标准不同,要安装不同的充电接口的充电站,因此希望全球能制定统一的充电接口标准,以利于统一和出口需要。