第二章:中医学的哲学思想1详解

- 格式:ppt

- 大小:8.30 MB

- 文档页数:5

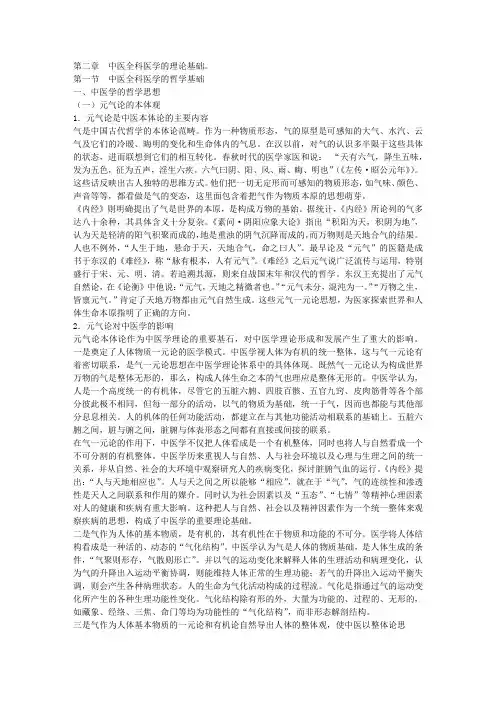

第二章中医全科医学的理论基础。

第一节中医全科医学的哲学基础一、中医学的哲学思想(一)元气论的本体观1.元气论是中医本体论的主要内容气是中国古代哲学的本体论范畴。

作为一种物质形态,气的原型是可感知的大气、水汽、云气及它们的冷暖、晦明的变化和生命体内的气息。

在汉以前,对气的认识多半限于这些具体的状态,进而联想到它们的相互转化。

春秋时代的医学家医和说:“天有六气,降生五味,发为五色,征为五声,淫生六疾。

六气曰阴、阳、风、雨、晦、明也”(《左传·昭公元年》)。

这些话反映出古人独特的思维方式。

他们把一切无定形而可感知的物质形态,如气味、颜色、声音等等,都看做是气的变态,这里面包含着把气作为物质本原的思想萌芽。

《内经》则明确提出了气是世界的本原,是构成万物的基始。

据统计,《内经》所论列的气多达八十余种,其具体含义十分复杂。

《素问·阴阳应象大论》指出“积阳为天,积阴为地”,认为天是轻清的阳气积聚而成的,地是重浊的阴气沉降而成的,而万物则是天地合气的结果。

人也不例外,“人生于地,悬命于天,天地合气,命之曰人”。

最早论及“元气”的医籍是成书于东汉的《难经》,称“脉有根本,人有元气”。

《难经》之后元气说广泛流传与运用,特别盛行于宋、元、明、清。

若追溯其源,则来自战国末年和汉代的哲学。

东汉王充提出了元气自然论,在《论衡》中他说:“元气,天地之精微者也。

”“元气未分,混沌为一。

”“万物之生,皆禀元气。

”肯定了天地万物都由元气自然生成。

这些元气一元论思想,为医家探索世界和人体生命本原指明了正确的方向。

2.元气论对中医学的影响元气论本体论作为中医学理论的重要基石,对中医学理论形成和发展产生了重大的影响。

一是奠定了人体物质一元论的医学模式。

中医学视人体为有机的统一整体,这与气一元论有着密切联系,是气一元论思想在中医学理论体系中的具体体现。

既然气一元论认为构成世界万物的气是整体无形的,那么,构成人体生命之本的气也理应是整体无形的。

第二章中医学的哲学基础哲学是人们对于整个世界(自然、社会和思维)的根本观点和体系,即研究世界观的学问,是对自然知识和社会知识的概括和总结。

科学是自然、社会和思维的知识体系。

科学离不开理论思维,离不开世界观的指导。

所以,哲学和科学之间存在着相互依赖、相互影响的密切关系。

医学是研究人类生命过程以及同疾病作斗争的一门科学体系,属于自然科学范畴。

自然科学与哲学的关系是特殊和普通的辩证关系。

医学研究生命运动的特殊规律,而哲学则研究自然、社会和思维发展的普通规律。

要探索生命的奥秘和健康与疾病的运动规律,医学就必须以先进的哲学思想为建构自己理论体系的世界观和方法论。

中医学属于中国古代自然科学范畴,以中国古代朴素的唯物论和自发的辩证法思想即气一元论、阴阳学说和五行学说为哲学基础,来建构理论体系,并使之成为中医学理论体系的重要组成部分。

气是中国古代哲学范畴系统中一个最重要的最基本的范畴,是中华民族独有的普遍的范畴。

气一元论,又称元气论,对中国传统文化具有极其深刻的影响,成为中国古人认识世界的自然观。

阴阳学说是在气一元论基础上建立起来的,是中国古代关于对立统一规律的认识,气是阴阳对立的统一体,物质世界在阴阳二气的相互作用下,不断地运动变化。

五行学说是中国古代朴素的普通系统论,和阴阳学说一样,着眼于事物的矛盾作用,着眼于事物的运动和变化,从事物的结构关系及其行为方式,探索自然界物质运动动态平衡的中国古代哲学认为:气是天地万物统一的基础,是世界的本原。

它以气为最高哲学范按着气——阴阳——五行的逻辑系统,揭示了世界万物包括生命的本质,阐明了世界运动变化。

中医学继承和发展了中国古代哲学的气一元论、阴阳学说和五行学说,用以阐明人类生命活动和外界环境的关系,疾病发生、发展及其防治规律,以及增进健康、延年益寿和提高劳动能力的措施等,建立了中医学的气一元论、阴阳学说和五行学说。

中医学是中国古代的一门比较系统的学科,在探索人体生命运动规律时,把当时先进的哲学理论和医学理论熔铸成为一个不可分割的整体,属于自然哲学形态。

中医学笔记第一章导论中医学:以阴阳学说为轴心,以整体观念和辩证论治为重要手段,以自然疗法为主要形式,其属于生命科学范畴,涵盖了自然科学和社会科学两部分内容。

理论体系初步形成:《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》①《黄帝内经》:分为《素问》,《灵柩》两部分,是中医基础理论形成的标志,奠定了独特的中医药学的理论基础。

②《伤寒杂病论》为东汉末年张仲景著,分为《伤寒论》和《金匮要略》③《神农本草经》是我国现存最早的药物学专著,论述了药物的四气五味七情等药物学理论,为中药理论体系的形成与发展奠定了基础。

《新修本草》是我国政府颁行的第一部药典,也是世界上最早的药典。

金元四大家:刘完素(寒凉派)张从正(攻下派)李杲(补土派)朱震亨(滋阴派)中医理论体系的基本特点:整体理论、恒动理论、辨证论治1、整体观念:指的是对事物和现象的统一性、完整性和联系性的认识。

(1)人体是一个有机整体①形体结构整体性:以五脏为中心,通过经络联系了六腑、五体、五官、九窍、四肢百骸等全身组织器官,构成一个表里相联、上下沟通,协调共济、井然有序的统一整体。

②基本物质同一性:物质是同一的。

③机能活动统一性:心理和生理是人的两大基本活动,心身之间存在着相互依赖、促进、制约的协同关系古人强调“形神合一”。

(2)人与自然环境的统一性(3)人与社会环境的统一性2、恒动观念:指运用变化和发展的观点分析生命,健康和疾病等医学问题。

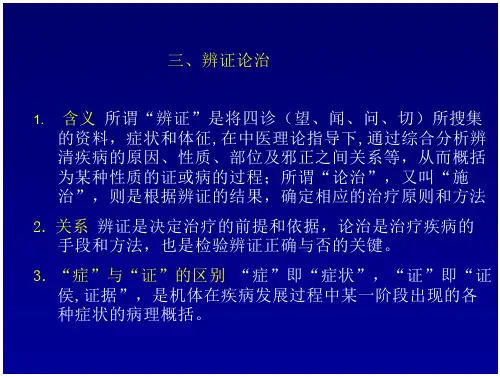

3、辨证论治:包括辩证和论治两个部分,是中医诊断疾病,治疗疾病的基本原则和独特方法,也是中医学理论的体系的基本特点。

●证、症、病的区别:①证:即“证候”,“证据”之意。

是机体在疾病发展过程的某一阶段,多方面病理特性的概括②症:指症状,是病人述说的不适。

③病:是对疾病发展全过程中特点与规律的概括。

第二章中医学的哲学思想元气论1、气:指一种极细微的物质,是构成世界万物的本原。

2、气的基本特征:(1)气是构成万物的本源(以无形的弥散状态和有形的聚会状态被人们所感知)(2)气是运动不息的物质(3)气是感应现象的中介3、元气论对中医学的影响(1)说明生命过程的物质性和运动性(2)说明人体的整体性和联系性(3)说明人体的生理现象和病理现象阴阳学说1、阴阳:是对自然界相互关联的事物或现象,或同一事物内部相互对立的两个方面的属性的概括2、阴阳的特征(1)凡是运动的,外向的,上升的,温热的,明亮的,积极的,进取的,刚强无形的,功能亢进的,都属于阳的范畴。

中医中的哲学思想•中医学的发展就是认识到了个人生理功能存在差异的生物基础,又深入探讨了多种差异复杂的社会背景。

•中医基本理论以哲学为基础,借用中国传统学术的类比思维、辩证思维、整体观念,以阴阳、五行、元气及暗示、简洁、联想学说,来解释人与自然的关系和人体内部脏腑之间的关系,阐明有关人体疾病的病理、诊断、预防、治疗等问题,指导临床实践。

中国中医学不仅是一门理论体系完整的疾病治疗学科,还是一门社会学科,是社会学体系中的重要“要素”或重要组成部分。

社会学以社会本身作为研究对象,即研究整体社会,或局部社会,包含社会的某一些方面、某一些领域、某一些层次。

社会学试图用科学的方法研究社会,揭示社会规律。

严复先生说过:“群学何?用科学之律令,察民群之变端,以明既往、测方来也。

肄言何?发专科之旨趣,究功用之所施,而示之以所以治之方也。

”“群学者,将以明治乱,盛衰之由,而于三者(正德、利用、厚生)之事操其本耳” (《群学肄言》)。

宏观上,社会学持科学态度,用科学的、哲学的方法研究人类社会。

主要着眼于建构社会的各种要素,特别是社会的起源、发展、成熟和变化以及各种社会现象,或社会制度、体系、活动、关系、运行程序、群体等。

,以寻求普遍规律、基本原理和内在原理。

微观上,中医学的“厚生”本质,对社会现象、社会公民的体质素养,影响巨大。

“厚生”见《尚书·大禹谟》中,“正德,利用,厚生,惟和。

” 孔颖达注疏指出:“厚生,谓薄征徭,轻赋税,不夺农时,令民生计温厚,衣食丰足,故所以养民也。

”所以人和社会的关系是非常密切的。

人组成社会,每个人都生活在特定的社会中。

社会环境也会影响人,包括人的身体,带来一系列的医疗问题。

因此,中医的发展就是要认识到生理机能个体差异的生物学基础,并以复杂的差异去探讨各种社会背景。

作为中国文明社会制度基础的中国哲学,以其形而上的思维方式,孕育了中医学。

中医基础理论是以哲学为基础,借用我国传统学术的类比思维、辩证思维和整体观,运用阴阳五行、元气暗示、凝练联想等理论来解释人与自然、人体五脏六腑的关系,阐明人体疾病的病理、诊断、预防和治疗,从而指导临床实践。

中医药学的哲学思想及其现代意义1中医药学的哲学思想及其现代意义1中医药学是中国古代智慧的结晶,其哲学思想深深植根于中国古代哲学思想体系中。

这些哲学思想融入中医药学的理论和实践中,赋予中医药学独特的思维方式和方法论。

通过深入探讨中医药学的哲学思想及其现代意义,可以帮助我们更好地理解、传承和发展中医药学。

中医药学的哲学思想具有重要的现代意义。

首先,阴阳学说和五行学说为中医药学提供了一种整体、系统的思维模式。

通过综合考虑各种因素的相互关系和相互影响,中医药学能够从疾病的本质出发,进行全面、个体化的诊断和治疗。

这与现代医学越来越强调“个体化医疗”的理念是一致的。

其次,中医药学以整体观念为基础,强调人与自然的和谐与平衡。

这与现代生态学和健康观念相契合,促使人们重视自然的保护和个体的健康,避免过度依赖药物和治疗干预。

此外,中医药学的哲学思想中还蕴含着丰富的“治未病”思想,强调预防和调理的重要性。

在现代医学中,越来越多的研究表明,预防和调理是提高健康水平和生活质量的关键,中医药学的哲学思想对于指导人们科学地预防和调理具有重要意义。

总之,中医药学的哲学思想深深植根于中国古代哲学思想体系中,通过阴阳学说、五行学说和整体观念等思想,中医药学形成了独特的思维方式和方法论。

这些哲学思想赋予中医药学全面、个体化的诊断和治疗能力,强调人与自然的和谐与平衡,提倡预防和调理。

这些哲学思想在现代医学中仍然具有重要的意义,可以指导人们科学地预防、调理和治疗疾病,提高生活质量和健康水平。

因此,深入研究中医药学的哲学思想及其现代意义对于传承和发展中医药学具有重要价值。

中医哲学思想概述总结范文中医哲学思想是中国传统文化中的重要组成部分,它是经过长期实践总结和理论研究形成的,并且与中医学的诊断和治疗方法相互融合,共同构成了中医学的理论体系。

中医哲学思想涵盖了很多方面,如宇宙观、人的生命观、疾病观、诊断观和治疗观等,下面就中医哲学思想进行概述总结。

一、宇宙观中医哲学思想认为宇宙是一个有机整体,一切事物相互关联、相互影响、相互转化。

中医强调观察宇宙的变化,从中发现和把握宇宙运行的规律,以此来理解人体的生命活动规律。

同时,宇宙观强调人与自然的和谐与统一,认为人体是宇宙的微观体现。

二、人的生命观中医哲学思想认为人是宇宙的一部分,具有与自然界万物相通的特点。

中医强调身体与精神的统一,将人体的生命活动视作一个有机整体,包括脏腑、气血、经络、神经等方面。

人的生命观的核心是“天人合一”,即人体的生命活动与宇宙的运行是相互关联、相互影响的。

三、疾病观中医哲学思想认为疾病是人体内外因素不平衡导致的生命活动紊乱。

中医强调人体的阴阳平衡,即生命活动的正常状态是维持在阴阳相对平衡的状态下,而疾病的发生和发展就是阴阳失衡的结果。

中医认为疾病不仅体现在身体上的病变,还包括心理和社会方面的异常。

四、诊断观中医哲学思想认为诊断是中医学的核心,也是中医治疗的基础。

中医强调辨证论治,即通过观察、问诊、听诊、摸诊等方法全面分析患者的病情,进而确定疾病的病机和治疗的方法。

中医诊断观注重整体观察和辨证思维,将疾病视为一个复杂的系统,通过观察各个脏腑的功能状态来判断疾病的本质。

五、治疗观中医哲学思想认为治疗疾病应该从整体出发,调整人体的阴阳平衡,恢复病人的自愈能力。

治疗观的核心是辨证论治,即根据患者的病情进行个体化的治疗。

中医强调“治未病”,即通过调节饮食、起居、运动等生活方式,增强机体的抵抗力,防止疾病的发生和发展。

综上所述,中医哲学思想是中国传统文化的瑰宝,它以宇宙观、人的生命观、疾病观、诊断观和治疗观为核心,构建了中医学的理论体系。

中医中哲学知识点总结一、中医中哲学的基本概念1. 阴阳学说:阴阳学说是中医中的基本概念,认为万物都是由阴阳两个相互对立而又相互依存的因素组成的。

阴阳学说不仅是中医理论的重要基础,还贯穿于中医临床诊断与治疗、药物使用及调养保健等各个方面。

2. 五行学说:五行学说是阐释世界万物之间相互关系的一种理论模式。

五行包括木、火、土、金、水五种元素,它们之间相互克制相互生发,构成了宇宙和万物之间的关系。

3. 气的观念:中医中存在气的观念,认为气是构成宇宙万物的基本物质,是生命活动的基本动力。

气的观念贯穿于中医诊断与治疗的全过程中,是中医理论的核心。

4. 五脏六腑学说:五脏六腑学说是指肝、心、脾、肺、肾这五个脏腑与胃、小肠、大肠、膀胱、三焦、胆等六个脏腑的学说。

中医通过对五脏六腑的病理变化及其相互关系的认识,来分析疾病的病因病机,从而指导诊断与治疗。

5. 中医的整体观念:中医强调整体观念,认为人的生命活动是一个有机整体,是人体各部分之间有机的统一体。

因此,在诊断与治疗的过程中,中医注重全面、系统地了解患者的病情,综合分析,从整体出发进行诊断与治疗。

二、中医中哲学的治疗理念1. "天人合一"的治疗理念:中医强调"天人合一"的治疗理念,认为人体是一个小宇宙,人体的生命活动与宇宙的自然规律是紧密相关的。

因此,中医在诊断与治疗时不仅仅要关注个体的病情,还要考虑到人与自然之间的关系,紧密结合患者的特点与环境因素进行诊断与治疗。

2. 强调治未病的理念:中医强调治未病的理念,认为预防重于治疗,重在调整个体内部环境,增强自身免疫力,防止疾病的发生。

因此,中医注重在平时的调养保健,调整饮食作息,增强体质,防止疾病的发生。

3. 注重阴阳平衡的治疗理念:中医强调阴阳平衡的治疗理念,认为阴阳失调是疾病的根本原因。

中医在诊断与治疗时,要根据患者的情况调整阴阳平衡,使体内的阴阳恢复平衡状态,从而达到治疗疾病的目的。