消化系统疾病指南与共识汇编

- 格式:pdf

- 大小:1.31 MB

- 文档页数:97

中医消化相关指南和共识

前言

消化系统的功能异常和疾病是影响人体健康的主要问题之一。

中医在消化领域累积了几千年的临床经验。

为了统一中医对消化相关问题的判断标准和治疗方案,下面拟订了一份中医消化相关指南和共识。

一、中医消化分类

1. 中医将消化功能分为五官:口腑、胃、小肠、大肠和胃肝脾等腑脏。

2. 根据病机,中医类消化问题为虚实所致:

虚型:气虚导致消化不良。

实型:食滞毒郁导致消化功能紊乱。

3. 根据症状,中医还可分类为腹泻、腹满、恶心等。

二、常见中医消化症状和病证辨别

1. 食泻:可能为湿热瘀滞或虚下弱。

2. 胃痛:可能为湿热邪感胃或虚饮寒邪所致。

3. 恶心呕吐:可能为湿热瘀滞或虚厥攻心所致。

4. 涨饱便溏:可能为脾虚湿瘀或淤积代谢不畅所致。

三、中医消化调理方案

1. 强脾生津,行气化滞。

2. 清热解毒,通利脾胃。

3. 补虚益阳,健脾开郁。

4. 调和中经,和胃和中。

5. 下行津液,去湿滑赀。

四、常用中药组方

如六神汤、四物汤、柴胡加芍药乐、乌梅汤等,以上方剂均为中医临床消化疾病治疗的常用组方。

以上为中医对消化问题的共识性指南,供广大医务工作者参考。

但实际操作时还应具体分辨病情,灵活应用中医理论药材进行个体化治疗。

消化内科诊疗指南及操作规范目录第一章消化道出血 (1)第二章胃食管反流病 (11)第三章消化性溃疡 (16)第四章溃疡性结肠炎 (20)第五章急性胰腺炎 (23)第六章肝硬化 (35)第七章自发性细菌性腹膜炎 (38)第八章原发性肝癌 (41)第九章消化道息肉内镜下治疗 (43)第十章经内镜十二指肠乳头括约肌切开术 (47)第一章消化道出血第一节上消化道出血【概述】上消化道出血是指屈氏韧带以上部位的消化道,包括食管、胃、十二指肠、胆道和胰腺的出血。

在我国普通人群中,上消化道出血最常见的原因以消化性溃疡占首位,其次为门静脉高压食管胃静脉曲张、急性胃粘膜病变和肿瘤等。

非甾体类抗炎药物引起胃出血已日见增多。

上消化道出血病因和出血部位的诊断,依靠病史和体检对确定出血部位和病因是困难的。

近年来如内镜检查、选择性腹腔动脉造影对多数上消化道出血既可以准确确定出血部位,同时又可以进行某些治疗。

急性非静脉曲张性上消化道出血一、急性非静脉曲张性上消化道出血(acute nonvarieealupper gastrointestinal bleeding,ANVUGIB)系指屈氏韧带以上消化道非静脉曲张性疾患引起的出血,包括胰管或胆管的出血和胃空肠吻合术后吻合口附近疾患引起的出血,年发病率为(50~150)/10万,病死率为6%一10%[2-3]。

二、ANVUGIB的诊断1.症状及体征:患者出现呕血和(或)黑便症状,可伴有头晕、面色苍白、心率增快、血压降低等周围循环衰竭征象,急性上消化道出血诊断基本可成立。

部分患者出血量较大、肠蠕动过快也可出现血便。

少数患者仅有周围循环衰竭征象,而无显性出血,此类患者不应漏诊。

2.内镜检查:无食管胃底静脉曲张并在上消化道发现有出血病灶,ANVUGIB 诊断可确立。

3.应避免下列情况误诊为ANVUGIB:某些口、鼻、咽部或呼吸道病变出血被吞入食管,服某些药物(如铁剂、铋剂等)和食物(如动物血等)引起粪便发黑。

《常见消化系统疾病(脾胃病)中医诊疗专家共识》解读《常见消化系统疾病(脾胃病)中医诊疗专家共识(2017)》(简称共识意见)于6月16在北京正式对外发布。

为推动《共识意见》更快、更好地服务于临床,由中华中医药学会脾胃病分会发起,北京汉典制药承办的《共识意见》系列推广会于10月15日在武汉拉开帷幕,同时,10月14日和22日在浙江省中医药学会脾胃病分会学术年会和广东省中西医结合学会消化内镜专业委员学术年会上,北京汉典制药支持了“功能性胃肠病诊疗进展及中医诊疗新共识运用”学术单元。

三场会议均重点对“肠易激综合征(IBS)”、“泄泻”、“胃脘痛”、“慢性胃炎”、“功能性消化不良(FD)”、“脾虚证”、“便秘”等疾病的共识意见进行了详细解读。

现整理三场会议的主要内容,以飨读者。

“IBS中医诊疗专家共识意见”解读IBS根据其主要临床症状,对应中医的“泄泻”、“便秘”、“腹痛”等病证,肝脾失调为基本病机,脾胃虚弱、肝失疏泄、脾肾阳虚为主要病理环节。

共识意见指出,IBS的中医治疗应当分型辨证论治,根据各型的特点结合证型变化适当佐以通便止泻方法进行治疗。

IBS分为腹泻型IBS(D-IBS)和便秘型IBS(C-IBS),其中,D-IBS分为肝郁脾虚证、脾虚湿盛证、脾肾阳虚证等5个证型;C-IBS分为肝郁气滞证、胃肠积热证、阴虚肠燥证等5个证型。

共识对每个证型的主症、次症、治法、主方等进行了详细介绍和推荐,以供临床参考。

以D-IBS中的脾虚湿盛证为例,共识指出,主症为大便溏泻、腹痛隐隐;次症为劳累或受凉后发作或加重、神疲倦怠和纳呆;推荐治法是健脾益气、化湿止泻。

其中,参苓白术颗粒健脾益气,渗湿止泻,被共识推荐为治疗的D-IBS脾虚湿盛证的经典方剂。

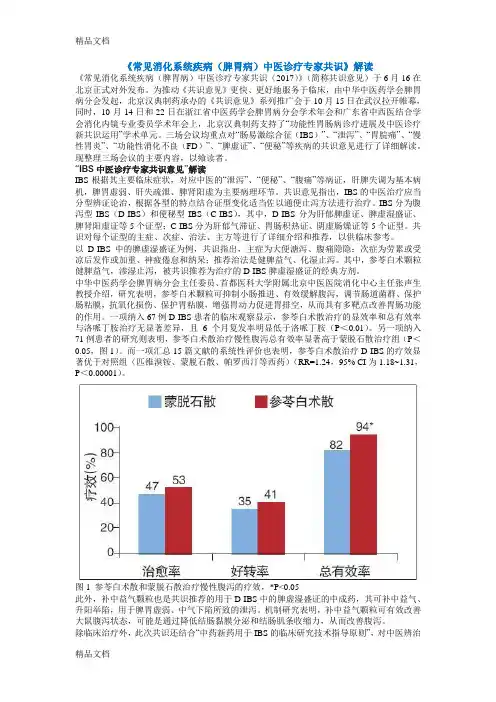

中华中医药学会脾胃病分会主任委员、首都医科大学附属北京中医医院消化中心主任张声生教授介绍,研究表明,参苓白术颗粒可抑制小肠推进、有效缓解腹泻,调节肠道菌群、保护肠粘膜,抗氧化损伤、保护胃粘膜,增强胃动力促进胃排空,从而具有多靶点改善胃肠功能的作用。

消化内科临床诊疗指南及操作规范首先,临床诊疗指南及操作规范应包括以下内容:1.疾病的定义和分类:明确疾病的定义和分类有助于医生正确诊断和治疗。

例如,消化道溃疡可以分为胃溃疡和十二指肠溃疡,而胃溃疡又可以分为急性和慢性。

2.临床表现:详细描述疾病的临床表现,包括主要症状和体征。

例如,溃疡性结肠炎的主要症状包括腹泻、腹痛、大便带血等。

3.辅助检查:列出诊断其中一种疾病所需的辅助检查方法和标准。

例如,诊断急性胆囊炎需要进行腹部B超或CT检查,有时还需行胆囊造影。

4.诊断标准:提供诊断其中一种疾病的标准和标准化的诊断流程。

例如,慢性胰腺炎的诊断需要符合解剖病理学、临床表现、实验室检查和影像学表现的标准。

5.治疗原则:明确治疗其中一种疾病的原则和方法。

例如,治疗急性肠炎应以补液、抗菌药物和对症治疗为主。

6.药物治疗:推荐适用于其中一种疾病的常用药物和给药方法。

例如,胃溃疡的一线治疗药物包括质子泵抑制剂和抗生素。

7.手术治疗:详细描述疾病需要手术治疗的指征、手术方法和注意事项。

例如,胆囊结石导致胆囊炎和胆总管结石需要进行胆囊切除术。

8.随访和复查:给出患者术后随访和复查的时间和方法。

例如,患者在胃肠道肿瘤手术后,需要定期进行内镜检查和肿瘤标志物检测。

9.并发症和预后:列出其中一种疾病可能的并发症和治疗后的预后。

例如,急性胰腺炎的严重并发症有胰腺坏死、胰腺假性囊肿和胰腺脓肿等。

10.注意事项和禁忌症:提醒医生特定疾病或药物治疗中的注意事项和禁忌症。

例如,胃十二指肠溃疡患者不宜使用非甾体抗炎药物,因为它们可能导致溃疡的复发和出血。

其次,临床诊疗指南及操作规范的制定应依据以下原则:1.循证医学:依据现有的临床试验结果和大规模研究的证据,来支持制定指南和规范的建议和推荐。

2.多学科参与:需要各专业医生和相关专家共同参与,形成共识,并综合专业知识制定指南和规范。

3.定期更新:指南和规范需要根据新的研究结果和医学进展进行定期更新,并及时将更新的内容传达给医生。

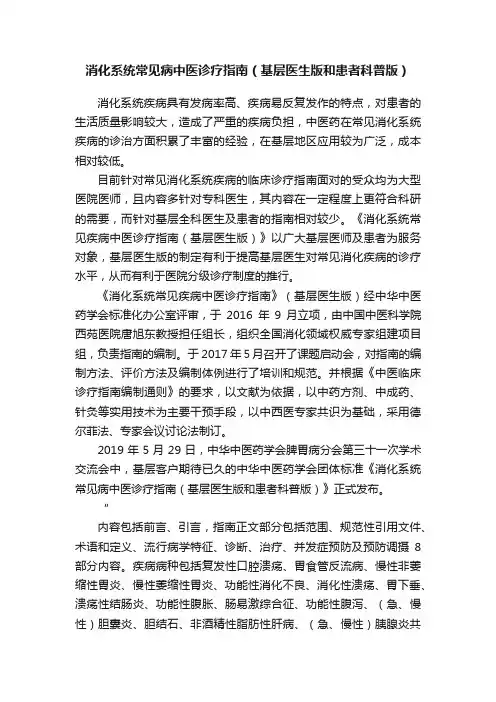

消化系统常见病中医诊疗指南(基层医生版和患者科普版)消化系统疾病具有发病率高、疾病易反复发作的特点,对患者的生活质量影响较大,造成了严重的疾病负担,中医药在常见消化系统疾病的诊治方面积累了丰富的经验,在基层地区应用较为广泛,成本相对较低。

目前针对常见消化系统疾病的临床诊疗指南面对的受众均为大型医院医师,且内容多针对专科医生,其内容在一定程度上更符合科研的需要,而针对基层全科医生及患者的指南相对较少。

《消化系统常见疾病中医诊疗指南(基层医生版)》以广大基层医师及患者为服务对象,基层医生版的制定有利于提高基层医生对常见消化疾病的诊疗水平,从而有利于医院分级诊疗制度的推行。

《消化系统常见疾病中医诊疗指南》(基层医生版)经中华中医药学会标准化办公室评审,于2016年9 月立项,由中国中医科学院西苑医院唐旭东教授担任组长,组织全国消化领域权威专家组建项目组,负责指南的编制。

于 2017年5月召开了课题启动会,对指南的编制方法、评价方法及编制体例进行了培训和规范。

并根据《中医临床诊疗指南编制通则》的要求,以文献为依据,以中药方剂、中成药、针灸等实用技术为主要干预手段,以中西医专家共识为基础,采用德尔菲法、专家会议讨论法制订。

2019年5月29日,中华中医药学会脾胃病分会第三十一次学术交流会中,基层客户期待已久的中华中医药学会团体标准《消化系统常见病中医诊疗指南(基层医生版和患者科普版)》正式发布。

“内容包括前言、引言,指南正文部分包括范围、规范性引用文件、术语和定义、流行病学特征、诊断、治疗、并发症预防及预防调摄8 部分内容。

疾病病种包括复发性口腔溃疡、胃食管反流病、慢性非萎缩性胃炎、慢性萎缩性胃炎、功能性消化不良、消化性溃疡、胃下垂、溃疡性结肠炎、功能性腹胀、肠易激综合征、功能性腹泻、(急、慢性)胆囊炎、胆结石、非酒精性脂肪性肝病、(急、慢性)胰腺炎共14 个病种。

”在《消化系统常见病中医诊疗指南(基层医生版)》中,诊断为慢性非萎缩性胃炎、慢性萎缩性胃炎、功能性消化不良的患者推荐使用荜铃胃痛颗粒;诊断为慢性非萎缩性胃炎、慢性萎缩性胃炎、功能性消化不良、消化性溃疡的患者推荐使用胃苏颗粒;诊断为复发性口腔溃疡的患者推荐使用双花百合片。

消化内科的护理共识、团体标准、指南解读等1. 引言1.1 概述在医疗领域中,消化内科护理是一门关注胃肠道疾病和消化系统功能异常的重要学科。

随着人口老龄化和生活方式改变,患者对消化内科护理的需求越来越大。

因此,建立一套完善的消化内科护理共识、团体标准和指南解读对于优化护理质量、提高患者治疗效果至关重要。

1.2 文章结构本文将分为五个部分进行论述。

首先,在引言部分我们将对文章进行简要介绍,并说明本文的目的与意义。

接着,我们将详细介绍消化内科护理共识的重要性、具体内容以及实践指南。

然后,我们将概述团体标准的定义与作用、制定过程以及应用范围。

接下来,在第四部分中,我们将详细解读消化内科护理指南,并提供解读方法、实际操作建议以及临床应用示例。

最后,我们将在结论与展望部分总结观点并展望未来发展方向。

1.3 目的本文旨在全面探讨消化内科护理共识、团体标准和指南解读,以提高护士对消化内科患者的护理质量和效果。

通过阐述这些内容,我们希望能够加深对消化内科护理的认识,并为临床实践提供指导与支持。

同时,本文也将促进学术交流,推动消化内科护理领域的发展。

2. 消化内科护理共识:2.1 重要性:消化内科护理共识是指在该领域的专业人员通过充分讨论和研究,基于实践经验和临床证据,达成一致意见并形成的关于患者护理标准的指导性文件。

消化内科护理共识具有重要的意义,它可以提供规范化的护理流程,并优化患者的治疗效果和生活质量。

共识文件旨在确保所有从事消化内科护理工作的人员都能遵循同一套准则,以提供高质量、安全和综合性的护理服务。

2.2 具体内容:消化内科护理共识通常包括以下内容:- 确定消化系统相关疾病的分类与鉴别诊断标准:根据不同疾病类型给出明确的分类方法,并提供相关鉴别诊断标准,方便临床人员对患者进行准确判断和合理分级。

- 指导患者评估与监测:详细列出了评估消化系统疾病患者时需要收集的信息,包括主观和客观评估内容。

同时,还建议了监测指标和频率,以便及时发现并跟踪疾病进展情况。

消化内科诊疗指南及操作规范目录第一章消化道出血 (1)第二章胃食管反流病 (11)第三章消化性溃疡 (16)第四章溃疡性结肠炎 (20)第五章急性胰腺炎 (23)第六章肝硬化 (35)第七章自发性细菌性腹膜炎 (38)第八章原发性肝癌 (41)第九章消化道息肉内镜下治疗 (43)第十章经内镜十二指肠乳头括约肌切开术 (47)第一章消化道出血第一节上消化道出血【概述】上消化道出血是指屈氏韧带以上部位的消化道,包括食管、胃、十二指肠、胆道和胰腺的出血。

在我国普通人群中,上消化道出血最常见的原因以消化性溃疡占首位,其次为门静脉高压食管胃静脉曲张、急性胃粘膜病变和肿瘤等。

非甾体类抗炎药物引起胃出血已日见增多。

上消化道出血病因和出血部位的诊断,依靠病史和体检对确定出血部位和病因是困难的。

近年来如内镜检查、选择性腹腔动脉造影对多数上消化道出血既可以准确确定出血部位,同时又可以进行某些治疗。

急性非静脉曲张性上消化道出血一、急性非静脉曲张性上消化道出血(acute nonvarieealupper gastrointestinal bleeding,ANVUGIB)系指屈氏韧带以上消化道非静脉曲张性疾患引起的出血,包括胰管或胆管的出血和胃空肠吻合术后吻合口附近疾患引起的出血,年发病率为(50~150)/10万,病死率为6%一10%[2-3]。

二、ANVUGIB的诊断1.症状及体征:患者出现呕血和(或)黑便症状,可伴有头晕、面色苍白、心率增快、血压降低等周围循环衰竭征象,急性上消化道出血诊断基本可成立。

部分患者出血量较大、肠蠕动过快也可出现血便。

少数患者仅有周围循环衰竭征象,而无显性出血,此类患者不应漏诊。

2.内镜检查:无食管胃底静脉曲张并在上消化道发现有出血病灶,ANVUGIB 诊断可确立。

3.应避免下列情况误诊为ANVUGIB:某些口、鼻、咽部或呼吸道病变出血被吞入食管,服某些药物(如铁剂、铋剂等)和食物(如动物血等)引起粪便发黑。

最新:中国功能性消化不良诊治专家共识功能性消化不良(FD)是消化系统常见疾病,全球人口患病率>10%。

罗马专家委员会2016年颁布的功能性胃肠病(FGID)罗马Ⅳ标准对FD的定义、诊断标准和分型进行了更新。

近几年国内FD的基础、临床研究也取得很大进展,积累了许多我国的研究数据。

为及时更新对FD的认识,规范临床诊疗,中华医学会消化病学分会组织相关领域专家,在2015年我国FD诊治共识意见的基础上,根据国际最新进展和我国研究证据,于2022年启动了FD诊治共识的制定。

本共识意见涉及FD的定义、发病机制、诊断和评估、药物和非药物治疗,以及难治性FD等方面内容。

本专家共识的制定是采用国际通用的德尔菲法实施程序。

先由本共识制定小组成员通过检索Medline生物医药文献数据库、Embase数据库、Cochrane图书馆和万方医学网,制定本共识意见的草案。

随后邀请全国FD领域的专家对各项条目进行多轮投票直至达成共识意见。

共识意见的证据级别分为高、中等、低和极低质量4个等级。

高质量指进一步研究也不可能改变该疗效评估结果的可信度;中等质量指进一步研究很可能影响该疗效评估结果的可信度,且可能改变该评估结果;低质量指进一步研究极有可能影响该疗效评估结果的可信度,且很可能改变该评估结果;极低质量指任何疗效评估结果都很不确定。

陈述1:消化不良指位于中上腹的一个或一组症状,主要包括餐后饱胀、早饱、中上腹痛、中上腹烧灼感,也可表现为胀气、嗳气、恶心和呕吐(证据级别:中等质量;推荐强度:强推荐;陈述同意率:100%)。

从罗马Ⅱ标准开始,消化不良的定义为起源于胃十二指肠的一个或一组症状,以餐后饱胀、早饱、中上腹痛、中上腹烧灼感为主要症状,也可见胀气、嗳气、恶心和呕吐。

Wang等通过分析罗马Ⅲ标准诊断的457例FD 患者的症状谱发现,中上腹痛占74.8%,餐后饱胀占58.2%,早饱占33.3%,中上腹烧灼感占25.8%。

高晓阳等研究158例FD患者的临床特点发现,中上腹痛占75.3%,中上腹烧灼感占10.8%,早饱占7.6%,餐后饱胀占20.9%。

2012年消化病学国内外指南一览ACP结直肠癌筛查指导声明Ann Intern Med. 2012,156:378在美国,结直肠癌是男性和女性癌症相关死亡的第二大原因。

美国内科医师协会通过评估其他组织发布的目前结直肠癌筛查指南,发布了该指导声明。

美国内科医师协会认为,当一种疾病有多个指南指导或与现有指南冲突时,对现有指南进行严格评估比制定新指南更有价值。

指导声明包括:(1)对所有成年人进行个体化结直肠癌风险评估。

(2)一般人群在50岁开始筛查;高危组患者在其40岁开始筛查,或比最年轻亲属确诊为结直肠癌时的年龄小10 岁时开始筛查。

(3)对一般风险人群,可选择粪便检测、乙状结肠镜或光学结肠镜作为筛查方式;对高危人群,选择光学结肠镜作为筛查方式。

临床医生应基于每项检查的风险和益处、检查的有效性及患者个人偏好进行选择筛查。

(4)对>75岁或预期寿命<10年的成年人,应终止结直肠癌筛查。

ACG溃疡出血患者处理指南Am J Gastroenterol. 2012,107:345该指南为有显性上消化道出血(UGIB)的患者提供了递进式的推荐意见,并就溃疡出血患者的危险评估等10项临床实际问题进行论述。

初始评估与危险分层应根据临床表现立即评估血液动力学状态,并按需启用复苏措施(强烈推荐)。

内镜检查前药物治疗应考虑静脉输注红霉素250mg于内镜检查前约30min使用,以提高诊断阳性率并减少内镜复查,但红霉素的使用并不能改善临床转归(有条件推荐)。

内镜检查前静脉使用质子泵抑制剂(PPI)大剂量静脉推注80 mg 后以8 mg/h 输注,可降低内镜检查时出血征象高危患者的比例以及接受内镜治疗患者的比例。

但PPI 的使用不能改善临床转归,例如进一步出血、外科手术或死亡(有条件推荐)。

洗胃UGIB 患者不需要为了诊断、预后判断、显示病灶或治疗的目的而经鼻胃管或口进行洗胃(有条件推荐)。

内镜检查时机有较高危临床特征患者,如心动过速、低血压、血性呕吐或在医院有鼻胃吸出物者,在入院12 h 内接受内镜检查,有可能改善临床转归(有条件推荐)。

幽门螺旋杆菌根除诊疗规范一、概述幽门螺杆菌(Hp)感染一直是消化内科的热点问题,各国指南层出不穷。

2017年,中国终于再次更新自己的指南,第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告重磅来袭。

在中国新指南背景下,我们要统一认识,精确诊断,规范根除,强化管理,合理评估。

现对新共识热点问题作如下解读。

2015年幽门螺杆菌京都全球共识报告明确指出幽门螺杆菌胃炎是一种感染(传染)性疾病。

中国共识又重申了这一观点,因为Hp感染与慢性胃炎之间的因果关系完美地符合了柯赫氏法则。

京都共识还指出,因Hp感染后难以自愈,因此幽门螺杆菌感染者应给予根除治疗,除非有权衡方面的考虑。

这似乎是在告诉大家,Hp的根除不再需要指征,要“格杀勿论”。

但结合中国的国情,我国面临的现实问题极为残酷:①我国人群中Hp感染仍很高(40%-60%),Hp感染的人口基数庞大;②抗生素滥用显著,Hp耐药率高,根除率下降或显著下降;③共同进餐的饮食方式,让再感染率提高;④不正规使用抗生素根除Hp治疗问题突出。

基于上述原因,在中国,Hp的根除依然需要指征。

二、幽门螺杆菌根除指征表1.Hp根除指征补充1.消化不良处理中实施Hp“检测和治疗”策略在消化内科门诊中,因消化不良就诊患者占据半壁江山。

消化不良的初始处理三阶梯策略包括:短期经验治疗、Hp“检测和治疗”以及内镜检查三种策略。

Hp“检测和治疗”策略对未经调查消化不良处理是适当的。

我国上消化道肿瘤发病率高、内镜检查费用低,内镜检查在总体上应是消化不良处理的主要策略。

但同时也应该看到,我国胃癌发病率存在显著的地区差异,恐惧内镜检查不在少数。

新指南提出排除有报警症状、胃癌家族史者,将年龄阈值降低至35岁以下,在胃癌低发区实施“检测和治疗”策略可显著降低漏检胃癌的风险。

补充2.Hp相关性消化不良属器质性消化不良Hp胃炎可在部分患者中引起消化不良症状,在做出可靠的功能性消化不良诊断前,必须排除Hp相关消化不良。

Hp胃炎伴消化不良症状的患者,根除 Hp后可使部分患者的症状获得长期缓解,是优选选择。