汉代散文

- 格式:ppt

- 大小:54.02 MB

- 文档页数:34

汉赋是在汉代涌现出的一种有韵的散文,它的特点是散韵结合,专事铺叙。

从赋的形式上看,在于“铺采摛文”;从赋的内容上说,侧重“体物写志”。

汉赋的内容可分为5类:一是渲染宫殿城市;二是描写帝王游猎;三是叙述旅行经历;四是抒发不遇之情;五是杂谈禽兽草木。

而以前二者为汉赋之代表。

赋是汉代最流行的文体。

在两汉400年间,一般文人多致力于这种文体的写作,因而盛极一时,后世往往把它看成是汉代文学的代表。

汉赋的结构汉赋在结构上,一般都有三部分,即序、本文和被称作“乱”或“讯”的结尾。

汉赋写法上大多以丰辞缛藻、穷极声貌来大肆铺陈,为汉帝国的强大或统治者的文治武功高唱赞歌,只在结尾处略带几笔,微露讽谏之意。

汉赋的类别汉赋分为大赋和小赋。

大赋又叫散体大赋,规模巨大,结构恢宏,气势磅礴,语汇华丽,往往是成千上万言的长篇巨制。

西汉时的贾谊、枚乘、司马相如、扬雄,东汉时的班固、张衡等,都是大赋的行家.小赋扬弃了大赋篇幅冗长、辞藻堆砌、舍本逐末、缺乏情感的缺陷,在保留汉赋基本文采的基础上,创造出篇幅较小、文采清丽、讥讽时事、抒情咏物的短篇小赋,赵壹、蔡邕、祢衡等都是小赋的高手。

赋的产生中国汉代文体。

作为文体名称,它渊源于荀子的《赋》;作为文学体制,它直接受到屈宋楚辞和战国恣肆之风的极大影响。

由于汉帝国经济发达,国力强盛,为汉赋的新兴提供了雄厚的物质基础;而统治者对赋的喜爱和提倡,使文人士大夫争相以写赋为能事,汉赋遂成为汉代400年间文人创作的主要文学样式。

发展赋作为一种文体,早在战国时代后期便已经产生了。

最早写作赋体作品并以赋名篇的可能是荀子。

据《汉书•艺文志》载,荀子有赋10篇(现存《礼》、《知》、《云》、《蚕》、《箴》5篇),是用通俗“隐语”铺写五种事物。

旧传楚国宋玉也有赋体作品,如《风赋》、《高唐赋》、《神女赋》等,辞藻华美,且有讽谏用意,较之荀赋,似与汉赋更为接近,但或疑为后人伪托,尚无定论。

从现存荀赋来看,这时赋体还属萌芽状态。

汉代散文发展脉络秦始皇统一中国,结束了诸侯纷争的局面,文学也随之进入一个新的阶段。

然而,大一统中央集权国家的建立,并没有给文学的发展带来生机,流传下来的文学作品也屈指可数。

两汉王朝四百余年,是中国历史上的昌盛时期,纵观整个汉代散文的发展,我国汉代散文经历了西汉,东汉两个时期,演变诸体大至,文质相生,异彩纷呈。

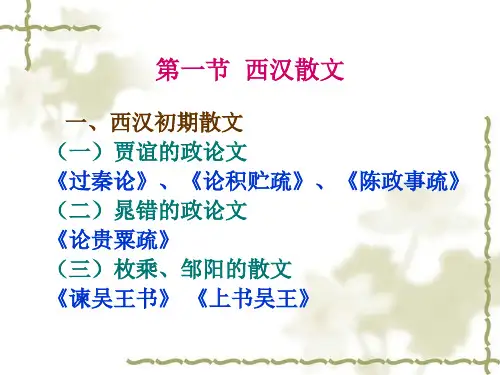

西汉初期:自高祖至景帝,是汉代文学的初创期。

建国之初,统治者一心治理国家,巩固政权,反映在文学创作中主要是总结秦亡教训,以利长治久安的政论文。

汉初政论文受战国说辞和辞赋的影响,大多气势磅礴,感情激切。

先是陆贾的《新语》,接着是贾谊的《过秦论》等专题政论文。

贾谊把汉代散文的创作推向一个新的高度。

两汉政论散文虽是基于先秦诸子散文,但有明显不同于先秦诸子的文章。

汉代散文家由于处在大一统的新政治格局下,是他们的文章比先秦诸子散文缺少了思想表达的自由度,显得严谨质实。

除贾谊外,晁错的《言兵事疏》,邹阳的《狱中上梁王书》等最为著名。

西汉中期:即汉武帝至宣帝在位时期,是两汉文学的全盛时期,代表汉代文学最高成就的新体赋在此期间定型,成熟,出现了以司马相如为首的一大批辞赋作家,代表作有司马相如的《子虚赋》《上林赋》扬雄的“四大赋”。

枚乘的《七发》标志着汉大赋体制的形成,标志着以地方诸王为中心的汉赋创作时代的终结和以京都为中心的创作时代的到来。

此外,淮南王刘安的《淮南子》也是西汉一部大著述。

同时,宣扬君权神授的儒家思想备受统治者的青睐,这种局面影响到散文创作上来,表现为汉初纵横驰骋的文章风格被此时出现的“天人相与“”灾异谴告“的今文经学代替,代表作家有董仲舒的《举贤良对策》,在文章上,变纵横驰骋为典雅醇正,变激切无忌为委婉含蓄,变藻饰富丽为质朴平易,游谈之风荡然无存。

中国古代文学史第三章:汉代散文

汉代散文是中国古代文学史上的重要篇章,主要包括汉武帝时期的散文和汉昭帝时期的散文两个时期。

汉武帝时期的散文以历史记载和传记为主要形式,代表作品有司马迁的《史记》和刘向的《战国策》。

司马迁是西汉时期著名的历史学家,他以详实的史料和精细的叙述,创作了《史记》这一中国历史上的巨著,被誉为中国史学研究的奠基人。

《史记》不仅对汉代历史有详尽的记载,还涉及上古及战国时期的历史,是中国文学史上第一部系统的通史。

刘向则以《战国策》记录了战国时期的政治斗争和外交策略,成为研究战国时期史料的重要参考。

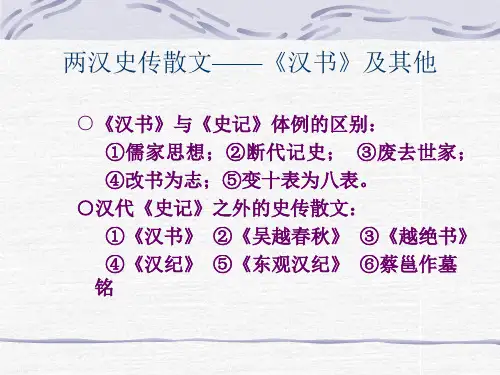

汉昭帝时期的散文以辞章赋体和乐府风格为主要形态,代表作品有班固的《汉书》和左思的《史记补》。

班固是东汉时期的文学家和历史学家,他创作了《汉书》这一东汉史书的巨著,继承了《史记》的撰写风格,是中国历史学研究中的重要著作。

左思则以《史记补》对《史记》进行了补充和发挥,填补了《史记》中一些内容的不足,同时在文学上也有独特的风格和表现手法。

汉代散文在中国古代文学史上有着重要的地位,不仅丰富了散文体裁的发展,也为后世的历史研究和文学创作提供了宝贵的素材和参考。

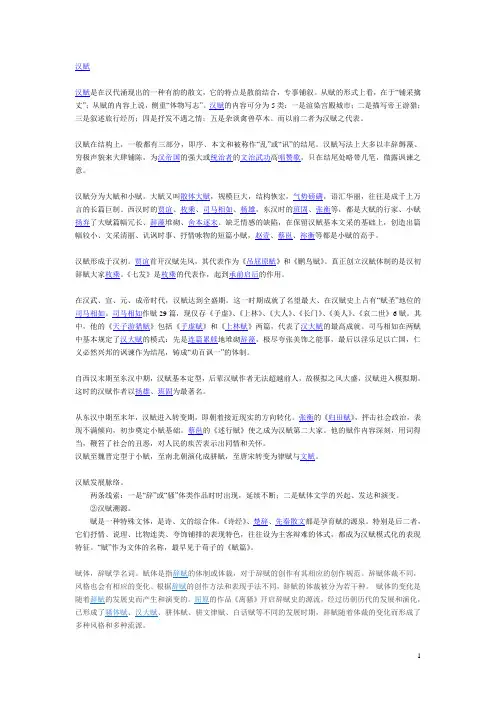

汉赋汉赋是在汉代涌现出的一种有韵的散文,它的特点是散韵结合,专事铺叙。

从赋的形式上看,在于“铺采擒丈”;从赋的内容上说,侧重“体物写志”。

汉赋的内容可分为5类:一是渲染宫殿城市;二是描写帝王游猎;三是叙述旅行经历;四是抒发不遇之情;五是杂谈禽兽草木。

而以前二者为汉赋之代表。

汉赋在结构上,一般都有三部分,即序、本文和被称作“乱”或“讯”的结尾。

汉赋写法上大多以丰辞缛藻、穷极声貌来大肆铺陈,为汉帝国的强大或统治者的文治武功高唱赞歌,只在结尾处略带几笔,微露讽谏之意。

汉赋分为大赋和小赋。

大赋又叫散体大赋,规模巨大,结构恢宏,气势磅礴,语汇华丽,往往是成千上万言的长篇巨制。

西汉时的贾谊、枚乘、司马相如、杨雄,东汉时的班固、张衡等,都是大赋的行家、小赋扬弃了大赋篇幅冗长、辞藻堆砌、舍本逐末、缺乏情感的缺陷,在保留汉赋基本文采的基础上,创造出篇幅较小、文采清丽、讥讽时事、抒情咏物的短篇小赋,赵壹、蔡邕、祢衡等都是小赋的高手。

汉赋形成于汉初。

贾谊首开汉赋先风,其代表作为《吊屈原赋》和《鹏鸟赋》。

真正创立汉赋体制的是汉初辞赋大家枚乘。

《七发》是枚乘的代表作,起到承前启后的作用。

在汉武、宣、元、成帝时代,汉赋达到全盛期。

这一时期成就了名望最大、在汉赋史上占有“赋圣”地位的司马相如。

司马相如作赋29篇,现仅存《子虚》、《上林》、《大人》、《长门》、《美人》、《哀二世》6赋。

其中,他的《天子游猎赋》包括《子虚赋》和《上林赋》两篇,代表了汉大赋的最高成就。

司马相如在两赋中基本规定了汉大赋的模式:先是连篇累牍地堆砌辞藻,极尽夸张美饰之能事,最后以淫乐足以亡国,仁义必然兴邦的讽谏作为结尾,铸成“劝百讽一”的体制。

自西汉末期至东汉中期,汉赋基本定型,后辈汉赋作者无法超越前人,故模拟之风大盛,汉赋进入模拟期。

这时的汉赋作者以扬雄、班固为最著名。

从东汉中期至末年,汉赋进入转变期,即朝着接近现实的方向转化。

张衡的《归田赋》,抨击社会政治,表现不满倾向,初步奠定小赋基础。

中国散文发展史(先秦散文、秦汉散文、魏晋南北朝散文、唐宋散文)一、先秦散文文学的起源是远在文字之前的。

我国最古老的文学便是始于诗歌;有了文字以后,由于中国文字具单音、独体等特性,在用字造句的时候,自然会因为声气调和的关系,产生了奇、偶的自然音韵。

于是讲求对偶的便逐渐形成诗赋一派,好奇的则产生为散文一派。

然而我国在汉以前所谓的“散文”,并不能算纯文学,大多都是一些记事说理的实用文,像伏羲的“教”,神农的“占”,都属这一类。

仅管如此,这些说理记事的散文,随着时间不断的累积,除了提供前人的思想见解给后人了解外,文章的写作手法,实际上也不断的在往纯文学的艺术标准迈进着。

先秦散文是我国古典散文的一个重要发展时期,指的是后殷商到战国末年这一段时期的散文。

以目前的文献资料看来,我国最早的“书面文学”应该起于商朝的甲骨卜辞及铜器铭文,它们包括了韵文和散文的记载,这就是散文的起源。

接着在春秋战国时代,由于社会文化变迁,提供给散文一个很好的孕育、发展环境,使散文迈向中国古典散文的第一个黄金时代。

春秋战国时代的散文可分为两大派:史传散文与诸子散文。

当时的散文之所以会大量出现、发展,成为先秦时代散文最重要的时代,是因为春秋战国之际,因为农业生产力的发展,增加了土地的利润,也增加了土地的侵占掠夺情形;且当时列国并立,竞争激烈,经常有兴亡纷争的事件发生,需要有文章记载这些事情。

于是史传散文因用而生,并且开始迅速发展。

同时,因为农业生力的发展,渐接造成商业繁荣,商人抬头。

当时有不少富商置身政治舞台,而封建制度则日趋毁坏,从此贵族没落,平民崛起。

贵族在封建制度破坏后流落民间,与庶民无异,只能以传授知识技能谋生,学术文化也从贵族专有普及于民间。

再加上社会政治的影响,一般的才智之士,可以抒发己见,用以劝谏君王,或著书立作,匡救时弊,百家争鸣局面由此产生,于是有诸子散文的产生,并且呈现长足的进步,与史传散文互相辉映。

总之,先秦时代散文能突然蓬勃发展、大放光彩,主要是受到政治经济的改变、社会阶级的变动、文化思想、文学本身的发展等因素的影响。

汉代文学第一章汉代散文一、《史记•平准书》:“自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖。

”二、汉高祖(前206)-----汉惠帝刘盈(前194)-----吕后(前187)-----汉文帝刘恒(前179)-----汉景帝刘启(前156)-----汉武帝刘彻(前140)三、“黄老之学”:汉初道家学派----黄老学派的学说。

“黄”指黄帝,“老”指老子。

黄老学派以《老子》为依据,认为虚无的“道”是天地万物的根本,“道”是无为的,人效法“道”也应该无为。

因而在政治上主张“无为而治”,也就是适应时势,顺其自然。

高祖、文帝时期“与民休息”的各项政策,就是这种思想的体现。

四、贾谊的政论文:《过秦论》、《陈政事疏》(又作《治安策》)、《论积贮疏》《陈政事疏》:“臣窃惟事势,可为痛哭者一,可为流涕者二,可为长太息者六,若其他背理而伤道者,难遍以疏举。

”五、晁错的政论文:《论贵粟疏》、《言兵事疏》、《守边备塞疏》、《说景帝削吴》六、贾谊、晁错政论文的异同:同:1、内外政策立场观点一致2、文风明白了当,激烈迫切,尽所欲言。

异:1、贾谊文章辞藻华丽,喜用夸张排比甚至有些堆砌;晁错文章浅显质实,朴实无华。

---晁错比贾谊略乏文采。

2、贾谊文章思想敏锐,出言大胆直率;晁错文章见解深刻,说理透辟。

---二人各有千秋。

但晁文不如贾文感情激荡,富有鼓动性;而贾文不如晁文简练明快,词旨通达。

3、贾谊文章气势纵横,但思维不够严密,建议不够实在;晁错文章分析事物具体细致,建议比较切合实际。

---晁文中的建议可操作性强,贾文反之。

---贾谊的政论文是文学性的政论文,晁错的政论文是实用性的政论文第二章《史记》1、《太史公自序》:“迁生龙门,耕牧河山之阳,年十岁则诵古文,二十而南游江淮。

”2、“李陵之祸”贰师将军李广利路博德因杅将军公孙敖李绪3、本纪(12)表(10)书(8)世家(30)列传(70)“天子称本纪”;“时势主宰者”《秦本纪》、《项羽本纪》“二十八宿环北辰,三十辐共一毂,运行无穷,辅弼股肱之臣配焉。

汉代散文的名词解释汉代散文是中国古代文学史上的重要流派之一,其产生于汉代时期,成为中国散文的重要奠基之一。

散文是与诗歌齐名的文学体裁,在汉代散文中,有许多独特的名词和术语,这些名词对于理解和欣赏汉代散文具有重要意义。

本文将对汉代散文中的一些重要名词进行解释,以帮助读者更好地理解和欣赏这一文学形式。

季风文学:季风文学是汉代散文中的一个重要概念,指的是以自然景观和季节变化为主题的散文作品。

在汉代散文中,作者经常描绘大自然的美丽景色,通过对季节的变化进行描写,表达自己的感受和心情。

这种以自然为背景的散文,以其独特的描写手法和饱含情感的文字,给人以强烈的视觉和感官体验。

山水田园:山水田园是汉代散文中常见的另一个名词,用来形容描绘田园风光和自然山水景观的散文作品。

在汉代,农耕经济占据了绝对的地位,人们生活依赖于大自然的赐予。

汉代散文中的山水田园描写,以其真实、细腻的风格,反映了当时人们亲近自然、推崇自然之美的态度。

这些描绘山水田园的散文作品,常常令人感到宜人、和谐和平静。

诗经散文:诗经散文是另一个重要的名词,指的是以《诗经》中的诗歌为蓝本,将其转化为散文形式的作品。

汉代的散文作家常常以《诗经》中的诗歌为基础,通过扩展和转化,创作出一系列新颖的散文作品。

这些诗经散文往往突破了诗歌形式的限制,以更丰富的语言表达和更广阔的叙事空间,展现出汉代独特的文学风貌。

家风:家风是指在汉代散文中经常出现的一种独特的文化概念。

汉代社会非常重视家族的品德和家庭的道德规范,认为家族的品德特点会传承给后代。

在汉代散文中,家风往往被用来形容一个家族的积善之风和传统价值观。

作者常常通过对家庭生活和家族历史的描写,表现出对传统家风的推崇和关注。

身世:身世是汉代散文中常见的一个名词,用来描述一个人的身份、背景以及他所经历的人生历程。

在汉代社会,一个人的身世往往决定了他的地位和命运。

许多汉代散文作家通过对自己或他人身世的描写,展现了人生的起伏和变迁,借以表达对命运的思考和对人性的深刻洞察。

汉代散文、辞赋历年真题一、单项选择题05.47.贾谊《吊屈原赋》的体裁是( )A.大赋B.骈赋C.骚体赋D.散体赋9.东汉赋体文学创作的整体发展趋势是( )A.由骚体赋向大赋转变B.由抒情小赋向京都赋转变C.由大赋向抒情小赋转变D.由大赋向骚体赋转变06.49.贾谊政论散文的主要特点是( )A.夸张渲染,辞藻华丽B.多用典故,造语艰深C.想象丰富,飞动飘逸D.气盛情切,纵横铺排10.《史记》的作者是( )07.415.西汉初期的散文主要是( )A.表达人生感慨的议论文B.为新朝歌功颂德的颂世文C.抒发个人情感的抒情文D.与治国安邦有关的政论文16.贾谊《过秦论》归结秦朝灭亡的主要原因是( )A.“废先王之道,焚百家之言,以愚黔首”B.“仁义不施,而攻守之势异也”C.“贵为天子,富有天下,身不免于戮杀者,正倾非也”D.“贵为天子,富有天下,而身为禽者,其救败非也”18.“赋”作为文体的名称,最早见于( )A.《高唐赋》B.《赋篇》C.《登徒子好色赋》D.《吊屈原赋》19.东汉抒情小赋的开山之作是( )A.《归田赋》B.《刺世疾邪赋》C.《穷鸟赋》D.《鹦鹉赋》08.49.李斯散文最鲜明的特色是()A.铺陈排比B.多用比喻C.质实无华D.婉转诙谐10.与汉初各家散文比较,枚乘《上书谏吴王》最主要的特点是()A.语言犀利,直说主题B.譬喻叠出,设辞委婉C.质朴无华,造语恳切D.铺排纵横,气势宏大11.以王充、桓谭为代表的东汉前期散文的主要创作倾向是()A.针对王朝的兴替翻覆发抒感慨B.针对东汉政治的腐败揭露抨击C.针对宦官、外戚专权的政治现实提出批评D.针对图谶虚妄的政治文化予以批驳14.西汉初期辞赋创作的发展趋向是()A.从情思浓郁、质实纯朴向缺少真情、辞藻华丽方向发展B.从关注社会、政治、人生向远离社会、政治、人生方向发展C.从为统治集团歌功颂德向愤世嫉俗方向发展D.从表达人世进取情志向抒发避世高蹈意愿方向发展09.410.标志着汉代散体大赋正式形成的典范作品是()A.枚乘《七发》B.王褒《洞箫赋》C.司马相如《子虚赋》D.贾谊《吊屈原赋》12.《过秦论》分析秦亡原因,归纳为()A.“恣行暴虐”B.“仁义不施”C.“举措太众”D.“刑罚太极”13.刘向受命校理群书,为一些典籍写了叙录,其中最著名的是()A.《管子叙录》B.《列子叙录》C.《战国策叙录》D.《说苑叙录》14.提出著名观点“辞人之赋丽以淫”的是()A.屈原B.扬雄C.董仲舒D.蔡邕10.49.指出秦刻石文在内容上多为“颂秦德”的是()A.贾谊《新书》B.司马迁《史记》C.董仲舒《春秋繁露》D.刘勰《文心雕龙》10.汉代散文的行文造语向着骈俪方向发展出现在()A.西汉前期B.西汉后期C.东汉前期D.东汉后期13.把汉代大赋创作推向高峰的作者是()A.扬雄B.蔡邕C.班固D.司马相如11.47.《吕氏春秋》向来被视为( )A.史传散文B.纵横家书C.杂家著作D.志人小说8.秦刻石文的主要用韵形式是( )A.句句为韵B.二句为韵C.三句为韵D.四句为韵9.两汉后期政论散文创作的新特点是( )A.切直晓畅,议论政事富于情感B.委婉曲折,常常借助比喻说理C.愤世嫉俗,批评政治不留情面D.引经据典,以阴阳灾异论政议事10.王充《论衡》的著述宗旨是( )A.“崇谶纬”B.“陵霄汉”C.“正是非”D.“疾虚妄”12.开拓了文学史上京都赋创作先河的是( )A.《东都赋》B.《蜀都赋》C.《二京赋》D.《三都赋》二、多项选择题06.433.以贾谊、晁错为代表的汉初政论散文的主要特点包括( )A.文章多讨论治国安邦的问题B.切实中肯,有较强的现实针对性C.往往擅长分析,说理透彻D.行文平浅质实,明白晓畅E.受战国策士影响,有纵横之气09.432.《天子游猎赋》所代表的汉大赋与骚体赋的不同在于()A.骚体赋主要抒发愤懑哀怨之情B.《天子游猎赋》逞竞文才和游戏文字C.骚体赋之词好用典故,由繁富走向了僻涩D.《天子游猎赋》“写物图貌,蔚似雕画”E.《天子游猎赋》采用主客问答形式11.432.属于西汉中后期的赋体作品有( )A.《杨柳赋》B.《洞箫赋》C.《自悼赋》D.《遂初赋》E.《二京赋》三、名词解释四、简答题07.441.简述李斯创作的基本情况及其特点。