7.病因病机辩证(1学时)

- 格式:ppt

- 大小:391.00 KB

- 文档页数:22

《中医护理学》理论课程标准课程编号:04204072适用专业:五年制护理专业课程类别:公共课修课方式:必修教学时数:64学时总学分数:4学分一、课程定位1.课程地位与作用课程的地位:《中医护理学》课程是我院护理专业的一门专业必修课。

课程的作用:通过本课程的学习,学生能够运用中医理论知识和技能对患者提供有效的整体护理。

积极参与课堂教学和临床见习,在教学实践中以职业伦理道德作为指导行为的准则,并认真完成个案护理计划。

2.课程基本理念本课程根据专业培养目标,以护理职业能力培养为核心,任务引领为课程设计基础,以高职护理专业人才培养目标为依据,结合护理岗位能力需求和临床护理岗位工作过程,对应护士执业资格标准和学生个性发展,以培养学生的执业能力为核心,遵循必须、够用的原则整合《中医护理学》课程内容,实现实践性和开放性教学理念。

以多种教学手段并用的教学理念,开展教学活动,培养高素质技能型护理人才。

二、课程性质与任务1.课程的性质《中医护理学》是中医药学的重要组成部分,是中国护理学的重要分支,它是在中医药理论指导下,以研究探讨中医护理理论和护理技术为主的一门学科。

在古代中医是医护不分的,随着中医现代化和中西医结合工作的发展,中医护理作为一门新兴的学科开始建立。

中医护理除了讲授中医基础理论之外,还要介绍针灸、推拿、情志护理、饮食疗法、常见病的中成药应用、预防与护理等。

2.课程任务通过本课程的学习,使学生掌握中医基础理论和体现中医护理基础操作。

课程着重体现辩证施护和整体护理,将传统医学的化内容充实精积极参与课堂教学和临床见习,在教学实践中以职业伦理道德作为指和整体护理,将传统医学的精化内容充实于临床护理之中,使中医护理更贴近生活,贴近社会,为护理的人员在工作中拓宽思路、提高临床工作水平发挥积极作用。

积极参与课堂教学和临床见习,在教学实践中以职业伦理道德作为指导行为的准则,并认真完成个案护理计划。

三、课程目标(一)知识目标1.能正确解释和理解中医名词术语。

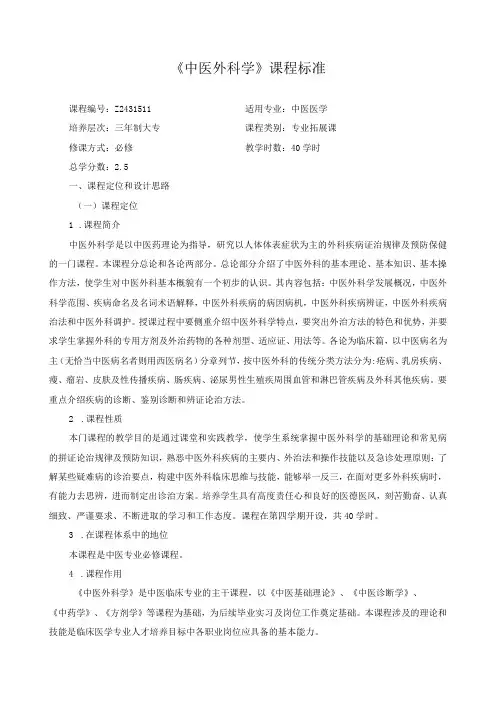

《中医外科学》课程标准课程编号:Z2431511 适用专业:中医医学培养层次:三年制大专课程类别:专业拓展课修课方式:必修教学时数:40学时总学分数:2.5一、课程定位和设计思路(一)课程定位1.课程简介中医外科学是以中医药理论为指导,研究以人体体表症状为主的外科疾病证治规律及预防保健的一门课程。

本课程分总论和各论两部分。

总论部分介绍了中医外科的基本理论、基本知识、基本操作方法,使学生对中医外科基本概貌有一个初步的认识。

其内容包括:中医外科学发展概况,中医外科学范围、疾病命名及名词术语解释,中医外科疾病的病因病机,中医外科疾病辨证,中医外科疾病治法和中医外科调护。

授课过程中要侧重介绍中医外科学特点,要突出外治方法的特色和优势,并要求学生掌握外科的专用方剂及外治药物的各种剂型、适应证、用法等。

各论为临床篇,以中医病名为主(无恰当中医病名者则用西医病名)分章列节,按中医外科的传统分类方法分为:疮病、乳房疾病、瘦、瘤岩、皮肤及性传播疾病、肠疾病、泌尿男性生殖疾周围血管和淋巴管疾病及外科其他疾病。

要重点介绍疾病的诊断、鉴别诊断和辨证论治方法。

2.课程性质本门课程的教学目的是通过课堂和实践教学,使学生系统掌握中医外科学的基础理论和常见病的拼证论治规律及预防知识,熟恶中医外科疾病的主要内、外治法和操作技能以及急诊处理原则:了解某些疑难病的诊治要点,构建中医外科临床思维与技能,能够举一反三,在面对更多外科疾病时,有能力去思辨,进而制定出诊治方案。

培养学生具有高度责任心和良好的医德医风,刻苦勤奋、认真细致、严谨要求、不断进取的学习和工作态度。

课程在第四学期开设,共40学时。

3.在课程体系中的地位本课程是中医专业必修课程。

4.课程作用《中医外科学》是中医临床专业的主干课程,以《中医基础理论》、《中医诊断学》、《中药学》、《方剂学》等课程为基础,为后续毕业实习及岗位工作奠定基础。

本课程涉及的理论和技能是临床医学专业人才培养目标中各职业岗位应具备的基本能力。

中医类别全科医师岗位培训大纲(试行)一、培训目标通过培训,使学员掌握全科医学概念和社区卫生服务工作特点,能够熟练运用中医药理论与方法,开展中医药预防、养生保健、康复、计划生育技术服务、健康教育和常见病、多发病的诊疗服务,达到中医类别全科医师岗位执业的基本要求。

二、培训对象从事城市社区卫生服务工作的中医类别执业医师。

三、培训方法1.根据各地区实际情况,采取脱产或半脱产的集中培训方式。

2.教学方法采用理论授课、临床实践与社区实践相结合的方式,突出实践技能的培训,合理使用现代化教学手段,提高教学效果。

3.参考学时:500学时,其中:理论教学300学时,实践教学200学时。

四、培训内容与要求(一)全科医学概论1.基本理论掌握全科医学的概念,具有中医药特色的全科医疗的基本原则和服务模式,中医类别全科医师临床诊疗与思维方式。

掌握中医学的健康概念,以及未病先防、既病防变、病后调护等理论。

掌握家庭的定义、结构与功能、家庭与健康及疾病的关系。

掌握社区为导向的基层医疗模式和原则。

熟悉病人管理与教育及医源性疾病的预防。

熟悉中医药、社区卫生服务管理有关卫生法律法规、医疗保险的相关政策及有关问题。

掌握社区合理用药的基本原则和不同人群的用药特点。

2.基本技能掌握具有中医药特色的全科医疗健康档案的建立和病历的书写,中医药特色的全科医疗综合模式和医患交流的技巧,掌握社区诊断的方法,熟悉居民家庭档案的建立和运用。

掌握处方药、非处方药区别,老年用药、儿童用药特点,中药、西药合用的用药方法和注意事项。

3.参考学时理论教学34学时,社区实践2学时。

(二)医学心理学与精神卫生1.基本理论掌握医学心理学的基本知识,掌握社区常见精神疾病(老年痴呆、抑郁症等)防治的中医药基本知识,熟悉医学伦理学的基本知识,了解这些知识与全科医学的关系和在社区卫生服务中的应用意义。

2.基本技能掌握社区心理咨询的内容和方法,掌握社区常见精神疾病的中医药防治用药及方法,熟悉社区卫生服务中常见伦理问题的处理。

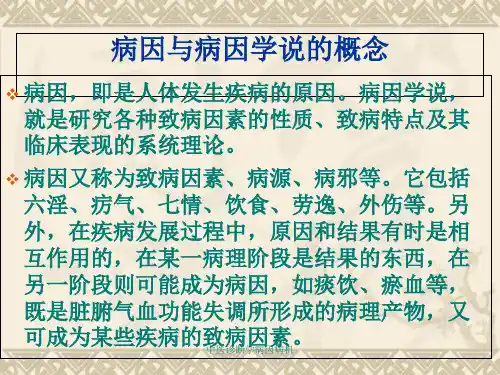

病因辩证知识点归纳总结一、病因辨证概述(一)病因:病因是中医病证的起因和发生之原因。

根据中医理论,疾病是由各种原因引起的。

在病因中,“外感”、“内伤”、“情志”和“饮食”是中医辨证的四大基本病因范畴。

其中,“外感”是指外邪侵袭所致的疾病,“内伤”是指内伤情志所致的疾病,“情志”是指情感所致的疾病,“饮食”是指饮食不节所致的疾病。

(二)病机:病因导致体内的生理功能失常、组织结构损伤、内环境紊乱,从而形成疾病的发生和发展的过程称为病机。

病机包括气血津液的运行、脏腑经络的功能状态、津液精微的生成运化等多方面的内容。

(三)病因辩证:病因辩证是指通过分析疾病的发生原因和病因与病机的关系,辨别出疾病的病因,从而对疾病进行分类和确定病因特点的诊断方法。

病因辩证主要包括四类:外感病因、内伤病因、情志病因、饮食病因。

二、外感病因辩证(一)概述:外感病因是指因外邪侵袭而引起的疾病,外邪包括寒邪、暑邪、湿邪、燥邪、风邪等。

外感病因主要表现为表证,如发热、恶寒、头痛、鼻塞、咳嗽、咽痛等。

(二)病因分析及辩证要点:1. 寒邪:多因在寒冷环境中长时间停留、穿着不合适等引起。

辨证要点为恶寒重、发热轻、疼痛缓解等。

2. 暑邪:多因在炎热环境中暴晒或剧烈运动等引起。

辨证要点为恶寒轻、发热重、疼痛明显等。

3. 湿邪:多因潮湿环境居住或淋雨受湿引起。

辨证要点为身重困倦、头晕目眩、胸闷痰多等。

4. 燥邪:多因气候干燥、居室干燥等引起。

辨证要点为喘咳干燥、嗓子疼痛、便秘尿短等。

5. 风邪:多因气候风大、吹风受凉等引起。

辨证要点为头痛脖子疼、四肢酸痛、恶风怕冷等。

(三)治疗原则:外感病因辩证的治疗原则为解表祛邪,根据病情寻找治疗方法。

三、内伤病因辩证(一)概述:内伤病因是指因情志不遂、饮食失调、劳累过度而引起的疾病。

内伤病因主要表现为里证,如消瘦、气短、倦怠、食欲不振、口干等。

(二)病因分析及辩证要点:1. 情志失调:多因郁怒伤肝、喜乐伤心、思虑伤脾、恐惧伤肾等引起。

中医的病因病机和辨证论治中医是一门独特的医学体系,其治疗理念和方法与西医有着明显的差异。

在中医的理论中,病因病机和辨证论治是核心概念,它们在中医诊断和治疗中起着至关重要的作用。

一、病因病机的概念中医认为,人体的健康与疾病是由于病因引起的病机变化所致。

病因是指导致疾病发生的原因,可以包括内因和外因。

内因主要指人体内部的因素,如情志失调、饮食不当、过度劳累等;外因则是指环境因素,如寒邪、暑邪等。

病机则是指疾病发展的基本过程和规律,包括病理变化的过程、临床表现的特点等。

二、辨证论治的概念辨证论治是中医诊断和治疗的核心方法之一,它通过观察和分析患者的症状、体征、舌诊、脉诊等,确定疾病的证候类型,再根据疾病的病因病机进行相应的治疗。

辨证论治强调整体观察,强调个体化治疗,注重调节人体的阴阳平衡,以达到恢复健康的目的。

三、病因病机与辨证论治的关系病因病机和辨证论治是密切相关的。

病因病机的理论为辨证论治提供了科学依据,而辨证论治则是根据病因病机的理论来指导具体的治疗方案。

在中医中,辨证论治是根据疾病的病因病机来选择相应的治疗方法。

例如,对于感冒这一常见病,中医辨证论治的方法包括风寒感冒、风热感冒等不同类型,治疗方法也各不相同。

如果是风寒感冒,可以采用解表祛寒的方法,如使用辛温解表的药物;如果是风热感冒,可以采用清热解毒的方法,如使用苦寒清热的药物。

四、案例分析为了更好地理解中医病因病机和辨证论治的概念,我们来分析一个实际案例。

小明因感冒引起的咳嗽已经持续了几天。

他的主要症状有咳嗽、喉咙痛、鼻塞和流涕。

他的舌头上有一层白苔,脉搏偏快。

根据中医的病因病机和辨证论治的原则,我们可以得出以下结论:1. 病因:小明感冒的病因是风寒外袭;2. 病机:风寒邪气入侵人体,导致气血运行不畅,阻碍了肺脾的正常功能;3. 辨证:小明的证候类型属于风寒感冒,表现为咳嗽、喉咙痛等症状,舌苔白、脉搏偏快;4. 治疗:针对小明的病因病机和辨证结果,建议使用解表祛寒的方法进行治疗,如服用柴胡疏肝散等中药。

中医类别助理全科医生培训标准(试行)根据《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23号)的要求,为做好经济欠发达的农村地区中医类别助理全科医生培训工作,制定本培训标准。

总则一、培训目标为农村基层医疗机构培养具有高尚职业道德和良好专业素质,掌握中医全科医学的基本理论、基本知识和基本技能,熟悉基层常见病、多发病的中西医诊断、治疗、预防和随访工作,能够熟练运用中医适宜技术开展基层卫生服务,以人为中心、以维护和促进健康为目标,向个人、家庭与社区居民提供具有中医特色的医疗服务,从事综合性、协调性、连续性的基本医疗和预防保健服务的合格中医类别助理全科医生。

二、培训对象中医类专业三年制(专科)毕业,拟在或已经在农村基层医疗卫生机构从事全科医疗工作的人员。

三、培训年限和方式(一)培训年限中医类别助理全科医生培训年限为2年(共104周),因特殊情况不能按期完成培训任务者,可按照相关规定申请延长培训时间,但原则上不超过1年。

(二)培训方式1.培训主要以提高全科医疗服务能力和基本公共卫生服务能力为核心,由具有带教资格的中医临床培训基地教师、基层实践基地教师(乡镇卫生院或社区卫生服务中心、专业公共卫生机构)及高等中医药院校中医全科医学理论教师共同组成的师资团队承担带教任务,培训全程实行导师制。

2.培训须在省级及以上中医药管理部门会同有关部门认定的中医类别全科医生培训基地进行,培养基地由临床培养基地(三级中医医院为主)、基层实践基地(乡镇卫生院或社区卫生服务中心、专业公共卫生机构)共同组成。

3.培训过程要注重临床轮转和基层实践的实际效果。

在带教师资的指导下,临床轮转阶段加强常见疾病和健康问题的中西医诊疗技能;基层实践阶段突出将中医临床各科所学理论课程相关知识和技能的整合和应用。

4. 中医全科医学基本理论知识及全科医生职业理念和综合素质培养采取集中授课、讲座和见习等形式进行。

理论培训的内容除安排一定学时集中授课外,其它内容均分散安排在临床培训、基层实践阶段穿插进行,使理论知识与实践紧密融合。

《中医妇科学》课程教学标准(体例)试行第一部分课程的描述(前言)一、课程性质与作用二、课程目标三、课程的主要内容四、教学方法五、教学效果六、教学条件1、教材使用与建设2、运用配套实验教材和实践教学第二部分:课程教学内容纲要(教学设计理念)一、教学内容及要点(以专业人才培养为目标,以未来职业岗位需求和课程自身特点为准则,适当选取并整合教学内容)二、教学内容组织方式与目的三、实践性教学的设计思想与效果四、课程考核内容设计第三部分师资队伍建设、教学研究一、师资队伍建设二、教学研究涉及的领域、教研活动第四部分关于课程基础平台建设第一部分课程的描述一、课程性质与作用本课程是运用中医学的基础理论研究妇女的生理、病理特点和防治妇女特有疾病的一门临床学科。

《中医妇科学》是中医临床学科的特色学科,数千年的发展形成了中医妇科独特的理论体系,是中医学专业的主干课程之一,也是中医临床医学的重要组成部分。

二、课程目标本课程总体目标是培养适应21世纪社会进步和社会需求,面向中医药现代化、面向基层及社区医疗的实用型中医人才。

【教学目标】1.掌握中医妇科学的定义及研究范围。

2.掌握中医妇科常见病证的概念、辨证论治及处方用药。

3.熟悉妇科各病证的病因病机.4.了解中医妇科学的发展概况、各病证其他疗法、预防保健及计划生育。

【能力目标】1.掌握中医妇科常见病、多发病的概念、病因病机、辨证论治理论。

2。

掌握妇科望、闻、问、切四诊合参,运用四诊正确收集妇科资料.3.能用中医理论对妇科常见疾病作出初步诊断、辨证立法,处方用药.4.具有病案分析,规范书写门诊、住院病历的能力。

5.具有综合分析、解决问题的能力,自学能力,接收新知识、新技术的能力。

【思想教育目标】1.培养学生奋发向上、勤奋好学、能吃苦不怕累的治学精神。

2.树立良好的医德医风,具有良好的职业素养,牢固树立“医即为人”的思想.3.培养实事求是的科学态度,具有团体协作的工作作风。

4.培养学生树立民族自尊心,增强民族自豪感,树立牢固的专业思想。

《温病学》知识点绪论一、温病学的研究对象、任务。

二、温病学的性质、学科地位。

三、温病学的发展概况。

四个主要发展阶段及特点。

1.萌芽阶段:(战国——晋唐时期)(1)此期特点:温病学无专门著作,有关温病的因证脉治记载散在于医学著作中。

(2)此期对温病有一定认识,理论朴素,概念上把温病隶属于伤寒。

2.成长阶段:(宋——金元时期)(1)此期特点:理法方药有重大发展,逐渐从伤寒体系中摆脱出来,为温病学自成体系奠定基础。

(2)主要医家及其成就宋〃韩祇和、庞安时、朱肱:提出灵活运用经方。

金〃刘河间:首先提出治疗热病初起以寒凉清热为主,为“寒凉派”之鼻祖,开创了清热解毒先河。

元〃王安道:首先明确区别伤寒与温病,使温病从伤寒体系中分离出来。

3.形成阶段:(明清时期)(1)此期特点:对温病的认识更加深化,创造性总结了一套比较完整的温病辨证论治体系,形成独立学科。

(2)主要医家及其成就吴又可——《温疫论》:第一部温病学专著。

首创“疫气”说,提出邪伏膜原理论,创立疏利透达之法。

叶天士——《温热论》:温病学理论奠基之作,阐明温病发生发展机理,创立卫气营血辨证纲领,温病学体系基本形成的标志。

提出温病病因是“温邪”。

丰富和发展了温病学的诊断内容。

薛生白——《湿热病篇》:第一部湿热病专著。

为温病分为温热、湿热两大类做出了贡献。

吴鞠通——《温病条辨》:理法方药俱备温病专著。

倡导温病三焦辨证纲领,规范了四时温病证治。

王孟英——《温热经纬》:系统总结温病学体系。

以《内经》、《伤寒论》、《金匮要略》等有关热病的论述为经,以叶天士、薛生白、陈(平伯)、等温病学家的论述为纬,参以经验,著成《温热经纬》,“集温病学说之大成”之著。

其他:陈平伯《外感温病篇》为第一部风温专著。

余师愚《疫疹一得》雷少逸《时病论》柳宝怡《温热逢源》俞根初《通俗伤寒论》(3)温病学说形成的标志。

温病病因学说新概念的建立。

创立了温病辨证论治新体系。

丰富和发展了温病的诊断方法。

《中医骨伤科基础》是一门研究骨关节及其周围筋肉损伤与疾患的基础课程。

讲授本课程的目的与任务,是使学生在学过中医学各门基础课程的基础上,了解与掌握中医骨伤科的基本理论与骨伤科疾病诊断、治疗的基础方法,为今后学习骨伤专业各门临床学科打下扎实的基础。

《中医骨伤科基础》共十四章,第一章介绍中医骨伤科学发展简史;第二至第八章着重介绍中医骨伤科的诊断方法,包括损伤分类、病因病机、辨证诊断、骨关节与神经功能检查法、关节镜及影象学检查等;第九章至第十四章着重介绍中医骨伤科的治疗方法,包括手法、固定、药物、练功、其他疗法及创伤急救等。

本课程教学总时数54学时。

教学方法要求理论密切联系实际,有利于培养学生的辨证思维方法和临床实践能力。

教学中应充分利用X线片、幻灯片、挂图、实物、电影及电视录象等各种现代教学设备,实行启发式形象教学,提高教学效果。

本课程的教学,既强调中医学术的系统性,又要突出骨伤科的学术特点,应贯彻“少而精”的原则,对重要学术内容必须讲深讲透,能反映当代本学科的新成就、新成果,造就新一代高水平的应用型中医骨伤人才。

教学目的要求和内容第一章中医骨伤科发展简史【目的要求】1.以历史唯物主义为指导思想,使学生了解中医骨伤科的起源及其发展的漫长历程。

2.掌握历代中医骨伤科的主要成就。

【教学内容】1.中医骨伤科的起源、发展。

2.历代中医骨伤科的主要成就。

3.清代鸦片战争后,由于帝国主义文化侵略,中医骨伤科受到歧视与摧残的历史。

4.解放后,由于正确地贯彻党的中医政策,中医骨伤科得到新生与发展,并取得巨大成就。

【教学方法】课堂讲述,用启发式、问题式教学。

【教学时数】2学时。

第二章损伤的分类【目的要求】1.了解损伤的概念及各种分类法的特点。

2.熟悉损伤各种分类的相互联系。

3.掌握损伤常用分类方法。

【教学内容】1.按损伤部位分类(外伤、内伤)。

2.按损伤性质分类(急性损伤、慢性损伤)。

3.按受伤时间分类(新伤、陈伤)。