2 动力学基础解析

- 格式:ppt

- 大小:851.00 KB

- 文档页数:35

第十二章 化学动力学基础 (二)本章知识要点与公式1. 碰撞理论双分子碰撞频率 :2AB AB A B Z pd L c = 22AA AA A 2Z d L π= 临界能c E 与活化能a E 的关系:12a c E E RT =+ 用简单碰撞理论计算双 分子反应的速率常数:2AB aEk d RT π⎛⎫=- ⎪⎝⎭ 2AA 2a E k d RT π⎛⎫=- ⎪⎝⎭ 概率子Pexp a E k PA RT ⎛⎫=- ⎪⎝⎭2ABA d π= A P A =n n n n 2. 过渡态理论用统计热力学方法计算速率常数:,0B B B exp E k T f k h f RT π≠⎛⎫=- ⎪⎝⎭用热力学方法计算速率常数:()0010B r m r m exp exp nk T S H k c h R RT ≠≠-⎛⎫⎛⎫∆∆=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭对于双分子理想气体反应:1n000B r m r m exp exp k T S H P k h RT R RT -≠≠⎛⎫⎛⎫⎛⎫∆∆=- ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭3.原盐效应稀溶液中,离子强度对反应速率的影响: A B 0lg2kz z k = A z 与B z 同号,产生正的原盐效应,I ↑ k ↑;A z 与B z 昇号,产生负的原盐效应,I k ↑↓。

4. 光化学反应光化学第一定律:只有被分子吸收的光才能引起分子的光化学反应。

光化学第二定律:在初级反应中, 一个反应分子吸收一个光子而被活化。

1 mol 光子能量(1 Einstein ) 101197J m mol Lhcu Lh νλλ-.===⋅⋅量子产率 ar I ϕ=5. 催化反应催化剂通过改变反应历程,改变反应的表观活化能来改变反应速率,只能缩短达到平蘅的时间,而不能改变平蘅的组成。

酶催化反应历程( Michaelis – Menten 机理)米氏常数12m 1k kK k -+=当[]S →∞ 时 []m m m111S K r r r =⋅+将1r对[]1S 作图,可求m K 和m r .典型俐题讲解例 1 500K 时,实验测得 NO 2 分解反应的提前因子为 61312.0010mol m s --⨯⋅⋅,碰撞截面为1921.0010m -⨯,试计算该反应的概率因子 P解 :2AA2A d π=c 2σ= ()()19223-12 1.0010m 602310mol-=⨯⨯⨯.⨯7-13133710mol m s -=.⨯⋅⋅61371320010mol m s 33710mol m s A P A --1∞--1∞.⨯⋅⋅==.⨯⋅⋅ 例 2 实验测得 N 2O 5 分解反应在不同温度时的反应速率常数,数据列于表中。

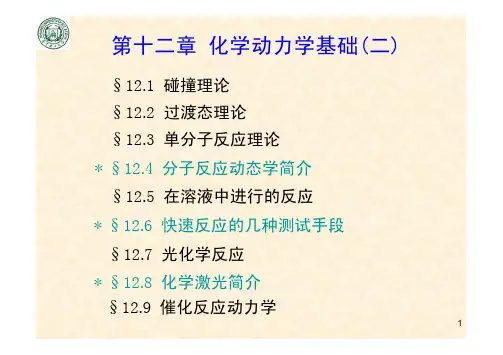

第十一章化学动力学基础(二)通过本章学习理解碰撞、过渡态和单分子反应理论,了解一些特殊反应的动力学规律。

(一)基本要求和基本内容:基本要求1.了解化学反应动力学的碰撞、过渡态和单分子反应理论的基本内容,弄清几个能量的不同物理意义及相互关系。

2.了解溶液中反应的特点和溶剂对反应的影响。

3.了解快速反应所常用的测定方法及弛豫时间4.了解光化学反应和催化反应的特点。

重点和难点:过渡态理论中E c、E b、E0、ϑmrH#∆、ϑmrS#∆与Ea之间的关系:基本内容一、碰撞理论1.双分子的互碰频率2.硬球碰撞模型3.微观反应和宏观反应之间的关系4.反应阈能与实际活化能的关系5.概率因子二、过渡态理论1.势能面2.由过渡态理论计算反应速率3.E c、E b、E0、θmrH∆、θmrS∆与Ea和指前因子A之间的关系三、单分子反应理论四、在溶液中进行的反应1.溶剂对反应速率的影响2.原盐效应3.扩散控制反应五、快速反应的测试1.弛豫法2.闪光光解六、光化学反应1.光化学基本定律2.量子产率3.分子的能态4.光化反应动力学5.光化平衡和温度对光化学反应的影响6.感光反应、化学发光七、催化反应动力学1.催化剂与催化作用2.均相酸碱催化3.络合催化(配位催化)4.酶催化反应(二) 基本理论及公式1. 碰撞理论 ⑴ 要点① 反应物分子必须经过碰撞过程才有可能变成产物 ② 只有能量较大的活化分子的碰撞才能发生化学反映⑵ 计算公式① 不同种物质分子间的碰撞次数 [][]B A RTLdB dA Z ABπμπ222⎪⎭⎫ ⎝⎛+=② 同种物质分子间的碰撞次数 []2222A RTLd Z AA AA πμπ=③ 有效碰撞分数)e x p (RTE q C -= E C 为临界能,是基元反应所必需的能量。

④ 不同种分子间碰撞反应的速率常数⎪⎭⎫⎝⎛-=RT E M RTLd k C AB exp 82ππ ⑤ 同种分子间碰撞反应的速率常数⎪⎭⎫⎝⎛-=RT E M RTLd k C AA exp 22ππ ⑶ 解决的问题① 揭示了反应究竟是如何进行的一个简明﹑清晰的物理现象 ② 解释了简单反应速率公式及阿累尼乌斯公式成立的依据③ 解决了反应速率常数的求算问题 ④ 说明了Ea 与T 间的关系RT E E C a 21+=2. 过渡状态理论 ⑴ 要点反应物先形成不稳定的活化络合物,活化络合物与反应物之间迅速达成化学平衡,另一方面活化络合物转化为产物[]C B A C B A C B A +-→⋅⋅⋅⋅⋅⋅⇔-+≠⑵ 计算公式① 用统计热力学方法计算速率常数⎪⎭⎫ ⎝⎛-⋅⋅=∏≠RT E f f hT k k BBB 0'exp② 用热力学方法计算速率常数 (ⅰ) ()()⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∆-⋅⋅=≠-ΘRT G Ch T k k l nB exp 1 或,≠⋅=C B K h Tk k 或,()⎪⎪⎭⎫⎝⎛∆-⋅⎪⎪⎭⎫⎝⎛∆-⋅⋅=Θ≠-ΘRT H R S ChT k k m r mr nB exp exp 1 (ⅱ) ⎪⎪⎭⎫⎝⎛∆-⋅⎪⎭⎫⎝⎛⋅=≠-RTG RT P h T k k PnB exp 1 或 ⎪⎪⎭⎫⎝⎛∆-⋅⎪⎪⎭⎫⎝⎛∆-⋅⎪⎭⎫⎝⎛⋅=Θ≠-RT H RS RT P h T k k P r Pr nB exp exp 1 ③ 几个能量及其关系 (ⅰ) RT E EC a 21+=Ea 活化能,Ec 分子发生有效反应所必须超过的临界能 (ⅱ)mRT E E a +=0E 0 活化络合物的零点能与反应物零点能之差式中m 包括了普适常数项中及配分函数项中所有与T 有关的因子,对一定的反应体系,m 有定值。

![[整理]2反应动力学基础](https://uimg.taocdn.com/672df788c77da26924c5b027.webp)

2 反应动力学基础2.1在一体积为4L 的恒容反应器中进行A 的水解反应,反应前 A 的含量为12.23%(重量),混合物的密度为1g/mL ,反应物A 的分子量为88。

在等温常压下不断取样分析,测的组分A 的浓度随时间变化的数据如下: 反应时间(h )1.02.03.04.05.06.07.08.09.0C A (mol/L) 0.9 0.61 0.42 0.28 0.17 0.12 0.08 0.045 0.03 试求反应时间为3.5h 的A 的水解速率。

解:利用反应时间与组分A 的浓度变化数据,作出C A ~t 的关系曲线,用镜面法求得t=3.5h 时该点的切线,即为水解速率。

切线的斜率为0.760.125/.6.1α-==-mol l h由(2.6)式可知反应物的水解速率为0.125/.-==dCA r mol l h A dt2.2在一管式反应器中常压300℃等温下进行甲烷化反应:2423+→+CO H CH H O催化剂体积为10ml ,原料气中CO 的含量为3%,其余为N 2,H 2气体,改变进口原料气流量Q 0进行实验,测得出口CO 的转化率为:Q 0(ml/min) 83.3 67.6 50.0 38.5 29.4 22.2 X(%)203040506070试求当进口原料气体流量为50ml/min 时CO 的转化速率。

解:是一个流动反应器,其反应速率式可用(2.7)式来表示00000(1)(1)-==-=-=-AA RA A A A A A A AdF r dV F F X Q C X dF Q C dX故反应速率可表示为:000(/)==A AA A A R R dX dX r Q C C dV d V Q用X A ~V R /Q 0作图,过V R /Q 0=0.20min 的点作切线,即得该条件下的dX A /d(V R /Q 0)值α。

V R /Q 0min 0.12 0.148 0.20 0.26 0.34 0.45 X A %20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.00.650.04 1.790.34α-==故CO 的转化速率为40030.10130.03 6.3810/8.31410573--⨯===⨯⨯⨯A A P C mol l RT4300 6.3810 1.79 1.1410/.min(/)--==⨯⨯=⨯AA A R dX r C mol l d V Q2.3已知在Fe-Mg 催化剂上水煤气变换反应的正反应动力学方程为:20.850.4/-=⋅w CO CO r k y y kmol kg h式中y CO 和y CO2为一氧化碳及二氧化碳的瞬间摩尔分率,0.1MPa 压力及700K 时反应速率常数k W 等于0.0535kmol/kg.h 。

机械系统的动力学分析与设计引言机械系统在现代工业中扮演着至关重要的角色,其动力学分析与设计对于提高机械设备的性能和效率至关重要。

本文将探讨机械系统的动力学原理及其在设计中的应用。

一、动力学基础1. 动力学简介动力学研究物体受力产生的运动,包括力的作用、质点运动和刚体的运动。

了解动力学基本概念和定律对于理解机械系统的运动行为至关重要。

2. 牛顿第二定律牛顿第二定律描述了力与物体运动之间的关系。

公式 F=ma 表明力(F)等于物体质量(m)乘以加速度(a)。

这个定律在机械系统的分析和设计中起到了重要作用。

3. 动力学模型为了将机械系统的复杂动力学分析简化,我们可以建立数学模型。

这些模型一般基于质点或刚体的运动原理,通过力学和数学的知识建立起来。

常见的模型包括弹簧振子、单摆等。

二、机械系统的动力学分析1. 动力学方程为了描述机械系统的运动,我们需要建立动力学方程。

这个方程可以通过牛顿第二定律和能量守恒定律等原理推导而来。

通过解动力学方程,我们可以计算机械系统的加速度、速度和位移等重要参数。

2. 运动稳定性分析机械系统的运动稳定性是指系统在特定约束下是否保持平衡或稳定。

通过分析动力学方程的解,我们可以判断机械系统的稳定性。

这对于保证机械设备的正常工作和安全运行至关重要。

三、机械系统的动力学设计1. 动力学参数的优化在机械系统的设计中,我们需要考虑如何优化动力学参数。

例如,在传动装置中,通过调整齿轮的模数、齿数等参数,可以实现最佳传动效果。

在机械结构设计中,通过减少惯性矩等手段,可以提高系统的响应速度。

2. 动力学仿真和优化借助计算机辅助设计软件,我们可以进行机械系统的动力学仿真和优化。

通过建立模型和设定参数,可以模拟机械系统在不同条件下的运动行为,进而优化设计方案。

四、案例分析以某工业机械设备的传动系统设计为例,我们将进行动力学分析与设计。

在设计过程中,我们需要确定传动比、转速和扭矩等参数,以保证系统的正常运转和传动效率。

第十二章 化学动力学基础〔二〕1.在K 300时,将)(0.12g gO 和)(1.02g gH 在30.1gdm 的容器内混合,试计算每秒钟、每单位体积内分子碰撞的总数?设)(2g O 和)(2g H 为硬球分子,其直径分别为nm 339.0和nm 247.0。

解:)(1093.2102247.0339.0210922m d d d H O AB --⨯=⨯+=+=)(10896.110016.200.32016.200.321332222---⋅⨯=⨯+⨯=+⋅=mol kg M M M M H O H O μ)(10881.110111002.600.320.13253232--⨯=⨯⨯⨯⨯==m n n O A )(10968.210111002.6016.21.03253232--⨯=⨯⨯⨯⨯==m n n H B 25253210210986.210881.110896.114.3300314.88)1093.2(14.38⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯==--B A ABAB n n RTd Z πμπ )(1077.21335--⋅⨯=s m Z AB2.请计算恒容下,温度每增加K 10时, 〔1〕碰撞频率增加的百分数;〔2〕碰撞时在分子连心线上的对平动能超过180-⋅=mol kJ E c 的活化分子对的增加百分数;〔3〕由上述计算结果可得出什么结论?解:〔1〕B A ABAB n n RTd Z πμπ82=T n n Rd Z B A ABAB ln 21)8ln(ln 2+=∴πμπ TdT Z d AB 21ln =或T dT Z dZ AB AB 2= 当温度变化范围不太大时,有TTZ Z AB AB 2∆=∆ 如K T 298=,K T 10=∆时,有%68.1298210=⨯=∆ABAB Z Z〔2〕)exp(RTE q c-= RTE q q d c=∴ln dT RTE q dqc 2= 当K T 298=,180-⋅=mol kJ E c ,K T 10=∆时%10810)298(314.81080232=⨯⨯⨯=∆=∆T RT E q q c 〔3〕通过计算结果可以看出,温度升高时,碰撞频率的增加并不明显,而活化分子数成倍增加。

动力学基础知识动力学是研究物体运动及其产生的原因和规律的学科。

它是力学的一个重要分支,主要研究物体在力的作用下的运动规律。

了解动力学的基础知识对于理解物体的运动行为和解决实际问题具有重要意义。

本文将介绍动力学的基本概念、Newton定律以及重要的运动学公式。

一、动力学基本概念1. 力与质量在动力学中,力是导致物体运动变化的原因。

力的大小和方向决定了物体的运动状态。

常见的力包括重力、摩擦力、弹力等。

质量是物体所固有的属性,代表物体对于外力改变运动状态的抵抗能力。

质量越大,物体对力的抵抗能力越大。

2. 加速度与力的关系根据Newton第二定律,力的大小与物体的质量和加速度有关。

力的大小等于质量乘以加速度,即F=ma,其中F表示力,m表示质量,a表示加速度。

根据这个定律,当力增大时,物体的加速度也会增大,反之亦然。

3. 动量守恒定律动量是描述物体运动状态的物理量,是质量和速度的乘积。

动量守恒定律指出,在没有外力作用下,一个系统的总动量保持不变。

这意味着在碰撞等过程中,物体的总动量在碰撞前后保持相等。

二、Newton定律Newton定律是描述物体运动规律的基本原理,共有三条:1. Newton第一定律(惯性定律):一个物体如果没有外力作用,将保持静止或匀速直线运动的状态。

这意味着物体的速度将保持不变,或者保持匀速直线运动。

2. Newton第二定律(动力学定律):物体受到的合力等于物体的质量乘以加速度,即F=ma。

这个定律揭示了力对物体运动状态的影响,描述了力与物体运动和加速度的关系。

3. Newton第三定律(作用-反作用定律):所有相互作用的物体之间都会产生相等大小、方向相反的作用力。

这意味着对于任何一个物体施加的力,都会受到同样大小、方向相反的反作用力。

三、运动学公式运动学公式描述了物体运动的规律,其中包括位移、速度和加速度的关系。

1. 位移和速度的关系位移是物体从初始位置到最终位置的位移变化量。

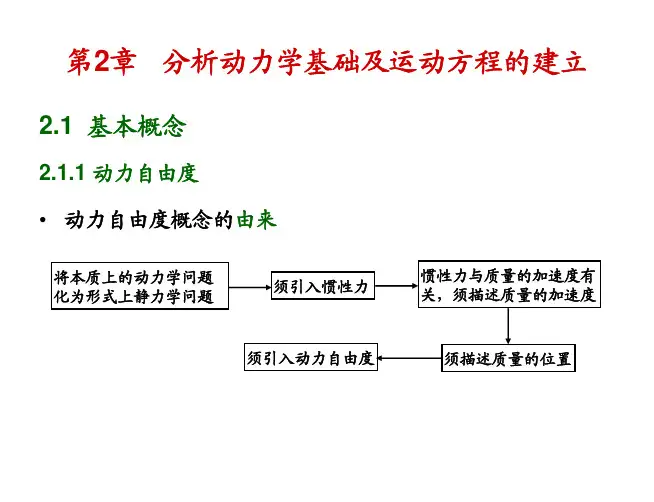

第二章 分析动力学基础2.1 基本概念 2.1.1 约束• 定义:对非自由系各质点的位置和速度所加的几何或 运动学的限制。

N 个质点的约束方程: → → 为mi 的位置向量及速度 **弹簧支座不是约束。

• 约束的分类:*稳定(不含t → 左图) 与非稳定(含t → 右图)* 完整(不含 → )几何约束(有限约束) 与非完整(含 → )运动约束(微分约束) • 约束条件:zc=a (水平面绝对光滑)一个完整约束 *水平面粗糙,仅滚动无滑动,A 点速度为零 。

两个完整约束*若为刚性圆球,三个约束(A点两个水平方向速度为零,可证明约束微分方程不能积分成有限形式)非完整约束单向(约束方程为不等式):柔索 与双向(约束方程为等式):刚杆 工程力学中研究对象:稳定的、完整的、双 向约束• 质点系约束方程:→ (N :质点数;M 约束数) 2.1.2 自由度与广义坐标 广义坐标定义:能决定体系几何位置的、彼此独立的量广义坐标个数→空间质点系:n=3N-k;平面质点系: n=2N-k0),,,,,,(11=⋅⋅⋅⋅⋅⋅N N r r r r t f 0),,(=i i r r t f i i r r ,0),(=i i rr f 0),,(=i i rr t f Ai r0),(=i r t f i r 0),,(=i i rr t f ϕϕa x a x v C C A =⇒=−=)(0积分 lr ≤l r =0),,(1=⋅⋅⋅N k r r f )~1;~1(0)(M k N i r f i k ===x双连刚杆双质点系的约束方程:广义坐标数:广义坐标:独立参数→角度→ 振型等(见下页) 梁的挠度曲线用三角级数表示: 广义坐标→*自由度定义:在固定时刻,约束许可条件下能自由变更的 独立的坐标数目(对完整约束=广义坐标数)• 自由度数→空间质点系:n=3N-k 平面质点系:n=2N-k (N :质点数;k: 约束数) 非完整约束:(广义坐标数>系统自由度数)2.1.3 功的定义元功:A →B 过程中力作的功:对摩擦传动轮的例,由于力未移动,位移=? • 功的新定义:(传动齿轮)• 功率:2.1.4 有势力和体系的势能有势力:(1)大小和方向只决定于体系质点的位置(2)体系从位置A 移动到位置B ,力作功只决定于位置而与路径无关取体系的任意位置为“零位置O ”,从位置A 移动到零位置O 各力作的功为体系在位置A 时的势能UA(位能)。

第十一章化学动力学基础(二)本章内容:介绍碰撞理论,过渡状态理论和单分子反应理论。

了解分子反应动力学的常用实验方法,快速反应所常用的测试方法,说明溶液中反应的特点和溶剂对反应的影响;了解光化学反应的特点及量子产率的计算;介绍催化反应的特点和常见的催化反应的类型。

第一节碰撞理论(simple collision theory)一、碰撞理论基本论点分子碰撞理论是在接受了阿仑尼乌斯活化态、活化能概念的基础上,利用分子运动论于1918 年由路易斯建立起来的。

其基本论点是:1.反应物分子要发生反应必须碰撞,反应物分子间的接触碰撞是发生反应的前提;2.不是任何反应物分子间的碰撞均能发生反应,只有那些能量较高的活化分子、并满足一定的空间配布几何条件的碰撞反应才能发生;3.活化分子的能量较普通能量高,它们碰撞时,松动并部分破坏了反应物分子中的旧键,并可能形成新键,从而发生反应,这样的碰撞称为有效碰撞或非弹性碰撞,活化分子愈多,发生化学反应的可能性就愈大;4.若从Z A,B表示单位时间、单位体积内A,B分子碰撞总数,以q代表有效碰撞在总碰撞数Z A,B中所占的百分数,则反应速率可表示为二、双分子的互碰频率设A、B两种分子都是完全弹性的、无压缩性的刚球,二者半径各为1/2d A, 1/2d B, 单位体积中A的分子数为nN A/V, A分子运动的平均速率为〈U A〉。

假定B分子是静止的,那么一个A 分子与静止B 分子的碰撞次数为,A、B 分子的碰撞直径为d AB = 1/2(d A +d B),碰撞截面为πd2AB,,在时间t内,A分子走过的路程为〈U A〉t,碰撞截面所掠过的体积为〈U A〉tπd2AB, 凡是质心落在这个体积内的静态B分子都可能与A碰撞。

所以移动着的A分子在单位时间内与静止B分子相碰的次数(即碰撞频率)为,由于B分子也在运动,因此要用相对速率u r来代替平均速率(u),A与B的相对速率有几种情况考虑平均情况,则那么,一个运动着的A 分子与运动着的B 分子互相碰撞频率为那么,单位时间、单位体积内所有运动着的A、B 分子碰撞的总次数为对于浓度为[A]的同种分子,则三、硬球碰撞摸型设A.和B为两个没有结构的硬球分子,质量分别为m A和m B,折合质量为μ,运动速度分别为u A、u B,总能量E为'四、微观反应与宏观反应之间的关系反应截面是微观反应动力学基本参数,而速率常数k和实验活化能E a 等是宏观反应动力学参数。

第二章机电传动系统的动力学基础1. 引言在机械工程中,机电传动系统是指将电力或者其他形式的动力转化为机械运动的系统。

机电传动系统的设计与分析依赖于对动力学基础的理解。

本章将介绍机电传动系统的动力学基础,并探讨其在机械工程中的应用。

2. 动力学基础的概念2.1 动力学的基本概念动力学是研究物体在受力作用下运动规律的科学。

在机电传动系统中,动力学研究的重点是描述和分析物体受到力后的运动状态和运动规律。

2.2 机电传动系统的动力学模型机电传动系统可以用动力学模型来描述其运动规律。

动力学模型由四个基本要素组成:质点、力、力矩和功。

•质点:质点是物体的理想模型,具有质量但没有尺寸。

在机电传动系统中,质点被用来描述物体的运动状态。

•力:力是导致物体产生加速度的原因。

在机电传动系统中,力可以分为正向力和反向力,正向力使物体加速,而反向力使物体减速。

•力矩:力矩是力围绕某个轴产生转动的效果。

在机电传动系统中,力矩用来描述力对物体产生的转动效果。

•功:功是通过力对物体施加力学作用而产生的能量转移。

在机电传动系统中,功可以用来描述能量的转化和传递过程。

2.3 动力学基础的方程机电传动系统的动力学基础可以用一系列方程来描述。

其中,最基本的方程是牛顿第二定律和动能定理。

•牛顿第二定律:牛顿第二定律描述了力对物体产生加速度的关系。

其公式为 F = ma,其中 F 表示力,m 表示物体的质量,a 表示物体的加速度。

•动能定理:动能定理描述了物体的动能与力对其做功之间的关系。

其公式为 K = 1/2 * mv^2,其中 K 表示物体的动能,m 表示物体的质量,v 表示物体的速度。

3. 机电传动系统的应用机电传动系统的动力学基础在机械工程中有着广泛的应用。

下面列举了几个常见的应用场景:3.1 机械设计在机械设计中,动力学基础被用来分析和优化机械系统的运动性能。

通过对力、力矩和功的计算和分析,设计工程师可以确定合适的传动比例和功率需求,以实现理想的机械运动效果。