大陆与台湾语言文字文化

- 格式:ppt

- 大小:272.00 KB

- 文档页数:53

海峡两岸人民的文字、语言哪里相同?文字来说的话:新中国建立以前甚至建国初,中国都是用繁体字的。

国民党退守台湾以后,台湾沿用了繁体字,但在大陆,共产党对文字进行了改革,形成了今天的简体字。

所以说台湾一直沿用了繁体字啊,关于那个“你”,一定是后来变革的啦,人家的字也不是一概沿用古体,当然也有改革了!语言来说的话:说的是福建的闽南语,这是众所皆知的。

最重要的是台湾人民的祖先大多都是福建、广东的移民,都是中国人!两岸同根同源年俗大同小异本报讯(实习记者陈冷冷记者陈毅香黄宝阳)海峡两岸血脉相连,闽台风俗同根同源。

本报“特色年俗”征集活动引起了许多海峡彼岸热心读者的关注。

台商周先生在大陆生活了5年,有3个春节是在泉州过的。

他说,泉州是一个传统文化气息较浓的城市。

特别是元宵节,琳琅满目的花灯散发着浓浓的传统气息。

周先生说,台湾和大陆的过年习俗很相近。

在台湾,人们过年,也会在大年三十换上喜庆的新装、放鞭炮取乐,一家人一起吃年夜饭、围炉守岁。

正月初五,台湾各公司老板都会挑选一个吉时,召集员工到厂房象征性地“开动”机器,然后给每个员工分发红包,寄望来年公司上下一心,事业蒸蒸日上。

泉州市台资企业协会副秘书长刘先生说,每年的正月初二,也就是大陆俗称的“女婿日”,台湾各家各户出嫁的女儿都要回门给娘家人拜年。

那天通常是车流不断,有时还会塞车。

从端午节看两岸习俗同源06/21/2004/13:54华夏经纬网农历五月初五谓之“端午节”,是中华民族古老的传统节日之一。

中原汉人南徙开发八闽,带来了中原纪念屈原的端午风俗,与闽越族的“龙子节”糅合成八闽传统的端午趣俗。

端午节“出生”在中国,习俗由来与传说甚多。

但千百年来,屈原的爱国精神和感人名篇,已广泛深入人心。

但总体而言,福建和台湾的端午节庆同出一源,民间沿袭习俗亦大致相若,足见台海两岸人民一脉相承、鱼水相依。

福建泉州地区端午节庆更具独特的风格。

明清以来,每逢五月初五都会出现“泉州总口,与台湾鹿仔港对渡”的盛况。

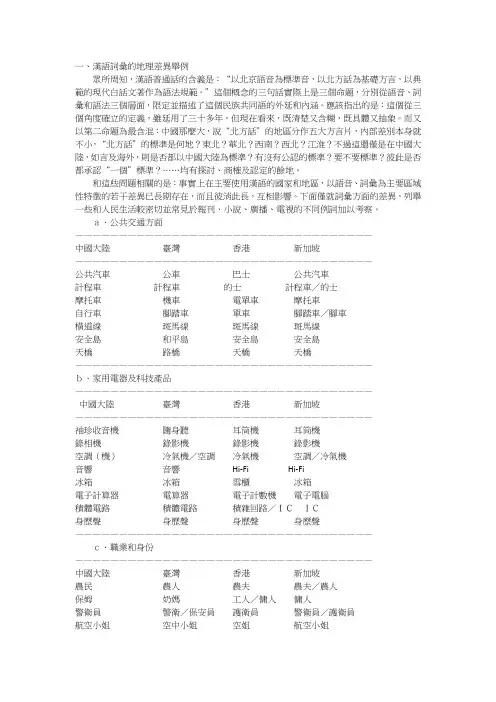

一、漢語詞彙的地理差異舉例眾所周知,漢語普通話的含義是:“以北京語音為標準音,以北方話為基礎方言,以典範的現代白話文著作為語法規範。

”這個概念的三句話實際上是三個命題,分別從語音、詞彙和語法三個層面,限定並描述了這個民族共同語的外延和內涵。

應該指出的是:這個從三個角度確立的定義,雖延用了三十多年,但現在看來,既清楚又含糊,既具體又抽象。

而又以第二命題為最含混:中國那麼大,說“北方話”的地區分作五大方言片,內部差別本身就不小,“北方話”的標準是何地?東北?華北?西南?西北?江淮?不過這還傴是在中國大陸,如言及海外,則是否都以中國大陸為標準?有沒有公認的標準?要不要標準?彼此是否都承認“一個”標準?……均有探討、商榷及認定的餘地。

和這些問題相關的是:事實上在主要使用漢語的國家和地區,以語音、詞彙為主要區域性特徵的若干差異已長期存在,而且彼消此長,互相影響。

下面傴就詞彙方面的差異,列舉一些和人民生活較密切並常見於報刊、小說、廣播、電視的不同例詞加以考察。

a〃公共交通方面——————————————————————————————————中國大陸臺灣香港新加坡——————————————————————————————————公共汽車公車巴士公共汽車計程車計程車的士計程車/的士摩托車機車電單車摩托車自行車腳踏車單車腳踏車/腳車橫道線斑馬線斑馬線斑馬線安全島和平島安全島安全島天橋路橋天橋天橋——————————————————————————————————b〃家用電器及科技產品——————————————————————————————————中國大陸臺灣香港新加坡——————————————————————————————————袖珍收音機隨身聽耳筒機耳筒機錄相機錄影機錄影機錄影機空調(機)冷氣機/空調冷氣機空調/冷氣機音響音響Hi-Fi Hi-Fi冰箱冰箱雪櫃冰箱電子計算器電算器電子計數機電子電腦積體電路積體電路積雜回路/ICIC身歷聲身歷聲身歷聲身歷聲——————————————————————————————————c〃職業和身份——————————————————————————————————中國大陸臺灣香港新加坡農民農人農夫農夫/農人保姆奶媽工人/傭人傭人警衛員警衛/保安員護衛員警衛員/護衛員航空小姐空中小姐空姐航空小姐舞蹈者舞者舞蹈員舞蹈員新聞媒介媒體傳媒傳播媒界飲食業餐飲業餐飲業餐館業領導(單位)主管/上司波士上司——————————————————————————————————d〃旅遊與證件——————————————————————————————————中國大陸臺灣香港新加坡——————————————————————————————————出差公幹/出差公幹出差旅行結婚旅行娶旅行結婚旅行結婚護照護照passport護照簽證簽證Visa入境證擔保書保單擔保書保證書出生證出生紙出生紙報生紙——————————————————————————————————e〃日常生活——————————————————————————————————中國大陸臺灣香港新加坡——————————————————————————————————做工打工打工打工游泳游水游水游水燙髮燙髮電發電發刮臉刮鬍子剃須剃鬍子做飯煮飯煮飯煮飯/菜洗澡洗澡沖涼沖涼暖鍋火鍋/壽喜燒打邊爐/火鍋打邊爐/火鍋速食麵速食面即食面快熟面/即食面——————————————————————————————————應該說,各種語言均有其地域分支——方言。

台湾语言面面观汉外10-2班台湾与祖国大陆同源,同为炎黄子孙,同属中华文化的一部分,作为大陆移民的后裔,因此在台湾所使用的的语言与文字也是汉语的一部分,但由于各种原因,在两岸分离的几十年里,语言用于与发音有了一定区别,以下是一个交换生在台湾生活的150天里所感知道的台湾语言文化。

(一)语言使用概况在台湾地区,曾经出现和现在所使用的语言包括:汉藏语系(北京话、闽南语、客家语)、阿尔泰语系(满语:清朝官方语言,清代的碑碣常有汉满两文同刻,但事实上在台湾不通行)、南岛语系(泰雅语群、邹语群、排湾语群、巴丹语群)、日本语系(盛行于台湾日据时期,现在人有很多老人在日常使用,且为台湾续英语之后的第二大外语)。

目前台湾普遍使用普通话,即台湾民众所谓的“国语”,国语的普及率极高,这主要得益于台湾民众在历史上与大陆有着密切联系以及国民党在台湾的积极推广;主要方言是闽南语与客家语,同时还有战后从大陆移民到台湾的大陆各地方言,另外还有高山族各部落语言。

台湾地区使用的文字也是汉字,但是任采用中国传统的繁体字,与大陆实行文字改革后的简化字有所区别,在这里出版的书籍、报刊、官方文件都是用的繁体,虽然有一定的政治原因,但台湾人觉得保留繁体就是保留了中华文化。

而随着两岸的交流与沟通不断增强,两岸这种简繁文字差别在缩小,在台湾已经有越来越多的人使用简体了。

1950年以后,汉语拼音在大陆被广泛使用,一般人都使用拼音读汉字,只是在常用的语言工具书中拼音与注音同时存在,而在台湾地区一直使用的注音符号,这里的小学生在学会汉字书写之前,必须先进行是周左右的注音符号教学,以作为汉字字音的工具,注音符号在台湾推行的十分成功。

还有就是台湾的很多书籍人保留了从左到右,自上而下的排版方式,如一些影响较大的报刊《中华日报》、《中国时报》、《联合报》等依然保留了传统的阅读习惯。

(二)语言运动的发展国语运动第二次世界大战结束后,台湾摆脱了日本的殖民统治,之后有由国民党接收台湾,可是当时的台湾盛行的是日语和台语(闽南语),很多民国政府的官员几乎无法和普通老百姓进行沟通,因此在1946年后开始在台湾推行“国语”(北京语),下令废除报纸杂志的的日文版,禁止台湾作家用日文写作,这使得当时的台湾人顿时成为了文盲或半文盲,1947年后,带着对日本人对残害过中国人的仇恨,蒋政府开始全面禁用日语唱片,严禁讲日语,开始了所谓的“国语”运动。

中国大陆和台湾用词上的不同和理解中国大陆和台湾地区由于历史、政治和文化等因素的影响,在用词上存在一定的差异。

这种差异既体现在汉字的书写和发音上,也反映在词义的理解和使用上。

下面将从常见的几个方面来探讨中国大陆和台湾地区用词上的不同和理解。

首先是汉字书写和发音上的差异。

由于历史原因,中国大陆采用了简化字,而台湾地区则保留了繁体字。

这导致了两地在汉字的书写上存在差异。

例如,“麻烦”在中国大陆书写为“麻烦”,而在台湾地区书写为“麻煩”。

同样,“他”在中国大陆书写为“他”,而在台湾地区书写为“牠”。

此外,由于语音差异,一些汉字在两地的发音上也存在不同。

“多少”在中国大陆发音为“duō shao”,而在台湾地区发音为“duō shǎo”。

这样的差异对于两地的人来说,并不影响相互理解,但确实存在一定的差异。

其次是词义的理解和使用上的差异。

由于历史、社会和文化的不同,中国大陆和台湾地区对于一些词的理解和使用上存在一定的差异。

例如,“打车”在中国大陆通常指乘坐出租车,而在台湾地区则通常指寻找拼车或共乘。

同样,“饭店”在中国大陆一般指的是一家提供餐饮服务的场所,而在台湾地区则更常用“餐厅”来表示。

此外,“发票”在中国大陆通常指购物时获得的购物凭证,而在台湾地区则更常用“收据”来表示。

还有一些词语在两地的使用上存在差异。

“手机”在中国大陆是通用的词汇,而在台湾地区则通常使用“手机”、“手机机”或“手机电话”。

同样,“演唱会”在中国大陆是常用的词语,而在台湾地区则更常用“音乐会”来表示。

“宠物”在中国大陆通常指的是饲养的动物,而在台湾地区则更常用“寵物”来表示,且该词在台湾地区的使用范围更广。

此外,一些涉及政治、历史和敏感问题的词汇也存在差异。

例如,“国共内战”在中国大陆通常使用这个词组来描述1945年至1949年间中国国共两党之间的武装冲突,而在台湾地区则通常使用“解放战争”来描述这段历史。

“九二共识”在中国大陆被视为一种承认“一个中国”的立场,而在台湾地区则通常被视为一种涉及“两岸关系”的政治主张。

两岸文化认同对比两岸文化认同对比1871年,英国文化学家泰勒在《原始文化》一书中首次提出了相关狭义文化的早期经典学说。

其解释为:文化是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的水平和习惯在内的复杂整体。

文化,既是一种社会现象,也是一种历史现象,它是有机的生命体,会随着历史的变化发展而变化发展。

运动是绝对的,静止则是相对的,在文化的绝对运动之中包含着一种相对静止的状态,在这种状态下,文化中的某些部分会沉淀下来,成为一个民族共同认同和遵循的规则,我们称之为文化认同。

在此,我们将其定义为:文化认同是人们在一个民族共同体中长期共同生活所形成的对本民族最有意义的事物的肯定性体认,其核心是对一个民族的价值的认同;是凝聚这个民族共同体的精神纽带,是这个民族共同体生命延续的精神基础;它是民族认同和国家认同的重要基础。

中华文化亦称华夏文明,它是一种以儒家文化精神为核心的文化,影响了包括内地、台湾、日本、朝鲜、越南等在内的广大国家和地区;中华文化认同主要是指对儒家文化精神的认同。

本文拟从历史角度出发,通过比较法,分析中华文化认同在两岸的表层结构的变化与深层结构存续。

不过,文概括的、抽象的,无法实行直接的比较,所以,若要实行中华文化认同的比较分析,我们首先需要选定比较的载体,分别为:文字、语言和风俗。

一、汉字繁简之争简化字,又称简体字,一般是指当前内地使用的现代中文的标准写法,是与繁体字相对来说的。

近年来,汉字的“繁简之争”讨论得越来越深入,涉及方面也越来越广,尤其是台湾地区领导人马英九于2009年提出“识正书简”并提出探讨两岸民间合编“中华大辞典”,更是掀起了又一轮关于汉字的繁简之争。

其实汉字是没有繁简区别的,我们所知道的所谓的楷书、隶属、金文等等都只能称之为字体。

汉字的简化运动起源于太平天国时期,1909年,陆费逵在《教育杂志》的创刊号上发表的论文《普通教育理应采用俗体字》,第一次真正地提出了要实行汉字简化。

我国大陆和台湾虽然使用同一种汉语,但在用词上存在一些差异。

这些差异源于历史、政治和文化等多方面的因素。

本文将就我国大陆和台湾在用词上的不同进行分析和解释。

一、历史渊源我国大陆和台湾在历史上有着不同的发展轨迹,这也导致了两地在用词上的差异。

1949年,我国成立后,我国大陆逐渐形成了社会主义国家体制,并在此基础上建立了一套相应的词汇体系。

而台湾则保留了较为传统的用词方式,继承了民国时期的用词风格。

二、政治因素我国大陆和台湾的政治地位不同,这也影响了两地在用词上的差异。

我国大陆官方主张“一个我国原则”,认为台湾是我国的一部分,因此在用词上强调统一和一致。

而台湾则主张“两岸关系”,强调台湾在政治上的独立性。

因此,在一些特定的用词上,两地会有明显的差异。

三、文化差异我国大陆和台湾的文化差异也是造成用词上不同的原因之一。

我国大陆经历了社会主义时期的大规模社会变革,强调集体主义和国家利益,因此在用词上更偏向于宏观、集体性的表达方式。

而台湾受到更多的民主、自由思潮影响,更注重个体权利和个人意识,因此在用词上更加强调个人、自由的表达方式。

四、地域差异我国大陆和台湾地域上的差异也导致了用词上的不同。

我国大陆幅员辽阔,各个地区有着不同的方言和口音,这也反映在用词上。

不同地区的词汇和习惯用语会有所差异,使得两地在用词上产生了一些差距。

五、国际因素国际因素也会对我国大陆和台湾的用词产生影响。

我国大陆积极参与国际事务,与各国进行交流合作,因此在用词上会更加注重国际化、通用性的表达方式。

而台湾则受到国际社会的认可程度较低,因此在用词上更偏向于本土化、自我定义的表达方式。

综上所述,我国大陆和台湾在用词上存在一些差异,这是由于历史、政治、文化、地域和国际等多重因素的综合影响。

了解和尊重两地的用词差异有助于促进交流和理解,加强两岸关系的发展。

大陆与台湾语文课程的比较我国大陆与台湾阻隔多年,虽然由于政治制度不同,文化与意识形态的价值取向不同,两地对语文课程改革的规范和要求也有着比较大的差异,但两地又毕竟同宗同源,同文同语,两地的课程文件都反映了对中国人学习汉语文基本规律的认识,借鉴台湾语文课程文件的优点,对促进大陆语文课程建设具有重要意义。

基于此,笔者想从台湾与大陆高中语文文化课的比较谈谈这个问题。

台湾一直沿用过去的说法,将“语文”称作“国文”。

台湾的高中国文教科书包含三种:《高中国文》、《中国文化基本教材》和《国学概要》。

前两种要求必修,《国学概要》则是供高二文科选修之用,每周两节,内容是关于国学的一些基本知识,如文字学、经学、史学、子学、文学的概要性介绍,分上下两册。

《中国文化基本教材》的内容实际上就是“四书”――《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》的选读,与《高中国文》一样,三个学年共六册。

在台湾国文教科书中,传统文化的比例占到百分之六十。

内地高中语文共六册,按一定的体例收古文40篇。

教法还是串讲为主,要求学生掌握与现代文不同的文言句式、通假字、古今异义等知识。

对文言文思想内容的分析退到后台,有的老师甚至串讲就算完成任务,将思想内容写作手法的分析人为删去,因为无关高考。

我们的文言文课后练习主要以考查字词为主。

也有类似台湾的开放性题目,但往往被忽略。

学生也因为其与生活联系不紧或与高考无关而毫无兴趣。

课文的题解、注释、分析、比较和讨论等整个阐释系统一直沿袭不变,机械琐碎的分解式讲授和训练,大大削减了学生对古文化的兴趣。

更谈不上对教材文化内涵的把握。

语文教材特别是那些文质兼美的经典性传统篇章都是人类优秀文化的结晶,如果看不到它的文化内涵,不能充分挖掘其文化意蕴。

语文教材的功能和价值就无法得到充分体现。

(曹明海、陈秀春《语文教育文化学》)我们的传统文化教学不能从文化语文的视角考察和阐释课文,不能在文化传统、思想道德、民族心理、思维方式和价值观念等更深层次上寻求文化的审视点,阐扬课文中的传统文化意蕴,传承课文中的传统文化特质,进而开掘作品内在的思想和趣味。

大陆与台湾常用字字形比较刘依婷提要:大陆与台湾的常用汉字字形差异给两岸交流带来的影响越来越引起人们的重视。

本文在前人研究的基础上,在相同字形中区分出不同的部首,在相近字形中找出核心的相近部件,在不同字形中找出类推部件,进一步展示了两岸汉字字形的内部差别,并提出了研究两岸汉字字形差异的重难点。

关键词:部首部件汉字字形两岸对比—引言由于政治和历史原因,两岸长期处于分离状态,两岸汉字呈现出不同的面貌。

自从20世纪50年代以来,大陆开展了以推行简化字为标志的汉字规范工作,包括减少汉字笔画、整理并取消异体字、统一印刷字形等。

目前汉字字形相对稳定,不再成批量地简化汉字;汉字的规范化、标准化和信息化是当前文字工作的主要任务;汉语拼音虽不属于汉字规范,但作为汉字辅助工具也受到重视和推广。

台湾现行文字规范的制定主要集中在国民党时期的20世纪七八十年代,主要内容包括汉字标准的制定和文体政策的改革$ 2000年民进党上台以后,推行了一系列“新政”,废除了“国语”推行办法,加大力度保护和推行方言、族语,使用“通用拼音'目前台湾闽南语系人口约占73.3%,客家语占12%,原住民占1.7%,外省人占13%,“国语”的通行率达到95%以上,书面语以白话文为主。

①语言文字管理也相对宽松,各家出版社的标准不尽相同,中小学的教材也未有统一标准。

不同的语文政策造成了两岸不同的语文现状,在这样的现实条件下,通过自觉的汉字规范整理减少差异、方便沟通是两岸文字工作者的共同心愿。

随着政治环境逐渐宽松,两岸交往日益密切,厘清两岸汉字字形的差异,了解字形差异对方便两岸居民十分有意义。

二前人相关研究围绕着两岸汉字字形的研究,两岸学者进行了不少研究,涵盖了相同字形、相近字形和相异字形,包含繁简字、异体字等各个方面。

大陆和港台汉字字形对比研究按其对比侧重点大致可以分为四类:一是常用字通用字字形对比;二是微别字形对比;三是简体字字形对比;四是异体字字形对比。

海峡两岸文化的异同

海峡两岸,指的是中国大陆与台湾省的两岸,存在着很多的文化差异。

以下是中国大陆与台湾省的文化差异。

首先,历史背景不同。

中国大陆经历了五千年的漫长历史,受着传统的文化影响,而台湾是由西方的文化和社会影响而形成的,因此其文化融合了东西方文化。

其次,宗教信仰不同。

中国大陆大多数人信仰佛教、道教、儒教,而台湾省大多数人信仰基督教,在宗教方面就存在明显的差异。

再次,风俗习惯不同。

中国大陆的风俗习惯比较古老,例如行礼、文化庆典等。

而台湾省更多地引入了西方的文化,因此其风俗习惯更加现代化。

此外,中国大陆与台湾省文化也有共性。

首先,中国大陆和台湾省都讲究礼仪,人与人之间的关系紧密。

其次,他们都热爱武术,武术是中国传统文化不可或缺的一部分。

此外,他们也重视传统文化,比如书法、茶道、陶瓷等,都是中国文化的重要组成部分。

综上所述,中国大陆与台湾省的文化有很多差异,但也有一些共同点。

历史的长河影响了两岸的文化发展,融合了不同的文化,让台湾省的文化有自己的特色。

此外,两岸文化交流的频率越来越高,这也是促进文化交流的一个重要原因。

只要两岸的文化能更加融合,相互学习,我们就能看到更加多彩的海峡两岸文化美景。

- 1 -。

海峡两岸年度汉字中华文化对世界各国都具有相当的吸引力和影响力,而汉字文化可以说是中华文化的核心。

每年,海峡两岸之间举办“年度汉字”的活动,旨在深化两岸文化交流,搭建更加宽广的两岸融合之桥,也是一项有意义的文化创新活动。

为了推动海峡两岸文化交流,2012年,台、港、澳三地“年度汉字”活动正式筹备,并将每年各发布一个代表海峡两岸文化的汉字,每年的汉字都会在三地进行投票评选,最终以投票数最多的汉字为“年度汉字”,每一年的汉字都会融入当年时下的文化要素。

2012年,“年度汉字”活动以“传”为主题,被评选为“年度汉字”,代表桥梁与传播的寓意,也表达了海峡两岸融合、文化沟通的重要性。

2013年的“年度汉字”为“和”字,表达了两岸团结、和谐社会的协调发展。

2014年,该活动以“变”为主题,被评选为“年度汉字”,象征着两岸文化沟通、融合、推动发展的重要意义。

2015年,海峡两岸之间的“年度汉字”活动以“普”为主题,意在倡导两岸文化沟通、交流相互影响,使文化走向普及。

“普”汉字的发音为“pǔ”,象征着两岸文化能够像“海纳百川”,汇集成一河,海量的文明和文化会融入到中华文化的海洋中,被普及分享,从而促进两岸文化对话。

今年,海峡两岸“年度汉字”活动以“连”为主题,表达了在文化交流把握阶段,两岸人民要集聚起来,彼此“连心”,建立起更加坚实的文化桥梁。

“连”字的发音为“liá”,表达的也是融合的意思,让所有的汉字文化承载更多的意义,给两岸文化交流增添一份温馨。

海峡两岸文化的融合,无论是从历史、地理,还是习俗和风俗上来看,都极具特色。

中华文化从古至今已有几千年历史,在此期间,汉字在发展中既有传统又有创新,海峡两岸文化交流的“年度汉字”活动,也象征着汉字文化在创新中不断发展,以及融合在文化中的不断开展。

通过“年度汉字”活动,两岸文化有了更多的接触,文化交流亦得到更多的发展。

台湾和大陆汉语的差别虽然海峡两岸的人们多少年来都在使用着我们民族的共同语言—汉语,但由于几十年来的认为隔绝,使得汉语在各自的社会中随着不同的政治、经济、文化等的发展变迁,而产生了某种程度上的差异。

1.台湾语言的古旧色彩浓重例如:(1)他鉴于学校这几年来包括升学的各方面都有出色表现,以及社会接连发生宋七力等怪力乱神事件,认为有必要在教育方面多用点心力。

(《中国时报》1996.11.28)(2)(通缉犯)并跳下涵洞抢夺另辆机车逃逸,警方扼腕不已。

(同上)按,《论语》中即有“子不语怪力乱神”一句,而“扼腕”义为“惋惜”,也是由古而来的。

古代汉语中以单音节词为主,其中许多后来变成了双音节词,而在台湾,却仍时常取其单音节形式,这也反映了古旧的特色,例如:(3)林老师只好采折衷办法来帮助他。

(《中央日报》1996.11.26)(4)兴建一座具国际水准的观光温泉俱乐部。

(同上)同样的句子中,在大陆就只能用“采取”和“具有”。

2. 语言形式缺乏统一性这个问题,在当今的台湾语言中表现得十分突出,归纳起来,主要有以下几点:1)用字不统一这里有繁简字的并存,如“台湾”的“台”,各种书报上就繁简不一;也有同音替代,如“启程”和“起程”;而更多见的,是某些常用虚词的混用。

比如,结构助词“的、得、地”,三者的使用在台湾也有大致的区分,且与大陆基本相同,但在使用中却相当混乱,例如;(a)快,好好的享受一番。

(《立报》1996.12.2)(b)自民国廿四年以来中山堂的古朴典雅,简单流畅,蕴蓄着柔和之美,更是活生生地无言教材。

(《中国时报》1996.11.28)(c)(姚高桥)语带玄机的表示,专案小组已掌握重要线索,相信离破案不远。

(《中央日报》1996.11.26)2)表数不统一台湾的表数方式比大陆复杂得多,分数的表达最为混乱,比如以百分之二十二为例,我们见到的就有以下几种书写(排印)方式:a)百分之二十二;b)百分之廿二;c)22%;d)二十二%;e)廿二%;f)22%;基数表达的不统一主要是同一篇文章中经常出现不同的表达方式,比如《中国时报》1996年11月28日第18版有一篇文章,前边有“七千五百万”,后边又有“一0五六位中国人”;《民众日报》1996年12月2日26版有一文,是竖排的,前边出现了横式的“114(毫克)”,隔几行又有“一百四十毫克”,类似的例子可以说俯拾皆是。

大陆与台港文化的异同与融合随着经济全球化和文化交流的加强,大陆与台港文化的异同与融合逐渐成为一个备受关注的话题。

本文从多个方面探讨大陆与台港文化的异同与融合,希望能为读者提供一些新的思考和启示。

一、历史沿革大陆与台港在历史上有着千丝万缕的联系和共同点,但因为不同的政治制度和文化传承,两地在文化上仍然存在一定的差异。

大陆自古以来文化底蕴深厚,是中华文化的发源地,而台港则受到儒家文化和西方文化的影响,有着更多的多元化和开放性。

二、风俗礼仪尽管两地的风俗礼仪可能存在某些差异,但在业已现代化的社会里,这些差异已逐渐消失。

例如在大陆过年需要回家吃团圆饭,而台港则更加强调团聚的氛围和社交活动。

而在结婚等重大仪式上,则有着许多相同的传统习俗,如喜饼、喜糖等。

三、娱乐文化在娱乐文化方面,两地也存在着一定的差异。

大陆喜好文艺、历史剧等古典文化元素,而台港亦热爱音乐、电影等流行文化,如周杰伦、张学友等华语天王及黄子华等著名的喜剧演员。

四、饮食文化大陆和台港的饮食文化亦存在不同。

例如大陆的炒菜和台港的煲仔饭,大陆的火锅和台港的海鲜饭等等。

此外,两地的小吃和饮品也有所不同,如大陆的麻辣烫和台港的奶茶。

五、语言文字语言文字是文化传承和交流最基本的工具之一。

在汉字使用上,大陆用简体字,而台港则使用繁体字。

大陆普通话和台港粤语虽然音韵有些微差别,但两岸的广泛交流还是促进了普通话在台港的普及和流行。

此外,随着科技的发展和跨地域交流的需求增加,两地英语的普及也越来越高。

六、文化融合在全球化背景下,大陆与台港的文化交流日益活跃,文化融合也逐渐加强。

例如,电视剧《步步惊心》、《如果爱》等曾在两地掀起热潮,大陆的春晚和台港的“花车巡游”也成为各自地区的文化符号。

此外,许多大陆明星和音乐人也在台湾发展,如林忆莲、蔡依林等。

然而,也有人认为两地文化融合的进程仍不够平等和开放。

部分台湾人认为,大陆在台港的文化输出和影响力过强,缺少足够的台湾文化交流和让台湾文化进入大陆市场的机会,希望政府能够加强文化交流的平等性。

Number : 700Title :大陆与台湾语词的差别Author :Issue : 总第95期Provenance :今日台湾100问Date :Nation :Translator :海峡两岸由于近40年隔绝,在汉语文字使用上有所差别,主要表现在汉字的简体和繁体的不同,汉语拼音和注音上的各异。

台湾的一些具体词语与大陆也有差异。

大致有以下七种情况(括号内为同义或近义的大陆用语)。

一、不同习惯的常用语,但基本上不影响交流。

如传人(接班人)、民众(人民)、涵盖(覆盖)、居家生活(家庭生活)、退役(退伍)、联合法婚(集体结婚),得主(获得者)、国民所得(国民收入)、外汇存底(外汇储备)等等。

二、地方方言以译音的方式进入语言文字,其中主要是闽南方言。

这些除个别的如讨海人(渔民)、状元才(才子)等丰富了现代汉语的表达外,大多数则为不谙闽南方言的读者所不知。

如册包(书包)、翁某(夫妻)、接脚(再婚)、缘投(英俊)、生理(生意)、土治公(土地神)、露螺(玛瑙蜗牛)等。

三、土洋掺半的外来语,混入通行的汉语。

台湾语文界有不少有识之士对此忧心忡忡。

如作秀(表演,由英语show化成)、造爱(性行为,由make a love直译成)、新鲜人(大学新生,由英语freshman演化成)、奥马上(太太,由日语演化成)、欧巴桑(老太婆,由日语演化成)。

四、外来语翻译时译意的表达与译音的用字不同,以外国国名,人名居多。

如阿联大公国(阿拉伯联合酋长国)、坎城(戛纳)、柴契尔(撒切尔)、胡筌(侯赛因)、卡斯楚(卡斯特罗)、辙诺堡(切尔诺贝利)、雷根(里根)、戈巴契夫(戈尔巴乔夫)。

五、自然科学新术语表达不同,大都为各行翻译造成的。

如雷射(激光)、喷射(喷气)、太空梭(航天飞机)、飞弹(导弹)、太空人(宇航员)、身历声(立体声)、幽浮(飞碟)。

六、个别词语的发音不同,如垃圾,台湾目前仍旧读le se(音:勒射);台湾的广播电视大都对“癌”保持旧读yan(音:炎)。

谈谈两岸同根同源同文同种的发现与思考考古发现,台湾最早的住民、3万年前的“左镇人”来自福建。

当时的台湾海峡存在一条海底隆起地带即“东山陆桥”,左镇人就是由此进入台湾。

后来的漫长历史中,大陆人特别是福建、广东人大批进入台湾,成为当地居民的绝对多数,并将中华文化带到台湾。

两岸之所以在文化上同根同源,是由于文化的创造者和承载者——两岸人民——同文同种。

台湾同胞操持的语言中,“国语”和大陆的普通话几无二致,闽南话完全是福建漳州、泉州一带的方言,客家话也与广东等地的客家话无缝对接,正所谓“言多周秦之语,声含中原之音”。

两岸都使用世界上独一无二的方块汉字,区别只在于繁体简体。

台湾同胞来大陆旅游观光基本可以把简体字辨识得八九不离十,置身其中不会有文化上的疏离感。

中国人民以汉字为基础创造了优秀的中华文化,一批批赴台移民将之带到台湾。

1666年,郑成功在台南建立了岛内第一个孔庙,设立了最高学府“太学”,大大推动了体系化的中华文化教育传承。

这所“全台首学”迄今保存完整,大成殿的中央供奉着“至圣先师孔子”的灵牌。

特别是灵牌上的殿梁上悬挂着清代诸位皇帝所钦赐御匾。

台湾地区多位领导人也题赠匾额,悬挂于此。

这些匾额层层排列,成为一道风景。

台南孔庙一定意义上就是具有强大生命力的中华文化在台湾落地生根、赓续不断的象征。

在台湾,妈祖信仰具有佛教、基督教、伊斯兰教等世界主要宗教无法比拟和替代的独特尊崇地位。

供奉妈祖的庙宇多达上千,名称各异。

而妈祖信仰的根源在大陆。

妈祖是传说中福建莆田湄洲屿女子林默,生于宋代,被当地人视为能庇佑出海、祷雨济民的保护神。

一代代移民跨过“黑水沟”、前往台湾岛时,往往请上妈祖神灵,祈愿前程平安。

他们在台湾落地生根后,妈祖更有了深层次的寻根怀祖、追远报本的文化意味。

两岸往来中断的年代,岛内信众绕道日本、历经艰辛也要赴湄洲祖庙进香朝拜。

湄洲祖庙妈祖金身1997年首次巡台更是掀起热潮,历时102天,1000多万名台湾信众夹道欢迎。

两岸三地用法两岸三地指的是中国大陆、台湾及香港澳门这四个地区。

这些地区之间存在着文化、政治和社会等多方面的联系和差异,其用法也有着一定的特点和规范。

下面我们来详细介绍一下两岸三地的用法。

一、书写规范1. 在书写上,中国大陆的通用规范是采用简体中文进行书写。

而台湾、香港和澳门通常采用繁体中文进行书写。

因此在书写时,需要根据具体地点的规范来选择使用简体还是繁体中文。

2. 在汉字的用法上,由于两岸三地在历史和文化上有着不同的演变,因此在一些汉字的使用上也可能有差异。

例如一些简繁异体字的使用,通常在台湾使用的汉字与大陆地区有所不同。

在书写时需要留意这些差异,避免造成歧义。

二、用词差异1. 由于两岸三地之间在文化和社会制度上存在差异,因此在词汇的使用上也会有所不同。

比如在政治、社会、文化等方面的专有名词,同一种事物在不同地区可能有不同的称谓。

2. 一些习惯用语、俗语、成语等在两岸三地的使用上也可能会有一些差异,需根据具体地点的语言习惯来选择使用。

比如一些地区的方言词汇、俗语等,在使用时可能需要加以注意和区分。

三、语言习惯1. 除了用词差异外,两岸三地在语言习惯上也存在一定的差异。

比如发音、语调、用语方式等会因为地域的不同而有所差异。

而在语法方面也可能存在一些细微的差别,比如词序、句式等。

2. 口语中还存在一些口音差异,如普通话、台湾国语和粤语等。

在实际交流中,需要留意和理解这些微小的差异,以保证交流的准确和流畅。

两岸三地在语言使用方面存在一些差异,但随着交流的增加和社会的发展,这些差异也在逐渐减小。

在实际应用中,我们不仅需要充分理解这些差异,还需要尊重和包容不同地区的语言文化习惯,才能更好地进行跨地域的交流和沟通。