旋涡理论vortextheory

- 格式:ppt

- 大小:1.32 MB

- 文档页数:17

第五章不可压缩流体的二维流动引言:在前面几章主要讨论了理想流体和黏性流体一维流动,为解决工程实际中存在的一维流动问题打下了良好的基础。

本章讨论理想不可压流体的二维有势流动以及二维黏性流体绕物体流动的基本概念。

第一节有旋流动和无旋流动刚体的运动可分解为移动和转动两种运动形式,流体具有移动和转动两种运动形式。

另外,由于流体具有流动性,它还具有与刚体不同的另外一种运动形式,即变形运动(deformationmotion)。

本节只介绍流体旋转运动即有旋流动(rotation—alflow)和无旋流动(irrotational flow)。

一、有旋流动和无旋流动的定义流体的流动是有旋还是无旋,是由流体微团本身是否旋转来决定的。

流体在流动中,如果流场中有若干处流体微团具有绕通过其自身轴线的旋转运动,则称为有旋流动,如果在整个流场中各处的流体微团均不绕自身轴线的旋转运动,则称为无旋流动。

强调“判断流体流动是有旋流动还是无旋流动,仅仅由流体微团本身是否绕自身轴线的旋转运动来决定,而与流体微团的运动轨迹无关。

”举例虽然流体微团运动轨迹是圆形,但由于微团本身不旋转,故它是无旋流动;在图5—1(b)中,虽然流体微团运动轨迹是直线,但微团绕自身轴线旋转,故它是有旋流动。

在日常生活中也有类似的例子,例如儿童玩的活动转椅,当转轮绕水平轴旋转时,每个儿童坐的椅子都绕水平轴作圆周运动,但是每个儿童始终是头向上,脸朝着一个方向,即儿童对地来说没有旋转。

二、旋转角速度(rotationalangularvelocity)为了简化讨论,先分析流体微团的平面运动。

如图5—2所示有一矩形流体微团ABCD在XOY平面内,经丛时间后沿一条流线运动到另一位置,微团变形成A,B,C,D。

流体微团在Z周的旋转角速度定义为流体微团在XOY平面上的旋转角速度的平均值速度环量是一个标量,但具有正负号。

速度环量的正负号与速度方向和积分时所取的绕行方向有关。

772022年7月下 第14期 总第386期工艺设计改造及检测检修China Science & Technology Overview1.文献综述1.1 设计过程设计过程一般包括初始设计、throughflow 方法、叶栅计算、准三维计算、三维计算流体动力学模拟分析。

初始设计的重要性在于它能影响压气机布局甚至发动机循环。

初始设计用来构造速度三角形以及级负载(stage loading)、流系数等参数。

压气机的尺寸也能计算出来。

计算流体动力学(CFD)正被越来越来用在涡轮机械的设计和分析过程。

CFD 是对包含流体、传热、以及化学反应的系统的仿真。

在CFD 中,雷诺平均Navier-Storkes (RANS)方程在一个计算网格上求解,以获得网格上的流场。

CFD 能预测叶片表面压力分布、跨音速过程以及泄露等。

但边界层和二次流的预测可能不是很准确。

1.2 叶栅叶栅主要有C 系列、NACA 65以及双圆弧叶栅等。

C系列主要应用在英国,有C4、C5和C7。

NACA 65主要应用在美国。

这2种叶栅适用于亚音速情况。

而双圆弧可适用于跨音速情况。

1.3 漩涡理论(vortex theory)漩涡理论是关于流体元素径向平衡的理论。

一个流体元素在转子中旋转会受到离心力的作用,该离心力需要径向的静压差来平衡。

有几种旋涡理论如自由旋涡、强制旋涡、可变旋涡和混合旋涡。

1.4 激波及损失当进气马赫数低于1.5[1]时且无边界层分离,激波是一种有效的压缩空气的方式。

当进气马赫数低于1.5时,由正激波引起的损失非常小。

1.5 关键参数1.5.1涵道比和风扇压比涵道比(BPR)是外涵流量与内涵流量的比值。

高涵道比能提供更高的起飞推力且能使耗油率降低。

当涵道比、涡轮进口温度、总压比确定后,存在一个最优风扇压比,且最优压比随着涵道比的增加而降低。

1.5.2风扇叶尖速度叶尖速度通常受机械强度所限,其值一般小于500m/s [3]。

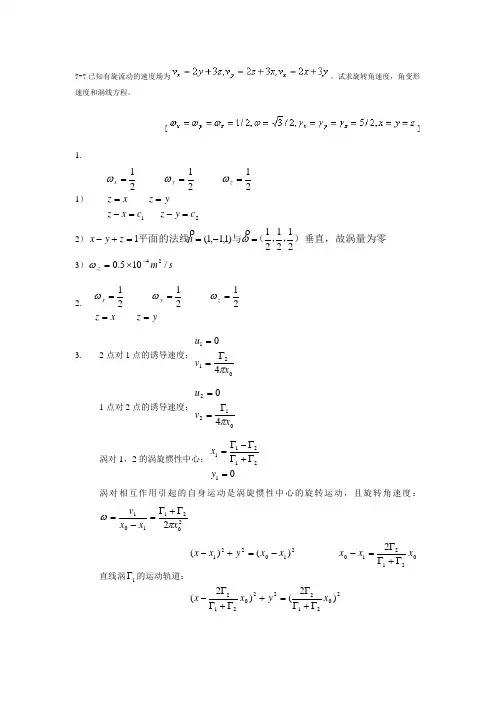

7-7已知有旋流动的速度场为。

试求旋转角速度,角变形速度和涡线方程。

[]1.1) 21212121c y z c x z yz xz z y x =-=-=====ωωω2))垂直,故涡量为零,,(与平面的法线212121)1,1,1(1=-==+-ωn z y x 3)s m z /105.024.-⨯=ω2.yz xz z y x =====212121ωωω3.2点对1点的诱导速度:21140x v u πΓ== 1点对2点的诱导速度:12240x v u πΓ== 涡对1,2的涡旋惯性中心:121211=Γ+ΓΓ-Γ=y x 涡对相互作用引起的自身运动是涡旋惯性中心的旋转运动,且旋转角速度:20211012x x x v πωΓ+Γ=-=直线涡1Γ的运动轨道:20212220212021210210221)2()2(2)()(x y x x x x x x x y x x Γ+ΓΓ=+Γ+ΓΓ-Γ+ΓΓ=--=+-直线涡2Γ的运动轨道:20211220212021110210221)2()2(2)()(x y x x x x x x x y x x Γ+ΓΓ=+Γ+ΓΓ-Γ+ΓΓ=++=+-4.kz y x 10===ωωω运用stokes 定理:kS k A J z ππω1812222=⋅⋅⋅===Γ 或0sin sin =+-=-=-=θθθθθy x r y x V con V V rkcon V V V在圆周上径向速度为常数,⎰==Γkdl V r π18例5.4 已知速度场22x y v x y -=+,22y xv x y=+,求绕圆心的速度环量。

解 由极坐标 cos x r θ= s i ny r θ= 有 sin cos x y v rv rθθ⎧=-⎪⎪⎨⎪=⎪⎩在r =R 上sin cos dx R d dy R d θθθθ=-⎧⎨=⎩ 所以 S x y r Rr Rvd s v dx v dy ==Γ==+⎰⎰222222022sin cos ()2R R d d R R ππθθθθπ+==⎰⎰15. 已知流线为同心圆族,其速度分别为15(5)15x y v y r v x ⎧=-⎪⎪≤⎨⎪=⎪⎩22225(5)5x y y v x y r x v x y -⎧=⎪+⎪⎨⎪=⎪+⎩试求:沿圆周222x y R +=的速度环量。

第29卷 第2期1999年5月25日力 学 进 展ADVANCES IN M ECHAN ICS Vol.29 No.2May 25,1999 书 评 《涡运动理论》评介吴介之美国田纳西大学空间学院 涡动力学,即涡量和旋涡的动力学,是整个现代流体力学的一个主要支柱.狭义地讲,涡旋动力学讨论集中涡的运动和相互作用;广义地讲,涡动力学涵盖了整个有旋流体的动力学及其对无旋流的作用(如涡声).著名理论家Saffman (J Fluid Mech ,1981,106:49)指出,倘若没有涡量,流体(应指不可压)无穷多自由度的独特性质将丧失殆尽,流体力学将无非是产生流动的固体运动的柔性延拓.所以,Batchelor 的著名教材《An Introduction to Fluid Dynam 2ics 》(1967)一改Lamb 的经典著作《Hydrodynamics 》的安排,开宗明义把不可压粘性有旋流动作为整个流体力学的核心.为适应这一现代认识,90年代以来国内外相继出现了几本涡运动力学专著和高级教材.例如,按狭义观点讨论的有:Saffman P G.Vortex Dynamics.Cambridge Univ Press ,1992;Green S I ,ed.Fluid Vortices.K luwer Academic Publishers ,1995;按广义观点讨论的有:吴介之,马晖扬,周明德.涡动力学引论.北京:高等教育出版社,1993;Lugt H J.Introduction to Vortex Theory.Vortex Flow Press ,1996.但是,为使流体力学工作者(不只是学生)从传统的“Lamb 模式”和四五十年代形成的以无粘势流为核心的高速气体动力学中跳出来,进入当代流体力学的思考方式,需要更大的努力.其中十分必要的一环,就是出版一本尽可能普及的浓缩教材,使尽可能广的读者尽早理解涡运动的重要地位和基本内涵.童秉纲、尹协远和朱克勤三位教授编著的《涡运动理论》1994年由中国科学技术大学出版社出版,适应了这种要求,起到了这种作用.它独具特色,是一本难得的好书.本书的选题本身就是一个成功.它说明作者对流体力学的发展趋势有敏锐的观察,对传播涡动力学知识的必要性和迫切性有清楚的认识.涡动力学涉及的内容很广,大部分内容都包含从基础到前沿的大跨度,理论、实验和计算结果极多,同时流体力学的未知难题(尤其是湍流中的涡结构与相互作用)又大都集中于此.如何在流体力学基础教材和涡动力学专著之间建立桥梁,可以说比写一本专著还难.这也是笔者自己在十几年涡动力学教学中一直探索而未尽成功的问题.本书作者做到了这一点.作为国内外第一本这一层次的教材,作者们无先例可循.只能从原始材料中取舍提炼.我们看到的这本书,各章的选题和每章内容的选取,既是简洁的、必要的,又是现代的,包含了・962・若干具有基础意义的新进展.书中所用的理论工具,国内流体力学专业高年级本科生和低年级研究生都可掌握(顺便提一下,美国一般大学同类专业的研究生中,只有个别极优秀的才会用这些工具).这里反映了作者举重若轻的功力,丰富的教学经验和编著时的精心构思.这种简洁适用的特色,在我所看到的迄今国内外有关著作中是唯一的.值得指出的是,本书从涡量场的运动学和动力学入手,从涡量的产生到旋涡的形成及其运动和相互作用,包括面涡、涡索、线涡和点涡系,并讨论了地球物理涡和涡方法,这是一个完整的正确思路.它反映了涡运动自身演化的规律,很有助于把握涡动力学的物理本质.这种整体思路也是判断一本书水平高低的标准之一.本书之后的两本著作(Green 主编的专著和Lugt 的高等教材),甚至Saffman 1992年的专著,在这方面也还有所欠缺.笔者希望这本书能成为我国众多流体力学专业的选修教材或主要参考.还希望作者考虑出适当扩充的第二版,并对此提几点建议仅供参考:(1)除少数章节需根据出版后的进展更新内容外,增加三四章非数学的物理概述,分别讨论涡与固体的相互作用(这里需要典型实例.除圆柱绕流外,很可讨论升力如何来自机翼不对称边界层中的净涡量—一架巨型飞机竟能被这点净涡量托上天);涡的稳定性、感受性、破裂和控制(也需要典型实例);以及没有涡就没有湍流、没有涡就没有流体声音这种涡与湍流和噪声之间的本质关联.另一方面,个别只有纯理论兴趣的内容可以删去.这样,本书会使读者更深切地感到涡运动与周转自然界和工程技术的密切关系.(2)除在前言和第11114节中阐明涡动力学的重要性外,如能对每节具体内容加入对问题物理本质及其意义的少量精辟说明,将会有画龙点睛之效.有些理论结果,需指出它们的局限性甚至非物理性(如精确涡旋解的动能和角动量发散问题)及其根源.(3)收入一些典型的观察、实验和计算图片.通常,流体运动是看不见的,这给一些初学者(乃至高年级研究生)带来很大困难.但作为流体运动的肌腱,涡往往是“看得见”或易于显示的,十分有助于把形象思维和逻辑思维结合起来,何乐而不为.生动的图片是教材的一个有机部分,在这方面公认做得最好的是Lugt 的书.(4)收入一些习题.这是一项需要长期积累的工作,但Lugt 也做到了,他的习题可供参考,但还可扩充.・072・。