氨的喷泉实验创新设计

- 格式:doc

- 大小:71.50 KB

- 文档页数:3

化学氨气的喷泉实验设计化学是以实验为基础的学科,也是化学课程区别与其他学科的一个重要标志,无论是在化学学科的发展还是基础学科知识传授的过程,化学实验都起着重要的作用。

那么你知道化学氨气的喷泉实验设计的步骤吗?下面是店铺为大家整理的化学氨气的喷泉实验设计,供大家分享。

化学氨气的喷泉实验设计氨气,Ammonia,NH3,无色气体。

有强烈的刺激气味。

密度0.7710。

相对密度0.5971(空气=1.00)。

易被液化成无色的液体。

在常温下加压即可使其液化(临界温度132.4℃,临界压力11.2兆帕,即112.2大气压)。

沸点-33.5℃。

也易被固化成雪状固体。

熔点-77.75℃。

溶于水、乙醇和乙醚。

在高温时会分解成氮气和氢气,有还原作用。

有催化剂存在时可被氧化成一氧化氮。

用于制液氮、氨水、硝酸、铵盐和胺类等。

可由氮和氢直接合成而制得,能灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入过多,能引起肺肿胀,以至死亡。

高中化学氨气的喷泉实验创新设计“氨气的喷泉实验”是一个有力证明氨气在常温下极易溶于水且兼有证明其水溶液显碱性的精彩实验。

它新奇、有趣。

每当出现美丽的喷泉现象时,学生总是好奇、惊羡,它极大地调动了学生的学习兴趣,从而唤起探求新知识的欲望。

基于教材的实验效果不理想,笔者在教学实践中尝试性地探索改进方案,终于寻找到一种实验现象明显、可操作性强的氨气喷泉实验新方法。

现表述如下,仅供参考。

?实验装置图:实验用品:塑料瓶(矿泉水瓶或可乐瓶)、小试管、橡皮筋、尖嘴玻璃管、短玻璃导管、烧瓶、橡胶管、橡皮塞(双孔两个);浓氨水、氢氧化钠固体、酚酞试液、水。

气体的收集:利用浓氨水的挥发性,在浓氨水中加入氢氧化钠固体(或生石灰),氢氧化钠固体溶于浓氨水中放出热量,加速了浓氨水的挥发,迅速放出氨气。

实验操作及现象:①将小试管用橡皮筋固定在尖嘴玻璃管上,塑料瓶中加入适量水,滴入酚酞,振荡。

②按上图一安装好实验装置,双手紧握烧瓶检验装置的气密性。

氨的喷泉实验的改进与教学设计.doc氨的喷泉实验是化学教学中非常常见且具有较高可视性的实验之一,它可以生动形象地展示化学反应所产生的效果,对于教学效果的提升有着重要的作用。

然而,传统的氨的喷泉实验有着一些问题,比如实验过程操作复杂,不易掌握,存在一定的危险性,同时,实验过程可能会产生异味危害师生的健康安全,因此,对氨的喷泉实验进行改进并设计合理的教学方案,不仅能保障师生的健康安全,进一步提高实验的可示性与可操作性,提高教学质量,还能激发学生的兴趣,增强他们学习化学的兴趣和动力。

一、改进氨的喷泉实验的方法1.改变氨气的来源:传统实验中,使用的是氨水与氢氧化钠产生氨气。

改进后可以利用氢氧化铵与钾氨水产生氨气,这种产生氨气的方法,不但操作更为安全而且效果更为好,可以更快速地产生氨气来参与实验。

2.改变实验环境:传统的实验是在室内进行的,但是在室内进行实验,可能会因为氨气的异味刺激到师生的呼吸道,从而带来不良的健康影响,同时氨气比空气比较重,会在室内停留较长时间,影响每日的教学及生活。

因此,应当将实验场地改为室外开阔空间,并在实验过程中添加一些盐酸,在环境中产生氯化铵,与产生的氨氧化合为无害的氯化铵,避免对环境造成危害。

3.实验的安全保障:氨气有毒性,因此在改进实验的过程中,应注意师生的正常呼吸,防止氨气刺激到师生的呼吸道,同时在实验中,师生应配戴防护眼镜和口罩,避免有氨气被吸入呼吸道,有加强管道的保护措施,保证实验安全进行。

二、适用于中学化学教学的实验设计1.实验目的:让学生通过实验演示,了解反应特性,深化对酸碱中水的重要作用、氨气与酸碱反应特性,领悟氨气与氢氧根离子反应的化学反应机理,提高学生实验操作技能,丰富对化学实验的理解。

2.实验材料:氨气发生器、试管、玻璃棒、探针、酚酞溶液、氨水、氢氧化钠、盐酸、β-羟基-β-甲基丁酸(可做显色指示剂)。

3.实验步骤:(1)用氨气发生器产生氨气,将一个盛氨水的试管倒置,插上氨气发生器,开启氨气发生器的气嘴,等待氨气充满整个试管。

氨的反复变色喷泉实验设计与教学思考实验是科学教育的重要组成部分,其在激发学生学习科学、认识自然规律中不可或缺。

为了促进学生学习科学和认识自然规律,本文重点介绍了“氨的反复变色喷泉实验”的设计与教学思想。

氨是一种常见的有机化合物,有丰富的化学性质。

在实验中我们使用盐酸和氢氧化物将氨与其他化合物结合,形成颜色变化,形成一种变色喷泉反应。

实验原料:氨、盐酸、四氢呋喃、氢氧化钠、泡沫凝胶、硅胶。

“氨的反复变色喷泉实验”的实验操作:(1)将氨放入实验管中,加入盐酸和四氢呋喃,摇动拌匀后放置一段时间,使溶液有明显的光亮变化;(2)将氢氧化钠放入泡沫凝胶中,将硅胶放入实验管,然后将氢氧化钠和泡沫凝胶的混合液慢慢流入实验管,(3)慢慢搅拌实验管,观察氨的颜色变化,形成变色喷泉反应。

进行变色喷泉的教学时,我们首先在课堂上让学生分析实验过程及其物理化学原理,包括氨能够发生反应的原因以及反应本身可能发生的物理和化学变化。

然后,我们让学生充分理解在此实验中,一种特殊物质(氨)能够与不同的物质结合,导致颜色的变化。

同时,也引导学生思考,在实验中若是氨的浓度过高会有何影响,或者如果改变添加的物质,可能会发生什么样的变化。

在“氨的反复变色喷泉实验”教学中,学生掌握了丰富的知识:一是理解实验室操作的技术,如掌握氨的制备和操作,搅拌操作;二是理解反应过程,包括氨反应及其原因,掌握了反应中涉及的物理和化学变化;三是掌握反应的调控技术,包括改变浓度和添加物质会发生什么变化。

总之,通过“氨的反复变色喷泉实验”能够培养学生的科学素养,提高他们理解科学知识的能力以及对实验室技术的掌握能力,从而促进他们对科学知识的全面掌握,同时也能够培养他们实践能力。

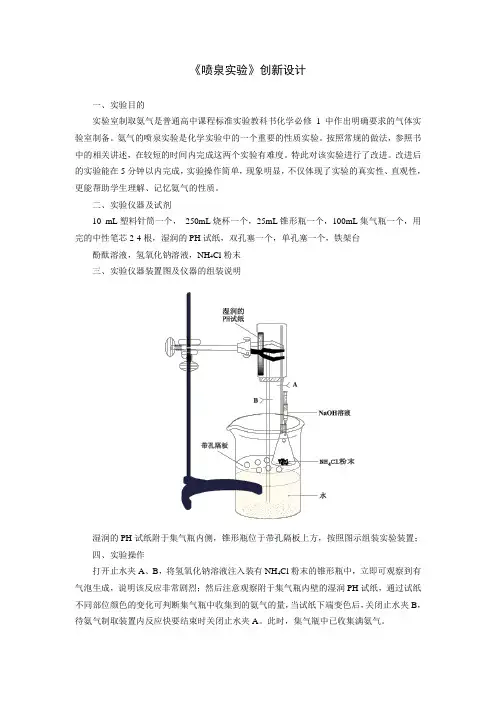

《喷泉实验》创新设计一、实验目的实验室制取氨气是普通高中课程标准实验教科书化学必修1中作出明确要求的气体实验室制备。

氨气的喷泉实验是化学实验中的一个重要的性质实验。

按照常规的做法,参照书中的相关讲述,在较短的时间内完成这两个实验有难度。

特此对该实验进行了改进。

改进后的实验能在5分钟以内完成,实验操作简单,现象明显,不仅体现了实验的真实性、直观性,更能帮助学生理解、记忆氨气的性质。

二、实验仪器及试剂10 mL塑料针筒一个,250mL烧杯一个,25mL锥形瓶一个,100mL集气瓶一个,用完的中性笔芯2-4根,湿润的PH试纸,双孔塞一个,单孔塞一个,铁架台酚酞溶液,氢氧化钠溶液,NH4Cl粉末三、实验仪器装置图及仪器的组装说明湿润的PH试纸附于集气瓶内侧,锥形瓶位于带孔隔板上方,按照图示组装实验装置;四、实验操作打开止水夹A、B,将氢氧化钠溶液注入装有NH4Cl粉末的锥形瓶中,立即可观察到有气泡生成,说明该反应非常剧烈;然后注意观察附于集气瓶内壁的湿润PH试纸,通过试纸不同部位颜色的变化可判断集气瓶中收集到的氨气的量,当试纸下端变色后,关闭止水夹B,待氨气制取装置内反应快要结束时关闭止水夹A。

此时,集气瓶中已收集满氨气。

向烧杯内滴入几滴酚酞。

取下止水夹B,通过挤压止水夹B处的橡胶软管,使集气瓶内的氨气与烧杯内的水接触,从而使集气瓶内和外界形成压力差,便能观察到集气瓶中有红色的喷泉产生。

五、改进的意义首先,这套装置能在较短时间内做完氨气的制取实验和喷泉实验,为老师上课赢得了更多的时间;其次,实验装置所需仪器都为常规仪器,实验操作简单,有利于组织学生开展分组实验;再次,实验中用用完的中性笔芯代替玻璃试管,实现了废物再利用,用针筒滴加代替玻璃漏斗可有效阻止氢氧化钠溶液对玻璃仪器的腐蚀;最后,该装置利用氨气密度比空气小、溶于水显碱性的性质,在集气瓶内附上湿润的PH试纸,能直观的判断集气瓶中收集到的氨气的量。

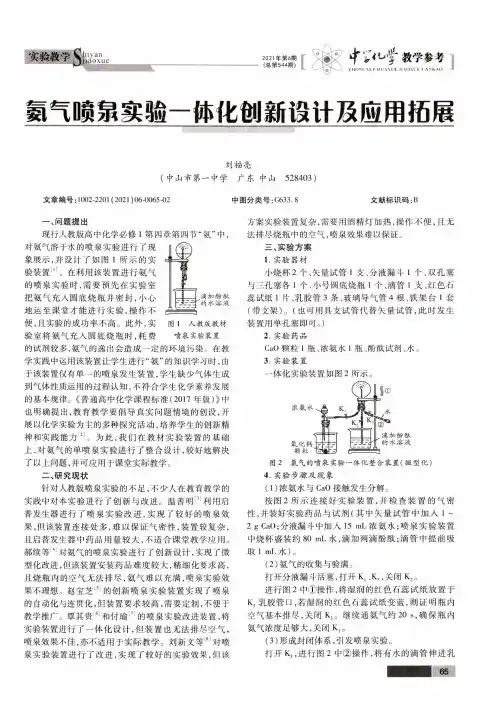

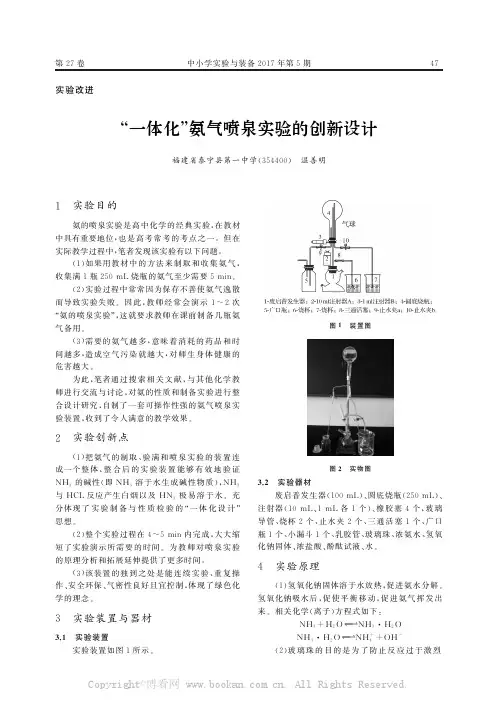

2020年第10期教育与装备研究实验教学氨的喷泉实验创新设计谭文生㊀袁彦杰摘㊀要:从高效㊁简便㊁节约㊁环保等目的出发,设计制作了将制气㊁集气㊁喷泉集于一体氨喷泉实验演示装置,可在不拆卸装置的前提下,连续实施喷泉实验,解决了教师课前制备氨气所带来的不方便及因氨气易泄露造成课堂演示不成功的烦恼㊂关键词:氨气;喷泉;实验装置;创新设计谭文生,四川省攀枝花市第三高级中学校,高级实验师;袁彦杰,四川省攀枝花市第三高级中学校,一级教师㊂㊀㊀一㊁实验目的美丽的喷泉是深受高中学生青睐和欢迎的实验㊂该实验的原理是利用氨气是一种极易溶于水的气体,在事先集满了氨气的烧瓶中用滴管挤入少量水后,氨气溶解于挤入的水中,致使烧瓶中的压强骤然减小,在外界大气压的作用下,烧杯中的水(滴有酚酞溶液)被压入烧瓶内,从而形成了美丽的红色喷泉㊂按课本装置进行实验需要实验员事先在烧瓶中收集氨气,然后由教师带进课堂演示㊂此流程存在的问题主要有:为了保证收集足够满的氨气,往往要加大药品用量,造成药品和氨气浪费多;提前收集的氨气用于课堂正式演示时,因泄漏原因导致实验现象不明显;当教师在多个班级授课时,因担心失败为慎重起见往往会准备多套装置,费时费力;事先收集的氨气学生也不明氨气的制备过程,实验欠缺完整㊂为克服以上缺陷,笔者从高效㊁简便㊁节约㊁环保等目的出发,设计制作了将制气㊁集气㊁喷泉集于一体氨喷泉实验演示装置㊂㊀㊀二㊁实验用品抽滤瓶㊁125mL 分液漏斗㊁粗玻璃管㊁导管㊁带活塞的导管㊁橡皮塞㊁滴管㊁乳胶管㊁镊子㊁洗耳球㊁酚酞溶液㊁浓氨水㊁氢氧化钠固体㊁蒸馏水等㊂㊀㊀三㊁实验装置图(见图1)图1㊀新设计的实验装置本装置利用分液漏斗的结构特点,通过橡胶塞和导管,以分液漏斗为中心,上连粗玻璃54实验教学教育与装备研究2020年第10期管,下连抽滤瓶㊂安装时需注意各导管伸出橡胶塞的长度要合适,其中位于分液漏斗中的导管B只要略伸出橡胶塞约1mm即可㊂伸入粗玻璃管内的滴管和分液漏斗的出液管要相互错开㊂㊀㊀四㊁实验操作①装置准备㊂在抽滤瓶中装入适量蒸馏水,并滴入几滴酚酞试液;在玻璃管内加入4~ 5g氢氧化钠固体,胶头滴管吸满一滴管浓氨水,按图1所示塞紧橡胶塞连接好仪器并检查装置的气密性完好㊂②制气和集气㊂打开活塞1和活塞2,用手挤压滴管胶头的滴管向粗玻璃管中加入适量的浓氨水㊂这时可以看到浓氨水和氢氧化钠固体接触后立即有气泡放出(产生氨气)㊂氨气通过分液漏斗的出液管进入分液漏斗中,并利用向下排空集气法收集于分液漏斗中,分液漏斗中空气由导管B排出(管口出现气泡)㊂待抽滤瓶溶液表面开始变红,说明分液漏斗中的空气已排完,关闭活塞2㊂③喷泉实验㊂关闭活塞2,用洗耳球经抽滤瓶支管口鼓入适量空气,使抽滤瓶中的溶液经导管A喷入分液漏斗中,从而使分液漏斗内压骤减(原因是有部分氨气溶于喷入的水中)㊂立即取下洗耳球,则抽滤瓶与外界空气相通,溶液在外界大气压的作用下由导管A连续喷出,在分液漏斗内形成红色的喷泉㊂④重复演示㊂待喷泉实验结束后,取下胶头滴管,打开活塞1和活塞2,分液漏斗内的溶液又回流至抽滤瓶㊂重复以上操作,不需干燥分液漏斗,又可再次进行喷泉演示㊂㊀㊀五㊁实验设计的优点①实验集成度高㊂本实验充分利用分液漏斗的结构特点通过上下两端连接相关仪器组装成装置,将氨的制气㊁集气㊁喷泉集于一体完成,达到了实验的完整性,可以使学生整体学习氨气的制备和性质,更加有利于加强学生对实验原理的理解和创新意识的培养㊂②实验操作简便㊂利用本装置做喷泉实验,不需要铁架台等夹持装置,不需要课前收集氨气,也不让担心气体会泄漏㊂课堂正式演示时,只需通过打开或关闭活塞,即可实现各步操作的自动化(自动验满㊁自动喷发),1~2min左右即可完成一次喷泉实验㊂实验一气呵成,既简化了实验操作,也大大节约了实验时间㊂③实验效果好㊂一滴管(1mL~2mL)浓氨水和氢氧化钠固体反应产生的氨足够充满125mL的分液漏斗瓶,喷发效果相当明显,可使分液漏斗内的水接近满瓶,实验成功率高㊂④绿色环保㊂整个实验处于全封闭状态,当分液漏斗内充满氨气后,多余的氨气可被抽滤瓶内的水吸收,可有效避免氨气外泄到空气中污染环境,体现了绿色化学的理念,有利于加强学生环保意识的培养㊂⑤多班共享㊂演示器一经组装好后,可在不拆卸装置的前提下,再次实施集气和实现喷泉实验㊂这样一套装置可以多次重复用于各班教学,省时省力省药品㊂参考文献:[1]宋心琦主编.普通高中课程标准实验教科书化学必修1[M].北京:人民教育出版社,2007:97.64。

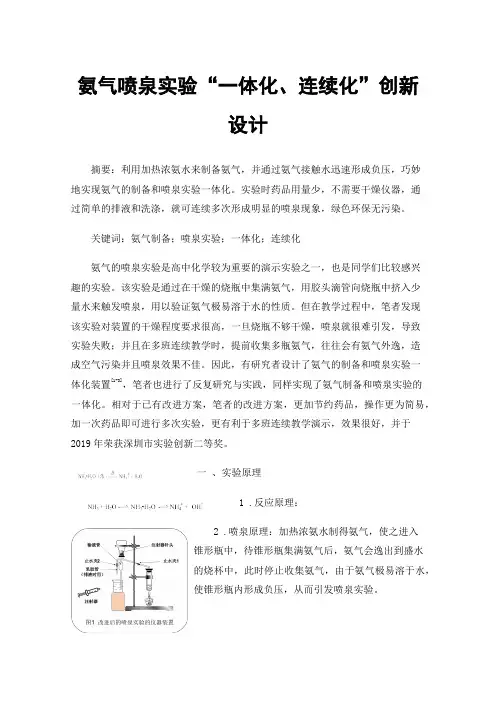

氨气喷泉实验“一体化、连续化”创新设计摘要:利用加热浓氨水来制备氨气,并通过氨气接触水迅速形成负压,巧妙地实现氨气的制备和喷泉实验一体化。

实验时药品用量少,不需要干燥仪器,通过简单的排液和洗涤,就可连续多次形成明显的喷泉现象,绿色环保无污染。

关键词:氨气制备;喷泉实验;一体化;连续化氨气的喷泉实验是高中化学较为重要的演示实验之一,也是同学们比较感兴趣的实验。

该实验是通过在干燥的烧瓶中集满氨气,用胶头滴管向烧瓶中挤入少量水来触发喷泉,用以验证氨气极易溶于水的性质。

但在教学过程中,笔者发现该实验对装置的干燥程度要求很高,一旦烧瓶不够干燥,喷泉就很难引发,导致实验失败;并且在多班连续教学时,提前收集多瓶氨气,往往会有氨气外逸,造成空气污染并且喷泉效果不佳。

因此,有研究者设计了氨气的制备和喷泉实验一体化装置[1-3],笔者也进行了反复研究与实践,同样实现了氨气制备和喷泉实验的一体化。

相对于已有改进方案,笔者的改进方案,更加节约药品,操作更为简易,加一次药品即可进行多次实验,更有利于多班连续教学演示,效果很好,并于2019年荣获深圳市实验创新二等奖。

一、实验原理1 .反应原理:2 .喷泉原理:加热浓氨水制得氨气,使之进入锥形瓶中,待锥形瓶集满氨气后,氨气会逸出到盛水的烧杯中,此时停止收集氨气,由于氨气极易溶于水,使锥形瓶内形成负压,从而引发喷泉实验。

二、实验仪器和药品1.实验仪器:(见图1)2.实验药品:浓氨水、酚酞溶液、蒸馏水。

三、实验过程1.实验准备:①利用乳胶管和输液管瓶塞穿刺器部位自制导液管,利用注射器针头和乳胶管、导气管自制氨气进气管;②按图连接好装置。

2.微热法检查装置气密性:关闭止水夹2,打开止水夹1,微热试管,可观察到烧杯中有气泡产生,停止加热,一段时间后,输液管中液柱上升,最终液面稳定,说明气密性良好。

3.装药品:向试管中倒入大约5mL浓氨水,烧杯中盛2/3体积的蒸馏水,滴加4滴酚酞溶液。

第1篇一、实验目的1. 理解喷泉实验的原理,掌握喷泉实验的操作步骤。

2. 通过实验观察氨气溶解于水时产生的喷泉现象,加深对化学知识的理解。

3. 培养实验操作技能,提高实验观察和分析能力。

二、实验原理喷泉实验是一种利用气体溶解于液体产生压强差,从而使液体通过管道喷出的实验。

本实验以浓氨水为实验材料,通过加热浓氨水,使其蒸发产生氨气,氨气极易溶解于水,导致烧瓶内压强降低,从而产生喷泉现象。

实验原理如下:1. 氨气在水中溶解度较大,1体积水可以溶解约700体积的氨气。

2. 加热浓氨水,氨气蒸发,导致烧瓶内气体体积减小,压强降低。

3. 外界大气压将水压入烧瓶,形成喷泉现象。

三、实验器材1. 圆底烧瓶(100mL)2. 带玻璃管的橡皮塞3. 橡皮管4. 酒精灯5. 浓氨水6. 大烧杯7. 烧杯夹8. 铁架台四、实验步骤1. 向圆底烧瓶中加入少量浓氨水。

2. 用酒精灯加热烧瓶,使浓氨水蒸发。

3. 烧瓶内充满氨气后,立即用带玻璃管的橡皮塞塞紧烧瓶。

4. 将玻璃管插入大烧杯中,确保玻璃管下端插入水面以下。

5. 挤压橡皮管,使水进入烧瓶,观察喷泉现象。

五、实验现象在实验过程中,随着浓氨水的加热,氨气逐渐蒸发,烧瓶内气体体积减小,压强降低。

当烧瓶内压强低于外界大气压时,外界大气压将水压入烧瓶,形成喷泉现象。

喷泉过程中,水柱高度逐渐升高,直至烧瓶内液体充满。

六、实验结果与分析1. 实验结果显示,浓氨水在加热过程中蒸发产生氨气,氨气极易溶解于水,导致烧瓶内压强降低,从而产生喷泉现象。

2. 实验过程中,喷泉高度受多种因素影响,如浓氨水的浓度、烧瓶内气体体积、外界大气压等。

3. 通过本实验,加深了对氨气溶解于水产生压强差,从而产生喷泉现象的理解。

七、实验总结1. 本实验成功实现了喷泉现象,验证了氨气溶解于水产生压强差的原理。

2. 实验过程中,应注意安全操作,避免烫伤和氨气中毒。

3. 本实验操作简单,现象明显,适合作为化学教学实验。

喷泉实验策划书范文3篇篇一《喷泉实验策划书范文》一、实验主题“神奇的喷泉”二、实验目的通过进行喷泉实验,让学生直观地感受气体压强变化对实验现象的影响,加深对相关化学知识的理解,同时培养学生的观察能力和科学探究精神。

三、实验原理氨气等气体极易溶于水,当圆底烧瓶内充满氨气后,用带有尖嘴导管的橡皮塞塞紧瓶口,倒置烧瓶,使尖嘴导管插入盛有水的烧杯中。

打开止水夹,氨气迅速溶于水,导致烧瓶内压强急剧减小,大气压将水压入烧瓶,形成美丽的喷泉。

四、实验用品1. 仪器:圆底烧瓶、带尖嘴导管的橡皮塞、铁架台、止水夹、烧杯。

2. 药品:氨气(或氯化氢气体等)、水。

五、实验步骤1. 检查实验装置的气密性,确保装置不漏气。

2. 在圆底烧瓶中收集满氨气(或其他合适气体)。

3. 将带有尖嘴导管的橡皮塞塞紧烧瓶瓶口,倒置烧瓶,使尖嘴导管插入盛有水的烧杯中。

4. 用铁架台固定好烧瓶。

5. 打开止水夹,观察实验现象。

六、注意事项2. 收集气体时要确保纯度,以免影响实验效果。

3. 操作过程中要注意安全,避免气体泄漏。

七、实验拓展1. 可尝试使用不同的气体进行实验,观察喷泉的效果。

2. 引导学生思考如何通过改变实验条件来控制喷泉的高度和持续时间。

1. 组织学生讨论实验现象和原理,加深对知识的理解。

篇二《喷泉实验策划书范文》一、实验目的通过进行喷泉实验,直观地展示气体溶解性与压强变化之间的关系,增强对相关化学知识的理解和兴趣。

二、实验原理氨气等极易溶于水的气体在圆底烧瓶中,当滴管中的水挤入烧瓶后,氨气迅速溶解,使烧瓶内压强急剧减小,外界大气压将水压入烧瓶,形成美丽的喷泉。

三、实验用品1. 仪器:圆底烧瓶、带尖嘴的玻璃管、胶头滴管、铁架台、止水夹。

2. 药品:氨气(或氯化氢气体)、水、酚酞试液(可选)。

四、实验步骤1. 按图组装好实验装置,检查装置的气密性。

2. 在圆底烧瓶中收集满氨气(或氯化氢气体)。

3. 关闭止水夹,向烧瓶内滴入几滴酚酞试液(若需要观察颜色变化)。

氨气性质的探究——喷泉实验教学设计

实验目的:

1. 探究氨气的气味、溶解度、性质等基本特征;

2. 了解氨气的喷泉实验及其原理;

3. 探究喷泉实验中的化学反应过程,并观察反应产物的性质和变化。

实验材料:

硫酸铵、氢氧化钠、活性炭、滤纸、量筒、试管、喷枪、保护手套、护目镜。

实验步骤:

1.将1.5g的硫酸铵加入试管中,并加入少量的水;

2.加入同体积的氢氧化钠固体,用喷枪喷入氨气,观察反应产物;

3.在反应管的尾部点入几粒活性炭,观察产生的变化。

实验原理:

硫酸铵与氢氧化钠反应,生成氨气。

活性炭能吸附氨气,减轻氨气的刺激性和毒性。

实验结果:

1.硫酸铵和氢氧化钠反应生成的氨气具有强烈的臭味和腐蚀性,且有一定的溶解度;

2.在喷泉实验中,氨气与空气中的水分生成氨水,形成气泡并上升,最终喷出试管口,效果类似于喷泉;

3.加入活性炭后,氨气味道减轻、毒性减弱。

实验分析:

1.氨气的臭味和腐蚀性是其易反应性和化学性质的表现,需注意安全措施;

2.喷泉实验直观、生动,加深了学生对氨气的认识和理解;

3.活性炭对氨气的吸附作用揭示了其适用于减轻空气污染的方法和原理。

本次实验通过喷泉实验的形式,巧妙地将氨气的基本特征进行了系统、生动、直观的

展示,加深了学生对化学反应和气体性质的认识和理解,同时也提醒学生在实验中注意安

全。

认真分析本次实验所得结果,有助于深入了解氨气的性质和应用,并探讨相关应用所面临的问题及其解决方案。

第1篇一、实验目的1. 通过虚拟实验,了解氨气喷泉实验的原理和操作步骤。

2. 掌握氨气喷泉实验的关键因素及其对实验结果的影响。

3. 增强对氨气性质的认识,提高化学实验操作技能。

二、实验原理氨气(NH3)极易溶于水,当氨气与水接触时,氨气会迅速溶解于水中,导致烧瓶内压强迅速降低。

此时,外界大气压会将烧杯中的水压入烧瓶,形成喷泉现象。

实验过程中,氨气喷泉的形成与氨气的溶解度、实验装置的气密性等因素密切相关。

三、实验材料与仪器1. 虚拟实验软件:氨气喷泉实验虚拟平台2. 实验装置:烧瓶、滴管、烧杯、玻璃管、橡皮塞等四、实验步骤1. 打开虚拟实验软件,熟悉实验界面和操作方法。

2. 按照实验要求,设置实验参数,如氨气的初始浓度、烧瓶体积等。

3. 将烧瓶、滴管、烧杯、玻璃管、橡皮塞等实验装置连接好,确保装置气密性良好。

4. 将烧瓶倒置在烧杯中,通过滴管向烧瓶中加入适量的氨气。

5. 观察氨气喷泉的形成过程,记录喷泉现象及持续时间。

6. 分析实验结果,探讨影响氨气喷泉实验的关键因素。

五、实验结果与分析1. 实验结果显示,当氨气与水接触时,喷泉现象明显,喷泉持续时间较长。

2. 实验过程中,发现以下因素对氨气喷泉实验结果有显著影响:- 氨气的初始浓度:氨气浓度越高,喷泉现象越明显,持续时间越长。

- 烧瓶体积:烧瓶体积越小,喷泉现象越明显,持续时间越长。

- 实验装置的气密性:装置气密性越好,喷泉现象越明显,持续时间越长。

- 实验环境温度:温度越高,氨气溶解度越小,喷泉现象越明显,持续时间越长。

六、实验讨论1. 氨气喷泉实验是一种直观、有趣的化学实验,能够帮助学生更好地理解氨气的性质。

2. 通过虚拟实验,可以降低实验操作难度,提高实验安全性。

3. 在实际实验过程中,应注意以下事项:- 确保实验装置气密性良好,避免实验过程中发生泄漏。

- 控制氨气浓度,避免实验过程中氨气过量释放,影响实验效果。

- 注意实验安全,避免氨气中毒。

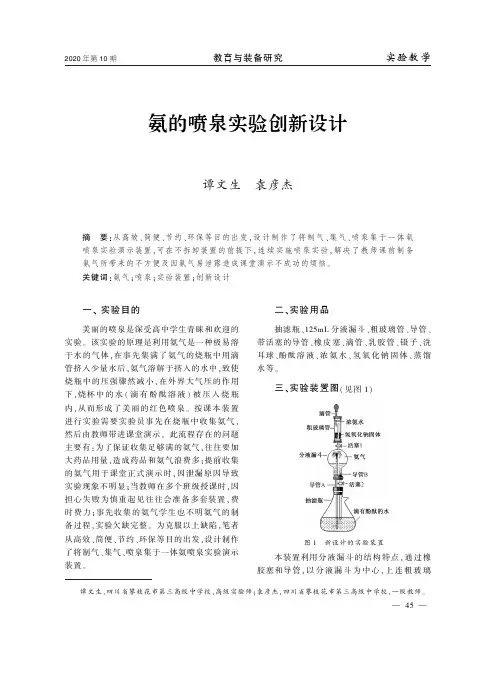

氨的喷泉实验创新设计“氨的喷泉实验”是一个有力证明氨气在常温下极易溶于水且兼有证明其水溶液显碱性的精彩实验。

它新奇、有趣。

每当出现美丽的喷泉现象时,学生总是好奇、惊羡,它极大地调动了学生的学习兴趣,从而唤起探求新知识的欲望。

采用现行新课标版所述的方法进行实验,在实际操作中存在几点不足:①做“喷泉实验”的操作步骤繁琐。

因做喷泉实验时,需要事先收集好若干瓶氨气待用(重点学校班额多,通常要制取20多瓶);而且每做一次喷泉实验都要更换盛满氨气的圆底烧瓶,需重新组装实验装置再做。

②喷泉实验效果有时不理想。

由于氨气易扩散,预先收集好的氨气会泄漏,到使用时导致喷泉效果不好甚至实验失败;由于经典实验方法对氨气和收集氨气的装置的干燥程度要求高,稍有水分就易导致实验失败。

③经典“喷泉实验”方案会有氨气泄漏,造成环境污染,方法与环保相悖。

由于收集氨气时,部分氨气会逸出而污染环境;当氨气集满,转换装置时也易溢漏而造成污染。

基于上述3点不足,笔者在教学实践中尝试性地探索改进方案,终于寻找到一种实验现象明显、重复性好且可以有效防止污染的氨喷泉实验新方法。

现表述如下,供同仁们参考。

1实验装置图2实验用品烧杯2个(500 mL与250 mL各1个)、圆底烧瓶(250 mL)、锥形瓶、尖嘴玻璃管、短玻璃导管、分液漏斗、橡胶管、双孔橡皮塞(2个)、止水夹(4个)、注射器(10 mL);浓氨水、氢氧化钠固体、酚酞溶液、水。

3实验操作与现象(1)按照图示安装实验装置:先安装除注射器之外的其他仪器,然后将注射器注满水,用手把针头慢慢地嵌入烧瓶下端的橡胶塞中,使针头微露出橡皮塞。

关闭止水夹①、②、③,打开止水夹④,双手握紧烧瓶,观察小烧杯中的水是否有气泡产生,从而检验装置的气密性。

(2)锥形瓶内放入适量固体氢氧化钠,在分液漏斗内装入浓氨水,大烧杯内装入2/3容积的水,滴入酚酞,小烧杯内加入约10 mL左右的水,并滴加酚酞。

(3)打开止水夹①,再打开分液漏斗的阀门,使分液漏斗内浓氨水适量流入锥形瓶(约1 mL),当看到小烧杯内酚酞变红,说明氨气已收集满,当锥形瓶内反应基本结束时,关闭止水夹①、④。

氨气的喷泉实验教学设计氨气的喷泉实验教学设计1一、教学设计(思想及创意)氨的性质:通过一则新闻和演示氨溶于水的“喷泉实验”,激发学生的兴趣,探究氨的物理性质以及产生喷泉的“动力”是烧瓶内外有一定的压强,培养学生自主学习和探究学习能力,使知识得到巩固和升华。

再结合问题,“空中生烟”实验,引发学生思考、讨论和交流,引导学生归纳氨的性质,培养学生分析问题、合作学习、整理归纳知识的能力。

二、教学内容分析1、教学内容:本节课是人教版化学必修1第四章第四节第1课时的教学内容,主要围绕氨气的性质展开教学,师生共同探究氨气的物理性质、氨水的的组成、氨气与酸的反应、氨气的还原性以及氨气的用途。

2、教学地位:本节内容不仅是本章的一个重点,也是整个高中化学的重点之一,同时它又是水溶液呈碱性的惟一气体,而且是大家非常熟悉的物质,也是一种重要的基本化工产品,它在工业上具有十分广泛的用途。

掌握氨的性质,可以更好地认识它有着工农业生产和国防上的重要用途,为学生将来参加工农业生产和解决实际问题创造条件。

另外,氨是氮族元素重要的化合物,是化肥工业制铵盐和硝酸的基础。

氨的学习还对后面的铵盐、硝酸、合成氨的学习起铺垫作用。

因此,必须使学生切实学好本节内容。

3、教学目标:【知识与技能】①了解氨的物理性质和用途。

通过氨溶于水的喷泉实验使学生加深对氨的性质的'理解,理解喷泉产生的“动力”,培养学生运用知识解决新情境下的新问题的能力;②掌握氨、氨水的主要化学性质。

通过引导学生观察、分析实验的现象,培养学生的观察能力和分析推理能力。

【过程与方法】①学习以实验为基础的实验探究方法。

如通过对氨的“喷泉实验”和“空中生烟实验”的全面观察与分析,引导学生运用已学过知识对实验现象进行分析、推理,得出新知识,让学生体验在化学学习和研究中的重要作用;②通过对液氨和氨水的性质对比、讨论,使学生了解对比这一重要科学方法在科学学习过程中的应用。

③通过对实验现象的推理分析,培养学生一切从实际出发,由表及里,以严密的逻辑推理得出结论的思维方法;④利用实验引导学生初步形成问题意识,培养学生积极思考、参与讨论和交流的良好习惯。

氨的喷泉实验创新设计

“氨的喷泉实验”是一个有力证明氨气在常温下极易溶于水且兼有证明其水溶液显碱性的精彩实验。

它新奇、有趣。

每当出现美丽的喷泉现象时,学生总是好奇、惊羡,它极大地调动了学生的学习兴趣,从而唤起探求新知识的欲望。

采用现行新课标版所述的方法进行实验,在实际操作中存在几点不足:①做“喷泉实验”的操作步骤繁琐。

因做喷泉实验时,需要事先收集好若干瓶氨气待用(重点学校班额多,通常要制取20多瓶);而且每做一次喷泉实验都要更换盛满氨气的圆底烧瓶,需重新组装实验装置再做。

②喷泉实验效果有时不理想。

由于氨气易扩散,预先收集好的氨气会泄漏,到使用时导致喷泉效果不好甚至实验失败;由于经典实验方法对氨气和收集氨气的装置的干燥程度要求高,稍有水分就易导致实验失败。

③经典“喷泉实验”方案会有氨气泄漏,造成环境污染,方法与环保相悖。

由于收集氨气时,部分氨气会逸出而污染环境;当氨气集满,转换装置时也易溢漏而造成污染。

基于上述3点不足,笔者在教学实践中尝试性地探索改进方案,终于寻找到一种实验现象明显、重复性好且可以有效防止污染的氨喷泉实验新方法。

现表述如下,供同仁们参考。

1实验装置图

2实验用品

烧杯2个(500 mL与250 mL各1个)、圆底烧瓶(250 mL)、锥形瓶、尖嘴玻璃管、短玻璃导管、分液漏斗、橡胶管、双孔橡皮塞(2个)、止水夹(4个)、注射器(10 mL);浓氨水、氢氧化钠固体、酚酞溶液、水。

3实验操作与现象

(1)按照图示安装实验装置:先安装除注射器之外的其他仪器,然后将注射器注满水,用手把针头慢慢地嵌入烧瓶下端的橡胶塞中,使针头微露出橡皮塞。

关闭止水夹①、②、③,打开止水夹④,双手握紧烧瓶,观察小烧杯中的水是否有气泡产生,从而检验装置的气密性。

(2)锥形瓶内放入适量固体氢氧化钠,在分液漏斗内装入浓氨水,大烧杯内装入2/3容积的水,滴入酚酞,小烧杯内加入约10 mL左右的水,并滴加酚酞。

(3)打开止水夹①,再打开分液漏斗的阀门,使分液漏斗内浓氨水适量流入锥形瓶(约1 mL),当看到小烧杯内酚酞变红,说明氨气已收集满,当锥形瓶内反应基本结束时,关闭止水夹①、④。

(4)压注射器的活塞,使少量水进入烧瓶,然后打开止水夹③,即可产生美丽的红色喷泉。

(5)实验完毕,关闭止水夹③,打开止水夹②、④,烧瓶中的红色喷泉流入小烧杯中。

(6)向大烧杯里补充清水,小烧杯中的废液倒掉后也换上清水,并滴加酚酞,重复(2)、(3)、(4)操作,即可重现红色喷泉。

(重现喷泉说明:再做喷泉实验时,虽然烧瓶中仍有上次实验时残留的少许液体,导致烧瓶不干燥,但并不影响下次的喷泉实验效果。

因为当向烧瓶中再次通入氨气再现喷泉实验时,由于少许氨气会溶于残留液体使之变成饱和溶液后不会再溶氨气,因此烧瓶内仍会充满氨气,喷泉效果仍然完美无暇。

)

4实验优点

(1)把气体的制取、收集与喷泉实验的装置连成一个整体,无需事先收集氨气,操作简单、易于进行,实验成功率高;并有助于学生了解喷泉产生的原理。

(2)该实验装置有机地集氨气的制取、收集、喷泉实验、尾气处理于一体,既体现了操作的和谐性,又减少了环境污染(铵盐和碱石灰加热制氨气气味很大)。

(3)利用浓氨水和NaOH固体制取氨气,不要加热,操作简单,反应速率快,产生氨气多,喷泉实验极易成功。

(4)可节约时间和药品,整个实验可在1 min内完成。

(5)利用注射器代替胶头滴管可有效控制进水量,便于操作,喷泉实验易于成功。

5注意事项

(1)实验前必须检查装置气密性,在可能漏气的地方涂抹凡士林。

(2)制取氨气时,使分液漏斗内浓氨水适量流入锥形瓶(约1 mL),不易过多,以防浪费药品。