第五章_高等教育结构

- 格式:docx

- 大小:13.09 KB

- 文档页数:1

高等教育学一、概念题第一章高等教育的本质与功能1高等教育:在完全的中等教育基础上进行的专业教育,是培养各类高级专门人才的社会活动。

2高等教育本质:最一般、最普遍、最基本的属性是:具有教育一般的本质属性:培养完成完全中等教育后的人,使他们成为具有高深知识的专门化人才的社会活动。

它的本质是由高等教育的特殊矛盾构成的。

这种特殊矛盾是高级专门人才的培养要求与完成全中等教育的人的实际状况之间的矛盾。

3高等教育民主化:教育上的民主化进程势必会进一步推动民主政治的发展。

高等教育的平等在现代化国家的政治中已被赋予特别重要的政治意义,它本身就包括了社会政治民主的成分。

4人力资本理论:20世纪60年代以来,以人力资本理论学派为典型代表,许多学者就教育与经济增长之间的关系展开了大量的研究,虽然所关注的相关因素和所利用的计算模型有所初入,结果不尽相同,但是结论却基本一致,如:斯特鲁米林的研究,舒尔茨的研究,丹尼森的研究。

5中世纪大学:人才培养职能肇始于古代,发展和完善于欧洲中世纪大学,与近代大学有密切的“血缘”关系。

6柏林大学:科学研究职能产生的背景是1810年柏林大学的创办,这种做法被德国其他的大学所效仿,由此德国大学突破了传统大学模式,科学研究逐步成为大学职能的重要组成部分。

7《莫里尔法案》:社会服务职能产生的背景是1862年美国《莫里尔法案》的颁布,引发美国赠地学院运动,以康乃尔大学、威斯康星大学为代表的部分赠地学院开创了大学直接为社会服务的办学思想。

8威斯康星思想:明确的把服务社会作为大学的重要职能,提出大学的基本任务是:第一,把学生培养成有知识、能工作的公民。

第二,进行科学研究,发展创造新文化、新知识。

第三,传播知识给广大民众。

大学为社会服务的基本途径包括:第一,传播知识、推广技术、提供信息。

第二,专家服务。

第二章高等教育的目的1教育方针:是国家在一定历史时期,根据社会政治、经济发展的需要和基本国情,通过一定的立法程序,为教育事业确立总的工作方向和奋斗目标,是教育政策的总概括。

高等教育学考点整理第一章高等教学的本质与功能1.高等教育学:是在完全的中等教育的基础上进行的专业教育,是培养各类高级专门人才的社会活动。

2.近现代高等教育的开端:欧洲的中世纪大学3.中世纪大学主要围绕什么来组织教学活动——文、法、医、神4.七艺:修辞、算数、几何、文法、逻辑、音乐、拉丁文5.层次多样:美国:研究型大学、一般性大学、文理学院、社区学院等6.形势复杂:非传统大学:函授大学、开放大学、业余大学、成人大学、广播电视大学、空中大学等7.中后等教育、第三级教育来形容非正规大学8.教育的本质:1. 是一种社会现象2. 教育不仅同经济基础、上层建筑有着密切联系,而且同生产力、生产关系也有着密切的联系。

3. 由于教育是培养人的活动,其目的之一是使受教育者能更好地适应和促进社会发展的需要,因而不同时期社会生活的各个方面都会向教育提出不同的时代要求,教育应该有选择的满足这些方面的需要。

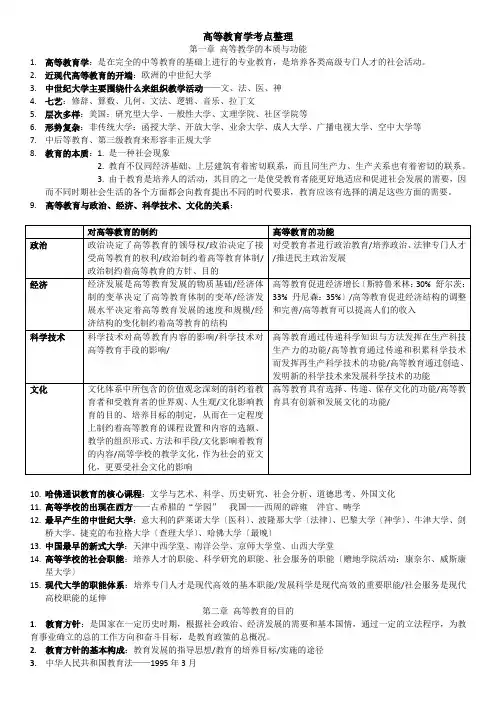

9. 高等教育与政治、经济、科学技术、文化的关系:10.哈佛通识教育的核心课程:文学与艺术、科学、历史研究、社会分析、道德思考、外国文化11.高等学校的出现在西方——古希腊的“学园”我国——西周的辟雍泮官、畴学12.最早产生的中世纪大学:意大利的萨莱诺大学〔医科〕、波隆那大学〔法律〕、巴黎大学〔神学〕、牛津大学、剑桥大学、捷克的布拉格大学〔查理大学〕、哈佛大学〔最晚〕13.中国最早的新式大学:天津中西学堂、南洋公学、京师大学堂、山西大学堂14.高等学校的社会职能:培养人才的职能、科学研究的职能、社会服务的职能〔赠地学院活动:康奈尔、威斯康星大学〕15.现代大学的职能体系:培养专门人才是现代高效的基本职能/发展科学是现代高效的重要职能/社会服务是现代高校职能的延伸第二章高等教育的目的1.教育方针:是国家在一定历史时期,根据社会政治、经济发展的需要和基本国情,通过一定的立法程序,为教育事业确立的总的工作方向和奋斗目标,是教育政策的总概况。

《教育学考试大纲》第一章高等教育的本质一、单选1.人们普遍把(欧洲中世纪大学)作为近现代高等教育的开端。

2.“七艺”指文法、修辞、逻辑、算术、几何、天文、音乐。

中国六艺礼乐射御书树3.由于(自然科学诸学科逐渐从哲学中分化出来),部分科学知识进入了大学教学。

4.高等教育的形式复杂化。

国际上出现了中等后教育和第三极教育等新的高等教育概念。

5.从高等教育的性质看,高等教育是一种专业教育,是依据专业分工培养高级人才的活动。

6.高等教育既可以是学术性专业教育,也可以是职业性专业教育。

7.高等教育的领导权由谁来掌握取决于(政权的性质)。

8.(一个国家的政体)与高等教育间有着密切的关系。

9.(民主问题)始终是教育与政治间关系的核心。

10.在现代经济社会,高等教育与社会经济间联系密切,(经济结构)已经成为确立高等教育结构和结构内部调整的基本依据。

11.美国经济学家舒尔茨提出人力资本理论的观点,4%的投入,33%的经济增长贡献。

12.(文化传统)影响着高等教育特色的形成。

13.中世纪大学的办学目的与方向决定了其智能基本上是(培养专门人才)。

14.(发展科学智能)产生的背景是1810年洪堡柏林大学的创办。

15.威斯康星大(校长范海思)是一所在美国高等教育史上占有重要地位的赠地学院。

威斯康星思想服务社会16.培养专门人才是现代高校的基本职能(18世纪)。

发展科学是现代高校的重要职能(19世纪初德国大学)。

社会服务是现代高校职能的延伸(19世纪末美国大学)。

二、多选1.高等教育出现了多样化,如美国形成了研究性大学、一般性大学、文理学院、社区学院。

2.高等学校的社会职能包括:培养专门人才、科研发展科学、直接为社会提供服务。

3.柏林大学创办的基本原则:大学自治与学术自由、教学与科研相统一的原则。

4.直接为社会服务包括:教学服务、科技服务、信息服务、设备开放服务。

三、判断1. 经济体制的变革决定了高等教育体制的变革。

2.阿什比提出,人类教育史上发生过四次教育革命:第一次将教育的责任由家庭转移到专门的机构;第二次将书写文字作为教育工具;第三次印刷术的发明使教科书成为教学基本依据;第四次是光、电、磁等科技广泛应用于教育领域,尤其是电子计算机等。

高等教育学知识点总结第一章高等教育学的本质与功能1、定义:高等教育是在完全的中等教育基础上进行的专业教育,是培养各类高级专门人才的社会活动。

2、人们普遍把欧洲中世纪大学作为现代高等教育的开端。

3、中世纪大学主要围绕文、法、医、神四科来组织教育和教学,在四科中,文科是基础,学习拉丁文和文法、修辞、逻辑、算术、几何、天文、音乐等七艺;法、神、医是高级学科。

4、英才教育毛入学率<15%大众化教育15%-50%普及化教育>50%5、在美国把中等后的所有教育都称为高等教育。

6、《中华人民共和国高等教育法》对高等教育的概念为:本法所称高等教育,是指完成高等中级教育基础上实施的教育。

7、从高等教育的性质上看,高等教育是一种专业教育,是依据专业分工培养高级人才的活动。

10、20世纪80年代,哈佛通识教育的核心课程包括六大类,文学与艺术、科学、历史研究、社会分析、道德思考、外国文化,意在培养出有教养的美国人。

11、我国古代的“学而优则仕”传统与官学的设立便是把教育视为一种政治工具的具体表现。

12、高等教育的经济功能?P1113、舒尔茨的人力资本理论P1414、高等教育与科学技术的关系?P1215、人才培养职能肇始于古代,发展和完善于欧洲中世纪大学,也是现代高等学校最基本的职能。

16、高等教育的出现可以追溯到古希腊的“学园”;在我国,高等教育可以追溯到西周时期;春秋战国时期,的“稷下学宫”;始于唐代的书院(最早为717年建立的丽正书院,后改为集贤殿书院),则是中国另一种类型的高等学校。

17、最早产生中世纪大学的有:意大利的萨莱诺大学,美国1636年的哈佛学院。

我国近代建立的大学有:天津中西学堂,北洋大学堂、南洋公学、京师大学堂18、中世纪大学的办学目的与方向决定了其职能基本上是培养专门人才,而科学研究的大学中并没有找到存在的位置和理由。

19、发展科学职能产生的背景是1810年洪堡的柏林大学的创办。

柏林大学创办的基本原则是“大学自治与学术自由”,“教学与科研相统一的原则”20、大学的社会服务职能产生于1862年美国《莫里尔法案》的颁布,引发了美国赠地学院运动。

第四章高等学校管理体系第一节高等教育管理概述一、高等教育管理的含义高等教育管理是人们根据高等教育目的和发展规律,有意识地调节高等教育系统内外各种关系和资源,以便达到既定目的的过程。

分为宏观管理-行政管理;微观管理-内部管理二、原则:1. 方向性,就是高等教育管理要体现高等教育的社会价值,它要求在管理过程中的任何举措,都应该有利于高等教育目的的实现,有利于人才的培养;2. 整体性,就是高等教育管理必须围绕高校培养目标,科学地组织各方面工作,使教学工作,思想教育工作,师资培养工作、科学研究工作、后勤管理工作等相互配合,减少冲突和内耗,而不能各自为政,各行其是3. 民主性,就是高等教育管理必须调动广大教职工和学生的积极性,主动征求和尊重专家学者的意见、建议,注重制定决策的民主化、执行决策的民主化、检查决策的民主化,提高高等教育管理的效率4. 多样性,就是指高等教育管理必须根据各类高等学校或学校内部各点为的任务特点和条件,分别提出切合实际的要求,采取与之相应的措施进行管理5. 动态性,就是指高等教育管理既要保持相对的稳定和应有的秩序,又不能墨守成规,因循守旧,管理的方法和技术应随着管理对象的变化而陶正,要通过不断地改革以主动适应经济和社会发展的需要6. 效应性,就是要求高等教育管理必须按照管理目标的要求,力求用较少的人力、财力、物力、时间等资源,培养跟多的高级专门人才或提供更高水平的科研成果,取得更大的效益。

三、方法:经费配置、规划、评估和调节评估的特点:国家主导评估方向;评估活动的法律化、制度化和规范化;评估系统结构化、评估功能多样化;突出评估的地位,体现对教学质量的重视;注重特色,强调多样性第二节高等教育管理体制一、含义。

是指与高等教育管理活动有关的组织制度体系,它主要包括高等教育组织机构的设置、组织机构间的隶属关系、以及相互间的职责、权限的划分。

实质是政府代表国家和社会参与高等教育领域内的权力分配,将高等教育事业作为一种“公共事务”进行管理二、分类与特点可分为宏观和微观管理体制(1)宏观也称行政管理体制,有三种模式:1. 中央集权型的高教宏观管理体制(法意瑞典)2. 权力分散型的。

高等教育学各章必背知识点高等教育学是一门研究高等教育的学科,它关注高等教育的发展、管理、政策等诸多方面。

学习高等教育学的同学们需要掌握一些基本的知识点,本文将介绍一些高等教育学各章必背的重要知识点。

第一章:高等教育的发展历程在高等教育的发展历程中,有几个重要的阶段需要我们关注。

首先是古代国家教育的起源,如中国的孔子言教和古埃及的学院制度;其次是中世纪的大学,包括博洛尼亚大学、巴黎大学等;再次是现代高等教育的起步,如巴黎高等师范学校和美国哈佛大学的建立;最后是二战后的高等教育扩张和国际化。

第二章:高等教育的功能与特点高等教育具有许多功能与特点。

首先,高等教育是培养高级专门人才的重要途径,可以为社会提供高技能人才和领导人才;其次,高等教育是社会流动的重要通道,可以帮助学生提高社会地位和获得更好的就业机会;此外,高等教育还具有推动社会进步和文化传承的功能。

第三章:高等教育的治理结构与制度高等教育的治理结构与制度是指高等教育内部的组织架构和运行机制。

一般来说,高等教育的治理结构包括国家层面、地方层面和学校层面。

国家层面的治理结构包括教育部和相关委员会;地方层面的治理结构包括省级教育厅和学校管理机构;学校层面的治理结构包括校董会、校务委员会等。

第四章:高等教育的质量保障体系高等教育的质量保障体系是指保证高等教育质量的各种制度和规范。

一般来说,高等教育的质量保障体系包括教育法律法规、学校内部质量保障机制、评估和认证机构等。

这些机制和规范的建立和实施,能够提升高等教育的质量和声誉,保障学生的学习效果和人才培养目标的实现。

第五章:高等教育的国际化与创新高等教育的国际化与创新是追求高等教育的发展和变革的重要趋势。

国际化可以帮助学生获得更广阔的学习和就业机会,增强他们的国际竞争力;创新则是培养创造力和创新思维的重要途径,有益于社会和经济的发展。

第六章:全球高等教育制度的比较全球高等教育制度的比较是一种跨国、跨文化的研究方法,可以帮助我们了解不同国家和地区高等教育的差异和共性。

第五章高等教育管理体制1.高等教育宏观管理体制的模式(中央集权型;权利分散型;集权和分散结合型)2.我国高等教育宏观管理体制历史变革1950~1958中央集权管理时期1958~1963地方管理时期,强调权利下放,高等学校有省,直辖市,自治区直接管理1963~1966实行统一领导分级管理1966~1979文革混乱时期1978~1995又确立了集中领导分级管理3.我国高等教育宏观管理体制我国高等学校的领带体制的历史变革1950~1955实行校长负责制,强调由校长负责高校内部全部工作,并对党和国家负责1956~1960实行党委领导下的校务委员会负责制,由校长主持,集体领导1961~1966实行党委领导下的以校长为首的校务委员会负责制,尤其强调党是学校工作的领导核心,实行党委高校的统一领导1966~1978实行党的一元化领导的“革命委员会”制,高校权利结构混乱1984实行党委领导下的校长负责制和在部分高校实行校长负责制的试点1989实行党委领导下的校长负责制改革的重点和基本方向(为了满足社会发展的需要,调动地方办学积极性,转化政府职能,实行高等教育管理体制权利下放,扩大省部门对当地高校的统筹权;建立一个广泛的社会参与的高等教育管理运行机制,推动我国高校的合理健康发展;要发挥社会中介组织作用;在宏观管理体制改革的一个重要的方面是要更新新大学由国家办的概念形成新的办学体制;扩大高校的办学自主权,提高学校主动使用社会的能力)4.高等学校的管理体制欧洲(以学术为主,高校内部权力重心明显倾向于基层教学和研究单位i,并深刻体现了学术权威影响的高校模式)美国(一种行政权力相对强大,强调规范,实行相对严格的等级制度,下级对上级负责的高校模式)英国(一种行政权力和学术权力相对平衡,两者相互制约的高校管理模式)5.我国高校管理模式我国高等学校领导(领导体制是学校管理体制的核心内容)我国高校领导体制的改革趋势(在强调加强高校行政管理,提高高校的办学效益的同时,应适当地注重学术管理和行政管理的分离,要从体制进一步提高目前高校中学术委员会机构地位,加强其学术决策职能)我国高等学校行政管理系统(高校内部相互联系的不同权力和职责主体所共同构成的具有额定结构和功能的统一体,管理系统分为三个层次:校,学院,系)我国高等学校行政管理中的问题和改革方向(进一步调整学校行政管理的权利机构,适当实行权力中心下移,扩大学院以及系的自主权,做到权责统一,增强基层灵活应变能力;校级职能部门必须进一步精简机构,人员,提高办事效率;加大改革力度,推动包括职称评定与职务聘任,分配制度和人员的聘用及考核等人事制度改革,女里建立富有竞争力和活力特征的高校人事制度;实行高校后勤社会化,转变后勤部门的行政管理职能,实行后勤服务部门的企业化,产业化,市场化,使之成为独立的,自主经营,自负盈亏的实体)。

高等教育学考试大纲第五章高等教育管理体制【评价目标】1.把握世界各国高等教育管理体制,以及运作机制的几个基本类型及其特征。

2.对我国高等教育管理体制的现状、存在问题以及改革走向有基本的了解和认识。

高等教育管理体制是指与高等教育管理活动有关的组织制度体系,它主要包括高等教育组织机构的设置、组织机构间的隶属关系,以及相互间的职责、权限的划分等。

高等教育管理体制,实际上体现了一国在高等教育管理活动中的中央和地方政府、政府和高校,以及高校各管理层次、管理单元间的职责、权力和利益关系。

前两者通常被称为高等教育的宏观管理体制,而后者则被称为高等教育的微观管理体制,又被称为高等学校的管理体制。

第一节高等教育的宏观管理官体制高等教育的宏观管理体制主要体现了一个国家在高等教育管理活动中中央和地方政府,政府和高校间职责、权力和利益关系。

一、高等教育宏观管理体制的模式(一)中央集权型的高等教育宏观管理体制主要是指高等教育由国家举办,高等教育管理的权力主要集中在中央政府,由中央政府通过一定的计划、法律、行政命令、拨款和监督等手段来直接调节高等教育活动的管理体制。

政府和高校间表现出一种完全的上下级关系,权力集中在中央政府,高校很大程度上处于依附地位。

高校的经费几乎完全由国家划拨,因此高校必须面向政府承担责任。

在利益关系上国家作为社会各个利益集团的代表,统筹高等教育的宏观管理活动,履行全面的职责。

欧洲大陆的一些国家如法国、意大利和瑞典等大致可归为该模式,其中以法国尤为典型。

在法国,高等教育基本属于国有,法国政府的国民教育部是最高的权力决策机构,“其主要的职责几乎囊括了全国除大学校以外的整个高等教育系统运行的所有方面:如制订方针政策、审批学校专业文凭授予权、批准各级人事安排、确定限额招生专业及其招生数、分配经费,等等”。

大学必须围绕国家的方针政策、发展计划、经费方案和人员录用标准等,来组织安排内部的具体活动,其行为要接受政府主管部门的严格监督、审查和限制。

第五章高等教育结构

●高等教育结构的含义:是指高等教育系统内各组成部分之间的联系方式和比例关系,包

括宏观结构(包括层次结构、形式结构、能级结构、地域结构、管理体制结构等。

)和微观结构(学科专业结构、课程结构、教材结构、队伍结构等)。

●高等教育结构的影响因素:经济;文化传统;科学技术;教育等。

●我国高等教育结构的状况和特点分析:

1、高等教育的层次结构,又称水平结构,指高等教育内部由于教育程度和水平的高低不同而划分的层次及其相互关系。

如专科教育、本科教育和研究生教育。

2、高等教育的科类、专业结构,即不同学科领域的高等教育的构成形态。

如哲学、经济学、法学、教育学、文学等12门学科。

3、高等教育的形式结构,指不同办学形式的高等教育构成状态。

按经费来源和管理体制不同可分为公立和私立;按办学及授课时间方式,可分为全日制大学、函授大学、夜大学、广播电视大学等。

还有公立主导型、私立主导型和双轨型。

4、高等教育的能级结构,主要指具有不同办学条件、不同办学要求和培养目标的各类高等学校间的比例关系。

分为研究生院、本科教育与研究生教育并重、教学和科研兼重。

5、高等教育的地区结构,指高等教育结构在地区分布上的构成状态,分为梯度结构模式和中心城市模式。

●世界教育结构改革两种基本趋势:一体化模式;多样化模式。

●对我国高教结构改革的若干启示:

1、高等教育的各类机构要保持自己的特色;

2、高等教育为地方经济建设、社会发展服务;

3、建立相应的转学机制。

●影响高教宏观结构调整的若干因素:学术因素;体制因素;政府干预因素;区域发展

水平的因素。

●高教宏观结构调整的主要方向:

首先,必须从社会需要为出发点。

在层次结构上,适当扩大研究生培养规模;在科类结构上,根据社会产业结构发展来调整对人才的需要;在形式结构上,扩大全日制高等学校规模;在能级结构上重点支持少数大学的发展,使之成为名牌大学;在地区结构上,实行非均衡发展,缩小地区教育落差。

其次,中央和地方合理分工,突出高等教育为地方服务的功能。