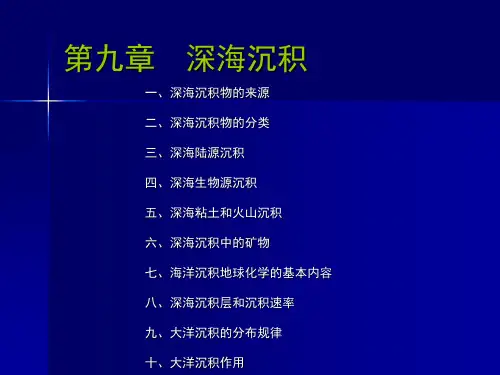

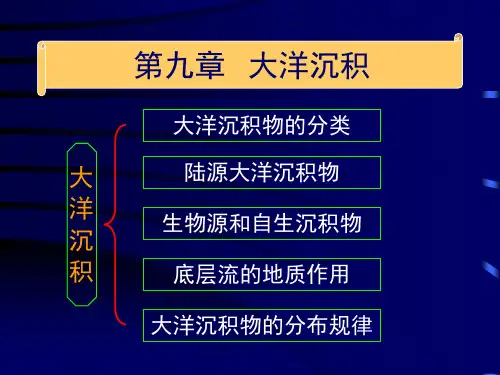

第九章 深海沉积

- 格式:ppt

- 大小:8.85 MB

- 文档页数:183

深水沉积与海底扇发育自古以来,大海一直是人们无尽的好奇之源,也是地质学家们长期以来关注的研究对象。

在海洋的深处,隐藏着一种特殊的沉积现象——深水沉积。

深水沉积是指发生在水深超过200米的海底上的沉积作用,与浅海沉积有着明显的差异。

其中最引人注目的是海底扇的形成与发育,它为我们解读地球长久以来的演变过程提供了重要线索。

深水沉积可以看作是地球表面的“遗漏之地”。

由于水深较大,海底环境相对稳定,对陆源物质的运输和沉积有着较小的影响。

在这种环境下,河流带来的泥沙经过长距离的悬移和输运后,失去了悬浮性,开始在海底缓慢沉积。

同时,海底中的有机颗粒也会逐渐沉积下来,形成厚厚的有机质层。

这些沉积物在长时间的堆积作用下,逐渐形成了深水沉积。

海底扇是深水沉积的重要产物,也是地质学家最关注的对象之一。

海底扇是指由河流带来的泥沙在海底上形成的扇状沉积物体。

当河流流经大陆边缘进入海洋时,流速突然减慢,泥沙开始沉积,形成一系列沉积扇。

这些沉积扇形状各异,有的呈现出扇形,有的呈现出三角形,而有的则呈现出冠状。

这些扇形沉积物凭借着自身的特殊形态和特征,给我们提供了海底沉积过程的关键线索。

海底扇的形成过程是一个非常复杂的地质过程。

首先,需要有充足的沉积物源头。

这些沉积物源头可以是附近的河流、冰川进入海洋带来的泥沙,也可以是海潮、海浪所搬运的颗粒物质。

其次,扇形沉积物的形成还需要适当的构造条件。

在构造运动的作用下,海底可能会出现断块、褶皱、隆起等构造,这些构造为扇形沉积物的形成提供了充分的空间和条件。

最后,还需要有合适的物理和化学环境。

例如,较大的水深和较低的沉积速率可以使泥沙逐渐沉积形成沉积物;较高的有机物含量和较低的氧含量则有利于有机质的保存。

海底扇的研究对地质学家而言是一项艰巨而有意义的任务。

通过对海底扇的形态学、沉积学和岩相学研究,我们可以了解海洋沉积作用的基本规律,揭示地球表面长期演化的奥秘。

同时,海底扇的研究也对一些潜在的自然灾害有着重要意义。

深海沉积环境下的有机质来源及演化规律研究深海是地球上最广阔的生态系统之一,其沉积物中含有丰富的有机质,是人类了解地球史和现代生态系统的重要窗口。

深海沉积物源于陆地或来自海洋生物,其中的有机质来源及质量定义了深海生态系统的基本特征。

本文将探讨深海沉积环境下的有机质来源及演化规律研究。

一、深海有机质来源深海沉积物中的有机质来源有三种主要途径:陆源输入、海洋有机质输入和海底生物残骸沉积。

其中,陆源输入主要是因为陆地上的植被生长,植物和土壤在风化和侵蚀的过程中将有机质输入海洋;海洋有机质输入主要是因为海洋中微生物和浮游生物的活动产生大量有机质,也受到沿海湖泊、河流、河口和陆架的影响;海底生物残骸沉积则是由于海洋生物体死亡后残骸沉积造成的。

二、深海有机质演化规律深海沉积物中的有机质演化受到多种因素影响,包括有机质来源、沉积环境、物理化学作用和生物作用等。

根据有机质的化学结构和组成成分,其演化规律可大致分为以下几个阶段。

1.早期识别阶段在这一阶段,沉积物中的有机质可能只是来自海洋有机质或混合了来自多个来源的有机质,没有明确的成分组成信息。

此时,通过对沉积物样品中不同来源标志物的分析,如脂类、生物标志物、化石残留物等,可以识别有机质的来源。

2. 进一步成分分析阶段在此阶段,研究者需要通过各种化学手段对有机质进行精细的分析,以便确定其分子结构和成分组成,如气质联用、核磁共振等高级手段。

这种分析不仅可以确定有机质来源,还可以揭示沉积环境变化、气候变化、生命演化等重要信息。

3. 生物转化阶段深海沉积物中存在一些真菌和物种特殊的细菌,它们能对有机质进行一定的分解和转化。

这个过程称为生物转化。

真菌和细菌将有机质中的高分子化学物质分解成低分子的物质,并转化成相应的代谢产物,如二氧化碳和甲烷等。

这个过程对样品的分析和解释具有很大的影响。

4. 地化作用阶段在丰富的深海沉积物质源的作用下,发生的一些物理化学作用也会改变有机质的组成和结构。

1.何谓深海沉积?简述深海沉积物的分类和分布。

深海沉积:水深>200m的海域,包括半深海(水深200~2000m)和深海(水深>2000m),泛称深海环境,在深海环境下形成的沉积物叫做深海沉积(大洋沉积) 。

陆源大洋沉积物是指陆源碎屑物质占30%以上的深海沉积物,包括混浊流沉积、等深流沉积、海洋冰川沉积和风运沉积四个亚类。

混浊流是由沉积物与水混合组成密度高于周围水体的、短暂的、强大的重力驱动流,其流速最大可达870cm/s 。

浊流的运动由内部湍流所支撑。

浊流中可含有大量物质,其密度为1.03~2.5g/cm3,它在从浅水区到深海盆地的陆源物质搬运过程中起着重要的作用。

等深流形成的沉积岩称为等积岩(或等深岩),呈长条形或伸长状的等深流堆积体,横剖面呈丘状,长度一般为数十至数百km,宽可达数十km,高出周围海底0.1 km到1km以上,局部堆积厚度可达2km以上。

主要分布在大路坡和大陆隆,少量分布在深海盆地。

2.何谓混浊流?其产生的途径主要有哪些?混浊流是由沉积物与水混合组成密度高于周围水体的、短暂的、强大的重力驱动流,其流速最大可达870cm/s 。

浊流的运动由内部湍流所支撑。

浊流中可含有大量物质,其密度为1.03~2.5g/cm3,它在从浅水区到深海盆地的陆源物质搬运过程中起着重要的作用。

产生的途径①由高含砂量的河流在洪水期产生;②由堆积在宽缓大陆架上的巨厚沉积层因某种触发机制(如地震)的触发而产生;③由火山喷发、地震、海啸等触发沉积物的崩塌而产生。

3.何谓等深流?简述等深流的沉积特征。

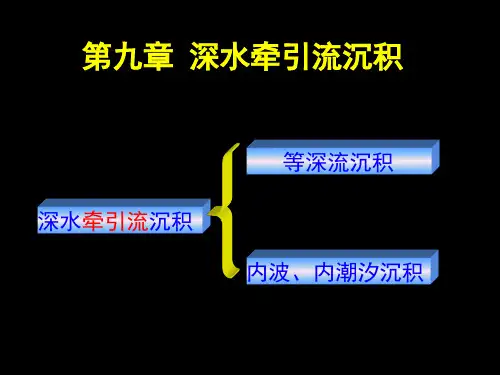

等深流,又称等高流、水平流、平流,指在科氏力和水体密度梯度作用下,顺同一深度形成的密度底流,主要发生在大陆隆区,水深约2000~5000m深的海底,形成等深流席或沉积脊堆,宽数十公里至数百公里。

基本在同一地形单元内流动,流动方向受科氏力的影响,属全球温盐密度环流。

沉积特征①等深流流速较低(2~30cm/s),沉积速率低(小于10cm/ka),属牵引流(能沿沉积底床搬运沉积物的流体);②在时间上,等深流是持续和稳定的,它能重新悬浮起远浊扇上的沉积物,对它们进行再分选;③强劲的等深流能移走大量沉积物,形成沉积间断面;4.何谓碳酸盐补偿深度?在溶跃面以下的水体中,介壳供应量相对减少,而溶解速度增加很快;当到某一深度,钙质介壳的供应量与溶解量相等而达到平衡时,称为碳酸盐补偿深度面(CCD)。

海洋沉积学嘿,朋友!今天咱来聊聊海洋沉积学。

你知道吗,那海洋就像个超级大的宝库,里面藏着好多好多秘密呢!我有个朋友叫小李,他可是个海洋迷。

有一次,我们一起去海边玩,他就对着那片大海兴奋地喊:“哇,这就是海洋沉积学的舞台啊!”我当时还一头雾水呢,啥是海洋沉积学啊?小李就开始给我科普啦。

他说,海洋沉积学就是研究那些在海洋里沉淀下来的东西。

就好像我们生活中,会有灰尘落在地上一样,海洋里也有各种物质会沉淀下来。

这些沉淀物可重要啦,它们能告诉我们好多过去的故事呢。

我好奇地问:“那都能知道啥故事呀?”小李笑着说:“嘿嘿,比如说,能知道以前这里都有啥生物生活过,还能知道气候啥样呢。

”我瞪大了眼睛:“这么厉害呀!”然后小李就指着沙滩说:“你看这沙滩,就是海洋沉积的一种呀。

那些沙子呀,贝壳呀,都是从别的地方被海浪啊、水流啊带过来,慢慢积累起来的。

”我一听,恍然大悟,原来这普通的沙滩还有这么大学问呢。

还有一次,我们跟着一个海洋学家去参观他的实验室。

那里面摆满了各种从海洋里采集来的样本。

海洋学家兴致勃勃地给我们介绍:“你们看,这些不同颜色、不同质地的沉积物,都有着它们独特的意义。

”他拿起一个瓶子,里面是一些黑黑的泥土一样的东西,说:“这可能是从深海里带上来的,能让我们了解深海的环境。

”我忍不住问:“那研究这些有啥用呀?”海洋学家笑着说:“用处可大啦!可以帮助我们更好地保护海洋呀,了解海洋的变化,这样我们才能更好地和海洋相处嘛。

”从那以后,我对海洋沉积学就更感兴趣啦。

我发现,原来我们身边的这片大海,不只是美丽的风景,还是一个充满奥秘的世界。

海洋沉积学就像是一把钥匙,能打开海洋秘密的大门。

通过研究那些沉淀物,我们可以穿越时光,了解过去的海洋是什么样子。

也许有一天,我们能通过海洋沉积学,更好地保护我们的蓝色星球呢!这就是我对海洋沉积学的理解啦,朋友,你觉得有趣吗?。

深海沉积物dna提取

深海沉积物DNA提取是一项重要的海洋生物技术研究,其主要目的是从深海沉积物中提取出DNA序列,从而揭示深海生物资源的多样性和遗传信息。

深海沉积物DNA提取的方法主要包括:机械破碎法、化学提取法、热潮汐法、超声波法等多种技术手段。

其中,机械破碎法是最常用的方法之一,它可以高效地将深海沉积物中的生物组织破碎,并将DNA释放出来。

此外,化学提取法则采用化学试剂使DNA分离并提取出来,热潮汐法在高温、高压条件下分离DNA,超声波法则是利用超声波震荡深海沉积物,使DNA快速释放。

深海沉积物DNA提取技术的不断改进和创新,将有助于更加全面地认识深海生物的遗传信息和多样性,对于海洋资源的合理评估与开发,以及生物技术研究具有重要的意义。

深海沉积表层氮循环与氧化还原作用分析近年来,关于深海底表层氮循环与氧化还原作用的研究日益增多。

深海沉积是地球上最大的有机碳和氮存储库之一,而氮是生物体合成蛋白质和核酸的重要元素之一。

深海表层氮循环及其与氧化还原作用的相互关系对于了解海洋生态系统的功能和稳定性具有重要意义。

本文将对深海沉积表层氮循环与氧化还原作用进行详细分析。

深海底表层是指水深大于200米的海域,其表层特征是富含有机质和富营养化。

深海沉积物主要由有机质、无机碳和氮构成,其中氮是最重要的非金属元素之一。

氮存在于深海沉积物中,主要以有机氮形式和无机氮形式存在。

有机氮包括蛋白质和核酸等有机分子,无机氮包括铵态氮、硝态氮和亚硝态氮。

深海底表层氮循环是指沉积物中氮的转化过程,包括氮的沉积、固定、释放等。

氮的沉积主要是指氮的富集和保存在深海沉积物中的过程。

在沉积过程中,深海底表层的有机物通过微生物的分解和厌氧条件的控制,会向沉积物中释放氮。

另一方面,氮的固定是指沉积物中氮的转化为固定态氮的过程。

在这个过程中,海洋中的各种生物通过吸收沉积物中的氮,将其固定为有机氮。

氮的释放是指沉积物中的固定态氮被释放为无机氮的过程。

这个过程通常与沉积物氧化还原条件有关。

氧化还原作用在深海底表层的氮循环中扮演着关键角色。

氧化还原作用是指物质在接触氧气的条件下发生氧化或还原反应的过程。

在深海底表层,氧化还原作用一般发生在沉积物中的微生物活动和化学作用中。

在缺氧环境中,微生物对有机物进行分解,产生一系列的氧化还原反应。

这些氧化还原反应的产物之一就是氮的释放和固定。

在深海沉积物中,氧化还原作用是深海底表层氮循环中的重要环节。

在缺氧条件下,微生物通过多步骤的代谢途径将沉积物中的有机氮还原为无机氮。

这个过程中,铵态氮是最重要的中间产物之一。

铵态氮可以被微生物进一步氧化为亚硝态氮和硝态氮,或被固定为有机氮。

同时,沉积物中的硝酸盐也会被微生物还原为亚硝酸盐。

这些氮的转化过程对于深海沉积物中的氮循环和生态系统的稳定性起到至关重要的作用。

2009年8月 海洋地质与第四纪地质 V ol.29,No.4第29卷第4期 M ARINE GEOLOGY&QUA TERNA RY GEOLOGY Aug.,2009D OI:10.3724/SP.J.1140.2009.04001深海沉积与地球系统汪品先(同济大学海洋地质国家重点实验室,上海200092)摘要:20世纪50年代以来深海沉积学的一系列突破性发展,打破了沉积学的长期静寂,也推动了地球系统演变中一系列相关学科。

从几个方面回顾了国际深海沉积学的发展历程:从浊流到等深流,从深海风暴到沉积牵引体,从沉积捕集器到海底边界层的定点观测,从沉积过程的时间序列到海底联网观测系统,以至连接现代沉积过程和层序地层学的“从源到汇”,和深海沉积过程在碳循环中作用的研究。

由于这种种发展,深海沉积学成为地球系统科学的一个关键环节。

回顾半个多世纪来的深海沉积学,其重大进展都是和海洋的现场观测紧密相连,都得益于与相关学科的结合,也都有大型国际计划作为依托,可惜这些计划几乎全在欧美海区。

我国当前出现了发展深海沉积学的良机,建议除了增加投入和设备外,要尽快启动深海大型科研计划的实施,并对我国深海沉积学的研究方向提出了三点具体建议。

关键词:浊流;等深流;从源到汇;碳循环;深海沉积中图分类号:P736.2 文献标识码:A 文章编号:0256-1492(2009)04-0001-11 如果把板块学说和古海洋学比喻为深海钻探(DSDP)的一对孪生姊妹[1],那么深海沉积,就是孕育她俩胎盘里的血浆。

板块学说的支柱是海底扩张,离开扩张轴越远的磁异常条带年龄越老;但是这年龄的证据却是来自直接覆盖在洋壳上的沉积物,因为海水蚀变下的玄武岩测年并不可靠[2]。

至于古海洋学,本身就是深海钻探(DSDP)沉积样品分析的产物。

虽然深海沉积的取样早有尝试,但正是深海钻探在各大洋采集大量岩心的分析,揭示了驱动冰期旋回的地球轨道周期,证明了板块运动使洋流改道能够改变气候[3]。

深海沉积物特征分布规律

深海沉积物是指深海(也称为深水)区域中沉积的地质物质。

它们的特征取决于一些因素,如沉积的地层的类型、深度、温度、压力和地理位置等因素。

深海沉积物可分为四类:碎屑沉积物、流状(河流和湖泊)沉积物、海洋沉积物和深海沉积物。

深海沉积物主要分布在距离大陆边缘超过3000米、深度超过500米的水域内。

一般来说,地质风化和物理坚硬物质形成的沉积物逐渐减少,而生物沉积物则增多,形成灰细流状层状沉积物。

此外,深海沉积物还会受到环境因素的影响,如温度变化和潮汐等因素。

深海沉积物特征分布规律

深海沉积物是指在深海水域中沉积下来的各种物质,包括有机质、碎屑物、矿物质等。

这些沉积物对于研究地球历史和生态环境具有重要意义。

其特征主要有以下几个方面:

1. 深海沉积物主要分布在深海平原、海山、海沟等地形地貌上,其中深海平原上的沉积物最为广泛。

2. 深海沉积物的成分较为复杂,其中有机质含量较高,矿物质

成分较少。

这是由于深海环境缺乏阳光和氧气等生命必需品,导致机体死亡后难以分解,形成有机质富集的沉积物。

3. 深海沉积物的分布与水深有明显关系,一般来说,水深越深,沉积物的厚度越厚。

这是由于深海环境稳定,可以使得沉积物在较长时间内逐渐沉积堆积。

4. 深海沉积物可以根据其颗粒大小进行分类,一般分为粉砂、

细砂、中砂和粗砂等。

粉砂和细砂主要分布在深海平原,中砂和粗砂则多分布在海山和海沟等地形地貌上。

总之,深海沉积物具有复杂的成分、广泛的分布和明显的水深相关性等特征,对于研究地球历史和生态环境变化具有重要意义。

- 1 -。

深海沉积征稿

在今天,深海沉积越来越受到大家的重视。

水深大于2000米的深海底部的松散沉积物。

主要分布在大陆边缘以外的大洋盆地内。

深海沉积物主要是生物作用和化学作用的产物,还包括陆源的、火山的与来自宇宙的物质。

其中浊流、冰载、风成和火山物质在某些洋底也可以成为主要来源。

由于海底自生矿产资源主要产于深海,而且古海洋学、古气候学的发展也有赖于深海沉积物的研究。

因此,深海沉积的研究日益受到重视。

深海沉积物的主要类型如下:生源沉积物,称生物软泥,指含生物遗体超过30%的沉积物。

主要有两种:①钙质软泥,为钙质生物组分大于30%的软泥(生物组分以碳酸钙为主),包括有孔虫软泥(抱球虫软泥)、白垩软泥(颗石藻软泥)和翼足类软泥。

②硅质软泥,为硅质生物组分大于30%的软泥(生物组分以非晶质二氧化硅为主),包括硅藻软泥和放射虫软泥。

第二,非生源沉积物主要有:①褐粘土,②自生沉积物,③火山沉积物,④浊流沉积物,⑤滑坡沉积物,⑥冰川沉积物,⑦风成沉积物。

有些学者常把深海的各种生物软泥和褐粘土称为远洋沉积物。

概括地说,深海沉积物分布的状况是:各大洋中以钙质软泥和褐粘土为主,钙质软泥主要分布在海岭和高地上,褐粘土则见于深海盆地;硅质软泥和冰川沉积物主要分布在南、北极附近海域;放射虫软泥主要分布在太平洋赤道附近;自生沉积物分布在太平洋中部和南部

以及印度洋东部;浊流沉积物分布在洋盆周围;火山沉积物散布在各地并在火山带附近富集。