疑难释义4.2如何评价分层总和法

- 格式:pdf

- 大小:181.01 KB

- 文档页数:1

层次分析法(AHP)AHP(Analytic Hierarchy Process)方法,是由20世纪70年代由美国著名运筹学学家T.L.Satty提出的。

它是指将决策问题的有关元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础上进行定性分析和定量分析的一种决策方法。

这一方法的特点,是在对复杂决策问题的本质、影响因素及其内在关系等进行深入分析之后,构建一个层次结构模型,然后利用较少的定量信息,把决策的思维过程数学化,从而为求解多准则或无结构特性的复杂决策问题提供了一种简便的决策方法。

AHP十分适用于具有定性的,或定性定量兼有的决策分析。

这是一种十分有效的系统分析和科学决策方法,现在已广泛地应用在企业信用评级、经济管理规划、能源开发利用与资源分析、城市产业规划、企业管理、人才预测、科研管理、交通运输、水资源分析利用等方面。

一、递阶层次结构的建立一般来说,可以将层次分为三种类型:(1)最高层:只包含一个元素,表示决策分析的总目标,因此也称为总目标层。

(2)中间层:包含若干层元素,表示实现总目标所涉及的各子目标,包含各种准则、约束、策略等,因此也称为目标层。

(3)最低层:表示实现各决策目标的可行方案、措施等,也称为方案层。

典型的递阶层次结构如下:总目标m一个好的递阶层次结构对解决问题极为重要,因此在建立递阶层次结构时,应注意到:(1)从上到下顺序地存在支配关系,用直线段(作用线)表示上一层次因素与下一层次因素之间的关系,同一层次及不相邻元素之间不存在支配关系。

(2)整个结构不受层次限制。

(3)最高层只有一个因素,每个因素所支配元素一般不超过9个,元素过多可进一步分层。

(4)对某些具有子层次结构可引入虚元素,使之成为典型递阶层次结构。

二、构造比较判断矩阵设有m个目标(方案或元素),根据某一准则,将这m个目标两两进行比较,把第i个目标(i=1,2,…,m)对第j个目标的相对重要性记为a ij,(j=1,2,…,m),这样构造的m阶矩阵用于求解各个目标关于某准则的优先权重,成为权重解析判断矩阵,简称判断矩阵,记作A=(a ij)m×m。

2.1 层次分析法层次分析法(AHP)是由美国匹兹堡大学运筹学专家T.L.SAATY在20世纪70年代提出来的,是系统工程中经常使用的一种评价与决策方法。

1982年天津大学许树柏等将该方法引入我国,随后AHP的研究得到迅速发展。

层次分析法的主要思想是根据研究对象的性质将要求达到的目标分解为多个组成因素,并按因素间的隶属关系,将此层次化,组成一个层次结构模型,然后按层分析,最终获得最底层对于最高层(总目标)的重要性权值,或进行优劣性排序。

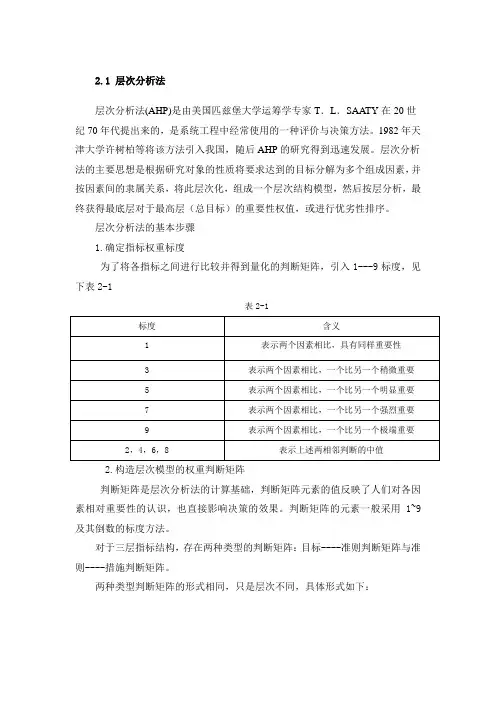

层次分析法的基本步骤1.确定指标权重标度为了将各指标之间进行比较并得到量化的判断矩阵,引入1---9标度,见下表2-1表2-1标度含义1 表示两个因素相比,具有同样重要性3 表示两个因素相比,一个比另一个稍微重要5 表示两个因素相比,一个比另一个明显重要7 表示两个因素相比,一个比另一个强烈重要9 表示两个因素相比,一个比另一个极端重要2,4,6,8 表示上述两相邻判断的中值2.构造层次模型的权重判断矩阵判断矩阵是层次分析法的计算基础,判断矩阵元素的值反映了人们对各因素相对重要性的认识,也直接影响决策的效果。

判断矩阵的元素一般采用1~9及其倒数的标度方法。

对于三层指标结构,存在两种类型的判断矩阵:目标----准则判断矩阵与准则----措施判断矩阵。

两种类型判断矩阵的形式相同,只是层次不同,具体形式如下:⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛n n n n n n a a a a a a a a a ,2,1,.22,21,2,1.....,211,1................ 式中,j i a ,表示指标i a 相对于指标j a 的相对权重。

3.指标权重计算与一致性检验层次分析法的指标权重计算问题,可归结为判断矩阵的特征向量和最大特征值的计算,常用的方法是方根法,计算步骤如下:步骤一:计算判断矩阵R 的每一行元素的乘积,∏===nj n i ij i B M 1,.....2,1,步骤二:计算i M 的n 次方根, n i M w ni i,......2,1,)(1==步骤三:对i w 进行归一化处理,即n i w w w n i ii i ......2,1,1=∑==则所求权向量Tw w w w ]...,[4,2,1=。

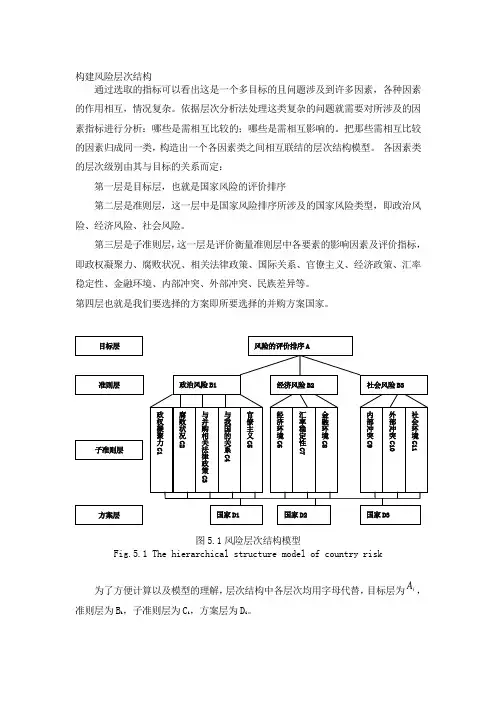

构建风险层次结构通过选取的指标可以看出这是一个多目标的且问题涉及到许多因素,各种因素的作用相互,情况复杂。

依据层次分析法处理这类复杂的问题就需要对所涉及的因素指标进行分析:哪些是需相互比较的;哪些是需相互影响的。

把那些需相互比较的因素归成同一类,构造出一个各因素类之间相互联结的层次结构模型。

各因素类的层次级别由其与目标的关系而定:第一层是目标层,也就是国家风险的评价排序第二层是准则层,这一层中是国家风险排序所涉及的国家风险类型,即政治风险、经济风险、社会风险。

第三层是子准则层,这一层是评价衡量准则层中各要素的影响因素及评价指标,即政权凝聚力、腐败状况、相关法律政策、国际关系、官僚主义、经济政策、汇率稳定性、金融环境、内部冲突、外部冲突、民族差异等。

第四层也就是我们要选择的方案即所要选择的并购方案国家。

图5.1风险层次结构模型Fig.5.1 The hierarchical structure model of country risk为了方便计算以及模型的理解,层次结构中各层次均用字母代替,目标层为iA ,准则层为B i ,子准则层为C i ,方案层为D i 。

5.2.2 重要性程度描述为了将上述复杂的多因素综合比较问题转化为简单的两因素相对比较问题。

首先找出所有两两比较的结果,并且把它们定量化;然后再运用适当的数学方法从所有两两相对比较的结果之中求出多因素综合比较的结果。

进行定性的成对比较时,我们将比较结果分为5种等级:相同、稍强、强、明显强、绝对强并将我们所做出的比较结果应用1~9个数字尺度来进行定量化,比较具体含义及相应数字对应如下表:表5.2 AHP重要程度描述表Table 5.2 Described table of AHP important degree 定性比较结果数字定量因素1相较于因素2具有相同的重要性 1因素1与因素2相比,前者重要性稍强 3因素1与因素2相比,前者重要性强 5因素1与因素2相比,前者重要性明显强7因素1与因素2相比,前者重要性绝对强9因素1与因素2相比,相对重要性处于上述等级之间2、4、6、8(续表5.2)定性比较结果数字定量因素1与因素2相比,后者的重要性要稍强、强、明显强、绝对强于前者1/3、1/5、1/7、1/9例如:在准则层中有三个因素政治风险B1、经济风险B2以及社会风险B3,假设如果政治风险B1相较于经济风险B2在风险中的重要性稍强那么就是B1:B2=3:1也就是3。

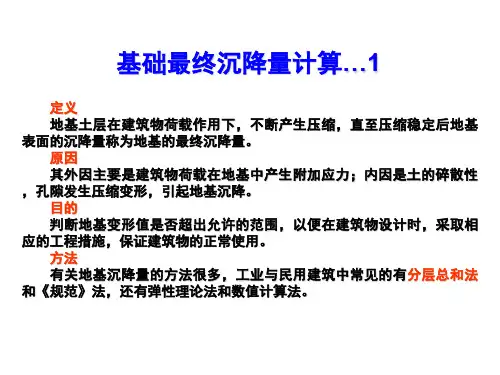

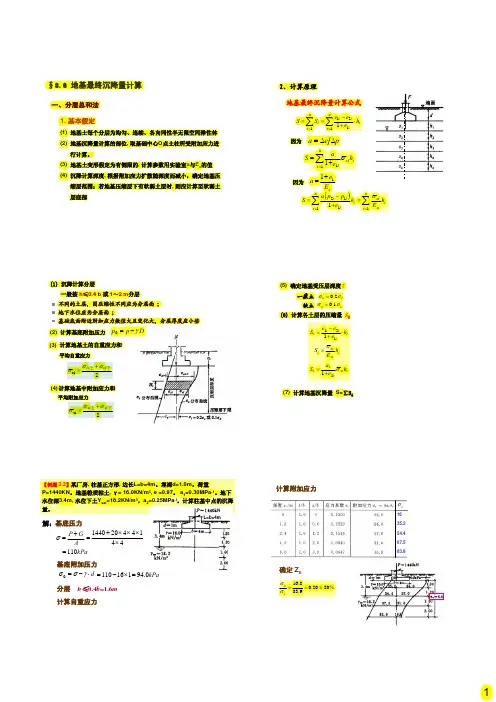

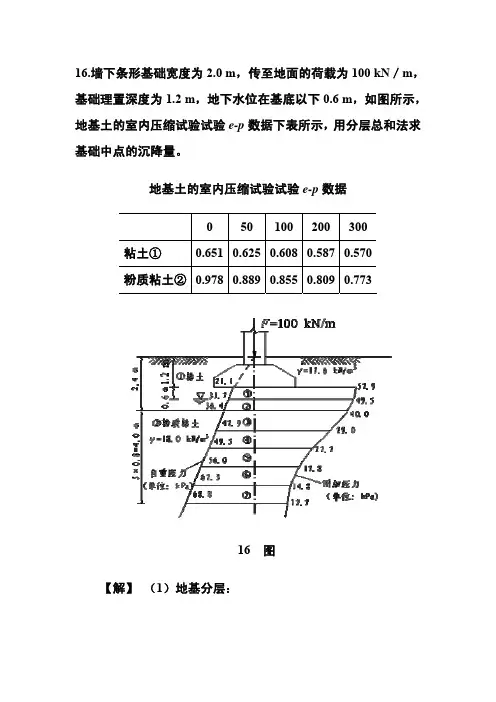

基础最终沉降量计算 (1)定义地基土层在建筑物荷载作用下,不断产生压缩,直至压缩稳定后地基表面的沉降量称为地基的最终沉降量。

原因其外因主要是建筑物荷载在地基中产生附加应力;内因是土的碎散性,孔隙发生压缩变形,引起地基沉降。

目的判断地基变形值是否超出允许的范围,以便在建筑物设计时,采取相应的工程措施,保证建筑物的正常使用。

方法有关地基沉降量的方法很多,工业与民用建筑中常见的有分层总和法和《规范》法,还有弹性理论法和数值计算法。

基础最终沉降量计算 (2)分层总和法简介工程上计算地基的沉降时,在地基可能产生压缩的土层深度内,按土的特性和应力状态的变化将地基分为若干(n)层,假定每一分层土质均匀且应力沿厚度均匀分布,然后对每一分层分别计算其压缩量s i,最后将各分层的压缩量总和起来,即得地基表面的最终沉降量s,这种方法称为分层总和法。

分层总和法的基本思路是:将压缩层范围内地基分层,计算每一分层的压缩量,然后累加得总沉降量。

分层总和法有两种基本方法:e~p曲线法和e~lgp 曲线法。

基础最终沉降量计算 (3)计算原理一般取基底中心点下地基附加应力来计算各分层土的竖向压缩量,认为基础的平均沉降量s 为各分层上竖向压缩量D s i 之和,即几点假设地基土为一均匀的、等向的半无限空间弹性体;计算部位为基础中心点O 下土柱所受附加应力s z 进行计算;地基土的变形条件为侧限条件;计算深度因工程上附加应力扩散随深度而减少,计算到某一深度(受压层)即可。

分层总和法是目前最常用的地基沉降计算方法1nii s s ==D ∑计算步骤1、绘制基础中心下地基的自重应力、附加应力分布曲线,求2、确定沉降计算深度(压缩下限深度)如压缩下限下部还有更软的土层,则计算至该土层底面为止;如压缩层内部有基岩,则受压层深度计算至新鲜岩土为为止;3、分层厚度的确定,天然土层交界面及地下水面为特定的分界面。

c s zs 0.20.1z c z c s s s s ≤⎧⎨≤⎩一般土软土0.4(4)i h b or m ≤基础最终沉降量计算 (4)基础最终沉降量计算 (5)4、计算分层沉降量s i5、最终变形量1211i i i i i iie e s h h e ε-D ==+1112ci ci i ip e s s -+=⇒21212i i i izi zi i p p p e p s s -=+D ⎫⎪⇒+⎬D =⎪⎭查e ~p 曲线1nii s s ==D ∑计算中的几个问题1、有相邻荷载作用时,应将相临荷载引起的附加应力叠加到基础自身引起的附加应力中去;2、有相邻荷载时,我国《建筑地基基础设计规范》规定采用下式确定沉降计算深度:式中,—由计算深度向上取厚度为的土层沉降计算值;s —计算深度范围内各个分层土的沉降计算值的总和。

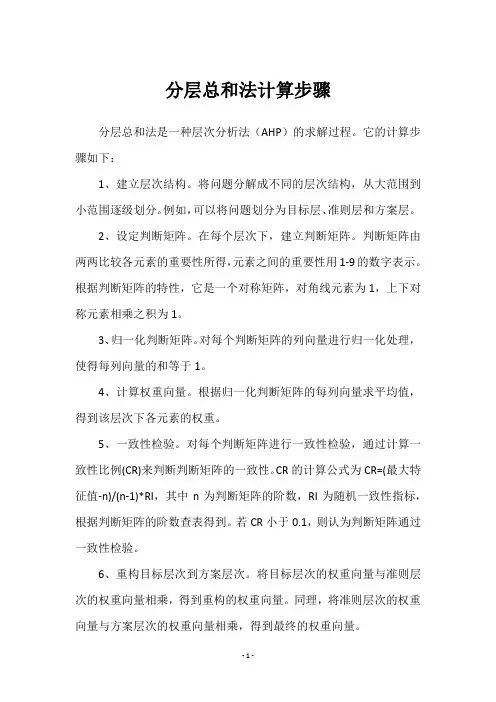

分层总和法计算步骤

分层总和法是一种层次分析法(AHP)的求解过程。

它的计算步骤如下:

1、建立层次结构。

将问题分解成不同的层次结构,从大范围到小范围逐级划分。

例如,可以将问题划分为目标层、准则层和方案层。

2、设定判断矩阵。

在每个层次下,建立判断矩阵。

判断矩阵由两两比较各元素的重要性所得,元素之间的重要性用1-9的数字表示。

根据判断矩阵的特性,它是一个对称矩阵,对角线元素为1,上下对称元素相乘之积为1。

3、归一化判断矩阵。

对每个判断矩阵的列向量进行归一化处理,使得每列向量的和等于1。

4、计算权重向量。

根据归一化判断矩阵的每列向量求平均值,得到该层次下各元素的权重。

5、一致性检验。

对每个判断矩阵进行一致性检验,通过计算一致性比例(CR)来判断判断矩阵的一致性。

CR的计算公式为CR=(最大特征值-n)/(n-1)*RI,其中n为判断矩阵的阶数,RI为随机一致性指标,根据判断矩阵的阶数查表得到。

若CR小于0.1,则认为判断矩阵通过一致性检验。

6、重构目标层次到方案层次。

将目标层次的权重向量与准则层次的权重向量相乘,得到重构的权重向量。

同理,将准则层次的权重向量与方案层次的权重向量相乘,得到最终的权重向量。

7、计算综合得分。

将方案层次的得分乘以其对应的权重值,再对所有方案的得分进行相加,得到每个方案的综合得分。

根据得分的大小排序,确定最优方案。

分层总和法的计算步骤分层总和法是一种用于计算复杂算术问题的方法。

它通过将问题分解为若干个较小的子问题,并逐层求解这些子问题的和来获得最终的结果。

下面将介绍分层总和法的计算步骤。

1. 确定问题的层次结构:首先,我们需要将问题分解为若干个较小的子问题,并确定它们之间的层次关系。

每个子问题可以看作是一个层次的节点,而它们之间的关系可以用树状图表示。

树的根节点表示原始问题,而叶子节点表示最终的子问题。

2. 计算每个子问题的总和:从树的叶子节点开始,逐层向上计算每个子问题的总和。

对于每个子问题,我们需要确定它的子节点的总和,并将它们相加得到当前节点的总和。

这个过程可以通过递归的方式来实现。

当计算到根节点时,就得到了原始问题的总和。

3. 计算每个子问题的解:在计算每个子问题的总和时,我们还可以同时计算出每个子问题的解。

这是因为子问题的解通常可以通过其子节点的解来获得。

对于每个子问题,我们可以将其解与子节点的解相加得到当前节点的解。

这个过程也可以通过递归的方式来实现。

4. 合并每个子问题的解:在计算完每个子问题的解后,我们需要将它们合并成原始问题的解。

这可以通过将根节点的解与其子节点的解相加来实现。

最终,我们就可以得到原始问题的解。

5. 检查解的正确性:在得到原始问题的解后,我们需要对解进行检查,确保它的正确性。

这可以通过将解代入原始问题中进行验证来实现。

如果解满足原始问题的条件,那么它就是正确的。

分层总和法是一种非常有用的计算方法,特别适用于处理复杂的算术问题。

它可以将原始问题分解为若干个较小的子问题,并通过逐层求解这些子问题的和来获得最终的结果。

同时,分层总和法还可以同时计算出每个子问题的解,并将它们合并成原始问题的解。

这样,我们就可以在获得结果的同时,获得问题的解。

这种方法不仅可以提高计算的效率,还可以减少计算的复杂度。

因此,分层总和法在实际应用中具有广泛的用途。

总结起来,分层总和法是一种通过将问题分解为若干个较小的子问题,并逐层求解这些子问题的和来获得最终结果的计算方法。

精确概率法分层合并-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以从整体上介绍精确概率法和分层合并的概念和意义。

以下是一个可能的概述部分的内容:概述精确概率法和分层合并是两个独立但相互关联的概念,广泛应用于风险评估、决策分析和优化问题中。

精确概率法是一种通过数学模型和统计分析来计算和量化不确定性和风险的方法。

分层合并是一种将多个层次的变量、因素或决策结合起来进行综合分析的方法。

在实际应用中,精确概率法可以提供精确的数值估计,帮助决策者更好地理解和评估不确定性和风险的程度。

通过对概率和分布的准确建模,精确概率法可以提供更可靠的决策依据,并为决策者制定相应的风险管理策略提供支持。

而分层合并则是一种将不同层次的信息进行综合分析的方法。

在复杂的决策问题中,往往存在多个层次的变量和因素,这些变量和因素之间存在关联和相互影响。

分层合并通过逐层综合分析,将各个层次的变量和因素综合起来,并提供全面的分析结果。

精确概率法和分层合并之间存在密切的关系。

精确概率法可以为分层合并提供精确的概率和风险估计,以支持综合分析的准确性和可靠性。

分层合并则可以为精确概率法提供多个层次之间的相互作用和影响,从而更全面地评估和处理不确定性和风险。

本文将首先介绍精确概率法的定义和原理,探讨其在不同应用领域的具体应用。

然后,将介绍分层合并的概念和原理,以及其在实际应用中的步骤和技术。

随后,将分析精确概率法和分层合并之间的相互作用与影响,并给出一些综合应用案例和优化策略。

最后,将总结精确概率法和分层合并的重要性,并展望未来在这两个领域的发展前景。

通过对精确概率法和分层合并的深入研究和综合应用,可以更好地理解和应对不确定性和风险,为决策者提供更可靠的决策支持。

同时,精确概率法和分层合并的进一步发展也将为决策分析和优化问题的研究和实践提供新的思路和方法。

1.2 文章结构文章结构的设计是为了使读者能够清晰地了解整篇文章的逻辑框架和内容组织。

分层总和法规范法的要点总结分层总和法是一种用来对复杂问题进行分析和总结的方法。

它将问题分解为不同的层次,并逐层进行分析和总结,然后再将各个层次的结果加总起来,形成最终的结论。

在法律领域中,分层总和法被广泛运用于法规的制定和修改过程中,以确保法规的准确性和有效性。

下面是分层总和法规范法的要点总结。

第一要点:明确问题和目标在运用分层总和法规范法时,首先要明确问题的具体内容和解决的目标。

问题可以是某项法规的制定或修改,目标可以是确保法规的合理性、公正性和可行性。

明确问题和目标有助于确定分析和总结的方向。

第二要点:确定层次结构在分层总和法规范法中,需要确定法规的层次结构。

一般来说,法规可以分为几个层次,包括总则、条款和附则等。

每个层次都有不同的作用和要求,需要进行独立的分析和总结。

第三要点:分析不同层次在分层总和法规范法的过程中,需要对不同层次进行独立的分析和总结。

对于总则部分,需要明确法规的基本原则和核心要求,以确保法规的合理性和公正性。

对于条款部分,需要详细解释每个条款的具体内容和适用范围,以便实际操作时能够明确执行的规定。

对于附则部分,需要对额外的细节进行补充和解释,以确保法规的完整性和可操作性。

第四要点:总结各个层次的结果在分层总和法规范法的最后一步,需要将各个层次的分析结果加总起来,形成最终的结论。

这个结论应该是基于每个层次的分析和总结得出的,并且能够达到制定法规的目标。

总而言之,分层总和法规范法是一种有效的方法,用于对复杂问题进行分析和总结。

在法律领域中,它被广泛运用于法规的制定和修改过程中,以确保法规的准确性和有效性。

通过明确问题和目标、确定层次结构、分析不同层次以及总结各个层次的结果,可以有效地运用分层总和法规范法,提高法规的质量和适用性。

分层总和法的原理

分层总和法是一种将问题分解成多个子问题,并逐层计算子问题的总和,最终得到整体总和的方法。

其原理如下:

1. 将问题分解:首先将需要计算总和的问题分解成多个子问题。

一般来说,可以根据问题的特性将其分解成多个层次或部分,每个部分包含多个子问题。

2. 逐层计算总和:从最底层开始,逐层计算各个子问题的总和。

将每个子问题的总和记录下来,以备后续使用。

3. 合并总和:将每一层的子问题总和进行合并,得到该层的总和。

然后再将不同层次的总和再次合并,最终得到整体的总和。

通过分层总和法,可以将复杂的问题简化成多个相对简单的子问题,分层计算总和可以提高计算效率,并且可以更清晰地理解问题的结构和层次关系。

分层总和法的假设

分层总和法是一种重要的建筑设计理论,指出任何建筑均可通过层层累加,一

步步构建出来。

它优先考虑建筑形式、尺度和空间结构,使其层次清晰,将整体划分为独立的单元,从而实现实用性和灵活性。

对于现代建筑来说,拥有形式多样的设计要求,其根源可追溯到分层总和法。

无论是功能性建筑,还是工程性建筑,还是室内建筑,用分层总和法来建言,其层次清晰,给人一个视觉上的舒适感。

比如,一种建筑体量分为三个层次:顶层是水景层、底层是雨水层、中层是建

筑体量层。

具体来说,三层累加,底层是将水景放置于底层,水景层为本层的建筑形式,将雨水放置于顶层,雨水层的细部作为本层的室内装饰席梦思,最后将建筑体量层放置于两层之中,展示出现有设计的总体效果。

因此,建筑设计中采用分层总和法的应用,可使得建筑以一种完整的概念方式,准确的量度理念来实现空间功能的有机结合和空间灵活性,使建筑看起来更加统一、和谐、雅致,从而彰显出建筑之美与美学价值。

层数之和如何计算公式在数学中,层数之和是一种常见的计算方法,用于确定一个数字或一组数字的总和。

这种方法通常用于解决问题,或者用于确定一组数字的总和。

在这篇文章中,我们将讨论层数之和的计算公式,以及如何使用这种方法来解决问题。

首先,让我们来看一下层数之和的基本定义。

层数之和是指将一组数字相加,以确定它们的总和。

这种方法通常用于解决数学问题,或者用于确定一组数字的总和。

例如,如果我们有一组数字1、2、3、4、5,那么它们的层数之和就是1+2+3+4+5=15。

现在让我们来看一下层数之和的计算公式。

层数之和的计算公式可以表示为S = n(n+1)/2,其中S表示层数之和,n表示一组数字的个数。

这个公式可以帮助我们快速计算一组数字的总和,而不需要逐个相加。

例如,如果我们有一组数字1、2、3、4、5,那么它们的层数之和可以用公式S = 5(5+1)/2 = 15来计算。

除了基本的层数之和计算公式之外,我们还可以使用其他方法来计算层数之和。

例如,我们可以使用递归方法来计算一组数字的总和。

递归方法是一种数学计算方法,通过将问题分解为更小的子问题来解决。

例如,如果我们要计算一组数字1、2、3、4、5的层数之和,我们可以使用递归方法来将问题分解为计算1、2、3、4的层数之和,然后再加上5。

这种方法可以帮助我们更快速地计算一组数字的总和,尤其是当一组数字很大时。

除了基本的层数之和计算方法之外,我们还可以使用数学公式来计算一组数字的总和。

例如,我们可以使用等差数列的求和公式来计算一组数字的总和。

等差数列是指一组数字之间的差值相等的数列。

例如,1、3、5、7、9就是一个等差数列,它们的差值都是2。

我们可以使用等差数列的求和公式来计算这组数字的总和,而不需要逐个相加。

这种方法可以帮助我们更快速地计算一组数字的总和,尤其是当一组数字是等差数列时。

在日常生活中,层数之和的计算方法经常被用于解决各种问题。

例如,我们可以使用层数之和的计算方法来确定一组数字的总和,或者用于解决数学问题。

分层总和法(1)假设条件①土的压缩性完全是由孔隙体积减小导致骨架变形的结果,土粒本身的压缩可以忽略;②不计土仅产生竖向压缩,而无侧向变形;③土层均质且在土层厚度范围内,压力是均匀分布的;④只计算竖向附加压力作用产生的压缩变形,而不考虑剪应力引起的变形; ⑤非均质地基按均质地基计算。

(2)计算步骤①地基土分层;(成层土的分界面,地下水面,且每层的厚度分层厚度一般不大于0.4b ) ②计算各分层界面处土的自重应力,得到地基土体中自重应力的分布; (从天然地面起算,地下水位以下取有效重度)③根据上部结构荷载与基础埋深计算基底附加压力p0及其分布;④计算各分层界面处基底中心下的竖向附加应力,得到地基土体中竖向附加应力的分布;⑤计算各分层中的平均自重应力和平均竖向附加应力; (1)12c i cii p σσ-+=(平均自重应力(1))2z i zii p σσ-+∆=;平均附加应力⑥确定地基沉降计算深度;(/0.2)20% (/0.1))z c z c σσσσ==若在该深度以下的为高压缩性土,(一般取自重应力等于附加应取力的)⑦计算各分层土的压缩量; 121121111()1i i i i i i i i i ii i i i i i i si e e e s H H H e e a p p p H H e E ε∆-∆===++-∆==+⑧将各分层土的压缩量进行求和,得到地基土总的沉降量;1n ii s s ==∆∑(3)分层总和法的不足之处①假设地基土无侧向变形,只在竖向发生压缩,这种假设只有当压缩土层厚度同基础底面荷载分布面积相比很小时才近似成立。

②假定地基土不能发生侧向变形导致计算结果偏小,而取基础底面中心点下的地基附加应力计算基础的平均沉降导致计算结果偏大,因此二者在一定程度上得到了相互弥补。

规范法(应力面积法)(1)规范法的基本思想:直接按照实际的附加应力分布曲线计算各个分层的平均附加应力,各个分层的平均附加应力等于该分层附加应力分布图的面积。

土力学

S o i l M e c h a n i c s

第四章Chapter 4 疑难释义4.2

如何评价分层总和法

当前建筑地基基础设计规范提出的计算最终沉降量的方法是以分层总和法为基础的。

分层总和法采用了如下假定:基底压力为线性分布;附加应力用弹性理论计算;只发生单向沉降,即侧限应力状态;只计算固结沉降,不计瞬时沉降和次固结沉降。

该方法具有如下优点: 可计算成层地基;可计算不同形状的基础,包括条性、矩形和圆形等;可计算不同基底压力分布,包括均匀、三角形和梯形分布;参数的试验测定方法简单。

1 / 1。