第一章初唐诗歌

- 格式:doc

- 大小:132.50 KB

- 文档页数:13

梦回大唐——古诗词诵读第一幕:初唐四杰内容:选用王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王的诗。

形式:四个着古装的男生装扮成初唐四杰,或寄歌山水,或格物咏志。

附:《滕王阁诗》年代:唐作者: 王勃滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。

画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。

闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。

阁中帝子今安在?槛外长江空自流!送杨处士反初卜居曲江唐·杨炯雁门归去远,垂老脱袈裟。

萧寺休为客,曹溪便寄家。

绿琪千岁树,黄槿四时花。

别怨应无限,门前桂水斜。

春晚山庄唐·卢照邻田家无四邻,独坐一园春。

茸啼非选树,鱼戏不惊纶。

山水弹琴尽,风花酌酒频。

年华已可乐,高兴复留人。

《晚憩田家》年代:唐作者: 骆宾王转蓬劳远役,披薜下田家。

山形类九折,水势急三巴。

悬梁接断岸,涩路拥崩查。

雾岩沦晓魄,风溆涨寒沙。

心迹一朝舛,关山万里赊。

龙章徒表越,闽俗本殊华。

旅行悲泛梗,离赠折疏麻。

唯有寒潭菊,独似故园花。

第二幕:盛世唐朝内容:田园诗派代表:王维的诗边塞诗派代表:诗仙李白的诗形式:王维的诗由两男两女在班级前各领读一首,后面学生和唱诗仙李白的诗是分男生女生对唱附:王维的诗1、《山居秋暝》空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

2、《九月九日忆山东兄弟》独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

3、《归嵩山作》清川带长薄,车马去闲闲。

流水如有意,暮禽相与还。

荒城临古渡,落日满秋山。

迢递嵩高下,归来且闭关。

4、《送元二使安西》渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

诗仙李白的诗1、《把酒问月》青天有月来几时,我今停杯一问之:人攀明月不可得,月行却与人相随?皎如飞镜临丹阙,绿烟灭尽清辉发?但见宵从海上来,宁知晓向云间没?白兔捣药秋复春,嫦娥孤栖与谁邻?今人不见古时月,今月曾经照古人。

古人今人若流水,共看明月皆如此。

唯愿当歌对酒时,月光长照金樽里。

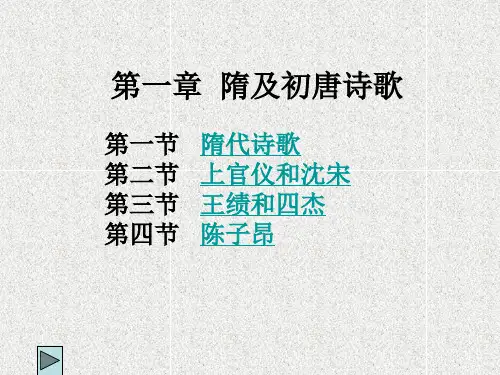

第一章隋及初唐诗歌第一节隋及唐初诗歌严可均辑《全上古三代秦汉三国六朝文》中,《全隋文》有36卷,作者计168人,其中文学作品不少。

逮软立辑《先秦魏晋南北朝诗》中,隋诗有10卷,作者计81人。

另外还有乐府和歌谣两卷。

隋朝是由梁陈的浮艳文学向健康文风转变的开端时期,直接影响到其后的唐朝。

隋文帝杨坚为扭转浮艳的文风,曾动用行政和法律的手段,584年他下诏宣布“公私文翰,并宜实录”。

治书御史学李谔在《上文帝书》中抨击六朝文风,力主崇实尚用,实为陈子昂革新诗风和韩柳古文运动理论的先驱。

杨广虽为暴君,却爱好文学,诗写得不错。

他的《拟饮马长城窟行》:千乘万骑动,饮马长城窟。

秋昏塞外云,雾暗关山月。

写得颇有骨力。

沈得潜评价:“风气将转之候也”。

他的《江都实宫乐词》对七律的形成有一定贡献。

杨广之外,隋朝诗人中以卢思道、杨素、薛道衡等人的成就早出。

都写过一些内容比较清新的边塞诗歌。

⑴薛道衡诗名早在北齐,北周任职时,已显露,南朝陈后主也常派人打听其诗作,一有新作,马上在南朝传播开来。

《人日思归》人日正月初七(旧时风俗称为“人日”)入春才七日,离家已二年。

人归落雁后,思发在花前。

归乡的思念在春天花发前已经产生,但要回去却落在秋天南雁北飞的后头了。

这首诗语短情长,质朴自然,绝无齐梁绮艳之习,唐人诗辉煌于后,此诗则不妨视作导夫先路者。

薛也因此获得了“名下固无虚士的赞誉。

《昔昔盐》(闺怨诗)是传诵名篇。

诗中“暗牖悬蛛网,空梁落雁泥”,两句用环境气氛的冷清,烘托思妇的落寞心情,相当动人。

传说薛也正因为这两句诗,触怒了忌刻残暴的隋炀帝,遭致杀身之祸(强行勒死)。

⑵杨素、卢思道杨素,开国功臣,其《出塞》及卢思道《从军行》都很出色。

总之,有隋一代,国祚虽短,但文学成就斐然,实为唐代文学的良好开端。

唐高祖武德元年至虞宗延和元年(618~712),这是唐诗的开创时期。

是扭转齐梁以来形式主义诗风,使唐诗走向健康发展的时期。

唐初,诗创中仍流行南朝的浮靡文风,太宗爱好文学,但受此风影响,写过宫体诗,艳情诗一类。

全唐诗第一卷第一首帝京篇十首[ 唐] 李世民秦川雄帝宅,函谷壮皇居。

绮殿千寻起,离宫百雉馀。

连薨遥接汉,飞观迥凌虚。

云日隐层阙,风烟出绮疏。

岩廊罢机务,崇文聊驻辇。

玉匣启龙图,金绳披凤篆。

韦编断仍续,缥帙舒还卷。

对此乃淹留,欹案观坟典。

移步出词林,停舆欣武宴。

雕弓写明月,骏马疑流电。

惊雁落虚弦,啼猿悲急箭。

阅赏诚多美,于兹乃忘倦。

鸣笳临乐馆,眺听欢芳节。

急管韵朱弦,清歌凝白雪。

彩凤肃来仪,玄鹤纷成列。

去兹郑卫声,雅音方可悦。

芳辰追逸趣,禁苑信多奇。

桥形通汉上,峰势接云危。

烟霞交隐映,花鸟自参差。

何如肆辙迹,万里赏瑶池。

飞盖去芳园,兰桡游翠渚。

萍间日彩乱,荷处香风举。

桂楫满中川,弦歌振长屿。

岂必汾河曲,方为欢宴所。

落日双阙昏,回舆九重暮。

长烟散初碧,皎月澄轻素。

搴幌玩琴书,开轩引云雾。

斜汉耿层阁,清风摇玉树。

欢乐难再逢,芳辰良可惜。

玉酒泛云罍,兰殽陈绮席。

千钟合尧禹,百兽谐金石。

得志重寸阴,忘怀轻尺璧。

建章欢赏夕,二八尽妖妍。

罗绮昭阳殿,芬芳玳瑁筵。

佩移星正动,扇掩月初圆。

无劳上悬圃,即此对神仙。

以兹游观极,悠然独长想。

披卷览前踪,抚躬寻既往。

望古茅茨约,瞻今兰殿广。

人道恶高危,虚心戒盈荡。

奉天竭诚敬,临民思惠养。

纳善察忠谏,明科慎刑赏。

六五诚难继,四三非易仰。

广待淳化敷,方嗣云亭响。

第一章隋代文学与初唐诗歌1.名词解释上官体一.上官,指初唐诗人上官仪,工于五言诗,好以绮错婉媚为本,上官仪贵显,故当时多有效其体者,人称为上官体。

二.特点:细致体察、情思婉转、笔法精细、对偶工整。

唐传奇唐传奇指唐代流行的文言短篇小说,它是在六朝志怪小说的基础上,融合历史传记小说、辞赋、诗歌和民间说唱艺术而形成的小说文体。

馆阁体馆阁体是唐代一种分题赋咏和寓直酬唱的诗体。

在对于诗律和诗艺的研炼发展上,为唐代近体诗的定型做出了贡献。

文章四友:武后时期的宫廷诗人李峤、杜审言、苏味道、崔融的并称。

内容不外歌功颂德、宫苑游宴,但在他们的其他一些作品中,却有时透露了诗歌变革的消息,有的还对诗歌体制的建设作出了积极的贡献。

四人中,以杜审言成就最高。

吴中四士:指包融、贺知章、张若虚、张旭。

四人为吴、越之士,文词俊秀,名扬于长安,号称“吴中四士”。

沈、宋:沈佺期、宋之问的并称,二人皆为初唐宫廷诗人,同以五言律诗见长。

他们在总结前人和当代人应用声律的实践经验的基础上,完成了“回忌声病,约句准篇”(《新唐书•宋之问传》)的工作,为律诗在平仄粘对、句数用韵方面的定型做出了重要的贡献,使以后作诗的人有明确的规格可以遵循。

律诗形式的定型,在诗歌发展史上具有重要意义。

2.初唐四杰一.初唐文学家王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王四人齐名,因而并称初唐四杰。

二.初唐四杰能真正反映社会中、下层一般人士的精神风貌和创作追求。

3.简述初唐四杰在创作上的共同特点。

初唐文学家王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王四人齐名,因而并称初唐四杰。

1.四人的创作个性是不同的,所长也异,其中卢、骆长于歌行,王、杨长于律诗。

2.他们自负很高,名高而位卑。

3.他们心中充满了博取功名的幻想和激情。

4.都有一种明确的审美追求;反对纤巧绮靡,提倡刚健骨气。

4.概述初唐四杰诗歌的创作特点。

初唐文学家王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王四人齐名,因而并称初唐四杰。

他们的创作特点有:一.重视抒发情怀和不平之气,面向市井,写个人生活情怀,也写沧海桑田的感慨,思索人生的哲理。

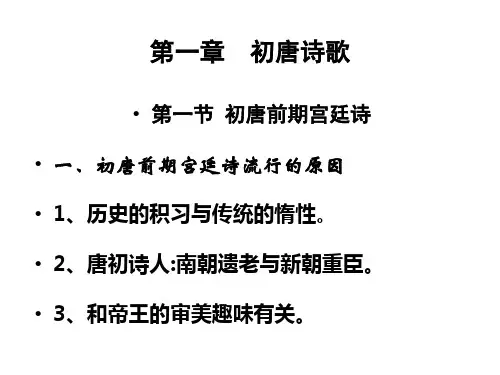

初唐诗歌初唐诗歌概况从唐朝建立到唐玄宗即位。

这是唐诗的准备阶段。

在风格、意境、声律等诸多方面为盛唐诗歌高峰的到来做了充分的准备。

占统治地位的仍是齐、梁的颓靡遗风。

正如明人陆时雍所说:“调入初唐,时带六朝锦色。

”(《诗镜总论》)南朝齐梁宫体诗:咏内人昼眠萧纲北窗聊就枕,南檐日未斜,攀钩落倚障,插捩举琵琶。

梦笑开娇靥,眼鬟压落花,簟纹生玉腕,香汗浸红纱。

夫婿恒相伴,莫误是倡家。

”赋得樱桃华林满芳景,洛阳遍阳春。

朱颜含远日,翠色影长津。

乔柯啭娇鸟,低枝映美人。

昔作园中实,今为席上珍(唐太宗)第一节初唐宫廷诗人1 、宫廷诗第一代诗人:唐太宗、虞世南、魏征、李百药等。

❖诗歌特色:华赡典雅,气象恢宏壮丽,洋溢着帝国初兴的气息。

❖宫廷诗第二代诗人:上官仪(龙朔变体)(1)诗歌以“绮错婉媚为本”,讲求诗歌对仗工整、用典精切、音律和谐优美、体制精巧玲珑的诗篇,为诗歌格律化发展提供了新的模式。

(2)提出所谓“六对”“八对”等写作技巧,对律诗形式的发展和格律的完善有着明显的促进作用。

❖唐上官仪曰:诗有六对:一曰正名对,“天地”、“日月”是也;二曰同类对,“花叶”、“草芽”是也;三日连珠对,“萧萧”、“赫赫”是也;四曰双声对,“黄槐”、“绿柳”是也;五日叠韵对,“彷徨”、“放旷”是也;六曰双拟对,“春树”、“秋池”是也。

❖又曰:诗有八对:一曰的名对,“送酒东南去,迎琴西北来”是也;二曰异类对,“风织池间树,虫穿草上文”是也;三曰双声对,“秋露香佳菊,春风馥丽兰”是也;四曰叠韵对,“放荡千般意,迁延一介心”是也;五曰联绵对,“残河河若带,初月月如眉”是也;六曰双拟对,“议月眉欺月,论花颊胜花”是也;七曰回文对,“情新因意得,意得逐情新”是也;八曰隔句对,“相思复相忆,夜夜泪沾衣。

空叹复空叹,朝朝君未归”是也。

去其重复,共十种:正名对(的名对):天地、日月、东西同类对:意义上属于同类的异类对:意义上属于异类的双声对:双声词对双声词叠韵对:叠韵词对叠韵词连珠对:叠音的形容词或象声词对联绵对:五言诗的二、三字重叠。

第一章初唐诗歌————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:23 / 13第一章 初唐诗歌• 初唐诗 :高祖武德元年(618)――睿宗延和年(712)• 初唐历时近百年,为盛唐诗歌的繁盛做了三方面的准备:1、扩大了诗歌创作的题材内容;2、完善了近体诗歌的体式;3、新诗歌理论的建设。

* 初唐百年诗歌的演进,可分为前后两个时期:1、前五十年,宫廷诗的时代。

主要作家是以李世民为核心,包括李百药、虞世南、马周、许敬宗、杨师道、长孙无忌、魏征、上官仪、褚亮等人的宫廷作家群。

而 “以绮错婉媚为本”(《旧唐书·上官仪传》)的“上官体”是这一时期的诗风代表。

在野诗人王绩“以真率浅疏之格”(翁方纲《石洲诗话》卷一)特立于初唐诗坛,惠及初唐四杰。

2、初唐后五十年是逐步突破旧诗风,建立唐诗风范的时期。

文坛上较热闹,改革诗风的呼声与创作实践同样强烈。

高宗武后时期,“以文章名天下”的初唐四杰登上诗坛,把诗歌的题材视野从宫廷移到市井、从台阁移到江山塞漠,感情基调也清新健康起来。

继之,台阁诗人沈佺期、宋之问确立了律诗这种新形式。

最后,陈子昂登高一呼,痛斥齐梁,高倡风骨,为唐诗开辟了健康的发展道路。

•总之,初唐诗歌虽未完全摆脱六朝的浮华和纤弱,诗歌的现实性和思想性尚有待进一步提高,但已透露了新的气息。

•第一节 初唐宫廷诗• 整个初唐时期,宫廷文臣及帝王后妃在诗坛非常活跃,形成一个庞大的诗人群体。

他们对格律诗的定型起到了重要作用。

• 一、贞观诗风• 宫廷诗第一阶段。

•唐开国后第一代诗人是唐太宗李世民及其身边的大臣文士。

他们认识到南北文学不同的艺术特色,提出“各去所短、合其两长”的文学主张。

4 / 13逐渐浮艳,尽管声律、辞藻运用方面日益精妙,但风格趣味却日益宫廷化,主旨归于颂美。

• 当时诗歌虽一定程度上体现了南北文学合流的趋势,但其创作成就离“文质彬彬,尽善尽美”的文学理想还相距甚远。

• 二、上官体• 宫廷诗第二阶段。

• 介于贞观、龙朔之间,出现了一位重要诗人上官仪,字游韶,贞观初进士,先后受到太宗高宗赏识。

《旧唐书·本传》云:“太宗雅好属文,每遣仪视草,又多令继和,凡有宴集,仪尝预焉。

” 存诗20首,大都是奉和应诏之作。

• 上官仪的诗以“绮错宛媚”著称,时人纷纷效仿,形成一种诗风,称为“上官体”。

由于其诗一出,宫廷诗风为之一变,故又有“龙朔变体”之称。

• 他的主要贡献在于对诗的对偶进行了整理与归纳,提出了“六对”、“八对”之说,对律诗的形成起到一定的作用。

*“六对”、“八对” • 据宋人魏庆之《诗人玉屑》引李淑《诗苑类格》,所谓“六对”是:一是正名对,如天地对日月;二是同类对,花叶对草芽;三是连珠对,萧萧对赫赫;四是双声对,如黄槐对绿柳;五是叠韵对,如彷徨对放旷;六是双拟对,如春树对秋池。

“八对”:一曰地名对,送酒东南去,迎琴西北来;二曰异类对,风织池间树,虫穿草上文;三曰双声对,秋露香佳菊,春风馥丽兰;四曰叠韵对,放荡千般意,迁延一介心;五曰连绵对,残河若带,初月如眉;六曰双拟对,议月眉欺月,论花颊胜花;七曰回文对,情新因意得,意得逐情新;八曰隔句对,相思复相忆,夜夜泪沾衣,空叹复空泣,朝朝君未归。

• 三、“文章四友”和“沈宋”• 宫廷诗第三阶段。

5 / 13李峤、苏味道、崔融、杜审言,以及并称“沈宋”的沈佺期和宋之问,他们是宫廷诗发展第三阶段的代表作家。

他们的作品虽内容主旨上与以前的宫廷诗无大差别,但诗律、诗艺方面有很大进展。

1、杜审言。

“文章四友”中杜审言成就最高,可谓初唐五律之冠。

•胡应麟《诗薮》:“初唐无七言律,五言亦未超然。

二体之妙,杜审言实为首倡。

” 王夫之《姜斋诗话》:“近体梁陈已有,至杜审言始叶于度。

” •此外,他身处宫廷时间较短,所以作品思想内容较充实,在律诗的题材开拓方面也作出了有意义的实践。

2、沈佺期和宋之问。

“沈宋”最终完成了五律的定型, “沈宋”之称成为律诗定型的标志。

•他们继承了六朝以来众多诗人应用形式格律的经验,并加以发展,使律诗不仅在音韵对仗、起承转合方面更为缜密工致,而且合于粘对规则,从而将已趋定型的律诗形式完全确定下来,使后人作诗有明确的规格可遵循。

•严羽《沧浪诗话》:“风雅颂一变而为离骚,再变而为两汉五言,三变而为歌行杂体,四变而为沈宋律诗。

” •沈佺期擅长七律,《古意呈乔补阙知之》(《独不见》)是其成名作,《遥同杜员外审言过岭》被后人称为初唐七律样板。

• 宋之问擅长五律,代表作《度大庾岭》。

*以遵守粘对规则为声律格式的五言律的定型,在唐代近体诗的发展过程中具有关键性意义,它不仅完成了由永明体的四声律到唐平仄律的过渡,而且是一种可以推而广之的声律法则。

(如:五言律—→五言排律、五言绝句,五言律→七言律→七绝)6 / 13诗歌格律常识简介一、构成诗歌格律的条件诗歌之所以成为诗歌,是由于它在语言文字形式上有种种不同于散文的规则,这些规则就叫格律。

* 中国传统诗歌格律的构成取决于以下几个条件: ➢ 1、句子的长短,即一句的字数; ➢ 2、一首诗的句数; ➢ 3、是否分段(分章、分阕); ➢ 4、句中各字的声调平仄; ➢ 5、是否讲究对仗; ➢ 6、押韵字的位置;➢ 7、句中的节奏。

二、什么是古体诗和近体诗(一)古体诗➢ 也称“古诗”或“古风”,是近体诗形成以前,除楚辞体外各种诗体的通称,每篇句数不拘,有四、五、六、七、杂言诸体,后世使用五、七言者较多。

五言古体诗简称五古,七言古体诗简称七古。

诗歌长短没有限制,最长达数百句,最短仅3句。

➢古体诗不同于近体诗最显著的特点:1 、用字不限平仄;2 、不要求对仗;3 、押韵相对自由(可平声,可仄声,可隔句,可连句,可换韵,可通押,韵部也不必拘守官韵)。

(二)近体诗➢唐代律体诗形成以后,人们把这种后起的、格律十分严格的诗歌体裁称为近体诗。

➢近体诗包括律诗、律体绝句、排律,其中律诗是近体诗的代表。

三、近体诗的格律➢ 近体诗的格律很严,大致包含以下几方面条件:1、讲究平仄。

7 / 13平仄规则是构成近体诗格律的最重要因素之一。

其平仄格式的基本规则有:①一句内以两字为一个节奏单位而形成平仄的交替变换。

独字节奏的位置服从于句子的节奏段,五言节奏段为上二下三,七言节奏段为上四下三。

➢ 所有近体诗句的平仄交替格式可归结为以下几种:•A 、五言诗: 甲、仄仄平平仄 ;乙、平平仄仄平 丙、平平平仄仄; 丁、仄仄仄平平• B 、七言诗:甲、平平仄仄平平仄乙、仄仄平平仄仄平丙、仄仄平平平仄仄丁、平平仄仄仄平平②一联里出句和对句的平仄序列相反。

➢ 诗律学中,这种规则叫“对”,不符合这一规则就叫“失对”。

➢一联里有以下配合方式:A 、乙式句配甲式句,即甲乙;B 、丙丁;C 、乙丁;D 、丁乙。

③相邻的两联,下联出句和上联对句的平仄要尽量相同。

➢下联出句和上联对句的这种平仄关系,诗律学上称为“粘”。

不符合粘的规则称作“失粘”。

➢ “粘”使得相邻两联整体上的平仄相反,即两个出句平仄相反,两个对句平仄相反。

* 如果完全遵守上述基本规则,那就过于拘束死板,不利于诗歌创作,所以,在此基础上,还形成了不少变通规则。

* 大致可分两类:A 、有的位置上可任意改变平仄:七言所有句式的第一字;甲、丙、丁三个句式中,五言第一字,七言第三字。

B 、有条件的变通:如有些位置上的平仄虽然不能任意改变,但可以在找出补救办法的情况下改变,即“拗救”。

*律体绝句一首四句,平仄上相当于半截律诗,五、七言也各有四种基本平仄格式。

*排律句数比律诗多,故又称长律,无论多长,都要遵守律诗平仄、对、粘的规则。

排律大多为五言,七言的罕见。

2、运用对仗。

* 对仗,是指两个句子结构上的平行和词类的对称。

8 / 13* 它并非近体诗独有,古体诗尤其唐以后的古体诗也常用,只是,近体诗对仗是格律上的规定,没有对仗就不合格。

不过,律绝用不用对仗两可,只要平仄合律即可。

(1)形成对仗的条件:A 、相对位置上的字属于相同的词类;B 、相对应的词组属于相同的结构类型;C 、两个句子整体上的语法结构关系相同。

•一般,律诗的对仗能满足其中两条。

十分工整的对仗可满足三个条件,有的只能满足一项。

(2)律诗的对仗:通常,颔联、颈联要有对仗,首联、尾联不对仗。

颔联也有不对仗的,但颈联必须对仗;在不做要求的首、尾联也有很多诗用对仗。

(3)关于对仗技巧的一些名目: •工对——相对仗的词不仅大类相同,而且小类也相同。

如“浮云游子意,落日故人情”。

• 宽对——不属于工对的都算宽对。

•借对——利用一词多义或异词同音现象形成的对仗。

如“庙堂知至理,风俗尽还淳” ;“东郭沧江合,西山白雪高” 。

•流水对—— 一联中出对句不但对仗,而且意思上前后相承、一气连贯,如“山中一夜雨,树杪百重泉”。

3、律诗、绝句的句数和字数都是固定的;排律也必须为偶数句。

每句字数同,要求绝对整齐。

• 由于篇幅有限,近体诗句法上形成了许多特点。

如:省略、紧缩、改变语序、活用等。

4、押韵①押韵必须用官韵。

(唐,《切韵》;宋,《广韵》;元明清,“平水韵”) ② 一般只用平声韵,不用仄韵。

9 / 13③一首诗一韵到底,中间不换韵。

第二节 初唐四杰*初唐时期,“初唐四杰”的创作活动代表了当时中、下层一般士人的精神风貌和创作追求。

一、“四杰”及其创作概况 • “初唐四杰”是指王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。

•他们的人生有着共同的特点:抱负远大而沉沦下僚,才学超群而人生坎坷。

——→创作实践和美学追求迥异于宫廷诗人。

•他们大都生于贞观年间,而创作活动集中在高宗至武后时期,“以文章齐名天下”。

其中王勃才气最高,成就最大。

• 他们有变革文风的自觉意识和明确的审美追求:反对纤巧绮靡,提倡刚健骨气。

•他们的诗歌创作诸体皆备,而以五言律诗和〈七言歌行〉(教材P186)成就最高。

四人创作个性不同,各有所长。

大致说来,王、杨长于五律,卢、骆长于歌行。

* 王勃,字子安,绛州龙门(山西河津)人。

他的诗歌以五律、五绝造诣最高。

• 《送杜少府之任蜀川》(背诵)为五律杰作; 五绝如《山中》(背诵) •其他体式诗歌也有佳制,如七言诗《滕王阁诗》(其文《滕王阁序》广为传诵);乐府诗《采莲曲》承袭乐府民歌但能把意境拓展开去。

•其优秀篇章风骨兼备,境界高远,格调壮大昂扬,预示着即将到来的“盛唐气象”。

?山 中长江悲已滞, 万里念将归。

况属高风晚, 山山黄叶飞。

• 杨炯, 擅长五律,《从军行》(背诵)10 / 13 • 卢照邻,擅长七言歌行,如《长安古意》(熟读并背诵名句)、《行路难》。

•骆宾王,擅长歌行,如《帝京篇》。