浙教版教材数学七年级下册

- 格式:doc

- 大小:85.50 KB

- 文档页数:4

浙教版七年级下册数学教材一、内容框架。

1. 整式的乘除。

- 这里面就像一场数字和字母的魔法游戏。

同底数幂相乘,底数不变指数相加,就像是有相同家族标志(底数相同)的小伙伴们在一起玩加法游戏,不过是玩指数的加法。

幂的乘方呢,底数不变指数相乘,感觉像是给幂这个小团体又进行了一次特殊的内部整合。

- 积的乘方也很有趣,等于把积里的每个因数都乘方再相乘,就像是给一群小伙伴们分别打扮(乘方)后再重新组合起来。

整式的除法也有它的规则,单项式除以单项式、多项式除以单项式都有各自的小窍门。

2. 平行线与相交线。

- 平行线就像两个永远保持距离、规规矩矩的小伙伴,它们有着同位角相等、内错角相等、同旁内角互补这些神奇的关系。

而相交线就比较热闹啦,相交就会产生对顶角,对顶角还相等呢,就像两个面对面的镜子,反射出来的角度是一样的。

3. 事件的可能性。

- 这部分像是在玩猜谜游戏。

有些事件是必然会发生的,就像太阳每天都会升起一样,这叫必然事件。

有些事件是绝对不会发生的,比如在正常情况下,水往高处流,这就是不可能事件。

还有一些事件是有可能发生也有可能不发生的,就像明天会不会下雨,这就是随机事件。

4. 二元一次方程组。

- 这就像是给两个未知数找平衡的过程。

比如说有两个条件(两个方程)来约束这两个未知数,就像给两个调皮的小娃娃设定规则,让它们乖乖听话,找到满足两个方程的解,就像是找到两个小娃娃都满意的活动方案一样。

5. 整式的乘除与因式分解。

- 因式分解是把一个多项式变成几个整式乘积的形式,就像是把一个大的组合玩具拆分成几个小的零件,而且拆分的方式还多种多样,有提公因式法,就像从一群小伙伴里找出共同的老大(公因式)带出来;还有公式法,像完全平方公式和平方差公式,就像是给多项式找到了特定的变形模板。

二、教材特点。

1. 循序渐进的难度。

- 它不会一下子把你难倒,而是像搭梯子一样,从简单的概念开始,一步一步地增加难度。

比如说先让你熟悉整式的基本运算,然后再把这些运算运用到更复杂的方程和因式分解中。

浙教版七年级数学下册全册教案一、教学内容1. 第一章实数第一节实数的概念及分类第二节实数的运算第三节实数与数轴2. 第二章函数第一节函数的概念第二节函数的性质第三节一次函数第四节反比例函数3. 第三章一次方程与不等式第一节一次方程第二节一次不等式与不等式组第三节应用问题4. 第四章空间图形第一节平面图形的观察第二节立体图形的观察第三节视图与投影二、教学目标1. 理解实数的概念,掌握实数的分类和运算。

2. 理解函数的概念,掌握一次函数和反比例函数的性质及应用。

3. 掌握一次方程和不等式的解法,并能解决实际问题。

4. 培养学生的空间想象能力和几何直观。

三、教学难点与重点1. 教学难点:实数的运算、函数的性质、一次方程和不等式的解法。

2. 教学重点:实数的概念、一次函数和反比例函数、空间图形的观察。

四、教具与学具准备1. 教具:黑板、粉笔、直尺、圆规、三角板、多媒体设备。

2. 学具:教材、练习本、铅笔、直尺、圆规、三角板。

五、教学过程1. 导入:通过生活实例或实际操作,引入实数的概念,激发学生学习兴趣。

1.1 情景引入:超市购物时,小华买了3.25元的苹果和1.8元的香蕉,计算总价。

1.2 例题讲解:实数的加法运算。

1.3 随堂练习:计算实数的加减运算。

2. 新课内容:讲解实数的概念、分类及运算。

2.1 新知讲解:实数的概念及分类。

2.2 例题讲解:实数的乘除运算。

2.3 随堂练习:计算实数的乘除运算。

3. 知识巩固:通过练习,巩固实数的运算。

3.1 课堂练习:完成教材课后习题。

3.2 答疑解惑:针对学生疑问,进行解答。

5. 课后作业:布置实数相关的作业。

六、板书设计1. 实数的概念及分类2. 实数的运算3. 一次函数的性质4. 一次方程和不等式的解法5. 空间图形的观察七、作业设计1. 作业题目:(1)计算题:计算实数的加减乘除运算。

(2)应用题:根据实际情景,列写一次方程或不等式。

(3)思考题:思考实数与数轴的关系。

浙江版七年级数学下册全册教案一、教学内容1. 第一章:有理数1.1 有理数的概念与分类1.2 有理数的加减法1.3 有理数的乘除法1.4 有理数的乘方与开方2. 第二章:一元一次方程2.1 方程的概念与解法2.2 一元一次方程的解法2.3 一元一次方程的应用3. 第三章:几何图形3.1 线段、射线与直线3.2 角的概念与分类3.3 三角形的性质与判定3.4 四边形的性质与判定二、教学目标1. 理解并掌握有理数的概念与运算,能够熟练进行有理数的混合运算。

2. 学会解一元一次方程,并能将其应用于解决实际问题。

3. 掌握几何图形的基本概念与性质,能够运用相关知识解决几何问题。

三、教学难点与重点1. 教学难点:有理数的乘除法与乘方、开方一元一次方程的解法与应用几何图形的性质与判定2. 教学重点:有理数的运算规律方程的解法与实际应用几何图形的基本概念与性质四、教具与学具准备1. 教具:多媒体设备、黑板、粉笔、教鞭等。

2. 学具:学生用书、练习本、文具等。

五、教学过程1. 引入实践情景:通过实际生活案例,引出有理数的概念与运算。

通过解决实际问题,引入一元一次方程。

通过观察实物,引入几何图形的学习。

2. 例题讲解:讲解有理数的加减、乘除、乘方、开方的运算方法,并进行示范。

讲解一元一次方程的解法,分析步骤与关键点。

讲解几何图形的性质与判定,通过示例进行说明。

3. 随堂练习:设计有理数运算的练习题,让学生巩固所学。

设计一元一次方程的练习题,让学生学会应用。

设计几何图形的练习题,让学生掌握基本性质与判定。

4. 课堂小结:六、板书设计1. 板书内容:有理数的概念与运算规律一元一次方程的解法与实际应用几何图形的基本概念与性质2. 板书要求:结构清晰,重点突出字迹工整,图表规范七、作业设计1. 作业题目:有理数的混合运算题一元一次方程的应用题几何图形的性质与判定题2. 答案:作业答案详细,步骤清晰八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:针对学生的掌握情况,调整教学方法与策略。

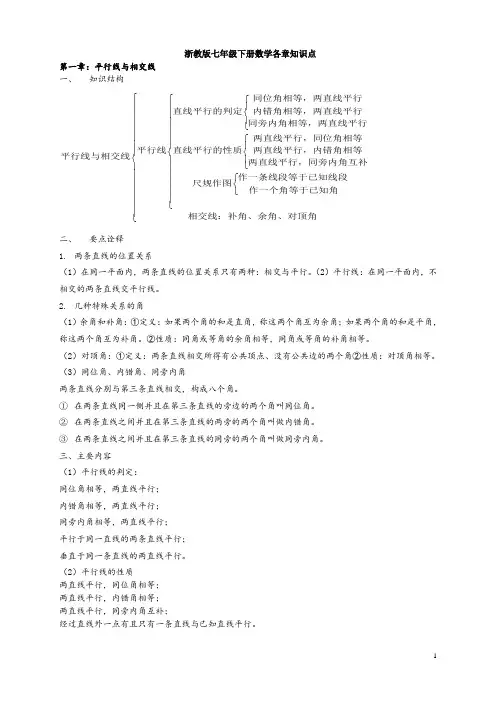

浙教版七年级下册数学各章知识点第一章:平行线与相交线一、知识结构⎧⎧⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎨⎨⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎩⎪⎩同位角相等,两直线平行直线平行的判定内错角相等,两直线平行同旁内角相等,两直线平行两直线平行,同位角相等平行线直线平行的性质两直线平行,内错角相等平行线与相交线两直线平行,同旁内角互补作一条线段等于已知线段尺规作图作一个角等于已知角相交线:补角、余角、对顶角二、要点诠释1.两条直线的位置关系(1)在同一平面内,两条直线的位置关系只有两种:相交与平行。

(2)平行线:在同一平面内,不相交的两条直线交平行线。

2.几种特殊关系的角(1)余角和补角:①定义:如果两个角的和是直角,称这两个角互为余角;如果两个角的和是平角,称这两个角互为补角。

②性质:同角或等角的余角相等,同角或等角的补角相等。

(2)对顶角:①定义:两条直线相交所得有公共顶点、没有公共边的两个角②性质:对顶角相等。

(3)同位角、内错角、同旁内角两条直线分别与第三条直线相交,构成八个角。

①在两条直线同一侧并且在第三条直线的旁边的两个角叫同位角。

②在两条直线之间并且在第三条直线的两旁的两个角叫做内错角。

③在两条直线之间并且在第三条直线的同旁的两个角叫做同旁内角。

三、主要内容(1)平行线的判定:同位角相等,两直线平行;内错角相等,两直线平行;同旁内角相等,两直线平行;平行于同一直线的两条直线平行;垂直于同一条直线的两直线平行。

(2)平行线的性质两直线平行,同位角相等;两直线平行,内错角相等;两直线平行,同旁内角互补;经过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行。

第二章:二元一次方程组2.1二元一次方程含有两个未知数,且含有未知数的项的次数都是一次的方程叫做二元一次方程。

使二元一次方程两边的值相等的一对未知数的值,叫做二元一次方程的一个解。

2.2二元一次方程组由两个二元一次方程组成,并且含有两个未知数的方程组,叫做二元一次方程组。

2024年浙教版七年级数学下册全册教案一、教学目标1.知识与技能:掌握平面几何的基本概念、性质和定理。

能够运用代数方法解决实际问题。

培养学生的空间想象能力和逻辑思维能力。

2.过程与方法:通过实际操作、观察、猜想、验证等方法,引导学生发现和理解数学规律。

培养学生合作学习、自主探究的学习习惯。

3.情感态度与价值观:激发学生对数学的兴趣和热爱,培养学生的数学素养。

培养学生勇于挑战、积极向上的精神风貌。

二、教学重点与难点1.教学重点:平面几何的基本概念、性质和定理。

代数方程的解法及其应用。

数据的收集、整理和分析。

2.教学难点:几何图形的性质证明。

代数方程的解法技巧。

数据处理和分析方法的掌握。

三、教学过程第一单元:平面几何第1课时:平面几何的基本概念1.教学内容:平面、直线、射线、线段的概念,点、线、面的关系。

2.教学过程:引导学生观察生活中的几何现象,激发学习兴趣。

通过实际操作,让学生感受点、线、面的关系。

讲解基本概念,引导学生理解并运用。

第2课时:三角形的基本概念1.教学内容:三角形、角、边的概念,三角形的分类。

2.教学过程:利用多媒体展示三角形,引导学生观察、分析。

讲解三角形的基本概念,让学生掌握三角形的分类方法。

进行实际操作,巩固所学知识。

第二单元:代数方程第1课时:一元一次方程1.教学内容:一元一次方程的概念,解法及应用。

2.教学过程:通过实际问题引入一元一次方程的概念。

讲解解法,引导学生独立解题。

第2课时:二元一次方程组1.教学内容:二元一次方程组的概念,解法及应用。

2.教学过程:利用实际问题引入二元一次方程组的概念。

讲解解法,让学生理解并掌握。

进行实际操作,巩固所学知识。

第三单元:数据的收集与处理第1课时:数据的收集1.教学内容:数据收集的方法,调查问卷的设计。

2.教学过程:引导学生关注数据收集的重要性。

讲解数据收集的方法,让学生学会设计调查问卷。

实际操作,让学生亲自体验数据收集过程。

第2课时:数据处理与分析1.教学内容:数据的整理、描述和分析。

最新浙教版七年级数学下册全册教案教学设计一、教学内容1. 第五章:相交线与平行线详细内容:平行线的性质与判定,相交线与平行线的应用问题。

2. 第六章:三角形详细内容:三角形的性质,三角形的判定,等腰三角形,直角三角形。

3. 第七章:变量与函数详细内容:函数的定义,正比例函数,反比例函数,一次函数。

二、教学目标1. 知识与技能:使学生掌握相交线、平行线的性质与判定,了解三角形的性质与判定,理解变量与函数的概念,掌握正比例函数、反比例函数、一次函数的性质。

2. 过程与方法:通过实践情景引入、例题讲解、随堂练习,培养学生的观察能力、逻辑思维能力和解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观:激发学生对数学学科的兴趣,培养学生的合作意识,提高学生的自主学习能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:相交线与平行线的判定,三角形的性质与判定,一次函数图像与性质。

2. 教学重点:平行线的性质与判定,三角形的性质与判定,正比例函数、反比例函数、一次函数的性质。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体教学设备,几何模型,函数图像演示软件。

2. 学具:直尺,圆规,三角板,计算器。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过生活中的实例,引出相交线与平行线的概念,激发学生的学习兴趣。

2. 例题讲解:详细讲解相交线与平行线的判定方法,三角形的性质与判定,函数的定义及性质。

3. 随堂练习:针对每个知识点设计练习题,巩固所学内容。

4. 小组讨论:分组讨论解决实际问题,培养学生的合作意识和解决问题的能力。

六、板书设计1. 知识点使用不同颜色粉笔,突出重点内容。

2. 例题与解答:列出典型例题,清晰展示解题过程。

七、作业设计1. 作业题目:(1)相交线与平行线的性质与判定练习题。

(2)三角形性质与判定的应用题。

(3)函数图像绘制及性质分析题。

2. 答案:详细写出解题过程和答案,方便学生对照。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:针对课堂教学中出现的问题,分析原因,调整教学方法,提高教学质量。

浙教版七年级数学下册全册教学课件一、教学内容本节课的教学内容选自浙教版七年级数学下册,主要包括第四章《整式的加减与乘除》、第五章《方程与不等式》、第六章《函数与图形》、第七章《统计与概率》四个章节。

具体内容如下:第四章《整式的加减与乘除》:4.1整式的加减;4.2整式的乘法;4.3整式的除法。

第五章《方程与不等式》:5.1一元一次方程;5.2二元一次方程组;5.3一元一次不等式;5.4不等式组。

第六章《函数与图形》:6.1一次函数;6.2二次函数;6.3反比例函数;6.4函数的图像与性质。

第七章《统计与概率》:7.1统计;7.2概率。

二、教学目标1. 掌握整式的加减、乘除运算方法,能够熟练运用整式运算法则解决实际问题。

2. 理解方程与不等式的概念,学会解一元一次方程、二元一次方程组、一元一次不等式和不等式组,能够运用方程与不等式解决实际问题。

3. 掌握一次函数、二次函数、反比例函数的定义与性质,能够分析实际问题中的函数关系,并运用函数知识解决相关问题。

4. 了解统计与概率的基本概念和方法,能够运用统计与概率的知识解决实际问题。

5. 培养学生的逻辑思维能力、创新能力和团队协作能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:整式的混合运算、函数图像的识别与分析、概率的计算。

2. 教学重点:整式的加减、乘除运算;一元一次方程、二元一次方程组、一元一次不等式和不等式组的解法;一次函数、二次函数、反比例函数的性质及其应用;统计与概率的基本方法及其应用。

四、教具与学具准备1. 教具:黑板、粉笔、多媒体教学设备。

2. 学具:教材、练习册、草稿纸、直尺、圆规、量角器。

五、教学过程1. 实践情景引入:以实际问题引导学生思考,例如:“某商店举行打折活动,原价为100元的商品打8折后售价是多少?”2. 例题讲解:讲解整式的加减、乘除运算方法,方程与不等式的解法,函数的性质及其应用,概率的计算方法。

3. 随堂练习:针对讲解的内容,设计相应的练习题,让学生即时巩固所学知识。

浙教版七年级数学下册全册精品教案一、教学内容1. 第1章:有理数1.1 有理数的概念与分类1.2 有理数的加减乘除1.3 有理数的乘方与开方2. 第2章:一元一次方程2.1 方程的概念与解法2.2 一元一次方程的应用2.3 方程组及其解法3. 第3章:平面几何3.1 点、线、面的基本概念3.2 直线与圆的位置关系3.3 几何图形的面积与周长二、教学目标1. 理解有理数的概念,掌握有理数的混合运算方法。

2. 学会解一元一次方程,并能应用于实际问题。

3. 掌握平面几何的基本概念,能够计算几何图形的面积与周长。

三、教学难点与重点1. 教学难点:有理数的混合运算、一元一次方程的解法、平面几何图形的计算。

2. 教学重点:培养学生的运算能力、解决问题的能力和空间想象能力。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:练习本、铅笔、尺子、圆规。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过生活中的实例,让学生了解有理数在实际问题中的应用,激发学生学习兴趣。

2. 例题讲解:结合教材内容,精选典型例题,讲解有理数的混合运算、一元一次方程的解法以及平面几何图形的计算。

3. 随堂练习:设计适量练习题,让学生巩固所学知识,并及时给予反馈。

4. 知识拓展:介绍有理数在数学发展史上的地位,以及平面几何在实际生活中的应用。

六、板书设计1. 有理数的混合运算2. 一元一次方程的解法3. 平面几何图形的计算七、作业设计1. 作业题目:(1)计算题:完成课后习题1、2、3。

(2)应用题:根据教材第2章内容,设计一道实际应用题,要求学生列出方程并解答。

(3)拓展题:探讨平面几何图形的面积与周长计算方法,完成课后习题4。

2. 答案:(1)计算题答案:见教材课后习题答案。

(2)应用题答案:根据实际问题,列出方程并解答。

(3)拓展题答案:见教材课后习题答案。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:2. 拓展延伸:探讨有理数的乘方与开方,以及更复杂的平面几何图形的计算方法,为后续学习打下基础。

浙教版七年级数学下册全册教学精品课件一、教学内容1. 第1章实数1.1 有理数1.2 无理数1.3 实数的运算2. 第2章代数式2.1 代数式的概念2.2 代数式的运算2.3 代数式的化简3. 第3章方程与不等式3.1 方程的概念3.2 一元一次方程3.3 二元一次方程组3.4 不等式与不等式组4. 第4章函数4.1 函数的概念4.2 一次函数4.3 二次函数5. 第5章数据分析5.1 数据的收集与整理5.2 数据的描述5.3 概率初步二、教学目标1. 理解并掌握实数、代数式、方程与不等式、函数以及数据分析的基本概念和性质。

2. 能够运用所学的知识解决实际问题,提高数学应用能力。

3. 培养学生的逻辑思维能力和数据分析能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:实数、代数式的化简与运算方程与不等式的解法函数的性质及图像数据分析的方法2. 教学重点:实数的概念及其运算代数式的化简与运算方程与不等式的解法函数的性质与图像数据分析的方法与应用四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、黑板、粉笔、教学模型等。

2. 学具:教材、练习本、计算器、直尺、圆规等。

五、教学过程1. 导入新课:通过实践情景引入,激发学生的学习兴趣。

2. 例题讲解:精选典型例题,详细讲解解题思路和方法。

3. 随堂练习:设计有针对性的随堂练习,巩固所学知识。

4. 知识拓展:引导学生探索数学知识在实际生活中的应用。

六、板书设计1. 浙教版七年级数学下册全册教学精品课件2. 各章节及知识点3. 例题及解题步骤4. 课堂小结七、作业设计1. 作业题目:实数的运算与应用代数式的化简与运算方程与不等式的解法函数的性质与图像数据分析的方法与应用2. 答案:详细解答各题目,注明解题关键步骤。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:鼓励学生参加数学竞赛,提高解题能力。

组织数学实践活动,培养学生的实际操作能力。

推荐课外阅读资料,拓宽学生的知识视野。

重点和难点解析1. 教学内容的设置与安排2. 教学目标的制定3. 教学难点与重点的识别4. 教学过程的实践情景引入5. 例题讲解的详细程度6. 作业设计的针对性与答案的详细性7. 课后反思及拓展延伸的实际操作一、教学内容的设置与安排教学内容应紧密结合教材章节,涵盖所有知识点,同时要注重知识点之间的逻辑关系。

最新浙教版七年级数学下册全册教案教学设计一、教学内容1. 第一章:数据的收集与整理数据的收集方法、数据整理与表示、频数与频率分布表2. 第二章:平面几何线段、射线、直线;角的度量与表示;平行线与相交线;三角形的基本性质3. 第三章:一元一次方程方程的概念、方程的解法、方程的应用4. 第四章:不等式与不等式组不等式的概念与性质、一元一次不等式及不等式组的解法、不等式的应用二、教学目标1. 让学生掌握数据的收集与整理方法,能够运用图表进行数据展示。

2. 使学生理解平面几何的基本概念,能够运用相关知识解决简单几何问题。

3. 让学生掌握一元一次方程的解法,能够解决实际问题中的一元一次方程问题。

4. 培养学生运用不等式及其不等式组解决实际问题的能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:数据的整理与表示、三角形的基本性质、一元一次不等式组的解法。

2. 教学重点:数据收集与整理、平面几何基本概念、一元一次方程与不等式的解法。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT、黑板、直尺、圆规、三角板。

2. 学具:练习本、铅笔、直尺、圆规。

五、教学过程1. 引入实践情景,激发学生学习兴趣。

通过生活中的实例,引入数据收集与整理的必要性;以实际几何图形为例,引出平面几何的相关概念。

2. 例题讲解,使学生掌握重点知识。

讲解数据收集与整理的步骤,展示频数与频率分布表的制作方法;通过例题讲解,使学生掌握平面几何的基本概念和解题方法;以实际例题为例,引导学生掌握一元一次方程与不等式的解法。

3. 随堂练习,巩固所学知识。

设计与教学内容相关的练习题,让学生在课堂上完成,并及时给予反馈。

4. 小组讨论,提高学生的合作能力。

将学生分成小组,针对某一问题进行讨论,促进学生之间的交流与合作。

六、板书设计1. 数据的收集与整理:流程图、频数与频率分布表。

2. 平面几何:相关概念、性质、定理。

3. 一元一次方程与不等式:解法步骤、应用实例。

七、作业设计1. 作业题目:收集并整理班级同学的身高、体重数据,绘制频数与频率分布表。

2024年浙教版七年级数学下全册教案一、教学内容1. 一元一次方程的概念、解法及应用;2. 一元一次不等式的概念、解法及应用;3. 方程与不等式的实际应用。

二、教学目标1. 理解一元一次方程和一元一次不等式的概念,掌握它们的解法及应用;2. 能够运用方程和不等式解决简单的实际问题;3. 培养学生的逻辑思维能力和解决问题的能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:一元一次不等式的解法及其应用;2. 教学重点:一元一次方程和一元一次不等式的概念及其解法。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体教学设备、黑板、粉笔;2. 学具:学生用书、练习本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过一个实践情景引入,如购物时如何根据预算选择商品,引导学生思考方程与不等式在实际生活中的应用;2. 新课导入:讲解一元一次方程的概念、解法及应用,结合例题进行讲解;3. 例题讲解:选取典型例题,讲解一元一次方程的解法,引导学生学会分析问题、解决问题;4. 随堂练习:让学生独立完成练习题,巩固一元一次方程的解法;5. 新课导入:讲解一元一次不等式的概念、解法及应用,结合例题进行讲解;6. 例题讲解:选取典型例题,讲解一元一次不等式的解法,引导学生学会分析问题、解决问题;7. 随堂练习:让学生独立完成练习题,巩固一元一次不等式的解法;9. 课堂评价:对学生的学习情况进行评价,鼓励学生积极思考、积极参与。

六、板书设计1. 第二章方程与不等式2. 一元一次方程:(1)概念;(2)解法;(3)应用。

3. 一元一次不等式:(1)概念;(2)解法;(3)应用。

七、作业设计1. 作业题目:(1)解下列方程:2x+5=15;3(x4)+2x=10;(2)解下列不等式:3x7<11;2(x+3)>5x6。

2. 答案:(1)x=5;x=4;(2)x>6;x<9。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课学生对一元一次方程和一元一次不等式的掌握情况较好,但部分学生在解不等式时还存在一定困难,需要在今后的教学中加强训练;2. 拓展延伸:引导学生思考方程与不等式在生活中的其他应用,如银行存款利息的计算、打折商品的价格计算等,激发学生的学习兴趣。

七年级数学下册全册教案浙教版【教案】一、教学内容1. 第五章:相交线与平行线5.1: 相交线5.2: 平行线及其判定5.3: 平行线的性质2. 第六章:数据的收集与整理6.1: 数据的收集6.2: 数据的整理6.3: 扇形统计图3. 第七章:平面几何图形7.1: 三角形7.2: 多边形7.3: 图形的镶嵌二、教学目标1. 理解并掌握相交线和平行线的性质及其在实际中的应用。

2. 学会进行数据的收集与整理,并能够绘制扇形统计图。

3. 掌握三角形、多边形的基本概念,理解平面图形的镶嵌原理。

三、教学难点与重点1. 教学难点:平行线的判定与性质,数据的整理与扇形统计图的绘制。

2. 教学重点:图形的性质与应用,数据的收集与分析。

四、教具与学具准备1. 教具:尺子、圆规、三角板、统计图表模板。

2. 学具:直尺、圆规、量角器、彩笔、练习本。

五、教学过程1. 导入新课:通过生活中的实例引入相交线和平行线的概念。

2. 知识讲解:讲解相交线的性质,用图例说明。

介绍平行线的判定方法,辅以实际例题。

分析平行线的性质,并指导学生进行随堂练习。

3. 数据收集与整理:讲解数据收集的方法,进行小组活动实践。

展示数据整理的步骤,指导学生绘制扇形统计图。

4. 平面几何图形:介绍三角形、多边形的分类和性质。

通过拼图活动,让学生体验图形的镶嵌。

5. 例题讲解与随堂练习:对重点难点进行例题讲解,引导学生思考。

设计随堂练习,及时巩固所学知识。

六、板书设计1. 相交线与平行线的性质2. 数据的收集与整理流程3. 扇形统计图的绘制方法4. 三角形与多边形的分类及性质5. 图形镶嵌的实例七、作业设计1. 作业题目:习题5.1第2、4、6题。

习题6.2第3、5题。

习题7.3第4、6题。

2. 答案:见附页。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:针对学生的掌握情况,调整教学方法,加强对平行线性质和数据分析的讲解。

2. 拓展延伸:引导学生探索生活中的平行线应用。

浙教版七年级数学下册全册教案一、教学内容1. 第五章:相交线与平行线详细内容:平行线的判定与性质,相交线的性质,同位角、内错角、同旁内角的概念及计算。

2. 第六章:数据的收集与整理详细内容:数据的收集、整理、描述、分析,概率初步。

3. 第七章:平面几何图形详细内容:三角形、四边形、圆的基本概念及性质,图形的面积计算。

4. 第八章:一元一次方程组详细内容:一元一次方程组的解法,方程组的实际应用。

二、教学目标1. 理解并掌握相交线、平行线的性质,能够运用相关知识解决实际问题。

2. 学会数据的收集、整理、描述和分析方法,了解概率的基本概念。

3. 掌握平面几何图形的基本概念和性质,能够运用相关知识进行图形计算。

4. 学会一元一次方程组的解法,能够解决实际问题。

三、教学难点与重点1. 教学难点:平行线的判定与性质,数据的整理与分析,图形的面积计算,一元一次方程组的解法。

2. 教学重点:相交线与平行线的性质,数据的收集与整理方法,平面几何图形的性质,一元一次方程组的解法。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体教学设备,几何画板,统计图表。

2. 学具:直尺、圆规、量角器,统计表格,计算器。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过生活中的实例,引导学生学习相交线与平行线的性质,数据的收集与整理,平面几何图形的性质,一元一次方程组的解法。

2. 例题讲解:针对每个章节的重点和难点,进行典型例题的讲解。

3. 随堂练习:针对每个知识点,设计相应的随堂练习,巩固所学内容。

4. 小组讨论:组织学生进行小组讨论,分享学习心得,提高合作能力。

六、板书设计1. 采用提纲式板书,列出每个章节的重点内容。

2. 结合图形、表格、方程等,直观展示解题过程。

七、作业设计1. 作业题目:(1)平行线的判定与性质:完成教材第5章课后习题1、2、3。

(2)数据的收集与整理:完成教材第6章课后习题1、2、3。

(3)平面几何图形:完成教材第7章课后习题1、2、3。

浙教版数学七年级下册全册优质课件浙教版数学七年级下册全册优质课件第一章:代数式1.1 字母表示数通过对小学知识的回顾,引导学生理解代数式的概念。

通过一些典型例题的解析,让学生掌握代数式的基本运用。

1.2 列代数式让学生理解并掌握如何将数学语言转化为代数式,进一步巩固代数式的基本概念。

通过一些有趣的实例,让学生体验代数式的实际应用。

1.3 去括号详细讲解去括号的法则和步骤,并通过练习题让学生实践操作,加深对知识点的理解。

1.4 代数式的值通过一些具体例题的讲解,让学生理解代数式的值的概念,并掌握如何将字母的值代入代数式进行计算。

第二章:一元一次方程2.1 一元一次方程的概念和性质通过实例引入一元一次方程的概念,然后详细讲解一元一次方程的性质,并通过练习题让学生加深对知识点的理解。

2.2 解一元一次方程通过例题的解析,让学生掌握解一元一次方程的基本方法,并通过一系列练习题进行实践操作。

2.3 一元一次方程的应用通过一些实际问题的解析,让学生掌握如何利用一元一次方程解决实际问题,提高解决实际问题的能力。

第三章:图形的运动3.1 平移和旋转通过实例的展示,让学生理解平移和旋转的概念,并掌握它们的基本性质。

3.2 轴对称图形通过一些具体例题的讲解,让学生理解轴对称图形的概念,并掌握如何判断一个图形是否为轴对称图形。

第四章:概率初步认识4.1 概率的基本概念通过实验和例题的解析,让学生理解概率的概念,掌握如何计算事件发生的概率。

4.2 概率的运用通过一些实际问题的解析,让学生掌握如何利用概率解决实际问题,提高解决实际问题的能力。

第五章:三角形初步认识5.1 三角形的概念和性质通过实例的展示,让学生理解三角形的概念,并掌握三角形的基本性质。

5.2 三角形的三边关系通过实验和例题的解析,让学生理解三角形的三边关系,掌握如何根据三边关系判断三角形是否成立。

5.3 三角形的内角和定理通过实例的解析,让学生理解三角形的内角和定理,掌握如何利用内角和定理进行计算和证明。

最新浙教版七年级数学下册全册教案教学设计一、教学内容本教案依据最新浙教版七年级数学下册全册教材,具体章节及详细内容如下:1. 第五章:相交线与平行线详细内容:平行线的判定与性质,相交线的性质,平行线的应用。

2. 第六章:数据的收集与整理详细内容:数据的收集,数据的整理与表示,概率初步。

3. 第七章:三角形详细内容:三角形的基本概念,三角形的性质,三角形的判定。

4. 第八章:图形的轴对称详细内容:轴对称图形的性质,轴对称图形的应用。

二、教学目标1. 知识与技能:(1)理解并掌握相交线与平行线的性质,能运用其解决实际问题。

(2)掌握数据的收集与整理方法,学会用图表表示数据,了解概率初步。

(3)掌握三角形的基本概念、性质及判定方法,提高空间想象能力。

(4)理解轴对称图形的性质,能运用轴对称图形进行设计。

2. 过程与方法:(1)通过实践情景引入,培养学生的观察能力和问题解决能力。

(2)通过例题讲解,培养学生分析问题和解决问题的能力。

(3)通过随堂练习,巩固所学知识,提高学生的应用能力。

3. 情感态度与价值观:(1)激发学生的学习兴趣,培养学生对数学的热爱。

(2)培养学生合作交流的意识,提高学生的团队协作能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:(1)平行线的判定与性质的应用。

(2)数据的整理与表示,概率的计算。

(3)三角形的判定方法,特殊三角形的性质。

(4)轴对称图形的设计。

2. 教学重点:(1)相交线与平行线的性质。

(2)数据的收集与整理方法。

(3)三角形的性质与判定。

(4)轴对称图形的性质与运用。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体教学设备,黑板,粉笔。

2. 学具:直尺,圆规,量角器,三角板。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过生活中的实例,引出相交线与平行线的概念,激发学生的学习兴趣。

2. 例题讲解:(1)讲解平行线的判定与性质。

(2)讲解数据的收集与整理方法。

(3)讲解三角形的性质与判定。

(4)讲解轴对称图形的性质与运用。

第1章三角形的初步知识

由不在同一条直线上的三条线段首尾顺次连接所组成的图形叫做三角形。

三角形任何两边的和大于第三边。

三角形的内角和等于180.

锐角三角形:三个内角都是锐角。

直角三角形:有一个内角是直角。

钝角三角形:有一个内角是钝角。

三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角的和。

由三角形的一条边的延长线和另一条相邻的边组成的角,叫做该三角形的外角。

在三角形中,一个内角的角平分线与它的对边相交,这个角的顶点与交点之间的线段叫做三角形的角平分线。

在三角形中,连结一个顶点与它对边中点的线段叫做这个三角形的中线。

从三角形的一个顶点向它的对边所在的直线作垂线,顶点和垂足之间的线段叫做三角形的高。

能够重合的两个图形称为全等图形。

能够重合的两个三角形叫做全等三角形。

两个全等三角形重合时,能互相重合的顶点叫做全等三角形的对应顶点。

互相重合的边叫做全等三角形的对应边,互相重合的角叫做全等三角形的对应角。

全等三角形的对应边相等,对应角相等。

三边对应相等的两个三角形全等(简写成“边边边”或“SSS”)。

有一个角和夹这个角的两边对应相等的两个三角形全等(简写成“边角边”或“SAS”)。

垂直于一条线段,并且平分这条线段的直线叫做这条线段的垂直平分线,简称中垂线。

线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等。

(SAS的推论)

有两个角和这两个角的夹边对应相等的两个三角形全等(简写成“角边角”或“ASA”)。

有两个角和其中一个角的对边对应相等的两个三角形全等(简写成“角角边”或“AAS”)。

角平分线上的点到角两边的距离相等。

(AAS的推论)

全等三角形的判断定理:SSS、SAS、ASA、AAS是根据三角形的稳定性推导的。

第2章图形和变换

如果把一个图形沿着一条直线折起来,直线两侧的部分能够互相重合,那么这个图形叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴。

对称轴垂直平分线连结两个对称点之间的线段。

由一个图形变为另一个图形,并使这两个图形关于某一条直线成轴对称,这样的图形改变叫做图形的轴对称变换,也叫反射变换,简称反射。

经变换所得的新图形叫做原图形的像。

轴对称变换不改变原图形的形状和大小。

由一个图形改变为另一个图形,在改变的过程中,原图形上所有的点都沿同一个方向运动,且运动相等的距离,这样的图形改变叫做图形的平移变换,简称平移。

平移变换不改变图形的形状、大小和方向。

连结对应点的线段平行(或在同一条直线上)而且相等。

由一个图形改变为另一个图形,在改变的过程中,原图形上的所有点都绕一个固定的点,按同一个方向,旋转同一个角度,这样的图形改变叫做图形的旋转变换,简称旋转,这个固定的点叫做旋转中心。

旋转变换不改变图形的形状和大小。

对应点到旋转中心的距离相等。

对应与旋转中心连线所成的角度等于旋转的角度。

由一个图形改变为另一个图形,在改变过程中保持形状不变(大小可以改变),这样的图形改变叫做图形的相似变换。

图形的放大和缩小都是相似变换,原图形和经过相似变换后得到的像,我们称它们为相似图形。

图形的相似变换不改变图形中每一个角的大小;图形中的每条线段都扩大(或缩小)相同的倍数。

第3章 事件的可能性

在一定条件下必然会发生的事件叫做必然事件;在一定条件下必然不会发生的事件叫做不可能事件;在一定条件下可能发生,也可能不发生的事件叫做不确定事件或随机事件。

事件发生的可能性的大小也称为事件发生的概率,一般用P 表示。

必然事件发生的概率为100%,即P (必然事件)=1;不可能事件发生的概率为0,即P (不可能事件)=0;而不确定事件发生的概率介于0与1之间,即0<P (不确定事件)<1。

第4章 二元一次方程组

含有两个未知数,且含有未知数的项的次数都是一次的方程叫二元一次方程。

由两个一次方程组成,并且含有两个未知数的方程组,叫做二元一次方程组。

把二元一次方程组化为一元一次方程。

消元的方法是“代入”,这种解方程组的方法称为代入消元法,简称代入法。

通过将方程组中的两个方程相加或相减,消去其中的一个未知数,转化为一元一次方程。

这种解二元一次方程组的方法叫做加减消元法,简称加减法。

第5章 整式的乘除

同底数幂相乘,底数不变,指数相加。

即 m n m n a a a +•= (m 、n 都是正整数)

幂的乘方,底数不变,指数相乘。

即 ()m n mn a a = (m 、n 都是正整数)

积的乘方,等于把积的每一个因式分别乘方,再把所得的幂相乘。

即 ()n n n ab a b = (n 是正整数)

单项式与单项式相乘,把它们的系数、同底数幂分别相乘,其余字母连同它的指数不变,作为积的因式。

单项式与多项式相乘,就是用单项式去乘多项式的每一项,再把所得的积相加。

多项式与多项式相乘,先用一个多项式的每一项乘另一个多项式的每一项,再把所得的积相加。

即(a+n)(b+m) = ab + am + bn + mn

平方差公式:(a+b)(a-b) = 22

a b

-

两数和与这两数差的积等于这两数的平方差。

两数和的完全平方公式:222

()2

a b a ab b

+=++

两数和的平方,等于这两数的平方和,加上这两数积的2倍。

两数差的完全平方公式:222

()2

a b a ab b

-=-+

两数差的平方,等于这两数的平方和,减去这两数积的2倍。

两数和的完全平方公式和两数差的完全平方公式,统称为完全平方公式。

同底数幂相除,底数不变,指数相减。

即m n m n

a a a-

÷=(a≠0, m,n都是正整数,且m>n)

任何不等于零的数的零次幂都等于1.

即01

a=(a≠0)

任何不等于零的数的-p(p是正整数)次幂,等于这个数的p次幂的倒数。

即

1

p

p

a

a

-=(a≠0, p是正整数)

单项式相除,把系数、同底数幂分别相除,作为商的因式,对于只在被除式里含有的字母,则连同它的指数作为商的一个因式。

多项式除以单项式,先把这个多项式的每一项除以这个单项式,再把所得的商相加。

即(a+b+c)÷m = a÷m+b÷m+c÷m (m≠0)

杨辉三角:

1

()

a b

+ 1 1

2

()

a b

+ 1 2 1

3

()

a b

+ 1 3 3 1

4

()

a b

+ 1 4 6 4 1

南宋数学家杨辉(浙江钱塘【今杭州】人)1261年所著的《详解九章算法》中已有记载。

并说明此图来源于北宋时期数学家贾宪的“开方作法本源图”,因此我们把这个表叫做杨辉三角或贾宪三角。

在欧洲,这样的表被称为帕斯卡三角,因为法国数学家帕斯卡(Blaise Pascal, 1623~1662年)于1654年首先发现了这一规律。

这比我国数学家杨辉记载迟了近400年,比贾宪的发现迟了500多年。

第6章 因式分解

把一个多项式化成几个整式的积的形式,叫做因式分解,有时我们也把这一

果一个多项式的各项含有公因式,那么可把该公因式提取出来进行因式分解。

这种分解因式的方法,叫做提取公因式法。

括号前面是“+”号,括到括号里面的各项都不变号;括号前面是“-”号,括到括号里的各项都变号。

两个数的平方差,等于这两个数的和与这两个数的差的积。

22()()a b a b a b -=+-

两数的平方和,加上(或者减去)这两数的积的2倍,等于这两数和(或者差)的平方。

22

2221(1)21(1)

a a a a a a ++=+-+=-

第7章 分式

代数式表示两个整式相除,且除式中含有字母,想这样的代数式就叫做分式。

分式中字母的取值不能使分母为零,当分母的值为零时,分式就没有意义。

分式的分子与分母都乘以(或除以)同一个不等于零的整式,分式的值不变。

;A A M A A M B B M B B M

⨯÷==⨯÷ (其中M 是不等于零的整式) 把一个分式的分子与分母的公因式约去,叫做分式的约分。

分式乘分式,用分子的积做积的分子,分母的积做积的分母;

分式除以分式,把除式的分子、分母颠倒位置后,与被除式相乘。

即 ;a c ac b d bd •= a c a d ad b d b c bc

÷=•= 同分母的分式相加减,把分子相加减,分母不变。

即 a b a b c c c

±±= 把分母不相同的几个分式化成分母相同的分式,叫做通分。

含有分式,或分式和整式,并且分母里含有未知数的方程叫做分式方程。

解分式方程一定要验根,即把求得的根代入原方程,或者代入原方程两边所乘的公分母,看分母的值是否为零。

使分母为零的根叫做增根。

增根应该舍去。