急性弛缓性麻痹 (AFP)的诊断共59页

- 格式:ppt

- 大小:5.46 MB

- 文档页数:83

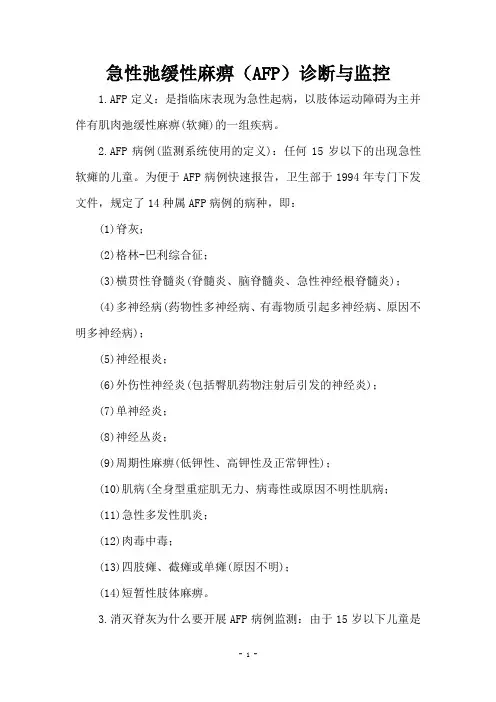

急性弛缓性麻痹(AFP)诊断与监控1.AFP定义:是指临床表现为急性起病,以肢体运动障碍为主并伴有肌肉弛缓性麻痹(软瘫)的一组疾病。

2.AFP病例(监测系统使用的定义):任何15岁以下的出现急性软瘫的儿童。

为便于AFP病例快速报告,卫生部于1994年专门下发文件,规定了14种属AFP病例的病种,即:(1)脊灰;(2)格林-巴利综合征;(3)横贯性脊髓炎(脊髓炎、脑脊髓炎、急性神经根脊髓炎);(4)多神经病(药物性多神经病、有毒物质引起多神经病、原因不明多神经病);(5)神经根炎;(6)外伤性神经炎(包括臀肌药物注射后引发的神经炎);(7)单神经炎;(8)神经丛炎;(9)周期性麻痹(低钾性、高钾性及正常钾性);(10)肌病(全身型重症肌无力、病毒性或原因不明性肌病;(11)急性多发性肌炎;(12)肉毒中毒;(13)四肢瘫、截瘫或单瘫(原因不明);(14)短暂性肢体麻痹。

3.消灭脊灰为什么要开展AFP病例监测:由于15岁以下儿童是脊灰发病的高危人群,因此,把15岁以下儿童的AFP病例作为“疑似脊灰”病例进行监测报告,其目的是通过对高危人群的监测活动,最大限度地发现真正由脊灰野病毒引起的病例,这是AFP监测系统的一项技术要求,即要在所有15岁儿童AFP病例中搜索脊灰野病毒。

全球消灭脊灰的监测活动都要做好这项工作。

4.质量控制指标:根据世界卫生组织消灭脊灰的技术要求和我国的实际情况,制定了AFP监测工作质量控制指标体系:(1)各地区每年15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率不低于1/10万;(2)80%病例必须在接到报告后的48小时之内进行病例调查;(3)80%AFP病例必须在出现麻痹后14天内,间隔24小时采集双份合格粪便标本;(4)粪便标本要在7天内送到省级脊灰实验室;(5)(5)病例随访表要在75天内送达省级卫生防疫站等。

5.AFP病例报告与漏报:卫生部要求所有发现AFP病例的临床医生和卫生工作者都要立即向当地县级疾控中心进行报告,这是发现病例最重要的工作。

急性弛缓性麻痹病例(AFP)诊断要点(自治区脊髓灰质炎医疗救治专家指导组)一、定义是指临床表现为急性起病,以肢体运动障碍为主并伴有肌肉弛缓性麻痹(软瘫)的一组疾病。

二、主要监测对象新发脊髓灰质炎病例(包括:输入性野型病毒和脊髓灰质炎疫苗衍生病毒)三、鉴别疾病包括(一)格林巴利综合征(感染性多发性神经根神经炎,GBS)(二)横贯性脊髓炎、脊髓炎、脑脊髓炎(三)多神经病(药物性多神经病、毒物性多神经病以及原因不明性多神经病)(四)神经根炎(五)外伤性神经炎(包括臀肌药物注射后引起的神经炎)(六)单神经炎(七)神经丛炎(八)周期性麻痹(三种类型的周期性麻痹)(九)肌病(重症肌无力、中毒、原因不明的肌炎)(十)急性多发性肌炎(十一)肉毒中毒(十二)原因不明的四肢瘫、截瘫和单瘫(十三)短暂性肢体麻痹四、各病种的诊断要点(一)脊髓灰质炎临床表现:有流行病史及接触史初起时有发热,汗出,咳嗽,流涕,烦躁,腹痛,腹泄等呼吸道及轻度消化道诊断症状,经过l~6日后症状逐渐消退,但数日后身热复起,全身不适感觉、肌肉疼痛、嗜睡,继而逐渐出现肢体瘫痪,瘫痪呈弛缓性不对称分布下肢多于上肢。

实验室检查:血常规:白细胞总数及中性粒细胞百分比大多正常,少数继续患者白细胞及中性粒细胞轻度升高。

血沉增快。

脑脊液检查:细胞数迅速降低蛋白量则增高形成蛋白细胞分离现象。

病毒分离:起病一周内可从咽部及粪便内分离出病毒。

(二)格林巴利综合征(感染性多发性神经根神经炎,GBS)1、病前1-4周有感染病史2、急性或亚急性起病,四肢对称性迟缓性瘫,可有感觉异常、末梢型感觉障碍、颅神经受累。

3、常有脑脊液蛋白细胞分离。

4、肌电图有F波或H反射延迟、神经传导速度减慢、运动末端潜伏期延长及CMAP波幅下降等。

(三)横贯性脊髓炎、脊髓炎、脑脊髓炎1、病初症状:发病前大多有上感症状,也有的起病时发热即出现脊髓损害的症状。

2、脊髓受损的症状:①.感觉障碍:病变水下以下呈横断性感觉障碍。