菏泽市2010年急性弛缓性麻痹病例监测分析

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:6

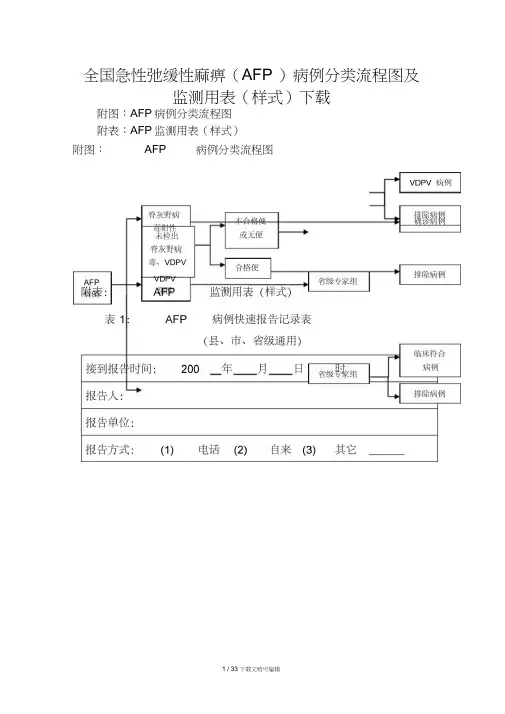

全国急性弛缓性麻痹(AFP )病例分类流程图及监测用表(样式)下载附图:AFP病例分类流程图附表:AFP监测用表(样式)附图:AFP 病例分类流程图报告内容:1、般情况儿童姓名:家长/监护人姓名:性别:(1)男(2)女出生日期:年月日满:岁月龄家庭住址:联系方式:2、发病日期:200年月日麻痹日期:200年月日3、就诊情况就诊日期:200年月日就诊医院:接诊医生:麻痹情况(简单描述部位、肌张力、肌力等):临床诊断:(1)(2)是否住院?(1)是(2)否如是,所住医院、病房如否, 病例现在何处?4、标本米集情况采集日期:200年月日200年月日标本现保存在何处?5、处理经过6、其它情况记录人:记录时间:200 —年 ______ 月____日____ 时4 / 33下载文档可编辑表2 AFP 病例旬报表(监测医院用报告单位(盖章) _________说明:如本旬未发现AFP 病例,应在表中填写“本单位本旬未发现病例姓名监护人姓名 性别 岀生年月日 家庭住址 麻痹日期 报告日期调杳日期 免疫接种 大便标本采集日期 _________ 调旦期 情况 ⑴ ⑵AFP 病 例”5 / 33下载文档可编辑表3: AFP 病例旬报汇总表(县、市级通用)填报单位(章) ________________ 2006 / 33下载文档可编辑报告单位:县级报表填写所辖区的AFP监测医院;市级报表填写所辖区的县级疾控机构和本级负责的监测医院** 报告状态: 1 —及时报告、2 —迟报、3—缺报表4 : AFP 病例主动监测记录表填报单位_______________________ _____________________________________________________________ 年月7 / 33下载文档可编辑8 / 33下载文档可编辑1.编号 ----------------------------------------- T 1A O □□口□□口□ □□□_ 年_ 月_日T1B □□ / □□ / □ □1. 县级CDC 2地级CDC 3.省级 T1C □CDC表5: 急性弛缓性麻痹病例个案调查表省级CDC 收到本表的时—年—月—日 间TO □口 / □口 / □ □a. 病例编号b. 调查日期c. 调查单位d. 调查人 a. 病人姓名b. 性别1.男2.女 c. 民族d. 出生日期(公历)年月T2B □ T2C □□T2D □□ / □□ /□e.如无出生日期,年 ___________ 岁—月 龄f.居住状况1.散住2. 集体(托.幼.学2.基本情况3.临床症状和体征麻痹出现前症状:3. 流动人口4. 其它(请注9. 不详T2H □g. 病人详细地址h. 家长姓名i. 家长工作单位j. 家长电话号码k. 病例报告单位级别 1.村级2.乡级3.县级T2MI. 病例报告单位名称m. 病例报告日期4.地级5.省级T2Oa. 发热 1.有b. 腹泻 1.有c. 颈项强直 1.有d. 肌肉疼痛 1.有e. 3天内注射史 1.有f. 麻痹出现日期—年2.无9.不知道T3A□2.无9.不知道T3D□2.无9.不知道T3E□2.无9.不知道T3F□2.无T3N1□月日T3R□□麻痹部位及程度:g.左上肢:0. 不能运动1.动2. 能水平运动3.运动4. 能抵抗外力运动5. 动9. 不详轻微运能垂直正常运T3G□h.右上肢0.1.2.3.4.5.9(与3g左上肢编码相同)T3H□i.左下肢0.1.2.3.4.5.9(与3g 左上肢编码相同)T3I□j.右下肢0.1.2.3.4.5.9(与3g 左上肢编码相同)T3J□k.呼吸困难 1. 严重 2. 中等 3.轻微T3K□4. 正常l.肢体感觉障碍 1. 有2. 无9. 不详T3N2 □m.大小便失禁 1. 有2. 无T3N3 □n.巴彬斯基氏反射 1. 有2. 无9.不能判T3P□断o.踝阵挛 1. 有2. 无9.不能判T3N4 □断11 / 33 下载文档可编p.深部腱反射 1.消失2.减弱3.正常T3Q□4.亢进9.不能判断q.最初麻痹时伴发热 1.有2.无9. 不详T3S□(>37C)4.麻痹后就诊情况(含本次就诊)a.就诊次数 1. 1 次2.2 次3. 3 次4. >3T4N1□次b.本次就诊日期年月日T4N2 □口/ □口/ □□c.本次就诊的诊断结 1. AFP 2. 非AFP 9.无临床T4N3 □果诊断d.麻痹后第一次就诊1)就诊单位 1.村级卫生所2.乡级医院3.县级医院4.地区级医院5.省级医院T4A1 □2)就诊日期年月日T4A2 □□ / □□ / □□3)诊断结果 1. AFP 2.非AFP 9.不详T4A3 □4)是否报告 1.是2. 否T4N4 □e.麻痹后第一次到县及县以上级医院就诊情况1 )| 就诊日期年月日T4N5 □□ / □□ /□□13 / 33 下载文档可编2) 诊断结果 1. AFP 2. 非AFP 9.不详 T4N6 □ 3)是否报告1.是2.否T4N7 □f. 如住院治疗1)医院类别 1.村级卫生所2.乡级医院3. 县级医院4.地区级医院5.省级医院 T4E1 □2) 医院名称 3) 病案编号 5. 初步调查结果 a. 是否是AFP 病例 1. 是2. 否T5A □1) 如是:1. 脊灰2.格林巴利综合征3. 横贯性脊髓炎4. 创伤性神经炎5. 其它(请注明)9. 待查T5B □2) 如否:1.外伤2.肌肉疼痛不能行走3. 痉挛性麻痹4. 骨关节病5. 其它(请注明)T5C □6.免疫史次,99. 不详1.接种证2.接种卡3.询问年 月 日 1.常规免疫 2.强化免疫 3. 其它(请注明)—「不详年 月 日5. 其它(请注明)—6_ 未满周岁 9. 不详7. 实验室资料 a. 第一份粪便标本:a. 累计服脊灰疫苗次 数b. 服苗依据c. 麻痹前最近一次服 苗1) 日期2) 服苗形式:d .采便前最近一次服 苗 1)日期e.未全程免疫主要原 因T7A □口T7N1 □T7N2 □□ / □□ /□ □T7N3 □T7N4 □□ / □□ / □1.未接到通知2.生病不能接种3.无接种人员4. 家长拒绝T7I □1) 采集日期2) 采集人姓名3) 采集人单位4) 省级实验室收到粪便日期5) 标本是否带冰运送6) 标本状态7) 标本量8) 是否进行病毒分离9) 标本接种日期10) 是否进行脊灰病毒分型11) I型病毒12) H型病毒13) 皿型病毒14) 其它肠道病毒15) 检验结果报告1. 好2. 差约_____ 克,99.不详1•是2.否年月日1. 是2.否1.是2. 否1.是2. 否1.是2. 否1.是2. 否1•是2. 否T9A1 □口/ □口/□口T9AN1 □□ / □□/□□T9AN2 □T9AN3 □T9AN4 □□T9AN5 □T9AN6 □□ / □□/□ □T9AN7 □T9A4 □T9A5 □T9A6 □T9A7 □15 / 33 下载文档可编—年—月—日结果日期b. 第二份粪便标本:1)采集日期年月日T9B1 □□ / □□ /2)采集人姓名□ □3)采集人单位4)省级实验室收到粪便年月日T9BN1 □□ / □□ /日期□ □5)标本是否带冰运 1.是 2. 否T9BN2 □送6)标本状态 1.好 2. 差T9BN3 □7)标本量约克,99.不详T9BN4 □8)是否进仃病毒分 1.是 2.否T9BN5 □离9)标本接种日期年月日T9BN6 □□ / □□ /□ □16)国家级实验室年月日T9AN9 □□ / □□/收□ □到分离物日期17)收到国家级实年月日T9AN1(□口/ □□ /日期□ 口验室□口17 / 33 下载文档可编10)是否进彳丁脊灰病毒1.是2.否T9BN7 □分型11)I型病毒1.是2.否T9B4 □12)H型病毒1.是2.否T9B5 □13)皿型病毒1.是2.否T9B6 □14)其它肠道病毒1.是2.否T9B7 □15)检验结果报告年月日T9BN8 □□/ □□ /日期□ □16)国家级实验室年月日T9BN9 □□/ □□ /收□ □到分离物日期17)收到国家级实年月日T9BN1(□口/ □□ /验室□口结果日期C.国家级实验室鉴定结果1 )毒株性质I型脊灰野病毒 1 .是 2.否T9CN1 □II型脊灰野病毒 1 .是 2.否T9CN2 □皿型脊灰野病毒 1 .是 2.否T9CN3 □I型脊灰疫苗病毒 1 .是 2.否T9CN4 □I型脊灰疫苗病毒 1 .是 2.否T9CN5 □皿型脊灰疫苗病毒 1 .是 2.否T9CN6 □I型脊灰疫苗衍生 1 .是 2.否T9CN10□病毒H型脊灰疫苗衍生 1 .是 2.否T9CN11 □病毒皿型脊灰疫苗衍生 1 .是 2.否T9CN12□病毒其它肠道病毒 1 .是 2.否T9CN7 □待定 1 .是 2.否T9CN8 □2)国家级实验室年月日T9CN9 □□ / □□ /鉴定报告日期□口8. 最后诊断及分类(省填1.脊灰确诊病例T11A □写) 2.脊灰排除病例3. 临床符合病例4. 待定5. VDPV病例a. 如为临床符合病例,依据:1)无合格粪便标本或无标本1.是2. 否T11N1 □19 / 33 下载文档可编2) 发病 60 天后残留麻痹1. 是2.否 T11B5 □ 3) 病例失访 1. 是 2. 否 T11B6 □ 4)病例死亡1. 是2.否 T11B7 □ 5)省级专家诊断小组认定 1 . 是2. 否T11N21. 临床不怀疑为脊灰 ( 专家 小组认定 )2. 合格粪便标本 , 脊灰野病 T11D □ 毒分离阴性 3.合格粪便标本 , 脊灰野病 毒和疫苗病毒分离均为 阴性3. 横贯性脊髓炎4. 创伤性神经炎5. 其它(请注明) _____ T11N4 □b. 如为脊灰排除病例 依据:c. 如为脊灰确诊病例 , 依 据:1. 2. 3. 4. 10. 脊灰排除病例临床诊 1. 断2.本土野毒病例 输入野毒病例输入野毒再传病例 T11N3 □ 待定 格林巴利综合征非脊灰肠道病毒感染急性弛缓性麻痹病例个案调查表填表说明急性弛缓性麻痹病例个案调查表(简称个案表)由调查记录部分(左栏、中栏)和计算机编码部分(右栏)组成。

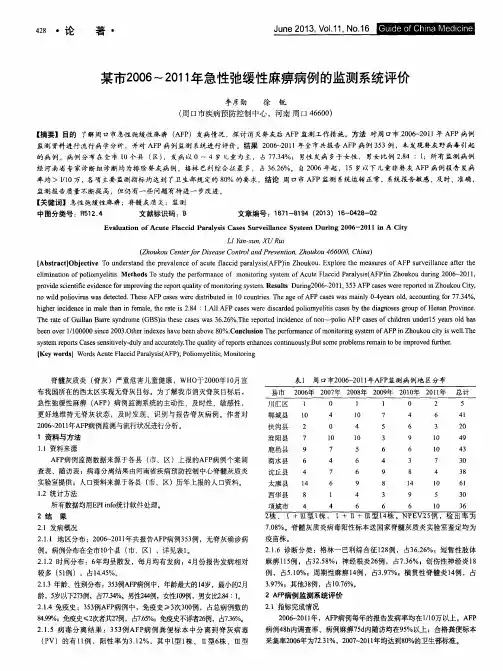

2000年10月世界卫生组织(WHO)西太平洋地区宣布为无脊髓灰质炎(简称脊灰)区[1],急性弛缓性麻痹(acute flaccid falsies,AFP)病例监测系统的建立和有效运转是消灭脊灰的重要保障,是迅速发现输入性脊灰和疫苗衍生株的必备措施[2]。

2011年8月,新疆维吾尔自治区和田地区发生脊灰野病毒输入疫情,给维持无脊灰工作带来了严重影响。

为了进一步了解资阳市AFP病例监测情况,发现薄弱环节,提高监测质量,维持无脊灰状态,本研究对本市2004~2010年AFP病例进行流行病学分析,现报道如下。

1资料与方法1.1一般资料AFP病例资料来源于各县(市、区)上报的AFP 病例个案调查表及随访表;病毒分离结果来自四川省疾病预防控制中心脊灰实验室,人口资料来源于资阳市统计局。

1.2病例诊断根据流行病学调查、临床资料及病原学分离结果,由省AFP病例专家诊断小组对每例AFP病例进行最终分类[3]。

1.3统计学方法监测数据用Excel软件进行统计分析。

2结果2.1AFP病例流行病学特征2.1.1地区分布2004~2010年全市共报告AFP病例109例,各县(市、区)均有病例报告,其中最多的是简阳市,最少的是雁江区;报告非AFP病例1例。

病例地区分布情况,见表1。

2.1.2年龄分布各年龄组均有病例报告,年龄5个月至13岁10个月。

<1岁5例(4.59%),1~4岁63例(57.80%),5~9岁23例(21.10%),10~14岁18例(16.51%);其中5岁以下68例(62.39%)。

2.1.3性别分布报告病例中男75例(68.81%),女34例(31.19%)。

2.1.4病例免疫史报告病例中,服苗大于或等于3次者78例(71.56%);服苗小于3次者16例(14.68%),尚有零剂次免疫2例(1.83%);免疫史不详的13例(11.92%)。

2.1.5病例大便标本采集和病毒分离情况报告病例中,采集到大便标本107份,采便率98.17%,采集到双份合格大便标本105份,合格率96.33%。

急性弛缓性麻痹病例报告制度1.目的:由于15岁以下儿童是脊髓灰质炎发病的高危人群,因此,把15岁以下儿童儿童的AFP病例作为“疑似脊髓灰质炎”病例进行监测报告。

通过对高危人群的监测,最大限度的发现真正由脊灰野病毒引起的病例。

2.使用范围:全院3.定义:急性弛缓性麻痹(AFP)病例:是指将所有15岁以下急性发生的肢体(或腹肌、颈肌)肌肉进行性弛缓性麻痹瘫痪病例。

4.内容:4.1 急性弛缓性麻痹(AFP)病例的诊断要点:急性起病、肌张力减弱、肌力下降、腱反射减弱或消失。

4.2 所有15岁以下的儿童,经初步诊断不能立即确定病因的急性弛缓性麻痹(AFP)病例,请立即电话报告公共卫生科或市疾病预防控制中心,同时填写传染病报告卡,并采集病人粪便标本。

采样时间在麻痹出现14天以内;采集两份粪便标本;两份标本间隔24~48小时;每份标本量约5~10克;标本需在2~8°冷藏、运送。

4.2.1 脊髓灰质炎(小儿麻痹);4.2.2 格林巴利综合症(感染性多发性神经根脊髓炎);4.2.3 横贯性脊髓炎(脊髓炎、脑脊髓炎、急性神经根脊髓炎);4.2.4 多神经(药物性多神经病、有毒物质引起的多神经病、原因不明性多神经病);4.2.5 神经根炎;4.2.6 外伤性神经炎(包括臀肌药物注射后引发的神经炎);4.2.7 单神经炎;4.2.8 神经丛炎;4.2.9 周期性麻痹(包括低钾软瘫、高钾软瘫、正常钾软瘫);4.2.10 肌病(全身型重症肌无力、中毒性、原因不明性肌病);4.2.11 急性多发性肌炎;4.2.12 肉毒中毒;4.2.13 四肢瘫、截瘫和单瘫(原因不明);4.2.14 短暂性肢体麻痹。

4.3 首诊医生一旦诊断为15种重点监测传染病(14种AFP 病例和1种病毒性脑炎)中的一种传染病,则立即填写传染病报告卡,采取相应的处置。

4.4 如遇到下列计划免疫相关疾病:4.4.1 麻疹、风疹;4.4.2 新生儿破伤风;4.4.3 流行性乙型脑炎或任何 15 岁以下儿童诊断为病毒性脑炎的病例;4.4.4 流行性脑脊髓膜炎;4.4.5 15岁以下的乙型肝炎。

急性弛缓性麻痹(AFP)病例监测1、AFP定义:是指临床表现为急性起病,以肢体运动障碍为主并伴有肌肉弛缓性麻痹(软瘫)的一组疾病。

2、急性迟缓性麻痹(AFP)病例:所有15岁以下出现急性弛缓性麻痹症状的病例,和任何年龄临床诊断怀疑为脊灰的病例均作为AFP病例。

3、常见AFP病例包括以下疾病;(1)脊髓灰质炎;(2)格林-巴利综合征(感染性多发性神经根神经炎,GBS);(3)脊髓炎、横贯性脊髓炎、脑脊髓炎、急性神经根脊髓炎;(4)多神经病(药物性多神经病、有毒物质引起多神经病、原因不明多神经病);(5)神经根炎;(6)外伤性神经炎(包括臀肌药物注射后引发的神经炎);(7)单神经炎;(8)神经丛炎;(9)周期性麻痹(低钾性、高钾性及正常钾性麻痹);(10)肌病(全身型重症肌无力、病毒性或原因不明性肌病);(11)急性多发性肌炎;(12)肉毒中毒;(13)四肢瘫、截瘫或单瘫(原因不明);(14)短暂性肢体麻痹。

4、AFP病例诊断要点:AFP病例的诊断要点:急性起病、肌张力减弱、肌力下降、腱反射减弱或消失。

AFP可见于多种疾病,临床医师对每一例AFP患者,应详细询问并登记麻痹发生时间、是否有发热/腹泻、麻痹部位是否对称、是否疼痛、有无外伤或注射史、就诊过程、OPV服苗史等。

进行详细神经学检查。

5、大便标本采集要求:粪便标本的脊灰病毒分离,是一种特异性强,敏感性高的检验方法。

在麻痹出现后14天内采集;两份标本采集时间至少间隔24小时;每份标本重量≥5克(约为成人拇指末节大小)。

冷冻或冷藏条件下(2~8℃)保存,并在冷藏条件下运送至合格实验室尽快分离病毒。

6、报告流程:发现AFP病例—→报告给医务科—→医务科报告给疾控中心—→协助疾控中心流调、采集合格的双份便样标本冷藏安全保存送检。

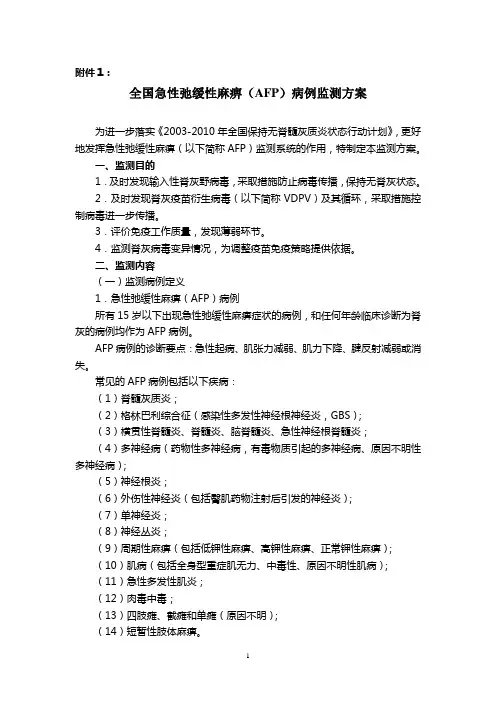

附件1:全国急性弛缓性麻痹(AFP)病例监测方案为进一步落实《2003-2010年全国保持无脊髓灰质炎状态行动计划》,更好地发挥急性弛缓性麻痹(以下简称AFP)监测系统的作用,特制定本监测方案。

一、监测目的1.及时发现输入性脊灰野病毒,采取措施防止病毒传播,保持无脊灰状态。

2.及时发现脊灰疫苗衍生病毒(以下简称VDPV)及其循环,采取措施控制病毒进一步传播。

3.评价免疫工作质量,发现薄弱环节。

4.监测脊灰病毒变异情况,为调整疫苗免疫策略提供依据。

二、监测内容(一)监测病例定义1.急性弛缓性麻痹(AFP)病例所有15岁以下出现急性弛缓性麻痹症状的病例,和任何年龄临床诊断为脊灰的病例均作为AFP病例。

AFP病例的诊断要点:急性起病、肌张力减弱、肌力下降、腱反射减弱或消失。

常见的AFP病例包括以下疾病:(1)脊髓灰质炎;(2)格林巴利综合征(感染性多发性神经根神经炎,GBS);(3)横贯性脊髓炎、脊髓炎、脑脊髓炎、急性神经根脊髓炎;(4)多神经病(药物性多神经病,有毒物质引起的多神经病、原因不明性多神经病);(5)神经根炎;(6)外伤性神经炎(包括臀肌药物注射后引发的神经炎);(7)单神经炎;(8)神经丛炎;(9)周期性麻痹(包括低钾性麻痹、高钾性麻痹、正常钾性麻痹);(10)肌病(包括全身型重症肌无力、中毒性、原因不明性肌病);(11)急性多发性肌炎;(12)肉毒中毒;(13)四肢瘫、截瘫和单瘫(原因不明);(14)短暂性肢体麻痹。

2.高危AFP病例年龄小于5岁、接种OPV次数少于3次或服苗史不详、未采或未采集到合格大便标本的AFP病例;或临床怀疑为脊灰的病例。

3.聚集性临床符合病例同一县(区)或相邻县(区)发现2例或2例以上的临床符合病例,发病时间间隔2个月以内。

4.脊灰疫苗衍生病毒(VDPV)病例(简称VDPV病例)AFP病例大便标本分离到VDPV。

该病毒与原始疫苗株病毒相比,VP1区全基因序列变异介于1%~15%之间。

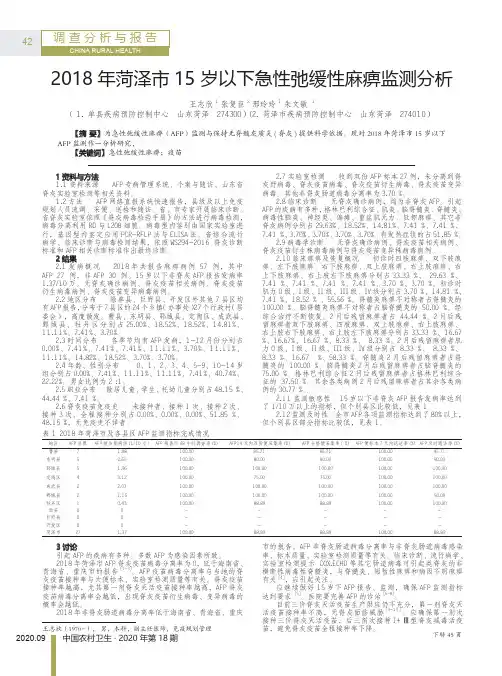

2020.09中国农村卫生 · 2020年第18期2018年菏泽市15 岁以下急性弛缓性麻痹监测分析王志欣1 张复臣2 邢玲玲1朱文敏 1( 1. 单县疾病预防控制中心 山东菏泽 274300)(2. 菏泽市疾病预防控制中心 山东菏泽 274010)【摘 要】为急性弛缓性麻痹(AFP)监测与保持无脊髓灰质炎(脊灰)提供科学依据。

现对2018年菏泽市15岁以下AFP 监测作一分析研究,【关键词】急性弛缓性麻痹;疫苗1资料与方法1.1资料来源 AFP 专病管理系统、个案与随访、山东省脊灰实验室检测等相关资料。

1.2方法 AFP 网络直报系统快速报告,县级及以上免疫规划人员流调、采便、送检和随访。

省、市专家开展临床诊断。

省脊灰实验室依照《脊灰病毒检验手册》的方法进行病毒检测,病毒分离利用RD 与L20B 细胞。

病毒型内鉴别由国家实验室进行,基因型内鉴定应用PCR-RFLP 法与ELISA 法。

省综合流行病学、临床诊断与病毒检测结果,依照WS294-2016 脊灰诊断标准和AFP 相关诊断标准作出最终诊断。

2结果2.1发病概况 2018年共报告麻痹病例 57 例,其中AFP 27 例,非AFP 30 例。

15岁以下非脊灰AFP 报告发病率 1.37/10万。

无脊灰确诊病例、脊灰疫苗相关病例、脊灰疫苗衍生病毒病例、脊灰疫苗变异病毒病例。

2.2地区分布 除单县、巨野县、开发区外其他7县区均有AFP 报告,分布于7县区的24个乡镇(办事处)27个行政村(居委会),高度散发。

曹县、东明县、郓城县、定陶区、成武县、鄄城县、牡丹区分别占25.00%、18.52%、18.52%、14.81%、11.11%、7.41%、3.70%。

2.3时间分布 各季节均有AFP 发病,1-12月份分别占0.00%、7.41%、7.41%、7.41%、11.11%、3.70%、11.11%、11.11%、14.82%、18.52%、3.70%、3.70%。

附件1:全国急性弛缓性麻痹(AFP)病例监测方案为进一步落实《2003-2010年全国保持无脊髓灰质炎状态行动计划》,更好地发挥急性弛缓性麻痹(以下简称AFP)监测系统的作用,特制定本监测方案。

一、监测目的1.及时发现输入性脊灰野病毒,采取措施防止病毒传播,保持无脊灰状态。

2.及时发现脊灰疫苗衍生病毒(以下简称VDPV)及其循环,采取措施控制病毒进一步传播。

3.评价免疫工作质量,发现薄弱环节。

4.监测脊灰病毒变异情况,为调整疫苗免疫策略提供依据。

二、监测内容(一)监测病例定义1.急性弛缓性麻痹(AFP)病例所有15岁以下出现急性弛缓性麻痹症状的病例,和任何年龄临床诊断为脊灰的病例均作为AFP病例。

AFP病例的诊断要点:急性起病、肌张力减弱、肌力下降、腱反射减弱或消失。

常见的AFP病例包括以下疾病:(1)脊髓灰质炎;(2)格林巴利综合征(感染性多发性神经根神经炎,GBS);(3)横贯性脊髓炎、脊髓炎、脑脊髓炎、急性神经根脊髓炎;(4)多神经病(药物性多神经病,有毒物质引起的多神经病、原因不明性多神经病);(5)神经根炎;(6)外伤性神经炎(包括臀肌药物注射后引发的神经炎);(7)单神经炎;(8)神经丛炎;(9)周期性麻痹(包括低钾性麻痹、高钾性麻痹、正常钾性麻痹);(10)肌病(包括全身型重症肌无力、中毒性、原因不明性肌病);(11)急性多发性肌炎;(12)肉毒中毒;(13)四肢瘫、截瘫和单瘫(原因不明);(14)短暂性肢体麻痹。

2.高危AFP病例年龄小于5岁、接种OPV次数少于3次或服苗史不详、未采或未采集到合格大便标本的AFP病例;或临床怀疑为脊灰的病例。

3.聚集性临床符合病例同一县(区)或相邻县(区)发现2例或2例以上的临床符合病例,发病时间间隔2个月以内。

4.脊灰疫苗衍生病毒(VDPV)病例(简称VDPV病例)AFP病例大便标本分离到VDPV。

该病毒与原始疫苗株病毒相比,VP1区全基因序列变异介于1%~15%之间。

急性弛缓性麻痹病例监测报告分析[摘要] 目的对襄阳市2011年急性弛缓性麻痹病例(AFP)监测结果予以评价,提出今后需要改进的措施。

方法收集分析2011年急性弛缓性麻痹病例监测资料。

结果2011年全市15岁以下儿童AFP病例报告发病率达5.30/10万,48 h内调查率、14 d双份合格粪便采集率、标本7 d送达率、75 d内随访表送达率分别为100%、92.31%、97.44%和92.31%,但首诊后当天报告率仅为12.82%,AFP病例特异性不高存在报告扩大化现象。

结论2011年襄阳市AFP监测指标中首诊当天报告率低,未达到国家要求,应采取有效措施,确保通过AFP监测及时发现和识别高危AFP病例,继续保持无脊灰状态。

[关键词] 急性弛缓性麻痹;监测;敏感性;及时性急性弛缓性麻痹(AFP)病例监测,是长期保持无脊髓灰质炎状态的重要措施之一。

自1994年襄阳市原襄阳县报告了全国最后1例由Ⅰ型野毒株引起的脊髓灰质炎病例[1]后已连续17年无脊灰野病毒病例报告,为进一步做好今后的监测工作,长期保持无脊灰状态,现将襄阳市2011年AFP病例流行病学及监测系统运转状况总结分析如下。

1材料与方法1.1材料来源AFP病例资料来源于中国免疫规划监测信息管理系统;病例诊断、实验室检测结果来源于湖北省疾病预防控制中心脊灰实验室;人口资料来源于襄阳市统计局。

1.2方法利用EPI info数据处理软件进行统计分析。

2结果2.1 AFP病例概况2.1.1地区分布襄阳市2011年共报告本地AFP病例39例,各县(市、2.1.2时间分布病例主要集中在9-11月,共发病26例,占66.67%。

全年除12月无病例外,其他月份均有病例报告。

2.1.3年龄、性别分布39例AFP病例中,年龄最小的为5月龄,年龄最大的为12岁,其中≤3岁的23例(58.97 %);4~6岁4例(10.26%);>6岁12例(30.77%)。

男性23例,女性16例,男女性别比1:0.70。

急性弛缓性麻痹合并鲍曼不动杆菌、鼻病毒感染1例标签:脊髓灰质炎;病毒;急性弛缓性麻痹;鲍曼不动杆菌;人鼻病毒在控制、消灭脊髓灰质炎的进程中,疫苗使用和疾病监测是主要的策略[1-2]。

目前,我国仍然主要使用口服脊髓灰质炎减毒活疫苗(oral live attenuated poliovirus vaccine,OPV)。

实践证明,OPV是非常安全有效的,但也有极个别受种者发生了不良反应,可有皮肤过敏反应、胃肠道反应、精神性反应,并可诱发和偶合多种疾病及婴儿猝死等[3]。

近年来引起广泛关注的是疫苗相关麻痹型脊髓灰质炎病例(vaccine associated paralytic poliomyelitis,V APP)[4-5],在2005~2008年中,我国部分省区预防接种异常反应监测发现,V APP发病率分别为0.17/106[6]、0.18/106[7]。

2011年4月~2013年10月菏泽市某乡镇预防接种门诊观察到1名男童在接种OPV后32 d发生了急性弛缓性麻痹(acute flaccid paralysis,AFP),先后在市级和省级医院就诊与治疗。

为确定二者之间的关联性,市、县两级预防接种异常反应调查诊断专家组对该病例的发病情况进行了调查,现有关情况报道如下:1 病例资料1.1 一般情况患者男,2010年12月4日出生,在当地预防接种门诊建证、建卡,接种记录包括乙肝疫苗一剂次(2010年12月4日、2011年1月4日),卡介苗一剂次(2010年12月4日),脊髓灰质炎疫苗一剂次(2011年2月4日)。

否认重大疾病史、传染病史、输血史、手术外伤史、药物过敏史。

属第1胎第2产,足月顺产,新法接生,“羊水轻度浑浊,出生后存在缺氧状况”(在省级医院就诊时,则述说为“生后无窒息”),出生体重3.45 kg。

母乳喂养,否认父母近亲结婚,否认有传染病史和遗传病史。

该患儿所服用OPV为北京天坛生物制品研究所生产,有产品质量合格证,批号为2009112106,有效期为2011年11月25日。

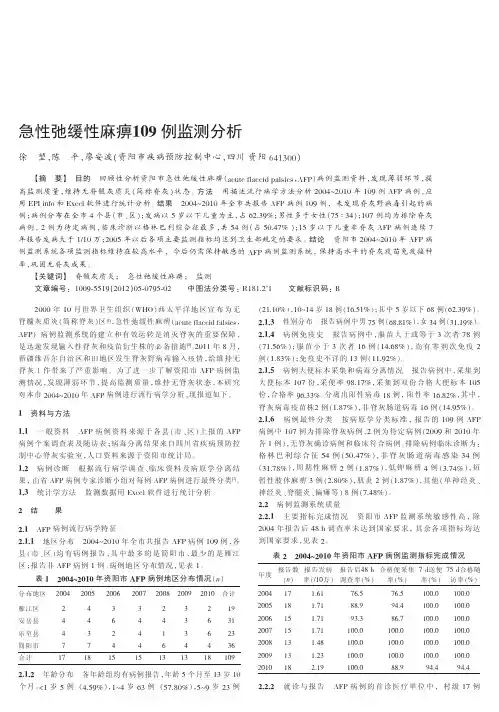

菏泽市2010年急性弛缓性麻痹病例监测分析

【摘要】目的:对菏泽市2010年急性弛缓性麻痹(afp)病例监测情况进行分析,评价本市保持无脊灰状态进展。

方法:根据菏泽市疾控中心的疫情资料、流行病学个案调查资料、临床诊断资料和实验室病毒分离结果进行分析。

结果:菏泽市2010年共报告afp 25例,无脊灰确诊病例。

25例afp病例分布在本市的8县区,呈散发;afp病例48 h及时调查率为96.00%,合格大便标本采集率为88.00%,未分离出脊灰野病毒,脊灰疫苗病毒分离阳性率为20.00%,未分离到疫苗衍生脊灰病毒和疫苗变异脊灰病毒。

非脊灰肠道病毒分离率16.00%。

结论:菏泽市保持无脊灰状态工作取得了很大进展,但仍有不足之处,部分县区合格大便标本采集率较低。

建议仍应加强afp监测,消灭脊灰工作仍需努力。

【关键词】急性弛缓性麻痹(afp);脊髓灰质炎监测

中图分类号 r512.4 文献标识码 b 文章编号 1674-6805(2013)8-0082-02

笔者对菏泽市2010年afp病例流行病学进行统计监测,现分析如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源

脊灰发病资料来源于法定传染病报告系统和afp病例监测系统;个案资料来源于全市afp病例个案调查表、随访表;实验室资料来源于省脊灰实验室检测数据。

病例和分类执行卫生部ws294-2008

脊髓灰质炎诊断标准。

1.2 方法

利用建立的afp监测系统进行快速专报,县级及以上计免专业人员对病例进行调查、采样和随访,省市专家及有关人员对病例进行临床检查,脊灰实验室进行粪便标本的病毒分离及鉴定由省脊灰实验室完成,脊灰病毒型内鉴别由国家实验室完成。

省疾控中心结合流行病学、临床检查和病毒分离结果,对每一例afp作出最终诊断。

1.3 数据统计

利用epi info、excel等软件进行统计分析。

2 结果

2.1 流行病学特征

2.1.1 发病概况 2010年afp监测系统共报告菏泽市2010年麻痹的病例54例,共排除afp病例29例,诊断afp病例25例,15岁以下儿童非脊灰afp病例报告发病率为1.94/10万。

2.1.2 流行病学分布

2.1.2.1 地区分布 2010年9县区除成武县均有afp病例报告,全市达到了15岁以下儿童非脊灰afp病例报告发病率1/10万的指标。

25例afp病例分布在全市8县区的25个乡镇(办事处),25

个行政村(居委会),呈高度散发状态。

详见表1。

2.1.2.2 时间分布 2010年afp病例全年各季节均有发病,4~10月份有一个小高峰。

表明afp病例存在春夏秋季相对高峰,与此季节肠道病毒感染较多因素有关。

详见表2。

2.1.2.3 年龄与性别分布 2010年25例afp病例中,主要集中在5岁以下儿童,有17例,占68.00%,其中0~1岁组儿童7例,1~2岁组儿童6例,2~3岁组儿童3例,3~4岁组儿童1例,4~5

岁组儿童0例。

2010年afp报告病例中男性多于女性,比例为1.5:1(15:10),可能与男性活动较广,受感染机会较多有关。

详见表3。

2.1.2.4 服苗史 2010年afp病例0剂次服苗2例,占8.00%;1剂次2例,占8.00%;2剂次0例,占0%;全程服苗21例,占84.00%。

无免疫史不详者,表明本市脊灰疫苗接种率偏低,有待提高。

2.1.2.5 实验室检测 2010年共收到双份afp病例标本25例,双份便采样率为100.00%,双份合格标本22例,合格标本采样率为88.00%。

分离到pv阳性标本5例(pv1 1例,pv2 2例,pv3 1例,pv1+2+3 1例),未分离出脊灰野病毒,5例皆为脊灰疫苗病毒,脊灰疫苗病毒分离阳性率为20.00%,未分离出疫苗衍生脊灰病毒和疫苗变异脊灰病毒,4例afp病例分离到非脊灰肠道病毒,非脊灰肠道病毒分离率16.00%。

无afp病例采集接触者标本。

2.1.2.6 afp病例最终分类(1)临床分类:2010年无确诊脊灰病例,均为非脊灰病例。

近年手足口病引起的afp不断增加,应引起注意。

2月后格林巴利综合征、脊髓炎等麻痹病例皆有一定比例的残留麻痹者,afp病例麻痹2月后残留麻痹10例,占afp病例的40.00%,表明以临床分类标准诊断脊灰不科学,应执行病毒学标准[1]。

详见表4。

(2)病毒学分类:按照病毒学标准分类,2010年

本市无脊灰确诊病例。

无疫苗衍生脊灰病毒病例和疫苗变异株脊灰病毒病例。

2.2 全市afp病例监测系统评价

2.2.1 敏感性 2010年本市15岁以下儿童非脊灰afp病例报告发病率为1.94/10万,本市15岁以下儿童非脊灰afp病例的报告发病率超过了1/10万的指标。

2010年afp病例首诊及报告医院级别以县级、地级综合医院、省级医院为主。

2.2.2 及时性 25例afp病例中,报告后48 h及时调查率为96.00%(24例),14 d内双份便标本采集率为88.00%(22例),afp 病例的合格采便率为88.00%(22例),便标本7 d内送达率为92.00%(23例),分离结果28 d内反馈率为100.00%,麻痹后75 d内收到随访的占96.00%(24例),阳性标本病例数为5例,阳性标本14 d内送达国家率为100.00%(5例),国家实验室14 d内反馈率为60%(3例)。

全市各项监测指标达到了卫生部80%的标准。

2.2.3 afp病例监测工作总评价 2010年本市afp各项监测指标达到了80%以上,但个别县区监测指标相对较低。

2.3 非afp病例报告监测情况

2010年本市共报告本年的非afp麻痹病例29例,非afp病例调查率、随访率皆为100.00%。

其中共有8例采集了双份大便标本,双份大便标本采集率为27.59%。

皆未分离到脊灰病毒,3例分离到非脊灰肠道病毒。

有5例非afp麻痹病例各采集了5名接触者标本,5例非afp麻痹病例的接触者标本皆未分离到脊灰病毒,4例非afp

麻痹病例的接触者标本分离到非脊灰肠道病毒。

3 讨论

2010年虽然菏泽市各项监测指标均已达到卫生部80%的要求,但仍有部分县区部分监测指标较低,特别是合格标本采集率较低,严重影响了本市afp监测的整体水平,分析其原因,与有关人员责任心不强,工作松懈有关,希望引起高度重视,应加强afp监测工作,保证afp监测质量。

2010年afp病例,全程服苗率仅为84.00%,这在一定程度上反应出常规免疫的薄弱,同时也说明了强化免疫的质量不高,各县区要认真分析afp病例中的未全程服苗儿童情况,进一步提高常规免疫和强化免疫质量,真正消除免疫空白,进一步提高脊灰疫苗接种率。

建议各级要加强对监测资料的分析和整理,发现问题及时予以解决;近两年afp病例报告的较少和监测工作薄弱的县区要进行重点督导和主动监测,并认真开展afp的漏报调查工作,切实防止afp 病例漏报、调查采样中弄虚作假等现象的发生;提高合格采便率;对高危afp病例和临床符合病例及时进行甄别,并做好全面调查处理;加强对各级医疗机构相关人员的宣传培训,提高其报告意识和诊断处理能力。

虽然我国于2000年已实现了无脊灰目标,但国外一些国家是与我国接壤的部分国家仍有脊灰流行,脊灰野病毒输入我国并引起流行的危险依然存在。

与此同时由疫苗衍生脊灰病毒引起的病例和

vdpv循环以及疫苗变异株脊灰病毒引起的病例和疫苗变异株脊灰

病毒循环也使消灭脊灰面临新的挑战[2]。

因此要进一步提高认识,加强领导,全面加强消灭脊灰工作,确保各项措施的落实,确保本市无脊灰状态。

参考文献

[1]迮文远.计划免疫学[m].上海:上海科学技术文献出版社,1996:261-284.

[2]王陇德.预防接种实践与管理[m].北京:人民卫生出版社,2006:153-166.

(收稿日期:2012-11-22)(编辑:陈春梅)。