作物的氮素营养2

- 格式:ppt

- 大小:7.01 MB

- 文档页数:2

作物吸收氮素的主要形态引言氮素是植物生长必需的元素之一,在土壤中存在多种形态。

植物对氮素的吸收主要以两种形态为主:铵态氮和硝态氮。

本文将对这两种形态的氮素吸收机制、影响因素以及其对植物生长发育的影响进行全面、详细、完整且深入的探讨。

铵态氮的吸收铵态氮的来源铵态氮(NH4+)主要来自土壤中的硝态氮还原、有机质分解以及化肥施用等多种途径。

在土壤中,铵态氮往往与阳离子交换复合形成固定态铵。

铵态氮的吸收机制植物对铵态氮的吸收主要通过根毛吸附和根细胞主动转运两个步骤进行。

根毛吸附根毛表面的负电荷使其能有效地吸附带正电荷的铵态氮。

根毛吸附对铵态氮的吸收提供了一个初级的屏障,有效降低了土壤中的铵态氮丧失。

根细胞主动转运在根毛吸附后,铵态氮通过根细胞的质膜转运蛋白进入细胞内。

这个过程通常需要消耗能量,并与质膜电位和pH的变化有关。

铵态氮的调控机制铵态氮的吸收可受到植物体内多种生理调控机制的影响。

其中,根毛表面的负电荷和神经介质的作用是两个重要因素。

根毛表面的负电荷根毛表面的负电荷可以阻止土壤中的阳离子进入根毛,从而增加铵态氮的吸收量。

植物通过调节根毛上负电荷的密度和分布来适应土壤中铵态氮的浓度变化。

神经介质的作用神经介质可以通过调节植物体内的钙离子浓度来调控根毛细胞对铵态氮的吸收。

铵态氮的对植物生长发育的影响铵态氮的供应对植物的生长发育具有重要影响。

适宜的铵态氮供应可以促进植株生长和增加产量,但过量的铵态氮则可能导致氮素过剩和根系发育不良等问题。

硝态氮的吸收硝态氮的来源硝态氮(NO3-)是土壤中的主要氮素形态之一,它通常来自于大气中的沉降和土壤中的氧化亚氮。

硝态氮的吸收机制植物对硝态氮的吸收主要通过根细胞的主动转运和根毛对流两个过程进行。

根细胞的主动转运根细胞通过质膜上的硝酸盐转运蛋白将土壤中的硝态氮进入细胞内。

这个过程需要消耗能量,并与质膜电位和pH的变化有关。

根毛对流根毛对流是硝态氮进入根组织的另一种重要途径。

农业生产中,农作物生长所需的氮素农业生产中,氮素是农作物生长所需的重要元素之一。

氮素在植物生长过程中发挥着重要的作用,包括促进植物生长、提高产量和改善作物品质等方面。

因此,合理地施用氮素对于提高农作物产量和质量具有重要的意义。

一、氮素在农作物生长中的作用氮素是农作物生长所必需的元素之一,它是构成植物蛋白质和核酸的重要组成部分。

氮素在农作物生长中的主要作用如下:1、促进植物生长。

氮素是植物生长所必需的元素,它能够促进植物的生长和发育,提高植物的光合作用速率和光能利用效率,从而增加生物量和产量。

2、提高产量。

氮素的施用能够提高农作物的产量,特别是在缺氮的情况下,氮素的施用可以显著提高农作物的产量。

3、改善作物品质。

氮素的施用还可以改善农作物的品质,如提高作物的蛋白质含量、糖分含量和抗性等。

二、农作物对氮素的需求不同的农作物对氮素的需求量是不同的,一般来说,氮素的需求量与作物的生长期、品种、生态环境和管理措施等因素有关。

下面是一些常见农作物对氮素的需求量:1、水稻。

水稻的氮素需求量比较大,一般来说,每亩水稻需要施用80-120千克氮素。

2、玉米。

玉米的氮素需求量也比较大,一般来说,每亩玉米需要施用60-100千克氮素。

3、小麦。

小麦的氮素需求量相对较小,一般来说,每亩小麦需要施用40-60千克氮素。

4、大豆。

大豆的氮素需求量相对较小,一般来说,每亩大豆需要施用20-40千克氮素。

三、氮素的施用方法氮素的施用方法有很多种,下面介绍一些常见的施肥方法:1、基肥施用。

基肥施用是指在作物种植前将氮肥等化肥掺入土壤中,使其与土壤充分混合。

这种施肥方法可以满足作物早期生长的氮素需求,提高作物的生长速度。

2、追肥施用。

追肥施用是指在作物生长期间,根据作物的生长状况和氮素需求量,适时地向作物施肥。

这种施肥方法可以满足作物中后期的氮素需求,提高作物的产量和品质。

3、叶面喷施。

叶面喷施是指将氮肥等化肥溶液喷洒在作物叶面上,使其通过叶片吸收氮素。

农作物营养元素作为植物生长发育所必需的基本营养元素,农作物的生长和产量与其所获取的营养元素有着密切的关系。

农作物吸收的营养元素主要包括氮、磷、钾、硫、镁、钙以及微量元素等。

下面将对各个营养元素进行详细介绍。

一、氮(N)氮是农作物生长所需的主要元素之一,对植物的生长发育具有十分重要的影响。

它是构成植物蛋白质和核酸的基本成分,对植物的生长发育和产量形成起着重要的调控作用。

氮素不仅对植物的叶片生长、茎秆伸长和植株的繁殖生长有重要影响,还直接关系到植物的光合作用和养分代谢。

二、磷(P)磷是构成植物核酸、磷脂和蛋白质的重要成分。

它对植物的生长发育和产量形成具有重要的调控作用。

磷是ATP(细胞内能量物质)和DNA的组成部分,对植物的能量代谢和光合作用起着重要的作用。

此外,磷还参与调节植物的根系发育、花芽分化和果实发育等过程。

三、钾(K)钾是植物体内的主要阳离子,对植物的生长发育和产量形成起着重要的调控作用。

它参与植物的光合作用、养分吸收和转运、水分调节以及植物的抗逆性等多个生理生化过程。

钾还能提高植物的抗病性、抗寒性和抗旱性,促进植物的生长和发育。

四、硫(S)硫是构成植物蛋白质、维生素和酶的重要成分。

它对植物的生长发育和产量形成具有重要的调控作用。

硫还参与植物体内的氮代谢和脂肪代谢,调节植物体内的酸碱平衡和离子平衡,影响植物的生理代谢过程。

五、镁(Mg)镁是植物体内的重要阳离子,对植物的生长发育和产量形成具有重要的调控作用。

镁是叶绿素的组成成分,对植物的光合作用和呼吸作用起着重要的作用。

此外,镁还参与植物的养分吸收和转运,促进植物的根系发育和果实发育。

六、钙(Ca)钙是植物体内的重要阳离子,对植物的生长发育和产量形成具有重要的调控作用。

钙是构成植物细胞壁的重要成分,参与植物的细胞分裂和伸长。

此外,钙还能调节植物的养分吸收和转运,影响植物的根系发育和果实发育。

七、微量元素微量元素对植物的生长发育和产量形成同样具有重要的调控作用。

作物吸收氮素的主要形态引言氮素(N)是植物生长发育中必需的营养元素之一。

它在植物体内参与许多重要的代谢过程,如蛋白质合成和核酸合成等。

作物吸收氮素的形态多样,包括无机氮和有机氮两种形态。

本文将详细介绍作物吸收氮素的主要形态及其特点。

无机氮形态氨态氮(NH4+)氨态氮是作物吸收的一种重要无机氮形态。

当土壤中含有较高水平的铵态氮时,作物可以直接通过根系吸收。

它具有以下特点: - 吸收速度快:由于其带正电荷,能够与根系间隙中负电荷的离子交换复杂,从而加快了吸收速度。

- 吸附能力强:在土壤中,铵态氮很容易被粘附在土壤颗粒表面,从而减少了铵态氮流失的可能性。

硝态氮(NO3-)硝态氮是另一种主要无机氮形态,也是作物吸收的重要来源。

它具有以下特点: - 吸收速度相对较慢:硝态氮需要通过根系被还原为无机氮形态后才能被作物吸收,因此其吸收速度相对较慢。

- 易于流失:硝态氮在土壤中容易发生淋溶和硝化作用,从而导致流失,增加了环境污染的风险。

亚硝态氮(NO2-)亚硝态氮是一种不稳定的无机氮形态,在自然环境中很少存在。

但在某些特殊情况下(如水logged土壤),亚硝态氮可以产生并被一些作物吸收。

有机氮形态蛋白质蛋白质是植物体内最主要的有机氮形态。

它由多个氨基酸组成,是植物体内重要的代谢产物。

作物通过分泌酶类将蛋白质分解为氨基酸,再通过根系吸收。

氨基酸氨基酸是蛋白质的组成单元,也是一种重要的有机氮形态。

它在土壤中很少存在,但通过根系分泌的酶类可以将蛋白质分解为氨基酸,然后被作物吸收。

氨基酸盐氨基酸盐是一种有机氮形态,在土壤中比较常见。

它由氨基酸与无机盐(如钠盐、钾盐等)结合而成,可以被作物直接吸收利用。

形态转化在土壤中,无机氮和有机氮之间存在相互转化的过程。

这些转化过程主要由微生物介导,包括硝化、还原和脱氨等。

通过这些转化过程,不同形态的氮素可以相互转换,为作物提供不同形式的营养。

•硝化:微生物将铵态氮氧化为硝态氮,从而使植物能够吸收。

植物三大基本营养元素

植物营养三要素又称肥料三要素,指的是植物的16种必需营养元素中的氮、磷、钾的统称。

一、氮肥:氮素营养元素为主要成分的化肥,包括碳酸氢铵、尿素、销铵、氨水、氯化铵、硫酸铵等。

对作物生长起着非常重要的作用,它是植物体内氨基酸的组成部分、是构成蛋白质的成分,也是植物进行光合作用起决定作用的叶绿素的组成部分。

氮还能帮助作物分殖,施用氮肥不仅能提高农产品的产量,还能提高农产品的质量。

二、磷肥:即以磷素营养元素为主要成分的化肥,包括普通过磷酸钙、钙镁磷肥等。

可增加作物产量,改善作物品质,加速谷类作物分蘖和促进籽粒饱满;促使棉花、瓜类、蔬菜及果树的开花结果,提高结果率;增加甜菜、甘蔗、西瓜等的糖分;油菜籽的含油量。

三、钾肥:即以钾素营养元素为主要成分的化肥,目前施用不多,主要品种有氯化钾、硫酸钾、硝酸钾等。

能使作物茎秆长得坚强,防止倒伏,促进开花结实,增强抗旱、抗寒、抗病虫害能力。

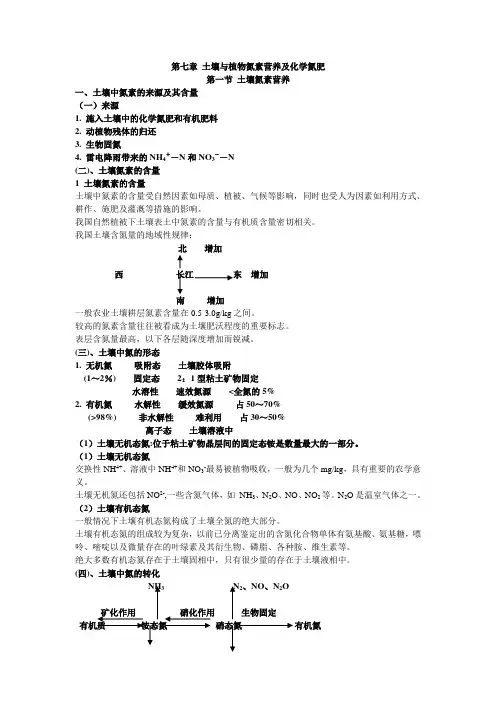

第七章土壤与植物氮素营养及化学氮肥第一节土壤氮素营养一、土壤中氮素的来源及其含量(一)来源1. 施入土壤中的化学氮肥和有机肥料2. 动植物残体的归还3. 生物固氮4. 雷电降雨带来的NH4+-N和NO3--N(二)、土壤氮素的含量1 土壤氮素的含量土壤中氮素的含量受自然因素如母质、植被、气候等影响,同时也受人为因素如利用方式、耕作、施肥及灌溉等措施的影响。

我国自然植被下土壤表土中氮素的含量与有机质含量密切相关。

我国土壤含氮量的地域性规律:北增加西长江东增加南增加一般农业土壤耕层氮素含量在0.5-3.0g/kg之间。

较高的氮素含量往往被看成为土壤肥沃程度的重要标志。

表层含氮量最高,以下各层随深度增加而锐减。

(三)、土壤中氮的形态1. 无机氮吸附态土壤胶体吸附(1~2%) 固定态2:1型粘土矿物固定水溶性速效氮源<全氮的5%2. 有机氮水解性缓效氮源占50~70%(>98%) 非水解性难利用占30~50%离子态土壤溶液中(1)土壤无机态氮:位于粘土矿物晶层间的固定态铵是数量最大的一部分。

(1)土壤无机态氮交换性NH4+、溶液中NH4+和NO3-最易被植物吸收,一般为几个mg/kg,具有重要的农学意义。

土壤无机氮还包括NO2-,一些含氮气体,如NH3、N2O、NO、NO2等。

N2O是温室气体之一。

(2)土壤有机态氮一般情况下土壤有机态氮构成了土壤全氮的绝大部分。

土壤有机态氮的组成较为复杂,以前已分离鉴定出的含氮化合物单体有氨基酸、氨基糖,嘌呤、嘧啶以及微量存在的叶绿素及其衍生物、磷脂、各种胺、维生素等。

绝大多数有机态氮存在于土壤固相中,只有很少量的存在于土壤液相中。

(四)、土壤中氮的转化NH3 N2、NO、N2O矿化作用硝化作用生物固定有机质铵态氮硝态氮有机氮生物固定硝酸还原作用吸附态铵水体中的硝态氮或固定态铵(一)有机态氮的矿化作用(氨化作用)与生物固持作用矿化作用:在微生物作用下,土壤中的含氮有机质分解生成氨的过程。

氮素在作物生长发育中的营养调控研究在农业生产中,氮素是作物生长发育中必需的营养元素,被称为植物的“大顶棚”。

氮素的供应与平衡对于作物的产量和品质具有重要的影响。

因此,为了提高作物的生产力和质量,同时不造成水土污染,研究氮素在作物生长发育中的营养调控十分必要。

一、氮素的作用及其在植物体内的分布氮素是构成植物体内蛋白质、核酸、酶等生理活性物质的重要成分,也是植物体内二次代谢产物的前体。

氮的分布主要集中在植物体内组成蛋白质和核酸的部分,同时也在植物体内其他有机物质合成过程中发挥着重要的作用。

二、氮素在作物生长发育过程中的调控机制氮素的供应与平衡对于植物生长发育有着重要的影响。

在作物生长发育过程中,植物对氮素的需求量随着不同生育阶段而变化。

为了保证植物在不同生育阶段的正常生长发育,需要进行针对性的氮素施用。

1.不同作物对氮素需求量的差异不同种类的作物对氮素的需求量有所不同,如水稻和小麦等作物对氮素的需求较大,而果树则需求相对较小。

针对不同作物的需求量进行适量的氮素施用,能够达到节约施肥并保证作物处于正常生长状态的效果。

2.保证氮素的供应和平衡氮素的供应与平衡对于作物的生长发育有着非常重要的作用。

在植物体内,氮素需要通过根系吸收,并在植物体内进行分布和转化。

如果氮素供应不足,则会使植物的生长发育受到影响,同时也会导致作物产量的降低。

为了保证作物的生长发育,需要对氮素的供应和平衡进行科学的调控。

针对不同作物和生育阶段的需求量,选择适当的氮素施用方式,可以使作物在保证产量的同时,也能够有效地防止土壤中氮素的流失,保持土壤中氮素的平衡。

3.掌握合理施肥时机在氮素的施肥过程中,也需要掌握合理的施肥时机。

一般来说,在作物生长发育初期,氮素的需求较小,此时施肥应注意控制;而在作物生长发育进入高峰期后,氮素的需求量则随之增加,此时可以适当增加氮素的施肥量。

三、研究氮素营养调控的意义和展望研究氮素营养调控对于优化农业生产和保护环境的作用不可忽视。

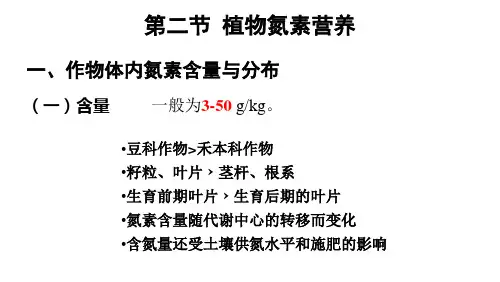

第六章植物氮素营养与氮肥第一节植物的氮素营养一、植物体内氮的含量与分布一般植物含氮量约占植物干重的0.3%-5.0%,其含量的多少与植物种类、器官、发育时期有关。

豆科植物含氮量比禾本科植物要高,种子和叶片含氮量比茎秆和根部要多。

如大豆籽粒含氮4.5%-5.0%,茎秆含氮1%-1.4%;小麦籽粒含氮2.0%-2.5%,而茎秆含氮0.5%左右;玉米叶片含氮2.0%,籽粒含氮1.5%,茎秆含氮0.7%;苞叶仅有0.4%;水稻籽粒含氮1.31%,茎秆含氮0.5%左右。

同一植物的不同生育时期,含氮量也不相同。

一般植物从苗期开始不断吸收氮素,全株含氮量迅速上升,氮的吸收高峰期是在营养生长旺盛期和开花期,以后迅速下降,直到收获。

在各生育期中,氮的含量不断发生变化。

例如水稻分蘖期含氮量明显高于苗期,通常在分蘖盛期含氮量达到高峰,其后随生育期推移而逐渐下降。

在营养生长阶段,氮素大部分集中在茎叶等幼嫩的器官中;当转入生殖生长时期以后,茎叶中的氮素就逐步向籽粒、果实、块根、块茎等贮藏器官中转移;成熟时,大约有70%的氮素已转入种子、果实、块根或块茎等贮藏器官中。

应该指出:植物体内的氮素含量与分布,明显受施氮水平和施氮时期的影响。

随施氮量的增加,植物各器官中的含氮量均有明显提高。

通常是营养器官的含量变化大,生殖器官则变动较小;在植物生长后期施氮,生殖器官中的含氮量明显提高。

二、氮的生理功能氮素在植物营养中起着十分重要的作用。

它是构成生命物质即蛋白质和核酸的主要成分,又是叶绿素、维生素、生物碱、植物激素等的组成部分,参与植物体内许多重要的物质代谢过程,对植物的生长发育和产量品质影响甚大。

(一)氮是植物氨基酸和蛋白质的主要成分植物吸收的无机态氮在体内首先同化为谷氨酸,然后转化为各种氨基酸,进而合成蛋白质。

组成蛋白质的氨基酸有20种,它们大多数是α-氨基酸,即氨基结合在与羧基(-COOH)相邻的α-碳原子上,各个氨基酸有不同的侧链R,用通式表示如下:H∣R—C—COOH∣NH2根据侧链的化学结构,可将氨基酸划分为中性氨基酸(一氨基一羧酸)、酸性氨基酸(一氨基二羧酸)和碱性氨基酸(二氨基一羧酸)。

正常作物所需氮元素的浓度植物中氮元素的主要作用是支持蛋白质、酶和其他生物分子的合成,同时也参与物质运输和能量代谢等基本生物过程。

由于氮元素对植物生长发育的重要性,正常作物常需要较高的氮供应。

一般而言,作物对氮素的需求量最大,通常排在元素需求列表的第一位。

根据不同的作物,氮元素的浓度需求可以有所差异,下面是一些常见作物的氮浓度需求的一个大致指导。

1.玉米:作为一种高度营养需求的作物,玉米通常需要较高的氮元素供应。

在生长季节的早期阶段,玉米对氮元素的需求较低,约为每公顷80-120千克。

随着生长进展,氮需求逐渐增加,到了花粉发育期和籽粒填充期,氮需求达到最高峰,约为每公顷150-200千克。

2.小麦:小麦在整个生长季节中对氮素的需求相对较为稳定。

在播种阶段,小麦对氮的需求较低,通常每公顷需要50-100千克氮素。

随着生长阶段的推进,氮素需求逐渐增加,到了拔节期和抽穗期,氮素需求达到高峰,约为每公顷120-140千克。

3.大豆:与玉米和小麦相比,大豆对氮素的需求较低。

大豆通常每公顷需要60-80千克氮素,其中根瘤中的固氮菌能够提供部分氮素供应。

在生长季节中,大豆对氮素的需求主要集中在结荚期和幼苗期。

4.蔬菜类作物:蔬菜类作物对氮素的需求较为个体差异较大。

一般而言,叶菜类作物(如菠菜、小白菜)对氮素的需求较高,每亩约7.5-15千克氮素。

瓜果类作物(如西瓜、番茄)对氮素需求较低,每亩约3.5-7.5千克。

以上只是一些常见作物的氮元素需求参考,实际情况会受到不同生产条件的影响。

值得注意的是,在追加氮素时,应考虑到土壤中的氮素含量以及作物对氮素的吸收能力。

过量施用氮素可能导致环境问题,如水体污染和土壤质量下降。

因此,农民和园艺从业人员在施用氮肥时应准确评估作物需求量,选择合适的肥料类型和施用方法。