家庭型态与夫妻决策权力

- 格式:doc

- 大小:69.50 KB

- 文档页数:15

婚姻与家庭变迁的社会学分析在社会学的研究范畴中,婚姻和家庭一直是备受关注的课题。

随着时代的演变和社会的发展,婚姻和家庭也发生了巨大的变化。

本文将通过社会学的视角,分析婚姻和家庭变迁的原因和影响。

首先,婚姻和家庭的变迁与经济发展密切相关。

在传统社会中,传统的家庭形态通常是以农耕经济为基础。

家庭的功能主要是生产和繁衍,男性在家庭中承担经济养家的责任,而女性则负责照顾家务和子女。

然而,随着工业化和现代化的兴起,家庭的经济功能逐渐减弱,而个人的经济独立性增强。

这导致了家庭和婚姻观念的转变。

现代社会中,婚姻更多地成为个人追求幸福和实现自我价值的选择,而不再是纯粹的经济合作关系。

其次,社会的价值观念也对婚姻和家庭变迁产生了深刻影响。

随着社会的开放与多元化,个体的价值观念也发生了巨大的转变。

传统的婚姻观念以男主外女主内为主导,但现代社会中,婚姻的平等和伴侣的自由选择受到越来越多的重视。

夫妻关系中的权力平等、男女平等以及共同决策的观念逐渐被接受。

此外,同性婚姻的合法化和多元家庭形式的出现也是现代社会中家庭变迁的重要表现之一。

第三,社会的制度变革也对婚姻和家庭产生了深远的影响。

例如,女性参与劳动力市场的增加,使得传统家庭分工模式被打破,男女在经济角色上的差异减少。

女性事业的崛起和经济独立意识的增强,使得女性在家庭中的话语权和地位得到提升。

另外,离婚制度的改革也使得婚姻的稳定性降低,离婚率逐渐上升,家庭结构的多样化成为新的常态。

最后,媒体和科技的发展也对婚姻和家庭产生了重要影响。

现代社会中,媒体已经深度渗透到人们的日常生活中。

电视、网络和社交媒体的兴起,为婚姻和家庭关系带来了新的挑战。

例如,网络和移动应用程序为人们提供了更多的选择和机会,使得异地恋、婚外情等问题日益普遍。

同时,媒体上的价值观念和形象塑造也对人们的婚恋观念产生了重要影响,导致了更多的婚恋观念的多样化。

综上所述,婚姻和家庭的变迁是多种因素交互作用的结果。

社会转型与城市化进程中的家庭结构变迁随着社会的转型和城市化的进程,家庭结构也在发生着深刻的变迁。

在过去,大多数家庭以核心家庭为主,父母和子女生活在一起,形成一个完整的单元。

然而,随着社会经济的发展和人们价值观的改变,传统的家庭结构逐渐发生变化。

首先,城市化进程导致家庭在空间上的分离和扩大。

随着城市不断扩张,人们的工作地点和居住地点往往不再在同一个区域。

许多人为了追求更好的工作机会和生活条件,选择到大城市工作和生活,而他们的家庭则留在原来的乡村或小城市。

这样,许多家庭被迫面临着长期分离的困境,只能通过电话、网络等方式保持联系。

其次,社会转型导致家庭功能的转变。

传统上,家庭主要承担着生育和照顾子女的责任。

然而,在现代社会里,随着女性地位的提高和性别观念的转变,越来越多的女性选择进入职场,追求事业的同时也希望独立生活。

这就导致了许多家庭形态从传统的核心家庭向小家庭或单身家庭转变。

家庭成员之间的角色和责任也在变化,父母需要平衡工作和家庭的关系,孩子也需要更多的照顾和教育。

另外,社会转型也导致了家庭结构中权力关系的变化。

过去,家庭的权威主要集中在家长身上,父母拥有绝对的决定权。

然而,在现代社会中,家庭成员之间的平等和尊重变得更加重要。

夫妻之间的决策需要共同商讨和协商,孩子也享有一定的话语权。

这种转变使得家庭结构变得更加平等和和谐。

除了以上几点外,社会转型和城市化进程还带来了其他诸多影响。

例如,家庭的经济条件得到了提升,父母有更多的机会提供良好的教育和培养环境给孩子。

另外,人们的交友圈也更加广泛,家庭成员不再限于亲属关系,朋友和邻居的关系也变得更加密切。

这些变化丰富了家庭结构和家庭成员之间的关系网,为家庭成员提供了更多的支持和帮助。

总之,在社会转型和城市化进程中,家庭结构发生了深刻的变迁。

家庭在空间上的分离和扩大,家庭功能的转变,权力关系的平等和和谐,以及其他因素的影响,使得传统的核心家庭不再是唯一的家庭形态。

乡土中国阅读笔记第六章在《乡土中国》的第六章“家族”中,费孝通先生以其敏锐的洞察力和深刻的分析,为我们展现了乡土社会中家族的独特形态和功能。

在乡土社会中,家族的概念与现代社会有着显著的差异。

它并非仅仅是由亲子关系所构成的生育社群,其功能也远不止于生育。

家族承担着更多的经济、政治、宗教等复杂的职能,是一个事业组织。

从结构上看,家族的规模大小并非固定不变,而是根据事业的需要随时进行调整。

在这一点上,与西方社会以夫妻为主轴的小家庭结构形成了鲜明的对比。

西方家庭的核心是夫妻关系,而在乡土社会的家族中,主轴却是在父子之间、婆媳之间。

夫妻关系在家族中反而处于配轴的地位。

这种结构上的差异,导致了家庭成员关系的不同特点。

在乡土社会的家族中,父子关系、婆媳关系显得尤为重要。

父亲作为家族的权威和主导者,对子女有着绝对的支配权,而婆媳之间的关系也常常充满了微妙的权力斗争。

相比之下,夫妻关系相对较为平淡,甚至有些“矜持和保留”。

这并非是因为夫妻之间感情淡薄,而是由于家族事业的需要,夫妻双方需要将更多的精力投入到家族的整体运作中,而非仅仅关注彼此之间的情感交流。

家族中的权力结构也有着独特之处。

长辈往往拥有更高的权威和决策权,年轻一代则需要服从和遵循长辈的意愿。

这种权力的传承并非通过明确的制度和法律,而是依靠传统和习俗的力量。

家族中的各种规范和礼仪,也都是为了维护这种权力结构的稳定和有序。

在经济方面,家族是一个共同劳动、共同分配的经济单位。

家族成员之间分工合作,共同为家族的生存和发展努力。

这种经济模式虽然在一定程度上保证了家族的稳定和延续,但也限制了个人的自由和发展。

个人的利益往往需要服从于家族的整体利益。

在教育方面,家族也承担着重要的责任。

长辈通过言传身教,将家族的价值观、道德规范和生活技能传授给下一代。

这种教育方式虽然缺乏系统性和科学性,但却在乡土社会中发挥了重要的作用,使得家族的文化和传统得以代代相传。

随着社会的变迁和发展,乡土社会中的家族也面临着诸多挑战和变革。

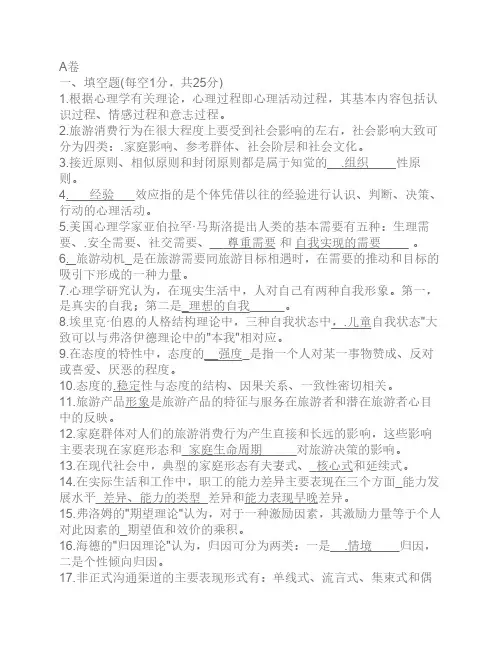

A卷一、填空题(每空1分,共25分)1.根据心理学有关理论,心理过程即心理活动过程,其基本内容包括认识过程、情感过程和意志过程。

2.旅游消费行为在很大程度上要受到社会影响的左右,社会影响大致可分为四类:.家庭影响、参考群体、社会阶层和社会文化。

3.接近原则、相似原则和封闭原则都是属于知觉的__.组织____性原则。

4.___经验___效应指的是个体凭借以往的经验进行认识、判断、决策、行动的心理活动。

5.美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛提出人类的基本需要有五种:生理需要、.安全需要、社交需要、__ 尊重需要和自我实现的需要____ 。

6._旅游动机_是在旅游需要同旅游目标相遇时,在需要的推动和目标的吸引下形成的一种力量。

7.心理学研究认为,在现实生活中,人对自己有两种自我形象。

第一,是真实的自我;第二是_理想的自我_____。

8.埃里克·伯恩的人格结构理论中,三种自我状态中,.儿童自我状态"大致可以与弗洛伊德理论中的"本我"相对应。

9.在态度的特性中,态度的__强度_是指一个人对某一事物赞成、反对或喜爱、厌恶的程度。

10.态度的.稳定性与态度的结构、因果关系、一致性密切相关。

11.旅游产品形象是旅游产品的特征与服务在旅游者和潜在旅游者心目中的反映。

12.家庭群体对人们的旅游消费行为产生直接和长远的影响,这些影响主要表现在家庭形态和_家庭生命周期_____对旅游决策的影响。

13.在现代社会中,典型的家庭形态有夫妻式、_核心式和延续式。

14.在实际生活和工作中,职工的能力差异主要表现在三个方面_能力发展水平_差异、能力的类型_差异和能力表现早晚差异。

15.弗洛姆的"期望理论"认为,对于一种激励因素,其激励力量等于个人对此因素的_期望值和效价的乘积。

16.海德的"归因理论"认为,归因可分为两类:一是__.情境____归因,二是个性倾向归因。

社会学视角下的婚姻与家庭研究婚姻与家庭一直是社会学家们研究的焦点之一。

从传统的角度来看,婚姻和家庭被认为是社会基本单位的组成部分,承载着人类繁衍后代、传承文化、实现个体情感需求等多重功能。

然而,在现代社会的发展过程中,婚姻和家庭发生了巨大的变革,这也成为社会学家们关注的对象。

首先,社会学视角下的婚姻与家庭研究可以从婚姻制度的演变角度进行分析。

传统婚姻制度强调的是家族和血缘关系的延续,强调婚姻是由父母安排的社会安排。

然而,现代社会中,人们越来越追求个人自由和平等,随之而来的是婚姻的个性化和选择性增强。

现在的婚姻不再是一种权力关系,而是基于自愿的关系。

这种变革使得婚姻制度更加灵活和多元化,也给家庭带来了新的模式和形式。

其次,在社会学视角下研究婚姻与家庭,还需要关注性别角色和婚姻关系的变化。

过去,传统的性别角色分工规范了婚姻中男女双方的责任与权力,男性承担经济责任,女性承担家庭和照顾孩子的责任。

然而,随着社会进步和性别平等意识的抬头,越来越多的女性进入职场,与此同时,男性也渐渐开始参与家务和育儿。

这种变化让婚姻关系中的权力分配发生了巨大的转变,也让婚姻与家庭成为一个平等和互助的伙伴关系。

此外,社会学视角下的婚姻与家庭研究还需关注家庭的形态多样性和婚姻关系的多样性。

在过去的观念中,家庭往往被定义为一个男人、一个女人和他们的孩子。

然而,在现代社会中,同性婚姻的合法化使得家庭的形态愈发多样化。

除了传统的核心家庭,单亲家庭、继父母家庭、同性伴侣家庭等都被认为是家庭的一种形式。

这样的多样性在一定程度上减少了社会的歧视和偏见,也展现了更加包容和进步的社会态度。

同样重要的是,社会学视角下的婚姻与家庭研究还需关注家庭内部的权力和决策分配。

传统婚姻中,男性往往处于权力的中心,他们在家庭中拥有更多的决策权利。

然而,随着社会的发展,女性在家庭中的地位逐渐提升,她们追求自我实现和独立性。

这种变化使得家庭内部的决策权在不断平等化。

社会变革对婚姻和家庭制度的影响分析在人类社会发展的长河中,社会变革是不可避免的。

社会变革往往伴随着各种新的思潮、价值观和行为模式的出现,对婚姻和家庭制度产生深远影响。

本文将分析社会变革对婚姻和家庭制度的影响,并提出一些思考。

首先,社会变革给婚姻和家庭带来了新的挑战。

随着社会的发展,经济结构的变化和职业机会的增多,女性逐渐摆脱了传统的家庭观念,追求自己的职业发展和经济独立。

这使得传统的家庭结构面临着巨大的压力和转变。

女性不再完全依赖于丈夫的经济支持,独立意识的增强导致了家庭角色的重新定义。

婚姻制度也在逐渐演变,伴随着更多的双职工家庭的出现,家庭责任的分工和沟通方式也在发生变化。

其次,社会变革使得人们对婚姻和家庭的期望发生改变。

传统的婚姻观念强调对家庭的责任和义务,而现代社会更加注重个人自由和自我实现。

个人的情感需求和生活方式的多样化,使得人们对婚姻和家庭的期望更加丰富多样。

婚姻并非仅仅是一个为了生育和经济生活的契约,而是一个伙伴关系和情感连接的象征。

同时,社会变革也使得离婚率上升,人们更加注重个人的幸福感和情感需求,不再将婚姻视为终身承诺。

第三,社会变革对婚姻和家庭制度的影响也表现在性别平等的推进方面。

随着女性地位的提升和性别平等观念的普及,传统的男权社会结构在不断被颠覆。

婚姻和家庭关系的权力平衡逐渐改变,女性获得了更多的话语权和自主决策权。

婚姻不再是男方强制压迫女方的象征,而是一个平等对待和互相尊重的伙伴关系。

这种性别平等的推进对婚姻和家庭制度的范式改变具有深远的影响。

另外,社会变革还带来了新的家庭形态和家庭价值观的多样化。

传统的核心家庭观念正在被补充和替代。

同性婚姻合法化的出现和单身家庭的增多,延展了传统的婚姻和家庭定义。

对于家庭的定义不再局限于传统的一对夫妇和子女,而是涵盖了更多的可能性。

多样化的家庭形态受到了社会的认可和尊重,这对传统婚姻和家庭制度提出了新的挑战。

综上所述,社会变革对婚姻和家庭制度产生了深远的影响。

亲密关系中的性别差异与权力斗争性别差异一直是人类社会的重要议题之一。

随着社会的发展和意识觉醒,性别平等的追求成为了当代社会的主要课题,然而,亲密关系中的性别差异和权力斗争仍然存在。

本文将探讨亲密关系中性别差异的本质、造成这种差异的原因,以及如何建立健康亲密关系。

亲密关系既是彼此感知和连接的一种方式,也是权力斗争的场所。

回顾历史,男性一直处于社会的主导地位,而女性则被期待扮演被动、从属的角色。

这种社会结构造成了亲密关系中的性别差异,体现为男性拥有更多的权力和决策权,而女性则承担更多的家务和照顾责任。

这种差异并非自然而然,而是由社会和文化背景塑造而成。

造成亲密关系中性别差异的原因复杂多样。

首先,社会角色和期望的不同导致了性别差异。

男性被期待具有决策能力、领导力和经济支配力,而女性则被期待扮演温柔、体贴和照顾的角色。

这些角色和期望在亲密关系中反映出来,导致了性别差异的产生。

其次,传统文化的影响亦不可忽视。

传统的性别角色观念、婚姻观念和家庭形态构建了亲密关系中权力的分配方式,长期以来限制了性别平等的实现。

此外,经济和社会资源的分配不均也加剧了性别差异。

男性在工作场所更容易获得晋升和更多的机会,而女性则面临更多的职业和家庭压力。

如何建立健康亲密关系,实现性别平等呢?首先,重要的是认识到性别差异的存在和影响。

只有正视问题,才能寻找解决之道。

夫妻双方需要坦诚对话,分享彼此的感受和期望。

建立一个开放的交流渠道,有助于解决争议和不平等的问题。

其次,我们应该关注亲密关系中的责任和权力平衡。

夫妻双方应平等承担家务、照顾和决策的责任。

建立共同的目标和价值观,形成团队合作的态度,帮助缩小性别差异。

此外,教育和宣传也扮演着重要角色。

通过教育改变传统的性别角色观念和价值观,强调男女之间的平等和互补,有助于塑造共同的性别观念。

亲密关系中的性别差异和权力斗争不仅仅是个人层面的问题,它更是整个社会和文化的反映。

建立性别平等的亲密关系需要我们从社会各个方面入手,包括政策、教育和文化等。

中国封建社会的家庭与婚姻中国封建社会是指在中国历史上,大部分时间是由地主阶级、官僚士大夫阶级和儒家文化共同主导的一种社会形态。

在这样的社会里,家庭与婚姻是一种不可或缺的社会组织和制度。

本文将从性别、婚姻制度、家庭生活和对妇女的影响等方面探讨中国封建社会的家庭与婚姻制度。

性别意识中国封建社会中,性别意识极为重要,男女性别在社会地位上的差异极大。

男性在社会中处于统治地位,而女性则处于被支配和依附地位。

这种性别差异不仅仅体现在婚姻、家庭生活中,也体现在政治、经济、文化等方面。

在封建制度下,女性不得参加政治活动,不能代表自己参与社会管理和决策。

而男性则可以参与、掌握社会权力,和女性相比,其社会地位要高得多。

婚姻制度在封建社会里,由于社会的性别差异,婚姻制度也受到了严格的限制。

婚姻大多数是安排婚姻。

男女双方的婚姻由家长、长辈和中介等人士商议决定,双方通常是未婚之前不认识对方。

一旦确定婚姻,被视为有约、有义务、必须遵守。

离婚很难,只有在特殊情况下,如有不可调和的矛盾、重婚、妻子不能生育、妻子出轨等原因,才会引起离婚。

而男性离婚比女性更容易得到许可。

家庭生活在中国封建社会中,家庭生活比较封闭和固定。

一般来说,妻子必须居住在丈夫家中,被视为女儿和妻子。

因此,妻子只有在丈夫的允许下,才能出门,与外界交往和从事社交活动。

妻子的主要职责是照顾家庭和抚育子女。

丈夫则主要负责赚取家庭的财富,同时掌管家庭的重大决策。

对妇女的影响在中国封建社会里,女性的地位远远低于男性。

人们认为女性应该从一出生就学习怎么做女人,而不是学习重要的知识技能。

女性被禁止参加教育、文化、职业培训等公共领域的活动,这直接影响了她们的能力和比较公平的竞争机会。

此外,妇女经常受到男性家庭成员的暴力和虐待,而法律保护妇女的机制也比较弱,使得妇女难以维护自己的权益和尊严。

结语总的来说,中国封建社会的家庭与婚姻制度主要是建立在性别意识、家庭责任和孝道文化基础上的。

家庭结构与关系的新形态家庭结构与关系的新形态随着社会的发展和时代的变迁,家庭结构和家庭关系也发生了深刻的变化。

传统的核心家庭,即夫妻和子女共同生活在一起的模式,在现代社会越来越多地被其他形式的家庭所取代。

这种新形态的家庭结构和关系不仅反映了人们的观念和价值的转变,也与经济、科技和社会进步等因素紧密相连。

在过去,核心家庭被认为是“正常”的家庭结构,是社会根基的一部分。

然而,如今,离婚率的上升、单亲妈妈以及同性婚姻等现象的出现,使得传统的核心家庭模式不再是唯一的选择。

更多的人开始接受其他形式的家庭,例如由单身父母、同性伴侣、再婚夫妻或非婚伴侣组成的家庭。

这些家庭形态的出现,使家庭结构变得多样化和复杂化。

除了核心家庭的变化外,家庭关系也在悄然发生着变革。

在过去,父权制家庭是主导的模式,家庭中的角色分工和权力分配主要由家长来决定。

然而,随着女性地位的提高和家庭观念的变迁,越来越多的家庭开始追求平等和共同决策。

夫妻之间的关系不再是严格的互相依附,而是更多地依赖于理解、尊重和共享责任。

此外,与家人之间的关系相比,亲戚和外部社会联系在新型家庭结构中的作用也越来越重要。

例如,在核心家庭成员减少或不在同一个城市居住的情况下,亲戚关系变得更加密切和重要。

同时,团结相互帮助、共同照顾孩子、共同分担家务等社区关系的增强,使得纯粹依靠核心家庭难以满足人们的需求。

在家庭结构和关系的新形态中,家庭成员之间的沟通和互动也变得更加多样化。

与传统的面对面沟通相比,在现代科技的便利下,家庭成员可以通过电话、短信、视频通话等各种方式进行沟通。

这种改变不仅改变了家庭成员之间的联系方式,也提供了更多的机会和方式来保持和维持家庭关系。

然而,新形态的家庭结构和关系也带来了一些挑战和问题。

例如,离散的家庭成员可能导致亲密关系的缺失,孤独感的增加,尤其是对老年人来说。

此外,不同的家庭结构和关系也可能导致传统观念和价值观的冲突,使得家庭内部的相互理解和沟通变得更加困难。

家庭关系发展的趋势家庭关系是社会组织的基本单位,它在不同的时代和社会背景下都会经历变革和发展。

随着社会的进步和改变,家庭结构、家庭角色和家庭价值观等方面都会发生变化。

在当代社会,家庭关系发展呈现以下几个趋势。

首先,个人主义的兴起。

随着现代社会的发展,个人主义的价值观逐渐被重视。

越来越多的人注重个人的自由、权利和幸福感,追求个人的发展和实现个人的价值。

这导致家庭关系中的权力结构发生变化,传统的家长权威逐渐减弱,子女在家庭决策中的发言权增加,家庭成员之间的平等和个体自主权得到提升。

家庭成员更加注重个人的需求和欲望,追求更加个性化和多元化的生活方式。

与此同时,个人主义的兴起也加强了亲子和夫妻关系中的情感层面,家庭成员更加注重彼此的情感交流和家庭内的温馨关系。

其次,女性地位的提升。

在传统家庭中,男性通常被视为家庭的主要经济支柱和家庭决策的主导者,而女性的社会地位较低,主要负责家庭和子女的照顾。

然而,在当代社会,女性的地位逐渐提高。

女性获得了更多的教育和职业机会,可以自主选择自己的婚姻对象和生活方式。

越来越多的女性加入工作群体,经济独立能力的提升使得女性在家庭中的地位得以改变。

在家庭关系中,女性在家庭决策中的权力和话语权得到增强,男女在婚姻中的地位趋向平等。

这也使得家庭关系中的责任和角色分工发生改变,夫妻双方在家庭中的责任和义务更加均衡,女性不再仅仅负责家务和子女的照顾。

再次,多样化的家庭模式。

传统上,核心家庭是家庭关系的主要形式,由父母和子女组成。

然而,在当代社会,家庭形态趋于多样化。

随着单亲家庭、同性家庭、未婚家庭、重婚家庭等新型家庭模式的出现,家庭关系变得更加多元和复杂。

例如,在单亲家庭中,孩子由一位父母独立抚养,父母在家庭责任和角色分工上承担更多的压力;在同性家庭中,同性伴侣共同育有子女,夫妻之间的互补关系更加重要。

这些新型家庭模式的出现挑战了传统家庭的观念和规范,同时也为家庭关系的发展带来了新的可能性。

关于夫妻平等的文章-概述说明以及解释1.引言1.1 概述夫妻平等一直以来都是社会关注的重点话题之一。

随着社会的进步和观念的改变,我们逐渐认识到,在夫妻关系中实现平等对于促进家庭和谐、个人发展以及社会进步具有重要意义。

夫妻平等意味着男女在婚姻中具有平等的地位和权利,不仅仅是在经济上、社会地位上的平等,更包括在决策权、家庭责任和机会平等等方面的平等。

夫妻平等的核心理念是基于尊重、平等和合作的关系,夫妻间相互尊重、互相支持,共同肩负家庭责任,共同追求个人成长和家庭幸福。

夫妻关系不应该建立在一个人对另一个人的控制或压迫之上,而应该是双方平等地合作、共同经营家庭和生活。

实现夫妻平等是一个复杂的过程,需要从多个方面进行努力。

首先,教育是培养夫妻平等观念的重要途径。

通过教育,我们可以教导年轻人尊重和平等对待他人,打破固有的性别刻板印象,培养他们共享家务和家庭责任的意识。

其次,法律和政策的支持是实现夫妻平等的关键。

通过制定和完善相关法律法规,确保夫妻在婚姻关系中享有平等的权利和机会。

同时,政府应该提供相应的政策支持,鼓励男女平等参与社会事务和职业发展。

最后,家庭内部的平等意识和共同努力也是实现夫妻平等的核心。

夫妻双方需要相互理解,相互尊重,共同协商解决问题,共同承担家庭责任和义务。

然而,要实现夫妻平等并不是一帆风顺的。

夫妻平等在传统观念和习惯的影响下,仍面临着诸多挑战。

社会对于男性和女性的不同期望和角色定位,使得夫妻间的平等关系难以得到实际的体现。

同时,经济和社会结构方面的差异也可能导致夫妻间的不平等。

此外,在实践中,夫妻间会面临权力分配、家庭责任分担等问题,需要通过进一步的沟通和协商来解决。

展望未来,实现夫妻平等依然是一个长期而艰巨的任务。

然而,随着社会的发展和人们观念的更新,我们有理由相信夫妻平等的前景将会不断向好。

我们应该积极推动性别观念的更新,倡导平等、尊重和合作的婚姻观念,同时,提供必要的法律保障和政策支持,为实现夫妻平等创造一个更加有利的环境。

家庭结构变化对社会秩序的影响家庭是社会最基本的单位,家庭结构的变化不仅影响着个体的成长和发展,也对整个社会秩序产生了深远的影响。

随着社会的发展和进步,传统的家庭形态逐渐演变为多样化的家庭结构。

这些变化带来了一定的挑战,同时也为社会带来了一些新的机遇。

首先,家庭结构的变化使得个体之间的关系更加复杂和多元化。

传统家庭中,父亲扮演着家庭的经济支柱和决策者的角色,而母亲则负责照顾家庭和孩子。

然而,在现代社会中,随着女性地位的提升和价值观的改变,越来越多的女性选择事业发展并积极参与家庭决策。

同时,同性恋的合法化也使得同性伴侣可以组成家庭。

这些变化使得家庭内部的权力关系发生了重大调整,家庭成员之间的相互作用也变得更加多样化。

这不仅对家庭成员之间的相处方式提出了新的要求,也对个体的自我认同和社会角色的塑造提出了新的挑战。

其次,家庭结构的变化对社会的价值观念有着重要影响。

传统家庭观念中,男性负责外出工作和养家糊口,而女性则承担着家庭照顾和教育子女的责任。

然而,随着女性参与工作的增多和家庭价值观的多元化,人们开始对传统的性别角色进行重新思考。

现在,越来越多的家庭选择共同承担家务和育儿责任,男性逐渐接受了更多家庭事务,女性也能够追求自己的事业。

这种价值观的变化有助于打破性别歧视和促进男女平等,也为社会带来了更广阔的发展空间。

此外,家庭结构的变化也对教育方式和社会支持网络提出了新的需求。

传统家庭结构中,几代人生活在一起,老人起到了照看孩子和传承家族价值观的重要角色。

然而,随着核心家庭(只有父母和子女)的兴起和人们追求个人独立的增加,多代同堂的家庭结构逐渐减少。

这对年轻家庭来说,意味着更多的照顾责任需要承担。

在这种情况下,除了家庭教育的支持外,社会对家庭教育的支持也显得尤为重要。

政府可以通过加强幼儿教育和家庭教育指导,提供更好的教育资源和支持,帮助家庭更好地应对各种挑战。

然而,家庭结构的变化也带来了一些负面影响。

例如,单亲家庭的增加和家庭成员之间的不和谐关系可能导致家庭内部的紧张和冲突。

家庭结构演变与社会关系重构随着社会经济的发展和人们价值观的改变,家庭结构也在不断演变,从以前的传统核心家庭,发展到如今的多样化家庭形态。

这种家庭结构的演变必然会对社会关系产生重构的影响。

首先,传统核心家庭由父母和子女组成,这种家庭结构非常稳定且传统。

在这种家庭中,父亲是家庭的经济支柱,负责养家糊口;母亲则主要负责照顾子女和家务。

在这种家庭结构下,家庭成员之间的权力关系比较明确,父亲通常拥有最高的决策权。

但是,随着女性地位的提高和经济独立能力的增强,这种家庭结构的权力关系逐渐受到挑战。

随着时代的变迁,出现了诸如同性婚姻、单亲家庭、父母离异再婚以及晚婚晚育等新的家庭形态。

这些新的家庭类型给家庭结构带来了更多的多样性和灵活性。

例如,同性婚姻的合法化,使得同性伴侣能够正式建立家庭,并育有子女。

这种家庭结构的出现打破了传统核心家庭的限制,同时也挑战了传统家庭观念和价值观念。

另外,单亲家庭的出现也在社会关系重构中发挥了重要的作用。

由于各种原因,如离婚、丧偶、未婚生子等,很多子女在单亲家庭中长大。

在这种家庭结构中,家庭责任通常由一个人承担,不同于传统核心家庭中的共同责任。

单亲家庭的出现对社会关系的重构产生了一定的影响。

例如,由于一个人的精力和资源有限,单亲家庭中的子女可能更依赖其他社会机构如学校和社区,来满足他们的需求。

同时,单亲家庭也容易面临经济和情感上的压力,因此需要社会的支持和关注。

除了单亲家庭,父母离异再婚也是现代社会家庭结构的一种常见形式。

随着离婚率的上升,离异再婚的现象也越来越多见。

在这种家庭结构中,父母的再婚给子女带来了与继父母或继兄弟姐妹建立亲密关系的机会。

然而,这种家庭结构也可能引发亲子关系和兄弟姐妹关系的复杂问题。

亲子关系的血缘联系可能被继父母与继兄弟姐妹的关系所取代,导致对血缘关系的认同受到挑战。

最后,晚婚晚育也成为当代社会家庭结构演变的一个重要方面。

随着女性在教育和职业发展上的进步,越来越多的女性选择延迟结婚和生育。

社会变迁对家庭结构的调整随着时代的变迁,社会的发展呈现出多样化的面貌。

社会变迁对家庭结构产生了深远的影响,不仅改变了家庭的形态,也带来了家庭功能的转变。

本文将从几个方面来探讨社会变迁对家庭结构的调整。

首先,社会变迁带来了家庭组成的转变。

以传统的核心家庭为例,由于经济的发展和教育观念的改变,现代人往往不再一切都依赖于夫妻二人来构建家庭。

越来越多的人选择与父母共同居住,形成了三代同堂的大家庭。

另一方面,由于人们对个人选择的尊重,单亲家庭也越来越常见。

社会变迁使得家庭结构多元化,人们可以按照自己的意愿和需要来构建自己的家庭。

其次,社会变迁对家庭功能的重新定义和调整。

在过去,家庭往往是一个人们获得安全感和归属感的地方。

然而,随着社会的进步和人们对个人权利的重视,家庭的功能不再局限于此。

现代家庭更多地承担起个人成长和发展的责任,为家庭成员提供教育、培养和支持等资源。

例如,家庭成员之间的情感交流和支持变得更加重要。

此外,由于社会变迁带来的职业机会增加,家庭成员也在追求事业发展的同时,积极平衡家庭和工作的关系。

再次,社会变迁对家庭内部角色和权力的调整。

在传统家庭结构中,男性通常担任家庭的经济支柱和决策者,而女性则承担起照顾家庭和养育子女的角色。

然而,随着社会的变迁,家庭内的角色分工逐渐发生变化。

女性的地位得到提高,开始追求自己的事业和权益。

男性也逐渐开始关注家庭生活和育儿责任。

这种角色和权力的调整带来了更加平等和民主的家庭关系,促使家庭成员更加平等地参与家庭决策。

最后,社会变迁对家庭规模和家庭关系的调整。

在过去,大家庭是家庭结构的主流,家庭成员之间常常密切亲密。

然而,现代社会的迅速发展和城市化进程,使得大家庭逐渐减少。

越来越多的人选择小家庭结构,更注重核心成员的关系和个人的独立性。

家庭规模的缩小使得家庭关系更加简单直接,但也带来了一些新的挑战,例如亲子关系的培养和跨代沟通的问题。

总结而言,社会变迁对家庭结构产生了巨大的影响。

父权制在资本主义社会的演变与影响在资本主义社会中,父权制经历了演变并对社会产生了深远的影响。

父权制是一种家庭和社会组织形式,强调父亲作为家庭和家族的最高权威,对家庭成员行使权力和决策的权利。

然而,在资本主义社会中,随着经济的发展和社会结构的变化,父权制也经历了一系列的变革。

首先,在资本主义社会中,劳动力市场的发展和女性进入劳动力市场的增加,对传统的父权制造成了挑战。

随着女性获得了更多的教育和机会,她们逐渐成为了经济的独立者。

这使得在家庭中的决策权不再完全掌握在父亲手中,夫妻之间的权力平衡开始发生转变。

其次,资本主义社会中的经济改革和法律变革也对父权制产生了影响。

在过去,男性对家庭财产的继承权是不可动摇的。

然而,现代法律逐渐颁布了平等继承权的法规,确保了女性在财产分配和继承中的平等权益。

这也为女性摆脱了过去对父权制依赖的局限性,使得家庭和财产的决策能够更加平等和民主。

此外,在资本主义社会中,社会价值观和意识形态的变化也对父权制产生了影响。

随着个体主义和平等原则的兴起,社会对于家庭和婚姻的看法开始发生转变。

不再将父权视为唯一合理的权威形式,而是倾向于更多地强调夫妻之间的平等关系和共同的责任。

而父权制的演变对社会产生了一系列的影响。

首先,父权制的改变使得家庭内部的决策更加民主和平等。

不再是父亲独断专行,夫妻之间的共同决策成为了常态,有助于家庭成员的参与感和幸福感的提升。

其次,父权制的变革也对社会的性别关系和性别平等产生了积极的影响。

过去,因为父权制的限制,女性在社会和家庭中的地位相对较低,缺乏发言权和决策权。

然而,随着父权制的演变,女性逐渐赢得了更多的平等权益,近年来女性的社会地位和权力得到了显着提升。

最后,父权制的变革也促进了家庭和婚姻观念的进步。

过去,家庭是一个严格的等级制度,夫妻之间的关系被父权的权威支配。

然而,随着父权制的改变,夫妻关系愈发趋向平等,家庭成为了一个更加民主和平等的单元,促进了家庭成员之间更加紧密的关系。

1家庭型態與夫妻決策權力盧惠芬摘要經過半世紀的工業化,雖然核心家庭已成為台灣地區最主要的家庭型態,但子女婚後與父母──尤其是男方父母──同住一段時間的情形仍相當普遍。

而婚姻權力的探討源自西方,因此多假設夫妻權力的拉鋸是在一個私密隔絕的空間中進行。

本研究探討在不同家庭型態中,夫妻各自擁有的資源對於個人決策權力的影響。

實證分析採用華人家庭動態資料庫1999RI 與2000RI 資料,將家庭型態分成與夫方父母同住、與妻方父母同住,及小家庭三類。

結果發現,與己方父母同住對己方的決策權力有加分的作用。

此結果支持「組織資源」的論點。

而資源的作用在與夫方父母同住及小家庭中也呈現顯著差異。

與妻方父母同住的家庭由於樣本數太少,未能做進一步的分析。

慈濟大學社會工作學系2綜觀現代社會中夫妻權力關係的文獻,從1950 年代的結構功能論、1960 年代的交換論,到1980 年代的女性主義觀點,工業化社會中夫妻權力關係(marital power)的研究,已累積了相當成果。

但是,這些西方發展出來的理論,多假設夫妻權力的拉鋸是在一個獨立且隔絕(independent and isolated)的核心家庭中進行,忽略了不同家庭型態可能有的差異性。

根據現代化理論,隨著一個社會工業化程度的提高,其家庭結構也將核心化(Smelser 1963; Goode 1963, 1964; Parsons 1943)。

但是,這個西方在現代化過程中的經驗,在亞洲並未完全複製。

包括日本、台灣、南韓、新加坡等亞洲工業化或新興工業化國家,在二次世界大戰後快速的工業化過程中,雖然核心家庭的比重竄升,但並未完全如古德(Goode 1963)所預言的「家庭結構核心化」。

父母與已婚子女(尤其是兒子)同住的情況依舊普遍。

例如,65 歲以上的日本老人有60%與成年子女同住(Kumagai 1995);新加坡和南韓60 歲以上老人與子女同住的更高達四分之三(WHO 1984)。

在台灣,1999 年65 歲以上老人有73%與子女同住(內政部2000)。

簡言之,大家庭仍是東亞工業化社會主要的家庭型態之一。

而雖然早在1980年,McDonald 在Journal of Marriage and the Family 每十年一次的回顧專文中,就呼籲研究者多著力於大家庭中夫妻的權力關係,但至今這個領域的研究仍寥寥可數。

本研究探討家庭結構對夫妻決策權力的影響,希望能增進對這個重要但長久被忽略的議題的瞭解。

文獻回顧婚姻權力(marital power)指的是夫妻間的權力關係。

婚姻生活是很私密、複雜、繁瑣,又絲絲縷縷,千頭萬緒的,尤其是夫妻間的權力互動更見微妙。

如何測量婚姻權力,一直是研究上的一大挑戰。

Olson 和Cromwell (1975)認為權力有三個面向:權力基礎、權力過程與權力結果。

夫妻各自擁有的資源可以視為權力的基礎1,最後權力狀況是權力結果,但在結果之前還有一段權力過程,也就是協商(negotiating process)或討價還價過程(bargaining process)。

目前絕大多數的文獻集中在探討資源對結果的影響,而權力結果最常見的指標則是「家務分工」與「家庭決策」,也就是Doing and Deciding(Adams 1986)。

本研究即以家庭決策權力──對家中重要決定具有拍板定案(final say)的權力──作為為婚姻權力的測量,探討不同家庭類型的夫妻決策權力模式及影響因素。

家庭類型雖然學界有不同分類,但一般以組成份子可分為核心家庭、主幹家1 另一系列的研究則將權力基礎分為鎮壓(coercive)、酬賞(reward)、正當性(legitimate)、專家(expert)、參考(referent)與資訊(informational)的權力(French and Raven 1975)。

3庭、聯合家庭與擴展家庭。

核心家庭是由一對夫妻及其未婚子女組成,也就是俗稱的「小家庭」;主幹家庭是父母與一位已婚子女同住,是直系親屬的組合;聯合家庭為已婚手足同住,為旁系血親的組合,擴展家庭則為父母與兩位以上的已婚子女同住,集主幹與聯合家庭之大成。

本研究中,家庭型態依夫妻「是否與父母同住」大分為兩類,未與父母同住的為「小家庭」或「核心家庭」;與父母同住的則通稱「大家庭」或「擴展家庭」,包括上述分類的主幹與擴展家庭,但不包括聯合家庭。

而因為與夫方父母或妻方父母同住,對夫妻權力關係的影響不一(Warner1986; Lu 2000),所以在分析家庭型態與夫妻權力時,又將擴展家庭細分為父系(patrilocal)大家庭與母系(matrilocal)大家庭。

但在分析各家庭結構中影響夫妻權力配置的因素時,因母系大家庭的樣本數太少,所以僅就核心家庭與父系大家庭進行比較。

為避免累贅,文中若沒有特別註明「母系大家庭」,「大家庭」就是指父系大家庭。

根據現代化理論,工商業興起後,人們離開農村,大家庭解體,隨著一個社會的現代化程度,家庭結構也走向核心化(Smelser 1963; Goode 1963, 1964; Parsons 1943)。

而且,核心家庭也是現代社會最有效率、最能發揮功能的家庭單位。

過去半個世紀以來,台灣經歷快速的工業化過程,家庭結構也產生重大變化。

1963年核心家庭佔台灣總戶數的54%(謝高橋1980),到1991 年五分之三的家戶是核心家庭(齊力1995)。

整個來看,1980 年代是個分水嶺,在這之前核心家庭比例不斷攀升,80 年代增幅趨緩,至90 年代甚至開始些微下滑。

從1990 年和2000年的人口普查資料來看,2000 年底核心家庭佔台閩地區家庭總戶數的55%,是最主要的家戶型態,但比十年前降低了9.4 個百分點。

雖然小家庭比例成長,但從另一個角度來看,大部分的老人仍是跟子女同住。

在1990 年,大約三分之二的65 歲以上老人,跟子女住在一起(蕭新煌1991;詹火生1989)。

台灣家庭是否邁向「核心化」,也引起了「現代化理論」與「人口結構論」兩種主張的論戰。

前者(例如徐良熙與林忠正1984, 1989)以核心家庭的增加為依據,認為台灣正循歐美國家的腳步,逐漸「核心戶」;後者(例如陳寬政、王德睦與陳文玲1986)則以老人與子女同住的比例居高不下為依據,認為核心家庭的增加是人口結構的反映,因為戰後嬰兒潮的一代,子女人數太多,而父母只有一對,跟一位子女同住後,其他已婚子女只能成為小家庭。

不論台灣的家庭結構是否會如歐美的核心化,從現有資料來看,台灣現在以小家庭居多,但大家庭(以主幹家庭為主)仍佔有相當重要性(伊慶春與呂玉瑕1996)。

此外,值得注意的是,家戶型態比例的計算包括所有已婚與未婚者,也包含了有父母及沒父母可同住者。

如果單就已婚又有父母者來看,大家庭的比例就會升高。

例如,1986 年20-39 歲的已婚婦女、丈夫父母中至少有一人在,48%4跟公婆同住(Thornton et al. 1994)。

至於跟女方家人同住的比例,從2 次世界大戰結束、台灣工業化以後,都一直維持在5%以內,沒有什麼變化(Western, Sun,Chang and Freedman 1990; Lee and Sun 1995)。

工業化以後,年輕女性接受教育、投入就業市場,男女平等觀念興起,整個社會大環境有利於夫妻平等,或是說比較現代的夫妻關係。

但如果這對夫妻跟父母,公婆同住,家庭裡的小環境卻是比較傳統的。

當大環境跟小環境不一致的時候,夫妻權力到底會怎樣變化?以下文獻分析,將先回顧解釋夫妻權力最重要的理論──資源交換論,然後討論台灣的本土研究發現,最後根據文獻,提出本研究的假設。

資源交換論從1960 年Blood 和Wolfe 提出之後,一直到現在,資源交換論都是分析婚姻權力最主要的理論架構。

它認為在現代社會,夫妻的權力關係已不再取決於傳統的父權文化(patriarchy),而是決定於配偶雙方擁有的「相對資源」。

換句話說,一個人可以用他/她擁有的資源,跟配偶進行交換,取得婚姻中的權力。

在他們於底特律進行的實證研究中,受訪者針對八項家庭決策,如丈夫職業的選擇、買何種車子、妻子是否應出外就業等,回答主要由誰做決定。

結果顯示,擁有較多「社經資源」──較高收入、教育、社會地位──的一方,就能在夫妻權力的拉鋸中取得上風。

Blood 和Wolfe 的資源交換假設提出後,雖然在不少實證研究中得到支持,但也有許多實證資料只部分支持這個理論,顯示此理論還有待進一步的補充或修正。

之後學者提出的論點主要有兩大方向,一是關於「資源」內涵,另一則是文化脈絡。

「資源」內涵方面,相對於Blood 和Wolfe 的客觀社經資源,Heer(1963)提出「感情資源」,主張在客觀教育、收入、社會地位等有形資源之外,無形的感情也是一項獲取權力的利器。

依循相對的概念,但建立在「最不感興趣的原則」(principle of least interest)」上,夫妻中哪一方對這段關係相對不在乎,就能以此取得權力槓桿上的優勢;相對的,越是在乎的一方就輸得越多。

除了「社經」與「感情」兩個主要的資源外,跟本研究最相關的是「組織資源」。

Warner 等人(1986)認為,同住的家人是一種組織資源,所以跟男方家人住,先生就佔優勢;反之,跟女方家人住,太太就佔上風。

道理在於一個人,無論是男性或女性,如果婚後持續跟自己的家人同住,他對配偶的依賴性就相對較低;譬如感情不必完全寄託在配偶身上,日常生活所需也能從其他同住家人處得5到滿足。

比較了122 個非工業化社會,Warner 等發現,妻子在以核心家庭為主的社會比在以擴展家庭為主的社會有權力;在以母系傳承的社會比父系傳承的社會有權力。

雖然非工業化社會中家族的力量與工業化社會不可同日而語,Warner等人的研究仍深具參考價值。

Rodman (1970)則將資源交換理論置於文化脈絡之中,認為「資源」的作用視文化脈絡而定。

經過跨國比較,Rodman 將各國依社會規範從平權到父權光譜的位置,劃分為平權(egalitarian)、修正的父權(modified patriarchal),以及完全父權(fully patriarchal)三類。

他發現,在以男女平權為規範的社會,丈夫的資源與在家中的權力成正相關,正如Blood 和Wolfe 提出的傳統資源交換理論所預測。

但在修正的父權社會,丈夫的資源卻與權力呈現負相關。

Rodman 認為,這會因為此類社會的規範正從父權轉向平權,其中社經地位較高者受平權新思潮的影響較大,較願意賦予妻子權力。

至於完全父權的社會,則不論丈夫的資源多寡,都擁有絕對的權力優勢。

根據Rodman的論點,Bur(r 1973)進一步提出「規範資源論」(normative resource theory),主張以社經資源換婚姻取權力的模式只適用於以男女平權為規範的地方,而影響平權觀念最重要的因素則為教育。