2012元明清时期北京城的规划格局答案-98

- 格式:docx

- 大小:217.18 KB

- 文档页数:5

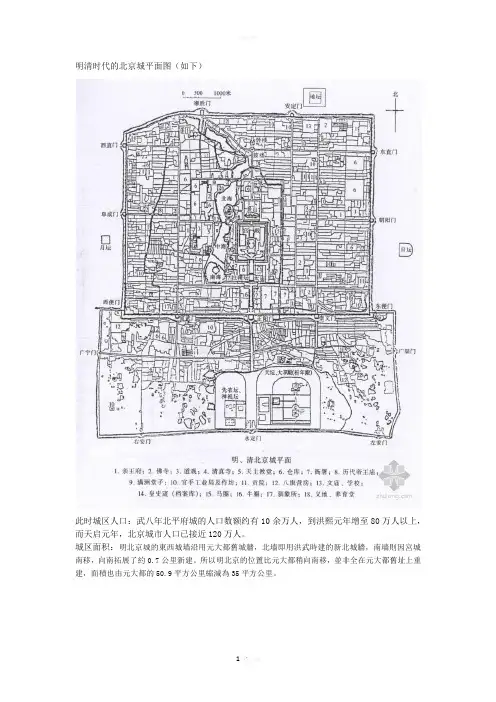

明清时代的北京城平面图(如下)

此时城区人口:武八年北平府城的人口数额约有10余万人,到洪熙元年增至80万人以上,而天启元年,北京城市人口已接近120万人。

城区面积:明北京城的東西城墙沿用元大都舊城牆,北墙即用洪武時建的新北城牆,南墙則因宮城南移,向南拓展了約0.7公里新建。

所以明北京的位置比元大都稍向南移,並非全在元大都舊址上重建,面積也由元大都的50.9平方公里縮減為35平方公里。

民国时期的北平地图(下两张)

民国时期北平人口:1920年为 849,554人,1925年为 1,266,148人,1930年为 1,383,873人,1920年代的中期,人口超过一百万

北平面积:面积707平方公里

现在北京简图

人口:北京总面积16808平方公里,市区面积735平方公里。

面积:截止2005年底北京市常驻人口1538万人,

现北京功能区:其中东城、西城、崇文、宣武4区被定位为“首都功能核心区”;朝阳、海淀、丰台、石景山4区被定位为“城市功能拓展区”;通州、顺义、大兴、昌平、房山5区和亦庄开发区被定位为“城市发展新区”;门头沟、平谷、怀柔、密云、延庆5区县被定位为“生态涵养发展区”。

欢迎您的下载,

资料仅供参考!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等

打造全网一站式需求。

明清时期的城市建设与规划随着中国的发展与变迁,城市的建设与规划也逐渐变得愈发重要。

而在明清时期,城市的建设与规划便已具备一定的规模与样貌。

这一时期,中国的城市建设与规划主要表现为两个方面,即政治中心与商业中心。

下文将从城市规划与建筑风格两个方面来进行阐述。

1. 城市规划明清时期的城市规划主要分为两种类型:坊制与街市制。

其中坊制主要以京城为代表,街市制则主要以商业城市为代表。

坊制城市在都城北京是最为典型的。

北京市共有九条南北街,东西方向有七条,将城市划分为数十个坊。

其中13分坊、12分坊、10分坊是皇城的範围,这些坊主要是针对政治中心而进行规划和建设。

而在坊制城市中,一个坊内的各街巷通常呈正方形或长方形的形状,非常规整。

此外,每个坊的街巷布局也十分规则。

例如在交通要道处一般规划有宽阔的致仕城门,作为交通要道的大门,以接纳外来者。

而街市制城市的规划则更加商业化。

商业城市的出现是随着农业的发展和物质交换的扩大而逐渐形成的。

这些城市很大程度上是依据区域来划分的。

例如,上海、杭州等地区的城市便以其繁华、商业最集中的市场为中心,街道呈致密状态向外延伸。

同时,这些城市还通常与附近的水路和陆路交通相连接,以便于贸易活动的开展。

2. 建筑风格在明清时期,建筑风格的发展也比较特殊。

因为在这个时期历经了文化大革命和其他上升期的影响,建筑风格的发展也自然而然地体现了各种文化和政治形态的变幻。

作为建筑风格的代表,传统中式建筑受到了明清时期的影响,逐渐形成了与其它地区不同的风格。

明代和清代两个时期,建筑材料和结构都有了显著的不同,更加注重建筑材料的精细和建筑手法的巧妙。

同时,明时北京的建筑风格发扬光大,吸引了许多建筑工匠到京城工作,北方各地区的建筑墙是一种特征,该墙施工精细,断面平滑。

而在南方,南京市的明城墙、苏州拙政园等建筑也成为了南方建筑的典范。

由于南方水土环境的影响,南方建筑特别注重通水排水。

因此,南方的建筑风格常采用灰瓦覆顶、砖墙条石垄、木料为框和装饰的建筑构件,以便于排水。

元明清时期的城市建设与规划元明清时期是中国历史上城市建设与规划发展的重要阶段。

在这几个朝代,中国的城市发展经历了许多变革,从传统的都市形态逐渐转向了更加规范和现代化的城市规划。

本文将就元明清时期的城市建设与规划进行探讨。

元代是元明清时期城市建设与规划的起始点。

元朝帝都大都(今北京)就是当时最为典型的都市,其布局采用了“中轴线对称”的规划原则。

这一原则使城市的南北两部分相互呼应,中轴线上有大量宏伟的建筑,如皇宫、寺庙、钟楼等等。

这种规划理念在后来的明清时期仍然延续,并在明代达到了巅峰。

明代是中国历史上城市建设与规划发展最为充实的时期之一。

明代的都市多采用“方格”式的街区规划。

这种规划使得街道与街道之间呈现出井然有序的格局,且交通流畅。

这种规划形式最早出现在宋代,但在明代得到了更加广泛地运用。

此外,明代城市还着重注重城市的防御体系建设,如城墙和城门的修建,使城市更具安全性。

与明代相比,清代城市建设与规划的变革更为显著。

清朝治理下,多个新的都城建立,如北京、扬州、南京、杭州等等。

这些城市的规划更为精细和宏大。

以北京为例,清代的北京城采用了“三坊一照壁”的规划模式,形成了一个紧凑的城市中心和以此为核心的四环六纵七横的街道网。

这种规划不仅仅体现了城市的结构紧凑和交通便捷,同时也凸显了封建国家的统治和权力。

清代还在城市的绿化和市政设施建设方面取得了重要进展。

清朝统治者注重对导游山色的整治以及河岸的堤防加固。

此外,他们还推行了一系列市政设施建设,如水井、排污系统等,以提高城市的生活质量。

这些城市建设和规划的发展,为后来的现代化城市奠定了基础。

总的来说,元明清时期的城市建设与规划都呈现出了不同的特点,但都对中国历史上的城市规划有着深远的影响。

这些规划理念和布局模式不仅体现了当时的社会制度和政治风貌,也为后来的城市建设提供了借鉴和启示。

通过深入研究这些历史城市规划的发展,我们可以更好地理解和分析城市建设的发展规律,并为当代城市规划提供新的思路和参考。

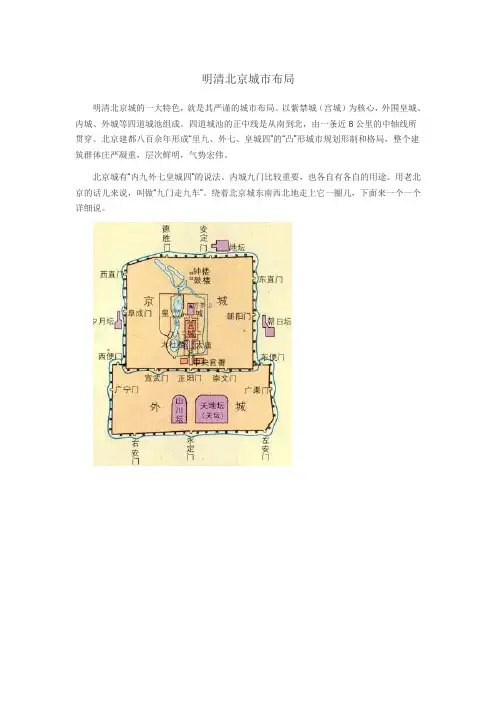

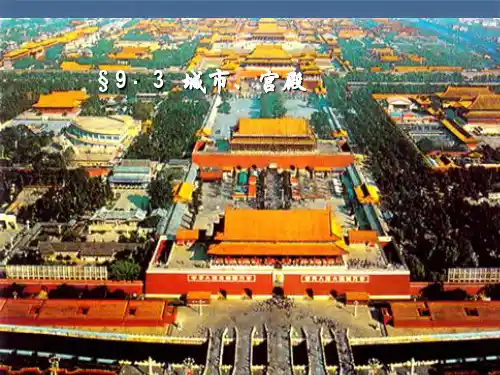

明清北京城市布局明清北京城的一大特色,就是其严谨的城市布局。

以紫禁城(宫城)为核心,外围皇城、内城、外城等四道城池组成。

四道城池的正中线是从南到北,由一条近8公里的中轴线所贯穿。

北京建都八百余年形成“里九、外七、皇城四”的“凸”形城市规划形制和格局,整个建筑群体庄严凝重,层次鲜明,气势宏伟。

北京城有“内九外七皇城四”的说法。

内城九门比较重要,也各自有各自的用途。

用老北京的话儿来说,叫做“九门走九车”。

绕着北京城东南西北地走上它一圈儿,下面来一个一个详细说。

朝阳门走粮车朝阳门老照片过去那阵子,没有铁路交通。

南方出产的粮食往北京调运,必须走通惠河,通过水路运到北京东边的通州(就是现在的通县)。

顺便说一句,通州又分南通州和北通州,有个著名的对子“南通州北通州南北通州通南北”,说的就是这档子事儿。

粮食到了通州以后,再装车进城。

进城走的就是朝阳门。

所以,朝阳门的城门洞顶上,刻着一个谷穗儿。

粮食进了朝阳门,就存放在附近的粮仓之中。

现在朝阳门内的地名还有“禄米仓”、“海运仓”、“新太仓”等,那都是当年存放粮食的仓库。

崇文门走酒车崇文门老照片崇文门又名哈德门,城外是酒道,当年的美酒佳酿大多是从河北涿州等地运来,进北京自然要走南路。

运酒的车先进了外城的左安门,再到崇文门上税。

清朝那时候京城卖酒的招牌得写“南路烧酒”,意思就是说,我上过税了,我的酒不是盗版,当然,那时候还没有产权一说呢。

清末的杨柳青年画,有一幅叫做《秋江晚渡》。

它的画面上画着酒幌,上面写着“南路”、“于酒”等字样,反映的就是这种全民纳税的良好风尚。

以前的崇文门外,东北方向有一只铁龟,造型很是古朴,据说这一段儿护城河的桥下有一个海眼,于是人们就用一只乌龟来镇住海眼,保护北京城的平安。

正阳门走“龙车”正阳门老照片正阳门位于内城南垣的正中,是皇帝专用的,皇上每年两次出正阳门,一次是冬季,到天坛祭天,另一次是惊蛰,到先农坛去耕地。

这两次出行,都是要走正阳门。

中国经历了漫长的封建社会,古代城市的典型格局以各个朝代的都城最为突出,其中唐长安城、元⼤都和明清北京城是中国古代城市中影响⼒的典型格局,是《周礼.考⼯记》的城市形制的完整体现,充分体现了中国古代的社会等级和宗法礼制。

『例题』我国古代典型城市格局的代表是()。

A. 唐长安

B. 汉长安

C. 元⼤都

D. 宋东京

答案:AC

解析:本题考查知识点就是我国古代典型城市格局的典型代表。

1、唐长安城:

主要特点:中轴线对称的格局;规整的⽅格路;居住分布采⽤坊⾥制。

2、元⼤都和明清时代的北京城

格局特点:三套⽅城,宫城居中和轴线对称格局

中轴线南北贯穿三套⽅城,突出皇权⾄上的思想。

我国的⼀些古城还充分体现了⼈⽂环境和⾃然环境协调、融合的理念,明代都城南京较典型体现了这类城市的空间格局。

1.场地分析的一般程序为1 画出场地的范围和形状以确定它的合法用地范围2 确认房屋的缩进距离和已有土地所有权.必要时标出建设项目,场地绿化,未来发展等所需要的面积和体积。

3 分析地形和地质条件,确定施工和户外活动区域的位置4标出可能不适于建设房屋的陡坡和缓坡。

5 定出可作为排水区域的土地范围6 绘制现有的排水结构示意图。

明确地下水位的高度。

标出可能遭受地表水,洪水过度冲刷和寝室的区域。

7 确定予以保护的现存树木和自然植物的位置8绘制现有的水文图,标出予以保护的湿地,河流,分水岭,冲积平原和海岸线.9绘制气象图:日照,主导风向,预期降雨量。

考虑地形和相邻建筑对日照程度,挡风效果,眩光可能性等的影响。

把太阳辐射作为潜在能源进行评价10 确定通往公共道路和公共交通停车站的可能路口2.场地平整应遵循哪些原则1场地开发和建设应尽量减小场地和周边地界自然排水方式的改变。

若改变地形,应规划好地表水和地下水的排水。

2 尽量使场地开发和基础施工所需的开挖土石方量和回填土石方量相等.3 避免在易于腐蚀和滑坡的坡地上建设4 要保护湿地和野生动物栖息地,尽量减少在此类场地上的建筑面积.5 要尽量减小对场地地形和原有植被的破坏6依坡建设房屋时,要设置挡土墙或阶形台地.3.基地内道路与城市道路相连接有哪些要求?建设场地应与道路相连接,或设通道与道路相连接。

若基地与道路相临街,一般以道路红线为建筑控制线,建筑物均不得超出建筑控制线建造基地内的通道应与城市道路相连接。

通路应能通达建筑物的各个安全出口及建筑物周围应留的空地.通路的间距不宜大于160m;机动车与自行车公用的通路宽度不应小于4m,双车道不宜小于7m,消防车通路不应小于3.5m,人行道路不应小于1.5m,基地内车行路边缘至相邻有出入口的建筑物的外墙间的距离不应小于3m4.边坡加固碎石护坡挡土墙护坡种植植物护坡5.简述周礼.考工记中古代城市规划思想的礼制理念和管子的自然至上理念的不同,举例说明这些理念是如何在中国古代城市格局中体现的?考工记记述了周代王城建筑建设的空间布局“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨。

北京城的布局以皇城为中⼼。

皇城平⾯成不规则的⽅形,位于全城南北中轴线上。

作为皇城核⼼部分的宫城位于全城中⼼部位,四⾯有⾼⼤城门,城的四⾓建有华丽的⾓楼,城外围以护城河。

北京全城有⼀条全长约7.5公⾥的中轴线贯穿南北,轴线以外城的南门永定门作为起点,经过内城南门正|考试⼤|阳门、皇城的天安门、端门以及紫禁城的午门,然后穿过三座门七座殿,出神武门越过景⼭中峰和地安门⽽⽌于北端的钟楼和⿎楼。

轴线两旁布置了天坛、先农坛、太庙和社稷坛等建筑群,体量宏伟,⾊彩鲜明,与市民住房形成强烈的对⽐。

从城市规划和设计上强调封建帝王的权威和⽆上的地位,反映了设计意图上的阶级性。

内城街道坊巷沿⽤元⼤都的规划系统,城内⼲道以平⾏于城市中轴线的左右两条⼤街为主,东西向交通不便,主要是与⼲道垂直通向居住区的胡同。

北京的道路系统规整砥直,成⽅格,城的轮廓接近⽅形。

全城道路分⼲道和胡同两类,胡同都是东西向的,前后两条胡同间距约为50步,在两胡同间的地段上再划分住宅基地。

这种有规律的街巷布置,和唐以前的⾥坊,形成完全两种不同的居住区处理⽅式。

北京的市相对集中在皇城四侧,并形成四个商业中⼼:城北⿎楼⼀带;城东、城西各以东西四|考试⼤|牌楼为中⼼;以及城南正阳门外的商业区。

从宏观角度分析明清时期城市规划制度以北京为例

明清北京城布局具有封建社会后期城市布局的典型两重性。

1、明清北京城在布局上恢复传统的宗法礼制思想,继承了历代都城规划的传统。

整个都城以皇城为中心。

皇城前左建太庙,右建社稷坛。

皇城北门的玄武门外每月逢四开市,称内市。

完全符合“左祖右社前朝后市”的传统城制。

2、城市布局艺术方面,重点突出,主次分明,运用了强调中轴线的手法,造成宏伟壮丽的景象。

3、北京城内的街道,基本是元大都的基础。

4、明北京城的商业区市集分布与元大都不同,元大都时商业中心偏北,在鼓楼一带。

明时城市向南发展,除鼓楼外,在东四牌楼及内城南正阳门外形成繁杂的商业区。

5、北京城的居住区在皇城四周,明代共划37坊。

这些坊只是城市用地管理上的划分,不是有坊墙门严格管理的坊里制。

6、建设较元代有较大发展。

7、城市水系基本沿袭元大都。

2024北京北大附中高三10月月考语文本试卷满分150分。

考试时长150分钟。

考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。

考试结束,试卷和答题卡一并收回。

一、本大题共5小题,共18分。

阅读下面材料,完成1-5题。

材料一中国传统都城中轴线的形成与发展有着悠久的历史,早在先秦时期,就已形成以南北向轴线统领的营城制度。

北京中轴线始建于元,成型、丰富于明清,发展、传承于近现代,是逾7个世纪城市历史遗存不断累积叠压的结果,成为北京老城独特景观秩序的极致体现。

明永乐四年(1406年)至明嘉靖四十三年(1564年),北京城形成“凸”字形城郭格局,北京中轴线的整体格局基本形成。

中华人民共和国成立后,天安门广场的规划与建设延续并强化了中轴线居中、对称的规划格局,北京中轴线作为北京城市发展的基准线仍然发挥着统领性作用。

北京中轴线中段北部,城市景观主要由明清时期的皇家宫苑和祭祀建筑构成。

古代皇家宫苑建筑居于轴线之上,故宫居南,内金水河环抱整个皇家宫殿区;景山居北,山体苍翠森然,为其靠山;南侧的午门、端门、天安门以层层门阙形成严整的景观序列。

位于北京中轴线核心区域的天安门、外金水桥和天安门广场及建筑群(包括天安门广场、人民英雄纪念碑、毛主席纪念堂、人民大会堂和中国国家博物馆)构成中段南部,是自明清时期延续至今的重要礼仪活动空间。

在不同历史阶段的城市发展中,北京中轴线整体的规划格局与景观秩序均得到尊重与延续,展现出持久的生命力,同时又在时代需求的驱动下得到不断发展与传承,见证了中华文明的伟大成就,展现出中国传统都城中轴线规划理念对于城市发展的深远影响。

(选自《中国文物报》,有删改)材料二北京中轴线成功申遗背后,多项数字技术为其提供了高精度、三维立体的空间数据底板。

这也是全球首次数字化技术全过程参与世界文化遗产申报。

数字化已经成为北京中轴线申遗的重要创新标签。

确定轴线走向在北京中轴线的申遗进程中,需对其方位、走向、空间格局等进行精确测定。

简述明清时期北京城市地理研究北京大学环境学院历史地理研究所韩茂莉北京是中国著名的古代都城,自金代营建中都于此,经元、明、清三朝北京已经有八百多年的都城史了。

八百多年中北京城不但有着自己的城市风貌和社会文化,而且形成了独特的城市建筑、都邑景观。

针对这些,中国学者展开了多方面的研究,探讨了北京城市的发展脉络、城市结构、城市文化以及城市地理特征.在这些研究成果中,以北京城市历史地理为内容的研究占有突出地位。

这些研究从不同角度揭示了北京城发展过程中的空间变化特征,对于认识北京城市历史与发展进程有着重要意义。

北京城的发展历程虽然可以上溯至辽,并经金、元、明、清各代,但明清时期作为封建王朝的最后阶段,有着不同于一般的意义。

明清时期不但确定了北京城的空间格局,而且为中国封建社会后期都城发展、演变以及社会风貌的形成奠定了基础。

本文即以明清时期为基点,介绍以北京城市历史地理为主的研究成果。

中国学术界对明清时期北京城市的研究可分为三个阶段:第一阶段,为20世纪70年代,以侯仁之先生为代表,主要侧重于明清北京城市格局的研究;第二阶段,为20世纪80年代,以北京大学历史地理研究中心等为代表,开始转向明清北京城市人口、商业布局等问题的研究;进入20世纪90年代,学术界对北京城市研究的关注点逐渐增多,其中居民分布格局、贵族宅院选址以及寺庙等宗教建筑的分布等,均成为重要研究内容,并在此基础上,对于明清北京城市社会给以全方位关注。

当然,从时段上中国学术界对于明清北京研究可以分为三个阶段,但每个阶段的研究重点中,又不乏介入其他内容的研究。

因此,本文仍然采取分类陈述的形式对相关成果进行介绍。

一有关明清北京城市格局研究明清北京城在元大都基础上改造、发展,为城市格局带来新的变化。

20世纪70年代侯仁之先生就对明清时期北京城市变化与城市格局特征形成了系统研究。

侯仁之先生在《元大都与明清北京城》一文中首先指出明清北京城在继承元大都基本格局的基础上,完成了南北城墙的迁建、紫禁城的兴筑与皇城扩建等重要城市改造与重建工作,这一系列迁建工程对北京城市格局产生重要影响。

解读明清北京城明清北京城布局建制历史前沿明清北京城也就是今天中华人民共和国的首都北京,是中国六大古都中唯一继承首都地位的城市,集中国都城建设之大成。

明成祖永乐元年(1403年)改北平为北京。

永乐四年(1406年)开始筹建北京宫殿城池,永乐十九年(1421年)正月“告成”,历时15年,正式定都北京。

明代的北京城也就是元大都城的改建,北墙南缩5里,南墙向南展出2里,成为东西向的长方形。

重建了宫城和皇城。

嘉靖三十二年(1553年),又修筑外城,仅筑成南侧一面。

至此,北京城的基本轮廓已经构成,即宫城、皇城、内城和外城。

基本规模宫城即紫禁城,也就是今天北京明清的故宫,位于内城中部偏南地区,周长六里一十六步,南北长960米,东西宽760米,面积0.72平方千米,为南北向的长方形。

宫城设置八门,南五门,即承天门(清改为天安门)、端门、午门、左掖门、右掖门,东为东华门,西为西华门,北为玄武门(清改为神武门)。

宫城内压在中轴线上的有七座主要建筑物,以乾清门为分界,分为前后两部分,即前朝后庭。

前三殿为奉天殿(嘉靖四十一年改为皇极,清改为太和)、华盖殿(同上改为中极,清改为中和)、谨身殿(同上改为建极,清改为保和),后三殿为乾清宫、交泰殿、坤宁宫。

宫城周围有护城河,宽达52米,称为御河(清称筒子河)。

清代紫禁城的建筑物多有重建,名称也有变迁,但基本上维持了明代的规模。

皇城在宫城之外,周长十八里有奇,缺其西南角,南北长2.75千米,东西宽2.5千米,面积6.87平方千米。

东部为宫城,西部为西苑(元为西御苑),中部为太掖池(即元太液池,增开南海)。

皇城有六门,“正南曰大明,东曰东安,西曰西安,北曰北安,大明门东转曰长安左,西转曰长安右”。

清改大明门为大清门,北安门为地安门。

内城即元大都城改建而成,周长45里,9门,东西长6.65千米,南北宽5.35千米,面积35.57平方千米。

正南为正阳门(即前门),左崇文门,右宣武门;东之南为朝阳门,北为东直门;西之南为阜成门,北为西直门;北之东为安定门,西为德胜门。

2024年北京市历史初二上学期模拟试卷及解答一、单项选择题(本大题有12小题,每小题4分,共48分)1、1956年,毛泽东提出“百花齐放,百家争鸣”的方针,旨在A. 繁荣文学艺术B. 加强社会思想控制C. 改造知识分子D. 确立“二为”方向答案:A解析:本题主要考查对“双百”方针的理解。

选项A,1956年,毛泽东提出“百花齐放,百家争鸣”的方针,即艺术问题上百花齐放,学术问题上百家争鸣。

这个方针是在承认社会主义社会仍然存在着各种矛盾的基础上,为调动一切积极因素,建设社会主义现代化国家服务的。

它允许不同艺术风格、不同流派的争鸣,允许不同学术观点的争鸣,以繁荣文学艺术,促进科学技术的进步和发展。

因此,选项A符合题意。

选项B,“双百”方针是为了繁荣文学艺术,促进学术进步,而不是为了加强社会思想控制。

故排除选项B。

选项C,改造知识分子是新中国成立后,党和政府为了建设社会主义而采取的措施之一,与“双百”方针无直接关联。

故排除选项C。

选项D,“二为”方向,即文艺为人民服务、为社会主义服务,这是社会主义文艺的根本方向。

它并不是“双百”方针的内容,故排除选项D。

2、中共十一届三中全会后,农村改革的主要内容是A. 实行家庭联产承包责任制B. 实行对外开放C. 建立社会主义市场经济体制D. 设立经济特区答案:A解析:本题主要考查农村改革的主要内容。

选项A,1978年,党的十一届三中全会召开,会后,党和政府在农村推行家庭联产承包责任制,这是农村改革的主要内容,极大地调动了农民生产的积极性,促进了农业生产的迅速发展,农村开始富裕起来。

故选项A正确。

选项B,实行对外开放,是中国的一项基本国策,与农村改革无直接关系,故排除选项B。

选项C,建立社会主义市场经济体制是城市经济体制改革的目标,不是农村改革的主要内容,故排除选项C。

选项D,设立经济特区是中国政府为实现现代化而采取的一种对外开放的特殊政策,与农村改革无直接关系,故排除选项D。

明清时期的城市规划和市政建设明清时期是中国历史上城市规划和市政建设达到了较为发达的时期之一。

这一时期,中国政府对城市规划和市政建设进行了大量投资和规划,造就了许多拥有繁华商业街区、宏伟建筑和优美城市景观的城市。

一、城市规划在明清时期,中国政府开始重视城市规划和城市建设。

城市规划方面,政府采用了整体规划和分区规划相结合的方式,通过制定规划图纸、规划方案、城市布局等方式,对城市发展进行科学规划,以保障城市的空间结构和人居环境质量。

因此,在此期间,不少城市都经历了从混乱无序到有序规划的转变。

明朝时期,首都北京采取了整体规划的方法,将皇城、内城、外城和城外四个区域规划得井井有条,形成了人称“方城之制”的城市格局。

清朝初期,爆发了一系列的重建和城市规划,以满足帝国经济的发展需要。

据记载,在清朝的统治下,南京、扬州等一些城市的规划和建设都曾经进行了从零开始的重建和改造,使得城市得以从混乱无序走向了有序和规划。

二、市政建设除城市规划外,在市政建设方面,明清时期的中国政府也付出了巨大的努力。

这期间,中国的城市建设不断提升,城市基础设施和市政建设上不乏亮点,如:水利系统、运输系统、市政工程、城市公共设施等等。

这些政策和建设项目,无论是在当时还是现在,都发挥了重要的作用。

明朝时期,中国的官府开始致力于水利工程建设,清朝时期更是加大了对水利工程的投入力度。

南水北调的著名水利工程就是启蒙于清朝前期的“南归北调”工程。

在运输系统方面,长水运河等运输渠道的建设使得人们能够更加便捷地进行物流运输。

城市公共设施和市政工程等基础设施也在明清时期得到了较大的发展。

比如,早在明朝初期,本府官员就曾在南昌建造“兴于龙的码头”,成为南京、京师、扬州等贡献重船的城市重心。

此外,明朝时期的北京尤其是雍正时期,以立水亭为代表的漂亮的市政建筑也得到了广泛的建造。

三、城市特色在明清时期,很多城市都形成了独特的商业和文化特色。

地处长江口的江南一带,以盐业、丝绸业、茶叶业、米业为主导,兴起了不少闻名天下的繁华商业街区,如苏州的平江路、嘉兴的南湖商街、崇明的沙滩路等等,这些繁华商业街区形成了具有本地特色的经济和文化资源。