血流动力学

- 格式:ppt

- 大小:256.50 KB

- 文档页数:80

血流动力学三要素

血流动力学三要素是:流量,压力,阻力。

血流量是指在单位时间内流经血管某一横截面的血量,也称为容

积速度。

其单位通常为ml/min或L/min。

血流速度指血液中某一质点在管内移动的线速度。

当血液在血管

内流动时,血流速度与血流量成正比,而与血管的横截面积成反比。

血流阻力指血液流经血管时所遇到的阻力,主要由流动的血液与

血管壁以及血液内部分子之间的相互摩擦产生。

摩擦消耗一部分能量

并将其转化为热能,因此血液流动时能量逐渐消耗,使血压逐渐降低。

发生湍流时,血液中各个质点流动方向不断变化,阻力加大,能量消

耗增多。

生理情况下,体循环中血流阻力的大致分配为:主动脉及大

动脉约占9%,小动脉及其分支约占16%,微动脉约占41%,毛细血管约占27%,静脉系统约占7%。

可见产生阻力的主要部位是小血管(小动

脉及微动脉)。

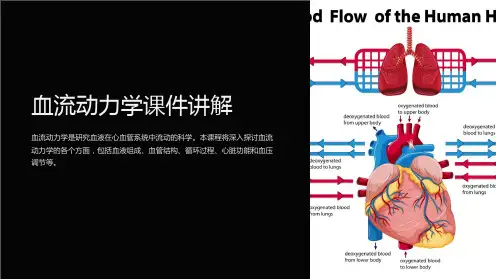

血流动力学基础解释血流动力学是研究血液在心血管系统中流动的科学,通过力学理论和方法,以研究血液在血管中流动。

凡血液在血管系统中流动的一系列物理学问题都属于血流动力学范畴。

包括血液在血管内流动的压力、流量、流速、阻力,以及流量、压力和阻力之间关系等。

其研究宗旨是阐明血液在血管里如何流动和如何完成循环。

血流动力学参数是认识心脏血管功能动态变化的基本数据,常用指标包括肺毛细血管楔嵌压、肺动脉压、体循环动脉压、中心静脉压、心排出量、心脏指数、射血分数、左心室射血时间、射血前期、血流动力 学比率、左心室射血分数(每搏输出量/舒张末期容积)、单位时间心室压力上升速度(DP/DT),平均压力(32DS P +=) 、主动脉顺应性,以及总外周阻力等。

这些血流动力学指标是衡量心脏功能的重要参数。

根据临床监测方法不同,可将血液动力学监测分为有创性血流动力学监测和 无创性血液动力学监测。

随着医学电子仪器和技术的不断发展,将获得更多的血流动力学信息,更好的研究和认识与之有关疾病的发生和发展规 律。

血流动力学监测能及时正确地了解危重病人的病理生理过程,而临床表现常迟发于病理生理变化。

当今血流动力学监测已应用在各种危重病人监护室(intensive careu-nit,ICU),及心外麻醉和心外科手术后病人的监护。

血流动力学监测主要采用带气囊的漂浮导管(swanganz)经皮穿刺或切开静脉插入此导管可作压力的测定(包括中心静脉压、右心房压、右心室压、肺动脉压、肺动脉楔压),心排血量测定及体循环和肺循环阻力的计算。

根据这些参数及各种压力图形的变化,对危重病人的诊断、治疗及预后判断均起积极作用,并可据此评价一些药物的血流动力学反应。

北工大心血管项目组(隶属于北京工业大学),致力于心力衰竭的相关研究,其研究方向主要包括引起心衰的血流动力学因素、不同心衰治疗方式的血流动力学机理和人工心脏辅助装置的相关研究。

该中心建立了心衰病人的生理模型,并研发了BJUT-II系列的人工心脏辅助装置、针对心衰患者不同生理的需求的人工心脏控制系统等等。

血流动力学名词解释

一、简介

血流动力学:指血液变形和流动的科学。

血流动力学是以血液与血管的流动和变形为研究对象,探讨血液和血浆的粘稠度对身体的影响,血流动力学检查,包括血液比粘度(血比粘度、血浆比粘度、全血比粘度)、红细胞电泳、红细胞沉降率、纤溶系统功能等。

血流动力学和一般的流体力学一样,其基本的研究对象是流量,阻力,和压力之间的关系,由于血管是有弹性和可扩张性的管道系统,血液是含有血细胞和胶体物质等多种成分的液体而不是理想液体,因此,血流动力学除与一般流体力学有共同点之外,又有它自身的特点。

二、内容

血流动力学是指血液在心血管系统中流动的力学,主要研究血流量、血流阻力、血压以及它们之间的相互关系。

血液是一种流体,因此血流动力学基本原理与一般流体力学的原理相同。

但由于血管系统是比较复杂的弹性管道系统,血液是含有血细胞和胶体物质等多种成分的液体而不是理想液体,因此血流动力学既具有一般流体力学的共性,又有其自身的特点。

血流动力学计算公式一、血流量(Q)相关公式。

1. 泊肃叶定律(Poiseuille's law)- 对于层流状态下的液体(血液近似看作牛顿流体在某些情况下可适用此定律)通过刚性圆管(血管可近似看作圆管)时,血流量Q=frac{π r^4Δ P}{8eta L}。

- 其中r为血管半径,Δ P为血管两端的压力差,eta为血液粘滞度,L为血管长度。

- 这个公式表明血流量与血管半径的四次方成正比,与血管两端压力差成正比,与血液粘滞度和血管长度成反比。

例如,当血管半径减小一半时,血流量将减小为原来的(1)/(16),这体现了血管半径对血流量的巨大影响。

2. 根据血流速度计算血流量。

- 血流量Q = V× A。

- 其中V是血流速度,A是血管横截面积。

在血管中,由于不同部位血管横截面积不同,血流速度会发生变化以保证血流量的相对稳定(根据连续性方程)。

例如在主动脉中血流速度较快,而在毛细血管中血流速度很慢,但总体血流量在正常生理状态下保持相对稳定。

二、血流阻力(R)相关公式。

1. 血流阻力公式。

- R=(8eta L)/(π r^4)。

- 由泊肃叶定律Q=frac{π r^4Δ P}{8eta L}变形可得Δ P = Q× R,这里R就是血流阻力。

血流阻力与血液粘滞度和血管长度成正比,与血管半径的四次方成反比。

- 在生理状态下,小动脉和微动脉是产生外周阻力的主要部位,因为它们的半径小,对血流阻力的影响较大。

当小动脉收缩时,半径减小,血流阻力增大,会导致血压升高(根据Δ P = Q× R,在血流量相对稳定时)。

三、血压(BP)相关公式。

1. 欧姆定律类比(血压、血流和血流阻力关系)- Δ P = Q× R。

- 这一公式类似于电学中的欧姆定律V = IR,这里Δ P相当于电压(压力差),Q相当于电流(血流量),R相当于电阻(血流阻力)。

在心血管系统中,血压差是推动血液流动的动力,血流阻力会影响血压的变化。

血流动力学不稳定标准

血流动力学不稳定的标准主要包括以下几个方面:

1. 收缩压低于90mmHg,或者平均动脉压MAP低于70mmHg,或者收缩压比基线降低40mmHg。

2. 乳酸浓度增高大于4mmol/L。

3. 上腔动脉血压增加,可能表示血容量过高或心脏泵功能不良。

4. 心率过快或过慢,可能与血液循环异常有一定的关系。

5. 中心静脉压增高可能表示心脏前负荷过重或右心功能受损。

6. 血管内血流速度不稳定,变化大;或者血管内血流压力不稳定,变化大;或者血管内血流阻力不稳定,变化大。

这些标准仅供参考,如需更准确的信息,建议咨询专业医生。

血液动力学原理和方法血液动力学是一门研究血液在心血管系统中的流动规律及其生理和病理生理机制的学科。

它涉及到心血管系统的结构、功能和调控,对于了解心血管健康和防治心血管疾病具有重要意义。

本文将简要介绍血液动力学的原理和方法。

一、血液动力学基本原理1.心血管系统的结构与功能心血管系统由心脏、血管和血液组成。

心脏是血液循环系统的泵,通过收缩和舒张实现血液的泵送。

血管分为动脉、毛细血管和静脉,负责血液的输送和交换。

血液则作为输送氧气、营养物质和废物的介质,维持着生命的正常运行。

2.血流动力学基本方程血流动力学基本方程描述了血液在心血管系统中的流动规律,包括质量守恒方程、动量守恒方程和能量守恒方程。

这些方程反映了血压、心输出量、血管阻力等生理参数的相互关系。

3.心血管调控机制心血管系统在生理状态下,能根据机体需求进行自我调节,以维持稳定的血压和血流量。

心血管调控机制包括神经调节、体液调节和局部调节,涉及心脏、血管和血液之间的相互作用。

二、血液动力学方法1.实验方法实验方法是研究血液动力学的基本手段,包括动物实验、人体实验和体外实验。

实验可以通过改变心血管系统的负荷、观察生理和病理生理变化,探讨血流动力学的调控机制。

2.计算流体力学方法计算流体力学方法是将数学模型与计算机模拟相结合,研究血流动力学问题的一种方法。

通过计算模拟,可以探讨心血管系统的血流动力学特性、病理生理机制和治疗策略。

3.临床检测方法临床检测方法是应用于人体血液动力学研究的手段,包括血压测量、心输出量测量、血流速度测量等。

这些方法有助于评估心血管系统的功能状态,为诊断和治疗心血管疾病提供依据。

4.超声心动图技术超声心动图是一种无创性检测方法,可以实时观察心脏的结构和功能,为血液动力学研究提供重要信息。

此外,还有磁共振成像、心血管造影等技术在血液动力学领域得到广泛应用。

总之,血液动力学是一门具有重要临床意义的学科。

掌握其原理和方法,有助于深入了解心血管系统的生理和病理生理机制,为防治心血管疾病提供理论依据。

血流动力学的主要指标

血流动力学的主要指标包括以下几个方面:

1. 每搏输出量(SV):指一次心搏,一侧心室射出的血量,简称搏出量。

左、右心室的搏出量基本相等。

搏出量等于心舒末期容积与心缩末期容积之差值。

心舒末期容积(即心室充盈量)约130~150毫升,心缩末期容积(即心室射血期末留存于心室的余血量)约60~80毫升,故搏出量约70毫升。

2. 每分输出量(CO):每分钟两侧心室搏出的血量。

简称心输出量,等于心率与搏出量的乘积。

安静时,成年人搏出量为60~80毫升/次,心率为75次/分,则心输出量为4.5~6.0升/分。

剧烈运动时,心输出量可高达25~35升/分。

故心输出量的变动范围很大。

3. 射血分数(EF):搏出量占心室舒张末期容积的百分比,称为射血分数。

正常成年人安静时约55%~65%。

射血分数与心肌的收缩能力有关,心肌收缩能力越强,则每搏输出量越多,射血分数也越大。

4. 心指数(CI):以单位体表面积计算的心输出量称为心指数。

心指数等于心输出量(L/min)与体表面积(m^2)之比。

体表面积可用杜伯氏(Dubois)公式计算。

以上信息仅供参考,建议咨询专业医生以获取更准确的内容。

血流动力学是指血液在心脏和血管系统中的流动状态及其所产生的生理学效应。

在研究和评估心血管疾病、感染和休克等疾病时,血流动力学参数是非常重要的。

血流动力学参数主要包括动态指标和静态指标,它们之间存在密切的关系。

1. 动态指标动态指标是指在心脏搏动周期内变化的参数,通常反映心脏的充盈状态和收缩功能。

其中包括心输出量(CO)、每搏输出量(SV)、心脏指数(CI)等。

这些指标需要通过检测心脏搏动周期内的变化来获取,可以用血流动力学监测设备如心脏多普勒超声仪或经皮血氧饱和度监测仪进行测量。

2. 静态指标静态指标是指在心脏搏动周期外保持相对稳定的参数,通常反映周围血管阻力和容量状态。

其中包括平均动脉压(MAP)、中心静脉压(CVP)、肺动脉楔压(PAWP)等。

这些指标是通过导管置入或非侵入性监测仪器进行测量获取的。

在临床实践中,动态指标和静态指标在评估患者的血流动力学状态时都发挥着重要的作用,而且它们之间存在着紧密的关系。

3. 动态指标和静态指标的关系动态指标和静态指标之间的关系可以通过心肺循环生理学来解释。

在正常情况下,心室收缩会将血液推向主动脉,随后主动脉的弹性会将血液推送到体循环。

这一过程中,动态指标如SV、CO等反映了心脏的收缩状态和血液的排出量,而静态指标如MAP、CVP等则反映了周围血管的阻力和容量。

在一些特定的情况下,动态指标和静态指标之间会发生一定的变化,而且二者之间还存在一定的关联。

4. 血流动力学监测在休克和输液管理中的应用对于休克患者的治疗和输液管理,动态指标和静态指标的监测是十分重要的。

动态指标如SV、PPV等可以帮助评估患者的血容量状态和心脏前负荷,从而指导液体管理和血管活性药物的使用。

而静态指标如CVP、PAWP等则可以反映循环系统的静态状态,例如周围血管的容量和阻力。

根据动态指标和静态指标的监测结果,可以更准确地判断患者的血流动力学状态,指导临床治疗。

5. 动态指标和静态指标的联合应用动态指标和静态指标的监测应当是互相补充的。

血流动力学不稳定的5个特征血流动力学是指血液在心血管系统中的流动规律和特性。

在某些情况下,血流动力学可能会出现不稳定的情况,这可能对人体健康造成一定的影响。

本文将介绍血流动力学不稳定的五个特征。

一、血压波动大血压是衡量血流动力学稳定性的重要指标之一。

在血流动力学不稳定的情况下,血压可能会出现明显的波动,即时段内血压值的变化较大。

这种情况可能是由于体内的调节机制出现了问题,无法有效地维持血压的稳定。

二、心率异常心率是指心脏每分钟跳动的次数,也是血流动力学稳定性的重要指标之一。

在血流动力学不稳定的情况下,心率可能会出现异常的变化,即时段内心率的波动较大。

心率过快或过慢都可能对血流动力学产生不利影响。

三、循环血量改变循环血量是指体内循环系统中的血液容量。

在血流动力学不稳定的情况下,循环血量可能会发生改变。

例如,血容量减少可能导致血压下降,血容量增加可能导致血压升高。

这种情况可能与血液负荷、容量调节等因素有关。

四、血液流速改变血液流速是指血液在血管中流动的速度。

在血流动力学不稳定的情况下,血液流速可能会发生改变。

例如,血流速过快可能导致血压升高,血流速过慢可能导致血压下降。

这种情况可能与血管的狭窄、扩张等因素有关。

五、血液黏稠度改变血液黏稠度是指血液流动时的阻力。

在血流动力学不稳定的情况下,血液黏稠度可能会发生改变。

黏稠度增加可能导致血流阻力增加,进而影响血压和血流速度。

这种情况可能与血液成分的改变、血管内皮损伤等因素有关。

血流动力学不稳定的特征包括血压波动大、心率异常、循环血量改变、血液流速改变和血液黏稠度改变。

了解并及时监测这些特征对于预防和治疗血流动力学不稳定具有重要意义。

医疗工作者应根据具体情况采取相应的措施,以维持血流动力学的稳定,促进患者的康复。

同时,个体在日常生活中也应注意保持良好的生活习惯,避免一些不利于血流动力学稳定的因素的影响。

通过共同的努力,我们可以更好地维护身体的健康。

血流动力学正常指标范围【实用版】目录1.血流动力学概述2.血流动力学正常指标范围的具体内容3.各项指标在血流动力学中的作用4.血流动力学正常指标范围的临床意义5.结论正文一、血流动力学概述血流动力学是研究血液在循环系统中运动规律的学科,它涉及到心脏、血管和血液本身的生理特性。

血流动力学对于了解心血管系统的功能和疾病发生发展具有重要意义。

在血流动力学中,一系列的指标被用来评估心脏和血管的功能状态。

二、血流动力学正常指标范围的具体内容1.心排血量(CO):正常值男性约为 4.5-6.0L/min,女性约为3.5-5.0L/min。

心排血量是评价心脏收缩功能的重要指标,它反映了心脏每分钟向全身供应的血液量。

2.心率(HR):正常值范围为 60-100 次/分。

心率过快或过慢都可能提示心脏功能异常。

3.血压(BP):正常值范围为收缩压 90-140mmHg,舒张压 60-90mmHg。

血压是反映心脏射血和外周阻力之间平衡关系的指标。

4.脉搏波传播速度(PWV):正常值范围为 1200-1600cm/s。

脉搏波传播速度反映了动脉的弹性和僵硬程度,对评估心血管系统功能有重要意义。

5.毛细血管压(PCAP):正常值范围为 6-12mmHg。

毛细血管压是反映微循环功能的指标,对评估组织灌注状况具有重要意义。

三、各项指标在血流动力学中的作用各项指标在血流动力学中相互影响,共同维持心血管系统的稳定。

心排血量受到心脏收缩力和外周阻力的影响;心率受到自主神经和体液因素的调节;血压受到心排血量和外周阻力的调节;脉搏波传播速度受到大动脉弹性和僵硬程度的影响;毛细血管压受到全身血压和微循环阻力的影响。

四、血流动力学正常指标范围的临床意义了解血流动力学正常指标范围有助于诊断和治疗心血管疾病。

当某一项或多项指标超出正常范围时,可能提示心脏或血管功能异常,需要进一步检查以明确诊断。

同时,血流动力学指标也可以用来评估治疗效果,监测病情变化。

血流动力学正常指标范围【原创版】目录1.血流动力学的基本概念2.血流动力学正常指标范围的各个方面3.血流动力学的重要性正文一、血流动力学的基本概念血流动力学是研究血液在循环系统中的动力学特性的学科,主要关注血液的流速、压力、流量等指标。

这些指标对于维持人体正常生理功能至关重要。

在血流动力学中,有一些常用的正常指标范围,我们可以通过了解这些范围来判断自己的身体状况。

二、血流动力学正常指标范围的各个方面1.心率:正常成年人的安静心率范围约为 60-100 次/分钟。

心率过快或过慢都可能提示心脏健康问题。

2.血压:血压是指血液在循环过程中对血管壁产生的压力。

正常成年人的血压范围为收缩压 90-140 毫米汞柱,舒张压 60-90 毫米汞柱。

高血压和低血压都可能导致血流动力学异常。

3.脉搏:脉搏即动脉搏动,是指动脉随着心脏有节律性的收缩和舒张而出现的搏动。

正常成年人的脉搏范围为 60-100 次/分钟,与心率一致。

4.血流量:血流量是指单位时间内流经某一血管截面的血液量。

正常成年人的全身血流量约为 5-6 升/分钟。

血流量受心脏输出量、血管阻力等因素影响。

5.血容量:血容量是指人体内血液的总量。

正常成年人的血容量约为体重的 7%-8%。

血容量受饮水、输血等因素影响,对维持正常的血流动力学起着重要作用。

三、血流动力学的重要性了解血流动力学的正常指标范围有助于我们及时发现身体异常,预防心血管疾病。

此外,在临床治疗中,医生需要密切关注患者的血流动力学指标,以便对病情进行准确评估和制定合理的治疗方案。

对于某些疾病,如心力衰竭、高血压等,维持正常的血流动力学状态对患者的康复至关重要。

总之,掌握血流动力学的正常指标范围有助于我们更好地了解自己的身体状况,预防心血管疾病。

血流动力学指标血流动力学指标(hemodynamic parameters)是指血液在血管内的流动情况与体内血管功能的关系指标。

这些指标旨在测定人体血管系统的活动状态,并通过这些参数来评估心血管系统的能力。

血流动力学指标的一般定义是血压、心率、心输出量、每搏输出量、外周阻力和容量等指标。

其中血压(blood pressure)是最基本的一个指标,通常血压的测量是通过无创的方法完成的,例如使用血压计或自动血压计等设备。

血压可以分为收缩压(systolic pressure)和舒张压(diastolic pressure)两种。

收缩压是心脏在收缩时所产生的压力所致,而舒张压则是心脏在放松时所产生的压力所致。

血压的测量单位为毫米汞柱(mmHg),正常血压范围为120/80 mmHg。

心率(heart rate)是血流动力学指标中的另一个重要参数。

心率是指在一分钟内心脏跳动的次数。

心率可以通过测量脉搏来确定。

血流动力学相关的疾病和心理压力都会影响心率,正常心率范围为60-100次/分钟。

心输出量(cardiac output)是指心脏每分钟所泵出的血液量,单位是升/分钟。

心输出量的计算方法可以通过乘以每搏输出量和心率来计算。

每搏输出量(stroke volume)是指每次心脏收缩时所排出的血液量,单位为毫升/搏。

心输出量常用于评估心脏的功能状态。

外周阻力(peripheral resistance)也是血流动力学指标之一,指的是通过血液循环时抵抗血液流动的阻力。

外周阻力的高低与血管的张力、血管的直径、血管壁的弹性等因素有关。

外周阻力可以通过计算心输出量和平均动脉压来确定。

容量(volume)和血流动力学指标则是指血液在血管中的容积和重量。

血液容量可以通过体积输液、盐水输液等方法来调节,在一定范围内对于血流动力学指标状态有一定的影响。

在心血管系统疾病的预后和治疗方案中,血流动力学指标起着重要的作用,例如肺动脉压、组织氧合水平和动脉血氧分压等指标。

血流动力学指标介绍血流动力学指标是评估人体循环系统功能的重要指标。

它通过测量血液在心脏和血管系统中的流动情况,提供了评估心脏功能和血液供应的信息。

血流动力学指标对于诊断心血管疾病、评估疾病严重程度、指导治疗和监测患者病情的变化具有重要意义。

血流动力学指标的分类血流动力学指标可以分为以下几类:Cardiac Output (CO)心输出量(CO)是血流动力学中最基本的指标之一,用来评估心脏泵血功能。

它指的是单位时间内从左心室流出的血液量。

正常成年人的心输出量约为每分钟4.5到5.5升。

Stroke Volume (SV)每搏量(SV)是指每次心脏收缩时左心室排出的血液量。

它是计算心输出量的重要参数之一。

正常成年人的每搏量约为70到100毫升。

Heart Rate (HR)心率(HR)是指单位时间内心脏跳动的次数。

心率和每搏量共同决定了心输出量。

正常成年人的静息心率约为60到100次/分钟。

Mean Arterial Pressure (MAP)平均动脉压(MAP)是指心脏收缩和松弛之间的平均压力。

它是血液对动脉壁的平均压力。

正常成年人的平均动脉压约为70到100毫米汞柱。

Systemic Vascular Resistance (SVR)全身血管阻力(SVR)是指血液通过体循环时遇到的阻力。

它是评价血管收缩和扩张的指标。

正常成年人的全身血管阻力约为800到1200达因·秒/厘米^5。

血流动力学指标的测量方法血流动力学指标的测量通常依靠侵入性和非侵入性两种方法。

侵入性方法侵入性方法包括插管和使用导管,可以直接测量心脏和血管内的压力。

这种方法的优点是准确度高,可以提供更多的详细信息。

然而,它需要进行手术或插管操作,有较高的风险,并且对患者不太友好。

非侵入性方法非侵入性方法通过使用体表传感器来测量指标,无需进行手术和插管。

这种方法的优点是安全、简便和易于操作,适用于长期监测。

但是,非侵入性方法通常准确度较低,不能提供与侵入性方法相同的详细信息。