明朝时期的许氏兄弟家族集团

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:3

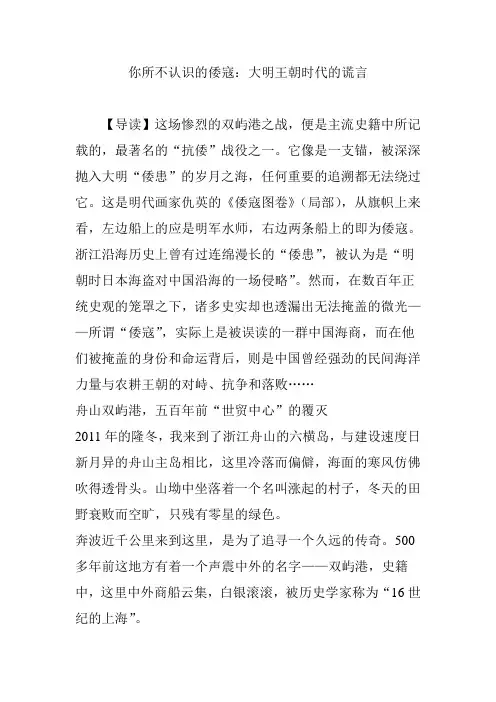

你所不认识的倭寇:大明王朝时代的谎言【导读】这场惨烈的双屿港之战,便是主流史籍中所记载的,最著名的“抗倭”战役之一。

它像是一支锚,被深深抛入大明“倭患”的岁月之海,任何重要的追溯都无法绕过它。

这是明代画家仇英的《倭寇图卷》(局部),从旗帜上来看,左边船上的应是明军水师,右边两条船上的即为倭寇。

浙江沿海历史上曾有过连绵漫长的“倭患”,被认为是“明朝时日本海盗对中国沿海的一场侵略”。

然而,在数百年正统史观的笼罩之下,诸多史实却也透漏出无法掩盖的微光——所谓“倭寇”,实际上是被误读的一群中国海商,而在他们被掩盖的身份和命运背后,则是中国曾经强劲的民间海洋力量与农耕王朝的对峙、抗争和落败……舟山双屿港,五百年前“世贸中心”的覆灭2011年的隆冬,我来到了浙江舟山的六横岛,与建设速度日新月异的舟山主岛相比,这里冷落而偏僻,海面的寒风仿佛吹得透骨头。

山坳中坐落着一个名叫涨起的村子,冬天的田野衰败而空旷,只残有零星的绿色。

奔波近千公里来到这里,是为了追寻一个久远的传奇。

500多年前这地方有着一个声震中外的名字——双屿港,史籍中,这里中外商船云集,白银滚滚,被历史学家称为“16世纪的上海”。

然而,与岛上的出租车女司机谈起双屿,她却一无所知,说到倭寇才听懂了:“听说岛上以前有许多。

”这并不能怪她,因为就在双屿港最繁荣的岁月里,曾遭遇了一场极为惨烈的镇压和荼毒——明嘉靖二十七年(1548年),明右副都御史朱纨派遣2000多官兵直扑双屿港。

在风雨和海雾中,双屿海商被打了个措手不及,官军大胜。

战后,朱纨又下令将岸上房屋、港中船只全部焚毁,并用沉船、木石等淤塞了入港航道,实行了“三光”,令这个“世贸中心”成为一片废墟。

此后,在漫长的明清海禁期间,这里都只是一座空岛,直到清康熙年间方有移民迁居。

那时,淤塞百余年的双屿港已变成一片低洼的谷地,被开辟为田园和池塘,而那个曾闻名中外的港口徒剩下一个空洞的地名,直到今天,其具体位置仍有争议。

许氏族谱谱由江南迁贵州之始祖始祖—许圭圭祖次子—许旺旺祖三子—许绅绅祖长子—许继龙龙祖次子—许仲举举祖长子—许政宦宦公次子—许启文许氏族谱序盖闻尧舜之道,孝弟而已。

孝弟从何而来耶?无他民族为本。

然有民族必须有谱。

故一姓之宜谱者必也。

有谱者方可以上溯祖也。

使之其所自出,下庇云,使不失其所依。

否则,其族何存?族之不存何为孝弟。

则其与禽兽何别焉。

是以人之有异于禽兽者,在能亲亲,尊祖敬宗是也。

吾许氏出自炎农,本太岳伯夷的胤。

为甫侯所,封于颖川(即今凤阳府)故居凤阳历虞,夏、商、周、秦、汉以及唐、宋、元、明、清,蔓延天下,人发无数。

其间文明达士,道德循良,天下皆是,至此,年湮代远,无法稽考,江之西南,河之东北,谁亲谁疏,姑且不述,惟是明末清初战乱之后。

我许氏先祖政宦公奉清康熙诏令补川,公命次子启文,携家由黔入蜀,乃玉德初惠四人,当分四照,置业于乐邑仁义乡,鸡公山,何家湾、复兴汫、窨坟沟等处披荆斩棘,垦荒种植以生以养子孙繁衍,始回黔省亲,清取谱牌、但代远支分,星散派别,诚难总集。

惟由近代自江南圭祖号怀远,洪武勑获国将军一脉,经先人盛禄公继述未完,世珍公再述已久,至光绪间名儒虽多,有志未成,有玩山以翱游,或抱明月而长终,斯文既丧,谱事难题。

迄今民国文明道学逝尽,若再延不理,则亲亲尊祖全失,既不知亲亲尊祖何以。

异于禽兽,而我等难忘木本水潺籍以示睦族之义,俾不忘孝弟而重人伦联小族以合大宗,合大宗而合民族,宏胞与之量,合天下之人如同谱也,岂非由斯道而合乎尧舜之道也。

聊是序。

民国己丑岁三十八年仲夏月第十四世裔孙洪彦序原前许氏族谱序余生康照之末年,诵读之暇,发筐检阅书帙,得王父手书宗支一帙,初祖圭濠之怀远人也,因此以为号。

壮年从义,镇守豫章,拒陈兵以功没,洪武初追封高阳侯,肖像而庙祀焉。

长子祥、次子旺一同行征十五年,平镇段世雄。

是年八月后剿普平定诸蛮,置各位指挥使司,子孙世袭,祥得扁桥五之指挥,旺居本卫中所耶,上翁烧幻,背汗庄过水江。

四川是一个历史悠久、文化底蕴深厚的省份,有许多优秀的家风故事。

以下是一些四川家风故事的例子:

成都张家的“诗书继世、忠厚传家”家风。

张家祖籍河北清苑,从明朝开始迁居成都,世代以诗书传家。

张家秉承“忠厚传家久,诗书继世长”的家训,在当地颇有声望。

南充许家的“清白家风”。

许家是南充市高坪区长乐镇的一户农家,从许氏三兄弟开始,连续四代都清白为人、勤劳节俭、诚实守信。

许家“清白家风”成为当地传承家风典范。

绵阳温氏的“行善积德、家族和睦”家风。

温氏家族在绵阳三台县经营旅栈业已有一百多年历史,一直秉承“行善积德、家族和睦”的家风。

温氏家族在当地有“旅栈世家”之称,其家风传承成为当地家族文化的重要组成部分。

泸州何家的“正直、诚信、勤学、厚德”家风。

何家祖籍安徽徽州,明朝时期迁居泸州,世代以医术传家。

何家秉承“正直、诚信、勤学、厚德”的家训,在当地享有崇高的声誉。

宜宾高家的“勤学苦练、忠孝传家”家风。

高家祖籍江苏南京,清朝时期迁居宜宾,世代以书法和绘画艺术传家。

高家秉承“勤学苦练、忠孝传家”的家训,在当地成为书香门第的代表。

这些四川家风故事不仅传承了中华民族优秀的传统文化,也体现了四川人民在长期历史发展中形成的独特价值观和精神风貌。

这些故事具有历史性和文化性,也有现实性和教育性,对当地乃至全国都有着积极的影响和启示意义。

海曲许氏迁徙史海曲许氏元代之前的家族史(转载)海曲许氏基本迁徙史海曲许氏元代之前的家族史,就是安徽许村的家族史,先祖和许村都有记载,不再累述。

为避红巾之乱,始祖三兄弟於1354年前后,自安徽歙县起家投奔许氏先迁海门族人孟卿公,而来海州短暂居住。

明初朝廷的赶散政策迫使兄弟三人分开居住(注:赶散时期成年亲兄弟不得同居一县);长房、次房自海州之东海(现连云港)乘船迁照邑,三房此时尚未成家,去了赣榆青口。

明朝初年首次赶散:长房分居尚沟;次房讳士能分居仲家庄,即许家园;三房分居青口,至成化四年,(此期间由于受海盗的杀戮,三房后代遇难者颇多,皆附葬青口三始祖茔)后代仅余三支即六世祖讳有才迁日照居城南河口一带,六世祖讳福来迁居莒南老古窝,留居青口一支。

明朝中后期二次赶散:此次续修家谱发现,有迹象表明,明朝的弘治、嘉靖年间,朝廷都实施了干散政策,也许是赶散的不彻底,隆庆初年又实施了大规模的赶散。

期间,长房五世祖之一支於1505年自尚沟分居五莲许家店子(今名邱家店子),1555年之后,后裔散居於许家店子附近各村以及五莲诸城交界处一带。

六世祖数人自尚沟分居於东陈疃、中陈疃(城顶前)、西陈疃一带,其中一支六世祖自陈疃迁居五莲许家庄;七世祖一支迁居诸城枳沟镇赵庄村,七世祖三支迁居莒县分居于大小双墩坡,大小许家庄、阎庄、岳家村等;九世祖氏携三子自尚沟迁居迁居五莲上官家沟。

次房五世祖讳元、成、强三兄弟自仲家庄分居日照碑廓镇下湖村及莒南崖沟庄,后裔明末迁居连云港分居于前后许安村。

六世祖讳治隆分居许家园附近,后裔八世祖讳学仕旋迁莒南许家派庄,六世祖讳治安后裔某世祖迁居费县(日照许家官庄已无许姓人口,疑为此支外迁,大连发现一支自十二世兄弟三人由此外迁),六世祖讳治化迁居涛雒栈子。

六世祖讳福隆迁居许家沟(今日照长途站附近),六世祖讳仕隆迁居许家大庄今白云村,六世祖讳文隆迁居大官庄,六世祖讳汝孝、汝弟兄弟自仲家庄分居胶南大场镇吉湄村,后裔散居于泊里镇封家庄季家村、海青镇许家村等。

“明代三朝宰相”徐阶的家谱作者:顾燕来源:《家族企业》2018年第06期《(上海松江)徐氏族谱》是明嘉靖、隆庆和万历三朝宰相徐阶家谱。

徐阶(1503年-1583年),字子升,号少湖,晚号存斋,溢文忠,探花及第,家族第五代孙。

荣耀显赫的华亭徐氏家族徐階高祖徐德成,是明洪武初人,世籍松江华亭(今上海松江)小蒸,以耕读为业,家谱中是第一世。

传到徐阶祖父徐礼,入赘郡城西门内德丰桥黄氏。

徐阶父亲徐黼,官至宣平县(今浙江武义、丽水一带)县丞,后调至宁都县丞,有惠政、御寇之功,两县都为其立祠祭祀。

他经常训导子孙说:“读书不能做好人,即不如不读。

”父亲的言行对徐阶的成长有着很大的影响。

明嘉靖二年(1523),徐阶中进士,殿试一甲第三名探花及第,官至礼部尚书兼东阁大学士,后又续隆庆及万历朝宰相,著有《经世堂集》、《少湖文集》等。

后华亭徐氏家族都因徐阶而显赫。

万历十一年,81岁的徐阶逝世,皇帝赠予“太师”荣誉头衔,赏赐溢号“文贞”。

徐阶嫡弟徐陟,明嘉靖二十六年(1547)进士,累官南京刑部侍郎。

徐阶长子徐播,荫官太常卿。

次子徐琨、三子徐瑛,荫官尚宝卿。

徐阶之孙徐元春,明万历朝进士,也官至太常卿。

徐元春孙徐本高,官锦衣千户,天启中因拒魏忠贤建祠而夺职,崇祯改元后累官左都尉。

徐阶曾孙徐念祖,适逢国变城破,自缢而亡。

至此家族由盛转衰。

保持修谱之风的华亭徐氏家族华亭徐氏家族长期保持着修谱的延续传统。

据谱内记载,华亭徐氏最早的修谱者即为徐阶,他于明万历十年(1582年)亲自撰修了家谱,但徐阶并未将《族谱》付梓刊行,而是将其传授给长孙徐元春,指望其继之。

后元春去世,族谱遂长期搁置而无增续付梓。

之后明万历四十三年(1615年)徐氏第六世孙徐琳将《徐氏族谱》增辑并首次刊印;清康熙二十八年(1689年)徐氏第十世孙徐俭偶然从家中寻到修辑谱稿《世系》一册,“启卷披阅,怆然于怀,敬为装订添注,见闻所及,其申酉后无考者,姑俟访问续增”;清乾隆二十八年(1763年)徐氏十一世孙徐自立于甘肃任职间,托友从江南购得《世系》,悉心披阅,并绘制宗支图,授予其子徐与藩,且嘱日:“吾《徐氏族谱》失修久矣,吾年老久客于此,若他日能自振勉,归江南当无忘修辑事”;乾隆四十七年(1782年)徐氏十三世孙徐大容根据徐阶所著《谱例》,证以新刻《世系》,兼考各房抄本,按支询访,增编世系,补纂事行,终于乾隆四十八年(1783年)重新修成《徐氏族谱》,徐大容得意云:“今而后遗漏虽不免,而混冒则无自矣。

中国历史上的豪门巨族要列举中国历史上的豪门巨族,我们先做一个划分,豪门巨族这四个字在不同时期也改一改。

东汉到唐末为第一阶段,我们称他们为门阀士族,或者高门;五代白马之祸到清末是第二阶段,我们称他们为名士望族;清末到现在是第三阶段,我们称他们为著姓高族。

之所以称第一阶段的这些家族为门阀士族,门阀二字表示他们的对政局影响力,士族二字表示他们所代表的中国古代贵族精神。

之所以称第二阶段的这些家族为名士望族,是因为这些家族依靠家族里的名士构成家族的名望,而名士的产出很不稳定,他们一般是阶段性的地区望族。

第三阶段之所以称他们为著姓高族,是因为他们的影响力比起前两个阶段还是明显下降了。

第一阶段门阀士族的形成与汉武帝“独尊儒术”有关,两汉时期选任官员有三个路子:察举制、征辟制和任子制,以察举制为主,察举制就是由郡国举孝廉。

无论哪种选任官员的方式,都是懂经学者为主。

之所以用经学取士,是因为经学的研究是透过不可更动的文本,来阐发可以更动的注释,非常适合用来作为处理政事的准则。

经学不易学,而且当时没有造纸术和印刷术,学习经学的成本非常高昂,往往只有有钱人家才学的起,而且经学难以理解,需要有人教授,经学大师往往只会将自己的见解传授给自家子弟,所以选出来的官往往是郡国里面的官家子弟。

东汉时期有“遗子金满盈,不如教子一经”的说法。

朝廷以经学取士,而经学又代代相传,累世经学而至累世公卿,逐渐形成了名门望族,门阀观念也渐渐形成了。

东汉时期:1、汝南袁氏,累世专攻一经《易经》,世传《孟氏易》,东汉初期家族兴起,号称四世三公,代表人物袁绍、袁术。

2、弘农杨氏,累世专攻一经《尚书》,先祖杨敞西汉昭帝时即为丞相,号称四世三公,代表人物杨震、杨修。

3、平舆许氏,汉灵帝时许敬为太尉,与其子许训、其孙许相一起,三世三公。

代表人物许慎、许劭。

4、桓氏,传为齐桓公后代,没有郡望,累世专攻《欧阳尚书》,代表人物桓荣,东汉明帝时封关内侯。

后世有谯国桓氏。

明代“佛郎机黑番”籍贯考黄金、香料和奴隶是资本原始积累时期西方殖民者在海外掠夺的三大主要“商品”,其中黑奴贸易是西方殖民扩张史上最黑暗、最血腥的一页。

最早从事黑奴贩运的西方殖民者是葡萄牙人。

在葡萄牙殖民者的眼中,黑奴不仅指非洲人,而且也指其他地区的一些民族,因为葡萄牙人往往将比他们肤色深的东方民族统称为黑人,尤指非洲黑人、马来人、印度人、帝汶(Timor)人等。

1441年,葡萄牙人第一次在西非海岸博哈多尔角(C.Bojador)以南捕获了一批黑人,并把他们带回葡萄牙,卖为奴隶,从而揭开了长达500年的近代奴隶贸易的序幕,因此葡萄牙人被称为近代奴隶制的“鼻祖”。

葡萄牙人在东方不仅从事贩运奴隶的活动,而且还驱使黑奴作为其侵略工具,实际上从一开始葡萄牙的东方远征队便主要由其从东方一些国家掠夺来的奴隶尤其是黑人组成,葡萄牙白人只占少数。

16世纪初,葡萄牙殖民者东来后,便把贩奴活动带到中国。

他们在中国东南沿海大规模地贩运奴隶,不仅从中国掠走大量人口,而且也向中国输入其掠自亚、非一些国家的奴隶。

这些奴隶即明清时期所谓的“佛郎机黑番”。

“佛郎机”者,殆为阿拉伯人对欧洲人的称呼“Frangi”(源于Frank)的译音,在明代多用以指葡萄牙人,当时中国人称葡萄牙人为“佛郎机”,是根据东南亚国家的伊斯兰教徒对欧洲人的称呼转译来的;“黑番”则是指葡萄牙人所贩运或役使的黑人。

明代“佛郎机黑番”在葡萄牙人对中国的扩张中发挥了重要作用,对中葡关系的发展也有重要影响。

然而以往国内外学术界对“佛郎机黑番”的研究较为薄弱,近年来始有所重视,但主要是研究澳门的黑人,对于早期来华的“佛郎机黑番”来源的探讨尚嫌不足,仍有进一步讨论的余地。

一、史籍记载中“佛郎机黑番”的籍贯嘉靖二十七年(1548年)四月,明朝军队扫荡葡萄牙人在浙江双屿的巢穴,双方发生激战,明军俘获了一批佛郎机人,其中包括3名“黑番”。

浙江巡抚兼管福建福州、兴化、建宁、漳州、泉州等处海道提督军务朱纨在战后的奏报中提及这3名“黑番”的籍贯:“生擒哈眉须国黑番一名,法里须;满咖喇国黑番一名,沙哩马喇;咖呋哩国极黑番一名,嘛哩丁牛”。

许姓

堂号:高阳堂

郡望:高阳郡

堂联:忠孝世泽

节义家声

许是以封地命名的姓。

周武王时,炎帝(上古部落的首领)的裔孙孙伯夷的后代姜文叔被封于许由曾居住过的地方称许地(今河南许昌),建立许国,其国人以许为姓。

春秋时许国被楚国所灭,其子孙散居四处,主要在高阳发展(山东临淄一带),大多以“高阳”为郡望堂号。

在江南,明代有两位志士很受氏人敬仰,明代崇祯七年进士许直,字若鲁,历任浙江义乌知县、广东惠来县令、吏部文选司主事,进考功员外郎,公元1644年(崇祯十七年)崇祯帝朱由检吊死于景山,许直写绝命词6章,亦上吊自尽。

许直族侄许德溥,清兵强行《发令》德溥抗命剃成头陀状,并于两臂刺上“生是明朝人、死为明朝鬼”,于胸部刺上“不愧本朝”,后被人告发死于江宁。

为纪念许直和德溥,氏人撰堂联:“忠孝世泽、节义家声”。

一、姓氏源流许(Xǔ 许)姓源出有三:1、出自姜姓,为炎帝的后裔,以国为氏。

据《元和姓纂》及《新唐书·宰相世系表》所载,许氏与齐氏同祖,为上古四岳伯夷后。

“四岳”(尧舜时四方部落首领)是由姜姓发展出来的四支胞族,他们和姬姓部落结成联盟,跟“子姓”商族平行发展。

以姬姓和姜姓部落为主的盟军打败了商纣王,建立了姬姓国--西周。

周成王时,大规模地分封诸侯,其中商的旧地也分封了一些姬姓诸侯国和姜姓诸侯国,许国正是被周分封的姜姓诸侯国之一,其始祖为文叔,也称为许文叔。

春秋时,许国称为楚国的附庸,战国初期被楚所灭。

许国亡国后,子孙以国为氏,称许氏,史称许姓正宗。

2、出自尧帝时许由的后代,以祖名讳为氏。

据文献史料及考古发掘所证,许由相传是尧舜时期的高士贤人,居住在箕山。

他死后被葬在箕山,后人称为许由山。

四千多年前活动于颖水流域的箕山之下,正是当年许国之地。

其后人在许由死后取其名讳为氏,称为许姓。

3、出自其他源流有许氏。

清代广西泗城府(今广西壮族自治区凌云县西南)土司及满、黎、瑶、彝、土家、阿昌、回、蒙古、朝鲜等少数民族均有许姓。

得姓始祖:许由。

许由亦称许繇,是尧舜时期的高士贤人。

尧帝老了以后,曾打算把帝位让给许由,许由坚决不接受,逃到了箕山下面,自己农耕而食。

后来尧又请他做九州长官,他就到颖水河边去清洗耳朵,表示不愿听到这件事。

许由死后被葬于箕山,后人称为许由山。

许由的后代子孙便以其名讳为姓,称为许姓,许由则被纪念为许姓始祖。

二、迁徙分布许姓最初的发源地是今河南省许昌东。

春秋时,源于姜姓后裔文叔一支,被郑、楚所逼,多次辗转于叶(今河南省叶县西南)、城父(今安徽省亳县东南)、荆山(今属湖北省)、容城(今河南省鲁山东南)等地,后被楚所灭,子孙有流落于今湖南省新晃、芷江一带者。

这可以说是许姓第一次的繁衍迁徙。

秦汉时期,许姓已遍布河南、河北两省的绝大部分地区,后形成许姓历史上最大望族:汝南郡望。

此郡望又分支出高阳郡、太原郡、会稽郡等许姓发展中占据主要地位的名门望族。

许姓的由来1、出自姬姓,为颛顼后裔吴回生陆终,陆终长子曰樊,樊为已姓,封于昆吾,为昆吾氏,尧舜时期昆吾氏首领许由为当世大贤,死后葬于箕山,后人多以许由为许氏始祖。

夏之昆吾为商汤所伐灭,后人迁徙至河南许昌。

2、出自姜姓,以国为氏,是炎帝神农氏的后裔。

许氏与齐氏同祖,为上古四岳伯夷之后。

"四岳"(尧舜时四方部落首领)是由姜姓发展出来的四支胞族,他们和姬姓部落结成联盟,跟"子姓"商族平行发展。

以姬姓和姜姓部落为主的盟军打败了商纣王,建立了姬姓国--西周。

周成王时,大规模地分封诸侯,其中商的旧地也分封了一些姬姓诸侯国和姜姓诸侯国,许国正是被周分封的姜姓诸侯国之一,其始祖为文叔,也称为许文叔。

春秋时,许国称为楚国的附庸,战国初期被楚所灭。

许国亡国后,子孙以国为氏,称许氏,史称许姓正宗。

3、许姓鼻祖许由许由,字武仲,生于公元前2155年,卒年不详。

尧舜时期的高士贤人,尧帝敬重他的德能,曾有意把帝位让给他,他固辞不受,隐居箕山,农耕而食。

后尧帝又请他作九州长官,他到颍水边洗耳,表示不愿听到。

他死后葬于箕山之巅,尧帝封其为“箕山公神,配食五岳,后世祀之”,故后人称箕山为许由山。

四千一百多年前,许由活动于颍水流域的箕山之下,正是当年许国之地,故后世许氏人士多以他作始祖。

晋皇甫谧著《高士传》亦有记载:“许由隐于沛泽之中,尧以天下让之,乃而遁于中岳,颖水之阳,箕山之下。

又召为九州长,由不欲闻,洗耳于水滨。

”人们为纪念许由,在汝州西关南建有许由庙。

与许由洗耳有关的还有一个巢父饮牛的故事。

巢父与许由同为《高士传》中所列七十二高士之一。

巢父避世隐居,躬耕而食。

正当许由洗耳时,巢父牵牛饮水。

问明原因后,巢父深恐洗过耳的水再污染牛口,就将牛牵往上游饮水。

为纪念巢父,人们在许由庙旁凿一水井,命名为“巢父井”。

西城门外的洗耳河桥头,旧有“许由洗耳处”石碑一座。

许姓分布许氏的发源地在今河南省许昌东。

国有史,方有志,家有谱。

家谱是记载同宗共祖的血亲集团世系、人物、事迹的历史图籍。

它与正史、方志构成中华历史大厦三大支柱,是中华民族悠久历史的重要组成部分,是极为珍贵的历史文化遗产。

今天,炎黄子孙遍布世界160多个国家和地区,海外华人超过5500万。

每年大批华人不辞艰辛,来到中国祭拜祖先。

中国人的这种寻根追祖情结,不能不说与延续数千年的家谱有关。

家谱维系的不仅是一个家族,更是一个民族。

现代人续编的家谱,吸取了历史上编制家谱的精华、弃其糟粕,将每人的世系、生卒年月、学历、专业、经历、婚姻、成就、照片、地址等都记载下来,还配上反映重要人物及事件的短文,将家谱记载的内容加以发展,成为家族中维系血缘关系及记载家族历史的珍贵人文材料,代代相传。

一、山西移民的原因和肇始明初山西移民确有其事。

洪武二十一年(1388年)八月户部郎中刘九皋关于山东、山西移民的建议:古者狭乡之民迁于宽乡,盖欲地不失利,民有恒业,今河北诸处,自兵后,田多荒芜,居民鲜少。

山东、西之民自入国朝,生齿目繁,宜令分丁徙居宽闲之地,开种田亩,如此则国赋增而民生遂矣。

(《明太祖实录》卷一九三)朱元璋采纳了刘九皋的这一建议,很快作出决定:“山东地广,民不必迁,山西民众,宜如其言。

”明廷立即着手对山西平民实施了一次向外移民行动。

“于是迁山西泽、潞二州民之无田者,往彰德、真定、临清、归德、太康诸处闲旷之地,令自便置屯耕种,免其赋役三年,仍户给钞二十锭,以备农具”。

于是,轰轰烈烈的山西大移民由此开始。

此前也有山西移民移到安徽凤阳,但那是建国之初朱元璋为了补充老家人口不足开展的全国性行动,并非针对山西,迁入凤阳府的山东移民比山西要多很多。

山西洪武十四年403万,洪武二十四年441万,山东洪武十四年519万,洪武二十四年567万。

记住这几个数字,后面要用到。

二、洪洞县移民数量微乎其微赵世瑜先生的《祖先记忆、家园象征与族群历史——山西洪洞大槐树传说解析》一文写到:目前国内现存最早的《洪洞县志》是明朝万历年间修的,由于大部分传说和族谱把洪洞移民事定位在明洪武或永乐时期(也有少部分定位在明中叶和清初),应该说这个版本距离这个时段还不太久远,但全书竟没有任何地方提到移民事情,更没有提到过大槐树和老鸹(鹳)窝。

苏州许家势力有多大苏州许家是一个历史悠久的家族,它的势力在苏州地区一直占据着重要的地位。

许家的历史可以追溯到明朝,当时许家的家族成员担任了苏州的官职,并且在当地拥有着巨大的影响力。

许家的势力在明朝时期达到了顶峰,他们拥有着大量的土地,拥有着大量的财富,并且在当地拥有着巨大的影响力。

许家的家族成员担任了苏州的官职,并且在当地拥有着巨大的影响力。

许家的势力在清朝时期也一直保持着,他们拥有着大量的土地,拥有着大量的财富,并且在当地拥有着巨大的影响力。

许家的家族成员担任了苏州的官职,并且在当地拥有着巨大的影响力。

许家的势力在近代也一直保持着,他们拥有着大量的土地,拥有着大量的财富,并且在当地拥有着巨大的影响力。

许家的家族成员担任了苏州的官职,并且在当地拥有着巨大的影响力。

许家的势力在现代也一直保持着,他们拥有着大量的土地,拥有着大量的财富,并且在当地拥有着巨大的影响力。

许家的家族成员担任了苏州的官职,并且在当地拥有着巨大的影响力。

总之,苏州许家的势力一直是苏州地区的一股重要力量,他们的家族成员担任了苏州的官职,拥有着大量的土地和财富,并且在当地拥有着巨大的影响力。

许家的势力一直是苏州地区的一股重要力量,他们的家族成员担任了苏州的官职,拥有着大量的土地和财富,并且在当地拥有着巨大的影响力。

苏州许家的势力一直是苏州地区的一股重要力量,他们的家族成员担任了苏州的官职,拥有着大量的土地和财富,并且在当地拥有着巨大的影响力。

许家的势力一直是苏州地区的一股重要力量,他们的家族成员担任了苏州的官职,拥有着大量的土地和财富,并且在当地拥有着巨大的影响力。

苏州许家的势力一直是苏州地区的一股重要力量,他们的家族成员担任了苏州的官职,拥有着大量的土。

明清野史有关走私的记载明朝自开国以来,“禁海令”随之而颁布,后期更是强调“片木不得下海”。

当明朝切断了海上自由贸易之后,随之而来的就是民间非法走私,导致了海盗事业变得十分猖獗难以抑制。

在许多史料记载中,明清两代中国的南部海域是全世界海盗最盛行的地区之一,最高峰期达15万人。

自古以来xx、xx等地沿海居民都以打鱼为生,很少有靠海经商的传统,但是海禁实施之后,沿海的居民没有了食物来源,被迫铤而走险去做走私贸易。

他们将中国的很多商品通过海运贩卖到马xx、吕xx、巴达xx 等地,与那里的葡萄xx、西班xx、xx人做交易。

xx的丝绸、茶x、瓷x 等等都由这些外国人再贩运至欧x、美x、非洲xx,我们也从这些人手中买回海外出产的象牙、苏木、胡椒、银币等等。

因为没有官方渠道贸易,所以走私的利润非常高。

海上徽商集团明朝中期最出名的海盗是一群徽南商人。

最早在江浙东南沿海从事走私贸易的是许辰江、许本善等人。

嘉靖年初,许村的许家四兄弟组成了一个势力庞大的海盗集团,他们盘踞宁波附近的双屿岛作为基地,常年在马六甲和泰国与外国人做贸易。

到了嘉靖中期,许氏四兄弟被击溃,他们的部下汪直起取而代之。

汪直起的贸易基地是舟山烈港,拥有数百艘120吨级的海船,贩运区域覆盖日本北部、朝鲜、一度控制了松浦港。

历史上记载,汪直起造的巨大宝船可以骑马,容纳2000余人,与郑和的宝船不相上下。

汪直起还自称“徽王”,可以说汪氏已经成为区域内的海上军事贸易集团,割据一方了。

海上倭寇集团除了徽商背景的海盗之外,另外一个有名的走私集团要数来自xx漳州、泉州一带的中国人,他们与日本浪人纠集在一起,让明朝政府十分忌惮。

他们没有固定贸易场所,游弋于xx闽南沿海,有商机就做贸易,如果实施海禁,海商就变成了倭寇,他们的身份在海商和倭寇之间来回转换。

崇祯年间因为北方战事不利,朝廷对于走私贸易也顾不上管理,很多商贾巨富私造大船而走私,获得了巨额的利润。

许氏家族调查报告篇一:河下古镇历史文化调查报告河下古镇历史文化调查报告一、活动日程:经过了近一个小时的车程,我们到达了河下古镇,走进了一个充满历史文化起的乡镇,感觉心灵仿佛都得到了净化。

我们受到了居委会的热情接待,他们对于我们此次活动给予了大力支持,对于此次实践调查起了很大的协助作用。

居委会主任详细的和我们介绍了河下的历史,我们跟着他的话语穿梭了一段历史,了解了河下古镇的变迁,渐渐的迷上了她。

我们跟随着居委会负责人走遍了古镇,感受到了淳朴的民风,他们的热情让我受宠若惊,之前还对于调查有些担心,但是看到他们那张张笑脸,我被感动了。

我希望通过此次活动能够增加河下的影响力,尽量改善河下居民的生活质量。

希望政府能够大力的开展河下古镇的保护和发展工作。

我之前做了一下河下古镇的了解工作:河下位于淮安城西北三华里,是淮安近城的一大集镇。

河下一度取代末口成为南北交通枢纽和军事重镇。

大概河下这个名字即在此时开始孕育诞生于居民口头上的。

河下还有一个古老的名字叫“满浦”。

周世宗伐南唐以后,即于河下建满浦关以通水路,县志有此记载。

后又建坝筑闸,更将闸子改为软坝。

宋隆兴中,魏胜与金人打仗,即由此调兵运粮,这事记载于宋嘉定年间编的县志。

在元朝时,山阳县儒学就建在满浦,到了明朝洪武年间才迁入县城。

明朝嘉靖年间大学士李春芳上京赶考时,常经过这里,他与吴承恩有过多次交往他的《贻安堂文集》中记载了河下这个地方,称这里叫满浦。

看来满浦与河下二名,一官一俗曾并行了若干年,满浦后来成为河下一个坊的名字,河下之名便单独存在下来了。

三、调查情况:调查目的:古村落的保护规划研究刻不容缓:古村镇的形成与发展有其赖以生存的土壤,古村镇的保护不仅仅是一栋栋单体建筑的保护,而更应是对古村镇的各个组成部分的全面保护。

不仅要保护古村镇遗产本体,同时要保护遗产环境,包括自然环境、人工环境和人文环境。

不仅要保护物质遗产,也要保护非物质文化遗产。

调查方法:通过实地访问,去居民家中探访,请居民填写调查问卷,与社区居委会了解情况。

明朝时期的许氏兄弟家族集团

在东昌府名门望族中,许贤家族的鼎盛和显赫时期早于任、邓、朱、傅、耿诸大家。

在明朝成化以后近二百年里,这个家族辈出名人,出过两名进士、六名举人以及一些贡生之类。

一座标榜家族功名的“八世科第九代恩光”牌坊曾经从明末到民国年间,矗立楼东大街三百年之久。

近日,东昌府区侯营镇二十里铺村的许氏后人、71岁的许孟祥老人对记者讲述了家族辉煌的历史。

显赫:以军籍定居聊城以科举步入辉煌

许孟祥回忆,家族中曾经保存着13道圣旨,现在只有3道幸存在明清圣旨博物馆中。

许氏族谱也已经不存在了,幸亏旧县志、府志对家族史记载较多。

他说,自己小时候就和大人们到祖坟前祭扫过。

祖坟就在城西,现在已经踪影无存。

近年发现的许麾、许东望墓志铭弥补了家族史料不足的缺憾。

许孟祥介绍,许氏原籍安徽宿松,家族的第一个举人许麾的高祖父许贤,洪武年间“以伍长调平山卫”,开始在聊城定居。

许麾生于正统己巳年十一月,于成化十三年(1477)考中举人,先后任景州、浚县训导,“士多成才者”。

许麾勤于公务,急人所难,是个德才兼备的官员。

遇到“夏水涨”,修建了“许公桥”;遇“春夏大旱,君祷而雨。

”见到贫民死后无力丧葬,他就出资料理。

许麾先后任职湖广长沙府善化县知县,敕授文林郎;大名府通判;太仆寺丞,敕授承德郎,分理广平、顺德两府马政;后更治保定及永平,“冒炎暑巡历于外”,“以足得疾卒于保定公署”,时间为正德壬申年闰五月,卒年六十四岁。

许麾之妻郭氏,是平山卫百户郭春的女儿,被封为“孺人”。

生有四个儿子:许尧、许宾、许景、许路。

许麾开启了许氏家族的科举之路,此后,许堂(许麾兄许庠之子)于弘治八年(1495)中举;许路(许麾之子)于正德三年(1508)成进士;许东望(许麾之孙)于嘉靖十七年(1538)中进士;许东渐(许麾之孙)于嘉靖二十五年(1546)中举;许观象(许麾五世孙)于万历十六年(1588)中举;许正学(许麾兄许庠的五世孙)于万历十九年(1591)中举;许典学(许麾兄许庠的五世孙)于万历三十四年(1606)中举。

典范:许宏好善乐施许东望廉洁仁慈

许孟祥对记者讲,许氏在洪武年间定居聊城后,置宅于古城楼东大街路南(今新华园一带),人称“许府”或“许家大院”。

约在明末,许府门侧建起了一座巍峨壮观的石质牌坊,它横跨街心,行人、车马在其下通行。

牌坊一面写“八世科第”,另一面写“九代恩光”。

除了前面提到的两名进士、六名举人外,许氏家族还有九位受到封赠的男性。

那时,朝廷有赏赐官爵的“赠封”制度,皇帝将官爵授给重臣、近臣之父母,其父母存者称为封,已故者称为赠。

子孙中科第而父祖受皇恩封赠即称恩光。

许家受到封赠的男性有许宏、许庠、许尧、许路、许东明、许堂、许东望、许东渐、许霞,统称为“九代恩光”。

其实,八世科第是许家五代人参加科举考试,有八位考中者。

九代恩光,是六代人中有九位受到封赠者。

九代恩光第一位许宏,以好善乐施闻名,曾经拾到百两黄金,“寻其主还之”,后被赠“文林郎,善化县知县”。

许东望既科第高中又受到恩封。

许东望,字应鲁,嘉靖七年(1528)举人,嘉靖十七年(1538年)进士。

初任山阴县知县,治政宽平,民爱他如父。

在任时主持修了《山阴县志》。

嘉靖二十二年(1543)任户部郎,曾督收江西拖欠的赋税。

后又任浙江参议,分守绍兴,督战龛山之捷,因同事窃功,仅升为按察副使。

不久,又升任太仆寺卿。

后辞官离职。

许东望廉洁仁慈,平易近人,坦诚耿直,恭顺谦让。

晚年编《古今名方》,著《性命三编》。

年八十余岁时,依然目光炯炯,灯下能书蝇头小字。

延续:许府功德流传广许氏后人振家风

清代以来,聊城民间世代流传着有关许氏家族的传说,都说他家出过“吏部天官许赞”,“许老太太是状元的岳母”。

据说诰命夫人许老太太乘坐小轿到状元府里走亲戚,在古楼转角处与县官的八抬大桥走顶了头,县官见不让路,并叫衙役把小轿砸扁。

许老太太开口了:“芝麻官儿你好无理,老身的来历你听仔细……吏部天官许赞的妻……就数四儿官职小,督察院里做御史。

”县官吓得“磕头如同鸡啄米”。

许孟祥解释,其实这个故事与外地传说混淆了。

河南明朝时有许赞,他任过户部尚书,其弟任过兵部尚书,其父任过吏部尚书。

许赞的故事被说唱艺人传唱到聊城后,人们都以为说得就是本地科甲连第的许贤家族,逐渐地混为一谈了。

许氏家族的辉煌在明朝,由于世代受到朱明王朝的封赠,可谓皇恩浩荡,对明朝忠心耿耿。

明朝灭亡后,家族人物不能与时俱进,逐渐走向衰落。

许氏故宅到康熙年间就被著名书庄“书业德”占用了。

该书庄临街五间门面,大院内有仓库、作坊等百余间房屋。

1923年书业德将门面房转让给聊城首家现代金融企业“农工银行”。

至于那座牌坊,是在民国中期县政府“扩街”时拆掉的。

现在许氏后人在各行各业贡献着自己的聪明才智。

许孟祥现为东昌府区书画协会顾问,曾任中国民主同盟聊城市委副主任委员,民盟东昌府区委主任委员,东昌府区政协常委,聊城市政协常委,东昌府区书法家协会副会长,全国书画名家协会会员,民盟山东省画院会员,民盟聊城市画院副院长。

许孟祥书法宗董其昌、郑板桥、华世奎,并以地方名家吴云涛、崔鼓源为师,字体风格以颜为骨,借鉴魏碑、欧、柳等风格,自成一家。

习画学宋宝臣,承袭齐白石画风,成为当今聊城知名书画家之一。

许孟祥说,近现代许氏家族出现了不少书画家、文化名人,他们都传承了书香门第的优良门风。