八年级语文下册第九课

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:5

八年级下册语文第九课知识点一、《可爱的中国》课文解析本课文是一篇描写中国各种民族的文章,贯穿着爱国主题和团结主题。

文章开头通过兔子和狮子的对话,把中国比作一只兔子,引出中国各民族的特点。

在接下来的篇幅中,作者从地理、历史、文化、风俗等多个方面介绍了中国各民族的独特之处和美丽之处。

文章中,作者通过多次使用形象生动的比喻和借物喻人的手法,生动地表现出中国各族人民的优点和特点。

比如“汉族就像大熊猫一样面带笑容”,“蒙古族就像草原上奔跑的马儿,灵活而自由”,“藏族就像那顶由骨头制成的帽子,坚强而冷静”。

另外,文章强调了中华民族共同体的意识,虽然各族人民有着自己独特的韵味,但却不可分割地属于中国这个“大家庭”。

作者传递出的信息是:民族之间应当相互尊重、和谐共处,为中国的繁荣和强大共同奋斗。

二、生词解析1.惶恐:害怕,心神不定。

2.牵挂:担忧,挂念。

3.优雅:文雅、高雅,温婉。

4.读秒:从1秒开始计时,用于测量时间。

5.反思:对自己的言行、思想等进行认真反省、分析。

6.漫步:随意地走路,散步。

7.百感交集:形容心情激动,思维杂乱,各种感情交织在一起。

三、重点词语解析1.大家庭:指一个大的家庭集合,或一个比喻性的大社会家庭。

2.不可分割:不能分开,不可分离。

3.和谐共处:不同的人或事物之间,能够在平等的基础上和谐共处,不互相干扰、冲突,互相影响,共同发展。

4.民族之间应当相互尊重、和谐共处,为中国的繁荣和强大共同奋斗:句中作者表达出中华民族应该相互尊重,团结和谐,共同为中国的强大和繁荣发展奋斗的观点。

四、思考题1.阅读文章后,你对中华民族的了解有了哪些新的认识?2.你认为中国这个“大家庭”在哪些方面表现出“不可分割”的特点?3.你认为各民族应该如何相处,才能真正实现“和谐共处”?4.文中通过借物喻人的方法巧妙地表现出了中国各民族的特点,请问你喜欢哪个民族?他们的哪些特点吸引了你?五、总结本课文通过以中国为家庭的比喻,生动的描绘了中国各民族的特点。

9.海燕(一)【教学目标】1.通过朗读认识海燕的形象,体悟海燕的豪情。

2.通过讨论,认识在当下学习海燕的意义。

【教学重点】通过朗读认识海燕的形象,体悟海燕的豪情【教学准备】多媒体课件【课时安排】二课时【教学过程】【课前预习】一、走近作者高尔基(1868--1936):前苏联作家,“无产阶级艺术最伟大的代表者”(列宁语)社会主义现实主义文学奠基人、无产阶级革命文学导师。

代表作有:长篇小说《母亲》,自传体三部曲《童年》、《在人间》、《我的大学》二、了解文体散文诗:兼具诗歌和散文的特点。

既有散文的情趣,又有诗歌的韵味,不受固定格式束缚,不分行,不一定押韵,语言凝练。

篇幅短小,题材广泛,表现灵活,直抒胸臆。

题材不限,但往往隐含丰富的哲理。

以小见大,多运用象征手法。

作品富有战斗力。

三、掌握字词1、注音或写字呻yín吟白沫(mò)翡(fěi)翠困fá乏深渊(yuān) wān蜿蜒胆怯(qiè) 号(háo)叫2、词语解释(1)高傲:原指极为骄傲,自以为了不起,看不起人。

文中贬词褒用,指自豪,信心十足。

(2)震怒:异常愤怒,大怒。

(3)困乏:疲乏。

(4) 蜿蜒:蛇类爬行的样子,弯弯曲曲地。

四、写作背景本文是一篇著名的散文诗,是高尔基早期的代表作品。

它写于1901年,那时正是俄国1905年革命前夕最黑暗的年代,俄国的革命运动正不断高涨。

高尔基参加了种种反沙皇统治的斗争,发表了尖锐抨击沙皇的演说。

他根据自己的斗争经历,写了一篇带有象征意义的短篇小说《春天的旋律》(又译为《迎春曲》《幻想曲》),《海燕》就是其中的末尾一章。

它的发表具有极大的宣传性和号召力,受到了列宁的高度重视和称赞。

【课内探究】一、导入新课,走近海燕。

(一)引入在20世纪初的俄国,革命斗争蓬勃兴起,伟大的作家高尔基创作了著名的散文诗《海燕》,以讴歌像海燕一样的革命先驱。

如今,革命的风暴已渐行渐远,我们今天重读《海燕》,一起来感受经典对现代生活的启迪。

统编版初中语文八年级下册第九课《桃花源记》课堂笔记【课堂笔记】《桃花源记》是唐代陶渊明所作的一篇书信式散文,通过描述一个神秘的桃花源来表达了人们对于真正的自由和安宁的向往。

一、课文结构分析本文分为序、正文和结语三部分。

序言通过一位南海渔者的故事,引出了文中描述的桃花源。

正文则描述了文中人物在桃花源生活的情景,并展现了这个地方的自然、人情和丰饶。

结语归纳了桃花源的特点和其对人们的启示。

二、桃花源的描写桃花源是一处神秘的地方,四面环山,有一条清澈的水流,流淌到一个小湖里。

湖旁有各种果树,人们的房屋就建在这些果树之中。

那里的人们过着非常自在的生活,他们不关注政治,不认识官职,只想过上安稳的生活。

三、桃花源的寓意桃花源象征着自由,安宁和美好的生活。

文中的人物追求的正是这种生活方式,而不像现实社会那样被政治,经济等方面的力量所束缚。

因此,桃花源在文中扮演着一个理想化的角色,激励人们去追求真正属于自己的生活方式。

四、生活态度桃花源的人们没有过多纠结于权利和利益,相反,他们真正享受生活中的每一个小细节。

他们以开心快乐为生活的首要目标。

而在现实中,我们常常只关注于利益和权利,从而忽略了生活中的美好。

五、对生活的向往桃花源的描写让人们产生了对于自由,安宁和美好生活的向往。

在现代社会,人们的压力渐增,为了生计和生活,我们不得不面对许多压力,消耗许多精力和时间。

而桃花源则提供了一种不同的选择,一种可以让人们真正享受生活的选择。

六、结语《桃花源记》给我们留下了很深的印象,使我们明白了一个人应该如何在抵御外界压力的同时,保持对生活的向往和追求。

只有通过改变自己的生活方式和生活态度,才能真正获得内心的自由和安宁。

总之,《桃花源记》写出了一种新的生活方式和生活态度,它鼓舞着我们要向往自由,保持真正的快乐和幸福。

世界上没有完美的生活,但人们对于生活的向往始终是存在的。

《桃花源记》不仅是一篇文学作品,也是一种境界,是一种对于理想生活和追求生活意义的探索。

人教部编版2019-2020学年八年级下册语文第3单元第9课《桃花源记》同步练习D卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、基础知识积累与运用 (共12题;共36分)1. (2分)下列加线词语意思或用法相同的一项是()。

A . 便舍船,从口入屋舍俨然B . 寻向所志寻病终C . 便扶向路寻向所志D . 处处志之寻向所志2. (2分)选出诵读下列句子时节奏划分不正确的一项()A . 必能使/行阵和睦,优劣得/所B . 金樽/青酒/斗十千C . 今/天下/三分,益州/疲弊D . 了却/君王天下事,赢得/生前身后名3. (2分)下面句子中的“之”用法不同于其他三项的一项是()A . 闻之笑曰B . 当求之于上流C . 一老河兵闻之D . 其反激之力4. (2分) (2019七下·平遥期末) 下面划线字的解释,相同的一项是()A . 可以调素琴,阅金经贾生才调更无伦B . 独坐幽篂里晋陶渊明独爱菊C . 斯是陋室是非木柿D . 爷娘闻女来老河兵闻之5. (2分)给下面句子选择正确译文:其如土石何?()A . 如果碰上土块石头又该怎么样呢?B . 他能把土块石头怎么样呢?C . 又能把土块石头怎么样呢?D . 还能把土块石头怎么样呢?6. (2分)(2013·仙桃) 下列对课文内容的理解有误的一项是()A . 郭沫若的《石榴》在写法上有三个特点:一是抓住特征,仔细描摹;二是层次分明,重点突出;三是托物言志,借物抒情。

B . 邓拓撰写的《吴汉何尝杀妻》是一篇驳论文,作者以丰富的史料,批驳了吴汉杀妻的说法。

C . 《故乡》中的闰土是当时中国农民形象的代表,杨二嫂是市民阶层的代表。

D . 《雨林的毁灭﹣﹣世界性灾难》结尾运用说明的表达方式,让人在思考中增强对环境的忧患意识,进而逐步树立正确的环境观。

7. (2分)下列句子朗读停顿正确的一项()。

A . 自云先世/避秦时乱B . 乃书训诫之词于/二简C . 刻唐贤/今人诗赋/于其上D . 游人/去而禽鸟乐也8. (2分)下列各句中加线“之”的用法不同于其它三项的是()。

八年级下册语文第九课一、课文内容概述八年级下册语文第九课是一篇名为《孔乙己》的短篇小说,作者是鲁迅。

这篇小说以孔乙己这一悲剧人物为中心,通过他的悲惨遭遇,揭示了当时社会的冷漠与无情,同时也对封建礼教进行了深刻的批判。

孔乙己是一个贫穷的知识分子,因盗窃而被人打残,最后死在路旁。

小说通过孔乙己在酒店喝酒时与他人的对话,展现了他的悲惨生活和悲惨命运。

孔乙己虽然贫穷,但他仍然保持着知识分子的尊严和骄傲,不愿意承认自己的失败和落魄。

然而,他的这种坚持并没有得到社会的理解和同情,反而遭到了更多的嘲笑和冷漠。

二、主要人物分析孔乙己是小说中的主人公,他是一个贫穷的知识分子,性格懦弱,生活潦倒。

他因为盗窃而被人打残,最后死在路旁。

孔乙己的形象反映了当时社会底层知识分子的悲惨命运,同时也揭示了封建礼教对人性的束缚和压迫。

酒店老板和其他客人是小说中的次要人物,他们的形象代表了当时社会的冷漠和无情。

他们对孔乙己的嘲笑和冷漠,反映了当时社会对底层人民的歧视和排斥。

三、主题思想探讨《孔乙己》这篇小说的主题思想是揭示当时社会的冷漠与无情,对封建礼教进行深刻的批判。

小说通过孔乙己的悲惨遭遇,展现了当时社会的世态炎凉和人情冷暖。

同时,小说也表达了对底层人民的同情和对封建礼教的反抗。

四、语言特点分析鲁迅的语言风格独特,他善于运用简练明快的语言,通过生动的描写和形象的比喻,将人物和场景栩栩如生地展现在读者面前。

在《孔乙己》这篇小说中,鲁迅运用了多种修辞手法,如对比、讽刺、象征等,使得小说的主题更加鲜明突出。

五、重点句子解析“孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。

”这句话通过对比的手法,突出了孔乙己的与众不同和悲惨处境。

“他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子。

”这句话通过形象的描写,展现了孔乙己的潦倒和悲惨形象。

六、课后思考你认为导致孔乙己悲惨命运的原因是什么?是社会的冷漠和无情,还是他自身的懦弱和无能?小说中的酒店老板和其他客人代表了当时社会的哪种态度?这种态度对孔乙己的命运产生了怎样的影响?鲁迅通过《孔乙己》这篇小说想要传达给读者什么样的启示和思考?七、笔记小结《孔乙己》这篇小说通过孔乙己的悲惨遭遇,揭示了当时社会的冷漠与无情,对封建礼教进行了深刻的批判。

八下语文第九课

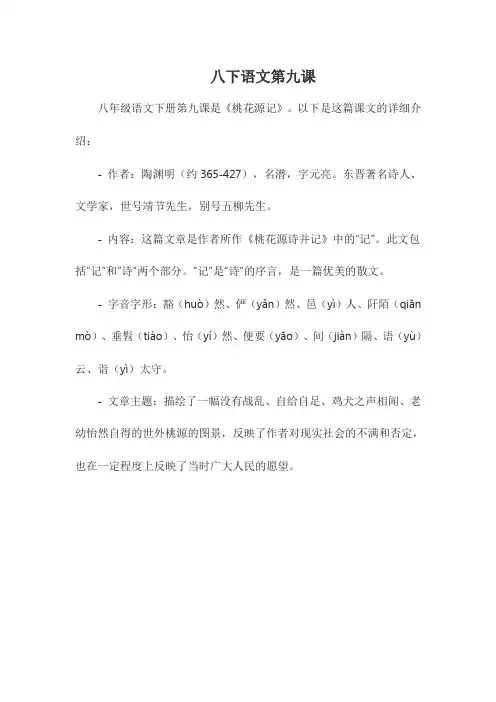

八年级语文下册第九课是《桃花源记》。

以下是这篇课文的详细介绍:

- 作者:陶渊明(约365-427),名潜,字元亮。

东晋著名诗人、文学家,世号靖节先生,别号五柳先生。

- 内容:这篇文章是作者所作《桃花源诗并记》中的“记”。

此文包括“记”和“诗”两个部分。

“记”是“诗”的序言,是一篇优美的散文。

- 字音字形:豁(huò)然、俨(yǎn)然、邑(yì)人、阡陌(qiān mò)、垂髫(tiáo)、怡(yí)然、便要(yāo)、间(jiàn)隔、语(yù)云、诣(yì)太守。

- 文章主题:描绘了一幅没有战乱、自给自足、鸡犬之声相闻、老幼怡然自得的世外桃源的图景,反映了作者对现实社会的不满和否定,也在一定程度上反映了当时广大人民的愿望。

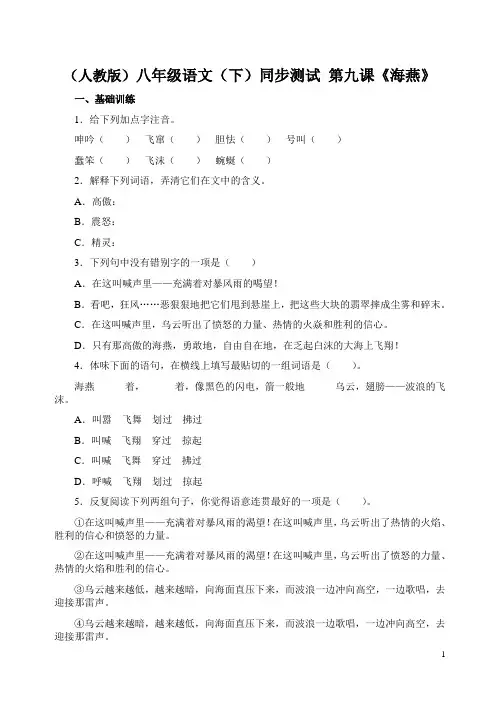

(人教版)八年级语文(下)同步测试第九课《海燕》一、基础训练1.给下列加点字注音。

呻吟()飞窜()胆怯()号叫()蠢笨()飞沫()蜿蜒()2.解释下列词语,弄清它们在文中的含义。

A.高傲:_______________________________________________________________B.震怒:_______________________________________________________________ C.精灵:_______________________________________________________________3.下列句中没有错别字的一项是()A.在这叫喊声里——充满着对暴风雨的喝望!B.看吧,狂风……恶狠狠地把它们甩到悬崖上,把这些大块的翡翠摔成尘雾和碎末。

C.在这叫喊声里,乌云听出了愤怒的力量、热情的火焱和胜利的信心。

D.只有那高傲的海燕,勇敢地,自由自在地,在乏起白沫的大海上飞翔!4.体味下面的语句,在横线上填写最贴切的一组词语是()。

海燕______着,______着,像黑色的闪电,箭一般地______乌云,翅膀——波浪的飞沫。

A.叫嚣飞舞划过拂过B.叫喊飞翔穿过掠起C.叫喊飞舞穿过拂过D.呼喊飞翔划过掠起5.反复阅读下列两组句子,你觉得语意连贯最好的一项是()。

①在这叫喊声里——充满着对暴风雨的渴望!在这叫喊声里,乌云听出了热情的火焰、胜利的信心和愤怒的力量。

②在这叫喊声里——充满着对暴风雨的渴望!在这叫喊声里,乌云听出了愤怒的力量、热情的火焰和胜利的信心。

③乌云越来越低,越来越暗,向海面直压下来,而波浪一边冲向高空,一边歌唱,去迎接那雷声。

④乌云越来越暗,越来越低,向海面直压下来,而波浪一边歌唱,一边冲向高空,去迎接那雷声。

A.①③B.②③C.①④D.②④6.下列句中对《海燕》中的象征手法分析不正确的一项是()。

陶渊明简介陶渊明的诗歌从题材上划分主要有田园诗、咏怀诗、咏史诗,其次还有行役诗、赠答诗等。

所反映的思想内容主要有以下几个方面:1.田园诗:描写了自然恬静的田园风光和自然纯朴的田园生活。

这是被诗人理想化、艺术化了的一种境界。

反映了诗人的恬淡闲适的生活情趣和悠然自得的超脱心境,同时也是对当时黑暗现实和官场丑恶的一种否认。

如?归园田居?[少无适俗韵]、[野外罕人事]、?饮酒?[结庐在人境]、?和郭主簿?等。

抒写了对躬耕生活的体验和对劳动的热爱,并表达了诗人对农民的深情厚谊。

如?归园田居?[种豆南山下]、?庚戌岁九月中于西田获早稻?等。

描写自己生活的困顿和农村的凋敝,反映了诗人的理想化境界之外的现实世界。

如?怨诗楚调示庞主簿邓治中?、?归园田居?[久去山泽游]、?乞食?等。

2.咏怀诗和咏史诗:陶渊明的咏怀诗和咏史诗内容相近,咏史亦是咏怀,它继承了阮籍?咏怀?和左思?咏史?的诗歌传统。

诗的主要内容是抒发个人思想、情怀和志节。

有的表现了理想与现实、入世与出世的思想矛盾;有的忧患生命价值的实现,抒发了壮志难酬的苦闷;有的反映了不与黑暗现实同流合污、坚守个人志节的高尚品格;也有的以“金刚怒目式〞的方式抒发着激愤的情怀。

如?饮酒?、?拟古?、?杂诗?、?咏贫士?、?咏荆轲?、?读山海经?等多属这一类。

3.其它:陶渊明的行役诗是其宦游其间的作品,多是写行役之苦和厌倦仕宦思慕归隐的内容。

如?始作镇军参军经曲阿作?等。

赠答诗多是写朋友之间的友情。

如?答庞参军?、?与殷晋安别?等。

此外陶渊明还有一些哲理诗。

如?形影神?等。

陶渊明诗歌的艺术成就:1.恬淡自然、醇厚隽永的艺术风格。

陶渊明的诗歌题材和内容贴近平淡的日常生活,诗歌的形象也往往取自习见常闻的事物,而且是直写其事,不假雕琢,不尚辞采,陶渊明田园诗深厚的意蕴只以淡淡的白描和真情实感,托出诗的艺术形象和意境,然平淡之中见神奇,朴素之中见绮丽。

朱熹说:“渊明诗平淡,出于自然。

八年级下册语文第九课全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:八年级下册语文第九课是一课让人印象深刻的课文,题目是《荆轲刺秦王》。

这篇课文讲述了荆轲为国家民族大义,刺杀秦王的故事。

通过这篇课文,我们可以了解到中国古代战国时期的政治形势、人民的疾苦以及普通百姓的爱国情怀。

让我们先来了解一下荆轲这位英雄人物。

荆轲是中国战国时期一个著名的爱国志士,曾经是一个燕国的卧底间谍,后来又成为了一位有为青年。

他心系国家民族大义,为了解救燕国和其他受秦国侵略的国家,毅然决定刺杀秦王,为天下苍生除害。

荆轲的这种爱国情怀和牺牲精神感动了许多人,成为了后人传颂的英雄。

接下来,我们进入《荆轲刺秦王》这篇课文的故事情节。

课文开头描述了秦国的暴政和苛捐杂税,让百姓们生活在水深火热之中。

为了解救被压迫的燕国人民,荆轲决定冒险前往秦国刺杀秦王。

在前往秦国的路途上,荆轲结识了一位刺客张仪,并与之结为兄弟。

两人一起共同商讨对策,最终决定采用“一夫当关、万夫莫开”的策略,以达到刺杀秦王的目的。

在刺杀行动当天,荆轲躲在秦王宫殿前的某处准备行动。

但是事情并不顺利,当荆轲见到秦王时,却因为兴奋而声音发颤,被发现并捕获。

荆轲不愿受辱屈辱,毅然在秦王身边狠狠地刺了下去,成功刺杀了秦王,也倒在了自己的血泊之中。

荆轲为国捐躯的精神感动了后人,成为了中国历史上的英雄。

他的故事被载入史册,被后人传颂。

荆轲的刺秦行动虽然没有成功解救燕国,但是却激发了人们对于爱国和牺牲精神的敬畏,成为了后人学习的榜样。

在学习《荆轲刺秦王》这篇课文的过程中,我们不仅了解了中国古代战国时期的政治形势和人民的苦难,更重要的是学习了爱国、忠诚和牺牲的伟大精神。

荆轲的故事告诉我们,一个人无论身处何种困境,只要心系国家民族大义,就会无所畏惧,即使最终可能付出生命的代价。

《荆轲刺秦王》这篇课文是一篇感人至深、发人深省的文章,通过荆轲的故事,让我们更加深刻地体会到了爱国、忠诚和牺牲的重要性。

八年级下册语文第九课使动用法“使动用法”是指,运用语言文字,使所学知识和思想在实践中得到运用,这是语文教学中的一种重要方法。

它通过恰当运用语言文字的基本规律,启发学生运用语言文字的基本方法,思考事物发展与自身的联系,体会语言文字在运用中不断变化的特点,从而加深对语言文字运用规律的理解。

以第一自然段为例。

在课文开头处,使用一组词语概括全文的主要内容。

文中先讲了一种新出现的文化现象:“人有钱以后,便不再爱读书了,书呆子也变成了个爱读书也爱说话了。

”这说明了钱给人们带来了极大财富;再讲一个故事:在一位大户人家,有一位亲戚家买了一本书,可是别人送来了,里面有好多好词好句!于是他便把书藏了起来。

有一天他忽然想起了自己买过一本好书要送给亲戚,于是便立即打开书来看。

果然,他看到书中有一个句子:“书籍有价,藏书无价。

”他知道亲戚家买来一本好书后,便给亲戚买了。

亲戚一听非常高兴,马上在家里将书打开保存起来(有的时候没有给亲戚保存)。

一、“使动用”是指在运用语言文字的过程中,要善于把语言文字运用的基本规律同本课的教学内容联系起来,充分利用了语文学中所蕴含的这一宝贵遗产。

所谓“动”,即调动学生主观能动性。

如果说“动”的出发点和归宿是为了实现知识和思想的有效表达,那么,只要运用得当,动即会有其可取之处;如果站在教与学的角度去理解“动”的实质时,就会有其不足之处。

所谓“应”,即根据所学知识和思想创造性地加以运用。

我们在语文教学中需要运用很多其他方法进行教学,就是因为各种方法都是为了满足现实需要而产生的。

所谓“合”,就是相互联系而又相互促进共赢的关系。

没有这种联系和相互作用,任何一种有效教学都将只能是空谈。

否则就会陷入僵化、单调、僵化的死循环之中。

二、“运用”的范围有多种。

运用不同的对象,使用的方法和手段是不同的,也就要求我们在实际的语文教学工作中,在具体的应用实践活动中充分地利用不同的对象、不同的条件,才能取得良好的效果。

8 短文两篇

巴金

第一课时

教学目标:

知识与技能 1、理解、积累“旸、姮、皓、浸”等词语。

2、了解课文内容,贯通理解连篇短文的主题表达。

3、了解神话传说“夸父追月”“姮娥奔月”在文中的深意。

4、强化通读,体会巴金散文作品音韵的美感。

过程与方法品评关键语句,理解作者的思想感情,培养学生对作品直观的感悟力和理解力。

情感态度与价值观理解文中表现的作者对人生、对生活的希望和信念,引导学生追求积极奋发、坚韧向上的理想性格。

教学重点 1、加强诵读,培养感受能力、理解能力。

2、理解两篇短文的精神实质及其时代意义。

教学难点 1、把握文中重点语句的深刻含义。

2、调动学生的情感体验,抽绎出文章的情感脉络。

教学方法诵读法讨论点拨法

教学用具:电子白板

课时安排:40分钟

教学流程:

【搭桥引线、温故知新】

今天,我们一起走进颇能显示巴金艺术风格的优美散文诗《日》和《月》,去感受其中的言志、言情的动人风采。

(板书课题,作者)

【前置作业、自主探究】(学生课前准备好,教师纠错)

一、课前三分钟演讲。

二、字词掌握:

【小组合作、讨论交流】(各小组长负责,教师巡回指导)

一、资料助读

1、巴金简介

原名,四川成都人,现当代著名,主要作品有,《激流三部曲》;《爱情三部曲》;散文集。

二、背景介绍:这两篇作品写于抗日战争时期的1940-1941年间,其时的中国大地正遭受日本帝国主义的蹂躏,光明被黑暗取代,和平被屠杀侵淫。

为了中华民族的独立的生存,千千万万不甘做亡国奴的人们,拿起武器,走上战场,不惜牺牲。

2、学生回顾、讲述“夸父追月”“姮娥奔月”的神话传说。

三、内容研习

1、学生默读课文,理解、积累生词。

2、教师配乐朗读。

3、指名学生感情朗读。

教师点评后,学生齐读。

4、学生自由朗读课文,并思考:

(1)作者写“日”,却用主要篇幅来赞美飞蛾扑火,这是为什么?

(2) 在叙述完夸父,飞蛾之后,为什么作者忽然笔锋一转,说起了“为着追求光和热,人宁愿舍弃自己的生命?”

(3)如何理解“没有了光和热,这人间不是会成为黑暗的寒冷世界吗”?

(4)文中写道:“生命是可爱的。

但寒冷的、寂寞的生,却不如轰轰烈烈的死。

”联系特定的时代背景,你如何理解作者的这种人生追求?

(

(5)月亮在文中带给作者的突出感觉是什么?你是通过哪些描写体会出来的?

(6)“月亮的光是死光”表达了作者怎样的思想感情?

(7)为什么作者在《月》的末尾引用“姮娥奔月”的传说?

(8)在《日》中,作者主要写光和热,同时提到了冷;在《月》中,作者主要写冷,却同样提到了光和热;把两文贯通起来,你对作品的主题有什么深意层的理解?

学生小组研讨、交流,教师引导

【成果展示,答疑解惑】(学生答疑,教师明确并解惑)

【课堂小结,板书梳理】

【课堂小结】

【板书梳理】

短文两篇

巴金

《日》:激情洋溢

飞蛾扑火追求光和热

夸父追月寄托人格理想

《月》:细腻清幽

改变冰冷

姮娥奔月

【达标测评,反思教学】

【达标测评】

文中写月的清冷的意境,使你联想到古诗文中的哪些诗句?。

【反思“教”“学’】

第二课时

教学目标:

知识与技能 1、朗读课文,回顾内容,把握字词。

2、理解神化传说内在的深刻含意。

3、品评关键词句,强化诵读。

过程与方法通过练习再次把握所学的相关知识,从而贯彻理解两篇短文的主题表达。

情感态度与价值观理解文中表现的作者对人生,对生活的希望和信念引导学生追求积极奋发,坚韧向上的人格。

教学重点在诵读中培养感受能力、理解能力。

教学难点涌动学生的情感体验,绎出文章的情感脉络。

教学方法以练为主,讲读结合。

教学用具有关的文字资料

课时安排:40分钟

教学流程:

【搭桥引线、温故知新】

无数人咏叹太阳和月亮,留下了美好的诗篇。

作者在特殊的年代里,对着这永恒的星球发出了自己的感叹。

在《日>中,作者显然在飞蛾扑火、夸父逐日中寄托着深意;而寒夜里面对如镜的凉月,想起了嫦娥奔月,又是一种别样的心情。

【前置作业、自主探究】(学生课前准备好,教师纠错)

1、课前三分钟演讲。

2、小练习册中的积累与运用。

【小组合作、讨论交流】(各小组长负责,教师巡回指导)

一、诵读课文,回顾内容,积累字词

1、注音

旸(yáng)浸(jìn)姮(héng)皓(hào)

2、释意

旸:日出

姮娥:即嫦娥。

皓月:明亮的月亮。

二、完成口头作文,淡学生学完本课的感受。

学生踊跃回答,教师略作归纳。

三、运用象征的手法,写出作词语可以寄寓的象征意义。

例:灯光——象征光明、希望和胜利

绿色——;白色——;

红色——;白鸽——;

玫瑰——;大地——;

风帆——;

【成果展示,答疑解惑】(学生答疑,教师明确并解惑)

看来,将嫦娥奔月的理由想象为嫦娥妄想改变这冰冷的星球,只是巴金的一家之言,那这样想,可不可以呢?上学期我们是否也学过类似的文章呢?即在某个对象身上赋予一种特定的内涵,以抒发自己的个人理想。

——《爱莲说》中的莲、牡丹、菊,那里的莲象征的君子,牡丹-富贵者,菊-隐士,不也是周敦颐寄予自己人生追求一种方式吗?包括《日》中的飞蛾和夸父,其实,从生物学的角度来看,飞蛾之所以会扑火,是因为它的向光性。

但作者却不仅把它们当成简单的生物和远古神话中虚无飘渺的人物,而是重新赋予了他们新的内涵,这才有了为了追求光和热,宁愿舍弃自己生命的壮举。

因此,文学有其现实性,是为了服从作家表情达意的需要,同时也是和时代合拍的。

【课堂小结,板书梳理】

【课堂小结】

<短文两篇>是巴金建国前创作的散文诗。

它散发着作者忧郁而热情的青春气息。

《日》表现作者热情洋溢的一面,在那个“没有了光和热”,只有“黑暗的寒冷世界”,“我愿做人间的飞蛾”,“飞向火热日球”,宁愿舍弃自己的生命,表现了作者对真理的追求。

《月》则表现作者细腻幽静的一面,作者赞颂妲娥为了一个不知名的理想而放弃原有的一切,“妄想”改变“月”这个冰冷的星球。

妲娥是作者理想精神的化身。

这两篇短文都表现了作者对人生、对生活的一种希望和信念。

【板书梳理】

8、短文两篇

巴金

1、朗读课文,回顾内容,把握字词;

2、仿句练习:如灯光——象征

【达标测评,反思教学】

【达标测评】

1、请学生感情阅读全文,思考:(课后习题第二题)学生回答,教师明确。

【反思“教”“学’】。