罗布泊干涸原因及影响共23页

- 格式:ppt

- 大小:2.29 MB

- 文档页数:5

高三地理生态问题与生态环境保护试题答案及解析1.(10分)环境保护坡耕地上的切沟由流水侵蚀而成,下图为切沟景观指出切沟对坡耕地的危害,并提出防止措施。

【答案】危害:切沟分割土地,损坏耕地,妨碍耕作,(严重时可阻断交通);(2分)加大土壤侵蚀量(切沟形成后,水流集中,冲刷能力增强,水土流失加剧)。

(2分)防治措施:调整耕作方式,防止水流集中(如等高耕作、间作、修地梗等);修建引水排水设施(如修建排水沟等);(在水流集中区域)设置障碍(如草地、灌丛等);在切沟中修建拦水坝(谷坊);切沟填埋。

(答对1项措施得2分。

答对其中3项即可得6分。

)【解析】读图,结合所学知识分析,切沟会分割土地,损坏耕地,妨碍耕作,严重时可阻断交通。

切沟会加大土壤侵蚀量,切沟形成后,水流集中,冲刷能力增强,水土流失加剧。

导致耕地土壤肥力下降,作物减产。

对切沟危害的防治措施,可以调整耕作方式,防止水流集中。

如等高耕作、间作、修地梗等。

修建引水排水设施,如修建排水沟等。

在水流集中区域,可以设置障碍,如种植草地、灌丛等。

在切沟中修建拦水坝,减少水土的流失,对切沟填埋。

都是减少切沟危害的措施。

【考点】生态环境问题的分布及治理措施。

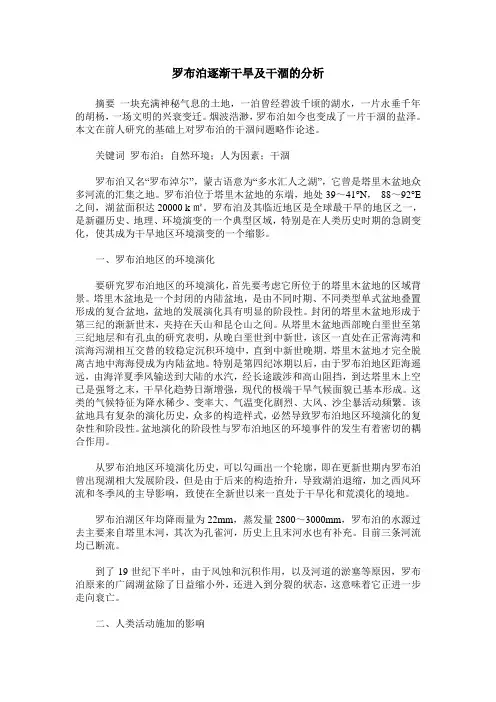

2.B【环境保护】土地退化是指土地受到人为因素或自然因素或人为、自然综合因素的干扰、破坏而失去原有综合生产潜力的演替过程。

下图为中国土地退化类型分区图。

(10分)⑴I2区最主要的土地退化类型是,其自然原因是、。

(3分)⑵我国南、北方都比较突出的土地退化类型是,对中下游地区的危害主要有。

(3分)⑶南方亚区土地污染严重,其中重要污染源之一是重金属,简述治理重金属污染的根本措施。

(2分)⑷为协调人地关系,实现区域生态、经济、社会的可持续发展,我国在土地环境管理方面应当采取措施有、。

(2分)【答案】(1)冻融侵蚀(1分)海拔高(1分)气温多在0℃上下波动(气温低)(1分)(2)水土流失(1分)河湖淤积;旱涝加剧;形成地上河(2分)(3)挖去受污染的土层,换上新土,以根除污染物(2分)(4)加强土地退化监测与预报;加强土地保护执法力度;加强环保宣传(2分)【解析】区位于青藏高原,海拔高,气温低,气温多在0℃上下波动。

罗布泊逐渐干旱及干涸的分析摘要一块充满神秘气息的土地,一泊曾经碧波千顷的湖水,一片永垂千年的胡杨,一场文明的兴衰变迁。

烟波浩渺,罗布泊如今也变成了一片干涸的盐泽。

本文在前人研究的基础上对罗布泊的干涸问题略作论述。

关键词罗布泊;自然环境;人为因素;干涸罗布泊又名“罗布淖尔”,蒙古语意为“多水汇人之湖”,它曾是塔里木盆地众多河流的汇集之地。

罗布泊位于塔里木盆地的东端,地处39~41°N,88~92°E 之间,湖盆面积达20000 k㎡。

罗布泊及其临近地区是全球最干旱的地区之一,是新疆历史、地理、环境演变的一个典型区域,特别是在人类历史时期的急剧变化,使其成为干旱地区环境演变的一个缩影。

一、罗布泊地区的环境演化要研究罗布泊地区的环境演化,首先要考虑它所位于的塔里木盆地的区域背景。

塔里木盆地是一个封闭的内陆盆地,是由不同时期、不同类型单式盆地叠置形成的复合盆地,盆地的发展演化具有明显的阶段性。

封闭的塔里木盆地形成于第三纪的渐新世末,夹持在天山和昆仑山之间。

从塔里木盆地西部晚白垩世至第三纪地层和有孔虫的研究表明,从晚白垩世到中新世,该区一直处在正常海湾和滨海泻湖相互交替的较稳定沉积环境中,直到中新世晚期,塔里木盆地才完全脱离古地中海海侵成为内陆盆地。

特别是第四纪冰期以后,由于罗布泊地区距海遥远,由海洋夏季风输送到大陆的水汽,经长途跋涉和高山阻挡,到达塔里木上空已是强弩之末,干旱化趋势日渐增强,现代的极端干旱气候面貌已基本形成。

这类的气候特征为降水稀少、变率大、气温变化剧烈、大风、沙尘暴活动频繁。

该盆地具有复杂的演化历史,众多的构造样式,必然导致罗布泊地区环境演化的复杂性和阶段性。

盆地演化的阶段性与罗布泊地区的环境事件的发生有着密切的耦合作用。

从罗布泊地区环境演化历史,可以勾画出一个轮廓,即在更新世期内罗布泊曾出现湖相大发展阶段,但是由于后来的构造抬升,导致湖泊退缩,加之西风环流和冬季风的主导影响,致使在全新世以来一直处于干旱化和荒漠化的境地。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 有关罗布泊的几个问题(2019.4修改稿) 有关罗布泊的几个问题 1, 罗布泊近代科学考察历史过去我们谈及对罗布泊的近代科学考察,都是从俄国军官普尔热瓦尔斯基说起。

他曾于 1876 年起两度来罗布泊考察。

从专业上他主要是生物学家,考察沿途他采集大量动植物标本,并从而发现了一些新物种。

他也作地理测绘,一个发现是罗布泊已不在清朝地图所标绘的位置,向南偏西方向偏离了近 300 公里,因而他宣称清朝地图是错误的。

这个论点首先遭到德国地理学家李希霍芬反对。

李是个中国通,虽没到过罗布泊但多次来过中国,出版有多卷有关中国的专著。

他很清楚清朝地图的编辑过程,是从康熙年间开始就找了传教士专门回国去请来许多专家做的,所编辑的地图包含有作为科学地图的基本要素即投影与经纬度,在全国实测了数百个经纬点,在当时是当之无愧世界领先水平的作品。

但康熙年间,由于统治范围仅及哈密以东,所出地图不包括罗布泊,至乾隆平定了准噶尔部又两度遣人实测编制《乾隆内府与图》,于 1770 年完成。

乾隆年间为编制地图对罗布泊的考察应该是罗布泊近代科学考1 / 7察的开始。

李氏认为普氏所发现的停留于清朝地图的西南很远的湖,但那不是真正的罗布泊(当地名称为喀拉和顺),从该湖水不咸也是证明。

他认为在清朝地图所标示的罗布泊处即或当时无水也应该有一片洼地。

大约 30 年后,李希霍芬的学生瑞典人斯文.赫定就是为证明他老师这个推断,从库鲁克山山麓一个叫六十口泉地方一直向南作水准测量,结果证实了他老师的观点,并不经意间发现了楼兰古城。

斯文.赫定后又两度来华考察,他根据考察结果提出罗布泊是一个游移湖的理论,这在地理学界争论了几十年。

浅析罗布泊环境问题摘要研究干旱地区罗布泊的历史形成原因以及现在发展状况和 深入讨论罗布泊地区环境变迁及其折射出的生态环境问题前言 通过对罗布泊干旱问题的研究,从历史发展轨迹,人类活动影响,自然环境变迁等等方面研究分析来了解其干旱原因以及寻求解决改善治理办法关键词罗布泊、干旱、环境问题一、 历史形成原因 罗布泊,中国新疆维吾尔自治区东南部湖泊。

罗布泊被誉为“地球之耳”,被叫做“死亡之海”,又名罗布淖尔后来经过地质工程者的改造,这里变成了“希望之城”。

先秦时的地理名著《山海经》称之为"怮泽",也有称泑泽、盐泽、蒲昌海等。

罗布淖尔系蒙古语音译名,意为多水汇集之湖。

罗布泊地区位于新疆塔里木盆地东端,属暖温带大陆性极端干旱荒漠气候。

海拔780公尺左右,位于塔里木盆地的最低处,塔里木河、孔雀河、车尔臣河、疏勒河等汇集于此,为中国第二大咸水湖。

公元330年以前湖水较多,西北侧的楼兰城为著名的“丝绸之路”咽喉,之后由于气候变迁及人类水利工程影响,导致上游来水减少,直至干涸,现仅为大片盐壳。

罗布泊在若羌县境东北部,曾是中国第二大内陆湖,海拔780米。

罗布泊曾有过许多名称,有的因它的特点而命名,如怮泽、盐泽、涸海等,有的因它的位置而得名,如蒲昌海、牢兰县、孔雀海、洛普池等。

元代以后,称罗布淖尔。

在20世纪中后期因塔里木河流量减少,周围沙漠化严重,迅速退化,直至20世纪70年代末完全干涸(在20世纪70年代以前为中国第二大咸水湖,自从罗布泊干涸后纳木错成为中国第二大咸水湖,第一大是青海湖 盆地中河流如塔里木河、孔雀河、车尔臣河、疏勒河等汇集于此,曾经形成了巨大的湖泊。

此后湖水减少,楼兰城成为废墟。

1921年后塔里木河断流,湖水又有加,1942年测量时湖水面积达3,000平方公里。

1962年湖水减少到660平方公里。

1970年以后干涸,主要原因是因为塔里木河两岸人口突然增多,不断向塔里木河要水,使其长度急剧萎缩至不足1000公里,使300多公里的河道干涸,导致罗布泊最终干涸。

罗布泊干涸并非“气候危机”所致罗布泊曾为我国第二大内陆湖,200万年前,罗布泊水域面积达2万平方千米。

在我国古代历史典籍记载中,罗布泊最大水域达5000多平方千米,曾被误认为是黄河的源头。

本世纪以来,罗布泊水域两度盈亏,并最终于1972年彻底干涸、最后干涸的面积为450多平方千米。

罗布泊湖水的盈亏与消逝一直是国际地理学界关注的热点。

罗布泊又名“罗布淖尔”,蒙古语意为“多水汇入之湖”,它曾是塔里木盆地众多河流的汇集之地,1921年以后,湖水主要由横穿盆地的塔里木河补给。

新疆水利学专家何文勤教授说:“从本世纪30年代至90年代,塔里木河上游主要汇入河流的水量呈上升趋势,若无人类活动的影响,罗布泊只会随自然气候波动,湖面仅有扩大和缩小的变化,而不致于干涸。

”何教授综合分析了近30年太阳黑子的活动资料及塔里木河的实际水文观测资料,他的结论是,塔里木盆地的气候近期没有变旱,塔里木河水的总流量也没有减少。

他认为,造成罗布泊干涸的主要原因在于:塔里木河上游地区生产发展,人口增加,引用部分河水,中游地区河道不稳定,造成大量河水浪费,加上人为砍挖流域野生植物,破坏天然植被,造成下游水量减少,湖水补给匮乏。

何教授的观点与著名科学家夏训诚的观点一致,夏说:“根据对罗布泊地区大范围实地考察,以及对我国2000多年的大量历史文献和这一地区出土的文物、干尸的分析,我们认为,罗布泊地区自然环境的恶化,并非气候变干所引起,而是人类经济活动影响水资源在地区间重新分配的结果。

”他介绍说,历史上罗布泊曾屡经沧桑变故,2000年前的汉代,罗布泊“广袤三百里,其水亭居,冬夏不增减”,湖边的楼兰王国“水大波深必讯”,居民们把防御洪水作为大事:至公元4世纪,楼兰王国到了用法令限制用水的窘迫境地;300年前,罗布泊“东西长八九十里,南北宽二三里或一二里不等”,成了区区一小湖;本世纪20年代至50年代,罗布泊面积又达到了2000多平方千米。

夏先生说:“1972年,罗布泊湖水完全干涸,许多植物相继衰竭枯死,飞禽走兽或死或逃,这里成了一片荒凉而干燥的土地。

罗布泊消逝的仙湖简介罗布泊是中国新疆维吾尔自治区鄯善县的一片内陆盐湖,位于塔克拉玛干沙漠的北缘。

它以其完美的湖光山色和神秘的仙湖之称而闻名于世。

然而,由于气候变化和人类活动的影响,罗布泊的湖泊面积逐渐缩小,仙湖也渐渐消逝,给人们带来了极大的遗憾。

地理特点罗布泊的湖泊面积曾经约为1300多平方公里,是中国第二大内陆湖泊。

它由东西两个湖盆组成,东罗布泊和西罗布泊,中间被一段盐度高达300‰的蒸发区相隔。

其湖泊底部有丰富的盐类矿物质,形成了独特的盐滩景观。

而仙湖则位于东罗布泊中,以其碧波荡漾、天山倒影的美景而吸引了众多游客。

气候变化的影响气候变化是导致罗布泊消逝的仙湖的主要原因之一。

由于全球变暖和降雨量的减少,罗布泊及其周边地区的气候逐渐干旱。

这导致湖泊水位下降,湖泊面积缩小。

根据科学家的研究,过去的三十多年里,罗布泊的湖泊面积已经减小了约80%。

人类活动的影响人类的活动也对罗布泊的消逝起到了重要的影响。

由于农业用水和过度放牧,罗布泊周边地区的水资源被大量消耗。

此外,盐湖资源的开发和工业污水的排放也对罗布泊造成了严重污染。

这些活动导致湖泊水质恶化,湖水变得浑浊,不再透明。

生态环境的破坏除了水资源下降和水质恶化外,罗布泊消逝的仙湖还导致了该地区生态环境的破坏。

湖泊和湿地是许多鸟类和动物的栖息地,它们依赖湖泊提供的水源和食物。

随着罗布泊面积的缩小和湖水的消失,很多鸟类和动物失去了栖息地,它们的数量也大幅减少。

保护措施为了保护罗布泊的生态环境和仙湖,政府和社会各界已经采取了一系列措施。

首先,加强水资源管理,控制农业用水和过度放牧,确保湖泊周边地区的水资源合理利用。

其次,加强环境监测和污染治理,严格控制盐湖资源的开发和工业污水的排放。

此外,加强宣传教育,提高公众对罗布泊保护的关注和认识,促进生态旅游的发展。

展望未来尽管罗布泊的湖泊面积不断缩小,仙湖消失的趋势令人担忧,但我们仍然可以采取行动来保护它。

只有保护环境、减少人类活动对罗布泊的影响,才能确保这片美丽的湖泊和仙湖能够延续下去。

罗布泊干涸之谜

罗西言

【期刊名称】《课堂内外(小学版)》

【年(卷),期】2004(000)001

【摘要】无

【总页数】1页(P14)

【作者】罗西言

【作者单位】无

【正文语种】中文

【相关文献】

1.罗布泊干涸湖内筑路技术浅谈 [J], 石长贺;

2.穿越浩瀚罗布泊探访楼兰千古之谜 [J], 王汉冰;毕然;徐斌

3.小河墓地罗布泊上楼兰古城的消失之谜 [J], 伊弟利斯·阿不都热苏勒

4.罗布泊干涸时间讨论 [J], 钟骏平;邱宏烈;董新光;蒋平安;武红旗;杨鹏年

5.再论罗布泊“大耳朵”地区的干涸时间 [J], 钟骏平;马黎春;李保国;蒋平安;邱宏烈;武红旗

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

地理知识新疆罗布泊简介

地理知识新疆罗布泊简介

概况:

位于新疆维吾尔自治区,塔克拉玛干沙漠中部,现已干涸。

看点:

楼兰古城、孔雀河、车尔臣河。

干涸的罗布泊:

位于新疆塔克拉玛干大沙漠东部,曾是我国第二大内陆河,因地处古“丝稠之路”要冲而著称于世。

又称罗布淖尔。

罗布淖尔系蒙古语音译名,意为多水汇集之湖。

古代发源于天山、昆仑山和阿尔金山的'流域,比如塔里木河、孔雀河、车尔臣河、米兰河等,都源源注入这里。

后来,由于注入罗布泊的河流逐渐消失,导致罗布泊也于1972年彻底干涸。

据考证,著名的楼兰古城,就位于罗布泊西侧。

罗布泊一直是探险家的乐园,古往今来,不少中外探险家来罗布泊考察,其中包括马可·波罗、H·M·普尔热瓦尔斯基、斯文赫定、哥丁顿、斯坦因、桔瑞超和邦瓦洛等。

我国科学工作者黄文弼、陈崇器也在20世纪30年代赴罗布泊实地考察。

今天,罗布泊更是激励着无数探险家去实现梦想。

【地理知识新疆罗布泊简介】。

干涸地文摘(原创实用版)目录1.干涸地的概述2.干涸地的成因3.干涸地的影响4.干涸地的治理与保护正文干涸地是指地表及地下水分严重缺失,导致土地失去生产力和生态环境恶化的区域。

它们通常是由于自然因素和人为活动共同作用而成的。

干涸地不仅对农业生产、水资源和生态系统造成严重影响,也对人类居住环境带来诸多问题。

因此,采取有效措施治理和保护干涸地至关重要。

一、干涸地的概述干涸地主要分布在我国的北方和西北地区,其中以黄河、长江中下游地区和内蒙古等地较为严重。

这些地区的干涸地通常表现为土壤干燥、植被稀疏、地表破碎、沙化严重等特点。

长时间的干涸地过程还会导致土地盐碱化,进一步加剧生态环境的恶化。

二、干涸地的成因干涸地的形成原因主要有自然因素和人为活动两个方面。

自然因素包括:1.气候变化:气候变暖导致蒸发加剧,降水量不足以满足地表水分需求,从而导致干涸地。

2.地形地貌:地势低洼、坡度大、水流急的地区,容易发生水土流失,形成干涸地。

3.地质条件:地下水位下降、土壤渗透性强等因素,也会导致地表水分难以维持,进而形成干涸地。

人为活动包括:1.农业生产:过度开垦、不合理耕作、过度施肥等农业活动,破坏土地结构,使土壤水分流失加剧,导致干涸地。

2.水资源开发利用:过度抽取地下水、河流截流等行为,使地表水和地下水资源严重不足,加剧干涸地形成。

3.生态环境破坏:乱砍滥伐、过度放牧等行为导致植被破坏,加剧水土流失,进而形成干涸地。

三、干涸地的影响干涸地对农业生产、水资源和生态系统造成严重影响,也对人类居住环境带来诸多问题。

1.农业生产:干涸地导致土地质量下降,农作物产量降低,甚至颗粒无收。

2.水资源:干涸地加剧了水资源的短缺,影响周边地区的生产和生活用水。

3.生态系统:干涸地使植被覆盖率降低,土壤侵蚀加剧,生态环境恶化,威胁生物多样性。

4.人类居住环境:干涸地造成沙尘暴、土壤盐碱化等问题,影响人类居住环境和身体健康。

四、干涸地的治理与保护针对干涸地的治理与保护,应采取以下措施:1.调整农业生产结构:推广节水农业、退耕还林还草、合理施肥等措施,降低农业活动对土地的破坏。