热力环流形成的原理

- 格式:ppt

- 大小:4.16 MB

- 文档页数:31

热力环流形成的原理

太阳辐射能的纬度分布不均,造成高低纬度间的热量差异,引起大气运动。

近地面空气的受热不均,引起气流的上升或下沉运动,同一水平面上气压的差异和大气的水平运动都会影响热力环流的变化。

热力环流是大气运动最简单的形式,由于地面的冷热不均而形成的空气环流。

其形成过程为:受热地区大气膨胀上升,近地面形成低气压,而高空形成高气压;受冷地区相反,从而在近地面和高空的水平面上形成了气压差,促使大气的水平运动,形成高低空的热力环流。

热的地方空气受热膨胀上升,冷处收缩下沉。

热力环流的实验原理热力环流的实验原理1、定义:热力环流,也称为气体环流或者气温环流,是指温度不同而空气层之间有所压力差异,即依据气温的分布特性,地球上由温暖到冷的空气不断在转动的过程。

2、气象格局:热力环流主要表现为气象格局的不稳定,空气循环的方向是不断变化的,也就意味着大气中温度的差异性和压力的变化会因此而产生,其二重影响也反过来也会在不同地点出现不同程度的风力和温度差异等。

因此,热力环流主要有以下几种气象格局:a、大气中垂直热力环流:又称垂直对流,是指热空气和冷空气在大气层中垂直上升和下降,垂直热力环流同时伴有水汽蒸发和发生变化。

b、大气中水平热力环流:又称水平对流,也就是说当气温、温差及气压差异变化的时候,水平热力环流会发生。

水平热力环流主要表现在大气弱风层中。

3、对气候的影响:热力环流是地球大气中温度分布影响整个气候系统的重要因子,在应用到气候学中,它可以作为热力环流中心,确定一些大气现象的演变方向,进而对影响整个气候的变化做出分析,例如台风的发展、促使极地风的产生、强大的热带降水系统的发展等等。

4、理论模型:热力环流的理论模型主要是:热比容模型和格林定律模型,热比容模型也叫Tahlan模型,该模型将整个大气按重力势能而划分为垂直变化的热比容层,分层视图可以定义大气自下而上不断发生变化,这种变化包括:温度和空气密度变化。

格林定律模型,也称为传热模型,指的是当温度差异时,两个不同空间的变化关系。

5、实验操作:热力环流的实验操作主要是实验环境的校准,例如控制室温控制制度,控制环境光照,使环境完全封闭,避免外界因素参与;其次是实验装置的置放,进行观察,根据环境条件变化,进行分区;最后就是实验数据的采集,针对一定温度差异下内外温度变化规律,从中统计有效数据,进行分析。

自然界中的热力环流现象1.引言1.1 概述概述:自然界中的热力环流现象是指在地球大气和海洋中存在的有规律的热量转移和环流运动。

这些现象在地球上的气候形成、天气变化、海洋水循环、生物分布等方面起着至关重要的作用。

热力环流的本质是由于地球上的不均匀加热而形成的温度差异,驱动着空气和水的运动,使热能从高温区域流向低温区域,从而维持着地球的热平衡。

作为地球气候系统和大气环境的重要组成部分,热力环流广泛存在于地球的不同区域和不同尺度上。

在大气中,热力环流通过热对流和水平运动形式表现出来,如热对流云、扰动中的风流等。

在海洋中,热力环流由海水的热胀冷缩和风的作用等形成,如洋流、涡旋等。

自然界中的热力环流现象是相互联系、相互影响的,形成了一个复杂而精密的系统。

它们之间的相互作用导致了地球上的局部和全球的气候变化,影响到地球上的生态系统和人类社会。

例如,赤道附近的热带环流直接影响了全球气候,南北极的极地环流对海洋环境和气候都产生了重要影响。

热力环流的研究对于了解地球气候变化、预测天气变化、维护生态平衡和保护环境都具有重要意义。

通过对热力环流的深入研究,可以更好地理解地球的自然规律,为人类社会的可持续发展提供科学依据。

同时,未来的热力环流研究还需要结合大数据、人工智能等新技术,开展更加精确、全面的观测和模拟,以提高对热力环流的认识和预测能力,为应对气候变化和环境挑战提供支持。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以写成:在本文中,将对自然界中的热力环流现象进行深入的讨论和研究。

首先,将从引言开始,概述热力环流的基本概念和原理。

接着,详细介绍自然界中存在的不同热力环流现象,包括但不限于大气环流、海洋环流和地球内部热对流等。

通过对这些热力环流现象的探究,我们可以深入了解它们的形成原因、运行机制以及与其他地球系统的相互作用。

在结论部分,将对热力环流的重要性进行总结,强调其在维持地球气候和环境平衡方面的关键作用。

同时,也可以展望热力环流研究的未来发展,讨论可能的研究方向和挑战。

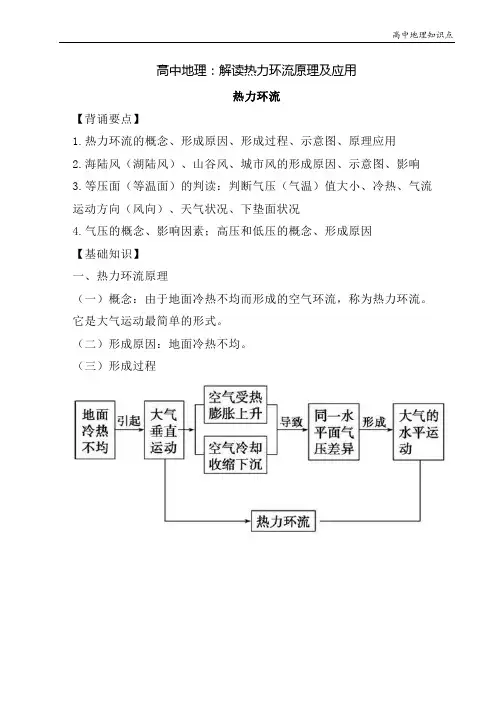

高中地理:解读热力环流原理及应用热力环流【背诵要点】1.热力环流的概念、形成原因、形成过程、示意图、原理应用2.海陆风(湖陆风)、山谷风、城市风的形成原因、示意图、影响3.等压面(等温面)的判读:判断气压(气温)值大小、冷热、气流运动方向(风向)、天气状况、下垫面状况4.气压的概念、影响因素;高压和低压的概念、形成原因【基础知识】一、热力环流原理(一)概念:由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流。

它是大气运动最简单的形式。

(二)形成原因:地面冷热不均。

(三)形成过程(四)示意图【思考探究】是不是气温越高热力环流越旺盛?答案:不是。

热力环流的旺盛程度取决于地区间冷热差异。

地区间温差越大,空气垂直运动越旺盛,水平气压梯度力越大,热力环流越旺盛。

【特别提醒】1、一个关键“一个关键”是确定近地面两地点的冷热。

热容量大的地球表面,白天气温较低,夜晚气温较高;热容量小的地球表面,白天气温较高,夜晚气温较低。

两地温差越大,热力环流越旺盛。

2、两个气流运动方向:((先有垂直运动,后有水平运动))①垂直运动:与冷热差异有关,受热上升,冷却下沉。

②水平运动:与气压差异有关,从高压流向低压。

3、三个关系:(1) 等压面的凹凸关系:(近地面和高空的气压类型相反)受热:低空下凹、高空上凸。

变冷:低空上凸、高空下凹。

通常所说的高压、低压是相对同一水平面气压状况而言的。

在同一地点,气压随高度的增加而减小。

(2)温压关系:热低压、冷高压(如上图中甲、乙、丙三地所示)。

注意:关于热力环流,具有“气温越高,气压越低”的规律,切记该规律只适用于热力条件下的下垫面,受动力因素影响的大气环流或者高空不适用于该规律。

(3)风压关系:水平方向上,风总是从高压吹向低压。

(五)常见热力环流形式1、海陆风①成因分析——海陆热力性质差异是前提和关键。

(海洋的比热容大于陆地)②影响与应用:海陆风使海滨地区气温日较差减小,空气较湿润。

2、山谷风①成因分析——山坡的热力变化是关键。

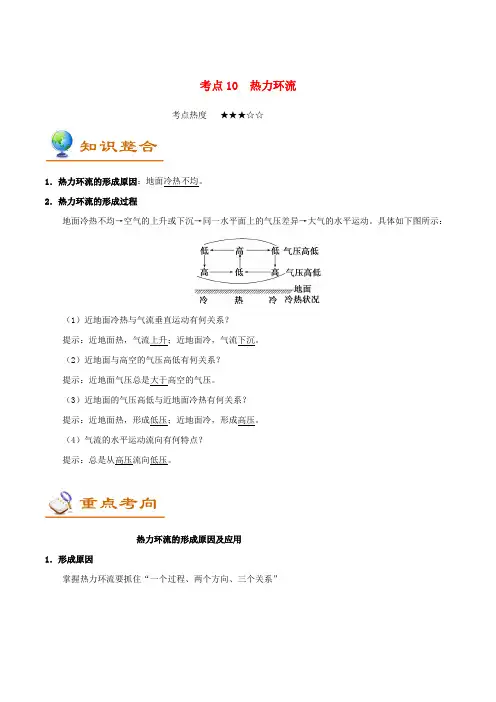

考点10 热力环流考点热度★★★☆☆1.热力环流的形成原因:地面冷热不均。

2.热力环流的形成过程地面冷热不均→空气的上升或下沉→同一水平面上的气压差异→大气的水平运动。

具体如下图所示:(1)近地面冷热与气流垂直运动有何关系?提示:近地面热,气流上升;近地面冷,气流下沉。

(2)近地面与高空的气压高低有何关系?提示:近地面气压总是大于高空的气压。

(3)近地面的气压高低与近地面冷热有何关系?提示:近地面热,形成低压;近地面冷,形成高压。

(4)气流的水平运动流向有何特点?提示:总是从高压流向低压。

热力环流的形成原因及应用1.形成原因掌握热力环流要抓住“一个过程、两个方向、三个关系”(1)一个过程近地面冷热不均――→ 引起 空气的垂直运动(上升或下沉)――→ 造成 同一水平面上存在气压差异――→ 导致空气的水平运动――→ 形成 热力环流。

(2)两个气流运动方向①垂直运动——受热上升,冷却下沉。

②水平运动——从高压指向低压。

(3)三个关系①近地面和高空的气压类型相反关系②温压关系:热低压、冷高压(如上图中甲、乙、丙三地所示)。

③风压关系:水平方向上,风总是从高压吹向低压(如上图中a 、b 、c 、d 处所示)。

2.常见热力环流(1)海陆风①成因分析——海陆热力性质差异是前提和关键。

②影响与应用:海陆风使海滨地区气温日较差减小,夏季气温低,空气较湿润,是避暑的好地方。

(2)山谷风①成因分析——山坡的热力变化是关键。

②影响与应用:山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底,使谷底和盆地内形成逆温层,大气稳定,易造成大气污染。

所以,山谷地区不宜布局有污染的工业。

(3)市区与郊区之间的热力环流①成因分析——“城市热岛”的形成是突破口。

②影响与应用:一般将绿化带布置在气流下沉处以及下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布置在下沉距离之外。

海子写过一首诗《面朝大海,春暖花开》,现在影视剧中往往让女主角面朝大海,在海风吹拂下让头发向后飘逸以反映女主角的快乐心情。

热力环流1、概念:于地面冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流。

是大气运动最简单的形式。

2、热力环流的形成原理:地面冷热不均(大气运动的根本原因)空气垂直运动同一水平面上气压差异大气水平运动热力环流。

具体表现为:地面热的地方,空气上升,形成低压,高空形成高压;地面冷的地方,空气下沉,形成高压,高空形成低压。

风从高压区吹向低压区。

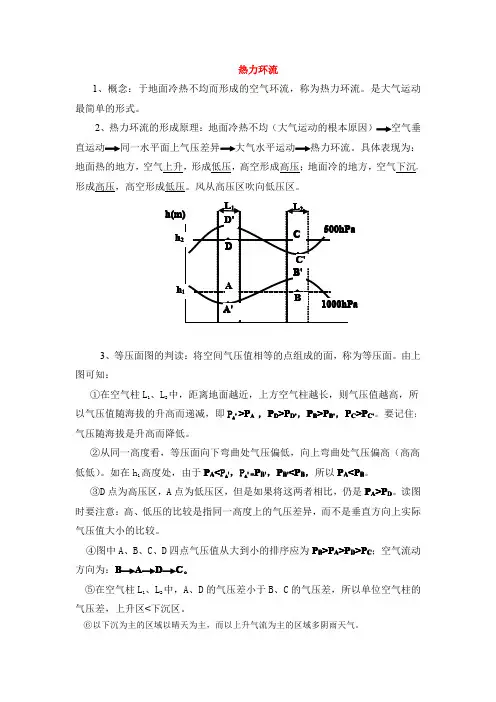

3、等压面图的判读:将空间气压值相等的点组成的面,称为等压面。

由上图可知:①在空气柱L1、L2中,距离地面越近,上方空气柱越长,则气压值越高,所以气压值随海拔的升高而递减,即PA'>P A,P D>P D',P B>P B',P C>P C'。

要记住:气压随海拔是升高而降低。

②从同一高度看,等压面向下弯曲处气压偏低,向上弯曲处气压偏高(高高低低)。

如在h1高度处,由于P A<PA',PA'=P B',P B'<P B,所以P A<P B。

③D点为高压区,A点为低压区,但是如果将这两者相比,仍是P A>P D。

读图时要注意:高、低压的比较是指同一高度上的气压差异,而不是垂直方向上实际气压值大小的比较。

④图中A、B、C、D四点气压值从大到小的排序应为P B>P A>P D>P C;空气流动方向为:D C。

⑤在空气柱L1、L2中,A、D的气压差小于B、C的气压差,所以单位空气柱的气压差,上升区<下沉区。

⑥以下沉为主的区域以晴天为主,而以上升气流为主的区域多阴雨天气。

4、大气热力环流原理的运用(1)城市风:由于城市人口集中并不断增加,工业生产、汽车等交通工具和人民生活要消耗大量的煤、石油、天然气等燃料,释放出大量的人为热,因而导致城市的气温高于郊区,产生“热岛效应”。

当大范围环流微弱时,由于城区气温高于郊区,引起空气在城区上升,在郊区下沉,而四周较冷的空气又流向市区,在城市和区之间形成一个小型的热力环流,称为。

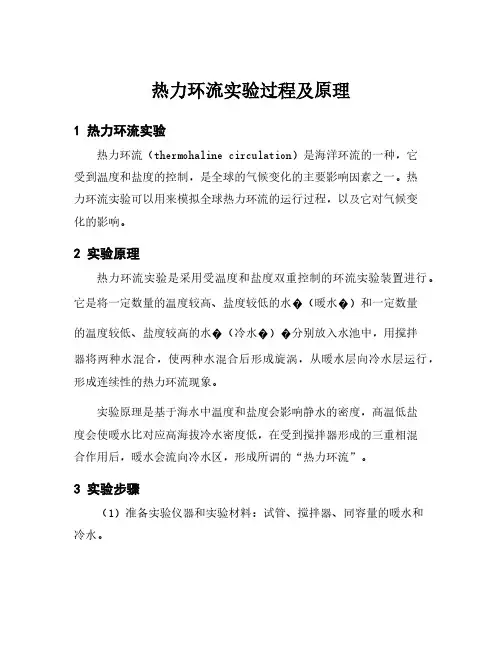

热力环流实验过程及原理

1 热力环流实验

热力环流(thermohaline circulation)是海洋环流的一种,它

受到温度和盐度的控制,是全球的气候变化的主要影响因素之一。

热

力环流实验可以用来模拟全球热力环流的运行过程,以及它对气候变

化的影响。

2 实验原理

热力环流实验是采用受温度和盐度双重控制的环流实验装置进行。

它是将一定数量的温度较高、盐度较低的水�(暖水�)和一定数量

的温度较低、盐度较高的水�(冷水�)�分别放入水池中,用搅拌

器将两种水混合,使两种水混合后形成旋涡,从暖水层向冷水层运行,形成连续性的热力环流现象。

实验原理是基于海水中温度和盐度会影响静水的密度,高温低盐

度会使暖水比对应高海拔冷水密度低,在受到搅拌器形成的三重相混

合作用后,暖水会流向冷水区,形成所谓的“热力环流”。

3 实验步骤

(1)准备实验仪器和实验材料:试管、搅拌器、同容量的暖水和

冷水。

(2)正确安装和调节实验仪器:把搅拌器放到暖水和冷水的位置上,调节好搅拌器的大小。

(3)开始实验:首先把暖水和冷水装入实验室中,然后将搅拌器

放入实验室中并启动它,经过一段时间(一般需要几秒钟到几分钟),暖水就会流向冷水,形成旋涡状的热力环流。

(4)记录数据和分析:观察热力环流运行过程,以达到对热力环

流现象�充分了解�的目的。

4 结论

热力环流实验可以通过模拟真实海洋中的热力环流的运行过程,

研究全球热力环流的变化规律,从而进一步探究全球气候变化的影响

因素。

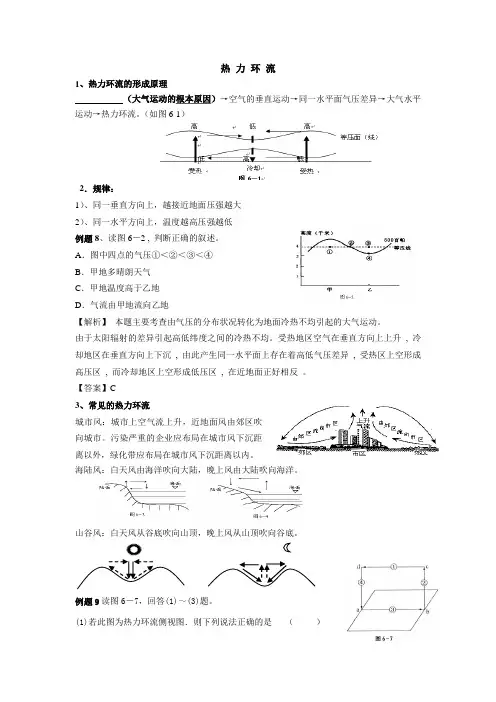

热力环流1、热力环流的形成原理(大气运动的根本原因)→空气的垂直运动→同一水平面气压差异→大气水平运动→热力环流。

(如图6-1)2.规律:1)、同一垂直方向上,越接近地面压强越大2)、同一水平方向上,温度越高压强越低例题8、读图6-2 , 判断正确的叙述。

A.图中四点的气压①<②<③<④B.甲地多晴朗天气C.甲地温度高于乙地D.气流由甲地流向乙地【解析】本题主要考查由气压的分布状况转化为地面冷热不均引起的大气运动。

由于太阳辐射的差异引起高低纬度之间的冷热不均。

受热地区空气在垂直方向上上升, 冷却地区在垂直方向上下沉, 由此产生同一水平面上存在着高低气压差异, 受热区上空形成高压区, 而冷却地区上空形成低压区, 在近地面正好相反。

【答案】C3、常见的热力环流城市风:城市上空气流上升,近地面风由郊区吹向城市。

污染严重的企业应布局在城市风下沉距离以外,绿化带应布局在城市风下沉距离以内。

海陆风:白天风由海洋吹向大陆,晚上风由大陆吹向海洋。

山谷风:白天风从谷底吹向山顶,晚上风从山顶吹向谷底。

例题9读图6-7,回答(1)~(3)题。

(1)若此图为热力环流侧视图.则下列说法正确的是()A.温度:a>b>c>d B.气压:d>a>b>cC.引起该环流形成的原因是地面冷热不均 D.热力环流是大气运动最复杂的形式(2)若此图是城郊环流侧视图.③处为绿地,则通过此环流对城市空气起到的作用是()A.净化、增温B.净化、增湿C.增温、增湿D.减湿、减温【解析】热力环流是大气运动最简单的形式,其形成原因是地面冷热不均.观察垂直气流的运动方向(②升.④降)可反推近地面的冷热状况。

根据水平气流(①和③运动方向可反推气压差异。

若该图为城郊之间的热力环流,则b为城区,a为郊区,近地面气流由郊区(a)流向城区(b),绿地的作用是对大气起到净化、增湿、减温的作用。

【答案】(1)C (2)B七、气压带和风带的形成1.三圈环流:(1)影响因素:高低纬受热不均、地转偏向力(2)情况:低纬环流(0°~30°),中纬环流(30°~60°),高纬环流(60°~90°)(5)由于直射点的季节移动,引起气压带风带位置的季节移动(大致1月前后南移,7月前后北移)。

高中地理复习:解读热力环流原理及应用热力环流【背诵要点】1.热力环流的概念、形成原因、形成过程、示意图、原理应用2.海陆风(湖陆风)、山谷风、城市风的形成原因、示意图、影响3.等压面(等温面)的判读:判断气压(气温)值大小、冷热、气流运动方向(风向)、天气状况、下垫面状况4.气压的概念、影响因素;高压和低压的概念、形成原因【基础知识】一、热力环流原理(一)概念:由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流。

它是大气运动最简单的形式。

(二)形成原因:地面冷热不均。

(三)形成过程(四)示意图【思考探究】是不是气温越高热力环流越旺盛?答案:不是。

热力环流的旺盛程度取决于地区间冷热差异。

地区间温差越大,空气垂直运动越旺盛,水平气压梯度力越大,热力环流越旺盛。

【特别提醒】1、一个关键“一个关键”是确定近地面两地点的冷热。

热容量大的地球表面,白天气温较低,夜晚气温较高;热容量小的地球表面,白天气温较高,夜晚气温较低。

两地温差越大,热力环流越旺盛。

2、两个气流运动方向:((先有垂直运动,后有水平运动))①垂直运动:与冷热差异有关,受热上升,冷却下沉。

②水平运动:与气压差异有关,从高压流向低压。

3、三个关系:(1) 等压面的凹凸关系:(近地面和高空的气压类型相反)受热:低空下凹、高空上凸。

变冷:低空上凸、高空下凹。

通常所说的高压、低压是相对同一水平面气压状况而言的。

在同一地点,气压随高度的增加而减小。

(2)温压关系:热低压、冷高压(如上图中甲、乙、丙三地所示)。

注意:关于热力环流,具有“气温越高,气压越低”的规律,切记该规律只适用于热力条件下的下垫面,受动力因素影响的大气环流或者高空不适用于该规律。

(3)风压关系:水平方向上,风总是从高压吹向低压。

(五)常见热力环流形式1、海陆风①成因分析——海陆热力性质差异是前提和关键。

(海洋的比热容大于陆地)②影响与应用:海陆风使海滨地区气温日较差减小,空气较湿润。

2、山谷风①成因分析——山坡的热力变化是关键。

备战2022年高考地理重难点易错点微专题突破微专题02 热力环流【考点梳理】(一)热力环流形成原理1.一个过程地面受热不均→大气垂直运动→水平气压梯度力→大气水平运动。

需要注意:(1)水平方向的气压梯度产生于大气在垂直方向的上升及下沉运动,大气在水平方向的运动(即风)是其结果。

(2)受重力作用,垂直方向上,近地面的气压永远高于高空。

热力环流中气压的高低,是同一水平面的比较。

同一水平面由气压高低差异所形成的力,即水平气压梯度力。

2.两个方向3.(1)温差关系:近地面两地有气温差。

(2)风压关系:水平方向上,风总是从高压吹向低压。

(3)等压面的凹凸关系①气温高的地方:近地面下凹、高空上凸;②气温低的地方:近地面上凸、高空下凹。

(二)常见的热力环流形式1.海陆风影响:使滨海地区气温日较差减小,降水增多。

2.山谷风影响:在山谷和盆地常因夜间的山风吹向谷底,使谷底和盆地内形成逆温层,阻碍了空气的垂直运动,易造成大气污染。

3.城市风影响:一般将绿化带布局于气流下沉处或下沉距离以内,将卫星城或污染较重的工厂布局于气流下沉距离之外。

【好题精练】一、单选题草原犬鼠(土拨鼠)白天活动,善于挖掘洞穴,其洞穴有两个出口,一个是平的,而另一个则是隆起的土堆(如下图),使地面上的风吹进了洞穴,形成了“穿堂风” ,给犬鼠带去了习习凉风。

据此,完成下列各题。

1.与“穿堂风”成因吻合的地理原理是()A.热力环流B.峡管效应C.焚风效应D.温室效应2.最有利于我国南方山区房屋形成“穿堂风”的是()A.房屋东西朝向,房前石质地面,屋后河流B.房屋东西朝向,房前河流,屋后山林C.房屋南北朝向,房前山林,屋后河流D.房屋南北朝向,房前石质地面,屋后山林【答案】1.A 2.D【解析】1.由材料信息可知,洞穴有两个出口,一个是平的,而另一个则是隆起的土堆。

水平气流经过土堆时,被抬升,形成上升气流,气压较低;来自洞穴内的上升气流,使洞内气压降低,从图中甲处气流下沉补充。