上海市部编语文教材系列之:六(上)第十二课《古代诗歌三首》全解(含题目和答案)

- 格式:pdf

- 大小:53.84 KB

- 文档页数:6

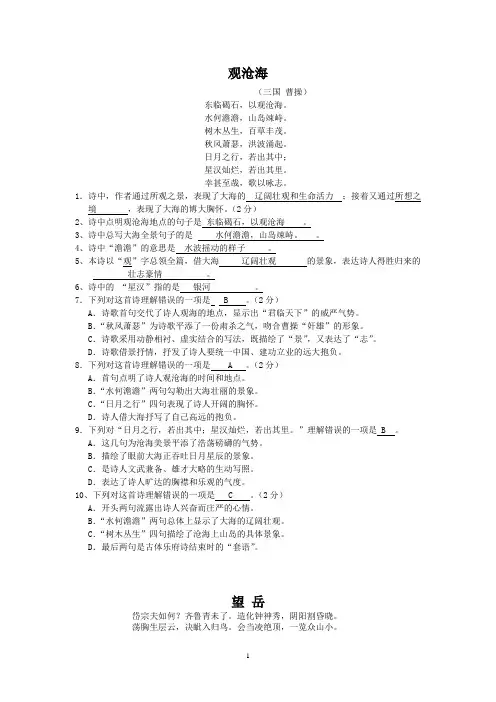

观沧海(三国曹操)东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

1.诗中,作者通过所观之景,表现了大海的辽阔壮观和生命活力;接着又通过所想之境,表现了大海的博大胸怀。

(2分)2、诗中点明观沧海地点的句子是东临碣石,以观沧海。

3、诗中总写大海全景句子的是水何澹澹,山岛竦峙。

4、诗中“澹澹”的意思是水波摇动的样子。

5、本诗以“观”字总领全篇,借大海辽阔壮观的景象,表达诗人得胜归来的壮志豪情。

6、诗中的“星汉”指的是银河。

7.下列对这首诗理解错误的一项是 B 。

(2分)A.诗歌首句交代了诗人观海的地点,显示出“君临天下”的威严气势。

B.“秋风萧瑟”为诗歌平添了一份肃杀之气,吻合曹操“奸雄”的形象。

C.诗歌采用动静相衬、虚实结合的写法,既描绘了“景”,又表达了“志”。

D.诗歌借景抒情,抒发了诗人要统一中国、建功立业的远大抱负。

8.下列对这首诗理解错误的一项是 A 。

(2分)A.首句点明了诗人观沧海的时间和地点。

B.“水何澹澹”两句勾勒出大海壮丽的景象。

C.“日月之行”四句表现了诗人开阔的胸怀。

D.诗人借大海抒写了自己高远的抱负。

9.下列对“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

”理解错误的一项是 B 。

A.这几句为沧海美景平添了浩荡磅礴的气势。

B.描绘了眼前大海正吞吐日月星辰的景象。

C.是诗人文武兼备、雄才大略的生动写照。

D.表达了诗人旷达的胸襟和乐观的气度。

10、下列对这首诗理解错误的一项是 C 。

(2分)A.开头两句流露出诗人兴奋而庄严的心情。

B.“水何澹澹”两句总体上显示了大海的辽阔壮观。

C.“树木丛生”四句描绘了沧海上山岛的具体景象。

D.最后两句是古体乐府诗结束时的“套语”。

望岳岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

1.诗中“齐鲁”是指现在的山东地区。

部编版六年级上册《古诗三首》课后题答案

1有感情地朗读课文。

背诵课文。

浪淘沙(其一)

九曲/黄河〃万里沙,

浪淘/风簸〃自天涯。

如今/直上〃银河去,

同到/牵牛〃织女家。

江南春

千里/莺啼〃绿映/红,

水村/山郭〃酒旗/风。

南朝/四百〃八十/寺,

多少/楼台〃烟雨/中。

书湖阴先生壁

茅檐/长扫〃净/无苔,

花木/成畦〃手自/栽。

一水/护田〃将绿/绕,

两山/排阈〃送/青来。

2 .读读《浪淘沙》(其一),说说你从哪里体会到了黄河的磅礴气势。

诗的前两句直接描写,通过“九曲”“万里”“浪淘风簸”等关键词,写出了黄河的长度、弯曲、大浪淘沙,表现了黄河奔腾汹涌的姿态;后两句引用相关典故,“直上银河”写出了黄河之水天上来的雄伟气势。

3 .想想《江南春》抓住哪些景物写出了江南春天的特点。

《江南春》抓住了莺、水村、山边城郭、风中飘扬的酒旗、烟雨中的楼台等景物,写出了江南春天的特点,表达了诗人热爱江南春景的思想感情。

4 .读读下面的诗句,说说你发现了什么。

一水护田将绿绕,

两山排间送青来。

我发现这两句诗是对偶句,它们字数相等,结构相同,对应的词语词性相当,“一水”对“两山”,“护田”对“排阅”,“将绿绕”对“送青来”,对仗非常工整。

我想起了其他古诗里也有这样的诗句,如“潮平两岸阔,风正一帆悬”“两个黄鹏鸣翠柳,一行白鹭上青天”等。

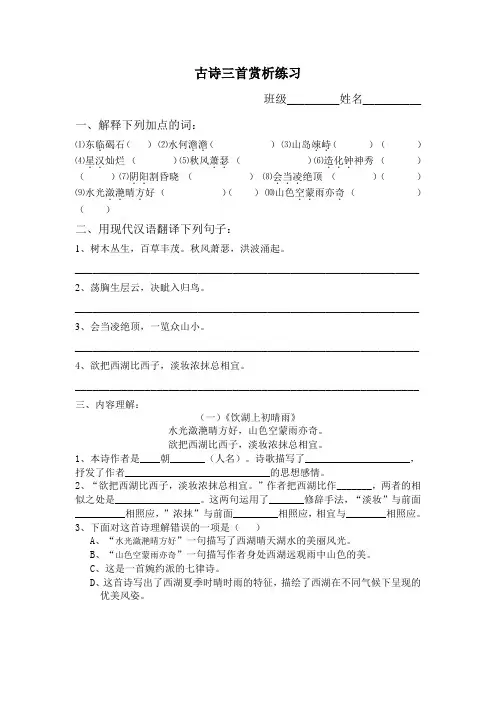

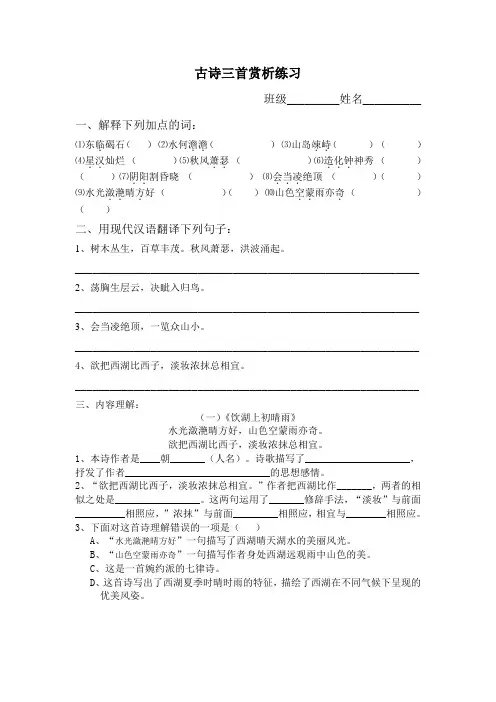

古诗三首赏析练习班级_________姓名__________ 一、解释下列加点的词:⑴东临.碣石()⑵水何澹澹..()⑶山岛竦峙..()()⑷星汉..()⑹造化钟...神秀()..灿烂()⑸秋风萧瑟()⑺阴阳...绝顶()()..割昏晓()⑻会当凌⑼水光潋滟..雨亦奇.()..晴方.好()()⑽山色空蒙()二、用现代汉语翻译下列句子:1、树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

___________________________________________________________ 2、荡胸生层云,决眦入归鸟。

___________________________________________________________ 3、会当凌绝顶,一览众山小。

___________________________________________________________ 4、欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

___________________________________________________________ 三、内容理解:(一)《饮湖上初晴雨》水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

1、本诗作者是____朝_______(人名)。

诗歌描写了_____________________,抒发了作者_____________________________的思想感情。

2、“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

”作者把西湖比作_______,两者的相似之处是_________________。

这两句运用了_______修辞手法,“淡妆”与前面__________相照应,”浓抹”与前面_________相照应,相宜与________相照应。

3、下面对这首诗理解错误的一项是()A、“水光潋滟晴方好”一句描写了西湖晴天湖水的美丽风光。

B、“山色空蒙雨亦奇”一句描写作者身处西湖远观雨中山色的美。

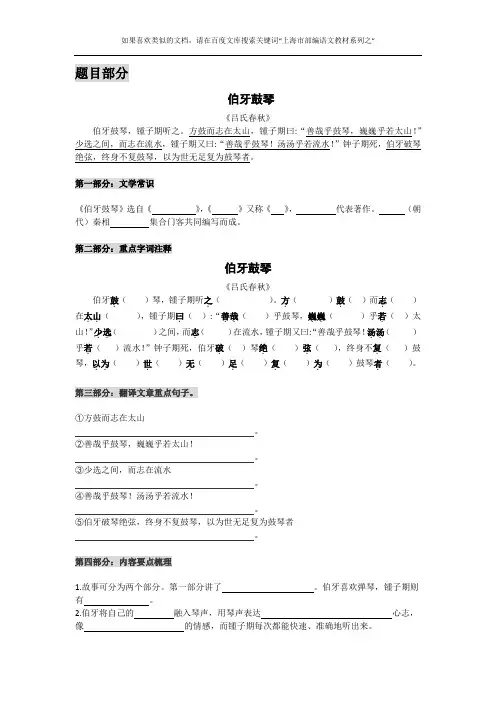

题目部分伯牙鼓琴《吕氏春秋》伯牙鼓琴,锺子期听之。

方鼓而志在太山,锺子期曰:“善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山!”少选之间,而志在流水,锺子期又曰:“善哉乎鼓琴!汤汤乎若流水!”钟子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。

第一部分:文学常识《伯牙鼓琴》选自《》,《》又称《》,代表著作。

(朝代)秦相集合门客共同编写而成。

第二部分:重点字词注释伯牙鼓琴《吕氏春秋》伯牙鼓.()琴,锺子期听之.()。

方.()鼓.()而志.()在太山..()乎若.()太..()乎鼓琴,巍巍..(),锺子期曰.():“善哉山!”少选..()..()之间,而志.()在流水,锺子期又曰:“善哉乎鼓琴!汤汤乎若.()流水!”钟子期死,伯牙破.()琴绝.()弦.(),终身不复.()鼓琴,以为..()世.()无.()足.()复.()为.()鼓琴者.()。

第三部分:翻译文章重点句子。

①方鼓而志在太山。

②善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山!。

③少选之间,而志在流水。

④善哉乎鼓琴!汤汤乎若流水!。

⑤伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。

第四部分:内容要点梳理1.故事可分为两个部分。

第一部分讲了。

伯牙喜欢弹琴,锺子期则有。

2.伯牙将自己的融入琴声,用琴声表达心志,像的情感,而锺子期每次都能快速、准确地听出来。

3.“善哉乎鼓琴”表现了;“巍巍乎若太山”和“汤汤乎若流水”是锺子期对的描述,更表明他的情怀,可谓知其“音”,更知其“志”。

4.第二部分写了伯牙失去知音之悲。

锺子期去世,伯牙“”,这一行为充分表现了。

5. “破琴绝弦,终身不复鼓琴”这么做是因为他“”,也就是说,世上再没有一个人能像锺子期那样理解自己了,琴弹得再美妙,没有人懂,又有什么意义呢?6.文章笔墨极简,但画面感很强,将无形的化作有形的“”,也给渎者留下了充分的想象空间。

答案部分伯牙鼓琴《吕氏春秋》伯牙鼓琴,锺子期听之。

方鼓而志在太山,锺子期曰:“善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山!”少选之间,而志在流水,锺子期又曰:“善哉乎鼓琴!汤汤乎若流水!”钟子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。

古诗三首赏析练习班级_________姓名__________ 一、解释下列加点的词:⑴东临.碣石()⑵水何澹澹..()⑶山岛竦峙..()()⑷星汉..()⑹造化钟...神秀()..灿烂()⑸秋风萧瑟()⑺阴阳...绝顶()()..割昏晓()⑻会当凌⑼水光潋滟..雨亦奇.()..晴方.好()()⑽山色空蒙()二、用现代汉语翻译下列句子:1、树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

___________________________________________________________ 2、荡胸生层云,决眦入归鸟。

___________________________________________________________ 3、会当凌绝顶,一览众山小。

___________________________________________________________ 4、欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

___________________________________________________________ 三、内容理解:(一)《饮湖上初晴雨》水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

1、本诗作者是____朝_______(人名)。

诗歌描写了_____________________,抒发了作者_____________________________的思想感情。

2、“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

”作者把西湖比作_______,两者的相似之处是_________________。

这两句运用了_______修辞手法,“淡妆”与前面__________相照应,”浓抹”与前面_________相照应,相宜与________相照应。

3、下面对这首诗理解错误的一项是()A、“水光潋滟晴方好”一句描写了西湖晴天湖水的美丽风光。

B、“山色空蒙雨亦奇”一句描写作者身处西湖远观雨中山色的美。

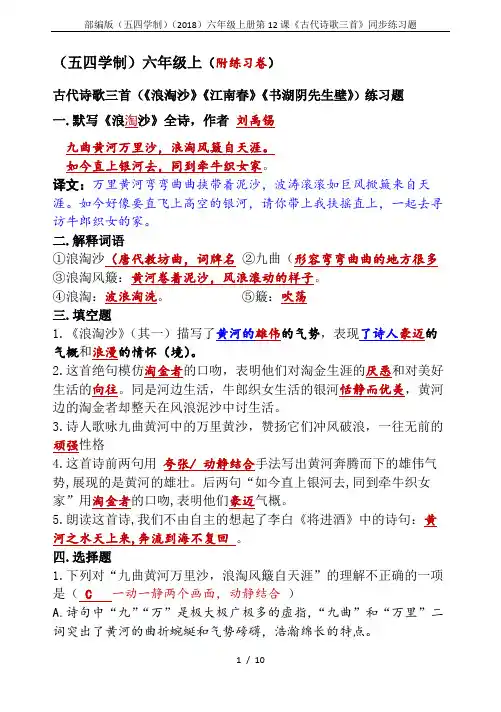

(五四学制)六年级上(附练习卷)古代诗歌三首(《浪淘沙》《江南春》《书湖阴先生壁》)练习题一.默写《浪淘沙》全诗,作者刘禹锡九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。

如今直上银河去,同到牵牛织女家。

译文:万里黄河弯弯曲曲挟带着泥沙,波涛滚滚如巨风掀簸来自天涯。

如今好像要直飞上高空的银河,请你带上我扶摇直上,一起去寻访牛郎织女的家。

二.解释词语①浪淘沙(唐代教坊曲,词牌名②九曲(形容弯弯曲曲的地方很多③浪淘风簸:黄河卷着泥沙,风浪滚动的样子。

④浪淘:波浪淘洗。

⑤簸:吹荡三.填空题1.《浪淘沙》(其一)描写了黄河的雄伟的气势,表现了诗人豪迈的气概和浪漫的情怀(境)。

2.这首绝句模仿淘金者的口吻,表明他们对淘金生涯的厌恶和对美好生活的向往。

同是河边生活,牛郎织女生活的银河恬静而优美,黄河边的淘金者却整天在风浪泥沙中讨生活。

3.诗人歌咏九曲黄河中的万里黄沙,赞扬它们冲风破浪,一往无前的顽强性格4.这首诗前两句用夸张/ 动静结合手法写出黄河奔腾而下的雄伟气势,展现的是黄河的雄壮。

后两句“如今直上银河去,同到牵牛织女家”用淘金者的口吻,表明他们豪迈气概。

5.朗读这首诗,我们不由自主的想起了李白《将进酒》中的诗句:黄河之水天上来,奔流到海不复回。

四.选择题1.下列对“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯”的理解不正确的一项是( C 一动一静两个画面,动静结合)A.诗句中“九”“万”是极大极广极多的虚指,“九曲”和“万里”二词突出了黄河的曲折蜿蜒和气势磅礴,浩瀚绵长的特点。

B.“浪淘风簸”写黄河上风浪之大。

“自天涯”形容黄河的绵长,一望无际。

C.这两句描绘了两个静止的画面,写出曲折蜿蜒的黄河一路裹挟着万里的黄沙,奔腾而来的壮阔景象,展现了黄河的雄伟气势。

D.“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯”与本诗的曲名“浪淘沙”呼应。

2.对“如今直上银河去,同到牵牛织女家”的理解不正确的一项是( D“俯瞰”与“仰视”互换)。

A.这两句诗人运用夸张的修辞手法,并通过丰富的想象借用张骞穷河源遇牛郎织女的典故,表现了豪迈的气概。

浪淘沙(其一)刘禹锡九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。

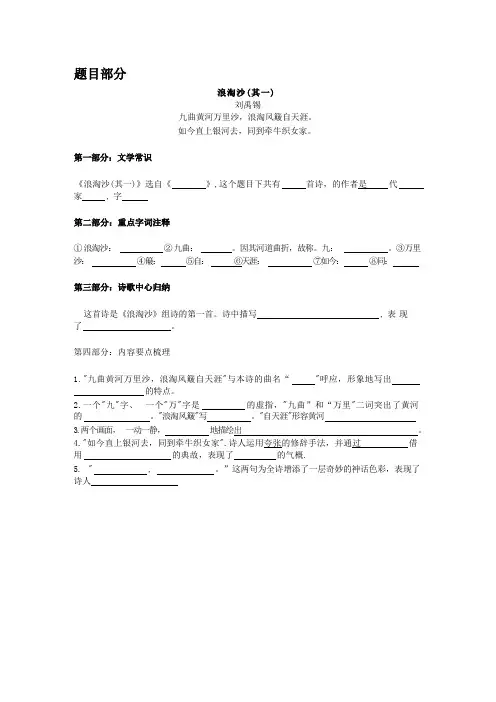

如今直上银河去,同到牵牛织女家。

第一部分:文学常识《浪淘沙(其一)》选自《》,这个题目下共有首诗,的作者是代家, 字第二部分:重点字词注释①浪淘沙:②九曲:。

因其河道曲折,故称。

九:。

③万里沙:④簸:⑤自:⑥天涯:⑦如今:⑧同:第三部分:诗歌中心归纳这首诗是《浪淘沙》组诗的第一首。

诗中描写, 表现了。

第四部分:内容要点梳理1."九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯"与本诗的曲名“"呼应,形象地写出的特点。

2.一个"九"字、一个"万"字是的虚指,"九曲”和“万里"二词突出了黄河的。

"浪淘风簸"写。

"自天涯"形容黄河3.两个画面,一动一静,地描绘出。

4."如今直上银河去,同到牵牛织女家".诗人运用夸张的修辞手法,并通过借用的典故,表现了的气概.5. " , 。

”这两句为全诗增添了一层奇妙的神话色彩,表现了诗人浪淘沙(其一)刘禹锡九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。

如今直上银河去,同到牵牛织女家。

第一部分:文学常识《浪淘沙(其一)》选自《刘禹锡集》,这个题目下共有九首诗,的作者是唐代文学家刘禹锡,字梦得。

第二部分:重点字词注释①浪淘沙:唐代教坊曲②九曲:指黄河。

因其河道曲折,故称。

九:虚指,极言其多。

③万里沙:形容黄河在流经各地时挟带泥沙之多④簸:吹荡⑤自:来自⑥天涯:在天的边缘处,喻距离很远⑦如今:现在⑧同:一起第三部分:诗歌中心归纳这首诗是《浪淘沙》组诗的第一首。

诗中描写了黄河的雄伟气势,表现了诗人豪迈的气概和浪漫的情怀。

第四部分:内容要点梳理1."九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯"与本诗的曲名“浪淘沙”呼应,形象地写出了黄河曲折蜿蜒、气势磅礴、浩瀚绵长的特点。

2.一个"九"字、一个"万"字是极大极广极多的虚指,"九曲"和"万里"二词突出了黄河的曲折蜿蜒和气势磅礴。

人教部编版(五四)语文六年级上册第12课《古代诗歌三首浪淘沙》说课稿一. 教材分析《浪淘沙》是部编版(五四)语文六年级上册第12课中的一首古代诗歌。

这首诗由刘禹锡创作,以简洁的语言、生动的描绘展现了黄河浩渺的景象,同时融入了作者对国家命运的关切和对人民苦难的同情。

在教材中,这首诗旨在让学生感受古代诗歌的魅力,培养他们对文学艺术的欣赏能力,同时也体现了人与自然和谐共生的理念。

二. 学情分析六年级的学生已经有一定的诗歌鉴赏基础,他们可以通过分析诗歌的语言、形象和情感来理解诗文。

然而,对于这首诗的深层含义和作者的创作背景,他们可能还不够了解。

因此,在教学过程中,需要引导学生深入理解诗文,感悟作者的思想感情。

三. 说教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读和背诵《浪淘沙》,理解诗歌的基本内容,把握诗歌的结构和韵律。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,学会欣赏古代诗歌,提高文学素养。

3.情感态度与价值观:感受黄河的伟大和作者的爱国情怀,培养热爱祖国、关注民生的价值观。

四. 说教学重难点1.重点:理解《浪淘沙》的意境,感受作者的思想感情。

2.难点:领悟诗歌的深层含义,联系创作背景,理解作者关注国家命运和人民生活的情怀。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用情景教学法、情感教学法、启发式教学法和对比教学法,激发学生的学习兴趣,提高他们的参与度。

2.教学手段:利用多媒体课件、图片、地图等辅助教学,帮助学生更好地理解诗歌内容。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示黄河的图片,引导学生回忆以前学过的关于黄河的诗歌,为新课的学习营造氛围。

2.自主学习:让学生自由朗读《浪淘沙》,理解诗歌的基本内容,体会诗歌的韵律美。

3.合作探讨:分组讨论,分析诗歌的意象和意境,交流对作者思想感情的理解。

4.说文解字:解释诗中的一些生僻字词,让学生更好地理解诗文。

5.情感共鸣:引导学生联系创作背景,领悟作者关注国家命运和人民生活的情怀。

沪教版六年级上语文古诗三首赏析练习及答案古诗是我国文化传统中的重要组成部分,也是语文学习中的重要内容。

熟悉和理解古诗,对提高学生的文学素养和语文表达能力有着重要的促进作用。

本文将对沪教版六年级上语文古诗中的三首进行赏析练习,并提供相应答案供参考。

一、《秋思》秋思是古代文人墨客中最常见的主题之一,本诗以纵观大自然的变化,表达了作者对秋天的思念之情。

秋天的景色和意境深深地触动着人的内心。

古诗中常使用象征手法,通过对物象的描写寄托作者的情感和思绪。

其中,“初闻南浦有鸟惊,白露分时盖地成”这两句,以南浦有鸟惊来象征秋天的到来,白露分时盖地成则表达了秋天的早晨开始出现露水的意象。

这些细腻的描写增强了古诗的艺术感染力。

答案:1. 本诗的主题是什么?秋天的思念之情。

2. 在诗中,作者是如何通过描写物象来表达情感和思绪的?通过象征的手法,如南浦有鸟惊和白露分时盖地成来表达。

二、《夜泊牛渚怀古》《夜泊牛渚怀古》是一首描写古代历史文化的古诗,通过对牛渚的描写,展现了古人的聪明才智和智慧之美。

本诗运用了古典的修辞手法,如用字古雅,形象鲜明。

例如,“牛溅浑浑海潮回,渚轻渚黑渚账飞”,通过对牛渚的形象描绘,使读者仿佛置身古代的景象中。

同时,诗中还融入了对古代历史的思考和怀念之情。

答案:1. 本诗的主题是什么?古代历史文化的怀念之情。

2. 为了表达诗中的主题,作者采用了哪些修辞手法?用字古雅,形象鲜明的描写手法,如牛溅浑浑海潮回和渚轻渚黑渚账飞。

三、《白日依山尽》《白日依山尽》是一首景物描写诗,通过对山水的描绘,表达了自然景色给人们带来的美好愉悦之情。

本诗采用了对比的手法,通过写“白日依山尽,黄河入海流”的景象,展现了壮丽的自然风光。

同时,通过诗中的描述使人感受到了山水间的宁静和祥和。

这种对自然景色的讴歌,使人们对大自然的景色和美好产生了共鸣。

答案:1. 本诗的主题是什么?对自然景色的美好愉悦之情。

2. 通过哪些手法来表达诗中的主题?通过对比的手法和景物描写,如白日依山尽和黄河入海流。

沪教版六年级古诗三首诗词理解(含)答案沪教版六年级古诗三首诗词理解(含答案)古诗词是中国文学宝库中的瑰宝,它以独特的艺术表达方式展现了作者对生活、自然以及人情世故的感悟与思考。

在沪教版六年级的课本中,我们学习了三首精选的古诗词,通过对这些诗词的理解,我们能够更好地领略其中蕴含的意境和哲理。

下面将一一为大家解析这三首古诗词,并提供相应的答案。

第一首古诗词:《登鹳雀楼》《登鹳雀楼》是唐代文学家王之涣所创作的一首名诗。

通过对寓言的艺术手法,诗人意图表达人生短暂、时光易逝的主题。

诗中,“白日依山尽,黄河入海流”描绘了时间的推移和人生的短暂性。

诗人通过“白日依山尽”这一景象,暗示着人生如白日一样短暂而备受限制。

而“黄河入海流”则表达了时间的无尽延伸,进一步强调了人生短暂的现实。

答案:1. 《登鹳雀楼》是由唐代文学家王之涣所创作的。

2. 题诗的目的在于表达时间的推移和人生短暂的主题。

3. 诗中描绘了“白日依山尽,黄河入海流”两幅景象,通过这些景象突出了时间的限制和人生的短暂性。

第二首古诗词:《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》是唐代文学家杜甫在友人王昌龄左迁期间写的一首诗。

诗中表现出了诗人对友情的思念和对朝政的失望。

诗中,“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”描绘了被迫分离的悲伤。

诗人以两岸猿声不断响起为象征,形象地表达了友情的牵挂之情;而“轻舟已过万重山”则是诗人对朝政混乱的不满和失望的写照。

答案:1. 《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》是杜甫在友人王昌龄左迁期间写的一首诗。

2. 诗中表现了诗人对友情的思念和对朝政的失望。

3. 诗中通过“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”两句表达了被迫分离的悲伤和对朝政混乱的不满。

第三首古诗词:《静夜思》《静夜思》是唐代文学家李白创作的一首脍炙人口的诗歌。

诗中通过描述一个人在深夜中思念故乡的场景,表达了对亲情和思乡之情的回忆和思考。

诗中,“床前明月光,疑是地上霜”描绘了抑郁的夜晚,诗人以明月和地上霜为意象,寄托了他对家乡的思念之情;而“举头望明月,低头思故乡”则进一步强调诗人对故乡的眷念和思念。

浪淘沙(其一)刘禹锡九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。

如今直上银河去,同到牵牛织女家。

第一部分:文学常识《浪淘沙(其一)》选自《》,这个题目下共有首诗,的作者是代家,字。

第二部分:重点字词注释①浪淘沙:②九曲:。

因其河道曲折,故称。

九:。

③万里沙:④簸:⑤自:⑥天涯:⑦如今:⑧同:第三部分:诗歌中心归纳这首诗是《浪淘沙》组诗的第一首。

诗中描写,表现了。

第四部分:内容要点梳理1.“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯”与本诗的曲名“”呼应,形象地写出的特点。

2.一个“九”字、一个“万”字是的虚指,“九曲”和“万里”二词突出了黄河的。

“浪淘风簸”写。

“自天涯”形容黄河。

3.两个画面,一动一静,地描绘出。

4.“如今直上银河去,同到牵牛织女家”.诗人运用夸张的修辞手法,并通过借用的典故,表现了的气概.5. “,。

”这两句为全诗增添了一层奇妙的神话色彩,表现了诗人。

浪淘沙(其一)刘禹锡九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。

如今直上银河去,同到牵牛织女家。

第一部分:文学常识《浪淘沙(其一)》选自《刘禹锡集》,这个题目下共有九首诗,的作者是唐代文学家刘禹锡,字梦得。

第二部分:重点字词注释①浪淘沙:唐代教坊曲②九曲:指黄河。

因其河道曲折,故称。

九:虚指,极言其多。

③万里沙:形容黄河在流经各地时挟带泥沙之多④簸:吹荡⑤自:来自⑥天涯:在天的边缘处,喻距离很远⑦如今:现在⑧同:一起第三部分:诗歌中心归纳这首诗是《浪淘沙》组诗的第一首。

诗中描写了黄河的雄伟气势,表现了诗人豪迈的气概和浪漫的情怀。

第四部分:内容要点梳理1.“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯”与本诗的曲名“浪淘沙”呼应,形象地写出了黄河曲折蜿蜒、气势磅礴、浩瀚绵长的特点。

2.一个“九”字、一个“万”字是极大极广极多的虚指,“九曲”和“万里”二词突出了黄河的曲折蜿蜒和气势磅礴。

“浪淘风簸”写黄河上风浪之大。

“自天涯”形容黄河的绵长,一望无际。

3.两个画面,一动一静,动静结合地描绘出曲折蜿蜒的黄河一路裹挟着万里的黄沙,从遥远的地方奔腾而来的壮闭景象.展现了黄河的雄伟气势。

马诗李贺大漠沙如雪,燕山月似钩。

何当金络脑,快走踏清秋。

第一部分:文学常识选自《》,作者,字,代诗人。

第二部分:重点字词注释①大漠:②沙如雪:③燕山:④似:⑤钩:⑥何当:⑦金络脑:⑧走:⑨踏:⑩清秋:第三部分:诗歌中心归纳诗人写作马诗并非只是为了描绘马的外形,更多的是借马来表达之情。

这首诗名为咏马,实际上是,抒发。

第四部分:内容要点梳理1.作者的《马诗二十三首》是历来写马之作中的经典,也是中国文学史上第一次以“马”为题写作的。

2.诗歌一、二句描绘出一幅景色。

“大漠”与“燕山”,前者,后者。

燕山指燕然山,在一定程度上成为古典诗词里的代名同。

此处的“燕山”代指的当是藩镇肆虐为时最久、为祸最烈的。

3.前两句诗中的两个比喻看似平常,其实很特别。

“沙如雪”,不仅从视觉写出,而且从触觉上写出了。

“沙如雪”也就从侧面写出了。

4.“月似钩”,此处的“钩”不仅仅是写,更是写作者的。

在众多文学作品中,“吴钩”已经超越本身,成为象征,上升为一种。

6.三、四句借马抒情:什么时候才能披上威武的鞍具,在秋高气爽的疆场上驰骋,建树功勋呢?“金络脑”是贵重的鞍具,象征。

“踏清秋”三字,声调铿锵,词语搭配新奇,“清秋”之时草黄马肥,正好驰驱,冠以“快走”二字,形象暗示出。

“何当”即“何时”,冠以“何时”,即说明。

既含,又寓。

马诗李贺大漠沙如雪,燕山月似钩。

何当金络脑,快走踏清秋。

第一部分:文学常识选自《李长吉诗歌编年笺注》,作者李贺,字长吉,唐代诗人。

第二部分:重点字词注释①大漠:大沙漠②沙如雪:沙漠在月光下像铺上一层白雪③燕山:这里指燕然山④似:好像⑤钩:古代的一种兵器,形似月牙⑥何当:何时⑦金络脑:用黄金装饰的马笼头。

这里指戴上金络脑⑧走:跑⑨踏:踏上⑩清秋:秋天时节(的战场)第三部分:诗歌中心归纳诗人写作马诗并非只是为了描绘马的外形,更多的是借马来表达对在位者的赞美、讽刺,对他人或自己身世的悲叹或怜惜之情。

这首诗名为咏马,实际上是借物抒怀,抒发自己怀才不遇的愤慨和建功立业的抱负。

人教部编版(五四)语文六年级上册第12课《古代诗歌三首江南春》说课稿一. 教材分析《古代诗歌三首江南春》是部编版(五四)语文六年级上册第12课的内容,本课包括三首古诗:《江南春》、《乌衣巷》、《石头城》。

这三首诗都是唐代著名诗人刘禹锡的作品,展现了江南春日的美景和古代城市的风貌。

其中,《江南春》描绘了江南春日的绚丽多彩,表达了诗人对美好生活的向往;《乌衣巷》反映了古代城市的繁华与衰败,表达了诗人对时光流转的感慨;《石头城》以石头城为背景,描绘了城市的坚固与荒凉,表达了诗人对历史的思考。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的古诗文阅读能力,对古代诗歌有一定的了解。

但学生在理解古诗文的意境和表达技巧方面仍有难度。

因此,在教学过程中,需要引导学生深入理解诗文内容,体会诗人的情感,感受古诗文的美。

三. 说教学目标1.知识与技能:学生能够正确地朗读、背诵三首古诗,理解诗文内容,把握诗歌的意象。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,学生能够分析诗歌的表达技巧,体会诗人的情感。

3.情感态度与价值观:引导学生感受江南春日的美景,培养学生的审美情趣,激发学生对古诗文的热爱。

四. 说教学重难点1.教学重点:学生能够正确地朗读、背诵三首古诗,理解诗文内容,把握诗歌的意象。

2.教学难点:学生能够分析诗歌的表达技巧,体会诗人的情感。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨的教学方法,引导学生主动参与课堂,提高学生的自主学习能力。

2.教学手段:利用多媒体课件,展示古诗文中的景象,帮助学生更好地理解诗文内容。

六. 说教学过程1.导入新课:教师简要介绍唐代诗人刘禹锡的生平和创作背景,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习:学生自主朗读三首古诗,理解诗文内容,体会诗人的情感。

3.合作探讨:学生分组讨论,分析诗歌的表达技巧,分享学习心得。

4.教师讲解:教师针对学生的讨论情况进行讲解,引导学生深入理解诗文。

5.课堂练习:学生朗读、背诵古诗,巩固所学内容。