肝肾功能不全的患者抗菌药物的应用

- 格式:ppt

- 大小:1.68 MB

- 文档页数:3

抗菌药物在特殊病理生理状况患者中应用的基本原则抗菌药物在特殊病理、生理状况患者中应用的基本原则一、肾功能减退患者抗菌药物的应用(表1-2)(一)基本原则许多抗菌药物在人体内主要经肾排出,某些抗菌药物具有肾毒性,肾功能减退的感染患者应用抗菌药物的原则如下:1.尽量避免使用肾毒性抗菌药物,确有应用指征时,必须调整给药方案。

2.根据感染的严重程度、病原菌种类及药敏试验结果等选用无肾毒性或肾毒性较低的抗菌药物。

3.根据患者肾功能减退程度以及抗菌药物在人体内清除途径调整给药剂量及方法。

根据抗菌药物体内过程特点及其肾毒性,肾功能减退时抗菌药物的选用有以下几种情况。

1.主要由肝胆系统排泄,或经肾脏和肝胆系统同时排出的抗菌药物用于肾功能减退者,维持原治疗量或剂量略减。

2.主要经肾排泄,药物本身并无肾毒性,或仅有轻度肾毒性的抗菌药物,肾功能减退者可应用,可按照肾功能减退程度(以内生肌酊清除率为准)调整给药剂量。

3.肾毒性抗菌药物避免用于肾功能减退者,如确有指征使用该类药物时,按照肾功能减退程度(以内生肌酊清除率为准)调整给药剂量,并进行肾功能监测,及时发现并处置肾脏损害。

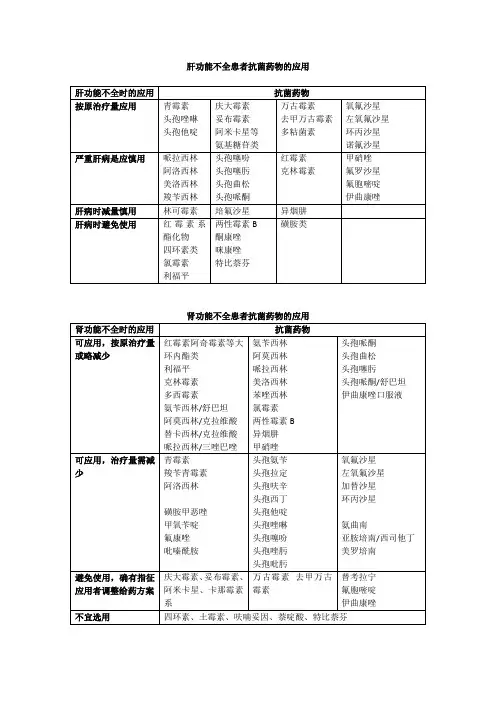

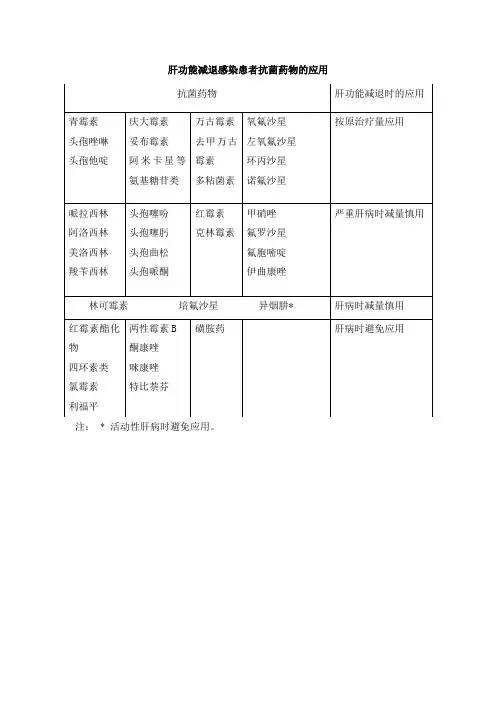

二、肝功能减退患者抗菌药物的应用(表1-3)肝功能减退时,抗菌药物的选用及剂量调整需要考虑肝功能减退对该类药物体内过程的影响程度,以及肝功能减退时该类药物及其代谢物发生毒性反应的可能性。

由于药物在肝脏代谢过程复杂,不少药物的体内代谢过程尚未完全阐明,根据现有资料,肝功能减退时抗菌药物的应用有以下几种情况。

(一)药物主要经肝脏或有相当量经肝脏清除或代谢,肝功能减退时清除减少,并可导致毒性反应的发生,肝功能减退患者应避免使用此类药物,如氯霉素、利福平、红霉素酯化物等属此类。

(二)药物主要由肝脏清除,肝功能减退时清除明显减少,但并无明显毒性反应发生,肝病时仍可正常应用,但需谨慎,必要时减量给药,治疗过程中需严密监测肝功能。

红霉素等大环内酯类(不包括酯化物)、克林霉素、林可霉素等属于此类。

肾功能不全患者应用抗菌药物的剂量调整分析摘要:目的:分析肾功能不全患者应用抗菌药物的剂量调整情况,为临床选用抗菌药物提供参考。

方法:将本院2019年1月至2020年5月肾病风湿免疫科接治的肾功能不全患者的数据进行整理,回顾并分析其使用抗菌药物的具体情况,共100例。

结果:本次实验共调查100例患者,其中共70例需要剂量调整,占比62.50%,已调整的占需调整的30.00%(21/70)。

结论:在对肾功能不全患者进行抗菌药物的应用时,应按照其个人情况以及病情发展变化进行合理用药,制定针对性用药方案,才能保证患者的用药安全,而莫西沙星、阿奇霉素和头孢曲松在应用时不需要调整剂量,所以可以作为首选药物。

关键词:肾功能不全;抗菌药物;剂量调整肾功能不全又被称为肾功能衰竭,由于各种因素导致的肾脏肾小球排泄功能异常,所以临床中主要以肌酐高于正常值上限和肾小球滤过率低于正常值下限,因为肾小球被严重损坏,所以机体在代谢废物的排泄能力降低,导致酸碱、水电解质平衡失调,是一种临床综合征后群[1]。

主要分为慢性肾功能不全和急性肾功能不全,因为此时患者各个器官已经有所损伤,所以在用药后,药物的吸收、体内的分布、代谢等都会发生变化,所以在选择药物时需要更加谨慎[2]。

现阶段,大部分抗菌药物进入人体后都需要通过肾脏排出,因此对于肾功能减弱的患者,需要按照其体内的肌酐清除率来合理选择药物剂量[3]。

本次研究2019年1月至2020年5月肾病风湿免疫科接治肾功能不全患者的数据进行整理,回顾并分析其使用抗菌药物的具体情况,分析肾功能不全患者应用抗菌药物的剂量调整情况,为临床选用抗菌药物提供参考,整理汇报如下。

1一般资料与方法1.1一般资料将本院2019年1月至2020年5月肾病风湿免疫科接治的肾功能不全患者的数据进行整理,回顾并分析其使用抗菌药物的具体情况,共100例。

其中包含53例女性患者,占比53.00%,其余47例均为男性患者占比47.00%,年龄最大的患者80岁,年龄最小的患者59岁,平均年龄(71.4±7.8)岁。

肝肾功能不全患者抗菌药物的应用考试

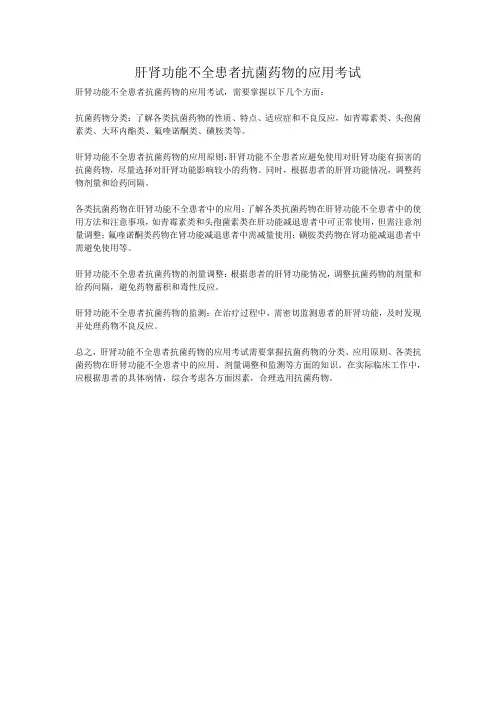

肝肾功能不全患者抗菌药物的应用考试,需要掌握以下几个方面:

抗菌药物分类:了解各类抗菌药物的性质、特点、适应症和不良反应,如青霉素类、头孢菌素类、大环内酯类、氟喹诺酮类、磺胺类等。

肝肾功能不全患者抗菌药物的应用原则:肝肾功能不全患者应避免使用对肝肾功能有损害的抗菌药物,尽量选择对肝肾功能影响较小的药物。

同时,根据患者的肝肾功能情况,调整药物剂量和给药间隔。

各类抗菌药物在肝肾功能不全患者中的应用:了解各类抗菌药物在肝肾功能不全患者中的使用方法和注意事项,如青霉素类和头孢菌素类在肝功能减退患者中可正常使用,但需注意剂量调整;氟喹诺酮类药物在肾功能减退患者中需减量使用;磺胺类药物在肾功能减退患者中需避免使用等。

肝肾功能不全患者抗菌药物的剂量调整:根据患者的肝肾功能情况,调整抗菌药物的剂量和给药间隔,避免药物蓄积和毒性反应。

肝肾功能不全患者抗菌药物的监测:在治疗过程中,需密切监测患者的肝肾功能,及时发现并处理药物不良反应。

总之,肝肾功能不全患者抗菌药物的应用考试需要掌握抗菌药物的分类、应用原则、各类抗菌药物在肝肾功能不全患者中的应用、剂量调整和监测等方面的知识。

在实际临床工作中,应根据患者的具体病情,综合考虑各方面因素,合理选用抗菌药物。

抗菌药物临床应用指导原则抗菌药物临床应用指导原则是指在医疗实践中,对抗菌药物的合理使用给予的指导。

合理使用抗菌药物可以最大限度地减少抗菌药物的不良反应,减轻患者的痛苦,改善治疗效果,并减少耐药菌株的出现。

以下是最新的抗菌药物临床应用指导原则:1.临床医生应在明确诊断后,根据患者的病情和感染类型,选择合适的抗菌药物进行治疗。

应尽量选择狭谱抗菌药物,避免滥用广谱抗菌药物以减少耐药菌株的出现。

2.在使用抗菌药物前,应对患者进行相关的检查和实验室检测,以明确感染部位和菌株的敏感性。

根据检测结果选择合适的抗菌药物,并定期监测菌群耐药性的变化。

3.应根据患者年龄、体重、肾功能和肝功能等因素来调整抗菌药物的剂量。

老年人、儿童、孕妇和肝肾功能不全的患者应特别注意剂量的个体化调整。

4.应遵循联合用药原则,对于严重感染和多种致病菌同时存在的情况,可采用两种或多种抗菌药物联合使用,以增加治疗效果和减少耐药菌株的产生。

5.在使用抗菌药物的过程中,应定期评估疗效。

如果疗效不佳,应进行调整治疗方案,并重新评估菌株的敏感性。

不应盲目延长治疗时间,以免增加耐药风险。

6.应避免滥用抗菌药物,在遣送患者之前,应严格按照用药周期完成抗菌药物的使用,不得提前停药或者随意调整剂量。

同时,患者自行购买抗菌药物也是不推荐的行为。

7.医护人员应加强对抗菌药物的知识培训,提高合理使用抗菌药物的意识,严格遵守感染控制和预防措施,减少交叉感染的风险。

总之,合理使用抗菌药物是保障患者安全和推进医疗质量的重要一环。

医生和患者应共同努力,以减少抗菌药物的滥用和耐药菌株的出现,为患者提供更好的治疗效果。

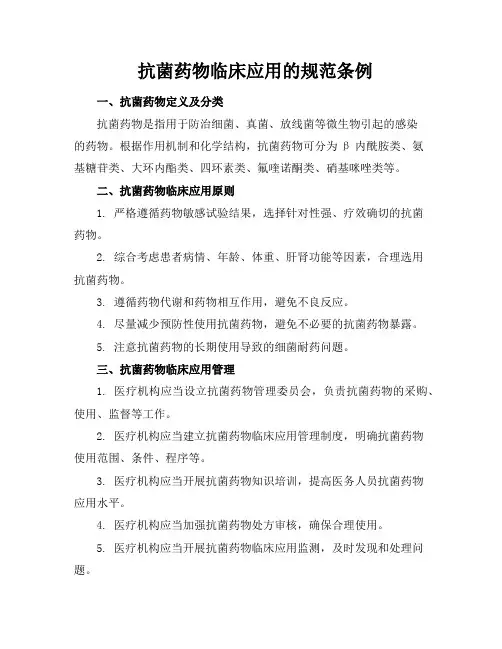

抗菌药物临床应用的规范条例一、抗菌药物定义及分类抗菌药物是指用于防治细菌、真菌、放线菌等微生物引起的感染的药物。

根据作用机制和化学结构,抗菌药物可分为β内酰胺类、氨基糖苷类、大环内酯类、四环素类、氟喹诺酮类、硝基咪唑类等。

二、抗菌药物临床应用原则1. 严格遵循药物敏感试验结果,选择针对性强、疗效确切的抗菌药物。

2. 综合考虑患者病情、年龄、体重、肝肾功能等因素,合理选用抗菌药物。

3. 遵循药物代谢和药物相互作用,避免不良反应。

4. 尽量减少预防性使用抗菌药物,避免不必要的抗菌药物暴露。

5. 注意抗菌药物的长期使用导致的细菌耐药问题。

三、抗菌药物临床应用管理1. 医疗机构应当设立抗菌药物管理委员会,负责抗菌药物的采购、使用、监督等工作。

2. 医疗机构应当建立抗菌药物临床应用管理制度,明确抗菌药物使用范围、条件、程序等。

3. 医疗机构应当开展抗菌药物知识培训,提高医务人员抗菌药物应用水平。

4. 医疗机构应当加强抗菌药物处方审核,确保合理使用。

5. 医疗机构应当开展抗菌药物临床应用监测,及时发现和处理问题。

四、抗菌药物临床应用注意事项1. 严格掌握抗菌药物适应症,避免无指征使用。

2. 注意抗菌药物的给药途径、剂量、频率和疗程,确保疗效。

3. 密切观察患者用药反应,发现异常及时处理。

4. 针对不同病原体,选择合适的抗菌药物联合使用。

5. 避免在抗菌药物作用期间饮酒,以免引发不良反应。

五、抗菌药物临床应用的特殊人群1. 儿童:根据体重、年龄等因素,合理选择抗菌药物,避免影响生长发育。

2. 老年人:注意肝肾功能变化,调整剂量,避免不良反应。

3. 孕妇:选用对胎儿影响小的抗菌药物,避免病毒感染。

4. 哺乳期妇女:避免使用影响乳汁分泌的抗菌药物。

5. 肝肾功能不全患者:调整剂量,避免药物积累导致不良反应。

六、抗菌药物临床应用的监管与评价1. 医疗机构应当建立健全抗菌药物临床应用监测体系,定期评估抗菌药物使用情况。

抗菌药物特殊人群使用原则引言抗菌药物是一类用于治疗感染性疾病的药物,在临床上具有广泛的应用。

然而,由于其特殊的抗菌机制和药理特点,抗菌药物的使用需要遵循一定的原则。

特殊人群包括妊娠、哺乳期妇女、儿童、老年人和肝肾功能不全的患者,他们对抗菌药物的代谢和排泄有一定差异,因此需要采取特殊的使用原则。

1. 妊娠期妇女的抗菌药物使用妊娠期妇女的抗菌药物使用需要尽量避免对胎儿的不良影响。

在选择抗菌药物时,应根据具体的感染类型、感染部位和临床症状来进行合理的选择。

一般而言,应优先选择对胎儿影响较小的抗菌药物,如青霉素类、头孢菌素类等。

而应避免使用对胎儿具有潜在风险的药物,如氯霉素、四环素类等。

2. 哺乳期妇女的抗菌药物使用哺乳期妇女在使用抗菌药物时需要考虑药物对婴儿的安全性。

通常情况下,哺乳期妇女可以继续哺乳,而在选择抗菌药物时应尽量选择经过临床验证安全性高的药物。

一般而言,青霉素类、头孢菌素类等药物在哺乳期妇女中使用相对较安全,而氯霉素、四环素类等药物应避免使用。

3. 儿童的抗菌药物使用儿童是特殊的人群,他们的身体发育尚未完全成熟,药物的代谢和排泄功能相对不足。

因此,在使用抗菌药物时需要注意给药剂量的调整。

一般而言,需要根据儿童的体重、年龄和肝肾功能等因素来确定适当的剂量。

同时,还需要特别注意药物的不良反应,避免给儿童造成不必要的伤害。

4. 老年人的抗菌药物使用老年人的药物代谢和排泄功能随着年龄的增加而下降,因此,在使用抗菌药物时需要注意药物的剂量调整。

一般而言,老年人应适当减少药物的剂量,以避免药物的积累和不良反应的发生。

此外,还需要注意老年人常见的药物相互作用,以避免不必要的风险。

5. 肝肾功能不全患者的抗菌药物使用肝肾功能不全患者是一类特殊的人群,他们的药物代谢和排泄功能受到损害,因此在使用抗菌药物时需要特别谨慎。

需要根据患者的具体情况,调整药物的剂量和给药间隔。

同时,还需要注意选择不依赖肝肾代谢的药物,以避免药物的积累和不良反应的发生。

肝、肾功能减退时应用抗菌药物需要注意的问题患者肾功能有轻度减退时,磺胺药、氨基糖苷类抗生素、四环素、土霉素、多黏菌素B及多黏菌素E、万古霉素等在血中的半衰期有明显延长;中度或高度减退时则青霉素类、头孢菌素类的血半衰期也延长;而氯霉素、红霉素、利福平、两性霉素B等的半衰期在肾功能减退时,其延长并不显著。

青霉素类和头孢菌素类(头孢噻啶除外)由于毒性低微,因此在肾功能减退时可以不减量或不将给药间期延长(也可稍减量及延长给药间期),但因临床所用时大多系钠盐或钾盐,故要密切注意电解质平衡。

氨苄西林在血中浓度增高时,其皮疹发生率将增多。

磺胺药在肾功能减退时不仅其半衰期有明显延长,且易导致血尿、结晶尿,并可使肾脏损害加重,故在肾功能中度或重度损害时不宜采用,而在肾功能轻度减退时,其应用也要特别审慎,应与碳酸氢钠合用,同时多喝水以利药物的排出。

氨基糖苷抗生素、多黏菌素B及多黏菌素E、万古霉素等在应用普通剂量时即可对肾脏产生损害,且其半衰期在肾功能减退时均有明显延长,自2~6小时延长至2~10天不等。

由于药物在体内吸收和分布的个体差异很大,而多次测定血清中的药物浓度不仅不易做到,也不易做得正确,因此当肾功能有中度或高度减退时,最好不用这些抗生素。

必须采用氨基糖苷类抗生素如卡那霉素、庆大霉素等,则须按肾功能情况延长给药间隔时间,内生肌酐清除率和血尿素氮均有重要参考价值。

肾功能轻度减退时,卡那霉素和庆大霉素的给药间期宜白8小时延长为12~24小时,中度减退时延长为24~48小时,重度减退时延长至48~72小时。

首次冲击量可给原量或倍量,卡那霉素为0.5~1.0 g,庆大霉素为80~160 mg。

以后每次卡那霉素为0.5g,庆大霉素为80 mg(均系成人量,肌注或静滴)。

也可将每日用量减少,肾功能轻度、中度和重度减退时各给正常量的1/2~2/3、1/2~1/5和1/10~1/5,均2次/d。

万古霉素几乎全部由肾脏排出,正常半衰期为2~10小时,肾功能高度减退时可延长为6~10天。

肝肾功能不全患者抗菌药物的应用考试肝肾功能不全患者在使用抗菌药物时需要特别谨慎,因为肝脏和肾脏是人体中重要的代谢和排泄机制,它们负责药物代谢和排除。

肝肾功能不全会影响抗菌药物的药代动力学(药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程),因此需要根据患者具体情况进行个体化用药。

首先,对于肝肾功能不全患者,应尽量避免使用肝肾代谢和排泄依赖性较高的抗菌药物。

这些药物包括主要由肝脏代谢并通过肾脏排泄的药物,如青霉素类抗生素、大环内酯类抗生素、利福平等。

因为这些药物在肝肾功能不全时,药物代谢和排泄能力降低,容易导致药物积累和不良反应。

其次,选择抗菌药物时,应考虑药物的代谢途径和排泄途径。

对于肝肾功能不全患者,可以选择通过非肝肾途径代谢和排泄的抗菌药物。

例如,克拉霉素是一种在体内代谢产生无活性代谢产物,95%以上通过胆汁排泄的抗菌药物,适用于肝肾功能不全患者。

阿奇霉素则通过排除方式主要由肺泡巨噬细胞排泄,肝肾功能不全患者亦可选择应用。

此外,肝肾功能不全患者在使用抗菌药物时,还应注意剂量的调整。

肝肾功能不全会影响药物的代谢和排泄,导致药物在体内的半衰期延长,药物浓度升高,如果不调整剂量,容易引起药物中毒。

因此,医生应根据肝肾功能不全的程度和抗菌药物的特点,调整剂量以达到治疗效果并减少药物毒副作用。

此外,临床上还需要监测患者的生化指标,如肝功能和肾功能等。

这些指标可以反映肝肾功能的恢复程度,也可用来指导抗菌药物的使用。

定期监测这些指标有助于评估患者对药物的耐受性和药物的疗效。

总之,肝肾功能不全患者使用抗菌药物需要谨慎,应避免使用肝肾代谢和排泄依赖性较高的药物,并选择通过非肝肾途径代谢和排泄的药物。

在用药过程中,需要根据患者具体情况进行个体化用药,并监测患者的生化指标。

通过合理用药,可以达到抗菌治疗的效果,并减少药物的不良反应。

抗菌药物临床应用相关规定有哪些在临床实践中,合理使用抗菌药物是非常重要的,这不仅可以有效治疗感染病症,还能减少细菌耐药性的风险。

为了规范抗菌药物的使用,医疗机构和相关部门发布了一系列规定和指导方针,以确保抗菌药物的合理应用。

以下是一些常见的抗菌药物临床应用相关规定:1. 抗菌药物选择原则•根据病原菌特性选择抗菌药物:在确定感染病原菌后,应选择对该细菌具有敏感性的抗菌药物进行治疗。

•个体化用药:根据患者的年龄、肝肾功能、过敏史等因素,个体化选择抗菌药物和剂量。

2. 抗菌药物使用时机•抗菌药物应用指征:根据病情和病原体进行临床判断,确保抗菌药物的合理使用。

•适当时机持续治疗:根据治疗反应随时调整抗菌药物使用方案,避免过早或过晚停止治疗。

3. 抗菌药物使用剂量•合理剂量应用:根据患者体重、器官功能等因素确定合适的抗菌药物剂量,避免过量或过少使用抗菌药物。

•调整剂量:针对肝肾功能不全、肥胖、儿童和老年患者等特殊人群,需适当调整抗菌药物剂量。

4. 抗菌药物使用时长•疗程持续时间:根据感染部位、病原体类型、临床疗效等因素,确定合适的抗菌药物使用时长,避免过长或过短的治疗周期。

•根据病情调整:根据患者临床症状和实验室检查结果,随时调整治疗方案和使用时长。

5. 监测抗菌药物疗效和不良反应•监测感染指标:在抗菌药物治疗过程中,定期监测感染指标和症状变化,评估疗效。

•不良反应监测:及时观察患者是否出现药物不良反应,保证治疗安全性和有效性。

以上是关于抗菌药物临床应用相关的一些重要规定,医疗工作者应严格遵守上述原则,保障患者安全和治疗效果。

在抗菌药物的应用过程中,应注重个体化治疗,根据患者具体情况制定合理的治疗方案,以达到最佳的治疗效果。

肝肾功能不全患者抗菌药物的应用考试肝肾功能不全患者是指肝脏和肾脏功能受损,无法正常代谢和排泄药物的患者。

在这些患者中,抗菌药物的应用需要特别谨慎,以确保药物的安全和有效性。

本文将讨论肝肾功能不全患者抗菌药物的应用考试。

肝肾功能不全患者的抗菌药物应用需要考虑以下几个方面:1. 药物代谢和排泄:肝脏和肾脏是药物的主要代谢和排泄器官。

在肝肾功能不全的患者中,药物的代谢和排泄可能受到影响,导致药物在体内的浓度增加,增加药物的毒副作用的风险。

因此,在选择抗菌药物时,需要考虑药物的代谢和排泄途径,选择不依赖肝肾功能的药物。

2. 药物剂量调整:肝肾功能不全患者需要进行药物剂量的调整,以避免药物在体内的累积。

剂量的调整应根据患者的肝肾功能指标进行,一般采用肝肾功能评估表(如肝肾功能评估指标Cockcroft-Gault公式)来计算药物的剂量。

3. 药物选择:在肝肾功能不全患者中,一些抗菌药物可能会积累并导致严重的毒副作用。

因此,需要谨慎选择抗菌药物。

一般来说,应优先选择在肝肾功能不全患者中代谢和排泄途径不依赖肝肾的药物。

例如,头孢菌素类和氨基糖苷类药物在肝肾功能不全患者中的使用需慎重。

4. 监测药物浓度和药物疗效:对于肝肾功能不全患者,需要监测药物的血药浓度,以确保药物在疗效和毒副作用之间的平衡。

监测药物浓度可以帮助调整药物剂量和治疗方案,以达到最佳的抗菌治疗效果。

5. 防止药物相互作用:肝肾功能不全患者由于药物代谢和排泄能力下降,更容易出现药物相互作用。

抗菌药物的选择应避免与其他药物产生严重的相互作用,以减少不良反应和药物疗效的影响。

总之,肝肾功能不全患者抗菌药物的应用需要谨慎考虑药物的代谢和排泄、药物剂量的调整、药物的选择、药物浓度的监测以及药物相互作用的防止。

在应用抗菌药物时,医务人员应根据患者的肝肾功能指标,结合药物的药代动力学和药物相互作用的特点,制定个体化的抗菌治疗方案,以确保药物的安全和有效性,提高患者的治疗效果。