第三章 第三讲 误差评定及检测

- 格式:ppt

- 大小:4.08 MB

- 文档页数:37

工程测量中的误差检查方法作为一门应用科学,工程测量在现代社会中扮演着至关重要的角色。

然而,在工程测量中,误差是无法避免的,这就需要我们对误差进行检查并采取相应的措施进行修正。

本文将讨论工程测量中常见的误差类型以及相应的检查方法,以帮助工程师们更好地进行测量工作。

一、随机误差的检查方法随机误差是由于各种不可预测因素引起的,其大小和方向是无法确定的。

为了减小随机误差对测量结果的影响,我们可以采取以下几种检查方法:1. 重复测量法:重复测量是最常用且简单的方法之一。

通过多次重复测量同一物理量,可以得到一系列数据,并计算平均值。

如果多个测量结果接近,则可以认为测量结果较为可靠;反之,则可以考虑是否存在随机误差。

2. 入场法:入场法是指通过不同人员进行重复测量并进行对比。

由于不同人员的测量习惯和水平可能不同,通过对比不同人员的测量结果,可以发现其中的随机误差。

需要注意的是,入场法并不能完全消除随机误差,但可以提供一些有价值的参考信息。

二、系统误差的检查方法系统误差是由于测量仪器、环境条件等系统因素引起的,其大小和方向是固定的。

为了检查并修正系统误差,我们可以采取以下几种方法:1. 标准物体校正法:通过与已知标准物体进行比较,可以发现测量仪器的系统误差。

标准物体可以是具有已知尺寸、形状或属性的物体,例如经过校准的尺子、块体等。

通过对比测量结果和标准物体的差异,可以得出系统误差的大小和方向,并进行修正。

2. 反复测量法:反复测量法是指对同一物理量进行多次测量,并观察测量结果的变化情况。

如果测量结果在一定范围内波动,说明系统误差较小;如果测量结果持续偏离,说明存在系统误差。

通过对测量结果的观察和分析,可以判断系统误差的存在与否,并采取相应的纠正措施。

三、人为误差的检查方法人为误差是由于操作者的主观因素引起的,例如疲劳、不准确的读数等。

为了减小人为误差对测量结果的影响,我们可以采取以下几种方法:1. 仪器校准法:人为误差的检查主要是通过对测量仪器进行校准来实现的。

测试观测误差与精度评定的统计方法在各个领域的科学研究和工程实践中,测试观测误差和精度评定是非常重要的环节。

无论是实验室的物理实验,还是野外的地理测量,准确地评估观测误差和确定测量精度,对于科学研究和工程设计具有重要意义。

本文将介绍一些常用的统计方法,用于测试观测误差和精度评定。

一、误差来源及其分类在进行测试观测时,误差是难以避免的。

误差来源主要分为系统误差和随机误差。

系统误差是由于仪器、设备或实验装置固有的缺陷和不完善性引起的,通常是可预测和可纠正的。

而随机误差则是由于各种不可控因素引起的,是无规律的、难以预测和消除的。

系统误差可再分为系统差和仪器差。

系统差是由于测试仪器的固有误差导致的,可以通过仪器的校准进行补偿和纠正。

而仪器差则是由于操作人员的技术水平和个人因素引起的误差,通常通过培训和严格的操作规程来减小。

随机误差具有不可预测性和随机性,它包括了各种不可控因素的影响,例如测量环境的变化、人为操作的不确定性以及实验观测的误差等。

这类误差是在一定的误差区间内随机地分布,并且在多次测量中可以消除或抵消。

二、误差测试与数据处理在进行误差测试时,常用的方法包括重复测量法、平均值法和比较测量法。

重复测量法是通过多次测量同一物理量,在测试过程中消除偶然误差,得出一个相对稳定的测量结果,并计算出测量的方差和标准差,用以表示该物理量的误差范围和精度。

平均值法是通过对多次测量结果进行算术平均,消除个别测量结果的影响,获得更为精确的测量结果。

在进行平均值计算时,还需计算平均值的标准差,以衡量测量结果的精度和可信程度。

比较测量法是通过将待测量与已知准确值进行比较,计算其差值和误差范围。

这种方法适用于对已有标准的测量、校准和验证,能够提供较高的精度和可信度。

三、精度评定方法对于测量结果的精度评定,我们通常使用误差范围、标准差和置信区间等指标。

误差范围是指预期测量结果与准确值之间的差值。

它用于表示测量结果的精度范围,通常以正负误差边界的形式给出。

实验过程中误差的估计与分析一、误差的定义与分类1.误差的定义:在实验过程中,由于测量工具不精密、测量方法不科学、估读不准确、环境因素等原因,导致实验数据与真实值之间存在差异,这种差异称为误差。

2.误差的分类:(1)系统误差:由于实验仪器、测量方法等原因导致的误差,具有稳定性、规律性。

(2)偶然误差:由于测量者、测量环境等因素导致的误差,具有随机性、不确定性。

(3)粗大误差:由于操作不当、读数错误等原因导致的明显偏离真实值的误差。

二、误差的估计1.误差估计的方法:(1)通过多次重复实验,计算平均值,减小偶然误差的影响。

(2)采用精密的测量仪器,提高测量的准确性。

(3)分析实验过程中的系统误差,寻找原因并进行修正。

2.误差范围估计:(1)根据实验数据,计算标准偏差、方差等统计量,估计误差的范围。

(2)利用置信区间、置信概率等统计方法,对实验结果的可靠性进行评估。

三、误差分析1.误差来源分析:(1)测量仪器:仪器的精度、稳定性、使用方法等。

(2)测量方法:实验方案的设计、数据采集、处理和分析等。

(3)测量者:操作技能、估读能力、主观判断等。

(4)环境因素:温度、湿度、光照等。

2.误差分析的方法:(1)对比实验:通过对照实验组与实验组的数据,分析误差来源。

(2)因素分析:运用统计方法,分析各个因素对误差的影响程度。

(3)灵敏度分析:研究实验结果对参数变化的敏感程度,确定主要误差来源。

四、减小误差的方法1.选用精密的测量仪器,提高测量准确性。

2.改进实验方法,减小系统误差。

3.多次重复实验,计算平均值,减小偶然误差。

4.控制实验环境,减小环境因素对实验结果的影响。

5.提高测量者的操作技能和估读能力,减小粗大误差。

五、实验结果的评价1.评价指标:相对误差、绝对误差、精度等。

2.评价方法:(1)比较实验结果与真实值的差距,判断实验数据的准确性。

(2)分析误差来源和影响因素,评价实验方法的可靠性。

(3)结合实验目的和条件,评价实验结果的实用价值。

实验误差与不确定度的评估与处理实验误差是指实验结果与真实值之间的差异,而不确定度则是对实验结果的不确定性的评估。

在科学研究和实验中,准确评估实验误差和不确定度是十分重要的,因为它们能够提供对实验结果的可靠性和可信度的量化描述。

本文将介绍实验误差和不确定度的评估与处理方法。

一、实验误差的来源实验误差可以分为系统误差和随机误差两种类型。

系统误差是由于实验设计或操作中存在的固有偏差引起的,它使得实验结果在一定的范围内有偏移。

而随机误差则是由于各种随机因素(如仪器精度、环境变化等)引起的,它使得实验结果在不同的重复实验中有所变化。

二、不确定度的评估方法为了准确评估实验结果的不确定性,需要进行不确定度的评估。

常用的不确定度评估方法包括:1. 标准偏差法:通过测量一系列样本或重复实验来计算数据集合的标准偏差,从而评估实验结果的不确定度。

2. 线性回归法:对于存在线性关系的数据,可以使用线性回归方法来评估实验结果的不确定度。

3. 方差分析法:适用于多组数据比较的情况,通过比较组间和组内的方差来评估实验结果的不确定度。

4. 蒙特卡洛方法:通过随机数模拟实验,重复进行一系列实验来评估实验结果的不确定度。

三、实验误差与不确定度的处理在评估实验误差和不确定度之后,需要进行相应的处理方法来处理这些数据。

1.均值处理:对于多次实验的结果,可以计算其平均值来减小随机误差的影响,提高实验结果的精度。

2.数据筛选:排除明显异常的数据,避免实验误差的干扰,提高实验结果的准确性。

3.数据修正:根据实验误差的评估结果,可以对实验数据进行修正,降低系统误差的影响。

4.不确定度传递:在进行实验数据的处理和计算时,需要将实验结果的不确定度传递到最终的计算结果中,以保证结果的可靠性。

综上所述,实验误差和不确定度是科学研究和实验中必须要考虑的重要因素。

通过合适的评估方法对实验误差和不确定度进行准确的评估,并采取相应的数据处理方法,可以提高实验结果的精度和可靠性。

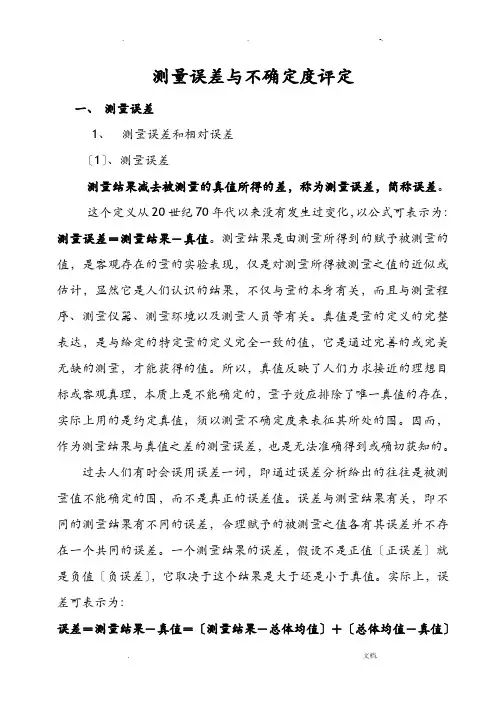

测量误差与不确定度评定一、测量误差1、测量误差和相对误差〔1〕、测量误差测量结果减去被测量的真值所得的差,称为测量误差,简称误差。

这个定义从20世纪70年代以来没有发生过变化,以公式可表示为:测量误差=测量结果-真值。

测量结果是由测量所得到的赋予被测量的值,是客观存在的量的实验表现,仅是对测量所得被测量之值的近似或估计,显然它是人们认识的结果,不仅与量的本身有关,而且与测量程序、测量仪器、测量环境以及测量人员等有关。

真值是量的定义的完整表达,是与给定的特定量的定义完全一致的值,它是通过完善的或完美无缺的测量,才能获得的值。

所以,真值反映了人们力求接近的理想目标或客观真理,本质上是不能确定的,量子效应排除了唯一真值的存在,实际上用的是约定真值,须以测量不确定度来表征其所处的围。

因而,作为测量结果与真值之差的测量误差,也是无法准确得到或确切获知的。

过去人们有时会误用误差一词,即通过误差分析给出的往往是被测量值不能确定的围,而不是真正的误差值。

误差与测量结果有关,即不同的测量结果有不同的误差,合理赋予的被测量之值各有其误差并不存在一个共同的误差。

一个测量结果的误差,假设不是正值〔正误差〕就是负值〔负误差〕,它取决于这个结果是大于还是小于真值。

实际上,误差可表示为:误差=测量结果-真值=〔测量结果-总体均值〕+〔总体均值-真值〕=随机误差+系统误差〔2〕、相对误差测量误差除以被测量的真值所得的商,称为相对误差。

2、随机误差和系统误差〔1〕、随机误差测量结果与重复性条件下,对同一被测量进展无限屡次测量所得结果的平均值之差,称为随机误差。

随机误差=测量结果-屡次测量的算术平均值〔总体均值〕重复性条件是指在尽量一样的条件下,包括测量程序、人员、仪器、环境等,以及尽量短的时间间隔完成重复测量任务。

此前,随机误差曾被定义为:在同一量的屡次测量过程中,以不可预知方式变化的测量误差的分量。

随机误差的统计规律性:○1对称性:绝对值相等而符号相反的误差,出现的次数大致相等,也即测得值是以它们的算术平均值为中心而对称分布的。

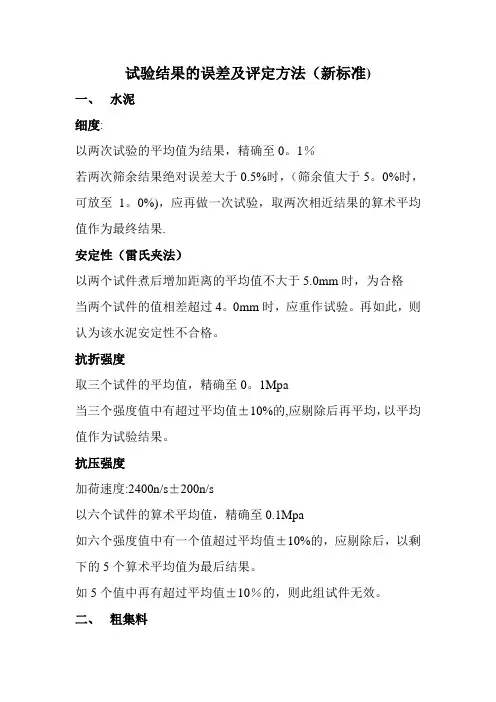

试验结果的误差及评定方法(新标准)一、水泥细度:以两次试验的平均值为结果,精确至0。

1%若两次筛余结果绝对误差大于0.5%时,(筛余值大于5。

0%时,可放至1。

0%),应再做一次试验,取两次相近结果的算术平均值作为最终结果.安定性(雷氏夹法)以两个试件煮后增加距离的平均值不大于5.0mm时,为合格当两个试件的值相差超过4。

0mm时,应重作试验。

再如此,则认为该水泥安定性不合格。

抗折强度取三个试件的平均值,精确至0。

1Mpa当三个强度值中有超过平均值±10%的,应剔除后再平均,以平均值作为试验结果。

抗压强度加荷速度:2400n/s±200n/s以六个试件的算术平均值,精确至0.1Mpa如六个强度值中有一个值超过平均值±10%的,应剔除后,以剩下的5个算术平均值为最后结果。

如5个值中再有超过平均值±10%的,则此组试件无效。

二、粗集料筛分试样:称量精确至0.1%各筛分计筛余量及筛底存量的总和与筛前试样总质量相比,相差不得超过总质量的0.5%分计、累计筛余精确至0。

1%由筛底存量除以扣除损耗后的干燥集料总质量计算0.075mm筛的通过率。

试验结果以两次试验的平均值表示。

精确至0。

1%当两次试验结果P0。

075的差值超过1%,试验应重新进行。

表观密度试验结果精确至小数点后3位含水率精确至0。

1%以两次试验结果的平均值为最后结果吸水率精确至0.01%以两次试验结果的平均值为最后结果.堆积密度精确至小数点后2位以两次试验结果的平均值为测定值含泥量精确至0.1%以两次试验的平均值作为测定值两次结果的差值超过0。

2%,应重新取样试验针片状含量精确至于0.1%压碎值试样精确至1g结果精确至0。

1%以三次平均值为测定结果。

三、细集料筛分称烘干试样500g,准确至0。

5g称量各筛筛余试样的质量,精确至0.5g,所有各筛的分计筛余量和底盘中剩余的总量与筛分前的试样总量,相差不得超过后者的1%分计筛余、累计筛余结果准确至0.1%应进行两次平行试验,以试验结果的算术平均值作为测定值,如两次试验所行的细度模数之差大于0。

第三讲、医学研究中的误差及控制方法2010-5-26 由ceo 编辑阅读:433次第三讲、医学研究中的误差及控制方法误差是泛指原始数据及其统计指标与真实情况之间的差别。

在医学科研中,由于事物的个体差异、内外因素的影响,样本的有限性,同时认识能力和观测技术的限制,产生了人们对同一事物的各种观测数据和实验结果不可能都一致,如果研究者对这个问题不予考虑、不予控制,那么,即使对这些资料作了统计处理,出现了明显的效果,也是不科学的,因为它的重复性极差,可能会导致相反的结论。

所以,研究者应认识和掌握研究中的各种误差的性质、来源、规律、以及控制误差的方法,对科研工作是有着非常重要的意义。

一、误差的种类及来源在医学研究中,误差的种类较多,一般可以概括为两种属性,即自然误差和人为误差两大类。

(一)、自然误差自然误差是客观存在的各种误差现象,不以从们的意志为转移,自然误差一般是双向性的(围绕一个中心双向动摇),并且按一定的规律发生。

实验设计再好也无法消除自然误差,但研究者能掌握其规律或将它减少到最低限度。

1、抽样误差在抽样研究中即使在同一总体中随机抽取若干含量相同的样本,各样本的均数(或率)相互会有所不同,这些样本间的差异是反映了样本与总体间的差异,这种由于抽样而引起的差异,在统计上称为抽样误差。

值得注意的是抽样误差是不可避免的,但是有办法可以减少的。

2、个体误差个体误差是受试对象(人或动物等)本身所固有的生理、生化或机能方面的差异,所以也叫生物的差异性。

例如条件相同的个体在同一指标上的差别,若测量同一批同性别同年龄的不同个体的血压其数值必然存在一定的差异,受试对象的机能方面如视觉、听觉、嗅觉的触觉等感官来判定某项指标时所造成的误差等,即使受试对象是完全健康者,不同人也存在一定感官上的差异,这种差异是不可避免的。

3、随机测量误差随机测量误差是指同一观察对象(如检验标本),用同一方法重复测定时各次结果的差别,在收集资料的过程中,即使方法统一,仪器及标准试剂已经校正,但由于各种偶然因素的影响,造成同一对象多次测定的结果不完全一致,这种误差往往没有固定倾向,而是有的稍高有的稍低,所以也叫做偶然误差。