6数学史话——古代的镶嵌图案

- 格式:doc

- 大小:42.00 KB

- 文档页数:1

一文看懂百宝嵌|传承千年的极致美学美学家宗白华在《美学漫步》中指出:“ 芙蓉出水” 和” 错采镂金”代表了中国美学史上两种不同的美感或美的理想。

错采镂金属于人工雕琢的美;芙蓉出水属于天生丽质的美。

汉代的铜器陶器,王羲之的书法,顾恺之的画,陶潜的诗,宋代的白瓷,这是“初发芙蓉,自然可爱”的美。

以此类推,传统的百宝嵌作品可算是镂金错采之美。

何为百宝嵌?从字面上来说,“百宝”两字直接点明其工艺的贵重程度,指的是“金、银、宝石、珊瑚、翡翠、水晶、玛瑙、螺钿”等珍贵之物。

“嵌”意为把东西卡在空隙之中。

将珍贵材料钉入木器或漆器之中,组成花卉翎毛、人物山水等纹样或图画,此工艺便是百宝嵌。

明周制紫檀百宝嵌烹茶图提盒(中国嘉德)百宝嵌,又名“周制”,是在螺钿工艺基础上发展起来的,由明末清初扬州艺人周翥首创,古籍中多有记载。

清人钱泳在《履园丛话》中记载道:“周制之法,惟扬州有之。

明宋有周姓者,始创此法,故名周法。

其法以金、银、宝石、真珠、珊瑚、碧玉、翡翠、水晶、玛瑙、玳瑁、车渠、青金、绿松、螺钿、象牙、密蜡、沉香为之,雕成山水、人物、树木、楼台,花卉、翎毛,嵌于檀,梨、漆器之上。

”图|中国嘉德明代高濂在《遵生八笺》里记载:“如雕刻宝嵌紫檀等器,其费心思工本,为一代之绝。

”从这两段记载中不难看出百宝嵌工艺用料之珍奇,在当时属奢侈之物,绝非寻常人家所能享用。

因而,拥有一件上好的百宝嵌器物,不仅可赏珠宝美玉之荟萃,也可彰显自己雍容华贵的生活品质。

图|中国嘉德百宝嵌的应用及发展说起百宝嵌的应用范围,那叫一个广泛,大而屏风、床、桌、椅、书架,小则书箱、笔筒、盖盒、香炉、鼻烟壶等,均可见其身影。

或秀美而内敛,或华贵而张扬,风格多变。

图|檀藏传承图|檀藏传承图|檀藏传承明朝晚期,社会稳定,经济繁荣。

正所谓“事必常饱,然后求美;衣必常暖,然后求丽”,大量穷工极巧的器物应运而生,百宝嵌工艺正是在这一背景中逐渐发展起来的。

明大漆百宝嵌婴戏图方角柜(中国嘉德)而到了清代这一时期,便是在继承的基础上,进一步发扬广大。

人教版数学五年级下册-打印版

关于镶嵌的发现

人们最早对于镶嵌的观察是自然界的六角形蜂窝。

公元前4世纪古希腊的数学家帕普斯就观察到蜜蜂只用正六边形制造它们的巢室。

这种形状的构造会使所需要的材料最少,而且所形成的空间最大。

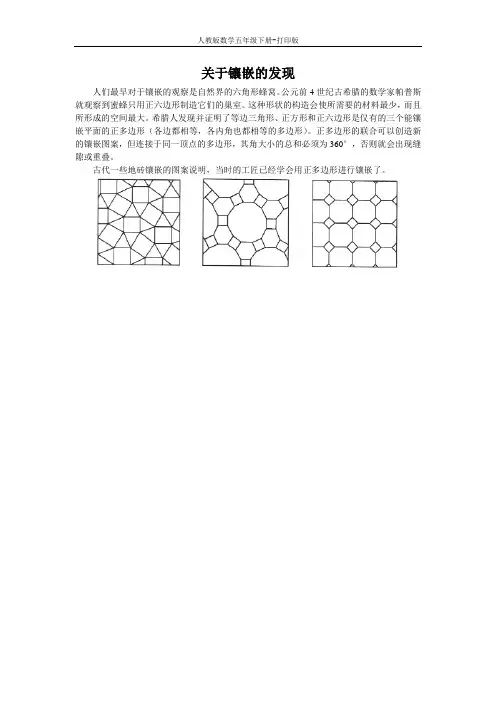

希腊人发现并证明了等边三角形、正方形和正六边形是仅有的三个能镶嵌平面的正多边形(各边都相等,各内角也都相等的多边形)。

正多边形的联合可以创造新的镶嵌图案,但连接于同一顶点的多边形,其角大小的总和必须为360°,否则就会出现缝隙或重叠。

古代一些地砖镶嵌的图案说明,当时的工匠已经学会用正多边形进行镶嵌了。

解读埃舍尔镶嵌图形埃舍尔,全名毛里茨·科内流斯·埃舍尔(Maurits Cornelius Escher),一名对现代影响深远,却被史学家遗忘的、世界艺术史上“绝无仅有的”艺术家。

和其他依靠感性进行创作的艺术家不同,埃舍尔的作品是经过复杂的理性思维的产物。

他从事物的精确、规则、秩序等特性中发现了美,创造了美。

一、埃舍尔的镶嵌图形关于平面规则分割(平面镶嵌图形),埃舍尔写到:“在领域,平面规则分割已经从理论上获得了充分的研究……数学家打开了一扇通向无限可能性的大门,但是他们自身并没有进入其中看看。

他们特殊的禀赋使他们对如何打开这扇门的方式更感兴趣,而对隐藏在其后的花园不感兴趣。

”埃舍尔正是从一个艺术家的角度,利用数学家的发现,发掘了美,创造了美。

他的平面规则分割作品令许多数学家吃惊。

他在已知的17种抽象平面分割群组形式上创造了许多具象镶嵌图案。

这种把抽象的几何形状赋予具象的形象其实是一种复杂的图形思维过程。

要完成具象镶嵌图案的创作,对各个图形的思考必须要非常严谨,每个镶嵌图形既要考虑它的镶嵌可能性,又要赋予具体的形象,而且这种镶嵌是四面无限延伸的,这就必须要具备很强的图形(图像)联想能力。

埃舍尔的图形镶嵌作品,可以将其分为单体镶嵌、双体镶嵌、多体镶嵌和渐变镶嵌四种形式。

二、镶嵌图形的构思过程1.几何形状的演变通过对埃舍尔的镶嵌图形的研究发现,其作品都是通过对简单的几何形状的具象思维而逐渐演绎而来的。

如果将其作品中的镶嵌图形作逆向思维,即向简单的几何形状演化,我们会发现——到最后只是一个简单的正方形而已。

由此可见,正方形是镶嵌的最基本图形,一切复杂的可以用作镶嵌的图形都是由其演化而来的(如图1)。

通过对正方形作可镶嵌式分割,会得到很多几何形,如果把这些几何形再作进一步细化分割,就会形成具象的可用于镶嵌的图形。

这样看起来似乎非常简单,其实不然,由简单的几何形状到演化为具象的图形的过程,其实是很复杂的一种思维过程,需要具备特别强的图形思维及联想能力才可能做到。

金玉良缘——探寻馆藏金镶玉将玉器与贵重金属镶嵌于一体,可以追溯到春秋战国时期,但当时的玉器主要与青铜相结合,偶见鎏金嵌玉或玉金合器。

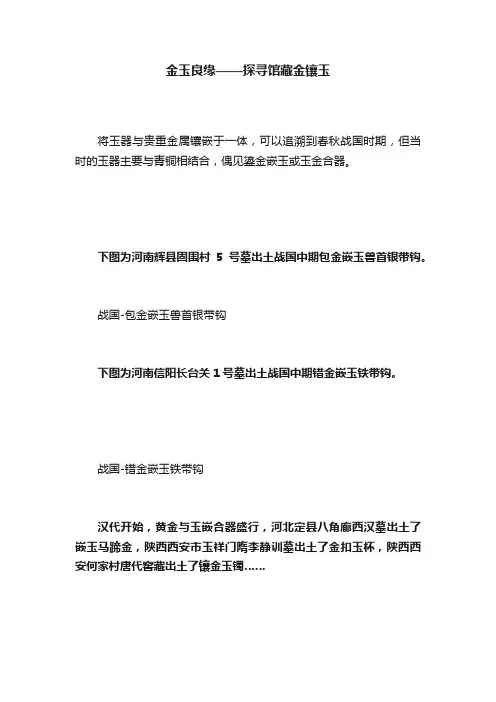

下图为河南辉县固围村5号墓出土战国中期包金嵌玉兽首银带钩。

战国-包金嵌玉兽首银带钩下图为河南信阳长台关1号墓出土战国中期错金嵌玉铁带钩。

战国-错金嵌玉铁带钩汉代开始,黄金与玉嵌合器盛行,河北定县八角廊西汉墓出土了嵌玉马蹄金,陕西西安市玉祥门隋李静训墓出土了金扣玉杯,陕西西安何家村唐代窖藏出土了镶金玉镯……汉-嵌玉马蹄金隋-金扣玉杯唐-镶金玉镯明代时期,由于海上贸易的拓展,海外的贵重珠宝大量输入,使中国传统的金玉观念得到改变,玉饰件上除了用金箔片镶包外,还镶嵌各种色泽的宝石。

明代金玉艺术在历经了时代与文化的变迁,继承、思变、影响和融合,它深得历朝工艺的精髓,无论工艺还是艺术格调都有了新的发展,并融汇贯通形成独特的艺术风格。

明代宫廷贵族金玉器物装饰的重要特点是金玉珠宝多样材料的融合装饰。

金、玉、珠、宝融为一体,以镶嵌、镂空、锤刻、焊接等精细工艺,将不同质地、不同色泽的金玉珠宝,组成雍容华贵的稀世粹珍,更能突显明代宫廷皇家气派。

明代金玉艺术的又一特点是受文人文化的发展影响,诗书画印成为文人思想与审美服务的装饰手法。

金玉饰物的表现开始通过诗书画印传递这种文人审美。

明代玉器最深受文人画艺术的影响,大量的文具,文玩及陈设玉,用于点缀文房,陶冶情操,成为风雅玩物。

明代金玉工艺逐步形成宫廷工艺和民间工艺两大体系。

皇家内府“银作局”全国能工巧匠集工艺技巧之大成,工艺严谨精巧具有皇室的雍容奢华。

民间工艺相对更具有生活气息,自由,工艺重实用简约,秀丽。

随着明代金细细工艺与琢玉工艺的蓬勃发展,形成明代独特的金玉珠宝镶嵌。

明代金玉制品的工艺特色为精密、纤巧,喜镂空。

并使得花丝工艺和透雕工艺在当时发挥得淋漓尽致,形成了明代较为鲜明的金银细金工艺和琢玉工艺的艺术及工艺特色。

明代金玉饰物将中国传统儒释道文化表现得淋漓尽致,有造型装饰呈现出端庄、敦厚、富丽堂皇的,也有简约、质朴和豪放的,或淡雅秀丽和诗情画意的。

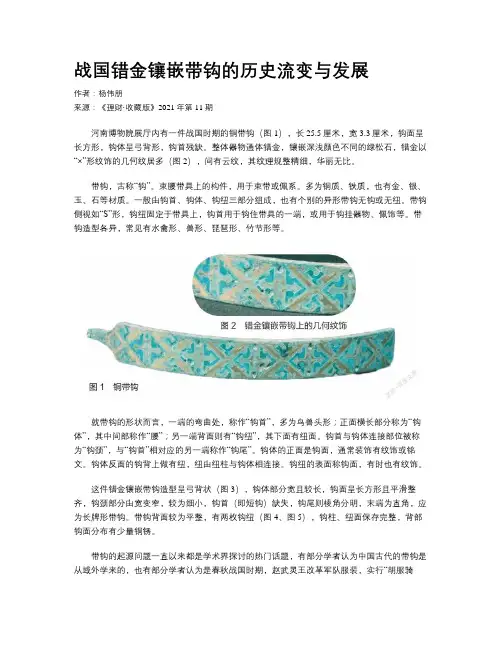

战国错金镶嵌带钩的历史流变与发展作者:杨伟朋来源:《理财·收藏版》2021年第11期河南博物院展厅内有一件战国时期的铜带钩(图1),长25.5厘米,宽3.3厘米,钩面呈长方形,钩体呈弓背形,钩首残缺。

整体器物通体错金,镶嵌深浅颜色不同的绿松石,错金以“×”形纹饰的几何纹居多(图2),间有云纹,其纹理规整精细,华丽无比。

带钩,古称“钩”。

束腰带具上的构件,用于束带或佩系。

多为铜质、铁质,也有金、银、玉、石等材质。

一般由钩首、钩体、钩纽三部分组成,也有个别的异形带钩无钩或无纽。

带钩侧视如“S”形,钩纽固定于带具上,钩首用于钩住带具的一端,或用于钩挂器物、佩饰等。

带钩造型各异,常见有水禽形、兽形、琵琶形、竹节形等。

就带钩的形状而言,一端的弯曲处,称作“钩首”,多为鸟兽头形;正面横长部分称为“钩体”,其中间部称作“腰”;另一端背面则有“钩纽”,其下面有纽面。

钩首与钩体连接部位被称为“钩颈”,与“钩首”相对应的另一端称作“钩尾”。

钩体的正面是钩面,通常装饰有纹饰或铭文。

钩体反面的钩背上做有纽,纽由纽柱与钩体相连接。

钩纽的表面称钩面,有时也有纹饰。

这件错金镶嵌带钩造型呈弓背状(图3),钩体部分宽且较长,钩面呈长方形且平滑整齐,钩颈部分由宽变窄,较为细小,钩首(即短钩)缺失,钩尾则棱角分明,末端为直角,应为长牌形带钩。

带钩背面较为平整,有两枚钩纽(图4、图5),钩柱、纽面保存完整,背部钩面分布有少量铜锈。

带钩的起源问题一直以来都是学术界探讨的热门话题,有部分学者认为中国古代的带钩是从域外学来的,也有部分学者认为是春秋战国时期,赵武灵王改革军队服装,实行“胡服骑射”,胡服才由北方传入中原地区,伴随着胡服的出现,人们的生活中才有了“带钩”。

考古发现证实,中国最早的带钩可以追溯到新石器时代鹿骨状钩形器,再到后来浙江一带良渚文化时期的玉带钩(图6),这一时期的玉质钩状形器物也称为带钩,到了春秋中晚期,带钩开始大量出现在齐、燕、楚、秦等国的广阔地域内。

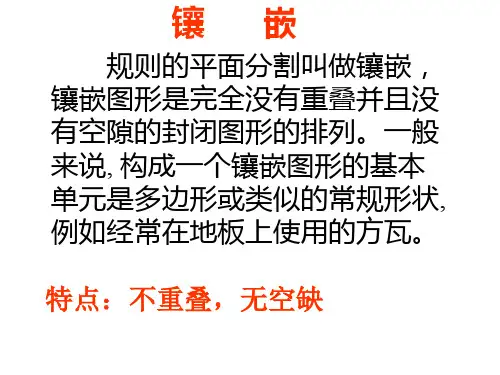

数学镶嵌的概念数学镶嵌是一种研究几何图形在平面上重复排列并填满整个平面的方法。

镶嵌中的图形可以是简单的几何形状,如正方形、三角形和六边形,也可以是复杂的图案或多边形。

数学镶嵌的起源可以追溯到古代文明,例如古埃及和古希腊。

人们发现,在拼砌瓷砖或建筑墙壁时,使用不同的几何形状可以创建出令人赏心悦目的图案。

通过对这些规则和几何形状的研究,数学家们逐渐发现了有关镶嵌的各种性质和规律。

在数学镶嵌中,根据图案的特性和属性,可以分为不同的类型。

例如,周期性镶嵌是指在平面上按照固定的规则和间隔重复排列的图案。

当无穷大的平面被填满时,周期性镶嵌将会无限重复出现。

著名的周期性镶嵌包括蜂窝镶嵌和希尔伯特镶嵌。

除了周期性镶嵌,还有一种称为拓展镶嵌的类型,其中图案可以在平面上无限延伸,而不是简单地重复。

拓展镶嵌的一个例子是彼得•菲尔茨镶嵌,它由一个基本单元和一个规则的镶嵌规则组成,该规则可以生成无限数量的图案。

数学家们对数学镶嵌的研究产生了许多有趣的发现和定理。

其中之一是由著名的德国数学家库尔特•格尔德尔在1974年提出的四色定理。

该定理指出,任何一个平面上的地图都可以用四种颜色进行着色,以使相邻区域的颜色不同。

这对于数学镶嵌的研究来说是一个重要的发现,因为地图可以看作是平面上的图案镶嵌。

在实际应用中,数学镶嵌有许多有趣和重要的应用。

例如,在建筑设计和装饰中,设计师经常使用镶嵌图案来创造出精美和独特的效果。

数学镶嵌也在计算机图形学和纹理生成中扮演着重要的角色,用于生成复杂的图案和纹理。

数学镶嵌的研究不仅涉及到几何形状和图案的排列,还涉及到对对称、周期性和拓展性质的研究。

这种研究不仅对于解决实际问题有着重要的应用,还有助于发展数学理论和推动数学的进步。

总结来说,数学镶嵌是一种研究几何图形在平面上重复排列并填满整个平面的方法。

它通过对图形的性质和规律的研究,探索了几何形状的排列和对称性质。

数学镶嵌在建筑设计、装饰、计算机图形学和纹理生成等领域有着广泛的应用。

华夏祖先平面镶嵌的例子

华夏祖先平面镶嵌是一种传统艺术形式,将各种彩色石块、玉石、贝壳等材料镶嵌到扁平的基底上,形成精美的图案。

这一技艺在华夏民族的历史文化中源远流长,代表了中华民族的智慧和创造力。

华夏祖先平面镶嵌的一个经典例子是《腾云驾雾图》。

这幅作品描绘了一匹神龙凌空腾飞的场景。

整个图案由数十种颜色鲜艳的石块镶嵌而成,每个石块都被精细地雕刻成各种形状,如云朵、水波和龙鳞等。

镶嵌艺术家运用独特的技巧和想象力,将各种石材的色彩和纹理巧妙地组合在一起,使得整个图案富有层次感和动感。

龙的身躯利用丰富的石色展现出惊艳的立体感,仿佛随时要从基底中腾空而起。

除了《腾云驾雾图》,还有许多其他华夏祖先平面镶嵌的经典作品。

比如《富贵有余》描绘了一副具有传统象征意义的富贵图案,以及《万水千山》展示了壮丽的山水景色等等。

这些作品不仅体现了华夏祖先对大自然的崇敬,也展现了他们对美好生活的追求。

华夏祖先平面镶嵌技艺独特精湛,通过将不同材料的颜色、质地和形状相互融合,达到了一种美轮美奂的效果。

它不仅是一种工艺,更是中华民族优秀传统文化的重要组成部分,值得我们传承和弘扬。

华夏祖先平面镶嵌的例子华夏祖先平面镶嵌是一种精湛的艺术技巧,它表现了古代华夏文明的卓越智慧和精湛工艺。

这种技艺在中国古代非常盛行,它不仅运用于建筑、器物、服饰等方面,还广泛应用于书法、绘画、雕刻等艺术形式中。

在中国古代文化中,平面镶嵌被赋予了极高的价值和意义,成为了华夏文化的象征之一。

古代华夏祖先平面镶嵌技艺的代表作品之一就是出土于湖北荆州的楚王陵出土的金银宝剑。

这把宝剑是楚国最重要的国宝之一,它的刀身上使用了精湛的平面镶嵌技艺。

镶嵌在剑身上的图案包括虎、龙、凤凰等神兽,这些图案都是华夏古代文化中的重要符号,它们象征着力量、权力和神秘。

这些图案的完美镶嵌使得整把宝剑显得格外华丽和神秘,展现出了古代华夏祖先对美的追求和高超的艺术技巧。

在中国古代文化中,平面镶嵌技艺被广泛应用于器物的装饰上。

例如,春秋时期出土的鸟纹铜爵,它是中国古代青铜器中的代表作品之一。

爵的表面镶嵌着鸟的图案,而这些镶嵌图案的线条和纹饰十分精致,展现了古代华夏人对美的追求和非凡的工艺水平。

爵的镶嵌图案不仅增强了器物的美观度,还体现了古代华夏人对自然界的崇敬和敬畏之情,展现了他们丰富的创造力和审美情趣。

平面镶嵌技艺在中国的建筑装饰中也有着广泛的应用。

例如,敦煌莫高窟中的壁画便运用了精湛的平面镶嵌技艺。

在这些壁画中,绘画与石雕相结合,细腻的线条和装饰图案使得壁画呈现出了极高的审美价值和艺术价值。

通过不同颜色和材质的平面镶嵌,壁画中的花鸟山水等图案显得格外生动和立体,这些图案不仅美观大方,而且富有灵动的生命力。

这些镶嵌图案使得壁画更具艺术感和立体感,增强了视觉效果,展现了古代华夏人对美的追求和高超的艺术造诣。

除了在建筑、器物等方面的应用外,平面镶嵌技艺还广泛应用于中国古代的书法、绘画、雕刻等艺术形式中。

例如,唐代的贴金画、宋代的之画、元代的漆器、明清时期的宫廷工艺品等,都运用了平面镶嵌技艺。

这些艺术品的镶嵌图案精美细腻,镶嵌工艺复杂精湛,充分展现了古代华夏人的审美情趣和工艺水平,丰富了中国古代艺术的内涵和外延。

数学抽象的魅力——奇妙的彭罗斯镶嵌早在60年代初期,数学家们就认为,在至少以两种不同形状面砖为基础的任何非规律性贴砖方式中,必定存在一种用相同形状的面砖(或这两种不同形状面砖的子集)排列而成的规律性贴砖方式,然而他们还不能对此加以证明.1964年,哈佛大学的一名研究生岁伯特·伯杰论证了这种看法是错误的.10年以后,正当雷施研究复活节彩蛋时,牛津大学的理论物理学家、富有充分想象力的罗杰·彭罗斯提出了两种新面砖,它们称为风筝和飞镖,达到需要的目的.如图中所示,风筝和飞镖必须角与角连接在一起,但有些边则不能与其他面砖的边相接触.在面砖上做出凸起和凹口来限制它们,以免排列成不需要的形式.令人惊奇的是,风筝与飞镖能够以无限多的方式在平面上贴砖,其中没有一种是规律性的,但其图案可具有高度的对称性,它们本身总是没有重复就终止了.最值得注意的是,在这些贴砖方式中,任何一种贴砖方式中的有限范围往往是无穷尽地出现在该种特殊贴砖方式中的其他地方,也往往是无穷尽地以每隔一个贴砖的形式出现.马丁·加德纳在《科学美国人》的封面故事人物一文(1977年1月)——彭罗斯面砖爱好者必读——中写道:“要知道这种情况是多么的奇妙,设想一下你生活在一个无限的平面上,它由彭罗斯的无穷无尽的贴砖方式中的一种来镶嵌成花纹状.你可以在不断扩大的面积内,一块一块地检验你所贴好的图案.不管你检查了多少块,总是不能确定你究竟是在哪一块贴砖上.不管你走得多远,或分区划片地检验也无济于事,因为所有这些范围都属于一个大的有限范围,里面所有拼图也都是准确地多次重复.当然,这对任何规律性的棋盘结构来说都是正确的,也是无关紧要的.然而彭罗斯的世界却不是规律性的,在无穷无尽的各种方式中,它们彼此各不相同,而且也只有在不能达到的界限处,才能把一个与另一个区别开来.”彭罗斯的贴砖方法如果这还不足以使你兴奋的话,接着加德纳又解释了另一个值得注意的特性,该特性由剑桥大学的数学家约翰·霍顿·康韦发现.假设你生活在某一城镇中,它是一个任意大小的圆形区域,该城镇是彭罗斯世界中的某处.你必须走多远才能发现一个完全相同的城镇?康韦证明了,远于你所在城镇的直径两倍处,你都不必去尝试!而且,如果你突然要迁往彭罗斯世界的无穷无尽的任何其他处,那么你也总是要迁往远离这座城至多直径两倍之处,那里就有与原住地相匹配的地方,而且很可能就在至多直径一倍之处.彭罗斯的宇宙论的含义也是令人大吃一惊.只要用两种简单的基本组合,或者说原子,就能创造出数量无限的世界.所有的原子世界在任何可想象的有限范围内都显示出惊人的规律性,然而在宇宙范围内则显出独特的不规则性.。