农业基础化学-2分析化学概述

- 格式:ppt

- 大小:21.66 MB

- 文档页数:27

1.分析化学是化学的一个分支科学,是关于测定物质的质和量的科学,是化学测量和表征的科学2.定性分析:确定物质是由哪些组分--元素,离子,基团或化合物所组成3.定量分析:测定物质中有关组分的含量4.化学分析:以物质的化学反应为基础的分析方法5.仪器分析:以物质的物理化学性质为基础的仪器分析方法6.仲裁分析:不同单位对同一产品的分析结果有争议时,要求某单位(如一定级别的药检所,法定检验单位等)用法定方法进行准确的分析,以判断原分析结果是否准确7.系统误差:是由测定过程中某些确定的因素造成的8.偶然误差:是由某些不确定的原因或某些难以控制得原因造成的9.方法误差:不适当的实验设计或分析方法本身所造成的误差10.操作误差:操作人员的主观原因或习惯在实验过程中所引起的误差11.误差:测量值与真实值之间的差值12.相对误差:绝对误差在真实值中所占的百分率13.标准参考物质:必须要有公认的权威机构鉴定,并给与证书,具有良好的均匀性和稳定性,其含量测定的准确度至少高于实际测量的3倍14.偏差:是指某一尺寸减其基本尺寸所得的代数差15.相对偏差:单次测量值的绝对偏差在平均值中所占的百分率16.平均偏差:各测量值的绝对偏差的绝对值的算数平均值17.相对平均偏差:平均偏差在平均值中所占的百分率18.准确度:测量值与真实值的符合程度19.精密度:在相同条件下,同一试样的重复测定值之间的符合程度20.有效数字:是指在分析工作中实际测量到的数字,除最后一位是可疑的外,其余的数字都是准确的21.有效数字的修约:计算前舍去多余数字的过程22.平均值的置信区间:表示在一定置信水平下,以单位测定值x为中心,包括总体平均值在内的可信范围23.空白实验:在不加试样的情况下,按照与试样测定相同的条件和步骤进行的实验24.对照实验:用已知含量的标准试样或纯溶液,在与试样相同的测定条件下进行分析测定,所得分析结果与已知含量比较,便可得出分析的误差,有时可对测定误差加以校正25.回收试验:用所建方法测定出试样中被测组分的含量后,在几份相同的试样(n>5)中加入一定量的被测组分的纯品,在相同的条件下用相同的方法测定,计算回收率26.滴定分析法(容量分析法):是将一种已知浓度的溶液--标准溶液滴加到被测物质的溶液中,使其与被测物质按化学计量关系定量反应,然后根据所加入标准溶液的浓度与体积,计算出被测物质的含量的方法27.标准溶液:是已知准确浓度的溶液,称为滴定剂28.化学计量点:当加入的标准溶液的量与被测物质的量按照化学反应式的化学计量关系完全作用时,反应达到了化学计量点29.滴定终点:由于指示剂颜色发生变化或电位电导电流等发生突变而停止滴定之点30.终点误差(滴定误差):化学计量点与滴定终点不符产生的误差31.非水滴定法:在以水以外溶剂中的滴定反应为基础的滴定分析方法32.基准物质:能用于直接配制标准溶液或标定标准溶液的物质33.物质的量浓度:表示单位体积的溶液中所含溶质的物质的量34.滴定度:①以每毫升标准溶液中所含溶质的质量表示,以T B表示②每毫升标准溶液T能与被测组分B完全作用时消耗B的克数,以T T/B表示35.酸碱滴定法:是以质子转移为基础的滴定分析方法36.质子酸:能给出质子的物质37.质子碱:能接受质子的物质38.酸碱半反应:酸失去一个质子或碱得到一个质子转变成相互对应的碱或酸的反应39.共轭酸碱对:酸碱半反应中的酸与碱以质子联系而成共轭关系,相互依存又相互转换40.溶剂的质子自递反应:只发生在溶剂分子之间的质子转移反应,称为溶剂的质子自递反应41.分析浓度:溶液中溶质的总浓度42.平衡浓度:平衡状态时溶质或溶质各型体的浓度43.酸度:溶液中氢离子的平衡浓度称为酸度44.质量平衡(MBE):平衡状态时,溶质的各型平衡浓度之和与溶质分析浓度为等衡关系45.电荷平衡(CBE):处于平衡状态的水溶液是电中性的,既溶液中荷正电质点电荷之和必等于荷负电荷点电荷之和46.质子平衡(PBE):酸碱反应达到平衡时,酸与碱之间得失质子的平衡关系称为质子平衡47.质子条件式:质子平衡的数学表达式48.滴定突跃:在化学计量点附近溶液pH的突变称为滴定突跃49.滴定突跃范围:突跃所在的pH范围称为滴定突跃范围50.分布系数:溶液中某酸碱组分的平衡浓度占其总浓度的分数51.质子溶剂:能接受质子或给出质子的溶剂52.耦合亲质子溶剂:分子中无可转移质子,但却有较弱的接受质子能力和形成氢键的能力53.惰性溶剂:几乎没有接受质子和形成氢键的能力的溶剂54.均化效应:这种将不同强度的酸均化到溶质和质子水平的效应55.区分效应:能区分酸碱强弱的效应称为区分效应1.质子溶剂:能接受质子或给出质子的溶剂2.两性溶剂:既易给出质子又易接受质子的溶剂或称为中性溶剂3.酸性溶剂:给出质子能力较强的溶剂4.碱性溶剂:接受质子能力较强的溶剂5.耦合亲质子溶剂:分子中无可转移质子,但却有较弱的接受质子能力和形成氢键能力6.惰性溶剂:几乎没有接受质子和形成氢键的能力的溶剂7.混合溶剂:为使样品易于溶解,增大滴定突跃,并使终点指示剂变色敏锐,还可以将质子性溶剂与惰性溶剂混合使用8.非质子溶剂:没有给出质子的能力的溶剂称为无质子性溶剂9.均化效应和均化性溶剂:均化效应是指当不同的酸或碱在同一溶剂中显示相同的酸碱强度水平。

一,分析化学的定义分析化学(Analytical Chemistry)是人们获得物质化学组成和结构信息的科学.二,分析化学的任务1. 定性分析——鉴定物质的化学组成(或成分),如元素,离子,原子团,化合物等,即"解决物质是什么的问题".2. 定量分析——测定物质中有关组分的含量,即"解决物质是多少的问题".3. 结构分析——确定物质的化学结构,如分子结构,晶体结构等.三、分析化学的作用分析化学的应用范围几乎涉及国民经济,国防建设,资源开发及人的衣食住行等各个方面.可以说,当代科学领域的所谓"四大理论"(天体,地球,生命,人类的起源和演化)以及人类社会面临的"五大危机"(资源,能源,人囗,粮食,环境)问题的解决都与分析化学这一基础学科的研究密切相关.1. 分析化学在科学研究中的重要性目前世界范围内的大气,江河,海洋和土壤等环境污染正在破坏着正常的生态平衡,甚至危及人类的发展与生存,为追踪污染源,弄清污染物种类,数量,研究其转化规律及危害程度等方面,分析化学起着极其重要的作用;在新材料的研究中,表征和测定痕量杂质在其中的含量,形态及空间分布等已成为发展高新技术和微电子工业的关键;在资源及能源科学中,分析化学是获取地质矿物组分,结构和性能信息及揭示地质环境变化过程的的主要手段,煤炭,石油,天然气及核材料资源的探测,开采与炼制,更是离不开分析检测工作;分析化学在研究生命过程化学,生物工程,生物医学中,对于揭示生命起源,生命过程,疾病及遗传奥秘等方面具有重要意义.在医学科学中,医药分析在药物成分含量,药物作用机制,药物代谢与分解,药物动力学,疾病诊断以及滥用药物等的研究中,是不可缺少的手段;在空间科学研究中,星际物质分析已成为了解和考察宇宙物质成分及其转化的最重要手段.2. 分析化学在工,农业生产及国防建设中的重要性分析化学在工业生产中的重要性主要表现在产品质量检查,工艺流程控制和商品检验方面; 在农业生产方面,分析化学在传统的农业生产中,在水,土成分调查,农药,化肥,残留物及农产品质量检验中占据重要的地位,在以资源为基础的传统农业向以生物科学技术和生物工程为基础的"绿色革命"的转变中,分析化学在细胞工程,基因工程,发酵工程和蛋白质工程等的研究中,也将发挥重要作用;在国防建设中,分析化学在化学战剂,武器结构材料,航天,航海材料,动力材料及环境气氛的研究中都有广泛的应用.第三道作业化学分析一般过程包括五个主要步骤:样品的采集、试样的制备和分解、干扰组分的分离、含量的测定以及数据处理。

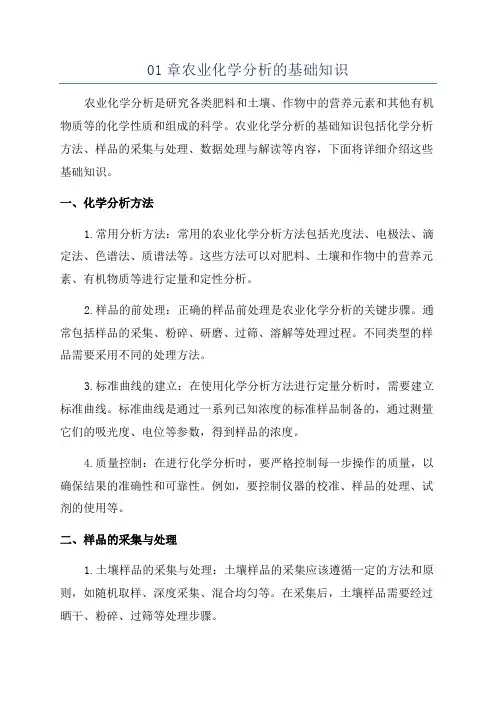

01章农业化学分析的基础知识农业化学分析是研究各类肥料和土壤、作物中的营养元素和其他有机物质等的化学性质和组成的科学。

农业化学分析的基础知识包括化学分析方法、样品的采集与处理、数据处理与解读等内容,下面将详细介绍这些基础知识。

一、化学分析方法1.常用分析方法:常用的农业化学分析方法包括光度法、电极法、滴定法、色谱法、质谱法等。

这些方法可以对肥料、土壤和作物中的营养元素、有机物质等进行定量和定性分析。

2.样品的前处理:正确的样品前处理是农业化学分析的关键步骤。

通常包括样品的采集、粉碎、研磨、过筛、溶解等处理过程。

不同类型的样品需要采用不同的处理方法。

3.标准曲线的建立:在使用化学分析方法进行定量分析时,需要建立标准曲线。

标准曲线是通过一系列已知浓度的标准样品制备的,通过测量它们的吸光度、电位等参数,得到样品的浓度。

4.质量控制:在进行化学分析时,要严格控制每一步操作的质量,以确保结果的准确性和可靠性。

例如,要控制仪器的校准、样品的处理、试剂的使用等。

二、样品的采集与处理1.土壤样品的采集与处理:土壤样品的采集应该遵循一定的方法和原则,如随机取样、深度采集、混合均匀等。

在采集后,土壤样品需要经过晒干、粉碎、过筛等处理步骤。

2.肥料样品的采集与处理:肥料样品的采集通常直接采购市场上的包装好的产品,但需要留取样品备用。

处理时应注意避免进水、受潮和变质等问题。

3.作物组织样品的采集与处理:作物样品通常采集植株不同部位的组织,如叶片、茎、根等。

采样时要注意避开受污染的地区,保持样品的新鲜度。

三、数据处理与解读1.数据的处理:在进行化学分析后,会得到一系列数据,如浓度值、吸光度值等。

这些数据需要进行统计分析、图表绘制等处理,以便更好地展现结果。

2.结果的解读:化学分析结果的解读需要考虑到样品的本身特性、分析方法的准确性和精确性等因素。

结果常常与标准值进行对比,以判断样品的品质。

3.结果的报告:化学分析结果会被整理成报告,用于向农民、研究人员或政府机构汇报。

分析化学简介本文章来源:考研网发布者:wenpinger 浏览次数:2057 发布时间:2010-2-02 15:04[概念]分析化学(analytical chemistry)是研究获取物质化学组成和结构信息的分析方法及相关理论的科学,是化学学科的一个重要分支。

分析化学以化学基本理论和实验技术为基础,并吸收物理、生物、统计、电子计算机、自动化等方面的知识以充实本身的内容,从而解决科学、技术所提出的各种分析问题。

[主要任务]分析化学的主要任务是鉴定物质的化学组成(元素、离子、官能团、或化合物)、测定物质的有关组分的含量、确定物质的结构(化学结构、晶体结构、空间分布)和存在形态(价态、配位态、结晶态)及其与物质性质之间的关系等。

分析化学的任务(1)确定物质的化学组成——定性分析(2)测量各组成的含量——定量分析(3)表征物质的化学结构、形态、能态——结构分析、形态分析、能态分析(4)表征组成、含量、结构、形态、能态的动力学特征——动态分析[分析化学的分类]仪器分析分类表分析化学是研究物质组成的科学,它包括化学分析、仪器分析两部分。

化学分析包括滴定分析和称量分析,它是根据物质的化学性质来测定物质的组成及相对含量。

仪器分析的方法很多,它是根据物质的物理性质或物质的物理化学性质来测定物质的组成及相对含量。

仪器分析根据测定的方法原理不同,可分为电化学分析、光学分析、色谱分析、其他分析法等4大类。

如右图。

化学分析是基础,仪器分析是目前的发展方向。

[化学分析与仪器分析比较]化学分析与仪器分析方法比较表:项目化学分析法(经典分析法)仪器分析法(现代分析法)物质性质化学性质物理、物理化学性质测量参数体积、重量吸光度、电位、发射强度等等误差0.1%~0.2%1%~2%或更高组分含量1%~100%<1%~单分子、单原子理论基础化学、物理化学(溶液四大平衡)化学、物理、数学、电子学、生物等等解决问题定性、定量定性、定量、结构、形态、能态、动力学等全面的信息[分析仪器]当代分析化学著重仪器分析,常用的分析仪器有几大类,包括原子与分子光谱仪,电化学分析仪器,核磁共振,X光,以及质谱仪。

《分析化学》课程标准一、课程概述(一)课程性质分析化学课程是化工应用技术专业、生物技术专业、环境管理与监测技术专业的一门必修课,它是研究物质的化学组成和分析方法的科学. 分析化学的基本原理与方法不仅是分析科学的基础,也是从事生物,环境,医药,化学其它分支学科的基础.本课程是一门技术性、实践性非常强的课程,被称为生产科研的眼睛,后续课有《仪器分析》、《精细化工产品检验技术》、《环境监测》、《生物工业分析》等课程。

(二)课程定位本课程是以培养生产一线的分析化验技能型人才为宗旨,以分析检验岗位的工作过程为导向,以工学结合为平台,以校企合作为途径面向济宁有机化工,无机化工,精细化工、生物制药、化学制药等企业,突出课程的实用性,技术性、综合性,主要目的是使学生掌握产品分析所需的全过程,培养学生的自主学习能力,动手能力以及对所学知识技能的综合应用能力,为学生今后进入分析检验岗位打下坚实的基础(三)课程设计思路1、课程设计理念(1)坚持以学生为中心、基本技能训练为中心、综合素质能力培养为中心,注重培养学生学习能力、动手能力、创新能力。

(2)在课程结构及教学方法上,打破以前课程设置以理论为主,实践作为理论的验证,实训项目与工作过程脱节的学科化体系,代之以岗位工作过程为导向,对知识体系进行重构、整合,实现教、学、做结合,理论、实践一体化的课程体系;(3)在学习顺序上,摈弃先学习知识再进行能力的训练的传统的教学模式,强调在岗位能力训练中学习相关理论知识;(4)在教学效果上,避免学非所用,用非所学,真正实现学习的知识技能能直接与所在工作岗位零对接。

2、课程设计思路(1)、对岗位能力进行分解,根据分析检验岗位工作任务,循序渐进地安排若干教学训练内容,在能力训练中归纳和总结知识;(2)、课程的学习以典型案例(实际分析检验项目)为载体,进行单元项目活动的设计,以工作任务为中心整合理论与实践,实现理论与实践的一体化;(3)、以形成性考核为主体,针对不同的工作任务,教师通过对学生分组讨论、自主总结、动手操作、检测报告等情况的考核,完成对学生知识和技能掌握情况的评估。

第一章绪论教学目的、要求:掌握分析化学的任务和分类方法;熟悉分析过程和步骤;了解分析化学的作用和发展。

教学重点及难点:分析化学的任务和分类方法,分析过程和步骤。

§1.1 分析化学的任务和作用一、分析化学的定义:分析化学是关于研究物质的组成、含量、结构、和形态等化学信息的分析方法及其相关理论的科学,既是一门独立的信息科学。

二、分析化学任务:1. 定性分析:鉴定物质中含有那些元素、离子、基团或化合物,及物质由什么组分组成。

2. 定量分析:测定组分的含量。

即可测定某一种也可测定所有组分。

3. 结构分析:研究物质的分子结构或晶体结构。

4. 形态分析:研究物质的价态、晶态、结合态等性质。

所以:分析化学——化学中的信息科学。

三、分析化学作用:分析化学是一门独立的化学信息科学,它不仅对化学本身的发展起着重大作用,而且在科学研究、经济建设、医药卫生及学校教育等方面都起着很重要的作用。

§1.2 分析化学的发展分析化学是一门古老的学科,它的起源可以追溯到古代炼金术。

当时的分析手段主要依靠感官和双手。

16世纪出现了第一个使用天平的试金实验室,有了分析化学的内涵。

到19世纪末,分析化学基本上由定性手段和定量技术组成,进入20世纪,由于现代科学的发展,相邻学科间的渗透,使分析化学经历了三次巨大的变革。

1.分析化学创立阶段:1640—1840年之间。

2.第一次变革:20世纪30年代,物理化学溶液理论的发展,为分析化学提供了理论基础,建立了溶液中的“四大平衡”理论,使分析化学从一门技术成为一门科学。

3.第二次变革:二次大战前后,40-60年代,物理学与电子学的发展,促进了分析化学中物理和物理化学分析方法的发展,使分析化学从以经典分析为主发展到以仪器分析为主的现代分析化学。

4. 第三次变革:70年代末到现在,以计算机应用为主要标志的信息时代的来临,给科学的发展带来巨大冲击,提出了许多要求,分析化学目前正处在第三次大变革时期。