《中国历史地理学》期末考试复习资料学习资料

- 格式:doc

- 大小:47.50 KB

- 文档页数:8

《中国历史地理》权威答案版权所有,翻版必究一、名词解释(每题5分,共20分)3、丝绸之路:1877年,德国地理学家李希霍芬(F. von Richthofen)在《中国》一书中,首次把汉代中国和中亚南部、西部以及印度之间的丝绸贸易为主的交通路线,称作“丝绸之路”。

其后,德国历史学家赫尔曼(A. Herrmann)在1910 年出版的《中国和叙利亚之间的古代丝绸之路》一书中,根据新发现的文物考古资料,进一步把丝绸之路延伸到地中海西岸和小亚细亚,确定了丝绸之路的基本内涵,即它是中国古代经由中亚通往南亚、西亚以及欧洲、北非的陆上贸易交往的通道。

丝绸之路不再仅指陆上西北丝绸之路,它还包括陆上西南丝绸之路,陆上东北丝绸之路,草原丝绸之路,海上丝绸之路。

从本质上讲,丝绸之路反映的是人类要求相互沟通、相互交往的强烈愿望和要求,人类冲破一切阻挡、不断进取、不断创造的伟大力量,它凝结着中国和世界各民族共同创造的绚丽多彩的古代文明,它是数千年来发生于亚洲、欧洲乃至非洲许多地区的伟大事件的见证,是古代中国在世界文明古国中占有重要地位的标志。

4、八大古都:是指由中国古都学会通过并经国内史学家承认的古代都城。

包括西安、南京、北京、洛阳、开封、杭州六大古都,后加上安阳和郑州。

中国是一个文明古国,有文字历史已经有数千年。

随着社会的发展,我国辽阔的国土上,出现了不少具有相当规模的城市,尤其是历代的国都,因其特殊的地位,更是大兴土木,着意修建。

这些古都,无论在建筑规模、建筑模式或建筑风格上,都有其独到之处,往往表现了同时代最高的建筑水平,对全国其它城市的建筑有特殊的影响,因此可以说,各大古都的建筑沿革史,就是一部较完整的城市建筑史。

5、长城:长城又称“万里长城”,是古代中国在不同时期为抵御塞北游牧部落联盟侵袭而修筑的规模浩大的军事工程的统称。

长城始建于春秋战国时期,历史达2000多年,今天所指的万里长城多指明代修建的长城。

它融汇了古人的智慧、意志、毅力以及承受力。

历史地理文献第一类:以记载山川为主的地理学著作:1)《山海经》:最早记载山川为主的著作。

成熟于战国时代,《山经》(又称《五藏山经》)5卷,包括《东山经》、《西山经》、《中山经》、《南山经》、《北山经》各1卷,《海经》有8卷,包括《海外经》东、南、西、北各1卷,《海内经》东、南、西、北各1卷,《大荒经》5卷,包括东、南、西、北、经各1卷。

《海经》叙述海中和沿海边远山区以及四海之外的国家和地区。

而《山经》是全书的精华,地学价值重要,堪称我国最早山岳地理书。

2)《尚书*禹贡》:《尚书》中的一篇,我国最古老的地理文献之一。

约成书于战国时期,作者不详。

全文1189字,分为,九州、导山、岛水、五服等四个部分。

“九州”是以名山大川为标志的自然地理区域,具体分为:冀、徐、青、兖、荆、豫、扬、雍、梁等九州。

“导山”列举山丘名称和地势,注意到我国地势西高东低,西部多山的特点。

“导水”记载了当时的河流大势。

“五服”指甸服、侯服、绥服、要服、荒服。

书中对古代黄河流域的记载较为详细,是我国古代综合性的地理名著,堪称我国古代地理著作的始祖,在我国地理学史上占有重要地位,对历代地理学专著产生直接影响3)《梦溪笔谈》:作者沈括,经过实地考察对地理现象做了比较深刻的观察和了解,之初华北平原是由黄河携带大量泥沙堆积形成的,雁荡山的奇观是由于雨水冲刷形成的,认识到了河水的冲蚀作用以及物候与气候的关系,指出地势的高低对物候出现时间的影响也是不一样的4)《徐霞客游记》:我国著名的旅游地理著作。

作者徐霞客。

全书目录分为10卷,卷分上、下,实为20卷,约40万字。

该书分析我国西南地区石灰岩地貌的分布、类型成因,这是该书最重要最富有地学价值的内容,是我国也是世界最早研究石灰岩地貌的科学文献。

徐霞客经过时代考察,确认金沙江是长江的正源,澄清《禹贡》以来“岷山导江”的错误观点。

书中对于明代农业、手工业、交通、民族分布均有记载,为研究明朝的历史地理提供了详细的资料。

中国历史地理学复习资料1、历史地理学:研究历史时期人类地理环境变化,以及环境与人类和社会发展的关系的科学。

中国历史地理学的研究对象:中国区域内历史时期人类地理环境变化,以及环境与人类和社会发展的关系。

2、尽全时空现代历史地理学认为,任何事物都是由具体的时空组成,时间和空间是一切事物研究的两个基本维度。

因此,研究任何事物都要涵盖与其相关的一切时间点和空间(地域)点,讲求对所有定性文字尽全地(意即尽可能全面地)计量推理,客观全面地展现所有地域点的本来面目;既注重所有地域点的静态分布,又注重所有地域点上的动态演变,讲求建立连续的地理剖面分析,力求探索人地空间时间函数上的变量。

3、人地互动观念:人可以影响环境,环境也可以影响人。

人是环境的产物,又反过来影响之。

人地互动意味着人是环境的产物,人的生活方式和内容受周围地理环境的影响(甚至在一定时期是决定性的),同时,人自从诞生之日起,无不在时刻影响着,准确地说是加速地影响着环境、改变着环境。

现代历史地理学将人地关系作为历史地理学研究的最终归结点(或称核心理念),强调分析社会现象的环境起始因素。

4、禹贡:《禹贡》是中国最早、最重要的地理著作,是中国历史地理学的源头。

1934年,顾颉刚先生和谭其骧先生在北平创办《禹贡》半月刊,专门登载历史地理学研究论文,吸引了更多的学者从事历史地理问题的研究。

在此基础上两人更创立了禹贡学会,奠定了中国历史地理学的基础5、禹贡学会:中华民国时期中国学者研究历史地理的群众性学术团体。

由顾颉刚和谭其骧发起,1934年2月在北平筹备,1936年5月正式成立,顾颉刚为理事长。

学会主要任务是:编辑中国地理沿革史、中国地理沿革图、中国地名辞典以及中国民族演进史等;研讨中国边疆和水利等问题;考订校补历代正史地理志;编录地方性文化史料以作专题研究;并与其他学科的学者合作开展学术研究。

学会出版有刊物、研究报告和丛书等。

其中《禹贡》半月刊在当时文教、学术界颇有影响。

奥鹏远程教育中心福师《中国历史地理》(一)第一章历史时期的气候变迁一、举例说明我国历史时期气候对古代社会历史的影响唐中叶以后,中国黄河流域的经济衰退,经济重心南移,与黄河流域的土壤退化、环境恶化有关。

又如金朝未能灭亡南宋,除有抗金力量外,跟金国北人不能适应南方气候有一定的联系,实际上是气候条件帮助南宋存在了一百多年。

再如中国历史上的低温时期与中国北方少数民族南下,北方人口南迁以及中国内战分裂最频繁时期相对应,也体现了气候变化对中国历史的影响。

二、中国历史时期气候变化的规律是什么?(1)温暖时期一个比一个短,温暖程度一个比一个低。

如温暖期从2000年到700年,到400年,再到100年,每一阶段存在的时间都在缩减。

而寒冷时期却一个比一个长,程度也一个比一个强。

(2)与温暖时期相对应的是湿润时期,与寒冷时期相对应的是干旱时期。

三、我国第一部历史自然著作是什么?它的主要内容是什么?《山海经》是我国第一部历史自然著作,共有18卷,30826字,成书于先秦的春秋战国时期(公元前八—三世纪),由《山经》、《海经》和《大荒经》组成。

《山经》分为东、南、西、北、中五部,共五卷,又称《五藏山经》。

《海经》有8卷,介绍了150个国与部族的情况,还列有各地特产,包括山川、道里、民族、物产、药物、祭祀、巫医等地理知识,有许多远古的神话传说,对研究中国古代历史地理、文化、中外交通、民俗、神话等有参考价值。

四、简要评述《汉书·地理志》的历史价值《汉书·地理志》是我国正史地理志中最基本又最重要的一部地理志,是我国古代以政区为纲的地理学名著。

《汉书·地理志》的内容包括三个方面,即禹贡、职方和西汉的103个郡国、1587个县(道、邑、侯国)的地理情况。

具体内容有沿革、户口、山岳、河湖、水道、水利、物产、盐铁及城关、亭、祠、庙等。

《汉书·地理志》的价值主要是:(1)它是第一部以疆域政区为主体的地理著作(以前是以山川为主体),也是17部地理志中的最好、最早的一部。

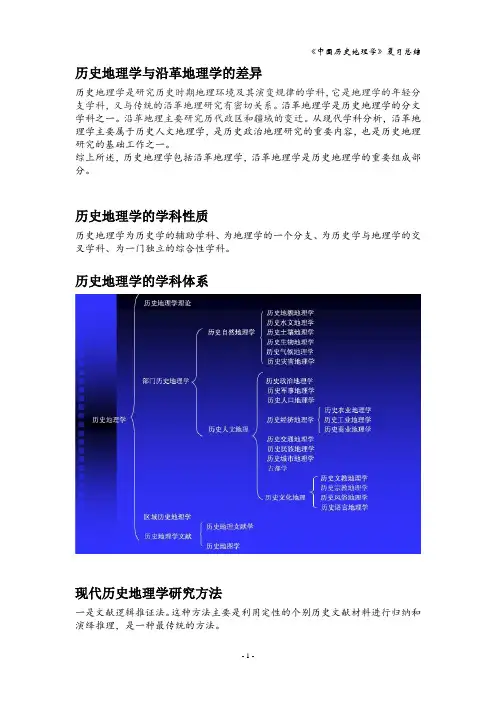

历史地理学与沿革地理学的差异历史地理学是研究历史时期地理环境及其演变规律的学科,它是地理学的年轻分支学科,又与传统的沿革地理研究有密切关系。

沿革地理学是历史地理学的分文学科之一。

沿革地理主要研究历代政区和疆域的变迁。

从现代学科分析,沿革地理学主要属于历史人文地理学,是历史政治地理研究的重要内容,也是历史地理研究的基础工作之一。

综上所述,历史地理学包括沿革地理学,沿革地理学是历史地理学的重要组成部分。

历史地理学的学科性质历史地理学为历史学的辅助学科、为地理学的一个分支、为历史学与地理学的交叉学科、为一门独立的综合性学科。

历史地理学的学科体系现代历史地理学研究方法一是文献逻辑推证法。

这种方法主要是利用定性的个别历史文献材料进行归纳和演绎推理,是一种最传统的方法。

二是统计计量法。

这是历史地理学研究最有生命力和影响的方法。

三是数理模型法。

区域研究是现代历史地理学研究的一个最重要的切入点。

随着科学技术的进步,现代历史地理学的研究手段也越来越多。

气候变迁及其社会影响(1)第四纪气候的变化对人类产生的影响第四纪气候变冷引起森林面积缩小,迫使古猿从树栖转向草原、灌丛而直立行走,促进了手的进化,为以后的劳动创造了条件。

恩格斯的观点是劳动创造了人,现在看来这种观点并不完全正确,应该说环境变化和劳动共同创造了人类。

气候变化是古猿从树居转为地面生活的主要原因,劳动是从猿到人转变的动力。

(2)气候变化对人类社会发展的影响A、温暖湿润的气候有利于文明的繁荣和统一王朝的强盛B、寒冷干燥的气候对应北方游牧民族的大规模南迁,引起中国社会的动荡和波折发展植被变迁的合理性与不合理性合理性:历史时期,随着人类活动范围的扩大和对自然改造能力的增强,以及对资源的需求的不断增强使得植被总体上不断减少。

这是人类发展的客观需求。

不合理性:人类的发展长期以来大规模、无节制的使用、砍伐、破坏植被。

此外还包括自然导致的植被退化和荒漠化,都对于自然和谐、生态平衡和环境保护产生了消极影响。

中国历史地理学考试复习资料导言历史地理学的性质、归属和学科发展情定义(名词解释):历史地理学是研究历史时期人类地理环境变化,以及环境与人类和人类社会发展的关系的科学。

学科归属(论述题):长期以来,其归属问题已知争议颇大,归纳总结起来有四种观点。

一是认为其实历史学的辅助学科。

这种观点认为在中国古代沿革地理一直是历史学的一门辅助学科,主要是探讨历史上州县兴废和疆域变迁,进而为历史学的研究提供辅助,为历史事件和历史人物提供空间的定位。

在我国古代,沿革地理作为地理学的最基本的和主要的内容,在古代经、子、史、集四部文献中地理类书籍属于史部,故而在时间内,人们一直认为历史地理学是历史学的一门辅助学科。

二是认为历史地理学是地理学的分支,这种观点认为历史地理学的研究对象是过去的地理环境,是与现代地理学的研究对象是相同的,而其研究工作是复原过去的地理环境,进而为阐明当代的地理环境形成和特点、为当代地理学服务。

第三、由于历史地理学的研究对象是地理环境,而研究时间、资料、方法有多是历史学的,故而认为历史地理学是一门交叉学科,或者新学科。

第四、认为是一门独立的综合性学科。

随着历史地理学的发展,越来越多的学者认为历史地理学应将历史发展与地理环境关系作为重要的研究内容,这也为历史地理学称为一门独立的综合性学科提供了发展方向。

历史地理学的学科发展。

(问答题)答:三个阶段六个时期。

三个阶段为中国传统历史地理学、中国近代历史地理学、中国现代历史地理学。

中国传统历史地理学先后经历了六个时期,分别是:先秦时期,这个时期是中国传统历史地理学的萌芽时期,在这个时期出现了世界上最古老的地理学著作《山海经》、《尚书,禹贡》,最早的自然地理学著作《管子,地员篇》,最早的旅游地理著作《穆天子传》。

秦汉魏晋南北朝时期,这个时期是中国传统地理学的成熟时期。

首先这个时期在历代正史相沿中以《汉书。

地理志》为起始,开始出现了很多的区域和系统地理著作。

唐宋元时期,为发展时期。

PZZ整理版中国历史地理复习资料一、绪论1、历史地理学历史地理学是研究人类历史时期地理环境变化,以及环境与人类和人类社会发展关系的学科。

历史地理学的“历史时期”研究时间上限一般从新石器时代开始。

时间下限到中华人民共和国建国初期。

地理环境指地球表层,即海陆表面的上下具有一定厚度的空间范围。

从定义上来看,地理环境不包括地球的内部,也不包括地球的高空。

2、禹贡学会1934年由顾颉刚、谭其骧发起,联合当时燕京大学、北京大学和辅仁大学(北京师范大学前身)师生,成立禹贡学会,并创办《禹贡》半月刊,禹贡学会的宗旨和《禹贡》半月刊的内容,主要以沿革地理为主。

《禹贡》半月刊自1934年创刊至1937年,共出版7卷82期,发表文章708篇,文章的内容主要是对历代地理志的校补,历代疆域政区沿革的考订,河道、水利、交通的变迁与兴废,少数民族、人口的分布变迁,以及对古代地理著作的研究等。

禹贡学会提倡实际观察与调查,1936年还出了一期调查专号;还重视与国外文化的交流,先后发表国外学者的译著30多篇;禹贡学会还为中国历史地理学界造就了大批研究人才,后来的史地三大家侯仁之、谭其骧、史念海当时都是禹贡学会的成员。

禹贡学会推动了我国近代历史地理学的发展,同时也为中国现代历史地理学的发展奠定了基础。

3、尽全时空尽全时空是现代历史地理学研究重要思维方法。

历史地理学研究认为,任何事物都是由具体的时空组成的,对历史客体的认识应该由地域性客体和时间性客体两部分组成。

从事历史地理研究,要求尽可能地占有所有历史时间信息符号,也要尽可能全面占有所有历史地域信息符号,对所有的定性文字尽全地分析,客观全面地展现所有地域点的本来面目,既注意所有地域点的静态分布,又注重地域点上的动态演变,建立连续的地理剖面分析,探索人地时空的变化规律。

传统的历史研究习惯于用极个别定性文字进行全方位的归纳推理,只注重个别地域点上的时间变化,以个别空间点代替全部空间进行推论,如果用尽全时空的理念指导历史研究,就可以克服传统历史研究中以点代面、以偏概全等不足,使历史研究走向全方位考察。

成人高等学校历史学专业课程《中国历史地理》复习资料中国历史地理概论复习资料1一、填空题1、从政区地理角度考察,行政区划基本上有四个要素:()、()、幅员和()。

2、《禹贡》九州是指徐州、()、()、()、()、()、()、梁州、()。

3、北宋的路制是按照()的辖区来划分,而南宋的路制是按照()的辖区来划分。

4、三国到隋朝统一前,中原王朝实行()——()——()三级行政区划体制。

二、名词解释1、《汉书·地理志》2、历史地理学三、简答题1、何以黄河在东汉至唐末时期出现一个安流的局面?2、列举二十四史中的16部正史《地理志》。

四、论述题1.简述隋唐至明清中国政区(含高层政区、统县政区及县级政区)之沿革。

参考答案一、填空题1、层级、边界、行政中心或治所。

2、雍州、兖州、青州、豫州、扬州、荆州、冀州。

3、转运使、安抚使。

4、州-郡—县。

二、名词解释1、《汉书地理志》,班固新制的古代历史地理之杰作,我国正史中第一部地理志。

此志,分三个部分,第一部分全录《禹贡》和《职方》两篇,简述了西汉以前历代的疆域沿革;第二部分叙述西汉平帝元始二年的疆域政区;第三部分是录刘向的“域分”和朱赣的“风俗”,性质近似于附录,但对第二部分有补充说明的作用。

这三个部分构成一个有机的整体。

《汉书地理志》重点在“风俗”,意在说明地理与政治的关系,提示为政者注意各地风俗,从地理实际出发以施其政。

2、历史地理学是研究人类社会历史时期的自然环境和人地关系的地理分布、演变及其发展规律的学科。

历史地理学是属于地理学,其研究对象是历史时期的地理现象和规律,主要包括历史人文地理学、历史自然地理学、历史地图学,以及其它内容。

三、简答题1、何以黄河在东汉至唐末时期出现一个安流的局面?答:公元1世纪至10世纪接近千年时间里,黄河下游河道出现过相对稳定的局面,偶有决溢,也未造成大规模改道,被称为汉唐安流期。

其安流的主要原因是:一是东汉开始大量游牧民族入居黄河中游,退耕还牧,次生草原和灌木丛代替了耕地,水土流失相对减弱。

千里之行,始于足下。

《中国历史地理学》期末考试复习资料《中国历史地理学》是一门探讨中国历史进展和地理变迁相互关系的学科,它将历史与地理相结合,争辩人类社会在地理条件下的活动与演化。

以下为《中国历史地理学》期末考试复习资料:一、中国历史地理学的基本概念与进展1. 历史地理学的基本概念:历史地理学是一门争辩地理环境与历史演化关系的综合学科,通过争辩地理空间环境对于人类社会的影响,揭示历史地理环境与人类社会的相互关系。

2. 中国历史地理学的进展:中国历史地理学起源于中国古代史地思想的进展,经过清代的地方志学、民族地理学的形成,到20世纪初的地方历史地理学、区域历史地理学的兴起,渐渐形成了中国特色的历史地理学体系。

二、中国古代历史地理演化与分期1. 原始社会时期的历史地理演化:原始社会时期主要以狩猎、渔猎、采集为主要活动方式,居住地点多为山洞、岩穴等自然条件差的地方。

2. 农业社会时期的历史地理演化:(1)新石器时代:农业的消灭使人类开头定居,实现了从游牧生活向农业生活的转变。

(2)青铜时代:青铜工具的创造使农业生产得到了进一步进展,形成了部落和城池。

(3)铁器时代:铁器的使用使农业生产更加便利,农业经济得到了进一步进展。

第1页/共3页锲而不舍,金石可镂。

3. 封建社会时期的历史地理演化:(1)春秋战国时期:封建制度的形成,城邦制的兴起,国家权力渐渐集中,城市的规模和数量大幅增加。

(2)秦汉时期:秦始皇统一六国,开创了中国封建社会的新时期,修筑了万里长城,推行郡县制,促进了经济的进展和地理环境的变迁。

(3)三国两晋南北朝时期:由于分裂和战乱的影响,中国的政治和地理环境经受了一系列的变化。

4. 唐宋元明清时期的历史地理演化:(1)唐代:唐朝时期经济富强,农业、手工业、商业都得到了进展,佛教的传播和进展,推动了宗教建筑的兴起。

(2)宋代:宋代在政治、经济、文化等各个方面都取得了较为显著的成就,科技的进步带动了经济的进展和地理环境的变迁。

中国历史地理复习资料一、第四纪气候变化与人类产生第四纪冰期的出现和消失必然会引起地球表面植物界和动物界的变化。

新生代第四纪气候变化引起部分地区森林面积缩小,是迫使猿从树栖生活转向草原、灌丛生活而直立行走的重要条件,自然是使这些猿类空出前肢,促进手的进化以及而后的劳动的先决条件。

二、冰后期的环境与新石器时代文化繁荣第四纪在距今1万年左右进入全新时期,这个时期是在经历了一个第四纪第四次冰期(大理冰期)后的一个间冰期,气候日趋转暖,也称冰后期。

众多事实证明,距今8000年至5000年的中国大陆与世界其他地区一样都是处于一个十分温暖湿润的时期,这给中国新石器文化的繁荣创造了条件。

大暖期湿润的气候环境,特别有利于古文化的发展,特别是大暖期的鼎盛阶段(距今7200年至6000年),古代人类文化飞速发展,这在长江下游河姆渡文化、马家兵文化、渭河流域大地湾文化、仰韶文化前期和半破类型都有十分明显的表现。

人地机理是:新石器文化是一种原始农耕文化,它是从旧石器时代打制石器的采集狩猎过度到农业、采集、狩猎并进行的阶段。

气候的转暖自然有利于各个地区旱地农作物生长,也有利于人类原始耕作。

这便是新石器文化繁荣的环境背景。

三、黄河文明产生的气候机理距今5000至4000年的地理环境造就了黄河文明,并不是黄河中下游的人们比其他地区的人更加聪明,而是其他地理环境的气候、土壤、地貌条件所决定的。

虽然全球气候走出最适期,气候转向干燥,大陆度增大,但东亚大陆当时的湿润还是比现在高。

就黄河中下游地区讲,气候普遍比现在湿润。

气候的湿润为农作物更好生长创造了条件,自然灾害频率低,为农业耕作稳定奠定了基础。

黄河流域的土壤和植被都有利于农业生产的发展。

黄壤、壤土和下土坟垆粘着性不强,疏松柔和,在生产工具不发达的夏商时代,最易于耕作。

森林分布比现在多,这一切都为黄河中下游农业的发展使人们有更多的交流的必要,文字便出现了:经济的发展使人们有更多的时间去求得精神的寄托,也有大量时间和财力去投入,大型礼仪建筑出现了;经济的发展为金属冶炼和加工创造了基础。

千里之行,始于足下。

《中国历史地理学》期末考试复习中国历史地理学是一门争辩中国历史地理变迁的学科。

其争辩内容包括它古代的社会地理、人类地理、经济地理和政治地理等。

通过对中国历史地理的学习,可以挂念我们更好地了解中国历史的演化过程和地理环境对人类社会进展的影响。

一、中国古代社会地理的演化1. 中国古代社会地理的区划:中国古代社会地理依据地域的不同可以分为北方和南方两个区域。

北方地区包括黄河流域和长江中上游地区,南方地区主要是长江下游地区。

2. 公元前4世纪前后,中国的封建制度开头形成,社会渐渐由部落联盟向国家演化。

这个时期的中国社会地理主要表现为诸侯国、郡县和封建领地。

3. 南方地区在三国时期才渐渐被汉族统治,南方地区的农业经济开头进展,也消灭了很多独特的文化现象。

二、中国古代人类地理的演化1. 中国古代人类地理主要集中在黄河流域和长江流域。

黄河流域是中国古代文明的发源地之一,长江流域则在南方。

2. 中国人口的分布也与地貌相关,人口主要集中在平原地区,而山地和丘陵地区则较为稀有。

第1页/共3页锲而不舍,金石可镂。

3. 中国古代人类地理的演化主要体现在城市的兴起和衰落,城市的兴起往往伴随着经济文化富强,而衰落则意味着社会动荡和经济凋敝。

三、中国古代经济地理的演化1. 中国古代经济地理的演化主要与农业经济的进展相关。

农业是中国古代经济的主要产业,农田的开垦和浇灌系统的建设对于农业生产的进展起到了重要的推动作用。

2. 中国古代经济地理的演化还与交通运输进展相关。

中国古代的交通运输方式主要是水运和陆运,水运在河流和湖泊地区比较发达,而陆运则主要依靠马车和人力运输。

3. 经济地理的演化还与资源的分布有关。

中国古代资源分布不均,东部地区资源丰富,而西部地区资源相对贫乏,这对中国古代经济的进展产生了肯定的影响。

四、中国古代政治地理的演化1. 中国古代政治地理的演化主要与政权更迭相关。

中国古代政权的更迭往往伴随着领土的扩张和收缩,政权更迭会带来边疆线的变动和地方制度的调整。

《中国历史地理》期末考试复习手册一、名词解释1、禹贡二、简答题1、谈谈对中国历史地理学的学科性质的认识(定义与性质)2、中国历史地理学的主要内容及研究方法3、中国历史地理的发展简史4、代表作品5、中国现代历史地理学的形成和发展6、历史地理的研究意义第一章历史时期中国的气候变迁一、名词解释1、竺可桢“脉动论”2、明清宇宙期3、仰韶温暖期4、物候学二、问答题1、列举四个温暖期和四个寒冷期2、举例说明历史气候变化对中国社会发展的影响。

(例如:新石器时代文化繁荣;黄河文明产生;汉唐盛世的出现;北方游牧民族南侵)3、影响气候变迁的因素4、研究气候的相关资料第二章中国历史时期森林植被的变迁一、名词解释1、乾嘉垦殖2、皇木采办3、森林4、针叶林5、阔叶林6、季雨林7、雨林二、问答题1、简述4000年来我国森林资源分布变迁的大势。

2、举例说明历史时期森林资源对中国社会发展的影响。

识图:古代森林被破坏图3、黄河流域的森林变迁 4、黄河流域森林丧失的原因5、中国历史时期森林植被的变迁原因6、南方森林的变迁第三章历史时期河流的变迁一、问答题1、黄河的七次改道2、黄河决徙的原因3、黄河治理的启示4、黄河在汉朝安流的原因5、长江流域洪涝灾害出现原因第四章中国历史时期的海岸变迁一、名词解释1、海侵2、贝壳海岸3、低海岸二、问答题1、简述历史时期中国海岸演变的趋势。

2、从自然和社会角度分析海岸变化对中国社会发展的影响。

第五章历代王朝疆域的变迁一、名词解释1、麦克马洪线2、羁縻制度3、葱岭二、问答题1、秦朝疆域建立过程及其范围。

2、东北少数民族演变和历朝管辖情况。

3、中国历史上中央政权是如何对中国北部、西北、西藏、海南、台湾地区进行管辖的。

4、指出中国疆域、中原王朝疆域、唐朝时期的中国疆域三个概念的区别。

5、历代王朝疆域的变迁第六章中国行政区划的变迁一、名词解释1、道路制2、行省制3、双头州郡4、侨置州郡5、土断6、羁縻府州7、关东关西8、江左江右9、关内关外二、问答题1、郡县制形成的原因、过程和意义2、论述古代“州”的演变3、历代行政区划的变迁特点4、我国行政区划的设置5、我国行政区划存在的主要问题第七章历史人口地理一、名词解释1、横断山民族走廊2、客家3、江西填湖广4、湖广填四川5、闯关东6、走西口7、移民二、问答题1、近2000年来中国人口分布变迁的基本走势和原因。

中国历史地理学复习资料导言1、谈谈现代历史地理学的学科性质和学科归属学科性质历史地理学为历史学的辅助学科、为地理学的一个分支、为历史学与地理学的交叉学科、为一门独立的综合性学科。

学科归属:一直以来,关于它的学科归属问题争论较大,归纳起来有四种说法:一是认为历史地理学是历史学的辅助学科。

此说古来有之,现今的国务院学位申请学科分类中,一级学科历史学名下的8个二级学科,其中就有历史地理学。

二是认为历史地理学是地理学的辅助学科。

这主要是基于其研究对象与现代地理学相同,均为历史地理环境。

谭其骧、侯仁之、华林甫等持此观点。

三是认为历史地理学是历史学与地理学的一门交叉学科(边缘学科)。

根据是其研究对象是地理学,而研究时间、方法和资料又多是历史学的.我国学者黄盛璋、纽钟勋和《辞海》(上海辞书出版社1982年第二版第324页)等持此观点。

四是认为历史地理学是一门独立的综合性学科。

其实早在20世纪60年代中国已经有人感到历史地理学应是一门独立的学科。

20世纪90年代以来,许多学者公开认为历史地理学应将社会历史发展与地理环境作为最重要的研究内容,提出历史地理学应是一门独立的综合的学科。

我们所用教材的作者、西南师大的蓝勇教授即持此观点。

2、联系研究实践分析现代历史地理学的研究方法和手段方法和手段:文献逻辑推证法(历史地理传世文献、近代考古发掘材料、野外实地踏勘材料)统计计量法、数理模型法、区域研究方法、现代科学技术。

(见课本7、8页)史地理学的基本研究方法:(一)历史文献研究法(二)野外考察法(三)地图与现代技术手段的应用3、试分析地理环境在人类社会发展中的作用地理环境,或者说,社会发展的自然环境、自然条件、自然基础,是社会物质生活和社会发展的经常的必要条件。

它包括在历史上形成的与人类社会生活相互起作用的自然条件,如地理位置、地形、气候、土壤、水文矿藏、植物、动物,等等。

人类创造历史的活动是在一定的空间内进行的。

从这个意义上说,地理环境就是人类环静,起着类似舞台、布景乃至道具的作用。

历史地理学期末考试复习Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#《中国历史地理学》复习资料一、名词解释1、历史地理学:是研究历史时期人类地理环境变化,以及环境与人类和人类社会发展关系的科学。

从时间上讲,历史地理学是研究人类产生以来的地理环境变化以及与人类发展关系的问题;从学科的发展是来看,如果从沿革地理这个角度来讲,历史地理学是一门古老的传统科学,如果从现代历史地理学的角度来讲,它又是一门十分年轻的学科。

2、尽全时空观念:对历史客体的认识应由地域性客体和时间性客体两大部分组成,要全面、客观、准确地认知客体,既要尽可能地占有所有历史时间的信息符号,也要尽可能地占有所有历史地域的信息符号。

3、人地互动观念:现代历史地理学将人地关系作为历史地理学研究的最终归结点,强调分析社会现象的环境起始因素。

人地关系是人们对人类与地理环境之间关系的一种简称。

这里的地理环境被认为是由自然和人文要素按照一定规律相互交织,紧密结合而成的地理环境整体。

4、水土流失:土壤及其他地表组成物质在水力、风力、冻融、重力和人为活动等作用下,被破坏、剥蚀、转运和沉积的过程。

中国水土流失强度分为:微度、轻度、中度、强度、极强度、剧烈等六级。

人类对土地的利用,特别是对水土资源不合理的开发和经营,使土壤的覆盖物遭受破坏,裸露的土壤受水力冲蚀,流失量大于母质层育化成土壤的量,土壤流失由表土流失、心土流失而至母质流失,终使岩石暴露。

5、罗布泊:中国东南部。

在东部,海拔780公尺左右,位于塔里木盆地的最低处。

蒙古语罗布泊即(多水汇入之湖)。

古代称、、蒲昌海等。

以前湖水较多,西北侧的城为着名的“”咽喉。

为中国第二大。

现仅为大片盐壳。

6、沙漠化:沙漠化(desertification)是指和半干旱地区,由于自然因素和的影响而引起的破坏,使原来非沙漠地区出现了类似沙漠环境的变化。

《中国历史地理学》复习资料一、名词解释1、历史地理学:是研究历史时期人类地理环境变化,以及环境与人类和人类社会发展关系的科学。

从时间上讲,历史地理学是研究人类产生以来的地理环境变化以及与人类发展关系的问题;从学科的发展是来看,如果从沿革地理这个角度来讲,历史地理学是一门古老的传统科学,如果从现代历史地理学的角度来讲,它又是一门十分年轻的学科。

2、尽全时空观念:对历史客体的认识应由地域性客体和时间性客体两大部分组成,要全面、客观、准确地认知客体,既要尽可能地占有所有历史时间的信息符号,也要尽可能地占有所有历史地域的信息符号。

3、人地互动观念:现代历史地理学将人地关系作为历史地理学研究的最终归结点,强调分析社会现象的环境起始因素。

人地关系是人们对人类与地理环境之间关系的一种简称。

这里的地理环境被认为是由自然和人文要素按照一定规律相互交织,紧密结合而成的地理环境整体。

4、水土流失:土壤及其他地表组成物质在水力、风力、冻融、重力和人为活动等作用下,被破坏、剥蚀、转运和沉积的过程。

中国水土流失强度分为:微度、轻度、中度、强度、极强度、剧烈等六级。

人类对土地的利用,特别是对水土资源不合理的开发和经营,使土壤的覆盖物遭受破坏,裸露的土壤受水力冲蚀,流失量大于母质层育化成土壤的量,土壤流失由表土流失、心土流失而至母质流失,终使岩石暴露。

5、罗布泊:中国新疆维吾尔自治区东南部湖泊。

在塔里木盆地东部,海拔780公尺左右,位于塔里木盆地的最低处。

蒙古语罗布泊即(多水汇入之湖)。

古代称泑泽、盐泽、蒲昌海等。

公元330年以前湖水较多,西北侧的楼兰城为着名的“丝绸之路”咽喉。

为中国第二大咸水湖。

现仅为大片盐壳。

6、沙漠化:沙漠化(desertification)是指干旱和半干旱地区,由于自然因素和人类活动的影响而引起生态系统的破坏,使原来非沙漠地区出现了类似沙漠环境的变化。

在干旱和亚干旱地区,在干旱多风和具有疏松沙质地表的情况下,由于人类不合理的经济活动,使原非沙质荒漠的地区,出现了以风沙活动、沙丘起伏为主要标志的类似沙漠景观的环境退化过程。

1.《禹贡》:战国时期,华夏地域观念的文本呈现。

分州、贡道、导山、导水、五服。

九州记述有各州的土壤类型、田租等级、赋税等级及贡献物的种类、贡道路线等;三条四列表达了对山川地脉形势的认识;五服设定了自中心天子的王都每五百里一级依次向外的甸服、侯服、绥服、要服、荒服五个领域,并规定了其向中央各自不同的服属义务。

三条、四列、九山。

《禹贡》提出的是天下秩序的楷模,是一份大一统王权的地理底图,是后世地理叙述的起点,其中包含重要的地理原则。

九州格局、五服等级、分区定位、中央之尊、向心结构,都是《禹贡》倡导的社会空间秩序。

三条四列是指《禹贡》“导山”部分在经过汉朝儒者的阐述之后,为中国山脉大环境的一种基本定性方式,反映了中国山川地脉分布形势。

2.《禹贡》半月刊:1933年,顾颉刚先生联合北大、燕大、辅仁三校有志于历史地理与民族史的学生,成立了禹贡学会,并创办禹贡半月刊。

《禹贡》半月刊由顾颉刚先生和谭其骧先生主编,1934-1937年,1935年开始以“中国历史地理”(The Chinese Historical Geography)作为刊物的英语名称。

3.《汉书•地理志》:《汉书·地理志》将政区、物产、风俗、人口统称“地理”。

建立沿革地理的谱系。

行政层级、户口数目、历史沿革、工商衙署、名山大川祠庙位置。

4.“中国”:余其宅兹中国,自之辟民。

5.“九州”:芒芒禹迹,画为九州;战国时期的“九州”观念,《禹贡》九州。

另外几种“九州”说:《尚书·禹贡》、《周礼·职方》、《吕氏春秋》、《容成氏》、《尔雅·释地》。

九州的秩序:冀州、中心之地,天子所居。

是中国汉族先民在先秦时期典籍《尚书·禹贡》中所记载的地域区划。

自战国以来九州即成为古代中国的代称。

作为中华民族一员的汉民族自古就将汉族原居地划分为九个区域,即所谓的“九州”。

九州,意即汉地。

五岳五镇四渎都在九州这个地理范围内,九州这个地理范围是在汉代确立。

《中国历史地理学》复习资料一、名词解释1、历史地理学:是研究历史时期人类地理环境变化,以及环境与人类和人类社会发展关系的科学。

从时间上讲,历史地理学是研究人类产生以来的地理环境变化以及与人类发展关系的问题;从学科的发展是来看,如果从沿革地理这个角度来讲,历史地理学是一门古老的传统科学,如果从现代历史地理学的角度来讲,它又是一门十分年轻的学科。

2、尽全时空观念:对历史客体的认识应由地域性客体和时间性客体两大部分组成,要全面、客观、准确地认知客体,既要尽可能地占有所有历史时间的信息符号,也要尽可能地占有所有历史地域的信息符号。

3、人地互动观念:现代历史地理学将人地关系作为历史地理学研究的最终归结点,强调分析社会现象的环境起始因素。

人地关系是人们对人类与地理环境之间关系的一种简称。

这里的地理环境被认为是由自然和人文要素按照一定规律相互交织,紧密结合而成的地理环境整体。

4、水土流失:土壤及其他地表组成物质在水力、风力、冻融、重力和人为活动等作用下,被破坏、剥蚀、转运和沉积的过程。

中国水土流失强度分为:微度、轻度、中度、强度、极强度、剧烈等六级。

人类对土地的利用,特别是对水土资源不合理的开发和经营,使土壤的覆盖物遭受破坏,裸露的土壤受水力冲蚀,流失量大于母质层育化成土壤的量,土壤流失由表土流失、心土流失而至母质流失,终使岩石暴露。

5、罗布泊:中国新疆维吾尔自治区东南部湖泊。

在塔里木盆地东部,海拔780公尺左右,位于塔里木盆地的最低处。

蒙古语罗布泊即(多水汇入之湖)。

古代称泑泽、盐泽、蒲昌海等。

公元330年以前湖水较多,西北侧的楼兰城为著名的“丝绸之路”咽喉。

为中国第二大咸水湖。

现仅为大片盐壳。

6、沙漠化:沙漠化(desertification)是指干旱和半干旱地区,由于自然因素和人类活动的影响而引起生态系统的破坏,使原来非沙漠地区出现了类似沙漠环境的变化。

在干旱和亚干旱地区,在干旱多风和具有疏松沙质地表的情况下,由于人类不合理的经济活动,使原非沙质荒漠的地区,出现了以风沙活动、沙丘起伏为主要标志的类似沙漠景观的环境退化过程。

7、统万城:又称“白城子”,这座古城遗址气势浩大,它是1600年前北朝十六国时期的大夏国赫连勃勃都城,但唐代开始逐渐被风沙淹没。

故址在今陕西省靖边县境内的沙漠之中,城址东北有淖泥河,向东南注入无定河。

8、钓鱼岛:钓鱼岛,全称“钓鱼台群岛”,倭人称其为“尖阁列岛”。

钓鱼岛群岛由钓鱼岛、黄尾岛、赤尾岛、南小岛、北小岛等七座小岛组成,总面积约7平方公里。

其位于闽之正东,台之东北,距基隆102海里,距那霸230海里。

,处在大陆架上,附属于台湾岛,以海沟与琉球群岛相隔。

其海域为新三纪沉积盆地,富藏石油。

1972年美国将钓鱼台列屿的行政管辖权也交给日本,被划为冲绳县石垣市,历史上琉球不属于日本。

针对日美再三挑衅我钓鱼岛主权行径,自1970年代开始,华人组织的民间团体曾多次展开宣示主权的“保钓运动”,中华民族捍卫钓鱼岛领土主权的决心坚定不移。

9、改土归流:又称土司改流、废土改流,是指将原来统治少数民族的土司头目废除,改为朝廷中央政府派任“流官”。

土司制度是在唐宋时期羁縻州县制的基础上发展而成的,其实质是“以土官治土民”,承认各少数民族的世袭首领地位,给予其官职头衔,以进行间接统治,朝廷中央的敕诏实际上并没有能够得到真正的贯彻。

改土归流一般采取两种办法:“一是从上而下,先改土府,后改土州。

二是抓住一切有利时机进行,如有的土官绝嗣,后继无人,或宗族争袭,就派流官接任;土官之间互相仇杀,被平定后,即派流官接任;有的土官犯罪,或反王朝被镇压后,以罪革职,改由流官充任”10、郡县制:对中国古代实行的中央集权体制下,郡、县二级政权的地方行政制度(类似于现在的行政区划)的总称。

郡县制形成于战国时期,盛行于秦汉,郡县制是古代中央集权制在地方政权上的体现,秦统一后郡县制遂遍行于全国。

郡县制规定郡守、县令和县长由皇帝直接任免,不得世袭,使君主有效地加强了中央集权,有利于政治的安定和经济的发展。

11、行省制:元代施行的一项政治制度。

元统治者为加强中央集权,巩固对全国的统治,在中央设置中书. 元代行省置丞相、平章、左右丞、参知政事,其行政机构名称和官吏品秩与中枢相等,凡一省军国大事无所不领。

行省辖区不仅地域辽阔,且省界犬牙交错,使其无山川险阻可依,北向门户洞开,形成以北制南的军事控制局面。

因这一措施有助于防止地方割据,故为明、清所继承。

12、明长城:明长城是明朝在北部地区修筑的军事防御工程,亦称边墙,区别于由秦始皇所修的万里长城。

明朝建立以后,退回到漠北草原的蒙古贵族鞑靼、瓦剌诸部仍然不断南下骚扰抢掠;明中叶以后,女真族又兴起于东北地区,也不断威胁边境的安全。

为了巩固北方的边防,在明朝的200多年统治中几乎没有停止过对长城的修筑工程。

13.山海关:山海关,又称“榆关”,位于秦皇岛市东北15公里,汇聚了中国古长城之精华,明长城的东北关隘之一,在1990年以前被认为是明长城东端起点,有“天下第一关”之称。

与万里之外的嘉峪关遥相呼应,闻名天下。

山海关城,周长约4公里,与长城相连,以城为关,城高14米,厚7米,有四座主要城门,多种防御建筑。

14、嘉峪关:地处甘肃省河西走廊中部,嘉峪关市西南隅祁连山脉嘉峪山。

嘉峪关是明代万里长城的西端起点,是明代长城沿线建造规模最为壮观、保存程度最为完好的一座古代军事城堡,是明朝及其后期各代,长城沿线的重要军事要塞,素有“中外钜防”、“河西第一隘口”之称。

15、武关:武关位于丹凤县东武关河的北岸,与函谷关,萧关,大散关成为“秦之四塞”。

关城建立在峡谷间一座较为平坦的高地上,北依高峻的少习山,南濒险要。

武关历史悠久,远在春秋时即以建置,名曰“少习关”,战国时改为“武关”,它是秦楚两国相抗衡的产物。

16、潼关:潼关位于陕西东部渭河下游、旧潼关县港口镇东南的黄河边上,与崤函古道东口的函谷关遥遥相对,守卫着这条古道要津的西口。

历史上因其守望着崤函古道中百余公里的桃林而又称为桃林塞。

潼关设于东汉末,当时关城建在黄土塬上,隋代南移数里,唐武则天时北迁塬下,形成今日潼关城旧址。

唐置潼津县,明设潼关卫,清为潼关县,民国时袭之。

因为潼关地处黄河渡口,位居晋、陕、豫三省要冲,扼长安至洛阳驿道的要冲,是进出三秦之锁钥,所以成为汉末以来东入中原和西出关中、西域的必经之地及关防要隘,历来为兵家必争之地,素有“畿内首险”、“四镇咽喉”、“百二重关”之誉。

17、大散关:亦称散关山口,位于陕西省宝鸡市南大散岭上。

北连渭河支流,南通嘉陵江上源。

散关当山川之会,扼西南、西北交通要道枢纽。

亦称崤谷。

今川陕公路、宝成铁路由此通过。

大散关亦称散关,关中四关之一,为周朝散国之关隘,故名散关。

这里山势险峻,层峦叠嶂,大有“一夫当关,万夫莫开”之势。

因其扼南北交通咽喉,自古为“川陕咽喉”、兵家必争之地。

18、都江堰:都江堰坐落在成都平原西部的岷江上,位于四川省都江堰市城西。

是举世闻名的中国古代水利工程,被誉为“世界水利文化的鼻祖”,是全国著名的旅游胜地。

通常认为,都江堰水利工程是由秦国蜀郡太守李冰及其子率众于公元前256年左右修建的,是全世界迄今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程,也是全国重点文物保护单位。

19、占城稻:占城稻是出产于印支半岛的高产、早熟、耐旱的稻种,宋朝时引入我国,并迅速在江南地区推广。

占城稻以其原产地,位于今越南中南部的占城为名。

占城稻又称早禾或占禾,属于早籼稻,原产越南中南部,北宋初年首先传入我国福建地区。

根据我国古书记载,占城稻有很多特点。

一是“耐旱”。

二是适应性强,“不择地而生”。

三是生长期短,自种至收仅五十余日。

20、《禹贡》:《禹贡》是《尚书》(一作《书经》,简称《书》)中的一篇。

是战国时魏国的人士托名大禹的著作,因而就以《禹贡》名篇。

《禹贡》以地理为径,分当时天下为九州,这是撰著者理想中的政治区划。

此外兼载山脉、河流、土壤、田地、物产、道路,以及各地的部落,无不详加论列。

《禹贡》全书1193字,以自然地理实体(山脉、河流等)为标志,将全国划分为9个区(即“九州”),并对每区(州)的疆域、山脉、河流、植被、土壤、物产、贡赋、少数民族、交通等自然和人文地理现象,作了简要的描述。

今天看来,它其实是上古人类对天下的认识。

虽然有一定的局限性,但保留了非常重要的远古地理资料,是我们研究古代历史地理的重要文献,也可见上古中国人活动的区域。

二、简答及论述1、史念海——《黄土高原森林与草原变迁》、《中国历史经济地理》、《中国古都研究》第1辑、《中国古都和文化》、《中国的运河》、《河山集》葛剑雄——《中国历代疆域的变迁》、《中国人口发展史》、《西汉人口地理》侯仁之——《历史上的北京城》、《历史地理学的理论与实践》、《步芳集》谭其骧——《中国历史地图集》、《长水集》蓝勇——《四川古代交通路线史》、《古代交通、生态研究与实地考察》2、气候变迁对唐代繁荣的影响唐代在中国2000年的历史上属于温暖湿润的时期,温暖湿润的气候对唐代农业经济影响很大,并为唐代的农业经济发展创造了环境基础,从而成为唐代繁荣的重要因素。

(一)温暖湿润气候造成牧业分界线北移,农耕区扩大。

既有利于唐代经济的发展也为农业经济发展客观上创造了一个更稳定的社会环境。

(二)唐代温暖湿润气候使农业经济作物种植北界北移,产出多样性更明显。

(三)唐代温暖湿润气候使可供农作物生长时间增长,农作物生长周期缩短,复种指数提高。

(四)唐代温暖湿润气候使农作物单产量提高,粮食总量增加。

(五)唐代温暖湿润气候使水利建设成效显著。

(六)由于国力强盛,使南方地区的开发有了保证3、宋代气候变化与宋元历史发展的关系12实际的气候变寒宣告了中世纪温暖期的结束,以后南宋、元、明、清时期虽然气候有反复变温暖,但总的来看以寒冷为主。

以南宋开始的长达800年的寒冷期,对中国历史进程的影响显著。

(一)由于气候寒冷,北方游牧民族长期处于一种高压状态,威胁中原农业民族。

五代以后,入主中原的北方民族核心区也越来越靠近东部,威胁中国南方的北方游牧民族也在向东推移。

与之相应的是随着中国政治经济文化重心的东移南迁,东亚民族的战争舞台整体东移,这是一个十分值得思考的历史人地轨迹。

(二)由于气候寒冷,黄河流域农业经济衰落,中国政治经济文化中心南移成为定局。

这样,宋代在气候变化和北方游牧民族压力的大背景下,北方地区的经济水平总体衰退,宋代的经济实力横向来看相对下降,财政收支的困难,使军事力量受到极大地影响,造成军事上的积贫积弱。

这种贫弱的大趋势并不因元代昙花一现的大趋势而有所改变。

4、明清小冰期与社会波动的关系研究表明,明清时期中国的气候十分寒冷,有称“明清小冰期”,亦称“明清宇宙期”。