公开课《扬州慢》诗歌赏析

- 格式:ppt

- 大小:2.00 MB

- 文档页数:15

《扬州慢》诗歌鉴赏【原文】淳熙丙辛日,予过维扬。

夜雪初霁,荠麦弥望。

入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。

予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲,千岩老人以为有《黍离》之悲也。

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。

过春风十里,尽荠麦青青。

自胡马、窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。

渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

杜郎俊赏,算而今、重到须惊。

纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。

二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。

念桥边红药,年年知为谁生!【赏析】这首词写于宋孝宗淳熙三年(1176)冬至日,词前的小序对写作时间、地点及写作动因均作了交待。

姜夔因路过扬州,目睹了战争洗劫后扬州的萧条景象,抚今追昔,悲叹今日的荒凉,追忆昔日的繁华,发为吟咏,以寄托对扬州昔日繁华的怀念和对今日山河破的哀思。

白石到达扬州之时,离金主完颜亮南犯只有十五年,当时作者只有二十几岁。

这首震今烁古的名篇一出,就被他的叔岳肖德藻(即千岩老人)称为有“黍离之悲”。

《诗经·五风·黍离》篇写的是周平王东迁之后,故宫恙浮,长满禾黍,诗人见此,悼念故园,不忍离去。

“淮左名都,竹西佳处,解鞍少住初程。

”“淮左名都”:宋朝设置淮南东路和淮南西路,淮南东路称淮左,扬州是淮南东路的治所。

“竹西”是扬州城东的竹西亭,是扬州的一处古迹。

词一开始就点出扬州是淮左的著名的都城,而竹西亭又是环境清幽、景色迷人的名胜,这一切吸引着词人在开始的旅程中下马驻足停留。

“过春风十里,尽荠麦青青。

”词人想好好地游游名城,观赏古迹,但看到的却是一番凄凉荒芜的景象。

杜牧《扬州》诗描写扬州是“街垂千步柳,霞映两重城。

”在《赠别》诗中又说:“春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。

”昔日的扬州如此风光绮丽,而如今的扬州却是一片青青的荠菜和野麦了。

“荠麦青青”,衬托出昔日的亭台楼阁已荡然无存,这里的居民也已在战乱中死亡或逃散,无比萧条。

“自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。

”自从高宗时金人两次南侵,古都扬州只剩下荒废的池台和高大的古树,而劫后幸存的人们不愿再提起那几次可怕残忍的战争。

姜夔《扬州慢》赏析这首词写于宋孝宗淳熙三年(1176)冬至日,词前的小序对写作时间、地点及写作动因均作了交待。

姜夔因路过扬州,目睹了战争洗劫后扬州的萧条景象,抚今追昔,悲叹今日的荒凉,追忆昔日的繁华,发为吟咏,以寄托对扬州昔日繁华的怀念和对今日山河破的哀思。

白石到达扬州之时,离金主完颜亮南犯只有十五年,当时作者只有二十几岁。

这首震今烁古的名篇一出,就被他的叔岳肖德藻(即千岩老人)称为有“黍离之悲”。

《诗经•五风•黍离》篇写的是周平王东迁之后,故宫恙浮,长满禾黍,诗人见此,悼念故园,不忍离去。

“淮左名都,竹西佳处,解鞍少住初程。

”“淮左名都”:宋朝设置淮南东路和淮南西路,淮南东路称淮左,扬州是淮南东路的治所。

“竹西”是扬州城东的竹西亭,是扬州的一处古迹。

词一开始就点出扬州是淮左的著名的都城,而竹西亭又是环境清幽、景色迷人的名胜,这一切吸引着词人在开始的旅程中下马驻足停留。

“过春风十里,尽荠麦青青。

”词人想好好地游游名城,观赏古迹,但看到的却是一番凄凉荒芜的景象。

杜牧《扬州》诗描写扬州是“街垂千步柳,霞映两重城。

”在《赠别》诗中又说:“春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。

”昔日的扬州如此风光绮丽,而如今的扬州却是一片青青的荠菜和野麦了。

“荠麦青青”,衬托出昔日的亭台楼阁已荡然无存,这里的居民也已在战乱中死亡或逃散,无比萧条。

“自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。

”自从高宗时金人两次南侵,古都扬州只剩下荒废的池台和高大的古树,而劫后幸存的人们不愿再提起那几次可怕残忍的战争。

可见战争给人的创痛太巨大了,伤痕还刻在他们的心上。

“犹厌言兵”表示人们对战争的极度憎恨,也刻画了曾经创伤的人们的复杂的心理状态。

陈廷焯在《白雨斋词话》中说:“‘犹厌言兵’四字,包括无限伤乱语,他人累千百言,亦无此韵味”。

“渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

”词继续描写空城荒凉的景象。

到了黄昏时分,戍楼上又吹起了凄凉清苦的号角,使人感想到阵阵的寒意,号角声在空城上回荡。

语文公开课:《《扬州慢》》一、学习目标确立依据1、课标要求及解读课程标准要求:(摘选自“选修课程·诗歌与散文”中有关散文的标准要求)第2条:阅读古今中外优秀的诗歌、散文作品,理解作品的思想内涵,探索作品的丰富意蕴,领悟作品的艺术魅力。

用历史眼光和现代观念审视古代诗文的思想内容,并给予恰当的评价。

第3条:借助工具书和有关资料,读懂不太艰深的古代诗歌,背诵一定数量的古代诗歌名篇。

学习古代诗词格律基础知识,了解相关的中国古代文化常识,丰富传统文化积累。

第4条:学习鉴赏诗歌的基本方法,初步把握中外诗歌各自的艺术特性,注意从不同角度和层面发现作品意蕴,不断获得新的阅读体验。

课程标准解读:第2条提出阅读古今中外优秀的诗歌、散文作品,理解作品的思想内涵,探索作品的丰富意蕴,领悟作品的艺术魅力。

从作品本身出发,理解作者所表达的内容和情感,挖掘其情感价值,通过对诗歌写作手法的鉴赏,领悟其深厚的艺术魅力。

第3条中提到“借助工具书和有关资料,读懂不太艰深的古代诗歌,背诵一定数量的古代诗歌名篇。

学习古代诗词格律基础知识,了解相关的中国古代文化常识,丰富传统文化积累”。

对古代诗歌的学习,不仅仅是学习诗歌内容,也要了解相关的文体知识、诗词格律等等,丰富自己的传统文化积累。

而且要掌握一定数量的古代诗歌名篇,丰富自己的知识储备,也在涵泳吟诵中增加对古代诗歌的理解和喜爱,培养自己的文化气质。

第4条课程标准要求能够学习鉴赏诗歌的基本方法,初步把握中外诗歌各自的艺术特性,注意从不同角度和层面发现作品意蕴,不断获得新的阅读体验。

学习古典诗歌,不仅了解内容,理解情感,还要掌握一定的诗歌鉴赏的方法,在能力方面有所提高。

在解读作品意蕴的时候,应该是多角度多层面的理解,可以结合时代的特点谈谈在当时和当今的社会意义以及价值所在,来不断地收获新的阅读体验。

2、教材分析:学习“唐诗宋词专题”,目的是增加学生对古典诗歌的了解,丰富学生的精神内涵,提高学生的诗歌鉴赏能力等。

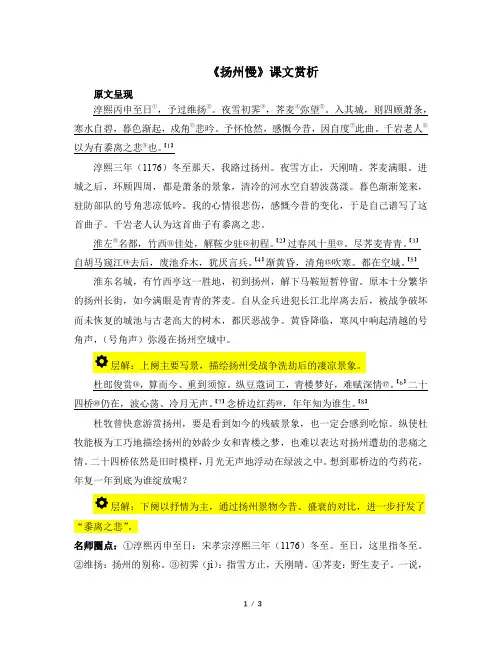

《扬州慢》课文赏析原文呈现淳熙丙申至日①,予过维扬②。

夜雪初霁③,荠麦④弥望⑤。

入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角⑥悲吟。

予怀怆然,感慨今昔,因自度⑦此曲。

千岩老人⑧以为有黍离之悲⑨也。

【1】淳熙三年(1176)冬至那天,我路过扬州。

夜雪方止,天刚晴。

荠麦满眼。

进城之后,环顾四周,都是萧条的景象,清冷的河水空自碧波荡漾。

暮色渐渐笼来,驻防部队的号角悲凉低吟。

我的心情很悲伤,感慨今昔的变化,于是自己谱写了这首曲子。

千岩老人认为这首曲子有黍离之悲。

淮左⑩名都,竹西⑪佳处,解鞍少驻⑫初程。

【2】过春风十里⑬。

尽荠麦青青。

【3】自胡马窥江⑭去后,废池乔木,犹厌言兵。

【4】渐黄昏,清角⑮吹寒。

都在空城。

【5】淮东名城,有竹西亭这一胜地,初到扬州,解下马鞍短暂停留。

原本十分繁华的扬州长街,如今满眼是青青的荠麦。

自从金兵进犯长江北岸离去后,被战争破坏而未恢复的城池与古老高大的树木,都厌恶战争。

黄昏降临,寒风中响起清越的号角声,(号角声)弥漫在扬州空城中。

层解:上阕主要写景,描绘扬州受战争洗劫后的凄凉景象。

杜郎俊赏⑯,算而今、重到须惊。

纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情⑰。

【6】二十四桥⑱仍在,波心荡、冷月无声。

【7】念桥边红药⑲,年年知为谁生。

【8】杜牧曾快意游赏扬州,要是看到如今的残破景象,也一定会感到吃惊。

纵使杜牧能极为工巧地描绘扬州的妙龄少女和青楼之梦,也难以表达对扬州遭劫的悲痛之情。

二十四桥依然是旧时模样,月光无声地浮动在绿波之中。

想到那桥边的芍药花,年复一年到底为谁绽放呢?层解:下阕以抒情为主,通过扬州景物今昔、盛衰的对比,进一步抒发了“黍离之悲”。

名师圈点:①淳熙丙申至日:宋孝宗淳熙三年(1176)冬至。

至日,这里指冬至。

②维扬:扬州的别称。

③初霁(jì):指雪方止,天刚晴。

④荠麦:野生麦子。

一说,荠菜与麦子。

⑤弥望:满眼。

⑥戍角:指驻防部队的号角。

⑦度:谱写,作曲。

⑧千岩老人:南宋诗人萧德藻的自号。

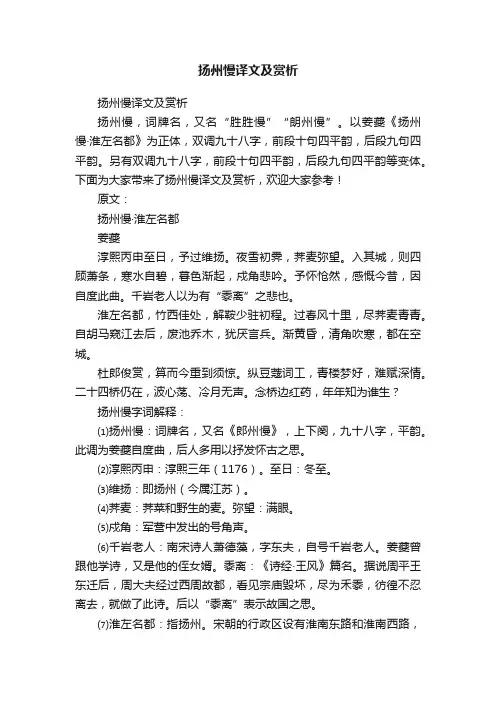

扬州慢译文及赏析扬州慢译文及赏析扬州慢,词牌名,又名“胜胜慢”“朗州慢”。

以姜夔《扬州慢·淮左名都》为正体,双调九十八字,前段十句四平韵,后段九句四平韵。

另有双调九十八字,前段十句四平韵,后段九句四平韵等变体。

下面为大家带来了扬州慢译文及赏析,欢迎大家参考!原文:扬州慢·淮左名都姜夔淳熙丙申至日,予过维扬。

夜雪初霁,荠麦弥望。

入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。

予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。

千岩老人以为有“黍离”之悲也。

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。

过春风十里,尽荠麦青青。

自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。

渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

杜郎俊赏,算而今重到须惊。

纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。

二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。

念桥边红药,年年知为谁生?扬州慢字词解释:⑴扬州慢:词牌名,又名《郎州慢》,上下阕,九十八字,平韵。

此调为姜夔自度曲,后人多用以抒发怀古之思。

⑵淳熙丙申:淳熙三年(1176)。

至日:冬至。

⑶维扬:即扬州(今属江苏)。

⑷荠麦:荠菜和野生的麦。

弥望:满眼。

⑸戍角:军营中发出的号角声。

⑹千岩老人:南宋诗人萧德藻,字东夫,自号千岩老人。

姜夔曾跟他学诗,又是他的侄女婿。

黍离:《诗经·王风》篇名。

据说周平王东迁后,周大夫经过西周故都,看见宗庙毁坏,尽为禾黍,彷徨不忍离去,就做了此诗。

后以“黍离”表示故国之思。

⑺淮左名都:指扬州。

宋朝的行政区设有淮南东路和淮南西路,扬州是淮南东路的首府,故称淮左名都。

左,古人方位名,面朝南时,东为左,西为右。

名都,著名的都会。

⑼解(xiè)鞍少驻初程:少驻,稍作停留;初程,初段行程。

⑽春风十里:杜牧《赠别》诗:“春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。

”这里用以借指扬州。

⑾胡马窥江:指金兵侵略长江流域地区,洗劫扬州。

这里应指第二次洗劫扬州。

⑿废池乔木:废毁的池台。

乔木:残存的古树。

二者都是乱后余物,表明城中荒芜,人烟萧条。

【姜夔扬州慢赏析】【原词】扬州慢姜夔淳熙丙申⾄⽇,予过维扬。

夜雪初霁,荠麦弥望。

⼊其城则四壁萧条,寒⽔⾃碧,暮⾊渐起,戍⾓悲吟。

予怀怆然,感慨今昔,因⾃度此曲。

千岩⽼⼈以为有《⿉离》之悲也。

淮左名都,⽵西佳处,解鞍少驻初程。

过春风⼗⾥,尽荠麦青青。

⾃胡马窥江去后,废池乔⽊,犹厌⾔兵。

渐黄昏、清⾓吹寒,都在空城。

杜郎俊赏,算⽽今重到须惊。

纵⾖蔻词⼯,青楼梦好,难赋深情。

⼆⼗四桥仍在,波⼼荡,冷⽉⽆声。

念桥边红药,年年知为谁⽣。

这⾸词写于宋孝宗淳熙三年(1176)冬⾄⽇,词前的⼩序对写作时间、地点及写作动因均作了交待。

姜夔因路过扬州,⽬睹了战争洗劫后扬州的萧条景象,抚今追昔,悲叹今⽇的荒凉,追忆昔⽇的繁华,发为吟咏,以寄托对扬州昔⽇繁华的怀念和对今⽇⼭河破碎的哀思。

⽩⽯到达扬州之时,离⾦主完颜亮南犯只有⼗五年,当时作者只有⼆⼗⼏岁。

这⾸震今烁古的名篇⼀出,就被他的叔岳肖德藻(即千岩⽼⼈)称为有“⿉离之悲”。

《诗经·五风·⿉离》篇写的是周平王东迁之后,故宫恙浮,长满⽲⿉,诗⼈见此,悼念故园,不忍离去。

“淮左名都,⽵西佳处,解鞍少住初程。

”“淮左名都”:宋朝设置淮南东路和淮南西路,淮南东路称淮左,扬州是淮南东路的治所。

“⽵西”是扬州城东的⽵西亭,是扬州的⼀处古迹。

词⼀开始就点出扬州是淮左的著名的都城,⽽⽵西亭⼜是环境清幽、景⾊迷⼈的名胜,这⼀切吸引着词⼈在开始的旅程中下马驻⾜停留。

“过春风⼗⾥,尽荠麦青青。

”词⼈想好好地游游名城,观赏古迹,但看到的却是⼀番凄凉荒芜的景象。

杜牧《扬州》诗描写扬州是“街垂千步柳,霞映两重城。

”在《赠别》诗中⼜说:“春风⼗⾥扬州路,卷上珠帘总不如。

”昔⽇的扬州如此风光绮丽,⽽如今的扬州却是⼀⽚青青的荠菜和野麦了。

“荠麦青青”,衬托出昔⽇的亭台楼阁已荡然⽆存,这⾥的居民也已在战乱中死亡或逃散,⽆⽐萧条。

“⾃胡马窥江去后,废池乔⽊,犹厌⾔兵。

”⾃从⾼宗时⾦⼈两次南侵,古都扬州只剩下荒废的池台和⾼⼤的古树,⽽劫后幸存的⼈们不愿再提起那⼏次可怕残忍的战争。

《扬州慢·淮左名都》是宋代词人姜夔的词作。

此词开头三句点明扬州昔日名满国中

的繁华景象,以及自己对传闻中扬州的深情向往;接着二句写映入眼帘的只是无边的荠麦,与昔日盛况截然不同。

“自胡马”三句,言明眼前的残败荒凉完全是金兵南侵造成的,在人们心灵上留下不可磨灭的创伤;“渐黄昏”二句,以回荡于整座空城之上的凄凉呜咽的号角声,进一步烘托今日扬州的荒凉落寞。

下片化用杜牧系列诗意,抒写自己哀时伤乱、怀昔感今的情怀。

“杜郎”成为词人的

化身,词表面是咏史写古人,深层是写己与叹今。

全词洗尽铅华,用雅洁洗练的语言,描绘出凄淡空蒙的画面,笔法空灵,寄寓深长,声调低婉,具有清刚峭拔之气势,冷僻幽独之情怀。

它既控诉了金朝统治者发动掠夺战争所造成的灾难,又对南宋王朝的偏安政策有所谴责,有一定的积极意义。

以上就是《扬州慢·淮左名都》这首诗的赏析。

《扬州慢·淮左名都》解析姜夔的《扬州慢·淮左名都》的全文及解析:

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。

过春风十里,尽荠麦青青。

自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。

渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

杜郎俊赏,算而今、重到须惊。

纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。

二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。

念桥边红药,年年知为谁生。

这首词是姜夔在扬州游玩时所作,主要通过描写扬州战后的荒凉景象,表达了作者对国家命运的担忧和对人民的同情。

- 上阙:主要描写了扬州战后的凄凉景象。

作者用“春风十里”与“荠麦青青”的对比,突出了战争的残酷。

“废池乔木”“清角吹寒”等描写,进一步烘托出空城的冷寂。

- 下阙:主要表达了作者对扬州昔日繁华的怀念和对未来的担忧。

作者用“杜郎俊赏”“豆蔻词工”等句,怀念扬州昔日的繁华。

“波心荡、冷月无声”等句,则表达了作者对国家命运的担忧和对人民的同情。

- 整体:这首词通过描写扬州战后的荒凉景象,表达了作者对国家命运的担忧和对人民的同情。

同时,也表达了作者对扬州昔日繁华的怀念和对未来的担忧。

这首词的语言优美,意境深远,给人以强烈的艺术感染力。