中枢神经康复理论基础共42页

- 格式:ppt

- 大小:7.92 MB

- 文档页数:42

康复医学有关理论基础第一节中枢神经系统功能恢复的理论基础功能恢复是康复医学核心中最重要的问题。

功能恢复是指机体造成功能障碍后,功能的缺陷随着时间的推移而自发地或在外界因素的影响下逐步减轻的现象。

多个世纪以来都认为中枢神经系统(CNS)损伤后功能不能再恢复。

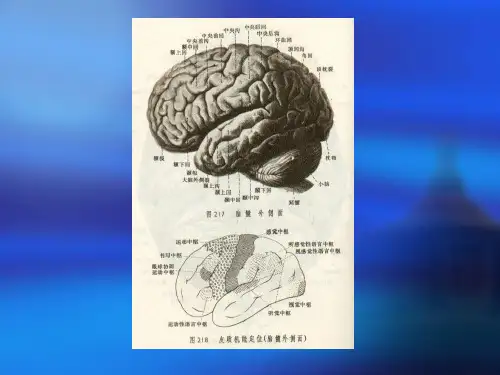

近十多年来,大量的证据使人们认识到成人的中枢神经系统损伤后在结构和功能上具有重组和可塑能力,以致使损伤后的恢复成为可能。

脑可塑性是指脑有适应能力,可在结构和功能上修改自身,以适应损伤后的客观现实。

随着研究工作的不断进展,对中枢神经损伤后功能恢复的现象有了更新和更深的认识,发现了一些能影响中枢神经损伤后恢复的重要因素,这些成为近代中枢神经疾病或损伤后康复的依据。

中枢神经损伤后的时期可分为4个阶段:①急性期,24小时以内;②早期恢复阶段,又称自发恢复阶段,数天至数月;③后期恢复阶段,3个月至2年;④晚期阶段,2年以后。

后两个阶段又称自发恢复停止以后阶段。

【自发恢复阶段机制】自发恢复是指发病后不论治疗与否均可自发地出现一定程度的恢复,在发病后数日至3个月内出现,一般不超过半年,这种恢复机制与以下因素相关。

一、神经解剖方面1.病灶周围水肿的消退CT证实,病灶周围水肿可持续5~6天之久,当然主要是头几天或几周较为严重。

2.血管的自发再沟通急性发病后,损伤区及其周围的血管常受局部一些化学因素的影响发生反射性痉挛,甚至完全闭锁,几小时或几日后重新沟通。

3.侧支循环的形成颅内正常情况下有些侧支是不通血的,如脑底动脉环就有此现象,但在发病后这些不开通的侧支开放,往往使一些患者的血液循环有所恢复。

二、神经生理方面主要表现为神经功能与形态联系的消失,是中枢神经损伤后脑代谢功能有广泛的抑制所导致的急性损伤后的一种功能性休克状态,但神经本身未受损,随着急性阶段的消退,使功能得以恢复。

【自发恢复停止以后功能恢复机制】自发恢复停止以后的功能恢复是指中枢神经损伤的后期及晚期(约3个月至2年)。

![[基础医学]神经康复概论](https://uimg.taocdn.com/5cac1ea2700abb68a882fb09.webp)

中枢性疼痛康复一、概述中枢性疼痛(central pain)是大部分中枢神经损伤患者在损伤平面以下均有不同程度的疼痛或感觉异常。

发生率为14%~45%之间。

如1/3~1/2的脊髓损伤患者有疼痛,其中有10~20%达到严重程度并影响日常生活,5%最严重者需要手术治疗。

脊髓损伤后、截肢、脑外伤或其他中枢神经系统疾病疼痛的性质、程度和分类目前仍然没有公认的定义,其发生的机理目前尚未明了。

本节重点简述中枢性疼痛的康复。

二、疼痛分类目前最常用的是按神经生理特征分类:1、周围神经痛(包括马尾),数天或数周发生,表现为刺痛或烧灼痛,持续时间数秒或数十秒,安静时加重,活动时好转。

2、脊髓中枢痛,数周至数月发生,表现为刺痛或麻木,持续性,活动加重,休息好转。

3、内脏痛,数周至数月发生,表现为烧灼感,持续性。

4、肌肉张力或机械性痛,数周至数月发生,表现为钝性酸痛,持续时间可变,活动加重,休息好转。

5、心理源性疼痛,发作特征、疼痛性质和持续时间以及发作诱因和缓介因素可变。

其中周围神经痛和脊髓中枢痛统称为钝性触物综合症。

三、典型特征1、疼痛性质烧灼痛、刺痛、咬噬痛、锐痛、麻痛、钻痛、压榨痛、割痛、拉痛。

一般为持续性2、发作特征 2/3发生于脊髓损伤后一年之内,常为非器质性病变。

偶可在受伤数年后发生,提示器质性病变(脊柱、内脏等),包括脊髓空洞症。

3、时间过程疼痛随着病程症状逐渐减轻,可能与痛阈提高有关。

4、疼痛部位弥散,难以精确定位,不对称,可发生于腿、会阴、背、腹、手臂、足。

痛觉过敏边缘区反应。

截瘫患者多见于下肢,四肢瘫患者多见于手臂。

约10%的疼痛位于内脏。

5、发病因素可发生于任何脊髓损伤水平。

最常见于马尾损伤、中央索综合征、不完全性损伤、枪击伤、年龄增加、高智力、高焦虑、恶性心理社会环境。

6、诱发因素各种有害刺激,包括吸烟、膀胱或肠道合并症、压疮、痉挛、长时间坐或不活动、疲劳、冷湿气候、季节改变。

四、康复治疗1、预防性措施疼痛可以由于感染、压疮、痉挛、膀胱和肠道问题、极度温度变化、吸烟、情绪波动等因素诱发,因此避免这些因素,或进行积极的处理或治疗可以有效地防治疼痛。

Bobath技术理论基础Bobath技术以现代神经科学和康复科学为理论基础,它是通过对每一位中枢神经疾病患者的病例进行学习、评价、治疗及演示来验证假设的过程。

Bobath方法对中枢神经损伤的各年龄段的患者均适用,是对由于中枢神经系统损伤所引起的姿势紧张、运动功能障碍的患者,进行评价和解决问题的方法,是将运动学习理论作为实践性的概念,对运动的感觉的再学习过程。

治疗目标是通过促进姿势控制和改善选择运动,从而最大限度地引出功能。

2021年英国Bobath讲师协会(BBTA)对Bobath理论基础做了如下解释:"Bobath理论是以运动控制为核心的系统性疗法为基础,为临床实践提供了理论框架。

Bobath技术密切关注神经生理学、骨骼肌与运动学等领域里的最新研究,发展具有专业性和独特性的评价治疗法”。

这种整体性治疗技术在经历了70多年的发展后,今天已经以新的运动控制和运动学习理论模型为指导,Bobath技术的理论框架将随着运动科学知识的更新而不断丰富和发展。

一、基本理念国际Bobath治疗指导协会(IBITA)指出“Bobath理论是针对中枢神经系统(CNS)损伤引起的功能、运动和姿势控制障碍的患者进行逐案评价与治疗的一种问题解决方法。

治疗目标为通过治疗师与患者之间的沟通互动,以促进技术改善姿势控制与选择运动,最大限度引导出功能。

”2021年IBITA的第三代领导人格丽特·梅斯对Bobath理论的核心总结为以下五点:疗法主要作为中枢神经系统功能障碍所导致的脑瘫与脑卒中患者的治疗方法发展至今。

2虽然应修正异常且不规则的协调运动模式,控制不必要的动作与运动,但是决不能因此而牺牲患者参与个人日常生活的权利。

3通过促进技术来获得日常活动中所需的正常且最适宜的肌肉活动,只有正常的选择性运动,才能减少因异常的不规律状态所导致的影响;为了控制痉挛产生的过度肌紧张状态,患者应配合治疗师积极地参与治疗。

4治疗不仅需要考虑运动方面的问题,也要考虑到患者的感觉、知觉,以及适应环境的动作;治疗涉及多个知识领域,需要多角度、多方位的治疗手段。

中枢神经修复学第一章概述个民族想要站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。

——恩格斯一、概念和定义神经修复学( neurorestoratology)是一门研究神经再生、神经结构修补或替代、神经重塑、神经调控的神经科学亚学科,目的是促使各类神经退变疾病和损害的神经功能重建与恢复。

神经修复学按照研究对象分为周围神经修复学和中枢神经修复学,按照研究领域分为基础神经修复学和临床神经修复学。

学科形成过程及与相关交叉学科的关系神经修复的探索研究已有百年历史,近年来神经科学飞速发展,在神经科学各基础学科、神经内科、神经外科、骨科、神经康复科、儿科、理疗科、神经移植科、高压氧科、眼科、泌尿外科疼痛科、中医学、精神科等学科内,有大量科研工作者和临床医师从事神经修复研究,使这一领域研究不断创新并取得突破性成果,逐步形成神经修复自身特有的研究领域和崭新的知识体系,从概念上发展成为神经修复学这一重要独立学科(黄红云和陈琳,2008)。

随着这一学科的发展,它的概念、定义、内涵和外延将会更趋完善。

在神经修复学成为独立学科前,由于缺乏平台,与之交叉各学科中从事神经修复的研究者大多在本学科内交流,不同交叉学科的学者之间很难对神经修复相关问题进行大规模的直接交流;神经修复学成为独立学科后,能与上述交叉学科形成更直接、更广泛的联系,也将为这些交叉学科搭建平台,成为它们之间进行神经修复学学术交流的纽带和桥梁,从而能进一步推动神经修复学研究和治疗更快地发展。

三、学科命名和内涵文献中神经修复学有数个与其相关或类似的概念与命名,但都未作为一个独立学科去定义和规范。

1、修复神经病学:1985年由Dimitrijevic首先提出,主要定义和描述神经刺激或调控导致的神经功能恢复。

Liepert(2008)、Luque等(2005)、Chopp等(2008)则把药物、细胞移植等促使神经功能恢复的方法都归类为修复神经病学,它常被作为神经病学的一个分支而隶属于神经病学范畴。