气压带与风带的形成及移动

- 格式:ppt

- 大小:3.60 MB

- 文档页数:10

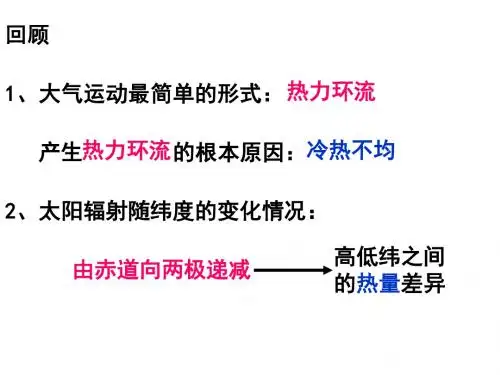

全球气压带风带季节移动规律一、引言气压带和风带是地球大气环流的重要组成部分,对于地球上的气候和季节变化起着关键作用。

全球气压带和风带的形成和移动具有一定的规律性,本文将重点探讨全球气压带和风带的季节移动规律。

二、全球气压带和风带的形成全球气压带和风带的形成主要是由于地球的自转和太阳辐射的不均匀性所引起的。

太阳辐射使得赤道地区受热较多,空气升温后上升形成低气压带,而极地地区受热较少,空气下沉形成高气压带。

这样就形成了赤道低压带、副热带高压带、副极地低压带和极地高压带。

三、全球气压带和风带的季节移动规律1. 赤道低压带和副热带高压带的季节移动赤道低压带和副热带高压带的季节移动受太阳辐射的影响最为显著。

夏季时,太阳直射地球的位置向北半球移动,导致赤道低压带和副热带高压带向北移动,同时北半球的副热带高压带变得更强,形成了北半球的夏季风;冬季时,太阳直射地球的位置向南半球移动,赤道低压带和副热带高压带向南移动,南半球的副热带高压带变得更强,形成了南半球的夏季风。

2. 副极地低压带和极地高压带的季节移动副极地低压带和极地高压带的季节移动主要受到地球自转和大陆与海洋分布的影响。

夏季时,副极地低压带和极地高压带向北移动,北半球的副极地低压带变得更强,形成了北半球的西风带;冬季时,副极地低压带和极地高压带向南移动,南半球的副极地低压带变得更强,形成了南半球的西风带。

3. 季风气候的形成全球气压带和风带的移动还会导致季风气候的形成。

季风是指由于大陆和海洋的不同吸热能力,形成陆地和海洋气温差异,在不同季节引起的风向和风力的周期性变化。

例如,亚洲的季风就是由于副热带高压带和副极地低压带的季节移动引起的。

夏季时,副热带高压带北移,形成了印度洋上的副热带高压和东亚的副热带低压,吹来的风带来了潮湿的空气,形成了雨季;冬季时,副热带高压带南移,副极地低压带北移,吹来的风带来了干燥的空气,形成了旱季。

四、总结全球气压带和风带的季节移动规律对于地球上的气候和季节变化具有重要影响。

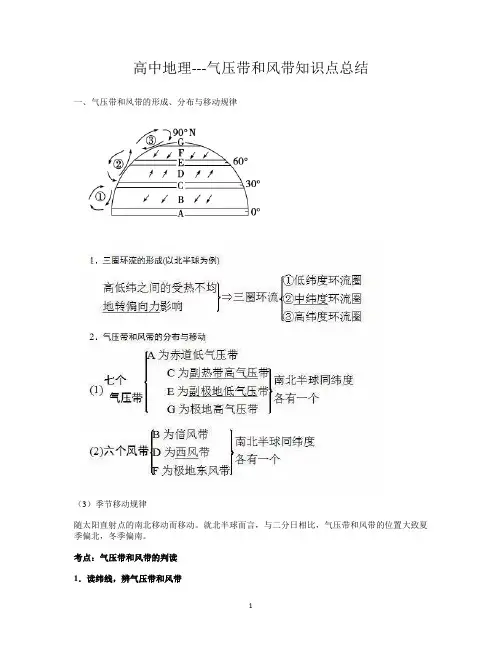

高中地理---气压带和风带知识点总结一、气压带和风带的形成、分布与移动规律(3)季节移动规律随太阳直射点的南北移动而移动。

就北半球而言,与二分日相比,气压带和风带的位置大致夏季偏北,冬季偏南。

考点:气压带和风带的判读1.读纬线,辨气压带和风带(1)0°纬线附近为赤道低气压带。

(2)30°纬线附近为副热带高气压带。

(3)60°纬线附近为副极地低气压带。

(4)90°纬线附近为极地高气压带。

(5)0°~30°纬线之间的风带为信风带。

(6)30°~60°纬线之间的风带为西风带。

(7)60°~90°纬线之间的风带为极地东风带。

2.读风向,辨南北半球(1)风向右偏为北半球,如甲、丙两图。

(2)风向左偏为南半球,如乙、丁两图。

3.读气压带位置,辨节气(1)若各气压带分别被0°、30°、60°纬线平分,则为春、秋分。

(2)若各气压带位置偏北(赤道低气压带全部位于赤道以北,副热带高气压带全部位于30°纬线以北,副极地低气压带全部位于60°纬线以北),则为北半球夏至。

(3)若各气压带位置偏南(赤道低气压带全部位于赤道以南,副热带高气压带全部位于30°纬线以南,副极地低气压带全部位于60°纬线以南),则为北半球冬至。

4.读风向,辨气压带高低和名称(1)风由中间向两侧吹的为高气压带。

如上图中甲为北半球副热带高气压带,乙为南半球副热带高气压带。

(2)风由两侧向中间吹的为低气压带。

如上图中丙为北半球副极地低气压带,丁为南半球副极地低气压带。

二、北半球冬、夏季气压中心和季风环流1.1月份气压中心分布与冬季风气压中心M是蒙古—西伯利亚(亚洲)高压,其切断了副极地低气压带。

2.7月份气压中心分布与夏季风气压中心N是印度(亚洲)低压,其切断了副热带高气压带。

3.季风考点:季风环流的形成与应用1.1月份部分地区季风环流简图2.7月份部分地区季风环流简图提醒:在赤道南北两侧的地区都会有气压带和风带季节移动形成的季风现象。

气压带与风带的形成与移动我们生活的地球,大气环流就像一个巨大的“空气输送带”,其中气压带与风带的形成和移动对全球的气候产生着深远的影响。

那它们究竟是如何形成和移动的呢?让我们一起来探究一下。

要理解气压带与风带的形成,首先得从太阳辐射说起。

由于地球是一个球体,不同纬度地区接收到的太阳辐射能量是不一样的。

赤道地区接收到的太阳辐射最多,空气受热膨胀上升,在近地面形成了赤道低气压带。

而在两极地区,太阳辐射较少,气温低,空气冷却收缩下沉,在近地面形成了极地高气压带。

在赤道上空,上升的暖空气向南北两侧流动。

由于地转偏向力的影响,气流逐渐向右(北半球)或向左(南半球)偏转。

在大约北纬 30 度和南纬 30 度附近,气流最终偏转成了自西向东的西风,空气在此堆积下沉,形成了副热带高气压带。

从副热带高气压带流向赤道低气压带的气流,在地转偏向力的作用下,形成了北半球的东北信风和南半球的东南信风,这就是低纬信风带。

而从副热带高气压带流向极地高气压带的气流,在地转偏向力的作用下,形成了中纬西风带,也就是盛行西风带。

从极地高气压带流向副极地低气压带的气流,在地转偏向力的作用下,形成了极地东风带。

气压带和风带并不是固定不变的,它们会随着太阳直射点的移动而发生季节性的移动。

就拿北半球来说,在夏季,太阳直射点向北移动,气压带和风带也会跟着向北移动。

赤道低气压带会移到赤道以北,副热带高气压带也会相应地向北移动。

而到了冬季,太阳直射点向南移动,气压带和风带又会向南移动。

这种气压带和风带的季节性移动,对各地的气候产生了重要的影响。

比如,在热带地区,由于气压带和风带的季节性移动,形成了明显的干湿季节交替。

在印度半岛和中南半岛,夏季时,赤道低气压带北移,这里盛行来自海洋的西南季风,带来大量降水,形成雨季;冬季时,这里受东北季风影响,降水较少,形成旱季。

再比如,地中海气候区,夏季受副热带高气压带控制,炎热干燥;冬季受盛行西风带控制,温和多雨。

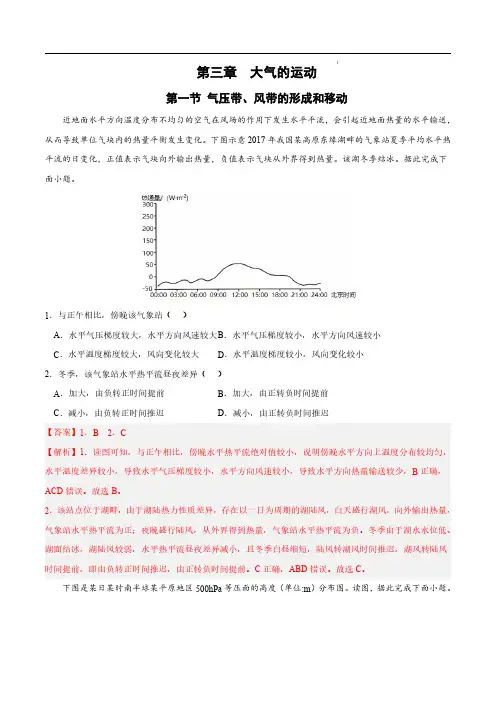

第三章大气的运动第一节气压带、风带的形成和移动近地面水平方向温度分布不均匀的空气在风场的作用下发生水平平流,会引起近地面热量的水平输送,从而导致单位气块内的热量平衡发生变化。

下图示意2017年我国某高原东缘湖畔的气象站夏季平均水平热平流的日变化,正值表示气块向外输出热量,负值表示气块从外界得到热量。

该湖冬季结冰。

据此完成下面小题。

1.与正午相比,傍晚该气象站()A.水平气压梯度较大,水平方向风速较大B.水平气压梯度较小,水平方向风速较小C.水平温度梯度较大,风向变化较大D.水平温度梯度较小,风向变化较小2.冬季,该气象站水平热平流昼夜差异()A.加大,由负转正时间提前B.加大,由正转负时间提前C.减小,由负转正时间推迟D.减小,由正转负时间推迟【答案】1.B2.C【解析】1.读图可知,与正午相比,傍晚水平热平流绝对值较小,说明傍晚水平方向上温度分布较均匀,水平温度差异较小,导致水平气压梯度较小,水平方向风速较小,导致水平方向热量输送较少,B正确,ACD错误。

故选B。

2.该站点位于湖畔,由于湖陆热力性质差异,存在以一日为周期的湖陆风,白天盛行湖风,向外输出热量,气象站水平热平流为正;夜晚盛行陆风,从外界得到热量,气象站水平热平流为负。

冬季由于湖水水位低、湖面结冰,湖陆风较弱,水平热平流昼夜差异减小,且冬季白昼缩短,陆风转湖风时间推迟,湖风转陆风时间提前,即由负转正时间推迟,由正转负时间提前。

C正确,ABD错误。

故选C。

下图是某日某时南半球某平原地区500hPa等压面的高度(单位:m)分布图。

读图,据此完成下面小题。

3.图中甲、乙、丙三点气压相比较()A.甲<乙<丙B.甲=乙=丙C.丙>甲>乙D.甲>乙>丙4.此时,甲、丙两点近地面的天气特征是()A.甲近地面晴朗,气温日较差大B.甲近地面阴雨,气温日较差小C.丙近地面阴雨,气温日较差小D.丙近地面晴朗,气温日较差小5.乙点近地面吹()A.西北风B.西南风C.东北风D.东南风下图为冬季某时某地海平面等压线分布图(单位:hPa),完成下面小题。

气压带、风带及其移动对气候特征的影响一、气压带和风带的形成1、大气环流的概念和特点概念:指全球性的有规律的大气运动。

特点:全球性、长期性、规律性2、大气环流的成因及其意义成因:不同纬度太阳辐射能量差异,造成高低纬间的热量差异意义:促进高低纬之间和海陆之间的水汽和热量运输、交换,调整全球的水热分布和平衡,影响全球的大气和气候。

3、气压带风带的形成①假设地面均一,不考虑地转偏向力---形成单圈环流形成过程:因为太阳辐射在地表的分布一般随纬度的增高而减少,所以赤道附近的低纬度地区热量盈余,温度升高,低层空气膨胀上升,并向高纬地区扩散,因而赤道的上空有空气流出,地面气压降低,形成赤道低压带。

极地地区终年热量亏损,气温下降,空气下沉,高空的空气不断地流入补充,只是极地地区空气密度增加,形成极地高压带。

在近地面,极地为高压,赤道为低压,由于气压梯度力,空气由极地高压带流向热带低压带;在高空,极地为低压,赤道为高压,空气从赤道流向极地。

这样空气互相补偿,循环流动,形成单圈环流。

②假设地面均一,考虑地转偏向力---形成三圈环流(以北半球为例:低纬环流的形成过程:赤道及其两侧接受太阳光热最多,近地面空气受热膨胀上升,空气减少,气压降低。

这样在南北纬5°之间的地区,就形成了一个低压带,即赤道低压。

赤道上升的暖空气在气压梯度力的作用下,在赤道上空向北流向北极上空;受地转偏向力的影响,南风逐渐向右偏转成西南风;到达北纬30°附近上空时偏转为西风。

这样来自赤道上空的气流在这里不断堆积下沉,使近地面气压升高,形成了副热带高压带。

从副热带高压带流出的气流,向南的一支流向赤道低气压带,在地转偏向力的影响下,北风逐渐右偏成东北风,称为东北信风。

东北信风和南半球的东南信风在赤道地区辐合上升。

这样,便在赤道与北纬30°之间形成低纬度环流圈。

中纬度和高纬度环流圈的形成:在近地面,从副热带高气压带向北流出的一支气流,在地转偏向力的影响下逐渐偏转成西南风,称为盛行西风。

全球气压带风带及移动规律地球上存在着一系列气候带和风带,它们在全球范围内分布并对天气和气候产生重要影响。

气压带和风带的形成与地球自转以及太阳辐射不均匀分布等因素密切相关。

下面将详细介绍全球气压带风带的形成以及它们的移动规律。

首先是全球的气压带。

赤道附近是低气压带,因为太阳直射的热量使空气膨胀,从而形成上升气流,造成低气压。

而两极附近是高气压带,因为空气向下沉降,造成高气压。

赤道附近的低气压与两极附近的高气压之间,有着一系列中纬度地区的高气压和低气压带。

这种气压差异导致空气从高压区流向低压区,形成全球范围的大气环流。

其次是全球的风带。

在大气环流的影响下,形成了主要的风带。

赤道附近的副热带高气压带是风带的重要组成部分。

在这个带子上,空气下沉并形成高气压,沿着地表顺时针方向流动(北半球)。

这是因为科里奥利力的影响,造成风向偏转。

而赤道附近的低气压带和两极附近的高气压带之间,形成了西风带。

这是因为从副热带高压区流向两极的空气受到了科里奥利力的影响偏转,形成了西风。

这些气压带和风带并不是静止不动的,它们会随着季节和地球自转产生移动。

在夏季,赤道附近的地表受到阳光直射,形成了强烈的副热带高压带,使它向北(南半球向南)移动。

这导致副热带西风带和中纬度地区的低气压带向极地方向移动。

在冬季,情况相反,赤道附近的副热带高压带向南(南半球向北)移动,导致风带和气压带的位置相应地移动。

综上所述,全球气压带风带的存在和移动规律是由地球自转和太阳辐射不均匀分布等因素共同决定的。

了解这些规律对于了解天气和气候变化非常重要,也有助于预测和解释一些自然现象。