高脂蛋白血症的分型

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:1

1976年WHO建议将高脂血症分为六型:(1)Ⅰ型高脂蛋白血症:主要是血浆中乳糜微粒浓度增加所致。

将血浆至于4℃冰箱中过夜,见血浆外观顶层呈“奶油样”,下层澄清。

测定血脂主要为甘油三酯升高,胆固醇水平正常或轻度增加,此型在临床上较为罕见。

(2)Ⅱ型高脂蛋白血症,又分为Ⅱa型和Ⅱb型。

①Ⅱa型高脂蛋白血症:血浆中LDL水平单纯性增加。

血浆外观澄清或轻微混浊。

测定血脂只有单纯性胆固醇水平升高,而甘油三酯水平则正常,此型临床常见。

②Ⅱb型高脂蛋白血症:血浆中VLDL和LDL水平增加。

血浆外观澄清或轻微混浊。

测定血脂见胆固醇和甘油三酯均增加。

此型临床相当常见。

(3)Ⅲ型高脂蛋白血症:又称为异常β-脂蛋白血症,主要是血浆中乳糜微粒残粒和VLDL残粒水平增加,其血浆外观混浊,常可见一模糊的“奶油样”顶层。

血浆中胆固醇和甘油三酯浓度均明显增加,且两者升高的程度(以mg/dL为单位)大致相当。

此型在临床上很少见。

(4)Ⅳ型高脂蛋白血症:血浆VLDL增加,血浆外观可以澄清也可以混浊,主要视血浆甘油三酯升高的程度而定,一般无“奶油样”顶层,血浆甘油三酯明显升高,胆固醇水平可正常或偏高。

(5)Ⅴ型高脂蛋白血症:血浆中乳糜微粒和VLDL水平均升高,血浆外观有“奶油样”顶层,下层混浊,血浆甘油三酯和胆固醇均升高,以甘油三酯升高为主。

高脂血症的分类血脂主要是指血清中的胆固醇和甘油三酯。

无论是胆固醇含量增高,还是甘油三酯的含量增高,或是两者皆增高,统称为高脂血症。

1、根据血清总胆固醇、甘油三酯和高密度脂蛋白-胆固醇的测定结果,高脂血症分为以下四种类型:(1)高胆固醇血症:血清总胆固醇含量增高,超过5.72毫摩尔/升,而甘油三酯含量正常,即甘油三酯<1.70毫摩尔/升。

(2)高甘油三酯血症:约占20%血清甘油三酯含量增高,超过1.70毫摩尔/升,而总胆固醇含量正常,即总胆固醇<5.72毫摩尔/升。

(3)混合型高脂血症:血清总胆固醇和甘油三酯含量均增高,即总胆固醇超过5.72毫摩尔/升,甘油三酯超过1.70毫摩尔/升。

高脂蛋白血症有哪些症状?*导读:本文向您详细介绍高脂蛋白血症症状,尤其是高脂蛋白血症的早期症状,高脂蛋白血症有什么表现?得了高脂蛋白血症会怎样?以及高脂蛋白血症有哪些并发病症,高脂蛋白血症还会引起哪些疾病等方面内容。

……*高脂蛋白血症常见症状:头晕、血液粘度增高、血脂异常、血压高、高粘滞综合征、皮下结节、脂质沉积症、间歇性跛行*一、症状高脂血症的临床表现主要包括两大方面:一方面是脂质在真皮内沉积所引起的黄色瘤;另一方面脂质在血管内皮沉积所引起的动脉粥样硬化,产生冠心病和外周血管病等。

由于高脂血症时黄色瘤的发生率并不十分高,动脉粥样硬化的发生和发展则需要相当长的时间,所以多数高脂血症患者并无任何症状和异常体征发现。

而患者的高脂血症则常常是在进行血液生化检验(测定血胆固醇和三酰甘油)时被发现的。

1.临床测定血浆(清)总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)和低密度脂蛋白胆固醇(LDL)浓度升高,高密度脂蛋白胆固醇(HCL)低下。

2.脂质在全身的沉积表现(1)黄色瘤(xanthoma):是一种异常的局限性皮肤隆凸起,其颜色可为黄色、橘黄色或棕红色,多呈结节、斑块或丘疹形状,质地一般柔软。

主要是由于真皮内集聚了吞噬脂质的巨噬细胞(泡沫细胞)又名黄色瘤细胞所致。

根据黄色瘤的形态、发生部位,一般可分为下列6种:①肌腱黄色瘤(tendon xanthoma):是一种特殊类型的结节状黄色瘤,发生在肌腱部位,常见于跟腱、手或足背伸侧肌腱、膝部股直肌和肩三角肌腱等处。

为圆或卵圆形质硬皮下结节,与其上皮肤粘连,边界清楚。

这种黄色瘤常是家族性高胆固醇血症的较为特征性的表现。

②掌皱纹黄色瘤(palmar creases xanthoma):是一种发生在手掌部的线条状扁平黄色瘤,呈橘黄色轻度凸起,分布于手掌及手指间皱褶处。

此种黄色瘤对诊断家族性异常 -脂蛋白血症有一定的价值。

③结节性黄色瘤(tuberous xanthoma):发展缓慢,好发于身体的伸侧,如肘、膝、指节伸处以及髋、踝、臀等部位。

高脂蛋白血症1967年Fredrickson等用改进的纸上电泳法分离血浆脂蛋白,将高脂蛋白症分为五型,即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ型。

1970年世界卫生组织(WHO)以临床检验表现型为基础分为六型,将原来的Ⅱ型又分为Ⅱa和Ⅱb两型,如表4-1所示。

(一)Ⅰ型高脂蛋白血症患者血浆TG升高,Ch正常,CM、VLDL含量升高,LDL及HDL均降低。

约有2/3的病人在10岁前发病。

患者新鲜血清外观呈乳白色混浊,4℃过夜,血浆上层出现“奶油样”上层。

大部分患者伴有视网膜脂血症、急性胰腺炎及肝脾肿大。

表4-1 人高脂蛋白血症分型及其特征本症为常染色体隐性遗传,家族性遗传性纯合子型患者除血脂改变外,临床症状明显,而杂合子除TG高外,其症状不明显。

Ⅰ型高脂血症又称为家族性高CM血症。

发病原因主要是LPL的ApoCⅡ的遗传性缺陷,使LPL缺乏或者不能激活,CM中TG不能水解转变成CM残粒,无法被LDL受体识别进行代谢,从而造成CM在血浆中堆积。

(二)Ⅱa型高脂蛋白血症Ⅱa型又称为家族性高胆固醇血症,血浆LDL和Ch明显升高。

血清脂蛋白电泳呈现浓染的β-脂蛋白带,提示β-脂蛋白含量升高,故又称为高β-脂蛋白血症。

纯合子病人在青春期即因动脉粥样硬化而死亡,这类病人除冠状动脉硬化外,还会出现黄色瘤和角膜弓状云等。

Ⅱa型有明显家族史,由LDL受体缺陷引起。

纯合子型患者LDL受体完全缺陷,杂合子型者LDL受体只为正常的1/2。

细胞不能通过膜上LDL受体从血中摄取LDL,使血浆中LDL升高。

近年,Goldstein和Brown用纤维母细胞对遗传性高Ch血症遗传分析发现,LDL受体缺陷有三种不同的细胞表型:①无LDL受体型;②LDL受体缺陷型,细胞表面受体活性为正常的5%-20%;③入胞缺陷(内吞缺陷)型,即LDL受体可以与LDL结合,但是不能以正常速度内吞,从而导致LDL堆积于血浆中。

目前所知,Ⅱa型是因为编码LDL受体的基因突变所致。

高脂血症一、血浆脂蛋白分类和功能血脂中的主要成分是甘油三酯、胆固醇、游离脂肪酸、磷脂和脂溶性维生素和固醇。

甘油三酯和胆固醇是疏水性物质,不能直接在血液中被转运,也不能直接进入组织细胞。

它们必须与特殊的蛋白质和极性类脂(如磷脂)一起组成一个亲水性的球状大分子——脂蛋白,才能在血液中被运输,并进入组织细胞。

脂蛋白主要由胆固醇、甘油三酯、磷脂和蛋白质组成,绝大多数是在肝脏和小肠合成,并主要经肝脏分解代谢。

(一)血浆脂蛋白的种类、组成、来源和作用应用超速离心法,可将血浆脂蛋白分为5大类:乳糜微粒(CM)、极低密度脂蛋白(VLDL)、中密度脂蛋白(IDL)、低密度脂蛋白(LDL)、高密度脂蛋白(HDL)。

不同的脂蛋白其组成、密度、来源均不同,在致动脉硬化中的作用也不一样,见表6-4-2。

(二)血浆脂蛋白的临床意义1.乳糜微粒(CM) CM来源于膳食脂肪,高脂肪膳食可增加CM合成,CM含外源性甘油三酯90%左右,其生理功能是将食物来源的甘油三酯从小肠运输到肝外组织中被利用。

正常人空腹12小时后,血浆中CM已完全被清除,但I型和V 型高脂蛋白血症病人空腹血浆中出现高浓度CM。

CM颗粒大,不能进入动脉壁内,一般不致动脉粥样硬化。

但CM的代谢残骸可被巨噬细胞表面受体识别而摄人,因而可能与动脉粥样硬化有关。

2.极低密度脂蛋白(VLDL) VLDL和CM都是以甘油三酯为主,因此被统称为富含甘油三酯的脂蛋白。

但VLDL与CM不同的是,VLDL的甘油三酯主要由肝脏合成,其最重要的底物是游离脂肪酸。

流经肝脏的血液中游离脂肪酸含量增加可加速肝脏合成和分泌VLDL。

目前多数学者认为,血浆VLDL水平升高是冠心病的危险因素,VLDL浓度升高,可影响其他脂蛋白的浓度和结构;VLDL 升高伴有血浆HDL水平降低,使抗动脉硬化的因素减弱;VLDL增高常与其他的冠心病危险因素相伴随,如胰岛素抵抗、肥胖、糖尿病等。

3.中密度脂蛋白(IDL) IDL是VLDL向LDL转化过程中的中间产物,与VLDL相比,胆固醇含量明显增加。

高脂蛋白血症的分类及鉴别

高脂蛋白血症(hyperlipoproteinemia)是指血液中胆固醇和/或甘油三酯含量异常增高的一类遗传性或获得性疾病。

根据血浆脂蛋白异常的不同,高脂蛋白血症可分为以下几种类型:

1. Ⅰ型高脂蛋白血症(乳糜血症):血浆中乳糜颗粒含量增加,主要由于家族性乳糜性肠道淋巴排空障碍引起。

2. Ⅱa型高脂蛋白血症(家族性高胆固醇血症):主要由于低密度脂蛋白(LDL)受体异常或缺失引起,导致血浆中胆固醇含量显著升高。

3. Ⅱb型高脂蛋白血症(家族性混合型高脂蛋白血症):不仅LDL含量升高,甘油三酯(TG)含量也明显增加。

4. Ⅲ型高脂蛋白血症(家族性高胆固醇和甘油三酯血症):主要由于β-VERY低密度脂蛋白(β-VLDL)合成或分泌异常引起。

5. Ⅳ型高脂蛋白血症(家族性高甘油三酯血症):主要由于肝脏产生的VLDL合成异常引起,导致血浆中甘油三酯含量升高。

6. Ⅴ型高脂蛋白血症(家族性高甘油三酯和胆固醇血症):由于VLDL合成和分泌异常,导致血浆中既有高水平的甘油三酯又有高水平的胆固醇。

鉴别高脂蛋白血症类型的方法包括:血浆脂蛋白分析、基因检测等。

通过检测血浆中不同脂蛋白的含量、组成和分布,结合患者的临床表现和家族史,可以确定高脂蛋白血症的具体类型。

基因检测可以进一步确认和排除一些特定基因突变引起的遗传性高脂蛋白血症。

医生会根据这些结果,制定相应的治疗和管理方案,以降低患者的心血管病风险。

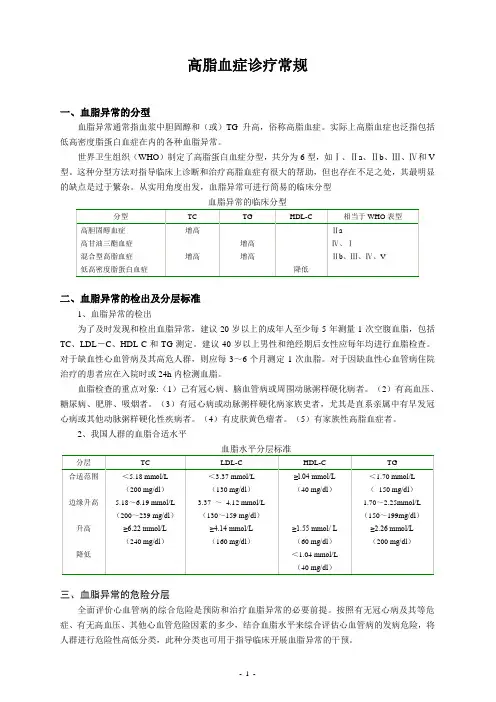

高脂血症诊疗常规一、血脂异常的分型血脂异常通常指血浆中胆固醇和(或)TG升高,俗称高脂血症。

实际上高脂血症也泛指包括低高密度脂蛋白血症在内的各种血脂异常。

世界卫生组织(WHO)制定了高脂蛋白血症分型,共分为6型,如Ⅰ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲ、Ⅳ和V 型。

这种分型方法对指导临床上诊断和治疗高脂血症有很大的帮助,但也存在不足之处,其最明显的缺点是过于繁杂。

从实用角度出发,血脂异常可进行简易的临床分型血脂异常的临床分型二、血脂异常的检出及分层标准1、血脂异常的检出为了及时发现和检出血脂异常,建议20岁以上的成年人至少每5年测量1次空腹血脂,包括TC、LDL-C、HDL-C和TG测定。

建议40岁以上男性和绝经期后女性应每年均进行血脂检查。

对于缺血性心血管病及其高危人群,则应每3~6个月测定1次血脂。

对于因缺血性心血管病住院治疗的患者应在入院时或24h内检测血脂。

血脂检查的重点对象:(1)己有冠心病、脑血管病或周围动脉粥样硬化病者。

(2)有高血压、糖尿病、肥胖、吸烟者。

(3)有冠心病或动脉粥样硬化病家族史者,尤其是直系亲属中有早发冠心病或其他动脉粥样硬化性疾病者。

(4)有皮肤黄色瘤者。

(5)有家族性高脂血症者。

2、我国人群的血脂合适水平血脂水平分层标准三、血脂异常的危险分层全面评价心血管病的综合危险是预防和治疗血脂异常的必要前提。

按照有无冠心病及其等危症、有无高血压、其他心血管危险因素的多少,结合血脂水平来综合评估心血管病的发病危险,将人群进行危险性高低分类,此种分类也可用于指导临床开展血脂异常的干预。

注:其他危险因素包括年龄(男≥45岁,女≥55岁)、吸烟、低HDL-C、肥胖和早发缺血性心管病家族史1.冠心病等危症是指非冠心病者10年内发生主要冠状动脉事件的危险与已患冠心病者同等,新发和复发缺血性心血管病事件的危险>15%,以下情况属于冠心病等危症:(1)有临床表现的冠状动脉以外动脉的动脉粥样硬化:包括缺血性脑卒中、周围动脉疾病、腹主动脉瘤和症状性颈动脉病(如短暂性脑缺血)等。

1976年WHO建议将高脂血症分为六型:(1)Ⅰ型高脂蛋白血症:主要是血浆中乳糜微粒浓度增加所致.将血浆至于4℃冰箱中过夜,见血浆外观顶层呈“奶油样",下层澄清。

测定血脂主要为甘油三酯升高,胆固醇水平正常或轻度增加,此型在临床上较为罕见.(2)Ⅱ型高脂蛋白血症,又分为Ⅱa型和Ⅱb型。

①Ⅱa型高脂蛋白血症:血浆中LDL水平单纯性增加.血浆外观澄清或轻微混浊。

测定血脂只有单纯性胆固醇水平升高,而甘油三酯水平则正常,此型临床常见. 。

..。

文档交流②Ⅱb型高脂蛋白血症:血浆中VLDL和LDL水平增加。

血浆外观澄清或轻微混浊。

测定血脂见胆固醇和甘油三酯均增加。

此型临床相当常见。

...。

..文档交流(3)Ⅲ型高脂蛋白血症:又称为异常β—脂蛋白血症,主要是血浆中乳糜微粒残粒和VLDL残粒水平增加,其血浆外观混浊,常可见一模糊的“奶油样”顶层.血浆中胆固醇和甘油三酯浓度均明显增加,且两者升高的程度(以mg/dL为单位)大致相当。

此型在临床上很少见。

..。

..。

文档交流(4)Ⅳ型高脂蛋白血症:血浆VLDL增加,血浆外观可以澄清也可以混浊,主要视血浆甘油三酯升高的程度而定,一般无“奶油样"顶层,血浆甘油三酯明显升高,胆固醇水平可正常或偏高。

.。

...。

文档交流(5)Ⅴ型高脂蛋白血症:血浆中乳糜微粒和VLDL水平均升高,血浆外观有“奶油样”顶层,下层混浊,血浆甘油三酯和胆固醇均升高,以甘油三酯升高为主。

...。

..文档交流高脂血症的分类血脂主要是指血清中的胆固醇和甘油三酯。

无论是胆固醇含量增高,还是甘油三酯的含量增高,或是两者皆增高,统称为高脂血症。

...。

.文档交流1、根据血清总胆固醇、甘油三酯和高密度脂蛋白-胆固醇的测定结果,高脂血症分为以下四种类型:(1)高胆固醇血症:血清总胆固醇含量增高,超过5。

72毫摩尔/升,而甘油三酯含量正常,即甘油三酯<1。

70毫摩尔/升. ..。

.。

文档交流(2)高甘油三酯血症:约占20%血清甘油三酯含量增高,超过1。

至于4℃冰箱中过夜,见血浆外观顶层呈“奶油样”,下层澄清。

测定血脂主要为甘油三酯升高,胆固醇水平正常或轻度增加,此型在临床上较为罕见。

(2)Ⅱ型高脂蛋白血症,又分为Ⅱa型和Ⅱb型。

①Ⅱa型高脂蛋白血症:血浆中LDL水平单纯性增加。

血浆外观澄清或轻微混浊。

测定血脂只有单纯性胆固醇水平升高,而甘油三酯水平则正常,此型临床常见。

②Ⅱb型高脂蛋白血症:血浆中VLDL和LDL水平增加。

血浆外观澄清或轻微混浊。

测定血脂见胆固醇和甘油三酯均增加。

此型临床相当常见。

(3)Ⅲ型高脂蛋白血症:又称为异常β-脂蛋白血症,主要是血浆中乳糜微粒残粒和VLDL残粒水平增加,其血浆外观混浊,常可见一模糊的“奶油样”顶层。

血浆中胆固醇和甘油三酯浓度均明显增加,且两者升高的程度(以mg/dL为单位)大致相当。

此型在临床上很少见。

(4)Ⅳ型高脂蛋白血症:血浆VLDL增加,血浆外观可以澄清也可以混浊,主要视血浆甘油三酯升高的程度而定,一般无“奶油样”顶层,血浆甘油三酯明显升高,胆固醇水平可正常或偏高。

(5)Ⅴ型高脂蛋白血症:血浆中乳糜微粒和VLDL水平均升高,血浆外观有“奶油样”顶层,下层混浊,血浆甘油三酯和胆固醇均升高,以甘油三酯升高为主。

高脂血症的分类血脂主要是指血清中的胆固醇和甘油三酯。

无论是胆固醇含量增高,还是甘油三酯的含量增高,或是两者皆增高,统称为高脂血症。

1、根据血清总胆固醇、甘油三酯和高密度脂蛋白-胆固醇的测定结果,高脂血症分为以下四种类型:(1)高胆固醇血症:血清总胆固醇含量增高,超过毫摩尔/升,而甘油三酯含量正常,即甘油三酯<毫摩尔/升。

(2)高甘油三酯血症:约占20%血清甘油三酯含量增高,超过毫摩尔/升,而总胆固醇含量正常,即总胆固醇<毫摩尔/升。

(3)混合型高脂血症:血清总胆固醇和甘油三酯含量均增高,即总胆固醇超过毫摩尔/升,甘油三酯超过1.70毫摩尔/升。

(4)低高密度脂蛋白血症:血清高密度脂蛋白-胆固醇(HDL-胆固醇)含量降低,<毫摩尔/升。

中医治疗高脂血症【概述】高脂血症是人体脂质代谢失常,血浆内脂质浓度超过正常范围的病症。

因脂质多与血浆中蛋白结合,故又称高脂蛋白血症。

本病或有肥胖、黄色瘤等临床特征,或无特异性临床症状。

根据病因可分为原发性和继发性两类。

原发性系由于脂质和脂蛋白代谢先天性缺陷引起,继发性者主要继发于某种疾病,如糖尿病、肝脏疾病、肾脏疾病、甲状腺疾病等,以及饮酒、肥胖、饮食与生活方式等环境因素的影响。

长期高脂血症易导致动脉硬化加速,尤其是引发和加剧冠心病及脑血管疾病等。

高脂血症属中医的“痰证”、“虚损”、“胸痹”、“眩晕”等范畴。

【病因病理】高脂血症的病因有素体脾虚痰盛;或胃火素旺,饮食不节,恣食肥甘,痰浊内生;或年老体虚,脏气衰减,阴虚痰滞,终致痰积血瘀,化为脂浊,滞留体内而为病。

病理变化为素体脾虚,痰湿内盛,运化不利,致脂浊郁积。

或阳盛之体,胃火索旺,恣食肥甘,致痰热壅积,化为脂浊。

或痰积日久,入络成瘀,而使痰瘀滞留。

或年高体虚,脏气衰减,肝肾阴虚,阴不化血,反为痰浊,痰积血瘀,亦可化为脂浊,滞留体内而为病。

【诊断要点】1.诊断主要依靠实验室检查,同时参考放置4C冰箱过夜的血浆外观。

2.血清胆固醇或甘油三酯(三酰甘油)水平超过正常高限。

3.或有黄色瘤、动脉硬化证据等。

遗传性者可有家族史。

【辩证分型】l.脾虚痰积症状:体胖虚松,倦怠乏力,胸院痞满,头晕目眩,肢重或肿,纳差,或伴便溏。

舌胖,苔白厚,脉濡。

证候分析:脾虚湿盛痰积测体胖虚松,倦怠乏力;痰湿中阻,则胸院痞满;痰浊上扰,则头目晕眩;水湿流于四肢,则肢体沉重或浮肿;痰湿内盛,胃弱脾虚,则纳差便溏;舌胖苔白厚,脉濡,均为脾虚痰积之征。

2.胃热腑实症状:形体肥硕,烦热纳亢,口渴便秘。

舌苔黄腻或薄黄,脉滑或滑数。

证候分析:阳旺之体,胃热炽盛测烦热纳亢;恣食肥甘厚腻,痰热壅积,则形体肥硕;胃火伤津,则口渴便秘;舌苔黄腻或薄黄,脉滑或滑数,均为胃热腑实,痰热壅积之征。

3.痰瘀滞留症状:眼睑处或有黄色瘤,胸闷时痛,头晕胀痛,肢麻或偏瘫。

高脂血症由于脂肪代谢或运转异常使血浆一种或多种脂质高于正常称为高脂血症,脂质不溶或微溶于水必须与蛋白质结合以脂蛋白形式存在,因此,高脂血症常为高脂蛋白血症(hyperlipoproteinemia),表现为高胆固醇血症、高甘油三酯血症或两者兼有,临床上分为两类:①原发性,罕见,属遗传性脂代谢紊乱疾病;②继发性,常见于控制不良糖尿病,饮酒、甲状腺功能减退症、肾病综合征,肾透析、肾移植、胆道阻塞,口服避孕药等。

症状体征一.病史,症状:原发性者见于儿童,继发性者多在20岁后发病,多数人无症状仅于体检时发现,也可早年发生冠心病及其他动脉粥样硬化性疾病如中风,周围血管病,常伴有肥胖,葡萄糖耐量异常(或糖尿病),高胰岛素血症,高尿酸血症,可发生急性胰腺炎,常出现黄斑瘤位于上,下眼睑或腱黄瘤在肢体伸侧肌腱,如鹰嘴,髌,足跟部,伴有肌腱炎时有痛感和压痛。

二.体检发现:可有肥胖,周围神经炎或动脉粥样硬化性疾病,糖尿病等的体征。

三.辅助检查:(一)血脂,血浆总胆固醇<5.2mmol/L是理想水平;5.2~6.2mmol/L为临界;≥6.2mmol/L 为过高,血浆甘油三酯<1.7mmol/L为理想;1.7~2.3mmol/L为临界;>2.3mmol/L为过高。

(二)脂蛋白,测定LDL和HDL比总胆因醇更有意义,LDL水平升高与心血管疾病患病率和病死率升高相关,HDL水平升高有利于防止动脉粥样硬化发生。

2 用药治疗高血脂可以通过健康的生活习惯预防或延后发生。

虽然有部份高血脂症是家族遗传,无法预防,但它也是一种文明病。

此外,有遗传因子的人若饮食生活习惯不当,高血脂症也可能提早报到。

高血脂症的防治措施主要有以下几点:一、合理的膳食结构,高血脂症的饮食原则是“四低一高”即低热量、低脂肪、低胆固醇、低糖、高纤维膳食。

1.控制热量的摄入,每人每天的热量摄入应控制在294卡/公斤体重内,控制动物脂肪和胆固醇的摄入量也应十分严格,每人每天不宜超过300毫克,尽量不吃或少吃动物内脏,蛋类每天不超过一个,应提倡吃含有花生油的植物油。

概述高脂血症是指血浆中胆固醇和(或)三酰甘油水平升高。

由于血浆中的胆固醇和三酰甘油是疏水分子,不能直接在血液中被转运,必须与血液中的蛋白质及其他类脂,如磷脂一起组成亲水性的脂蛋白。

高脂血症表现为血浆中某一类或某几类脂蛋白升高,严格说来应称为高脂蛋白血症。

【病因发病机制】高脂血症的病因包括原发性和继发性两大类。

原发性是由于脂质和脂蛋白代谢先天性缺陷(或遗传性缺陷)及某些环境因素(包括饮食、营养等)通过未知的机制而引起的;继发性者主要继发于某些疾病,如糖尿病、肝脏疾病、肾脏疾病、甲状腺疾病等,也受环境因素的影响。

【分型】临床上根据血中升高的脂蛋白(或脂质)的不同将高脂蛋白血症分为五型。

类型血浆中升高的主要成份脂蛋白类型主要脂类I型乳糜微粒三酰甘油Ⅱa型LDL胆固醇Ⅱb型LDL和VLDL胆固醇和三酰甘油Ⅲ型乳糜微粒残余物和IDL三酰甘油和胆固醇Ⅳ型VLDL三酰甘油Ⅴ型VLDL和乳糜微粒三酰甘油和胆固醇临床表现 1.I型高脂蛋白血症又称家族性高乳糜微粒血症、家族性高三酰甘油血症。

以空腹高乳糜微粒血症为特征,与V型表现相似,但血浆VLDL正常。

其生化缺陷是LPL(脂蛋白酯酶)缺乏或激活LPL的Ap.cⅡ先天性缺陷。

呈常染色体隐性遗传,纯合子患者临床表现典型,杂合子患者血脂正常,仅表现为脂肪组织LPL降低。

本型在人群中罕见,原发性者见于儿童,继发性者多在20岁后发病。

最常见的症状为腹痛,表现轻重不一,重者可酷似急腹症,腹痛呈弥漫性或局限于上腹,常放射至背部,腹痛的机制未明。

可发生急性胰腺炎。

体检可发现肝、脾肿大。

特征性改变是视网膜脂血症和发疹性黄色瘤病;黄色瘤多在躯干、上臂伸侧、臀部和大腿,在红斑基础上有直径约l~5mm的黄色小丘疹。

本型较少合并动脉粥样硬化。

2.V型高脂蛋白血症又称混合型高三酰甘油血症、混合型高脂血症。

其缺陷未明。

症状和体征与I型相同,可发生致命的急性胰腺炎。

常伴有肥胖、葡萄糖耐量异常(或糖尿病)、高胰岛素血症、高尿酸血症、冠状动脉粥样硬化性心脏病。

高脂蛋白血症检测分型及存在的问题随着人民生活水平的提高,血脂增高的人越来越多。

近几年临床资料显示40~59岁的人群中有35%~45%的人患高脂血症。

高脂血症是诱发心脑血管疾病和其他脏器致病的主要因素。

临床对高脂血症比较熟悉,而对高脂蛋白血症的检测方式比较冷漠,不太重视。

其实高脂蛋白血症的检测方式更能反映血脂的真实病理、生理情况。

它可以将高脂血症分成若干型,不同类型的高脂血症其预防和治疗措施是不一样的。

只注重血脂升高,不注重其分型,这在预防和治疗中是一个误区。

以下简述高脂蛋白血症的分型及存在的问题。

1高脂蛋白血症分型目前,实验比较通用的高脂蛋白血症的分型方法是电泳分型法,可分5型:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ型。

方法简单,准确率高,重复性好。

1.1Ⅰ型高脂蛋白血症——高乳糜微粒血症临床上称外源性高三酰甘油血症、脂肪诱发型或脂肪敏感型高脂肪血症。

Ⅰ型高脂蛋白血症非常罕见,它是一种常染色体隐性遗传性疾病,其主要是外源性脂肪处理发生障碍,患者体内脂蛋白分子中三酰甘油的脂蛋白酯缺乏或活性下降,造成血中乳糜微粒增多。

此类型常导致胰腺炎反复发作。

1.2Ⅱ型高脂蛋白血症——高β脂蛋白血症又称家族性高胆固醇血症、家族性高β脂蛋白血症等。

Ⅱ型高脂蛋白血症是一种常染色体显性遗传疾病。

患者血清胆固醇明显升高,可高达1 000 mg/mL,但血清三酰甘油水平基本在正常范围。

此型是导致冠心病的主要类型。

此病临床表现复杂,有些病人可终身正常,另一部分人从青少年就开始发病,往往在40岁左右就死于冠心病。

1.3Ⅲ型高脂蛋白血症——“宽β病”也称高胆固醇血症兼内源性高三酰甘油血症。

此病患者常伴有糖尿病、糖耐量异常、血清尿酸增多等症状。

此型的三酰甘油指标变化很大,与饮食高脂、高糖食物有密切关系。

本病的发展结果是患胆汁性肝硬化。

此类型患者平时应控制高脂、高热量的饮食。

1.4 Ⅳ型高脂蛋白血症——高前β脂蛋白血症又称为内源性高三酰甘油血症、糖致高三酰甘油血症。

高脂蛋白血症的分型

WHO

Ⅰ型:高乳糜微粒血症,血清外观有“奶油”样顶层,下层澄清,血清三酰甘油含量显著增加,胆固醇正常或轻度增加,电泳有深染的乳糜微粒带,超速离心乳糜微粒增加与VLDL带分离不清,TC/TG比率<0.1仅见于I型有诊断价值。

Ⅱ型:高β脂蛋白血症,Ⅱa型血清外观澄清,胆固醇含量增加,三酰甘油含量正常,TC/TG比率>1.5,电泳β带深染,甚至看不到前β带,超离心LDL含量增加,VLDL和HDL含量正常,Ⅱb型血清外观澄清或轻混,血清胆固醇和三酰甘油含量均增加,TC/TG比率可变、电泳β和前β带均深染,超离心LDL和VLDL均增加。

Ⅲ型:异常β脂蛋白血症或称“漂浮β或阔β”型高脂蛋白血症。

血清外观混浊,常具有一模糊的乳糜微粒“奶油”样顶层,血清三酰甘油和胆固醇均增高,琼脂糖或醋酸纤维素薄脂电泳见一条自β位置扩展到前β位置的“阔β"带,这是因为在VLDL部分存在异常的LDL,聚丙烯酰胺凝胶电泳则不见β带,而仅见阔前β带。

血浆在盐密度为1.006超离心后的上清液部分作醋酸纤维素薄膜电泳,显示β迁移脂蛋白有肯定性诊断价值,因为正常血浆在此密度下超离心,其上清部分仅存在前β迁移脂蛋白。

Ⅳ型:高前β脂蛋白血症,血清外观澄清或完全混浊,主要视三酰甘油含量而定,无“奶油”样顶层,血清胆固醇正常或增高,三酰甘油增高,前β带深染,超离心VLDL增高,LDL正常。

Ⅴ型:高前β脂蛋白血症及乳糜微粒血症。

血清外观有“奶油”样顶层,下层混浊,血清胆固醇和三酰甘油均增加,电泳前β带深染且拖尾至原点,原点出现深染乳糜微粒带超离心乳糜微粒存在,VLDL增加。

Ⅱb型和Ⅳ型有时不易确定,应用下列公式可资鉴别:

LDL-C=TC-(TG/5+HDL-C)

当LDL-C>130mg/dl(过高界限)时为Ⅱb型,否则为Ⅳ型。