从新民主主义到社会主义的转变

- 格式:ppt

- 大小:1.67 MB

- 文档页数:20

从新民主主义到社会主义的改变笔记一、背景介绍在我国领导下,我国经历了从新民主主义社会向社会主义社会的转变。

这一历史转变对我国的政治、经济、文化和社会生活产生了深远的影响,也为世界上其他国家的社会主义建设提供了宝贵的经验。

本文将从新民主主义到社会主义的改变角度,探讨这一历史进程中的重要内容和内涵。

二、新民主主义社会的特征1. 民主主义革命的成果在新民主主义社会阶段,我国领导的人民革命取得了伟大胜利。

通过、反动派和国共合作等手段,实现了国家独立和人民解放,确立了政治权力的新秩序。

新我国成立后,确立,国家独立、民主和人民解放成为新我国的主要特征。

2. 社会主义因素初现在新民主主义社会阶段,社会主义的因素也开始显示出来。

在新我国成立初期,我国领导下的社会主义改造试点工作取得初步成功。

从农村到城市的各种生产资料也逐步实现了社会主义改造。

三、实现新民主主义到社会主义的改变1. 党的正确领导我国的正确领导是实现新民主主义到社会主义改变的根本保证。

通过理论的指引和思想的指导,我国不断解决经济、政治、文化、国防等重大问题,在我国特色社会主义道路上不断前进。

2. 推进社会主义改造在新民主主义到社会主义的历史转型中,推进国有企业改造、以及对外资本、封建思想的抵制,是我国实现转型的重要举措。

通过这些改革和措施,逐步实现了生产资料的社会主义所有制,并为社会主义制度的确立奠定了基础。

3. 社会主义建设的道路探索在实现新民主主义到社会主义的改变过程中,我国充分发挥各族人民的积极性和创造力,积极探索我国特色社会主义建设道路。

我国领导下,通过不断探索和实践,找到了一条适合我国国情的社会主义建设道路。

四、新时期社会主义的内涵1. 社会主义核心价值观在新时期,我国社会主义核心价值观成为了引领全社会行为规范和道德准则的重要精神支柱,为社会主义建设提供了理论指导和根本遵循。

2. 实现全面建设小康社会目标我国在新时期提出了全面建设小康社会目标,并不断推进全面深化改革和扩大对外开放,在政治、经济、文化、社会等各个领域进行全面建设。

为什么新民主主义要向社会主义转变一、新民主主义社会的特点近代以来,中国社会的性质发生了巨大转变:从鸦片战争到1949年新中国成立,是半殖民地半封建社会;从1949年到1956年社会主义改造完成,是新民主主义社会;从1956年至今,是社会主义社会。

新民主主义社会不是一个独立的社会形态,而是由新民主主义到社会主义转变的过渡性的社会形态。

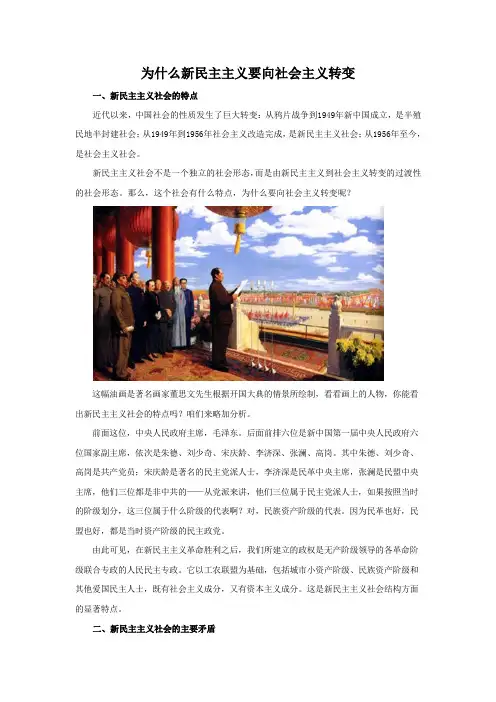

那么,这个社会有什么特点,为什么要向社会主义转变呢?这幅油画是著名画家董思文先生根据开国大典的情景所绘制,看看画上的人物,你能看出新民主主义社会的特点吗?咱们来略加分析。

前面这位,中央人民政府主席,毛泽东。

后面前排六位是新中国第一届中央人民政府六位国家副主席,依次是朱德、刘少奇、宋庆龄、李济深、张澜、高岗。

其中朱德、刘少奇、高岗是共产党员;宋庆龄是著名的民主党派人士,李济深是民革中央主席,张澜是民盟中央主席,他们三位都是非中共的——从党派来讲,他们三位属于民主党派人士,如果按照当时的阶级划分,这三位属于什么阶级的代表啊?对,民族资产阶级的代表。

因为民革也好,民盟也好,都是当时资产阶级的民主政党。

由此可见,在新民主主义革命胜利之后,我们所建立的政权是无产阶级领导的各革命阶级联合专政的人民民主专政。

它以工农联盟为基础,包括城市小资产阶级、民族资产阶级和其他爱国民主人士,既有社会主义成分,又有资本主义成分。

这是新民主主义社会结构方面的显著特点。

二、新民主主义社会的主要矛盾民族资产阶级作为一个阶级还存在,并在国家政权中占有一定地位。

然而,与推翻“三座大山”的新民主主义革命时期不同,此时的资产阶级在和平时期表现出了他落后的一面,与无产阶级之间的矛盾也日益凸显。

交锋:新中国经济第一战——陈云“三战”上海滩1949年7月,在投机商的推波助澜下,新中国经历了第一次也是最严重的一次物价暴涨。

为了稳定市场,控制物价,时任中央财政经济委员会(即中财委)主任的陈云飞抵上海,在这个资本家力量最雄厚、也是投机倒把最厉害的地方,与上海滩的资产阶级“大佬”们先后展开了三场较量,分别是银元风波、棉纱大战与粮食抢购,此次斗争被称为新中国经济第一战。

新民主主义社会转变到社会主义社会的具体途径新民主主义社会转变到社会主义社会的具体途径引言新民主主义社会是中国共产党领导的中国革命的第一阶段,是在旧中国社会基础上建立起来的,并以彻底推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义为目标。

随着新民主主义革命的胜利,中国进入了社会主义建设阶段。

在这个转变过程中,中国面临着巨大的挑战和困难,需要确定具体的途径和路径。

本文将探讨新民主主义社会转变到社会主义社会的具体途径。

一、经济途径1. 逐步实现农业集体化通过依法依规、分阶段推进农村土地的集体所有制改造,可以解决农村剥削问题,有利于解放农民生产力,推动农村经济的发展,为社会主义的产生和发展奠定基础。

2. 国家控制和发展重工业在社会主义建设过程中,重工业的发展对于实现社会主义的目标至关重要。

通过国家控制和实施计划经济,重点发展钢铁、煤炭、机械等重工业,可以推动国民经济的快速发展。

3. 发展现代化的工业和科技为了提高国民经济的整体实力和竞争力,必须大力发展现代化的工业和科技。

加强对科技人才的培养和引进,提高科技创新能力,提升产业技术水平,推动社会主义建设的进一步发展。

二、政治途径1. 人民民主专政的建立和巩固人民民主专政是社会主义国家的政治基础,是保证社会主义建设顺利进行的重要保障。

通过全面落实党的领导、人民当家作主、依法治国、科学决策等原则,加强党的建设和国家机构的完善,可以确保社会主义制度的正确运行。

2. 推进法治建设法治是社会主义的重要基石,是保证社会稳定和公平正义的关键所在。

建立健全社会主义法律体系,加强法律意识的普及,严格执法和司法公正,将法治观念深入人心,为社会主义的顺利发展提供坚实的法律基础。

三、文化途径1. 加强社会主义思想道德建设在社会主义建设中,加强思想道德建设是非常重要的。

通过开展群众教育、职业道德培训等活动,提高人民群众的思想水平和道德观念,培养社会主义核心价值观,加强社会主义意识形态的传播,推动社会主义价值观在社会上的落地生根。

从新民主主义到社会主义转变的历史新民主主义到社会主义的转变是中国革命的一个重要历史阶段。

此过程可以追溯到20世纪初,当时中国社会出现了严重的内外压力。

新民主主义革命于1921年开始,旨在推翻封建主义与帝国主义的统治,建立一个独立、自由和民主的中国。

中国共产党在领导下,通过农民农地革命和工人工厂革命,逐渐扩大了革命的影响力。

1949年中国共产党最终取得了对全国政权的胜利,并宣告中华人民共和国的成立。

中国社会主义的转变始于中华人民共和国成立后。

毛泽东领导的共产党实施了一系列的社会主义改革,包括土地改革、镇压反革命和农村合作社的建立。

这些改革旨在实现农民和工人阶级的解放,并推动社会主义的发展。

1958年至1961年期间,中国实行了"大跃进"运动,旨在加快工业和农业的发展。

然而,这一政策导致了一系列的问题,包括农业集体化失败、粮食短缺和经济动荡。

随后,在1966年发生了文化大革命,这是一场由毛泽东倡导的政治运动。

文化大革命导致了教育系统的破坏、社会动荡和许多经济领域的停滞。

1978年,邓小平上台后,中国开始了改革开放政策。

这些政策旨在推动经济的市场化和现代化,并引入了外国投资和技术。

这一政策改革引起了中国经济的快速增长和社会结构的巨大变革。

随着改革开放的推进,中国实质上逐渐实现了市场经济,并转变为社会主义市场经济。

这意味着经济方面的改革与计划经济相结合,同时保持了共产党的领导地位。

虽然中国在经济方面取得了巨大的成功,但也面临着一系列的挑战,包括收入差距的扩大、环境污染和农村城市的发展不均衡。

为了应对这些问题,中国继续推行改革,并加强了社会保障体系、环境保护和农村发展。

总而言之,从新民主主义到社会主义的转变标志着一个从革命到建设的历史进程。

在这一过程中,中国经历了一系列的政治、经济和社会变革,取得了巨大的进步,同时也面临了一些挑战,需要持续的努力和改革来实现社会主义的目标。

第四章社会主义改造理论第一节从新民主主义到社会主义的转变一、新民主主义社会是一个过渡性的社会1949年10月1日,中华人民共和国的成立,标志着中国新民主主义革命已经取得了基本的胜利,中国从半殖民地半封建社会进入了新民主主义社会,也是从新民主主义向社会主义过渡的开始。

案例:共和国的起点从1949年开国奠基开始,中国人民进入新民主主义社会时期,在这个阶段,党领导人民,从一穷二白的基础起家,在严峻的国内外形势下,开始为巩固新生的人民政权奋斗。

奋斗的起点,是一个什么样子呢?新中国成立后,接收的是国民党留下的一个千疮百孔的烂摊子。

在国内政治上,反革命势力的破坏活动极为猖狂。

大批潜伏在城乡的反动党团骨干分子和特务分子,以及聚集在城市的帮会把头和地痞流氓,还有盘踞在农村的恶霸、土匪、反动会道门头目,则在暗中窥测方向,伺机发难。

1950年1—10月,全国就侦破和镇压反革命暴乱816起。

经济上,工农业生产萎缩,产量锐减。

另外,大量厂矿倒闭,耕地荒芜,生产凋敝,城乡萧条。

旧中国连年的战祸,使得厂矿资金短缺,原料枯竭,停产停业。

国民党时期的通货膨胀政策,又使得物价以天文数字飞涨。

据有关资料显示,同是100元法币,1937年可以买到两头壮牛,1949年则只能买到一根缝衣针。

而投机资本家又雪上加霜,套购粮食、燃料、五金等生活必需品和生产原材料,哄抬物价,扰乱市场。

加之当时生产停滞,物资匮乏,从1949年4月到1950年2月,全国先后刮起四次涨价风。

如1949年11月,上海的粮食、棉纱、五金、化工产品等每天上涨20~30%。

在国际上以美国为首的西方阵营,在政治上孤立中国,在经济上实行封锁和禁运。

1950年12月3日,美国宣布对中国实行全面禁运。

更为严重的是,美国在军事上对中国进行威胁。

一方面,它插手台湾问题的解决,派第七舰队进入台湾海峡,并和蒋介石密谋,成立“美国驻台军事联络组”,由麦克阿瑟统一指挥双方陆海空军,“共同防守”台湾;另一方面,美国勾结亚洲一些国家的反动势力,结成双边或多边的军事联盟,签订《美日安全条约》、《美韩共同防御条约》、《东南亚集体防务条约》等,对中国形成一个从日本经韩国、台湾、菲律宾等国家和地区的新月形军事包围圈。

第一节从新民主主义到社会主义的转变党在过渡时期的总路线的实质是什么?使生产资料的社会主义所有制成为我国国家和社会的唯一的经济基础。

“唯一”这个这个提法反应了当时我国社会主义的发展阶段还缺乏科学的认识.党在过渡时期的总路线的主要内容被概括为什么?“一化三改”。

“一化”即社会主义工业化,’“三改”即对个体农业、手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。

他们之间相互联系,不可分离,可以比喻为鸟的“主体”和“两翼”。

“一化”是“主体”,“三改”是“两翼”,他们相辅相成相互促进。

这是一条社会主义建设和社会主义改造同时并举的路线,体现了社会主义工业化和社会主义改造的紧密结合,体现了解放生产力与发展生产力、变革生产关系与发展生产力的有机统一。

“两个转变”是什么时候提出的,他的内容是什么?党的七届二中全会提出使中国“稳步地由农业国转变为工业国,由新民主主义国家转变为社会主义国家”,即”两个转变”同时并举的思想。

民主革命遗留的任务是什么?没收官僚资本,建立社会主义性质的国营经济;在完成土地改革以后的农村及时地开展互助合作运动;在调整工商业过程中,采取对私营工商业加工订货、经销代销等方式,广泛发展初级形式的国家资本主义。

什么是党在过渡时期的总路线的主体?逐步实现国家的社会主义工业化是党在过渡时期的总路线的主体。

实现社会主义工业化,是国家独立和富强的必然要求和必要条件。

党提出过渡时期的总路线是否存在着实现的可能性?第一,我国已经有了相对强大的和迅速发展的社会主义国营经济。

第二,土地改革完成后,为发展生产、抵御自然灾害,广大农民具有走互助合作道路的要求。

第三,新中国成立初期,党和国家在合理调整工商业的过程中,出现了加工订货、经销代销、统购包销、公私合营等一系列从低级到高级的国家资本主义形式。

第四,当时的国际形式也有利与中国向社会主义过渡。

从新民主主义到社会主义的转变【复习提示】此模块需要重点掌握的考点是:新民主主义社会的性质和特点;党在过渡时期的总路线。

一、新民主主义社会的性质和特点(识记;易考选择题)1.从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成,是我国从新民主主义到社会主义过渡的时期。

这一时期,我国社会的性质是新民主主义社会。

【考点:从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成时期的社会性质】新民主主义社会不是一个独立的社会形态,而是由新民主主义到社会主义转变的过渡性的社会形态。

【考点:新民主主义社会的社会形态】2.在新民主主义社会中,存在着五种经济成分,即:社会主义性质的国营经济、半社会主义性质的合作社经济、农民和手工业者的个体经济、私人资本主义经济和国家资本主义经济。

【考点:新民主主义社会存在的五种经济成分】其中半社会主义性质的合作社经济是个体经济向社会主义集体经济过渡的形式,国家资本主义经济是私人资本主义经济向社会主义国营经济过渡的形式。

【考点:新民主主义社会存在的两种向社会主义经济过渡的形式】所以,主要的经济成分是三种:社会主义经济、个体经济和资本主义经济。

【考点:新民主主义社会存在的主要的经济成分】在这些经济成分中,通过没收官僚资本而形成的社会主义的国营经济,掌握了主要经济命脉,居于领导地位。

而以农业和手工业为主体的个体经济,则在国民经济中占绝对优势。

新民主主义社会要继续向前发展,就要不断扩大国营经济,同时逐步将资本主义经济和个体经济改变为社会主义经济,使社会主义经济逐步成为我国的经济基础。

3.新民主主义社会的阶级构成。

工人阶级、农民阶级和其他小资产阶级、民族资产阶级等是新民主主义社会基本的阶级力量。

【考点:新民主主义社会存在的阶级力量】由于农民和手工业者的个体经济既可以自发地走向资本主义,也可以被引导走向社会主义,其本身并不代表一种独立的发展方向。

因此,这三种基本的经济成分及与之相联系的三种基本的阶级力量之间的矛盾,就集中表现为资本主义和社会主义两条道路、资产阶级和工人阶级两个阶级的矛盾。

新民主主义社会到社会主义社会的转变新民主主义社会到社会主义社会的转变是一个复杂而漫长的过程,它标志着一个国家的发展和进步。

在这个转变过程中,社会各个方面都经历了深刻的变革和调整。

本文将从政治、经济、文化等多个角度来探讨这一转变的过程。

政治上的转变是新民主主义社会到社会主义社会的重要标志。

在新民主主义社会阶段,政权掌握在以工人、农民和城市小资产阶级为基础的统一战线领导之手中。

这一阶段的目标是推翻帝国主义和封建主义的统治,实现国家独立和人民解放。

而在社会主义社会阶段,无产阶级通过革命夺取政权,建立以工人阶级为主导的国家政权。

政府将主导国家的经济建设、文化建设等各个领域,实现对生产资料的公有制。

经济上的转变是新民主主义社会到社会主义社会的核心内容。

在新民主主义社会阶段,国家鼓励私营经济的发展,但同时也进行了对封建剥削经济的改革。

这一阶段的主要任务是发展生产力,提高人民的生活水平。

而在社会主义社会阶段,国家通过实行计划经济和社会主义市场经济,调节和引导经济的发展方向,实现社会主义公有制经济的建设。

国家将通过国有企业和集体经济,实现生产资料的公有制,促进社会主义经济的发展。

文化上的转变也是新民主主义社会到社会主义社会的重要内容之一。

在新民主主义社会阶段,国家提倡民族团结和文化多样性,并进行了对封建文化的批判和改革。

这一阶段的目标是培养和发展社会主义先进文化,提高人民的文化素质。

而在社会主义社会阶段,国家将加强对文化的引导和管理,推动社会主义文化的繁荣发展。

国家将注重培养社会主义核心价值观,弘扬社会主义精神文明,推动全民族的精神文化生活的进步。

新民主主义社会到社会主义社会的转变是一个全面的、复杂的过程,涉及政治、经济、文化等多个领域。

这一转变的目标是建立和巩固社会主义制度,实现国家富强、人民幸福。

这一过程中,国家将发挥主导作用,通过政策调整和制度建设,推动社会各个领域的发展和进步。

只有不断推进这一转变,才能够实现社会主义事业的全面胜利。

从新民主主义到社会主义的改变笔记从新民主主义到社会主义的改变笔记一、引言在中华人民共和国的发展历程中,从新民主主义到社会主义的转变是一个关键的阶段。

这一转变不仅影响了中国的政治、经济和社会结构,也直接关系到中国的道路选择和发展方向。

本文将对这一转变进行全面评估,并从深度和广度的角度分析其影响和意义。

二、新民主主义的形成和基本特点1.1 新民主主义的起源新民主主义的起源可以追溯到中国革命的初期,秉承着孙中山的三民主义思想,旨在结束封建帝制统治,建立一个民主、自由和平等的社会秩序。

1.2 新民主主义的基本特点新民主主义的基本特点是:以工人、农民和小资产阶级为主力军,实行人民民主,发展新兴工业,坚持土地改革,推动教育事业发展,加强卫生保健体系建设,推进国防工业的崛起。

三、社会主义的逐步确立2.1 社会主义思潮的兴起社会主义思潮在中国的兴起可以追溯到20世纪初,受到国际共产主义运动的影响,马克思主义思想开始在中国传播。

2.2 社会主义的逐步确立在新民主主义的基础上,中国逐渐确立了社会主义制度。

这一过程主要可以分为以下几个阶段:3.1 第一个阶段:过渡时期这个阶段主要是指新中国成立后,国内外形势的复杂性,以及在经济、社会和政治方面推进社会主义改革的阶段。

这一阶段的主要任务是实现国有经济的巩固和发展,加强农村集体经济的建设。

3.2 第二个阶段:对生产力的全面发展在这个阶段,中国政府开始实施一系列的经济改革政策,旨在加快国民经济的发展。

这包括农业集体化、工业化建设、科技创新、教育体制改革等。

3.3 第三个阶段:社会主义建设的全面推进在社会主义建设的这个阶段,中国进一步加强了社会主义意识形态的教育和宣传,推动社会主义核心价值观的传承和发展。

中国加强了社会保障制度建设,提高了人民群众的福利水平。

四、新民主主义到社会主义的转变的意义和影响4.1 意义和影响新民主主义到社会主义的转变对中国的发展具有重要的意义和影响。

三、中国共产党领导中国人民走上了社会主义道路,实现了由新民主主义向社会主义的伟大转变。

新民主主义革命取得胜利后,新中国成立了,中国人民解放军遵照朱德总司令的指示,以雷霆万钧之势迅速肃清了国民党军队的残余,又在地方武装、民兵的协同帮助下,进行了大规模的剿匪斗争。

保卫了革命胜利的果实,安定了社会秩序。

之后,在进行解放战争的同时,党和政府还进行了没收官僚资本的斗争,领导了全国性的土地改革,从49年到52年,在短短的三年里,彻底完成了新民主主义革命的遗留任务,顺利的完成了国民经济的恢复,出现了欣欣向荣的局面。

一、国民经济的恢复:旧中国留给人民共和国的是一个千疮百孔的烂摊子。

工农业生产受到很大破坏,财尽民穷,物质基础非常薄弱。

更为严重的是国民党搜刮民财,一贯采取恶性通货膨胀政策,造成物价飞涨。

从抗日战争爆发到1949年5月,国民党政府通货发行量增长了1400多亿倍,国民党统治区的物价上涨了85000多亿倍。

人列举1937至1948年的100元法币的购买力时作了如下形象的比喻:1937年可买大牛两头1939年可买大牛一头1941年可买猪一头1942年可买火腿一只1943年可买鸡一只1945年可买鱼一条1946年可买鸡蛋一枚到了1949年5月,100元的法币就只能买到五千万分之一两大米了。

那时候们所说的“走过一条街,物价跳三跳”决非虚言。

建国后物价继上涨的原因,一是人民政府继续进行解放战争,财政入不敷出,;另一个重要原因,是社会投机势力在不断捣乱。

他们囤积居奇,哄抬物价,捣乱金融,不但破坏了生产,而且严重的威胁着人民群众的生活。

在打击投机资本方面,党和人民政府采用了行政和经济手段相结合的方法。

例如查封了上海证券交易所等投机大本营。

经济手段主要是国家选择有利的时机,有计划的调运大批粮食、棉纱等物资,集中在市场抛售,打击囤积居奇的投机者。

比如在1949 年11月的涨价风中,国家组织了有史以来最大的粮食调运,将四川等地的大米源源不断的运往上海等地,经过周密准备,按照中央的统一部署,于11月25 日在上海、北京、天津、沈阳、西安等地按国营低价,一齐大量抛售。