上海路名背后的故事 02

- 格式:ppt

- 大小:10.97 MB

- 文档页数:21

上海的这些地名由来你造吗?看看他们20年巨变上海有许多有趣的路名,随着二十多年的变迁,这些道路也开始了巨变。

你知道这些地名怎么来的吗?你想知道它们以前的样子吗?今天就来普及一下知识吧。

周家嘴(Zhoujiazui)在杨浦区东南部,杨树浦路、黎平路交口处一带。

因黄浦江在此折北,成嘴角状,旁原有周姓村落,故名周家嘴、周家嘴角。

五角场(Wujiaochang)20世纪20年代初期,今翔殷路、黄兴路、四平路、邯郸路、淞沪路先后筑成,以五条道路呈辐射状向五个方向伸展,状如五只角,称五角场。

打浦桥(Dapuqiao)在卢湾区西部,泛指瑞金二路、肇嘉浜路交会处附近一带。

以原肇嘉浜上带浦桥,谐音打浦桥,故名。

陆家嘴(Lujiazui)位于浦东新区西南部,泛指陆家嘴路(烂泥渡路至黄浦江边)两侧一带。

该地原为黄浦江岸一块突出的沙嘴,名陆家嘴,因名。

老西门(Laoximen)位于南市区西部,大致范围:东至复兴东路、曹家街,南至中华路、梦花街,西至西藏南路,北到中华路、人民路。

因原上海旧城厢城门仪凤门,俗称老西门,故名。

十六铺(Shiliupu)今老码头位于南市区东北部,泛指东门路两侧以及附近地区。

清末,上海城厢内外共分16个铺,此处为第十六铺,故名。

徐家汇(xujiahui)明代大科学家徐光启平生致力于研究天文、历法、数学、水利、农业。

他曾生活、工作于上海,并在现今的虹桥路一带、蒲汇塘路、肇家浜路,从此他的后裔长期聚居在这一地区附近,遂有了今日上海“徐家汇”地名的由来。

南京路(nanjinglu)1862 年,上海跑马场股东重新筑了一条经过新公园及跑马场的大路,这条路是扩修后花园弄的延长。

外人把从外滩至泥城浜这条路称为南京路。

甜爱路(tianailu)老一辈的人有一个传说,说相爱的人手牵手走过这条路,爱情就会长长久久.相传这里曾有一个财主家,财主家里有一个女儿,芳名田爱,从小就知书达理,聪慧过人,长大后更是才貌双全,家喻户晓,而田宅里有一个放牛的小伙,名叫祥德,聪明能干。

《上海道路名称的由来》同学们,你们有没有好奇过上海那些五花八门的道路名称是怎么来的呢?今天咱们就来聊聊这个有趣的话题。

上海有很多以全国各地地名命名的道路,比如说南京路、北京路、西藏路等等。

这是因为在过去呀,上海开埠之后,为了方便管理和规划,就采用了这种方式。

这样一来,大家一看路名,就能大概知道这条路在哪个方位。

还有一些道路是以名人的名字命名的。

就像中山路,是为了纪念孙中山先生。

孙中山先生为了我们国家的进步付出了很多,用他的名字命名道路,就是让大家永远记住他的功绩。

再比如说,有些路是以当地的特色或者历史事件来命名的。

比如在老城区,有一条叫城隍庙路,就是因为那里有著名的城隍庙。

我给你们讲个小故事吧。

有一次,我的一个外地朋友来上海玩,他看到那么多以地名命名的路,特别惊讶。

他说:“感觉在上海逛一圈,就好像把全国各地都走了一遍。

”上海的道路名称承载着这座城市的历史和文化,每一个名字背后都有它独特的故事。

同学们,以后走在上海的街头,是不是对这些道路名称会多一份好奇和敬意呢?《上海道路名称的由来》同学们,咱们生活的上海有好多好多的道路,它们的名字都很有讲究哦。

先说那些以城市名字命名的道路吧。

比如延安路,这是因为延安在咱们中国革命历史上有着重要的地位。

上海用“延安”来命名道路,就是为了铭记那段光辉的岁月。

还有些路是用江河的名字命名的,像黄河路、长江路。

这可能是因为江河代表着流淌和延续,象征着城市的发展永不停息。

再讲讲那些和上海本地历史文化相关的道路名。

比如说多伦路,那里曾经有很多文化名人居住过,留下了很多珍贵的记忆。

给你们说个有趣的事儿。

有一回我和爸爸妈妈逛街,走到一条路叫永嘉路。

我就问爸爸为啥叫这个名字,爸爸说:“可能是因为以前这里住过一个叫永嘉的人,或者发生过和永嘉有关的故事。

”虽然爸爸也不太确定,但这让我更加好奇这些路名背后的秘密了。

上海道路的名字就像一本本历史书,等着我们去翻阅和了解。

《上海道路名称的由来》同学们,上海的道路名称可藏着不少学问呢!有的路是以历史人物来命名的。

上海路名的由来上海很多路名都是中国的地名。

南北向的路常以中国的省名命名,如河南路、四川路、西藏路、福建路等。

东西向的路常以中国的市名命名,福州路、南京路、北京路、延安路等。

但也有少数例外,那是因为上海的路并不是笔笔直的,有的南北向的路会逐渐变成东西向的。

上海路名由来上海的街道名称的命名,有如下几种来由:一、来自租界影响英租界开辟之初,路名随意而取。

1862年,英美租界合成公共租界,为整顿租界内路名各持所见。

最后双方妥协,决定用中国省名和城市分别命名南北向和东西向的马路。

1862年5月5日,英国领事麦华陀发布了《上海马路命名备忘录》,制定了凡南北走向的街道以各省的名称命名,东西走向的街道以城市名称命名的原则。

第一批命名了19条马路,租界的执行官们为了纪念《南京条约》给他们带来的巨大利益,把派克弄命名为南京路,原来的领事馆路则被命名为中国首都的名字:北京路。

但上海人一度拒绝外国人定下的这些路名,把南京路叫大马路,而九江路、汉口路、福州路、广东路,则被依次唤做二、三、四、五马路,后又把较短的北海路叫做六马路。

直到1949年后,才统一接受外国人定的上述路名。

其中有一个例外。

广东路是东西向,却取了省名。

因为当初起名时都用英文,这条路改为“CantanRoad”,此词在早期中外交往中既可理解为“广东路”,也可理解为“广州路”。

初命名时本意是“广州路”,中国人则译成了“广东路”。

二、辛亥革命的产物上海是辛亥革命的重要地区,市政建设也深受其影响。

1912年修筑道路时则命名了汉中路、满洲路(今晋元路)、蒙古路、新疆路和西藏路。

取意于中华民族是汉满蒙回藏五大民族共和的国家。

原“总统路”改为“共和路”,南川虹路沿苏洲河一段改为“光复路”,东段改为“国庆路”,新闸桥改为“大统路”。

三、民族资本兴旺时期的产物民国初期,上海的民族资本发展很快,又较多地聚集在闸北地区,为了表达振兴中华、民族昌盛的愿望,则把新辟道路命名为中心路、永兴路、中华新路、鸿兴路、华盛路、华昌路、民立路、民德路等等。

上海路名的由来上海很多路名都是中国的地名。

南北向的路常以中国的省名命名,如河南路、四川路、西藏路、福建路等。

东西向的路常以中国的市名命名,福州路、南京路、北京路、延安路等。

但也有少数例外,那是因为上海的路并不是笔笔直的,有的南北向的路会逐渐变成东西向的。

上海路名由来上海的街道名称的命名,有如下几种来由:一、来自租界影响英租界开辟之初,路名随意而取。

1862年,英美租界合成公共租界,为整顿租界内路名各持所见。

最后双方妥协,决定用中国省名和城市分别命名南北向和东西向的马路。

1862年5月5日,英国领事麦华陀发布了《上海马路命名备忘录》,制定了凡南北走向的街道以各省的名称命名,东西走向的街道以城市名称命名的原则。

第一批命名了19条马路,租界的执行官们为了纪念《南京条约》给他们带来的巨大利益,把派克弄命名为南京路,原来的领事馆路则被命名为中国首都的名字:北京路。

但上海人一度拒绝外国人定下的这些路名,把南京路叫大马路,而九江路、汉口路、福州路、广东路,则被依次唤做二、三、四、五马路,后又把较短的北海路叫做六马路。

直到1949年后,才统一接受外国人定的上述路名。

其中有一个例外。

广东路是东西向,却取了省名。

因为当初起名时都用英文,这条路改为“Cantan Road”,此词在早期中外交往中既可理解为“广东路”,也可理解为“广州路”。

初命名时本意是“广州路”,中国人则译成了“广东路”。

二、辛亥革命的产物上海是辛亥革命的重要地区,市政建设也深受其影响。

1912年修筑道路时则命名了汉中路、满洲路(今晋元路)、蒙古路、新疆路和西藏路。

取意于中华民族是汉满蒙回藏五大民族共和的国家。

原“总统路”改为“共和路”,南川虹路沿苏洲河一段改为“光复路”,东段改为“国庆路”,新闸桥改为“大统路”。

上海“马路”名称的由来在上海,习惯将城里的道路称为“马路”;在昔时上海也有将“马路”作为道路路名的,比如大马路、二马路、外马路等。

早期“马路”的名称是个专用名,特指今河南中路以西的南京东路。

南京路由东向西分三段筑成:从外滩至河南中路一段,始筑于 1851 年,在这个道路上有一个英商第一跑马场、抛球场和花草树木布满其间的花园,因此该段道路路名被称为ParkLane ,中文称为派克弄,或称花园弄。

1853 年因这一带地价上涨,英商将第一跑马场土地部分卖出。

1854 年在今西藏中路以东、浙江中路和湖北路以西、北海路以北、芝罘路以南另辟“新花园”,也就是第二跑马场,道路随之向西延筑到现浙江中路。

这时已铺煤渣石路面,并加宽到6— 7.5 米,作为外商马匹进出跑马场的通道,因此被称为“马路”。

1845 年,英租界的西面界限在河南路,到 1848 年西面界限扩展到西藏路,但直到 1859 年 3 月,在《工部局董事会会议录》才出现了“马路”的英文名称:TheMa-loo 。

很显然这是中文“马路”的音译,应该说这个路名的中文称呼产生于1854 年第二跑马场建成后,并且很明显是特指的,1859 年时仅指河南路到浙江路。

1862 年 5 月 5 日,一个中文名叫麦华陀的英国驻沪代理领事发表了《上海街道命名备忘录》,提出重新命名的街道名称 19 条,其中一条就是把“花园弄”和“马路”合并改名为“南京路”。

1862 年的 10 月,在《会议录》中出现了南京路的英文名称“NankinRoad ”该,路的西端基本上也扩展到了今西藏中路。

或许是习惯,这时候theMaloo依旧在使用,还出现在南京路后再添(马路)的情况。

1865 年 12 月 13 日工部局工务委员会向董事会报告:由于一些平行或相邻的主要道路名称相似,打算把几条道路名称改变。

同时还给董事会附上一张路名报表,其中提到“ ParkLane&Maloo ”是旧名,已经在使用的路名是南京路,再次确定要使用的路名也是南京路。

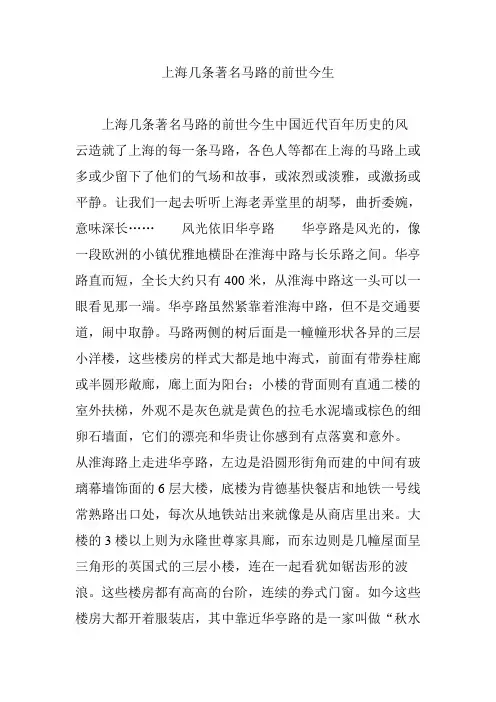

上海几条著名马路的前世今生上海几条著名马路的前世今生中国近代百年历史的风云造就了上海的每一条马路,各色人等都在上海的马路上或多或少留下了他们的气场和故事,或浓烈或淡雅,或激扬或平静。

让我们一起去听听上海老弄堂里的胡琴,曲折委婉,意味深长……风光依旧华亭路华亭路是风光的,像一段欧洲的小镇优雅地横卧在淮海中路与长乐路之间。

华亭路直而短,全长大约只有400米,从淮海中路这一头可以一眼看见那一端。

华亭路虽然紧靠着淮海中路,但不是交通要道,闹中取静。

马路两侧的树后面是一幢幢形状各异的三层小洋楼,这些楼房的样式大都是地中海式,前面有带券柱廊或半圆形敞廊,廊上面为阳台;小楼的背面则有直通二楼的室外扶梯,外观不是灰色就是黄色的拉毛水泥墙或棕色的细卵石墙面,它们的漂亮和华贵让你感到有点落寞和意外。

从淮海路上走进华亭路,左边是沿圆形街角而建的中间有玻璃幕墙饰面的6层大楼,底楼为肯德基快餐店和地铁一号线常熟路出口处,每次从地铁站出来就像是从商店里出来。

大楼的3楼以上则为永隆世尊家具廊,而东边则是几幢屋面呈三角形的英国式的三层小楼,连在一起看犹如锯齿形的波浪。

这些楼房都有高高的台阶,连续的券式门窗。

如今这些楼房大都开着服装店,其中靠近华亭路的是一家叫做“秋水衣人”定做坊。

看来这里的服装店都还延续着80年代“华亭路服装市场”私人裁缝的风格,讲究独创,所有的服装都是“只此一件”。

80年代的时候,华亭路服装市场以它的价廉物美、风格独特而闻名上海,一度成为上海个体服装市场的翘楚,成为引导上海年轻人流行服装的“桥头堡”。

马路两旁全是简易的帐篷式的店铺,小货摊上挂满了各种样式的旧衣服和私人裁缝模仿制作的衣服,还有饰品以及打火机和香烟。

如今华亭路在迁移了服装市场之后,已无昔日的喧哗,这里变得极其安静整洁。

华亭路始终是风光的。

如果说80年代它以服装市场而著名,那么如今的华亭路则以它的宁静优雅的欧陆风情闻名于上海西区,这是它的本来面目,就像洗去了尘埃的玉壶,近观远眺都有水一样的宁静和柔美。

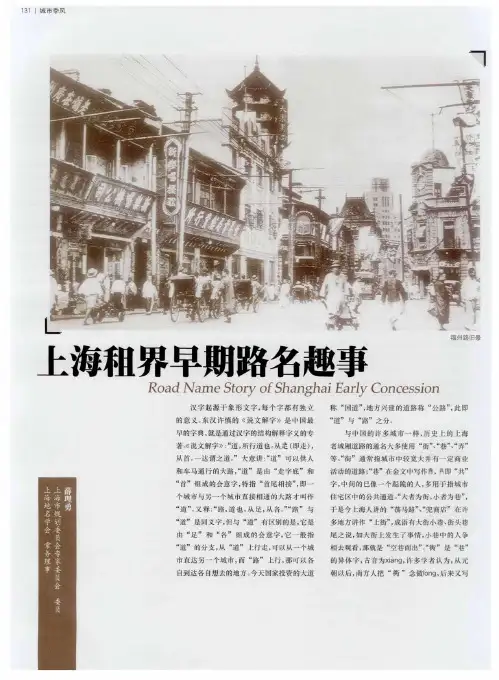

上海路名故事在中国的传统和习惯上,人们把城市中路面较宽,有一定商业活动的道路叫作“街”;把路面窄,以居住为主的小道称之“巷”或“弄”。

于是有了如“大街小巷”“街头巷尾”之类的成语;当大街上发生大事,巷内的居民争相到街上观瞻,就被讲作“空巷而出”。

上海也不例外。

历史上的上海属江南水乡城邑,多河道水渠,人们外出近行靠轿子,远行靠舟楫,几乎没有马和马车。

1843年上海开埠,大约在1845年,侨民们醵资圈进一块位于今南京东路以北、河南中路两侧的约81亩土地兴建了一个跑马场,又在跑马场的南门外筑了一条路,侨民称之road。

这里每天有马进出,上海人就叫作“马路”。

渐渐地上海人就把城市中的道路叫作“马路”,上街也被“兜马路”“荡马路”替代。

壹公共租界的路名近代上海租界的市政建设较快。

1846年租界建立了一个叫“道路码头委员会”的机构,负责对租界内马路的规划和建设。

因为规划在先,建设在后,所以租界的道路与上海老城厢相比,显得井然有序,犹如棋盘,于是,上海人把租界的道路统称为“棋盘街”。

若干年后,棋盘街的每一条马路都有了自己的路名,“棋盘街”或“老棋盘界”就特指今天的河南中路。

早期,租界没有道路的管理机构和命名法则,路名的取名多以约定俗成的办法,如附近有教堂就被叫作“教堂街”(今江西中路),“佈道堂街”(今福州路),附近有庙就被叫作“庙街”(今山东路),有的马路同时有几个不同的路名,这给市民生活和出行带来诸多不便。

租界筑的第一条马路就是今天的南京东路。

以后,租界先后在这条路的南面筑了与这条马路平行的马路,上海人就把第一条马路叫作“大(沪音du)马路”,大马路向南的马路依次被叫作二(沪音ni)马路、三马路、四马路、五马路,即今天的九江路、汉口路、福州路、广东路。

这些旧名称至今仍有人在使用。

1861年,原来的英租界和美租界宣布合并,就是后来的公共租界。

1863年,租界当局针对租界路名混乱的状况开了多次会,始终拿不出个合理妥当的方法,因为若用英国人的办法会引起美国人的反对,而使用美国人的办法,又会引起英国人的不满。

上海街道名称的由来上海的街道名称的命名原因,有如下几种:一、来自租界影响。

英租界开辟之初,路名随意而取。

1862年,英美租界合成公共租界,为整顿租界内路名各持所见。

最后双方妥协,决定用中国省名和城市分别命名南北向和东西向的马路。

1862年5月5日,英国领事麦华陀发布了《上海马路命名备忘录》,制定了凡南北走向的街道以各省的名称命名,东西走向的街道以城市名称命名的原则。

第一批命名了19条马路,租界的执行官们为了纪念《南京条约》给他们带来的巨大利益,把派克弄命名为南京路,原来的领事馆路则被命名为中国首都的名字:北京路。

上海开创了用中国地名做路名的先例,后来各地城市纷纷仿效。

45年台湾光复,台北的路名也仿效上海用中国省市地名。

但上海人习惯把南京路叫大马路,而九江路、汉口路、福州路、广东路,则被依次唤做二、三、四、五马路,后又把较短的北海路叫做六马路。

其中有一个例外。

广东路是东西向,却取了省名。

因为当初起名时都用英文,这条路改为“CantanRoad”,此词在早期中外交往中既可理解为“广东路”,也可理解为“广州路”。

初命名时本意是“广州路”,中国人则译成了“广东路”。

二、辛亥革命的产物。

上海是辛亥革命的重要地区,市政建设也深受其影响。

1912年修筑道路时则命名了汉中路、满洲路(今晋元路)、蒙古路、新疆路和西藏路。

取意于中华民族是汉满蒙回藏五大民族共和的国家。

原“总统路”改为“共和路”,南川虹路沿苏洲河一段改为“光复路”,东段改为“国庆路”,新闸桥改为“大统路”。

三、民族资本兴旺时期的产物。

民国初期,上海的民族资本发展很快,又较多地聚集在闸北地区,为了表达振兴中华、民族昌盛的愿望,则把新辟道路命名为中兴路、永兴路、中华新路、鸿兴路、华盛路、华昌路、民立路、民德路等等。

四、“大上海计划”的产物。

现在上海杨浦区的五角场和虹口江湾镇一带的路多以“民”、“国”两字当头。

因为民国时期有一个“大上海计划”,在道路建设上规划以五角场为中心,成放射状向四周修建五条主干道,各干道间有支路相通。

旧上海租界路名琐谈(之二)以一战阵亡的20位法国军官命名除上之外,法租界还有20条道路,以一次大战中战死的法国军官名字命名:现略举数例,如Winling(汶林路,现名宛平路),de Grouchy(格罗希路,现名延庆路),Bourgeat(蒲石路,现名艮乐路),de Sieyes(西爱咸斯跻,现名永嘉路),de Boissezon(白赛仲路,现名复兴西路),Frdupl(福履理路,现名建国西路),以及Dolfus(陶尔斐斯路,现南昌路东段)。

提起陶尔斐斯,熟悉欧洲近代史的人们也许会质疑,此人不就是那位曾任奥地利总理,因决定不参加同德国的关税同盟,而被德国唆使奥地利纳粹分子刺杀的吗?法租界怎会以他未命名道路呢?其实不然,奥地利总理名EngelbertDollflJss,而法租界以之命名道路的阵亡法同军官名RobertDolflJs,两者拼法相近而渎音相同,可能讹为一人。

以国王、总统和英国王族命名法租界有两条道路以国王名字命名,即亚尔培路(今陕西南路)和爱麦虞限路(今绍兴路)。

亚尔培(RoiAlbert)是比利时国王。

爱麦虞限(Em-manuel)三世是意大利国王。

令人奇怪的是,法国历史上最伟大的君主、号称“太阳王”的路易十四世,在法租界却无道路以之命名。

以总统名字命名的道路,有林肯路(今天山路)和杜美路(今东湖路)。

林旨(Abraham Lincoln)是美国南北战争时的总统,以解放黑奴的伟业为吐人称颂,后被暴徒刺杀。

杜美(PaulDoumel),善理财。

1931年当选法国总统,次年被俄国无政府主义者刺杀。

大科学家爱因斯坦1922年访问上海�,曾下榻于杜美路犹太富商加登(Gallon)家中,并在其花园举行座吠会,演讲相对论。

该处后改建成杜美大戏院(后改名东湖电影院),现已拆。

亿定盘路(今江苏路)和康脑脱路(今康定路)以两位英国王族名字命名。

亿定盘(Edin Durgh)公园于]869年率“加拉泰亚”号访沪。

上海路名的学问来源:一、以中国省份、省会命名的道路这些道路一般在市中心区,是最广为熟知的。

南北向的道路以省份命名:江苏路、陕西路、青海路、西藏路、云南路、贵州路、广西路、浙江路、湖北路、福建路、山西路、山东路、河南路、四川路、新疆路,但湖南路、台湾路例外。

东西向的道路以省会(或直辖市、特别行政区)命名:北京路、天津路、南京路、福州路、香港路、澳门路、太原路、哈尔滨路、南昌路、济南路、长沙路、海口路等,但也有例外,如成都路、重庆路、乌鲁木齐路、兰州路。

值得一提的是,“广东路”是东西向的,其实本为“广州路”,后来由于以讹传讹才被人们叫做广东路。

“宁夏路”是上世纪90年代末的新道路,是因为当时宁夏新增了一条“上海路”,两地结成友好。

二、以中国一般城市命名的道路这批道路数量众多,但仍有一定规律可循。

嘉定区的许多道路以新疆的城市命名(因为它们都在西北部):福海路、塔城路、博乐路、昌吉路、新源路、阿克苏路、温宿路、叶城路、墨玉路、清河路、裕民路、泽普路、于田路、民丰路、伊宁路……宝山区的许多道路以黑龙江的城市命名(因为它们都在北方):漠河路、克山路、通河路、虎林路、宝清路、富锦路、抚远路、牡丹江路、铁力路、绥化路、友谊路、呼玛路、呼兰路……杨浦区的许多道路以黑龙江、吉林、辽宁的城市命名(因为它们都在东北部):哈尔滨路、嫩江路、齐齐哈尔路、佳木斯路……白城路、四平路、辽源路、靖宇路、安图路、延吉路、图们路、敦化路……铁岭路、彰武路、阜新路、营口路、大连路、旅顺路、本溪路、辽阳路、鞍山路、黑山路……虹口区、杨浦区的许多道路以内蒙古的城市命名(因为它们都在中北部):赤峰路、凉城路、伊敏河路、巴林路、腾克路、辉河路、甘河路、多伦路、海拉尔路……宁城路、武川路、包头路、开鲁路……闵行区的许多道路以云南的城市命名(因为它们都在西南部):剑川路、鹤庆路、华坪路、永平路、盈江路、沧源路、元江路、金平路、东川路、华宁路……长宁区的许多道路以贵州的城市命名:遵义路、威宁路、水城路、兴义路、安顺路、长顺路、平塘路、剑河路、福泉路……徐汇区的许多道路以广西的城市命名(因为它们都在西南部):桂平路、田林路、凌云路、百色路、南丹路、天等路、龙州路、钦州路、桂林路、永福路、恭城路、柳州路、苍梧路、兴业路、浦北路……闸北区的许多道路以山西的城市命名:广灵路、保德路、原平路、阳曲路、交城路、灵石路、汾西路、大宁路、临汾路、曲沃路、高平路、万荣路……普陀区的许多道路以陕西的城市命名:子洲路、志丹路、清涧路、延长路、甘泉路、宜川路、宜君路、铜川路、华阴路、高陵路、石泉路、汉阴路、旬阳路、平利路、镇坪路、岚皋路、西乡路、宁强路、绥德路、靖边路、定边路……浦东的许多道路以山东的城市路名:东昌路、崂山路、乳山路、栖霞路、即墨路、烟台路、昌邑路、招远路、福山路、荣成路、潍坊路、博山路、德州路、昌里路、西营路、微山路、沂南路、长清路、历城路、宁阳路、临沂路、齐河路、济阳路、蓝村路、滨州路、峨山路、兰陵路、灵岩路、巨野路、平度路、长岛路、五莲路、莱阳路、博兴路、利津路、牟平路、枣庄路、台儿庄路、菏泽路、柳埠路、胶南路、胶东路、崮山路、东明路、海阳路、高青路、板泉路、寿光路、文登路(现东方路)……真是可以把山东搬到浦东来了。

上海路名的来龙去脉解放日报记者龚丹韵上海市历史博物馆研究员、上海地名学会常务理事薛理勇,以研究上海的路名而著称,相关著作不少,每本还不重复。

总有各种论坛邀请他讲述上海路名的故事,而他不用讲稿,完全信口拈来。

采访时,他说:“你现在能够在网上查到的上海路名故事,基本都是参考我的著作。

”上海马路的路名是怎么形成的?薛理勇分为了以下几种一一讲述。

以建筑类型来取路名早期的道路,没有管理机构和命名法则,路名的取名多约定俗成。

居民怎么叫呢?如附近有教堂就被叫作“教堂街” (今江西中路),“佈道堂街” (今福州路),附近有庙就被叫作“庙街” (今山东路),有的马路同时有几个不同的路名,这给市民带来诸多不便。

不过,当这些建筑物消失后,那些至今还保留的路名,能够让人回忆起曾经的建筑、曾经的历史。

黄浦区老城厢内有条“巡道街”,得名于曾设在这里的衙门。

第一任来上海的道台王澄慧,初来乍到,就购进东门内民地14亩,建巡道衙门。

这个衙门大门向南,于是门前的那条路被叫作“道前街”,西侧的路被叫作“巡道街”。

小刀会起义后,这里成为主攻对象,衙门建筑全部毁坏,后又原址重建。

辛亥革命后,最后一任道台出逃租界,原衙门作为上海革命政府警察厅机构,“道前街”被改为“警察厅路”,解放后改为“金坛路”。

今天,如果想找衙门旧址,它不在巡道街上,而在金坛路25号处。

又比如,老城厢的“三牌楼路”。

过去这条路上真的有三座牌坊。

它们记录了刘氏一族跌宕起伏的人生。

明朝时期,上海刘氏家族出了一对兄弟,哥哥刘铣在北京因贪污罪被关入大牢,弟弟刘钝买通狱卒,代兄坐牢。

哪料到没良心的兄长回到上海,谎称弟弟在路中病故。

或许冥冥中注定好人有好报,不久,刑部想在犯人中找一个擅书法的人,选中了刘钝,当事官得知原来他是代兄受过,感动之余,减轻了他的罪责后放他回家。

刘钝终于回到上海,一切真相大白。

长兄从此无颜面对家人,远走他乡。

刘钝的儿子后来官至福建建宁知府,为纪念父亲,在家乡上海建立了两座牌楼:应奎坊,隐指父亲应刑部之请书写文字的事情;昼锦坊,借喻父亲衣锦回乡。

上海各条路名的由来和命名规则以下是 8 条关于上海各条路名由来和命名规则的内容:1. 南京路,那可是上海超级有名的路呀!它为啥叫南京路呢?据说呀,这是因为当年外国人可喜欢在这一带活动啦。

就像北京的王府井大街一样,南京路也是上海的商业招牌呢!咱逛南京路的时候,有没有想过它名字背后的故事呢?2. 淮海路,这名字多响亮呀!它的命名可是有一番来历的呢。

以前这里可是很有格调的地方,就好比是时尚的前沿阵地。

大家想想看,咱在淮海路上溜达的时候,是不是能感受到那种独特的气质呀?3. 西藏路,哇哦,这名字一听就很有特色呢!它的命名和西藏有关系吗?当然啦,这就像是把远方的风情带到了上海呀。

每次走在西藏路上,是不是感觉像踏上了一段别样的旅程呢?4. 延安路,嘿,这不是让人一下子就想起革命圣地延安嘛!这路的命名是不是也带着那份对历史的敬意呀?就好像是把延安的精神也融入到了上海的血脉当中。

走在延安路上,是不是会有一种庄严肃穆的感觉呢?5. 四川路,哎呀呀,难道是和四川省有关?没错呀!这就是一种地域的联系呀。

就像重庆火锅一样,四川路也有着自己独特的味道呢。

在四川路上,能不能找到一点四川的麻辣劲儿呢?6. 福州路,哟,这肯定和福州有关系嘛!是不是当年福州和上海有着特别紧密的联系呀?这不就像是两个好朋友,用路名来纪念这份情谊嘛。

在福州路上走着,会不会想到福州的美丽风光呀?7. 北京路,哈哈,这和首都北京有关系呀!是不是感觉一下子就高大上了呢?就好像把北京的大气都带到了上海。

走在北京路上,有没有一种身处两个大都市之间的奇妙感觉呢?8. 平凉路,这名字虽然普通,但肯定也有它的故事呀!也许是曾经有什么特别的人或事在这里发生呢。

想想看,一条小小的平凉路,说不定也藏着大大的秘密哟!我觉得呀,上海这些路名可都太有意思啦,每一个都有着独特的来历和意义,它们见证了上海的发展和变迁呢!。

咸⽠街地点:⾥咸⽠街和外咸⽠街,平⾏相伴,南端⾄复兴东路,北端⾄东门路。

现在外咸⽠街还在,⾥咸⽠街则已完全消失。

来历:看到这个名字肯定会问:“咸⽠是什么东西?”难道是卖酱⽠的?哈哈,其实它是“咸鱼”的意思。

这⾥曾是上海海货集贸市场,⽽且多为宁波⼈,宁波话“咸鱼”为“咸⽠”,久⽽久之,这条路就叫“咸⽠街”了。

⾹花街地点:在长宁区的东南部,泛指分别与新华路和法华镇路相连的⾹花桥路两侧⼀带。

这个地名是当初因“李泾”上的⾹花桥⽽得名。

来历:据历史记载,当年这⾥遍植牡丹,有数⼗个品种,竟有“⼩洛阳”之称。

附近还建有⼀个以种植牡丹著称的草堂,也叫做“⾹花草堂”,原址就在今天的法华镇路521号附近。

北宋由惠禅和尚修建了法华寺,⼈们把进寺庙的票据,称为“⾹花券”,估计也和寺庙门前有“⾹花桥”有关。

⼟⼭湾地点:在徐汇区中部,泛指漕溪北路与蒲汇塘路交会处周围⼀带。

来历:⼟⼭湾曾经是上海的⼀个重要地标,因林则徐疏浚肇嘉浜、蒲汇塘,堆泥湾处⽽得名。

这⾥还是中国西洋画的发源地,造就了⼀代画界宗师徐悲鸿。

2010年6⽉,⼟⼭湾博物馆建成并对外开放,镇馆之宝为孤⼉院杰作——黄杨⽊雕牌楼。

居家桥居家桥地点:在浦东新区西部,黄浦江南岸。

来历:本来这个地⽅名叫“介寿桥”,⼊夜后附近的坟地总是磷⽕(旧称⿁⽕)荧荧,于是就被称为“⿁家桥”。

形成村落后,再叫“⿁家桥”实在不妥,上海话“⿁”和“居”谐⾳,于是就成了居家桥。

⼤柏树地点:位于上海中⼼城区东北部,地跨虹⼝、杨浦⼆区境界,是现在逸仙路、汶⽔东路、中⼭北⼀路、曲阳路、邯郸路交汇处四周的区⽚地名。

来历:原来这个地⽅没有地名,当年⽇本⼈占领上海以后,这⼀带驻扎了⼤量⽇军,还修建了江湾机场。

⽇军给这个地⽅起了个名字叫“⼤⼋寺”(也叫⼤⼋字)。

20世纪80年代,上海曾就这个地名有损民族尊严的问题引发争议,最后改成了谐⾳“⼤柏树”,和真正的柏树⼀点关系也没有。

提篮桥地点:位于虹⼝区东南部。

来历:说到提篮桥,⼤家最容易想到的估计就是这座“远东第⼀监狱”提篮桥监狱。

揭秘上海路名的前世今生地名通常由“专名”和“通名”两部分组成。

专名就是专用名称,通名则是通用名称,用来表示地名的属性。

如长江中的“长”是专名,而“江”是通名,表示“长江”是指河流。

在城市中,道路名是主要的地名形式。

注册的城市道路也必须有专名和通名两个部分,如上海的“南京路”,“南京”是专名,“路”是通名。

与全国的大多数城市一样,历史上的上海城市道路名称普遍使用“街”,“衖”(弄)、“巷”等作为道路的通名,其中“街”作为城市大路名称,“衖”、“巷”多为居民区小路名称,有所谓“十里长街”、“小巷深处”、“街头巷尾”之谚。

外国人“误读”广东路1843年11月17日,上海开埠。

1845年,英租界率先在上海建立,1848年和1849年,美、法租界相继成立,1863年,英、美租界宣布合并,称“英、美租界”,即后来的“公共租界”。

由此,上海长期存在公共租界和法租界两个租界。

租界时期的上海地图南京路是租界修筑的第一条马路,最初这条马路没有名字,外国人称之为“The Road”,上海人以“洋泾浜语”称其为“大马路”。

后来,租界工部局在“大马路”的南面先后修筑了多条与“大马路”平行的东西向马路,遂依次被叫作二马路(九江路)、三马路(汉口路)、四马路(福州路)、五马路(广东路)。

于是,上海人把城市道路叫做“马路”,“路”也被普遍作为城市道路的通名使用。

租界的市政建设速度较快,但是,租界早期没有道路命名的机制,道路取名的随意性较强,于是,就出现了一条路同时有几个不同的路名,或是几条马路使用相同或相似的路名的现象。

而且,外国人使用西文命名道路,中国人又根据自己的习惯给马路取名,于是,租界道路的中文名与西文名不一致的现象更为严重,给市民的生活和工作带来许许多多的困惑和麻烦。

1863年,“英、美租界”决定对租界路名进行调整,由于是英、美共管的租界,如使用英国人的方式命名马路,美国人不高兴,如用美国人的方式,英国人更不高兴,于是有人提出了一个折中的方法,就是使用中国的行政地名作为租界的道路专名。

上海泰兴路的历史故事

泰兴路是上海市黄浦区一条具有悠久历史的街道,经历了近百年的沧桑变迁。

这条路的名字源于中国历史上的泰兴县,而今天的泰兴路则是这个繁忙都市的一部分。

20世纪初,泰兴路是上海市的商业繁华区域之一。

当时,这条街道上汇聚了许多西方各国的公司和商店,成为国际贸易的重要场所。

这里的建筑风格多样,既有中国式的庙宇和传统住宅,也有欧洲风格的洋楼和现代化的商业大厦。

泰兴路曾经是上海的商业中心之一,吸引了大量来自世界各地的商人和游客。

然而,泰兴路也曾历经了中国历史上的动荡时期。

在20世纪30年代,上海成

为了侵华日军的占领区域。

泰兴路附近遭受了严重的战争破坏,许多建筑物和商店被摧毁。

但是经过上海人民的努力,泰兴路很快恢复了繁荣。

如今的泰兴路已经变成了一个现代化的商业街区。

这里有许多时尚的购物中心、高档的酒店和餐厅。

人们可以在这里购买到来自世界各地的时尚商品,品尝到各种美食。

泰兴路也成为了上海市民聚集的地方,夜晚的时候,闪烁的霓虹灯和熙熙攘攘的人流构成了独特的景观。

除了商业繁华,泰兴路也有许多文化遗产值得一游。

比如,泰兴路附近有上海

博物馆、人民广场和豫园等著名景点。

游客们可以在泰兴路体验到上海的繁华与历史的交融。

总的来说,泰兴路作为上海的一部分,具有丰富的历史故事和独特的魅力。

无

论是过去的商业繁荣,还是现在的文化景观,都让泰兴路成为了上海市民和游客们必去的地方。

无论你是来感受历史,还是享受购物和美食,泰兴路都将给你带来难忘的体验。