我爱这土地朗诵分析

- 格式:docx

- 大小:11.99 KB

- 文档页数:2

我爱这土地朗诵节奏划分《我爱这土地》是一首以朗诵形式表达对祖国土地的深切热爱的诗词作品。

在朗诵节奏的划分上,可以运用一些修辞手法、韵律变化等方式来表达诗词的节奏感,并通过具体的描写来表达作者对土地的热爱之情。

以下为相关参考内容:我爱这土地我爱这土地,这乌云滚滚的土地,这黑土地,孕育我们一切的土地。

它像一位母亲,滋养着我们的一切,给我们提供奔跑的空间,给我们提供成长的环境。

我爱这土地,这繁花似锦的土地,这五彩斑斓的土地,让我们心醉神迷。

它的美丽仿佛一幅画卷,在这里,我们感受到了生活的芬芳。

我爱这土地,这千沟万壑的土地,这巍峨山峦的土地,让我们心生敬畏。

它的雄伟仿佛要触摸到天际,在这里,我们感受到了壮丽自然的奇迹。

我爱这土地,这流淌的大河,这辗转蜿蜒的小溪,它们给我们提供了宝贵的资源,滋润着我们的生活。

大河奔流不息,向东向西,蓄积着丰富的水力;小溪婉转流淌,清澈见底,给我们提供了纯净的水源。

我爱这土地,这肥沃的黑土地,这金黄的油菜花田,它们孕育着丰硕的庄稼,给我们提供了丰富的口粮。

黑土地肥沃无比,耕种一犁翻饭碗;油菜花金黄艳丽,映射着我国繁荣的未来。

我爱这土地,这多民族的聚居地,这多元文化的熔炉,它们包容着各种不同的人们,展现着美丽的多彩。

多民族和睦相处,共同创造美好未来;多元文化交融,迸发出无穷的智慧火花。

我爱这土地,这众志成城的土地,这勤劳智慧的土地,它们孕育着一个个奇迹,让我们为之感动。

众志成城,团结奋斗,谱写着辉煌的篇章;勤劳智慧,不断创新,拓展着美好的未来。

我爱这土地,这永不停息的土地,这象征着希望与奇迹的土地。

让我们携手共进,共同建设,将这片土地打造成为更加美好的家园!通过以上的朗诵节奏的划分,可以感受到整个诗词犹如一曲慷慨激昂的赞歌,表达了作者对祖国土地深深的热爱之情。

不同的描写和表达方式使得整个朗诵节奏有了变化,同时也使得诗词的意境更加丰富。

最后以最后一句寄托出对未来的期望,从而使得整个作品朗诵节奏的划分更加完整。

我爱这土地艾青赏析《我爱这土地》这首诗,是艾青深情告白祖国的一篇佳作。

一读之下,仿佛能感受到诗人那颗滚烫的心,在字里行间跃动,那份对土地的热爱,深沉而又炽烈,让人动容。

开篇,艾青就直抒胸臆,“假如我是一只鸟”,这话说得亲切又自然,就像咱们平时聊天,突然来了灵感,张口就来。

他想象自己变成了一只鸟,这鸟可不是普通的鸟,它“用嘶哑的喉咙歌唱”。

为啥嘶哑呢?想象一下,那鸟儿唱得太过投入,太过用力,嗓子都唱哑了,这不就是咱们常说的“拼尽全力”嘛!它唱的是啥?是对这片土地深沉的爱,这爱重得让鸟儿承受不住,以至于它的眼里常含泪水。

读到这儿,我心里也泛起一阵酸楚,仿佛看到了那只鸟儿,站在风雨中,不顾一切地唱着,那份执着,那份深情,让人忍不住泪目。

艾青对土地的爱,可不是空穴来风,它是那么的具体,那么的实在。

他说,“这被暴风雨所打击着的土地”,这不就是咱们祖国曾经历过的苦难嘛!战争的硝烟,自然的灾害,让这片土地满目疮痍。

但艾青没有逃避,没有怨恨,他选择用诗来记录,来抒发。

就像咱们遇到挫折,心里难受,但总得找个方式发泄出来,艾青就是用诗,把那份痛苦,那份无奈,都化作了深情的文字。

接着,他又写道,“这永远汹涌着我们的悲愤的河流”,“这无止息地吹刮着的激怒的风”。

河流、风,这些自然现象,在艾青笔下,都变成了有情感、有生命力的存在。

它们不仅代表着自然的力量,更象征着人民心中的悲愤和激昂。

读到这儿,我仿佛能听到那河流的咆哮,那风的呼啸,它们和艾青的诗一起,奏响了一曲悲壮的交响乐。

艾青对土地的爱,不仅仅停留在表面,更深入到骨髓。

他说,“然后我死了,连羽毛也腐烂在土地里面”。

这句话,真是让人震撼!死了也要埋在土地里,和这片土地融为一体,这得是多大的爱啊!就像咱们常说的,“生是这片土地的人,死是这片土地的鬼”,艾青就是这样,他把自己的一切都献给了这片土地,这份深情,让人感动,让人敬佩。

最后,艾青再次强调了他的爱,“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”。

《我爱这土地》教学设计营子中学刘洪英一教材分析这是这是河大版七年级上册(2016)第五单元第17课《我爱这土地》,这是艾青的一首著名的现代诗,这首诗表达了作者眷恋家乡深爱祖国真挚感情.二教学目标学习诵读的一些技巧(基调节奏语气语速重音教学重点结合背景领悟作者在诗歌中表达出的思想感情。

,了解朗诵技巧三、教学方法1.诵读法通过有感情地诵读,把握诗歌的内在旋律与节奏美,认真体味诗歌蕴含的深沉情感。

2.比较阅读法将不同类型题材诗歌进行比较,从而更全面地理解诗歌。

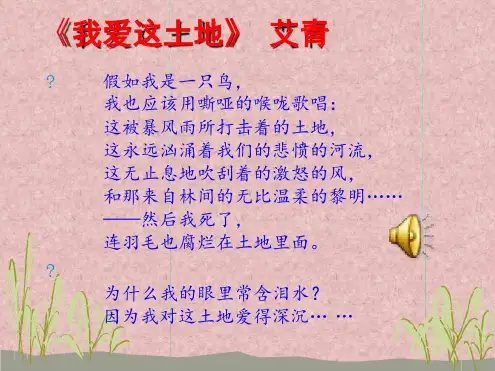

四、教学手段多媒体课件五、教学时数1课时六教学过程:(一)内容导入师:同学们我们今天学习的内容是《我爱这土地》诵读指导(放HP1),我们先温故再知新,学生齐读一遍《我爱这土地》(放HP2)由“唱读”引出所讲内容“诵读”师:怎样才能读好这首诗呢??我们应从写作背景入手——了解背景、理解内容从而表达好内容。

(二)了解背景师:边放HP边讲解,HP画面与诗的背景及内容相结合来更好的理解这首诗进而更好的表达诗的内容。

写作背景:1937年日本侵略者的铁蹄踏进了中的大门,他们烧杀抢掠无恶不作,他们丧尽天良连一个孩子也不放过,我们中国人民奋起反抗,为民族独立誓死拼搏。

1938年的作者也没有逃出厄运,被迫离开家园,于是满怀悲愤的写下了这首眷恋家乡深爱祖国的这首诗《我爱这土地》)(三)局部分析1、探究基调(放PH10)师配乐朗诵《我爱这土地》引出“辞动而情发”导出本诗基调:悲愤、低沉.学生单独展示:A、B、C、D师点评并演示《我为少男少女们歌唱》与《我爱这土地》做对比。

因为这是歌唱延安新天地新生活的,所以读起来应放飞心情,心意飘飞,用头腔共鸣,用高音区,胸腔共鸣)师演示:(低、中、高音区的不同;胸腔共鸣、头腔共鸣的区别)2、划分节奏平时学生朗读时一般都自然划分出音节了:例如:假如/我是/一只鸟,我也应该/用嘶哑的/喉咙/歌唱(这是按音节划分,这样把内容都读散了;今天我们按意义划分,让语义抱团儿,每个句子只画一处。

《我爱这土地》作品鉴赏一、文学赏析这首诗以“假如”开头,这个头开得突兀、新奇,有凝神沉思之感。

诗中的“鸟”是泛指,是共名,它不像历代诗人所反复咏唱的杜鹃、鹧鸪那样,稍一点染,即具有一种天然的特殊的情味和意蕴,而是全靠作者在无所依傍的情况下作出新的艺术追求。

再则,诗中特地亮出“嘶哑的喉咙”,也和古典诗词中栖枝的黄莺、啼血的杜鹃、冲天的白鹭等大异其趣,它纯粹是抗战初期悲壮的时代氛围对于作者的影响所致,同时也是这位“悲哀的诗人”(作者自称)所具有的特殊气质和个性的深情流露。

诗的首句集中展现了作者对土地的一片赤诚之爱。

在个体生命的短暂、渺小与大地生命的博大、永恒之间,作者为了表达自己对土地最真挚、深沉的爱,把自己想像成“一只鸟”,永远不知疲倦地围绕着祖国大地飞翔。

全诗表现出一种“忧郁”的感情特色,这种“忧郁”是对灾难深重的祖国爱得深沉的内在感情的自然流露,它源自民族的苦难,因而格外动人。

这里有深刻的忧患意识,有博大的历史襟怀,有浓烈的爱国真情。

这种忧郁表现在两点:其一,强烈的抒情色彩。

这首诗可以说是作者的自白。

作者采用了“直接”的抒情方式,来表达自己对土地的感情。

它像“誓词”一样严肃,又像“血”一样庄严,十分强烈,震撼人心。

诗人用了四行象征性的诗句,来概括“我”的使命。

这四句诗并没有具体所指,但它们以更形象、更广泛的泛指性,扩大加深了这使命的内涵。

作者所深深爱着的这土地,正在经历着一场历史的大搏斗,大变革。

人民在奋起,民族在觉醒,“无比温柔的黎明”已经可望了……作者作为一只鸟,就要为这一伟大的时代歌唱。

其二,写实和象征交织。

作者用写实和象征的手法,描绘了一组鲜明的诗歌意象,分别赋予“大地”、“河流”、“风”、“黎明”等意象不同的象征和暗示意味。

但作者对祖国的“黎明”也抱有乐观的信念,作了美妙的抒写。

这首诗在抒情上不断地强化自己的感情,以便久久地拨动心弦。

此诗偏以“假如”开头,这是第一层强化。

谁不知道鸟声优美清脆,此诗偏以“嘶哑”相形容,这是第二层强化。

中学生朗读训练方案——以艾青《我爱这土地》为例训练目标:理解诗歌意义,掌握诗歌的主体感情,掌握停留、重音的技巧,语调掌握正确,有感情的朗诵。

训练方案:第一,让学生预习诗歌,解决此中的冷僻字词和此中难以理解的部分,掌握诗歌的大概感情走向。

以后,学生可依据自己的方式朗诵课文。

经过第一次的朗诵让学生先自己小声地读一遍,依据自己的理解找出朗诵的重音重申部分,领会如何能读出作者所要表达的思想感情。

比如“沙哑” “激怒的风”这些应当用悲怆、激动的语气重读。

“温柔的拂晓”应当柔和地读。

依据这些标准试着读第二遍,注意重音的办理,领会这两遍的不同。

夸奖此中对重音掌握的正确的学生,并让其在班上示范朗诵。

学生示范朗诵以后,老师实时赐予加强和指引,即夸奖优异的方面,指出不正确的地方并示范正确读法。

诗歌的朗诵特别是现代诗,标点符号对诗歌的理解掌握和朗诵停留特别重要,让学生议论省略号、破折号、问号在一般的意义上包含的感情义义,再应用到本诗中表现的又是如何的感情?学生能够通过如何的停留和语调来表现这类感情?诗歌的第一节和第二节的最后都有一个省略号,第一个省略号可理解为歌唱的很多其余的内容,没法穷尽,也可从诗歌的感情义义上理解为诗人心里对拂晓的没说出口的期盼,拂晓的光明能够经过高亢嘹亮的语调表现出来。

第二个省略号则是诗人对更深层次的、没法言说的感情的示意,这类感情基调应当是低落的,如何指引学生读出低落的思想感情和未尽的叙述呢?第一,能够先让学生领会这类情在于内而发于声殊不知如何表达的感情,让学生沉醉在感情的领会中试着朗读;第二,能够让学生试着用不同的方式方法朗诵,比如语速能够由快渐慢、在结尾部分能够采纳拖音办理、表现那种绵长隽永、耐人回味的感情。

或许语速向来保持较慢的速度,突出重音部分,语调向来保持在缓和、低落的水平,到最后“爱得深邃”部分迅速收音,达到戛但是止,给人留下无穷迷惘的感觉。

第三,让学生领会不同的朗诵方式中最合适作者感情的,选择表达最贴切的方式朗诵。

精心整理《我爱这土地》朗诵设计艾青的《我爱这土地》是一篇情感真挚、深沉、浓烈的现代新诗佳作,一次次唤醒我们对民族百年沧桑的回忆。

当我们把文字变成声音,用朗诵传递对祖国的无限深情时,那份热爱将感动每个人的心灵。

下面是对这首诗的朗诵设计。

?所打击着的土地”“悲愤的河流”“激怒的风”和“无比温柔的黎明”,甚至死后“连羽毛也腐烂在土地里面”。

这一部分可以分成三个层次。

首先是前两句,作者选择喉咙嘶哑的鸟的形象,传达时代赋予诗人的责任和诗人内心的歌唱>中动。

然后以“歌唱”领起下面四句,这四句诗为并列关系,是歌唱的具体内容。

七八两句则进一步升华诗人对土地执着的感情。

?第二部分只有两句,却是全诗的诗眼。

诗人直抒胸臆,一问一答中表达了对土地的深沉强烈的爱。

最后的省略号似乎是心中潜流的无限的激情,激起人们的共鸣。

?二、轻重缓急,抑扬顿挫?在把握全诗基调和脉络的基础上,我们要对全诗做一个具体的技巧设计。

?首先是确定语速。

深沉的爱国情感决定全诗的朗诵语速要稍慢,但“歌唱”以同时,我们还要考虑停顿的方式,即落停和扬停。

每个诗句结束时用落停,停顿时间稍长,气息刚好用完,声音顺势落停。

而诗句中间停顿处用扬停,停顿时间稍短,声音虽停而气息未尽,而且停顿前声音稍微上扬或者拉开。

如第一句,“假如”“我是”两处都是扬停,“一只鸟”处就是落停。

?还要考虑轻重音的处理,以下加点字词是诗中需着重强调的重音:假如我是一只鸟,我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:这被暴风雨所打击着的王地,这永远汹涌我们的悲愤的河流,这无止息地吹刮着的激怒的风,和那来自林间的无比温柔的黎明……——然后我死了,连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……?这些重音的使用可以造成语音的轻重变化,突出主题,更准确地传达诗歌的情感。

不过重音不能理解为简单的重读,这里具体做一些说明。

一般情况下重音就是加大音量,重音重读,如“鸟”“嘶哑”“土地”“河流”“风”“死”“土地里面”“为什么”“泪手势的运用也很重要。

《我爱这土地》的朗诵设计作者:李雯来源:《语文建设》2010年第03期艾青的《我爱这土地》是一篇情感真挚、深沉、浓烈的现代新诗佳作,一次次唤醒我们对民族百年沧桑的回忆。

当我们把文字变成声音,用朗诵传递对祖国的无限深情时,那份热爱将感动每个人的心灵。

下面是笔者对这首诗的朗诵设计。

一、确定基调,理清脉络“感人心者,莫先乎情。

”情是一切艺术感人的根本。

张颂曾经说过:“态度、感情是朗读根基的核心,是朗读再创作的精华,是朗读有声语言的生命,是朗读技巧的灵魂。

”所以我们进行设计的第一步就是确定作品的感情基调。

作品写于抗战初期的1938年。

在国土沦丧、民族危亡的关头,作者满怀对祖国的深沉的爱和对侵略者的切齿的恨,写下了这首深情又激昂的诗——《我爱这土地》。

土地是我们永远的故乡,它养育了我们,给我们力量和梦想。

诗中作者化身为一只鸟,用激越深挚的歌声唱出对这片土地执著的爱。

深沉的情感基调要求全诗在朗诵时应以稍慢、低沉的声音为主,部分诗句稍轻柔、上扬。

接着我们要循着诗人的情感基调,分析这种基调下丰富诗情的层次。

全诗自然分成两个部分。

第一部分八句,诗人化身为乌,哪怕喉咙已经嘶哑,仍要去歌唱“被暴风雨所打击着的土地”“悲愤的河流”“激怒的风”和“无比温柔的黎明”,甚至死后“连羽毛也腐烂在土地里面”。

这一部分可以分成三个层次。

首先是前两句,作者选择喉咙嘶哑的鸟的形象,传达时代赋予诗人的责任和诗人内心的歌唱>中动。

然后以“歌唱”领起下面四句,这四句诗为并列关系,是歌唱的具体内容。

七八两句则进一步升华诗人对土地执著的感情。

第二部分只有两句,却是全诗的诗眼。

诗人直抒胸臆,一问一答中表达了对土地的深沉强烈的爱。

最后的省略号似乎是心中潜流的无限的激情,激起人们的共鸣。

二、轻重缓急,抑扬顿挫在把握全诗基调和脉络的基础上,我们要对全诗做一个具体的技巧设计。

首先是确定语速。

深沉的爱国情感决定全诗的朗诵语速要稍慢,但“歌唱”以下三句是对饱受磨难的祖国与不屈反抗的人民的讴歌,同时作为“歌唱”的宾语出现,为排比句,故在朗诵时应慷慨激越,语速稍快,一气呵成。

《我爱这土地》的朗诵设计教材分析:《我爱这土地》是人教版九年级下册第一单元的一首诗歌。

《课程标准》中要求“欣赏文学作品,能设身处地地体验和理解作品”,“对作品的思想感情倾向作出自己的评价”,“品味作品中富有表现力的语言”。

艾青的《我爱这土地》选择了“鸟”这一意象,表达了作者深沉而真挚的爱国之情,表达了他渴望祖国拜托日寇侵略,获得解放的心情。

学情分析:现在的初三学生处在和平年代,没有什么体验,对我爱这土地的理解、对领悟诗歌的意境有一定的困难。

因此,我的教学设计是把本课教学分为五大模块,即“导课—介绍作者—朗读吟诵——品味欣赏--总结”。

通过听说读品等一系列以学生为主体的活动,在互动中使理解加深,激起学生对祖国的热爱。

根据新课程标准要求,结合学生实际,我对本课做出以下安排:一教学目标:知识与能力:1、自学现代诗的基本朗诵技巧,学会分割节奏、重音,能够存有感情地朗诵。

2、学习诗歌中借物抒情的方法。

过程与方法:通过诵读、欣赏、联想等方法,培养学生鉴赏诗歌的能力。

情感态度价值观:体会作者深沉而真挚的爱国之情,激发学生爱家乡、爱祖国的思想感情。

二教学重点:学习现代诗歌的基本朗读技巧,学会划分节奏、重音,能有感情的朗读;通过朗读体会作者深沉的爱国之情,让学生体会美。

三教学难点:通过诵读体会作者深沉而真挚的爱国之情,培养学生的想象和联想的能力。

四教学过程⒈导入新课做为中国人,我们因为存有五千年的文明而自豪,但是,我们也必须回忆起,中国不只有文明,存有光辉,除了耻辱。

这份耻辱始于*片战争,兴于日本入侵。

即使这些都已沦为过去,做为一名中国人,我们依然必须铭记,无论它就是光荣的,还是耻辱的。

抗日战争虽然带给中国人民巨大灾难,但同时它也是一段反映中国人民不屈不挠精神的历史。

(生活在和平年代养尊处优环境中的学生做到读诗悟情,把诗人那种特殊的内涵极其复杂的情感理解深刻却并非易事,这里的导入可帮学生进入情境,利于他们理解诗歌主题。

我爱这土地(朗读指导课)教案方正县第二中学韩春霞一、授课对象:八年级二、课型:讲授课三、教学目标:1、熟读并背诵,把握诗歌的内在韵律与和谐节奏。

2. 把握诗歌的意象,领会其象征意义。

3. 体会诗歌中优美的意境下,诗人对祖国真挚的热爱之情。

四、教学重点通过对诗人思想感情的把握,情感充分的朗诵这首诗。

五、教学难点通过诵读,感受诗歌中涌动着的激情,把握诗歌主题。

六、教学方法1.诵读法通过感情诵读,把握诗歌的内在韵律与和谐节奏,认真体味诗歌蕴含的深沉情感。

2.探究欣赏法如对诗歌意象和主题的解读。

七、教具准备:多媒体八、课时安排:1课时九、教学过程(一)新课导入:请同学们听一段朗诵,请大家从朗诵的角度给予评价:(听录音)朗诵的技巧有哪些呢?(停顿、重音、语速、句调),同学们想不想学习朗诵啊?今天我们就一起来学习朗诵一首诗《我爱这土地》。

(二)新课讲授1、解题:同学们题目中写了哪两个事物?(我、土地)用什么作为两样事物连接的纽带?本诗表达的主题就是爱土地。

2、艾青:(1910-1996),原名蒋海澄,现代著名诗人。

主要诗集有《大堰河》、《火把》等,成名作有《大堰河——我的保姆》。

在中国新诗发展史上,艾青是产生过重大影响的诗人,在世界上也享有声誉,1985年,法国授予艾青文学艺术最高勋章。

3、这首诗写于什么时间?当时的中国正处于什么时期?本诗写于抗战初期的1938年,日本侵略军连续攻占了华北、华东、华南的广大地区,所到之处疯狂肆虐,同学们请看图片:看了这些图片,你们的心情如何?诗人艾青也是这样,满怀对祖国深沉的爱和对侵略者切齿的恨,写下了这首慷慨激昂的诗。

4、请同学们读一读这首诗,体会一下,我们应该用什么样的感情来读呢?悲怆而深沉。

(体会感情基调)如何才能读得悲怆而深沉呢?应该采取什么样的语速?一般说来,热烈、欢快、兴奋、紧张的内容,语速快一些;平静、庄重、悲伤、沉重的内容,语速慢一些;一般的叙述、说明、议论,则用中速。

我爱这土地艾青朗诵引言中国是一个拥有悠久历史和灿烂文化的国家,拥有着壮丽的山河和多姿多彩的民族。

在这片土地上,有着无数美丽的景点和各种各样的传统节日。

然而,令中国特别让人着迷的还有她独特的魅力,这是无法用言语来形容的。

艾青先生的《我爱这土地》一文,以朴素的语言道出了对祖国深深的热爱之情。

在本文中,我们将从多个层面来探讨这样一种热情。

自然之美大江南北中国地域辽阔,分布着五大主要河流,还有许许多多的支流,水文分布非常丰富。

黄河、长江、珠江、松花江和黑龙江,是中华民族的母亲河,也是中国土地上最辽阔的几条河流。

这些大江大河滋润了这片土地,形成了壮丽的自然风光。

黄河是中华民族的摇篮,长江则被称作是中华民族的母亲河。

这些河流不仅仅给民众带来了丰富的自然资源,还连接着南北,形成了独特的地域文化。

华山之巅中国的山脉众多,有五岳之首的泰山,有布达拉宫附近的喜马拉雅山脉,还有楚南的庐山等等。

这些山脉所形成的风光无与伦比,尤其是中国的四大名山华山、泰山、衡山和黄山,被众多游人推崇。

华山是其中之一,位于陕西省,以其险峻的山势和壮丽的风景而闻名于世。

登上华山之巅,俯瞰山下的美景,让人感叹大自然的神奇和壮丽。

文化之美五千年文明中国拥有悠久的历史,有着五千年的文明史。

这个拥有丰富文化遗产的国家,有许多值得骄傲的文化象征。

比如长城、故宫、兵马俑等。

长城是世界上最长的建筑物,代表着中国古代文明和智慧。

故宫是明清两代的皇家宫殿,更是中华民族文化的象征。

而兵马俑则是中国古代造陶艺术的杰作,展现了古代中华民族的英勇和智慧。

传统节日的魅力中国是一个有着丰富传统的国家,每年的传统节日更是吸引着世界各地的游客。

春节作为中国最重要的传统节日之一,在世界范围内都享有盛誉。

春节期间,中国的大街小巷都会装饰一新,张灯结彩,喜气洋洋。

除夕的年夜饭是家庭团聚的重要时刻,人们共同欢度新年。

元宵节、清明节、端午节等等,每个节日都有自己独特的庆祝方式和传统活动,让人陶醉其中。

《我爱这土地》朗诵技巧

1. 朗诵时要饱含深情啊,就像你对最亲爱的人倾诉一样。

比如读到“为什么我的眼里常含泪水”,那就要真的感觉自己眼眶湿润了呀。

2. 注意语调的起伏哟,可不能平平淡淡。

就跟爬山似的,有高有低,像“这被暴风雨所打击着的土地”这句,语调就要降下来,表现出沉重感。

3. 停顿也很关键呢!想一想说话时的自然停顿,朗诵时也如此。

像“然后我死了,连羽毛也腐烂在土地里面”,在“然后我死了”后要有个稍长的停顿。

4. 声音的轻重也要把握好哇!强调的地方就重一些,如“我爱这土地”,“爱”字就要加重。

5. 要融入自己的理解去读呀,别只是机械地念字。

好比你真的站在那片土地上,感受它的气息,再去朗诵。

6. 想象自己就是作者,体会他的情感。

难道你不觉得这样能更好地朗诵出那种情感吗?

7. 节奏别乱套啦!该快的时候快,该慢的时候慢,就如同演奏一首美妙的乐章一样。

总之,朗诵《我爱这土地》要全身心投入,把自己的情感都释放出来,这样才能真正打动听众啊!。

艾青《我爱这土地》赏析“假如我是一只鸟,我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:这被暴风雨所打击着的土地,这永远汹涌着我们的悲愤的河流,这无止息地吹刮着的激怒的风,和那来自林间的无比温柔的黎明……——然后我死了,连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”艾青的这首《我爱这土地》,以朴素而深沉的语言,倾诉了对祖国大地真挚而强烈的热爱,读来令人动容。

诗的开头,诗人将自己假设为一只鸟,一只哪怕喉咙嘶哑也要歌唱的鸟。

这一独特的意象选择,瞬间拉近了读者与诗人情感的距离。

鸟通常是自由、灵动的象征,而在这里,这只鸟却执着地歌唱,哪怕声音已经嘶哑,这种不顾一切的倾诉,凸显出诗人内心对这片土地的热爱已经到了无法抑制的程度。

“这被暴风雨所打击着的土地,这永远汹涌着我们的悲愤的河流,这无止息地吹刮着的激怒的风”,诗人连续用三个排比句,描绘了土地所遭受的苦难,河流所承载的悲愤,以及风所蕴含的激怒。

这些意象生动地展现了当时中国社会所面临的严峻形势,国土被侵略,人民生活在水深火热之中。

然而,即使在这样艰难的环境下,诗人对祖国的爱依然坚定不移。

“和那来自林间的无比温柔的黎明”,这句诗是整首诗的转折点,也是希望的象征。

黎明代表着黑暗的结束和光明的到来,尽管当时的祖国满目疮痍,但诗人依然坚信未来会有美好的一天。

这种在痛苦中怀揣希望的情感,更加深刻地体现了诗人对祖国的深情。

“然后我死了,连羽毛也腐烂在土地里面。

”诗人以一种决绝的姿态表达了自己与祖国土地的不可分割。

死亡并不可怕,可怕的是与祖国的分离。

即使生命消逝,也要与这片土地融为一体,这种至死不渝的爱,震撼人心。

“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”这句诗是整首诗的灵魂所在,也是诗人情感的集中爆发。

泪水不是软弱的象征,而是深沉爱意的流露。

正是因为爱得如此深沉,才会为祖国的苦难而痛心,为祖国的未来而担忧。

从诗歌的语言来看,艾青运用了简洁而质朴的词汇,没有华丽的修饰,却有着直击人心的力量。

我爱这土地——朗诵分析前言在大家的脑海里,对于“朗诵”的印象可能还停留在小学时期,每个人都要背诵一些文章来参加朗诵比赛。

然而,朗诵也是一门艺术,它需要朗诵者把文字通过声音、节奏、语感等方面的处理,表达出文章本身所描写的情感、形象、氛围和意蕴等。

这篇文章我们将以《我爱这土地》为例,通过对其中词句的分析和解读,分析朗诵时需要注意的一些细节,希望大家能在朗诵这项艺术中得到一些启示与帮助。

朗诵文本我爱这土地,爱那乌云笼罩下的大地,它的神秘、它的荒凉,都有着无限的魅力。

我爱这土地,爱那东风又带来烈日的日子,那炙烤的土地上长出的是同样坚强的人民。

我爱这土地,爱那草原上飞舞着的五彩的旗帜,那英姿飒爽的人们正在为民族的未来而奋斗……词句分析描述大地的词句“乌云笼罩下的大地”这句话中,出现了“乌云”和“笼罩”,这两个词给人的感觉是压抑、沉闷。

但接下来出现的“大地”这个词,则让人感觉有某种力量撑起了这片天空,而这令人感到神秘。

这种“压抑+神秘”的氛围,为整篇文章的基调打下了基础。

“荒凉”则是这片大地另外一个特点,这里的人们生活在艰苦的环境下,而五彩的旗帜和英姿飒爽的人们则在为将来而奋斗。

这些描述,都让人感到这片土地既有无穷无尽的潜力,也有种令人无法逾越的贫瘠和困苦。

注意语调在前两句中,“我爱这土地”后跟着“爱那乌云笼罩下的大地”,明显是两句话的合并,但它很自然地在一起,中间不用停顿,好像是一句话。

因此在朗诵时,需要在“土地”和“爱那”之间轻微停顿,以示区分。

在同一节奏中的“它的神秘”和“它的荒凉”则需要在两个词的中间产生一个小停顿。

因为这两句话是并列的,不能读成一句话,分开呈现会更有效。

突出重点在“我爱这土地”“它的神秘、它的荒凉,都有着无限的魅力”中,后半句是需要多加强调的部分。

这部分刻意调低音量,在简短的停顿后快速地读出,突出了它的重要性和特异性。

而在接下来的“那炙烤的土地上长出的是同样坚强的人民”中,“同样”是这句话的重点,在这个词上停顿过长,读出重音,可以更好地表现出这个思想。

我爱这土地诗歌特点

1. 《我爱这土地》情感真挚浓烈呀!就像艾青对这片土地深沉的爱,那“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”不正是他内心强烈情感的直白表露吗?

2. 它的意象选取很独特呢!比如诗中的“土地”,不就像母亲一样,承载着我们的一切,给予我们依靠和希望吗?“假如我是一只鸟,我也应该用嘶哑的喉咙歌唱”,把自己比作鸟,多新奇呀!

3. 语言质朴简洁哟!可不是嘛,没有那些华丽的词藻堆砌,却能深深打动人心,就如同最朴实的话语往往最能勾起心底的情感一样。

4. 诗歌有着强烈的感染力哇!读着那文字,你难道不会感觉到自己仿佛也站在那片土地上,感受着诗人的热爱和眷恋吗?

5. 它还蕴含着深刻的内涵吧!看似简单的描述,背后却隐藏着对国家、对民族的深深忧虑和期待,这不就像我们生活中有些平凡的小事却有着深远意义吗?

6. 具有独特的节奏感呀!长短句的交错,就像音乐的节奏一样,引领着我们的情绪起伏,“然后我死了,连羽毛也腐烂在土地里面”,这节奏把握得太妙啦!

7. 能引发读者共鸣呢!我们不也都有着自己热爱的东西吗,看到诗人对土地的热爱,难道不会想起自己心中的那份执着?

8. 诗歌的生命力顽强极了!历经岁月的洗礼,依然能打动无数人的心,这就如同经典的艺术作品总是能经久不衰一样。

我觉得《我爱这土地》真的是一首非常了不起的诗歌,它以独特的方式表达了对土地的热爱,这种热爱让人感动,也让人深思。

《我爱这土地》朗诵设计

艾青的《我爱这土地》是一篇情感真挚、深沉、浓烈的现代新诗佳作,一次次唤醒我们对民族百年沧桑的回忆。

当我们把文字变成声音,用朗诵传递对祖国的无限深情时,那份热爱将感动每个人的心灵。

下面是对这首诗的朗诵设计。

?

一、确定基调,理清脉络?

“感人心者,莫先乎情。

”情是一切艺术感人的根本。

张颂曾经说过:“态度、感情是朗读根基的核心,是朗读再创作的精华,是朗读有声语言的生命,是朗读技巧的灵魂。

”所以我们进行设计的第一步就是确定作品的感情基调。

?

作品写于抗战初期的1938年。

在国土沦丧、民族危亡的关头,作者满怀对祖国的深沉的爱和对侵略者的切齿的恨,写下了这首深情又激昂的诗——《我爱这土地》。

土地是我们永远的故乡,它养育了我们,给我们力量和梦想。

诗中作者化身为一只鸟,用激越深挚的歌声唱出对这片土地执着的爱。

深沉的情感基调要求全诗在朗诵时应以稍慢、低沉的声音为主,部分诗句稍轻柔、上扬。

?

接着我们要循着诗人的情感基调,分析这种基调下丰富诗情的层次。

全诗自然分成两个部分。

?

第一部分八句,诗人化身为乌,哪怕喉咙已经嘶哑,仍要去歌唱“被暴风雨所打击着的土地”“悲愤的河流”“激怒的风”和“无比温柔的黎明”,甚至死后“连羽毛也腐烂在土地里面”。

这一部分可以分成三个层次。

首先是前两句,作者选择喉咙嘶哑的鸟的形象,传达时代赋予诗人的责任和诗人内心的歌唱>中动。

然后以“歌唱”领起下面四句,这四句诗为并列关系,是歌唱的具体内容。

七八两句则进一步升华诗人对土地执着的感情。

?

第二部分只有两句,却是全诗的诗眼。

诗人直抒胸臆,一问一答中表达了对土地的深沉强烈的爱。

最后的省略号似乎是心中潜流的无限的激情,激起人们的共鸣。

?

二、轻重缓急,抑扬顿挫?

在把握全诗基调和脉络的基础上,我们要对全诗做一个具体的技巧设计。

?

首先是确定语速。

深沉的爱国情感决定全诗的朗诵语速要稍慢,但“歌唱”以下三句是对饱受磨难的祖国与不屈反抗的人民的讴歌,同时作为“歌唱”的宾语出现,为排比句,故在朗诵时应慷慨激越,语速稍快,一气呵成。

“黎明”一句虽也为“歌唱”的宾语,但意思与前三句有明显区别,是对抗战胜利的向往,风格宜轻柔,故语速稍慢。

最后两句情感抒发达到高潮,语速可以稍快。

?

接着是对节奏的划分。

诗句之间按照自然分行的方式稍作停顿,两节之间停顿时间最长,诗句内部则根据情感短暂停顿,具体如下:假如/我是/一只乌,我也应该/用嘶哑的喉咙/歌唱:这被暴风雨/所打击着的/土地,这永远汹涌着/我们的悲愤的/河流.这无止息地/吹刮着的/激怒的/风,和那来自林间的/无比温柔的/黎明……——然后/我死了,连羽毛/也腐烂在/土地里面。

为什么/我的眼里/常含泪水?因为/我对这土地/爱得/深沉……?

诗歌的—二节停顿时间最长,第一节的三个部分之间也要体现出明显的停顿。

同时,我们还要考虑停顿的方式,即落停和扬停。

每个诗句结束时用落停,停顿时间稍长,气息刚好用完,声音顺势落停。

而诗句中间停顿处用扬停,停顿时间稍短,声音虽停而气息未尽,而且停顿前声音稍微上扬或者拉开。

如第一句,“假如”“我是”两处都是扬停,“一只鸟”处就是落停。

?

还要考虑轻重音的处理,以下加点字词是诗中需着重强调的重音:假如我是一只鸟,我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:这被暴风雨所打击着的王地,这永远汹涌我们的悲愤的河流,这无止息地吹刮着的激怒的风,和那来自林间的无比温柔的黎明……——然后我死了,连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……?

这些重音的使用可以造成语音的轻重变化,突出主题,更准确地传达诗歌的情感。

不过重音不能理解为简单的重读,这里具体做一些说明。

一般情况下重音就是加大音量,重音重读,如“鸟”“嘶哑”“土地”“河流”“风”“死”“土地里面”“为什么”“泪水”这几个重音就是要用较强的气息,扩大音量来读,从而使这些字响亮突出。

但是像“永远”“无止息”“无比”三个词则要适当延长声音。

而“温柔““黎明”“深沉”三个词要用重音轻读的方法,造成低沉轻柔、回味无尽的效果,具体表现就是要抑制住声带发声,用较强的气息,使气大于声,把需要重读的字轻轻地、有力地读出来。

?

三、表情诚恳,体态自如?

在朗诵时辅以恰当的态势语有利于朗诵者情感的抒发。

朗诵者应首先调动自己的内心情感,并进而反应在自己的表情尤其是眼神上,以做到声情并茂。

朗诵前可以想一想日军侵略中国的种种罪恶,调动对祖国、对土地的热爱。

诚于中而形于外,当朗诵者内心真诚漫溢时,眼神自然就会变得深沉。

开始时目光不妨平视全场,随着情感的逐步深化,眼神也会越发炽烈。

在读到倒数第二句时,可以稍稍环视—下场中听众,以形成问与答的呼应,也使得朗诵更有感染力。

?

手势的运用也很重要。

在朗读开始时双手可以自然下垂,随着情感的逐步强烈,可以单手自然挥动,配合诗句内容,或上或下,或开或合。

这里没有定规,总之要自如。

最后结束时不妨双手打开,自然向外,以配合抒发对土地的无限深情。

?

以上就是对《我爱这土地》一诗的朗诵设计,有些地方仍然可以根据朗诵者对诗歌的理解和个人的声音情况来灵活处理。

但所有技巧的前提是情感真挚,正如罗丹所说:“艺术就是感情。

”只有真正理解诗人对土地的热爱,理解诗人生于斯、歌于斯、葬于斯、至死不渝的深情时,技巧才能内化成感人的艺术魅力。