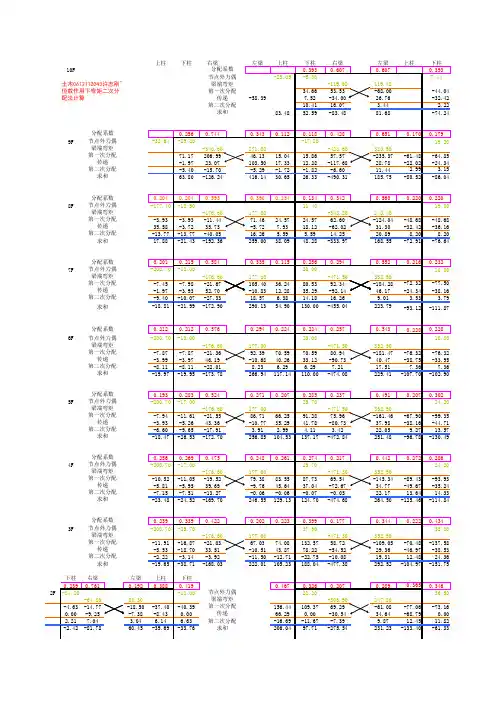

恒载作用下弯矩二次分配法结果

- 格式:xls

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:33

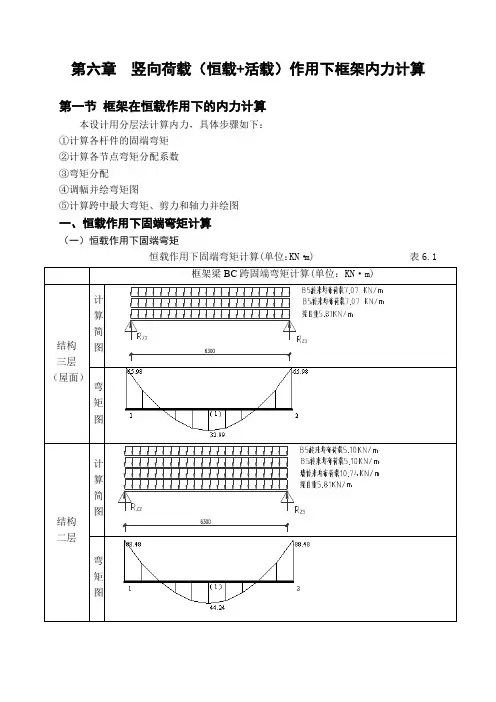

第六章竖向荷载(恒载+活载)作用下框架内力计算第一节框架在恒载作用下的内力计算本设计用分层法计算内力,具体步骤如下:①计算各杆件的固端弯矩②计算各节点弯矩分配系数③弯矩分配④调幅并绘弯矩图⑤计算跨中最大弯矩、剪力和轴力并绘图一、恒载作用下固端弯矩计算(一)恒载作用下固端弯矩恒载作用下固端弯矩计算(单位:KN·m) 表6.1弯矩图恒载作用下梁固端弯矩计算统计表6.2(二)计算各节点弯矩分配系数用分层法计算竖向荷载,假定结构无侧移,计算时采用力矩分配法,其计算要点是:①计算各层梁上竖向荷载值和梁的固端弯矩。

②将框架分层,各层梁跨度及柱高与原结构相同,柱端假定为固端。

③计算梁、柱线刚度。

对于柱,假定分层后中间各层柱柱端固定与实际不符,因而,除底层外,上层柱各层线刚度均乘以0.9修正。

有现浇楼面的梁,宜考虑楼板的作用。

每侧可取板厚的6倍作为楼板的有效作用宽度。

设计中,可近似按下式计算梁的截面惯性矩:一边有楼板:I=1.5Ir两边有楼板:I=2.0Ir④计算和确定梁、柱弯矩分配系数和传递系数。

按修正后的刚度计算各结点周围杆件的杆端分配系数。

所有上层柱的传递系数取1/3,底层柱的传递系数取1/2。

⑤按力矩分配法计算单层梁、柱弯矩。

⑥将分层计算得到的、但属于同一层柱的柱端弯矩叠加得到柱的弯矩。

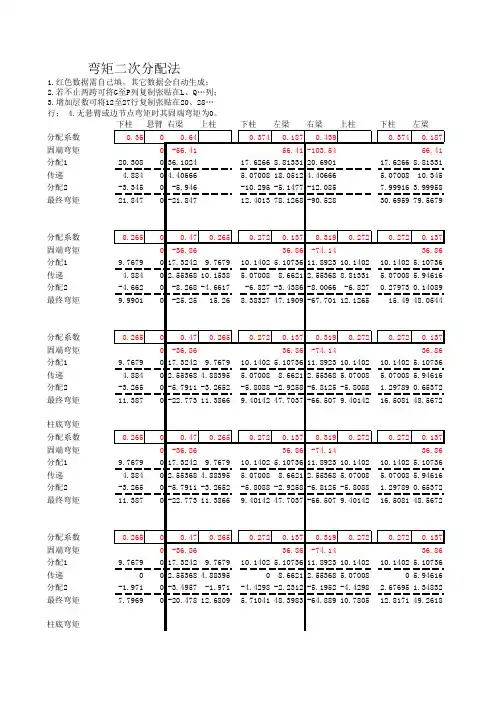

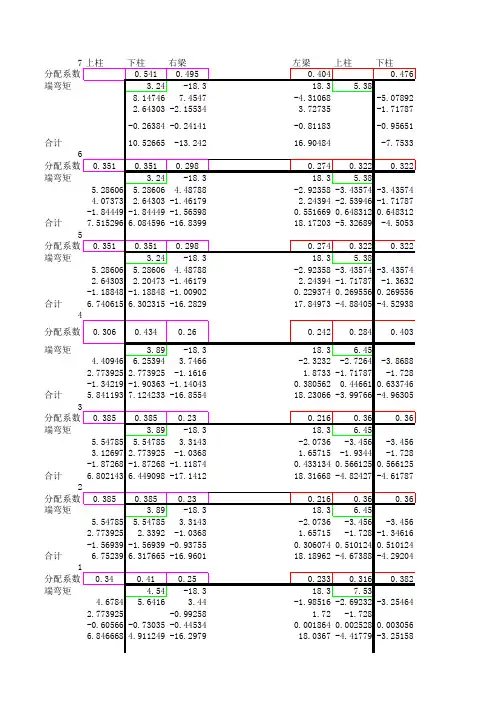

(1)计算梁、柱相对线刚度图6.1 修正后梁柱相对线刚度(2)计算弯矩分配系数结构三层=5.37÷(5.37+1.18)=0.820①梁μB3C3μ=5.37÷(5.37+3.52+1.18)=0.533C3B3=3.52÷(5.37+3.52+1.18)=0.350μC3D3=3.52÷(3.52+1.18)=0.749μD3C3=1.18÷(5.37+1.18)=0.180②柱μB3B2=1.18÷(5.37+3.52+1.18)=0.117μC3C2=1.18÷(3.52+1.18)=0.251μD3D2结构二层①梁μ=5.37÷(1.18+1.18+5.37)=0.695B2C2=5.37÷(1.18+1.18+5.37+3.52)=0.477μC2B2μ=3.52÷(1.18+1.18+5.37+3.52)=0.313 C2D2=3.52÷(1.18+1.18+3.52)=0.5986 μD2C2=1.18÷(1.18+1.18+5.37)=0.1525②柱μB2B3μ=1.18÷(1.18+1.18+5.37)=0.1525B2B1=1.18÷(1.18+1.18+5.37+3.52)=0.105 μC2C3μ=1.18÷(1.18+1.18+5.37+3.52)=0.105 C2C1=1.18÷(1.18+1.18+3.52)=0.2007 μD2D3μ=1.18÷(1.18+1.18+3.52)=0.2007D2D1结构一层=5.37÷(1.18+1+5.37)=0.711①梁μB1C1=5.37÷(1.18+1+5.37+3.52)=0.485 μC1B1=3.52÷(1.18+1+5.37+3.52)=0.318 μC1D1=3.52÷(1.18+1+3.52)=0.618μD1C1=1.18÷(1.18+1+5.37)=0.156②柱μB1B2=1÷(1.18+1+5.37)=0.133μB1B0=1.18÷(1.18+1+5.37+3.52)=0.107μC1C2=1÷(1.18+1+5.37+3.52)=0.090μC1C0μ=1.18÷(1.18+1+3.52)=0.207D1D2μ=1÷(1.18+1+3.52)=0.175D1D0(三)分层法算恒载作用下弯矩恒载作用下结构三层弯矩分配表6.3B C D上柱偏心弯矩分配系数0固端弯矩分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递合计一次分配14.650 -13.883 226.915 20.861 -251.346 84.509 -112.810 二次分配14.512 -14.512 228.818 21.278 -250.096 105.707 -105.707恒载作用下结构二层弯矩分配表6.40.768 12.717 -28.301↑↑↑B C D偏心弯矩分配系数固端弯矩分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递合计一次分配 6.931 4.431 -4.607 308.811 46.295 47.232 -385.113 169.804 -113.072 -92.837二次分配 5.901 3.401 -9.302 300.595 44.486 45.423 -390.504 191.416 -105.826 -85.591恒载作用下结构一层弯矩分配表6.52.127 9.081 -7.935↑↑↑B C D偏心弯矩分配系数固端弯矩分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递合计一次二次7.030 5.338 -12.368 267.469 35.352 22.097 -324.919 357.349 -46.247 -15.172 -295.930图6.2 弯矩再分配后恒载作用下弯矩图(KN·m)(四)框架梁弯矩塑性调幅为了减少钢筋混凝土框架梁支座处的配筋数量,在竖向荷载作用下可以考虑竖向内力重分布,主要是降低支座负弯矩,以减小支座处的配筋,跨中则应相应增大弯矩。

弯矩二次分配法(六层)弯矩二次分配法是一种常用的结构计算方法之一,可以有效地计算出结构中各部分的弯矩值和相应的受力情况。

这种方法具有计算简单、精度高、直观易懂等特点,被广泛应用于各类建筑结构的设计和分析中。

在本文中,我们将介绍弯矩二次分配法的基本原理、计算步骤和实例应用。

一、基本原理弯矩二次分配法的基本原理是通过叠加各种荷载的分布形态,逐步计算出结构中各个部分的受力情况。

具体来说,我们通过将荷载分解为若干小块,逐步计算每一块对结构的影响,并将计算结果叠加起来,最终得到整体的受力情况。

这种方法具有高精度、计算简单、可扩展性强等优点,通常被用于分析各种较为复杂的结构。

二、计算步骤弯矩二次分配法的计算步骤一般可以分为以下六层:1、确定结构模型和荷载模型首先,我们需要确定结构模型和荷载模型。

在确定结构模型时,应考虑结构的几何形状、材料特性、外部荷载等因素;在确定荷载模型时,应考虑荷载的大小、作用点、分布形态等因素。

这些因素的准确度决定了弯矩二次分配法的精度和可靠性。

2、绘制荷载图在确定好荷载模型后,我们需要将荷载分布情况用荷载图的形式表示出来。

荷载图一般采用坐标轴表示,将X轴和Y轴分别表示荷载和受力的距离,通过指定不同的坐标值来表示荷载的大小和作用点。

3、计算受力分布坐标接下来,我们需要根据荷载图和结构模型来计算出受力分布坐标,即测量出各个部位的受力位置和受力大小。

这一步骤需要注意测量的精度和准确性,以确保后续的计算能够得到准确的结果。

在测量出受力分布坐标后,我们需要根据受力分布的情况来计算初次的受力分布情况。

这个过程中,我们需要考虑各个部位的受力情况和相互之间的作用,以确定初次的受力分布。

在计算出初次的受力分布后,我们需要根据改变系经验公式来进行弯矩二次分配计算,用窗口法和直接交错法得到二次受力分布,这一步骤非常重要,因为它可以精确地计算出各个部分的弯矩值,从而为后续的结构分析提供参考。

6、计算最终反力分布通过计算得到二次受力分布后,我们就可以根据材料特性和式子进行最终的反力分布计算。

土木0 6 1 2 1 1 2 0 4 3许志刚---弯矩二次分

配

弯

矩

二

分

配

法

计

算

器

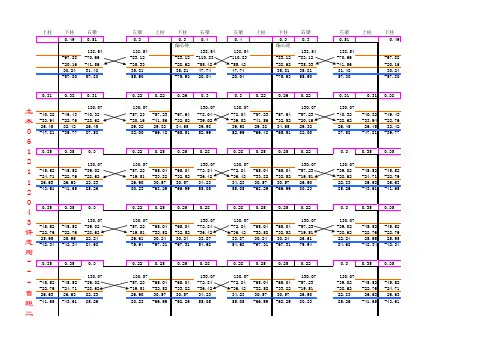

在计算竖向恒载和活载作用下框架结构弯矩时要多次使用弯矩二次分配法,此表为恒载作用下12轴线框架的计算过程,如果大家也是三跨的梁可以参用这个计算器,输入每一层的各节点梁柱分配系数和各节点固端弯矩,即可自动计算生成所有其他数据,注意千万不要改动了表上除各节点梁柱分配系数和各节点固端弯矩以外的数

据,否则公式被取消了就无法得出正确结果!!!!(计算的各节点最终弯矩代数和均为0,有的为0.01的是因为四舍五入造成的)

图5-29 恒载作用下的框架弯矩内力二次分配图。

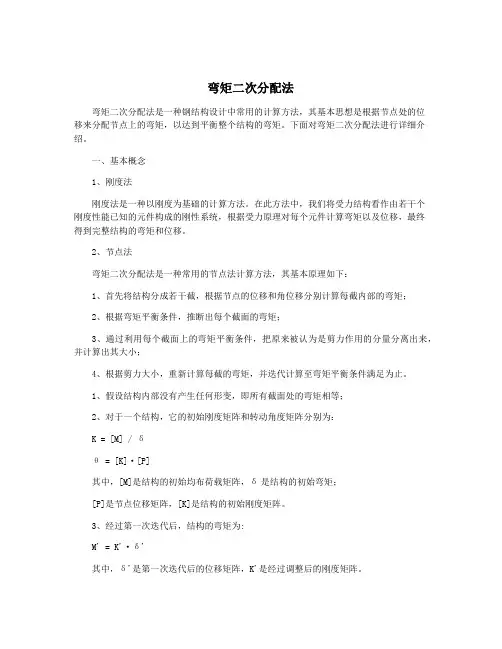

弯矩二次分配法弯矩二次分配法是一种钢结构设计中常用的计算方法,其基本思想是根据节点处的位移来分配节点上的弯矩,以达到平衡整个结构的弯矩。

下面对弯矩二次分配法进行详细介绍。

一、基本概念1、刚度法刚度法是一种以刚度为基础的计算方法。

在此方法中,我们将受力结构看作由若干个刚度性能已知的元件构成的刚性系统,根据受力原理对每个元件计算弯矩以及位移,最终得到完整结构的弯矩和位移。

2、节点法弯矩二次分配法是一种常用的节点法计算方法,其基本原理如下:1、首先将结构分成若干截,根据节点的位移和角位移分别计算每截内部的弯矩;2、根据弯矩平衡条件,推断出每个截面的弯矩;3、通过利用每个截面上的弯矩平衡条件,把原来被认为是剪力作用的分量分离出来,并计算出其大小;4、根据剪力大小,重新计算每截的弯矩,并迭代计算至弯矩平衡条件满足为止。

1、假设结构内部没有产生任何形变,即所有截面处的弯矩相等;2、对于一个结构,它的初始刚度矩阵和转动角度矩阵分别为:K = [M] / δθ = [K]·[P]其中,[M]是结构的初始均布荷载矩阵,δ是结构的初始弯矩;[P]是节点位移矩阵,[K]是结构的初始刚度矩阵。

3、经过第一次迭代后,结构的弯矩为:M' = K'·δ'其中,δ'是第一次迭代后的位移矩阵,K'是经过调整后的刚度矩阵。

6、根据每个截面上的剪力和弯矩重新计算每截的弯矩;7、重复步骤4~6,直至迭代计算出的弯矩满足平衡条件;8、得到最终的弯矩分布图。

优点:1、计算结果精确,特别适用于刚梁、钢架等结构的计算;2、计算实现简单,易于应用于各种计算软件中;3、计算时间相对较短,计算效率高。

1、操作复杂,需要依次进行多个迭代计算;2、计算过程中需要多次使用刚度矩阵,可能会造成精度误差;3、计算结果不太适用于拉杆、压杆等主要受轴向载荷的结构计算。

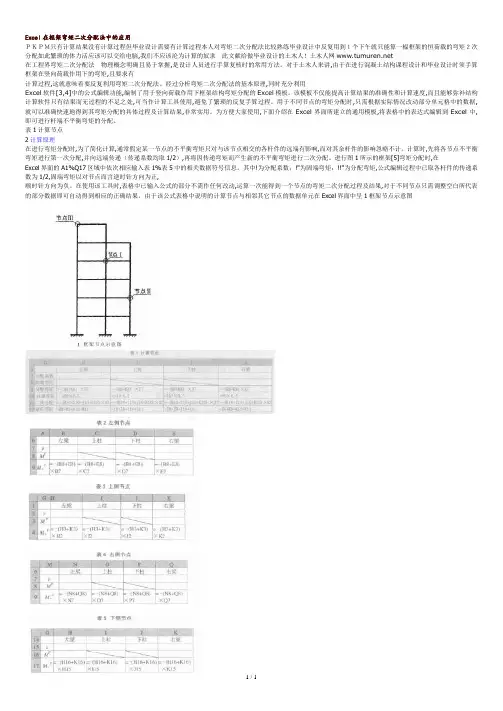

Excel在框架弯矩二次分配法中的应用PKPM只有计算结果没有计算过程但毕业设计需要有计算过程本人对弯矩二次分配法比较熟练毕业设计中反复用到1个下午就只能算一榀框架的恒荷载的弯矩2次分配如此繁琐的体力活应该可以交给电脑,我们不应该沦为计算的奴隶此文献给做毕业设计的土木人!土木人网在工程界弯矩二次分配法物理概念明确且易于掌握,是设计人员进行手算复核时的常用方法。

对于土木人来讲,由于在进行混凝土结构课程设计和毕业设计时须手算框架在竖向荷载作用下的弯矩,且要求有计算过程,这就意味着要反复利用弯矩二次分配法。

经过分析弯矩二次分配法的基本原理,同时充分利用Excel软件[3,4]中的公式编辑功能,编制了用于竖向荷载作用下框架结构弯矩分配的Excel模板。

该模板不仅能提高计算结果的准确性和计算速度,而且能够弥补结构计算软件只有结果而无过程的不足之处,可当作计算工具使用,避免了繁琐的反复手算过程。

用于不同节点的弯矩分配时,只需根据实际情况改动部分单元格中的数据,就可以准确快速地得到其弯矩分配的具体过程及计算结果,非常实用。

为方便大家使用,下面介绍在Excel界面所建立的通用模板,将表格中的表达式编辑到Excel中,即可进行杆端不平衡弯矩的分配。

表1计算节点2计算原理在进行弯矩分配时,为了简化计算,通常假定某一节点的不平衡弯矩只对与该节点相交的各杆件的远端有影响,而对其余杆件的影响忽略不计。

计算时,先将各节点不平衡弯矩进行第一次分配,并向远端传递(传递系数均取1/2),再将因传递弯矩而产生新的不平衡弯矩进行二次分配。

进行图1所示的框架[5]弯矩分配时,在Excel界面的A1%Q17区域中依次相应输入表1%表5中的相关数据符号信息。

其中!为分配系数;!"为固端弯矩;!!"为分配弯矩,公式编辑过程中已取各杆件的传递系数为1/2,固端弯矩以对节点而言逆时针方向为正,顺时针方向为负。

在使用该工具时,表格中已输入公式的部分不需作任何改动,运算一次能得到一个节点的弯矩二次分配过程及结果,对于不同节点只需调整空白所代表的部分数据即可自动得到相应的正确结果。