北京天坛的风水文化漫谈

- 格式:pdf

- 大小:1.41 MB

- 文档页数:1

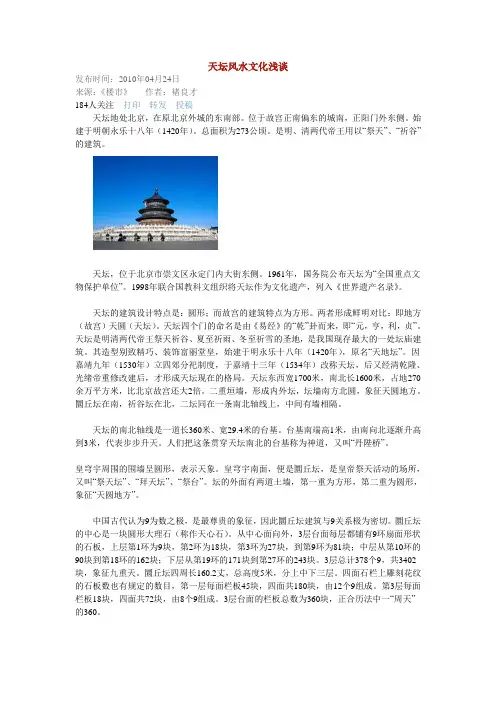

天坛风水文化浅谈发布时间:2010年04月24日来源:《楼市》作者:褚良才184人关注打印转发投稿天坛地处北京,在原北京外城的东南部。

位于故宫正南偏东的城南,正阳门外东侧。

始建于明朝永乐十八年(1420年)。

总面积为273公顷。

是明、清两代帝王用以“祭天”、“祈谷”的建筑。

天坛,位于北京市崇文区永定门内大街东侧。

1961年,国务院公布天坛为“全国重点文物保护单位”。

1998年联合国教科文组织将天坛作为文化遗产,列入《世界遗产名录》。

天坛的建筑设计特点是:圆形;而故宫的建筑特点为方形。

两者形成鲜明对比:即地方(故宫)天圆(天坛)。

天坛四个门的命名是由《易经》的“乾”卦而来,即“元,亨,利,贞”。

天坛是明清两代帝王祭天祈谷、夏至祈雨、冬至祈雪的圣地,是我国现存最大的一处坛庙建筑。

其造型别致精巧、装饰富丽堂皇,始建于明永乐十八年(1420年),原名“天地坛”。

因嘉靖九年(1530年)立四郊分祀制度,于嘉靖十三年(1534年)改称天坛,后又经清乾隆、光绪帝重修改建后,才形成天坛现在的格局。

天坛东西宽1700米,南北长1600米,占地270余万平方米,比北京故宫还大2倍。

二重垣墙,形成内外坛,坛墙南方北圆,象征天圆地方。

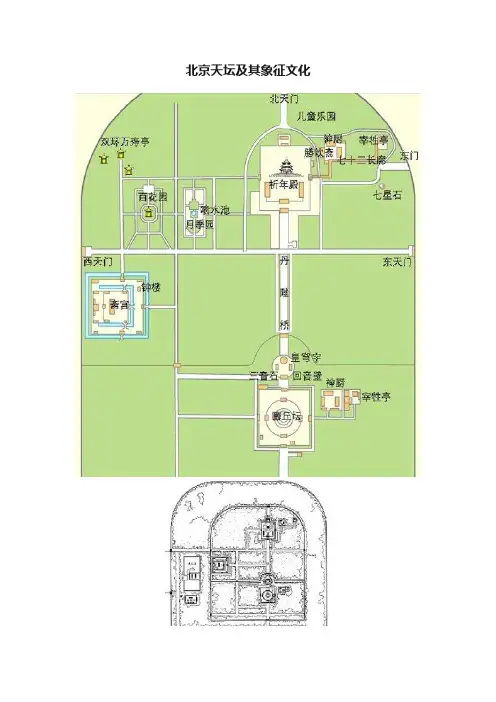

圜丘坛在南,祈谷坛在北,二坛同在一条南北轴线上,中间有墙相隔。

天坛的南北轴线是一道长360米、宽29.4米的台基。

台基南端高1米,由南向北逐渐升高到3米,代表步步升天。

人们把这条贯穿天坛南北的台基称为神道,又叫“丹陛桥”。

皇穹宇周围的围墙呈圆形,表示天象。

皇穹宇南面,便是圜丘坛,是皇帝祭天活动的场所,又叫“祭天坛”、“拜天坛”、“祭台”。

坛的外面有两道土墙,第一重为方形,第二重为圆形,象征“天圆地方”。

中国古代认为9为数之极,是最尊贵的象征,因此圜丘坛建筑与9关系极为密切。

圜丘坛的中心是一块圆形大理石(称作天心石)。

从中心面向外,3层台面每层都铺有9环扇面形状的石板,上层第1环为9块,第2环为18块,第3环为27块,到第9环为81块;中层从第10环的90块到第18环的162块;下层从第19环的171块到第27环的243块。

天坛公园那些隐秘事,老北京人都不知道皇帝们也可以称为天子,所以历代皇帝们都是很重视祭天地,因此集中了大量的人力和物力财力和高超的技艺去建造天坛。

所以今日的天坛经可谓气势辉煌,建筑雄伟。

是中国现存最大的古代祭祀性建筑群,又因从明清开始这里广植松柏,已然成为大型的森林公园。

天坛公园,在北京市东城区永定门内大街东侧。

中国现存最大的古代祭祀性建筑群。

入选“世界文化遗产”名录。

天坛始建于明永乐十八年(1420年),为明、清两代帝王祭祀皇天、祈五谷丰登之场所。

天坛是圜丘、祈谷两坛的总称,有坛墙两重,形成内外坛。

主要建筑在内坛,圜丘坛在南、祈谷坛在北,二坛同在一条南北轴线上。

圜丘坛内主要建筑有圜丘坛、皇穹宇等等,祈谷坛内主要建筑有祈年殿、皇乾殿、祈年门等。

著名的祈年殿在最北方,这是天坛内最宏伟的建筑,也是想象中离天最近的地方。

天坛的建筑不仅具有独特的艺术风格,而且有些建筑还巧妙地运用了力学、声学、几何学原理,因此具有重要价值。

天坛以严谨的建筑布局、奇特的建筑构造和瑰丽的建筑装饰著称于世。

回音壁名称的由来回音壁是北京天坛皇穹宇的围墙。

墙壁是用磨砖对缝砌成的,墙头覆着蓝色琉璃瓦。

围墙的弧度十分规则,墙面极其光滑整齐,对声波的反射是十分规则的。

只要两个人分别站在东、西配殿后,贴墙而立,一个人靠墙向北说话,声波就会沿着墙壁连续折射前进,传到一、二百米的另一端,无论说话声音多小,也可以使对方听得清清楚楚,而且声音悠长,堪称奇趣,给人造成一种“天人感应”的神秘气氛。

所以称之为“回音壁”。

这证明500年前的中国人已经能够运用声学原理。

不仅如此,皇穹宇殿前甬路从北面数,前三块石板为“三音石”。

当站在第一块石板上击一下掌,只能听见一声回音;当站在第二块石板上击一下掌就可以听见两声回音;当站在第三块石板上击一下掌便听到连续不断的三声回音。

七星石?难道跟北斗七星是亲戚七星石是在天坛七十二长廊东南的场地中,按照北斗七星的方位排列的七块巨石,然而在它们的东北隅还有一小石,共为八石。

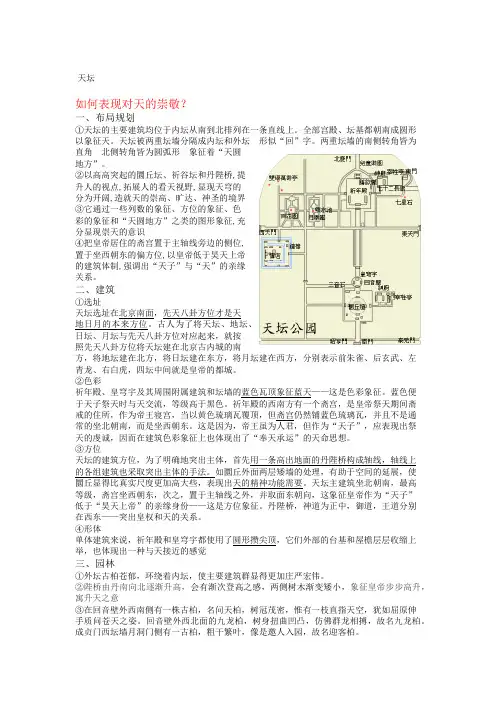

天坛如何表现对天的崇敬?一、布局规划①天坛的主要建筑均位于内坛从南到北排列在一条直线上。

全部宫殿、坛基都朝南成圆形以象征天。

天坛被两重坛墙分隔成内坛和外坛形似“回”字。

两重坛墙的南侧转角皆为直角北侧转角皆为圆弧形象征着“天圆地方”。

②以高高突起的圜丘坛、祈谷坛和丹陛桥,提升人的视点,拓展人的看天视野,显现天穹的分为开阔,造就天的崇高、旷达、神圣的境界③它通过一些列数的象征、方位的象征、色彩的象征和“天圆地方”之类的图形象征,充分显现崇天的意识④把皇帝居住的斋宫置于主轴线旁边的侧位,置于坐西朝东的偏方位,以皇帝低于昊天上帝的建筑体制,强调出“天子”与“天”的亲缘关系。

二、建筑①选址天坛选址在北京南面,先天八卦方位才是天地日月的本来方位。

古人为了将天坛、地坛、日坛、月坛与先天八卦方位对应起来,就按照先天八卦方位将天坛建在北京古内城的南方,将地坛建在北方,将日坛建在东方,将月坛建在西方,分别表示前朱雀、后玄武、左青龙、右白虎,四坛中间就是皇帝的都城。

②色彩祈年殿、皇穹宇及其周围附属建筑和坛墙的蓝色瓦顶象征蓝天——这是色彩象征。

蓝色便于天子祭天时与天交流,等级高于黑色。

祈年殿的西南方有一个斋宫,是皇帝祭天期间斋戒的住所,作为帝王寝宫,当以黄色琉璃瓦覆顶,但斋宫仍然铺蓝色琉璃瓦,并且不是通常的坐北朝南,而是坐西朝东。

这是因为,帝王虽为人君,但作为“天子”,应表现出祭天的虔诚,因而在建筑色彩象征上也体现出了“奉天承运”的天命思想。

③方位天坛的建筑方位,为了明确地突出主体,首先用一条高出地面的丹陛桥构成轴线,轴线上的各组建筑也采取突出主体的手法。

如圜丘外面两层矮墙的处理,有助于空间的延展,使圜丘显得比真实尺度更加高大些,表现出天的精神功能需要。

天坛主建筑坐北朝南,最高等级,斋宫坐西朝东,次之,置于主轴线之外,并取面东朝向,这象征皇帝作为“天子”低于“昊天上帝”的亲缘身份——这是方位象征。

丹陛桥,神道为正中,御道,王道分别在西东——突出皇权和天的关系。

天坛到底有多美?被誉为“人间天庭”,东方玄学的深邃诠释要说中国最恢宏威严的建筑一定是故宫,最气势磅礴的建筑一定是长城,而最具有东方玄学和美学的建筑非天坛莫属。

很多人对天坛的印象就是这三层圆顶建筑的祈年殿,它确实美妙绝伦、独一无二,但真正的天坛更蕴藏着无处不在的玄妙与乾坤。

自古以来,人们对大自然、对天都充满了无限的敬畏与幻想,中国传说天空中心有三垣,是天皇大帝的都城,其上垣太微垣为天帝布政之所;下垣天市垣为天帝聚众贸易之所;而中垣紫薇垣则是天皇上帝的帝宫。

古代皇帝自称“天子”,也就是上天的儿子,所以天子祭天就成为了非常重要的仪式。

随着人们对天宫的幻想越来越具象,祭天的形式和场所也越来越盛大,天坛便这样诞生了,天坛就是人间再现的紫薇垣,因此有着“人间天庭”的别称。

这也是为什么天坛的面积比皇帝住的紫禁城还要大将近四倍,为了表现对“天皇上帝爸爸”的孝敬,“儿子们”自然要对“人间天庭”修建得特别用心。

作为“天地日月”诸坛之首,建于明永乐十八年(1420年)的天坛经过明、清两代帝王的不断加建和改建,成为了我国古代王朝现存等级最高、最完整,也是最精美、最庞大的古代祭祀建筑群,在崇文区还没并入东城区之前,它占了崇文区1/4的面积。

不过天坛并不像天安门、故宫等皇家建筑建在中轴线上,而是在中轴线偏东一些,这是因为东南方是太阳升起的地方,皇家认为将祭天的场所设在都城的东南方,有利于皇帝和他统治的王朝。

天坛的建筑设计十分考究,无论是整体布局,还是单一建筑,无不反映着天地之间的关系。

天坛有两层围墙,呈“回”字形,北围墙成圆弧形,南围墙成直角方形,象征“天圆地方”,所以这围墙也叫“天地墙”。

我们如今熟知的祈年殿其实并不是祭天的,而是祈谷的,即祈祷五谷丰登,它和祭天的“圜丘”一北一南,由一条360米长的丹陛桥相连。

除了这两个重要祭坛,天坛里还有放置祭祀牌位的“皇穹宇”(回音壁的所在地)和“皇乾殿”、供皇帝祭祀礼前斋戒居住的斋宫、负责祭祀时礼乐演奏的神乐署,以及准备祭祀供品的神厨和宰牲亭,不过后几个地方不出名,很容易被忽略,但建得都十分讲究。

北京天坛及其象征文化天坛主要建筑一、圜丘坛建筑群(一)圜丘坛建筑规制及特点1.布局圜丘坛为3层,通高5.7米,四出陛,每层九级,通体铺以艾叶青石,围以汉白玉护栏。

圜丘坛外围两道壝墙,四正位设棂星门。

内壝墙圆形,直径102米,外壝墙方形,边长168米。

南侧棂星门外神路东侧地面铺以长方形具服台。

内外壝墙之间东南方有望燎位、燔柴炉、瘗坎和8只铁燎炉,东西棂星门另有铁燎炉各2只,内外壝墙西南为望灯杆。

圜丘坛周围四门南为昭亨门,北为成贞门,东为泰元门,西为广利门。

这四个门的名称出自《易经.乾卦》的卦辞“元亨利贞”。

“元”为元始本原,“亨”为无不亨通,“利”为和谐有利,“贞”为正固持久。

这四个字赞美的是天的本质,也称之为天之“四德”。

2.直径圜丘坛三层台面的直径分别是:最上层为九丈(“一九”);中层十五丈(“三五”);下层为二十一丈(“三七”),合而为“一、三、五、七、九”阳数俱全。

“一、三、五、七、九”相加为天数二十五。

三层台面直径相加为四十五,寓意为“九五”之尊。

《易经.乾卦》的“九五”爻为君位,其爻辞是“飞龙在天,利见大人”。

3.扇形石圜丘坛上层台面中心圆石叫天心石,围绕天心石共环铺9圈扇形石板,第一圈为9块,第二圈为9的倍数18块,余类推,直到第九圈81块。

第二层也是9圈扇形石,从第十圈开始到18圈。

第三层从第19圈开始,直到第27圈,每圈均为9的倍数。

九为极阳数,用9的倍数递增,使之最大化,强调天的崇高、神圣。

4.鸳鸯尺以上这些尺寸、数字并不难组合在一起,难的是用哪种尺寸计算能使建筑的体量更合适、比例更谐调。

当时的工匠用了两种尺寸:一种是周尺,合公制23厘米,用其测量水平尺寸;一种是明清营造尺,合公制32厘米,用以测量垂直尺寸。

这种度量方法叫“鸳鸯尺”,美丽的圜丘坛就是用这种计算方法设计建造的。

(二)圜丘坛周围设施及用途1.具服台天坛有具服台两座,南为圜丘坛具服台,北为祈谷坛具服台。

冬至日祭天大典前,具服台临时搭起幄次(帐篷),供皇帝在此盥洗和更换祭天礼服。

风水决定了为什么北京是首都北京历来被风水学家称为“山环水抱必有气”的理想都城。

其西部的西山,为太行山脉;北部的军都山为燕山山脉,均属昆仑山系。

两山脉在北京的南口(南口是兵家要地)会合形成向东南巽方展开的半圆形大山湾,山湾环抱的是北京平原。

地势由西北向东南微倾。

河流又有桑干河、洋河等在此汇合成永定河。

在地理格局上,“东临辽碣,西依太行,北连朔漠,背扼军都,南控中原。

”利于发展和控制的战略。

一、元朝时期的北京城元朝建国,元大都堪选在此,是必然的。

元大都由规划家、天文学家、水利家刘秉忠、郭守敬师徒二人会集风水名家堪舆规划。

风水学对城市的选址讲究山和水。

北京山势既定,唯一的缺憾就是水流不够。

二人于是引地上、地下两条水脉入京城。

地上水,引自号称“天下第一泉”的玉泉山泉水。

人工引泉渠流经太平桥--甘水桥--周桥,直入通惠河,因水来自西方的八卦“金”位,故名“金水河”。

元大都地下水脉,也是来自玉泉山。

此井水甘甜,旱季水位也恒定,后来成为皇宫祭祀“龙泉井神”的圣地。

二、明清时期的北京城明朝燕王朱棣选定北京为都城,他既要用此地理之气,又要废除元代的剩余王气。

当时的风水师便采用将宫殿中轴东移,使元大都宫殿原中轴落西,处于风水上的“白虎”位置,加以克煞前朝残余王气;凿掉原中轴线上的御道盘龙石,废掉周桥,建设人工景山。

这样,主山(景山)--宫穴(紫禁城)--朝案山(永定门外的大台山“燕墩”)的风水格局又重新形成了。

北京风水格局的内局,更为细致。

她严格按照星宿布局,成为“星辰之都”。

中国古代将天空中央分为太微、紫微、天帝三垣。

紫微垣为中央之中,是天帝所居处。

明朝皇帝将皇宫定名为“紫微宫”(紫禁城之名由此而来)。

当时的建筑师把紫禁城中最大的奉天殿(后名太和殿)布置在中央,供皇帝所用。

奉天殿、华盖殿(中和殿)、谨身殿(保和殿)象征天阙三垣。

三大殿下设三层台阶,象征太微垣下的“三台”星。

以上是“前廷”,属阳。

以偶阴奇阳的数理,阳区有“前三殿”、“三朝五门”之制,阴区有“六宫六寝”格局。

北京天坛公园北京天坛公园1今天我来到了天坛公园。

天坛是古代皇帝祭天、求雨和祈祷丰年的专用祭坛,是世界上现存规模最大、最完美的古代祭天建筑群。

总面积273万平方米。

大家从南门进去,先到圆丘。

圆丘周围都是圆形的,所以叫圆丘。

通过石板的台阶上去,两边是汉白玉栏杆。

圆丘上面最中央是一块大石板,围着九块石板,再往外一圈是十八块石板,以此成倍类推……代表说“九九归一”。

大家又来到回音壁。

回音壁的墙壁是空心的,密封性特别好,所以有回音。

我和MQC在两边大声喊,想验证一下离得那么远是否真的能听到说话声。

因为喊得人太多了,声音太杂听不太清楚,但是能听见。

最后,大家看到了雄伟的祈年殿。

祈年殿是天坛公园最杰出的建筑物。

整个建筑没有用一根钉子和一块砖头,全是木头建造的。

大家从门外往里看,第一眼看见中间四根大柱子,名叫通天柱。

柱子上雕刻着龙和凤的花纹,代表春夏秋冬四个季节。

上面的横梁都是金丝栾木做的。

祈年殿造得太精致了,世界上都找不出第二个来。

我觉得古代的工匠太有智慧了……北京天坛公园2利用周末去作为北京五坛之一的天坛玩耍,天气晴朗舒适,先说说路线:天坛公园南门有地铁6号线直接到,到天坛南门站走A2口出来就是天坛的南门售票,门票普通20元联票34元,说实话一开始打算买个普通票看看就行,一个大姐告诉我,去天坛主要看的都在联票里,买普票就是浪费,况且学生票也没用对半的折只是便宜10元。

进去游览路线。

我个人的意见是顺路走。

顺着东面的路走,别直接蹦着出名的地,那样会累死你。

我的路线建议你们可以参考下。

1 南门直接进来面对的就是圜丘台(不是那个著名要门票的圜丘),靠左就是下图的导览图。

2 看到上图后朝着左走,先去北宰牲亭,在这你可以换到一张联票,就可以进去看这个和神厨,这个地方需要你身份证换(不是进来买的联票换)里面其实没啥看的,就是灶台水井之类的,3 出来有个长廊,可以休息,长廊的釉面有个小门就是神厨的入口,你拿着在前面换到联票就可进去,如果你没有换而是直接来的,他定期有活动可以进。

你身边的易经(一):老北京建筑的风水「八卦」本期导读北京,这个拥有3000多年历史的古城,历史上多个朝代定都于此。

她的城市建筑规划中都蕴藏了很多易经风水的奥秘,非常值得体味其中的深意。

今天,先聊聊四九城、紫禁城的风水「八卦」。

城门的命名北京的东边有崇文门、西边有宣武门,北边是两个门——安定门和德胜门,这些门的命名和用途也都是非常有讲究的,都是随着所属五行气机而定的。

东边五行属木,主生发之气。

生发指文化,所以崇文门在过去就是文官走的路,也叫景门。

走崇文门的车也是随生发之意,所以走「酒车」。

西边五行属金,主肃杀之气,所以宣武门在过去也叫「死门」。

走的就是「刑车」。

北边五行属水,主收藏之气。

按照气机来说,北门原本是不可以开的。

因为要藏住气。

但是北京城的北边有2个门——安定门和德胜门。

这又是为什么呢?在过去的老北京,安定门和德胜门平时是不开的。

只有在出征的时候才会走「安定门」,德胜归来时要走「德胜门」。

因此,北边的门如果万不得已非要启用的话,一定要有出有进,不可以只出不进。

西直门的缺角常年住在北京的人都会发现,北京城市平面图中西北角缺了一块,也就是西直门是向城内缩进一块的。

有一种说法,说是西北角城墙在修建的过程中屡建屡塌。

古人认为「天倾西北,地陷东南」,天斜在西北角上压着,但是重量太重了,西北角根本支撑不住,所以总是给压塌。

于是就把城墙向城里边挪了一些。

挪后就再没有塌过, 这就是现在的这种凹进来的样子。

另外一种说法是认为西北方向本应是个缺口。

因为西汉刘安写的《地形训》中记载,大地的八个方向有八座山支撑着天,其中支撑西北方向的山叫「不周山」。

《天文训》中讲,八面来风,西北方向来的风称不周风。

东汉班固解释「不周」就是不交之意。

所以按这种解释,西北两个方向不应该互相连接,应该有个缺口。

因此,西直门的缺口一直沿用至今。

四大坛命名及方位为什么将天坛建在北京内城的正南方、地坛在正北方、日坛在正东方、月坛在正西方?其理论根据是来源于《周易》先天八卦图。

北京天坛的导游词模版大家好,面前的建筑叫做天坛,而它的正殿就是皇穹宇。

皇穹宇建于明嘉靖九年,起初叫做泰神殿,到了十七年,改名为现在的皇穹宇,它的作用就是在平日存放圜丘坛祭祀主神的地方,所以这里也叫圜丘坛寝宫。

殿内正面的圆形石台上安放的就是皇天上帝的神牌,而前边两侧的四个方形石台上安放的则是八位祖先神主,还有东西配殿用来存放从祀神位。

而皇穹宇三个字也分别代表了至高无上,天,宇宙的意思,更加显示出它的神圣和至尊。

它是一座建筑艺术价值非常高的殿宇,总体呈圆形,下边是高____米的圆形须弥座,为青白石筑成,有东南西三个方向的出陛,也就是台阶,而在南向出陛还有二龙戏珠的丹陛石。

上边是蓝色筒瓦单檐攒尖鎏金宝顶。

而在殿内还有八根檐柱和八根金柱,大殿上架没有横梁承托,全都是靠各类斗拱层层上叠来支撑,步步收缩,从而形成了精美的穹隆圆顶。

这里边还运用了物理学中的杠杆原理。

这组建筑不仅十分精美,而且还有回音壁和三音石,这和刚才我们说的天心石合称天坛三大声学现象。

回音壁就是皇穹宇的外墙,围墙建造的磨砖对缝,十分的平滑,是很好的声音载体,可以传声,在传递途中对声音损失极小,只要对着墙说话,就算相隔四五十米,见不到面,都可以清晰的听到对方说话。

而三音石则是皇穹宇大殿正前方的三块石头,您站在第一块石头上拍手可以听到一次回音,第二块石头可以听到两次,而第三块就可以听到三次回音,所以称为三音石。

在后来也有人把它叫做三才石,取天地人三才的意思。

也许您刚才就已经注意到了,天坛有非常多的柏树,不错,它就好像北京一个天然的氧吧。

而在这许多古柏当中,有一株____余岁的桧柏,就是回音壁西墙外的这棵九龙柏。

它的树干纹理非常的奇特,布满了沟壑,而且旋转扭曲,好像____条蟠龙缠绕嬉戏,所以叫它九龙柏真是一点也不过分。

在游览过了圜丘坛和皇穹宇之后,我们就即将走进祈谷坛了,而现在我们脚下连接两个祭坛的就是丹陛桥,也叫做海墁大道,而它也是皇帝登上祈谷坛的唯一通道,长____米,桥面上分为三条道,中间的是神道,东边是御道,西边的就是王道。

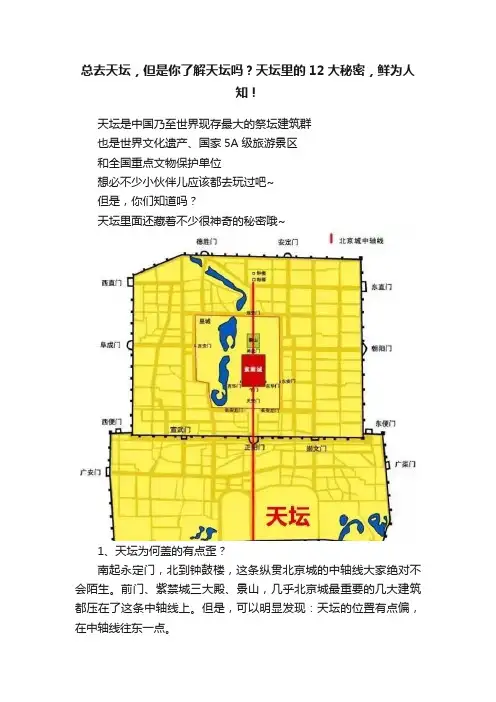

总去天坛,但是你了解天坛吗?天坛里的12大秘密,鲜为人知!天坛是中国乃至世界现存最大的祭坛建筑群也是世界文化遗产、国家5A级旅游景区和全国重点文物保护单位想必不少小伙伴儿应该都去玩过吧~但是,你们知道吗?天坛里面还藏着不少很神奇的秘密哦~1、天坛为何盖的有点歪?南起永定门,北到钟鼓楼,这条纵贯北京城的中轴线大家绝对不会陌生。

前门、紫禁城三大殿、景山,几乎北京城最重要的几大建筑都压在了这条中轴线上。

但是,可以明显发现:天坛的位置有点偏,在中轴线往东一点。

要知道,天坛和故宫一样,都是在永乐十八年(1420年)建成的。

那会儿的北京城,还没有地坛、日坛、月坛和先农坛,作为北京独一无二的祭祀建筑群,天坛的选址完全可以在故宫附近挑个压着中轴线的显要位置,而不是现在的南二环边上。

那么,作为古代皇帝祭天的神圣场所,天坛这么重要的建筑,为什么偏偏选在了南边,又不建在中轴线上呢?其实,这其中的根源不在于永乐皇帝和天坛的设计者们,而在于天上的太阳。

因为按照《易经》的说法,东南方向是皇宫的巳位,是至阳之位,是太阳光线最充足的方位,当然也就是建造祭天之地的最佳场所了。

所以天坛就被古人选在了北京城南中轴线靠东一点的位置。

2、祈年殿为何一圈都是门?祈年殿绝对算是天坛里的一个360°无死角明星建筑,因为不管你从哪一个角度看,祈年殿长得都一样,一圈都是门,打开后四边都有穿堂风。

可是,它为什么会被建成这样呢?另外,《明会典》(明代官修的一部以行政法为内容的法典)明确记载了大祀殿(祈年殿初名)在1420年天坛建成之初是一座矩形建筑。

可为什么我们现在看到的是三重圆形尖顶建筑呢?其实,这一切都要“归功”于明朝嘉靖皇帝朱厚熜。

由于明武宗死后无嗣,所以作为武宗堂弟的朱厚熜就被张太后(明武宗之母)和内阁首辅杨廷和破格提拔成了皇帝,也就是说有点名不正言不顺。

所以,朱厚熜为了证明自己的皇位是天意如此,便号召群臣翻阅古籍寻找证据,没想到还真被他搬出了不少“礼数”。

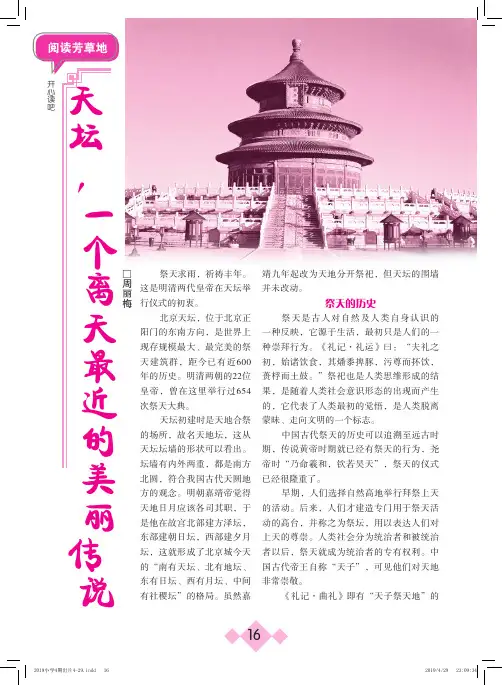

天坛,一个离天最近的美丽传说作者:周丽梅来源:《语文世界(小学版)》2019年第04期祭天求雨,祈祷丰年。

这是明清两代皇帝在天坛举行仪式的初衷。

北京天坛,位于北京正阳门的东南方向,是世界上现存规模最大、最完美的祭天建筑群,距今已有近600年的历史。

明清两朝的22位皇帝,曾在这里举行过654次祭天大典。

天坛初建时是天地合祭的场所,故名天地坛,这从天坛坛墙的形状可以看出。

坛墙有内外两重,都是南方北圆,符合我国古代天圆地方的观念。

明朝嘉靖帝觉得天地日月应该各司其职,于是他在故宫北部建方泽坛,东部建朝日坛,西部建夕月坛,这就形成了北京城今天的“南有天坛、北有地坛、东有日坛、西有月坛、中间有社稷坛”的格局。

虽然嘉靖九年起改为天地分开祭祀,但天坛的围墙并未改动。

祭天是古人对自然及人类自身认识的一种反映,它源于生活,最初只是人们的一种崇拜行为。

《礼记·礼运》曰:“夫礼之初,始诸饮食,其燔黍捭豚,污尊而抔饮,蒉桴而土鼓。

”祭祀也是人类思维形成的结果,是随着人类社会意识形态的出现而产生的,它代表了人类最初的觉悟,是人类脱离蒙昧、走向文明的一个标志。

中国古代祭天的历史可以追溯至远古时期,传说黄帝时期就已经有祭天的行为,尧帝时“乃命羲和,钦若昊天”,祭天的仪式已经很隆重了。

早期,人们选择自然高地举行拜祭上天的活动。

后来,人们才建造专门用于祭天活动的高台,并称之为祭坛,用以表达人们对上天的尊崇。

人类社会分为统治者和被统治者以后,祭天就成为统治者的专有权利。

中国古代帝王自称“天子”,可见他们对天地非常崇敬。

《礼记·曲礼》即有“天子祭天地”的说法,成书早于《礼记》的《大戴礼记》亦曰:“郊止天子,社止诸侯,道及士大夫,所以别尊卑。

尊者事尊,卑者事卑。

”在阶级社会里,统治者赋祭天以特有的含义,将其纳入封建礼制的范畴,使之成为国家政治生活的一项重要内容。

宋朝著名史学家司马光也说:“夫礼,辨贵贱,序亲疏,裁群物,制庶事。

揭秘北京天坛的风水格局:浑天说原创经达华,欢迎转帖关于北京天坛的风水格局,大多数人都只认为是“天圆地方”布局,这个认识是对的,但不够彻底。

今天,揭开北京天坛的风水格局奥秘:“浑天说”。

北京天坛始建于明永乐十八年(1420年),最初实行天地合祀,叫做天地坛。

嘉靖九年(1530年)实行四郊分祀制度后,在北郊觅地另建地坛,原天地坛则专事祭天、祈谷和祈雨,并改名为天坛。

清代基本沿袭明制,在乾隆十二年(1747年)进行过大规模的改扩建。

“经之营之”327年,冥冥中,北京天坛最后形成“浑天说”的格局。

“浑天说”最权威说法是东汉张衡的《浑仪图注》:“浑天如鸡子。

天体圆如弹丸,地如鸡子中黄,孤居于内。

天大而地小。

天表里有水,水之包地,犹壳之裹黄。

天地各乘气而立,载水而浮。

周天三百六十五度又四分度之一,又中分之,则一百八十二分之五覆地上,一百八十二分之五绕地下。

故二十八宿半见半隐。

其两端谓之南北极。

北极乃天之中也,在正北,出地上三十六度。

然则北极上规径七十二度,常见不隐;南极天之中也,在南入地三十六度,南极下规径七十二度,常伏不见。

两极相去一百八十二度半强。

天转如车毂之运也,周旋无端,其形浑浑,故曰浑天也。

”我们顺着北京天坛的南北通道,寻找“浑天说”的构成:南端的圜丘坛是祭天的场所,相当于“浑天说”里面的“天地各乘气而立,载水而浮”的水和气。

圜丘坛代表宇宙的外壳,圜丘坛的中心代表宇宙外壳的基点!圜丘坛往祈年殿的丹陛桥,代表“天地各乘气而立,载水而浮”的立和浮。

殿处于“天地”的中心,代表“中国”。

中心所在领域“风雨有时,寒暑有节”(张衡《灵宪》)。

可见,北京天坛的风水格局是“浑天说”:圜丘坛代表宇宙外壳的“水、气”,丹陛桥代表“浮于水”,祈年殿外围路径画出“天、地”,祈年殿代表“地中”。

候风地动仪的总体结构也是遵循“浑天说”。

樽体=地,樽盖=天,摆=人,都柱=浮于水,都柱座=水。

候风地动仪的图纸刻画在大地上,在北京天坛!让我们重温“浑天说”,重新审视欣赏北京天坛,惊喜地拾起候风地动仪的图纸。

天坛里的12大秘密天坛是中国乃至世界现存最大的祭坛建筑群也是世界文化遗产、国家5A级旅游景区和全国重点文物保护单位想必不少小伙伴儿应该都去玩过吧~但是;你们知道吗天坛里面还藏着不少很神奇的秘密哦~1天坛为何盖的有点歪南起永定门;北到钟鼓楼;这条纵贯北京城的中轴线大家绝对不会陌生..前门、紫禁城三大殿、景山;几乎北京城最重要的几大建筑都压在了这条中轴线上..但是;可以明显发现:天坛的位置有点偏;在中轴线往东一点..要知道;天坛和故宫一样;都是在永乐十八年1420年建成的..那会儿的北京城;还没有地坛、日坛、月坛和先农坛;作为北京独一无二的祭祀建筑群;天坛的选址完全可以在故宫附近挑个压着中轴线的显要位置;而不是现在的南二环边上.. 那么;作为古代皇帝祭天的神圣场所;天坛这么重要的建筑;为什么偏偏选在了南边;又不建在中轴线上呢其实;这其中的根源不在于永乐皇帝和天坛的设计者们;而在于天上的太阳..因为按照易经的说法;东南方向是皇宫的巳位;是至阳之位;是太阳光线最充足的方位;当然也就是建造祭天之地的最佳场所了..所以天坛就被古人选在了北京城南中轴线靠东一点的位置..2祈年殿为何一圈都是门祈年殿绝对算是天坛里的一个360°无死角明星建筑;因为不管你从哪一个角度看;祈年殿长得都一样;一圈都是门;打开后四边都有穿堂风..可是;它为什么会被建成这样呢另外;明会典明代官修的一部以行政法为内容的法典明确记载了大祀殿祈年殿初名在1420年天坛建成之初是一座矩形建筑..可为什么我们现在看到的是三重圆形尖顶建筑呢其实;这一切都要“归功”于明朝嘉靖皇帝朱厚熜..由于明武宗死后无嗣;所以作为武宗堂弟的朱厚熜就被张太后明武宗之母和内阁首辅杨廷和破格提拔成了皇帝;也就是说有点名不正言不顺.. 所以;朱厚熜为了证明自己的皇位是天意如此;便号召群臣翻阅古籍寻找证据;没想到还真被他搬出了不少“礼数”..比如;天坛在永乐皇帝建造之初叫天地坛;于是他便在北京城的北边、东边和西边分别盖了地坛、日坛和月坛;以分担天坛祭祀的压力..同时他还按照“天圆地方”的说法;把天坛的主要建筑都建成了圆形;矩形的大祀殿被改建成了圆形的大享殿..在设计大享殿的时候;他参考了中国古代传说中最早的祭祀建筑“明堂”一个一圈儿开窗、四面通风的独特建筑;最后将大享殿建造成了大家现在看到的这个一圈儿开门、四面通风的三重圆顶建筑PS:祈年殿于1889年毁于雷火;数年后依原样重建..3祈年殿为何是三檐攒尖式前面;小编已经解释了祈年殿的屋檐是圆形的原因——嘉靖皇帝为证明自己的皇位正统+受“天圆地方”学说影响..那么;祈年殿为什么要建成三檐攒尖式呢要想说清楚这个问题;有必要先给大家简单普及一下中国古代建筑的分类和等级..中国古代建筑主要分为两类:正式和杂式..其中;正式主要包括庑殿式、歇山式、悬山式、硬山式和卷棚式;等级依次降低..另外;重檐的建筑等级要高于单檐..而杂式则主要包括攒尖式、盝lù式和十字脊式;它们都没有等级之分;比较少见.. 知道了这些;再来回答上面那个问题就比较容易了..要知道;皇帝来天坛祭祀是来“敬天礼神”的;虽说能够让孔夫子跟他平起平坐故宫太和殿和孔庙大成殿都是重檐庑殿式;等级一样高;但是“天子”在面对天上神灵时;还是要以天为敬的;这体现在建筑上就是:建筑等级要比皇帝更高一筹..所以祈年殿用的是三重屋檐;比太和殿还多一重..但是;虽说上天是最尊贵的;但是谁知道皇帝心里到底是怎么想的呢就连祁同伟都想胜天半子;难道皇帝就不想吗而祈年殿用三檐圆形攒尖式;就巧妙地规避了建筑等级问题..既表达了对上天的敬意;体现了天人合一;又因为攒尖式没有等级;所以在人间的建筑等级还是太和殿最高;皆大欢喜..不得不佩服古人的智慧啊4圜丘为何是秃顶圜丘是皇帝举行祭天大典的场所;又称祭天坛..据史料记载;祭天大典在冬至那天举行;开始祭祀时间为“日出前七刻”;也就是天还没亮的时候..大家可以想象一下;在寒冬腊月的凌晨;皇帝带着皇室宗族和文武百官;在圜丘坛祭天大典上瑟瑟发抖……由此可见;祭天大典不是一件什么舒服事儿;建造一个露天的祭天之地也不是什么明智之举..那么;为什么圜丘坛依然被建成了露天的呢原来;在嘉靖皇帝之前;祭天和祭地这些祭祀活动;都是要在祈年殿里举行的..在嘉靖皇帝建造了地坛、日坛、月坛和圜丘坛之后;祈年殿便成了祈谷的地方;祭祀的神仙是皇天上帝;必须是屋下祭..而圜丘坛却成了祭天的场所;是大报天的地方;必须在坛上祭..但是;嘉靖皇帝为了更加贴近诸天神只;便没有建造屋顶..而他之后的所有的明朝皇帝;甚至连清朝的各个皇帝也沿袭了这个规矩;把祭天的仪式安排在了圜丘坛上..5皇帝祭天时为何住在西厢房天坛里的斋宫是历位皇帝来天坛祭天时的住所..永乐皇帝建造天坛之时;天坛还算在城外;所以为了保护好皇帝;便在斋宫的外面特意修了一条御河..因此斋宫有个外号叫“小紫禁城”..斋宫在天坛西路;也就是天坛的西部;估计大家也都在上图看到了;这座相当气派的建筑在天坛的方位格局简直不能再惨了;位置偏僻不说;还是个坐东朝西的西厢房;作为九五之尊的皇帝怎么能住这种地方呢其实原因很简单;天坛是祭天的场所;皇帝要对老天爷称臣;自称天子..老天爷坐北朝南;皇帝退居到天子之位;只能坐西朝东了..天坛是个讲礼的地方;按照从老天爷开始的排序;皇帝在天坛的地位确实不算太高..紫禁城里的琉璃瓦是金黄色的;而斋宫虽然也是皇帝住的地方;琉璃瓦却是一水儿的青绿色..面对高高在上的老天爷;皇帝也只能屈尊和平民老百姓一个住房待遇了..6天坛为何只设钟楼不设鼓楼去过天坛的小伙伴儿;看到这个问题;多半会一脸懵逼..什么天坛里竟然还有钟楼在哪我去的时候怎么没有看到难道我去的是假天坛其实;这座钟楼就在上面所说的“小紫禁城”斋宫的东北角..由于它的位置比较偏僻;在天坛公园的最西侧;再加上它不包括在天坛联票所含的景点之内;需要另外单独购票;所以绝大多数小伙伴儿在逛天坛的时候都会将它忽略..大家都知道;鼓楼和钟楼是一对如影随形的亲兄弟;往往都会同时出现;比如北京的钟楼和鼓楼;再比如西安的钟楼和鼓楼..那么;为什么天坛里只有钟楼;而没有鼓楼呢难道是因为它曾经存在过;然后被外力摧毁了不然..其实从一开始;天坛里就只有钟楼;而没有鼓楼..那么;这究竟是为什么呢其实这里面大有讲究..有一句成语叫“晨钟暮鼓”;而作为皇家祭祀建筑的天坛;只设钟楼;不设鼓楼;则是有着只取“晨钟”;舍弃“暮鼓”;寓意皇帝永生之意..除此之外;在祭祀礼仪中;钟声比鼓声传得更远;可以让更多的百姓听到;有着“击钟聚众”之用;所以钟比鼓在祭祀时地位更加重要..其实;除了天坛之外;北京的地坛和历代帝王庙也都是只设钟楼;而不设鼓楼..7七星石为何是八块石头七星石在天坛七十二长廊东南的场地中;是按照北斗七星的方位排列的七块巨石..但是;在上图大家可以明显地看到;在七星石的东北隅还有一块小石;所以七星石实际上是由八块石头组成的..那么;七星石为什么是八块石头呢关于这个;有一种说法是:七星石原是明朝嘉靖年间设置的七块镇石;寓意泰山七峰..满清入主中原之后;为了表明满族也是华夏民族的一员;乾隆皇帝诏令于东北方向增设一小石;寓意华夏一家、江山一统..相比之下;小编更认可第二种说法..七星石之所以按照北斗七星的方位排列;是因为我国古人不把北斗七星当作勺子;而是把它当作玉皇大帝巡游四方所坐的“地车”史记·天观书:斗为地车;运于中央;临制四方..天坛作为祭天之地;玉皇大帝的地车当然也在祭祀之列;七星石摆成北斗七星状就解释得通了.. 而第八块小石头;它在七星石中的方位;刚好对应着天上开阳星的辅星我国古人看它距离开阳星不远;于是便把它叫做“辅”;这说明古人对天象的观测非常准确;这样一颗比较暗的辅星;都没有被落下..所以很有可能;古人一开始设置七星石的时候就是搁的八块..8丹陛桥上的路怎么走丹陛桥也称海墁大道;是天坛内坛的主轴线;是连接祈年殿和皇穹宇的南北大道..任何走上这座桥的游客;想必都会被中央那条稍微凸起的石板道所吸引..但是你们知道吗这条路并非皇帝祭天时所走之路;而是只有宦官才能走的路;这究竟是为什么呢这里面大有学问..其实丹陛桥的路面并不是水平的;而是南端高约1米;北端高约3米;由南向北逐渐升高;象征着皇帝的步步高升;所以丹陛桥其实是一条“升天之路”.. 而桥面正中央的那条石板路就是所谓的“神道”;而右侧为“御道”;左侧为“王道”..祭天之时;王公大臣走王道;皇帝走御道;而宦官则走神道..之所以宦官走神道;是因为宦官的手中捧着皇天上帝的灵位;代表的是“神”;所以必须走中央;而皇帝只能屈尊走“以右为尊”的御道..除此之外;皇帝在登上丹陛桥之前还必须先在桥东的具服台漱洗更衣;甚至明朝皇帝到此还要脱掉鞋子;以表示不将丝毫微尘带到神坛之上.. 9天坛祭祀的是什么神很多小伙伴儿都下意识地认为天坛跟地坛一样;都是一个坛..其实不然;天坛其实是圜丘坛和祈谷坛两坛的总称..圜丘坛在南、祈谷坛在北;两坛同在一条南北轴线上;中间有墙相隔..圜丘坛内的主要建筑有圜丘坛、皇穹宇、回音壁等;而祈谷坛内的主要建筑则是祈年殿、皇乾殿、祈年门等.. 除此之外;圜丘坛和祈谷坛供奉和祭祀的神只也不一样..圜丘坛内供奉神只之地在皇穹宇;内供奉儒教至高神皇天上帝昊天上帝和皇帝的列祖列宗..另外东配殿供奉大明之神太阳、北斗七星之神、木火土金水之神、二十八宿之神、周天星辰之神;西配殿供奉夜明之神月亮、云师之神、雨师之神、雷师之神、风伯之神.. 祈谷坛内供奉神只之地在皇乾殿;同样主要供奉的是儒教至高神皇天上帝昊天上帝和皇帝的列祖列宗..10天坛哪里体现了“天”的内涵天坛的特殊性体现在一个“天”字上;所以天坛中的建筑在细节上处处为这个至高无上的“天”服务..其中最突出的莫过于圜丘;它无论在尺度上还是在构件的数量上;都集中并反复使用了“九”这个数字;以象征“天”和强调与“天”的联系..那么;为什么是“九”而不是其他数字呢因为我国古人认为“九”为数之极;是最尊贵的象征.. 圜丘坛与“九”的关系极为密切;比如它的中心是一块圆形大理石;被称作“天心石”..从中心面向外; 3 层台面每层都铺有9 环扇面形状的石板;上层从第1 环的9 块到第9 环的81 块;中层从第10 环的90 块到第18 环的162 块;下层从第19 环的171 块到第27 环的243 块..3 层总计378 个9 ;共3402 块;象征“九重天”..11天坛体现了古人的哪些天文观天坛的围墙俗称天地墙;北边为圆形;象征地象;南边为方形;象征天象;体现了中国古人“天圆地方”的朴素天文观..祈年殿的殿正中有4 根通天柱;象征着一年有春、夏、秋、冬四季..中层有12 根金柱;象征着一年的12 个月..外层有12 根檐柱;象征着一天的12 个时辰..中、外层相加共24 根柱;象征着一年的24 个节气..三层相加共28 根柱;象征着周天二十八星宿.. 除此之外;顶部还有8 根童子柱..三层加顶部共计36 根柱;象征着三十六天罡星..而祈年殿东边的七十二连房则象征着七十二地煞星.. 圜丘四面石栏上雕刻花纹的石板数;第一层每面栏板45 块;四面共180 块;由20 个9 组成..第二层每面栏板27 块;四面共108 块;由12 个9 组成..第3 层每面栏板18 块;四面共72 块;由8 个9 组成..三层台面的栏板总数为360 块;正合历法中“一周天”的360 度;也就是一年中的360 天..12天坛内适合散步的五条小路天坛内有很多非常适合散步的小路;这里小编只给大家推荐其中五条..银杏路:在皇乾殿和北天门之间;两排总共23棵;不管是夏天还是秋天都非常漂亮.. 古柏路:在丹陛桥西侧;26棵古柏排成一列;路边有可供休息的座椅;旁边是古柏林;不管是散步还是休息都非常惬意.. 丁香路:在月季园与古柏林之间;是北京城最大的一片丁香林;占地6300平方米;种有丁香240从;树龄近50年;在北京城非常少见..丁香路就在这片丁香林中间.. 国槐路:在天坛西天门至古柏路之间;两排高大的国槐在半空交接;下面一片荫凉;坐在路边的座椅上;看着满眼碧绿;心情一下子就好了.. 内坛环路:沿着祈谷坛的围墙;有一圈小路;这就是内坛环路了;沿途红墙绿瓦、青松古柏..逛完祈谷坛之后;避开人潮;来这里走一走;也挺不错的..。

北京天坛之旅探寻古代祭天之地北京是中国的首都,历史悠久,文化底蕴深厚。

作为中国古代祭祀活动的重要场所,天坛是一座不可忽视的景点。

在北京天坛之旅中,我将带您一起探寻这座古代祭天之地,感受中华民族的独特文化。

天坛位于北京市南部,占地面积约273万平方米,是明、清两代帝王祭天之所。

天坛的规模宏大,结构庄严,体现了古代中国的宇宙观念和皇权思想。

进入天坛,首先映入眼帘的是圜丘坛,这是天坛的主体建筑,是帝王祭天的场所。

圜丘坛由三个环形坛台组成,自下而上依次为石台、祈谷坛和圜丘坛。

石台是一个六角形的石基,高约2.7米,上面镶嵌着精美的石砌栏杆。

祈谷坛是一个环形台基,高约5.2米,是古代帝王祭天时供奉粮食的地方。

圜丘坛是顶部平坦的圆形平台,直径约36米,是帝王祭天的正式场所。

在圜丘坛的中心,有一块名为“天心石”的大理石石板。

传说中,天心石是古代帝王祭天时的核心,代表着与天地连接的神圣之地。

站在天心石上,我感受到了巨大的能量,仿佛与古代帝王的庄严仪式贯穿了时空。

离开圜丘坛,沿着一条古老的祈谷道,我来到了祈谷殿。

祈谷殿是天坛的主要建筑之一,是帝王祈求丰收和吉祥的地方。

殿内供奉着祈谷牌位和神像,周围摆放着丰收祭品和祈愿牛羊的雕塑。

祈谷道两侧有一组组石砌墙壁,双层的圆顶式结构,被称为“回音壁”。

当我站在回音壁前高声呼唤时,声音会在壁上发生回音,回荡出悠长而宏亮的音浪,让人如痴如醉。

继续前行,我来到了另一个重要建筑——皇穹宇,这是帝王祭天时居住的地方。

皇穹宇是一座古色古香的木结构建筑,被视为帝王与上天沟通的媒介。

殿内布置着寿星图、吉祥宣和牌等装饰,体现了中国古代皇帝们对于长寿和国泰民安的期许。

除了以上主要建筑,天坛还有一些次要但同样重要的景点,如祭器台、祭礼仪式所、牌坊等。

这些建筑和场所都各自有着特殊的用途和象征意义,丰富了天坛的整体魅力。

在天坛之旅的过程中,我感受到了古代帝王崇尚天道的庄严气息。

天坛以其独特的建筑风格和丰富的文化内涵,成为了北京乃至整个中国的标志性建筑之一。

北京城的风水龙脉一、历久不衰紫禁城1.概况:北京紫禁城于1406年筹建,1420年建成,同年(永乐十八年)十一月明成祖朱棣宣布迁都北京。

紫禁城从始建到竣工,历时十四年,由当时的地理大师廖均卿、蒯祥布局主持建造。

2.天运风水分析:永乐十八年,正值中元六运,紫禁城中轴线是坐子向午,如此立局,正符合双星汇向的天运风水格局。

《天玉经》曰:“乾山乾向水朝乾,乾峰出状元”,说的就是此种格局。

下元六运,子为乾星,午为乾卦,水注三海,卯为催官,五诀俱全,真是典型的皇宫风水格局。

3.地理风水分析:子山午向立局,来龙必在西北乾位或东北艮位。

北京紫禁城,西北乾龙由大海沱山至八达岭至妙峰山,落脉香山。

东北艮龙由雾灵山至怀柔山至盘山落脉。

乾龙和艮龙千里而来,共吐明珠,造就千年皇宫。

后面的景山是人工造就的山丘,明朝称作“万岁山”,作为紫禁城的靠山,。

根据地理形势,按龙水之要求,必立地支坐向,故立子山午向。

如此龙水与坐向之配,正合“乙丙交而趋戌”的火局风水格局要求。

廖均卿家传杨师风水绝术,绝妙地运用龙水与坐向的配合,绝妙地布局坐向、催官、催财之术,绝妙地选择元运时空以及避开入囚之衰。

紫禁城真是一代大师的杰作,是中华风水文化的灿烂结晶。

紫禁城的风水布局,是峦头与理气的绝妙配合,故为历久不衰。

明代276年,清代267年两朝最终败者,是为皇家自身气数的兴衰,非为紫禁城风水不济也(万事万物皆有定数、皆有大限)。

二、历朝古都北京城1.古都北京的风水龙脉北京坐落在华北平原的北部,位于平原与山地的交会处和交通要冲。

北京的西边是太行山脉、西山拱卫,北边是太行山、军都山,形成一处半圆形山湾,东北部就是著名的北龙燕山山脉构成的天然屏障。

北京就建筑在这太行山和燕山两条山脉交会之地,永定河与潮白河之间的永定河冲积扇平原的顶端,跨越山麓和平原、丘陵之地,在沧海之畔的永定河古渡口之上,南临大河。

太行山自北向南奔腾而来,燕山蜿蜒曲折,像两条巨龙守卫着京师。

逛天坛有讲究,这几处地方别瞎走天坛,北京人的“后花园”,位于北京东城区永定门内大街东侧,始建于明永乐十八年。

是世界文化遗产,国家重点文物保护单位,在过去是明清两代皇家祭天的场所,市民喜欢去里面遛弯儿,来京旅游的朋友天坛也是必去的景点之一。

到天坛游玩还是有一些小“禁忌”的:这几处地方最好别乱走。

首先是两座门,一座是祈谷坛南砖门外丹陛桥北端西侧的花甲门,另一座是位于皇乾殿西墙的古稀门。

通常管人到六十岁叫花甲之年,七十叫古稀。

如果您仔细观察的话,就会发现:这两座门无论在位置上和形制上都与天坛整体建筑极不协调,一看就是后开的。

没错儿,开这两座门的不是别人,正是历史上最长寿的皇帝——乾隆。

在古代,皇家祭祀活动非常多,有的需要皇帝参与,有的需要皇后妃子们参加,当然祭祀也分级别,一般皇帝可以不亲自参加,找个大臣或宗室成员代替。

像祭天大典、祈谷大典可以说是最为重要的祭祀仪式,在乾隆当皇帝的时候,这两项活动他都要亲自参与。

古代的祭祀仪式有非常繁复的流程和严格的制度,最起码的一条就是全程不能乘车、坐轿或骑马,即便您是九五之尊也得走着。

到了乾隆三十七年,乾隆皇帝已62岁,过了花甲之年,全套礼仪下来,甚感身心疲惫,便下旨请大臣“降辇步行之远近”等“无关大体诸仪节”。

于是大臣们商议,在祈谷坛南砖门西再开一座门,因为是乾隆花甲之年开的,所以被称作“花甲门”。

到乾隆71岁的时候,又在皇乾殿西墙外再设一门,称作“古稀门”。

这两座门都是为了年老体衰的皇帝减少步行路程而设,乾隆也下令,后辈子孙不满六十岁不能走花甲门,不满七十不得进出古稀门。

可谁知道从他以后,再没有哪个皇帝活过七十的(最接近的是道光、69),因此古稀门只有乾隆一人走过。

还有一处地方,就是丹陛桥也称海墁大道,是天坛内坛的主轴线,连接祈年殿和皇穹宇的南北大道。

每当走上这座桥,想必都会被中央那条稍微凸起的石板道所吸引。

当年的设计者也是花费了一番心思:北高南低,寓意北行令人步步登高,所以你若参观天坛记得从南往北走,别走反了!每天熙熙攘攘的人群拥入天坛,然后走出天坛。