急性主动脉夹层发病机理

- 格式:pptx

- 大小:1.18 MB

- 文档页数:1

临床主动脉夹层疾病发病机制、疾病特点、发病机制、分期分型、临床表现、早期诊断及鉴别诊断等早期识别和处理主动脉夹层是严重的心血管急危重症,起病急,进展快,病死率高。

早期诊断、及时治疗对于AD患者救治至关重要。

概述主动脉夹层是血液渗入主动脉壁中形成夹层血肿并沿主动脉壁延伸剥离的心血管系统疾病。

AD发病率约为5-10/100万。

主动脉夹层发病率呈明显上升趋势,主要原因可能是民众对高血压认识不够。

高血压是重要危险因素,高血压发病率高,知晓率及控制率低导致发病率明显增高。

疾病特点发病急,进展快,病死率高;3%的AD患者会发生猝死,急性期每小时增加1%死亡率;发病2天内死亡患者占37%-50%,发病1周内死亡患者占60%-80%;AD临床症状多样且复杂,早期诊断较困难,误诊、漏诊率较高,初诊的误诊率达14%-54%;早期诊断、及时治疗,可以为AD患者的抢救和治疗赢得时间,从而降低AD患者的死亡率。

发病机制动脉内膜撕裂、管壁剥离和血肿在动脉壁中层蔓延扩大,是夹层动脉瘤的基本病理发病过程。

夹层可沿着主动脉顺行剥离到任一处。

由于假腔压迫或其剥离片有时可阻塞真腔,可造成主动脉分支阻塞血流动力学改变;升主动脉夹层逆行可致主动脉瓣脱垂及冠脉起始端阻塞。

严重并发症包括主动脉破裂、主动脉瓣关闭不全、主动脉及其重要分支阻塞产生脏器功能障碍。

分型和分期分型De-Bakey分型和Stanford分型在传统AD分型方法中应用广泛。

图1 左起依次为De-Bakey分型Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲa型和Ⅲb型图2 左起依次为Stanford分型A型、B型分期ESC指南中,根据症状出现的时间长短分为:①急性主动脉夹层,病程<2周;②慢性主动脉夹层,病程>2周。

急慢性病程对于选择治疗和判断预后有重要意义。

危险因素季节因素:Stanford A型AD在冬季发病率高(与血压周期有关);B型春季发病率高(机制尚不清楚)。

性别因素:多中心研究显示发病率年女比例为2-5:1。

临床急性主动脉夹层病理生理学、发病机制、分型及治疗要点概述主动脉壁分为三层:内膜(内层)、中膜和外膜(外层)。

主动脉夹层(AD)是一种急性过程,主动脉内膜撕裂导致内膜与中层分离,在已经存在的管腔(真管腔)上形成额外的主动脉管腔(假管腔)。

急性主动脉夹层(AAD)患者通常会突然出现严重“撕裂”性和放射性胸痛。

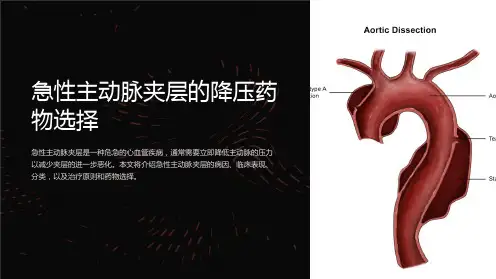

分型(1)根据Stanford分类:①累及升主动脉(无论是否累及主动脉弓和降主动脉)的AD为A型;②如果夹层累及主动脉弓而不累及升主动脉,则称为非A非B型;③只累及降主动脉的夹层为B型。

(2)根据DeBakey分类:①夹层累及升主动脉和降主动脉为1型;②夹层仅仅累及升主动脉为2型;③夹层累及胸降主动脉为3a型,夹层累及胸降主动脉和腹降主动脉为3b型。

A型AD不管是逆行还是顺行延伸,开放手术都是首选的治疗方法。

逆行延伸常累及非冠状窦,常导致右冠状窦与非冠状窦之间的主动脉瓣结合部脱垂,导致主动脉瓣反流。

夹层向冠状动脉开口延伸可导致冠状动脉阻塞。

右冠状动脉受累较常见。

经常观察到因液体穿过相邻假腔的薄壁渗入心包腔而导致心包积液。

三分之一的患者被诊断为无血流动力学意义的心包积液。

有证据表明,8%-31%的患者会发生由假腔破裂或广泛渗出引起的心包填塞。

AAD的侵入性治疗通常包括消除真假腔之间最近端的连通口,这通常是最初的撕裂口,包括三种策略(图2):①切除各自的主动脉段,并用涤纶假体替代;②可以通过胸主动脉腔内修复术(TEVAR)和支架移植物植入来实现。

③可以通过植入混合假体,即冷冻大象鼻(FET)假体,来消除连通。

真假腔之间持续连通的数量和大小会影响假管腔血栓形成的程度以及新发灌注不良的风险。

治疗可能需要更大范围的TEVAR和在胸腹段植入未覆膜支架移植物。

图2 用于治疗AD的外科涤纶假体(A)、混合冷冻象鼻(B)和支架-移植物假体(C)所有类型的AD治疗都从药物治疗开始,且在外科或介入治疗后继续进行并伴随终生。

主动脉夹层,作为一种严重且危及生命的心血管疾病,一直以来都备受医学界的广泛关注。

近年来,随着医学研究的不断深入和技术的不断发展,关于主动脉夹层的相关文献也日益丰富。

本文旨在对近年来关于主动脉夹层的重要文献进行系统的梳理和综述,以期全面了解该疾病的发病机制、诊断方法、治疗策略以及最新的研究进展。

一、主动脉夹层的发病机制主动脉夹层的发病机制复杂多样,目前尚未完全阐明。

主要涉及以下几个方面:(一)动脉粥样硬化动脉粥样硬化是主动脉夹层发生的重要危险因素之一。

粥样斑块的破裂、溃疡形成以及内皮下基质的暴露,可激活凝血系统和炎症反应,导致血小板聚集、纤维蛋白沉积和血管壁的损伤,进而诱发主动脉夹层的形成。

(二)遗传性因素某些遗传性疾病,如马凡综合征、Ehlers-Danlos 综合征等,与主动脉夹层的发生密切相关。

这些遗传性疾病导致主动脉壁结构异常,弹性纤维和胶原纤维的代谢紊乱,使得主动脉壁薄弱,易于发生夹层破裂。

(三)高血压高血压是主动脉夹层最常见的诱发因素之一。

长期的高血压状态可使主动脉壁长期承受过高的压力,导致主动脉壁张力增加、弹性减退,易于发生夹层形成。

高血压还可引起血管内皮细胞功能损伤,促进炎症反应和血栓形成,进一步加重主动脉夹层的发展。

(四)其他因素除了上述因素外,主动脉峡部发育不良、妊娠、主动脉创伤、主动脉炎等也可能与主动脉夹层的发生有关。

二、主动脉夹层的诊断方法(一)临床表现主动脉夹层的临床表现多样,但典型的症状包括突发的剧烈胸痛,可向背部、腹部、腰部等部位放射,常伴有高血压、休克等症状。

然而,部分患者的临床表现不典型,容易误诊或漏诊。

(二)影像学检查1. 主动脉增强 CT:是目前诊断主动脉夹层的首选影像学方法。

能清晰显示主动脉的解剖结构、夹层的范围、破口位置以及真假腔的情况,对主动脉夹层的诊断具有极高的敏感性和特异性。

2. 磁共振成像(MRI):MRI 具有良好的软组织分辨率,能够无创地显示主动脉夹层的形态、范围、真假腔以及血流情况,尤其对于主动脉根部病变的诊断具有优势。

急性主动脉夹层死亡原因分析及护理目的:探讨急性主动脉夹层死亡原因及相关因素分析。

方法:采用回顾性方法分析了12例死亡病例的死亡原因及相关因素。

结果:12例死亡病例死亡原因依次为:主动脉破裂致急性心脏压塞6例,重度主动脉瓣反流致急性左心衰竭1例,急性下壁右室心肌梗死1例,急性肾功能衰竭2例,大量咯血和急性肺栓塞各1例。

讨论:累及升主动脉的夹层即A型夹层往往会引起严重的并发症,特别是心脏压塞、主动脉瓣关闭不全、心肌梗死、心力衰竭、肾功能衰竭等一项或多项事件导致死亡,应及时采取积极的护理措施,减少住院患者死亡率。

标签:主动脉夹层;死亡原因;护理主动脉夹层(Aortic Dissection,AD)是由于主动脉内膜撕裂后,管腔内的血液通过内膜的破口进入主动脉壁中层形成夹层血肿,血肿沿着主动脉壁长轴方向延伸扩展,形成主动脉壁的两层分离状态。

夹层血肿发生在两周内为急性主动脉夹层(Acute Aortic Dissection,AAD)。

急性主动脉夹层是目前病死率最高的心血管疾病之一,有统计显示AAD患者急性发病48小时内死亡率达到68%,即每小时的平均死亡率达到1.4%左右,12个月后的生存率只有2%-8%[1]。

本文通过对本院自2002年1月至2008年10月共12例AAD死亡病例进行回顾性分析,探討AAD病人住院期间死亡的主要原因,以便在今后的护理工作中尽早采取必要的防范措施,减少AAD病人的住院死亡率。

1 资料与方法1.1病例资料2002年1月至2008年10月,本院共收治AAD患者45例,其中男38例,女7例,年龄28~80岁(平均54岁),有原发性高血压病史者35例,占77.8%。

45例AAD患者住院期间死亡12例,其中男10例,女2例,住院死亡率为26.7%;死亡时间为发病18小时至7天;9例死亡病人有原发性高血压病史,3例为马方综合症。

1.2 诊断方法与分型标准所有病人均根据临床表现,结合心电图和影像学检查(包括超声心动图、增强CT和MRI)明确诊断AAD。

主动脉夹层发病机制研究现状综述引言是文章的开头部分,用于引入研究主题并介绍文章结构和目的。

在《主动脉夹层发病机制研究现状综述》这篇长文中,引言应包括概述、文章结构和目的三个方面。

1.1 概述:主动脉夹层是指由于主动脉内壁发生撕裂或剥离而形成的一种危及生命的血管疾病。

该疾病通常具有突发性、高度致残甚至致死风险,临床医学上广泛关注。

了解主动脉夹层发病机制对于预防及早诊断与治疗具有重要意义。

因此,本文将对当前国内外有关主动脉夹层发病机制的相关科学研究进行综合分析和评述。

1.2 文章结构:本文将分为五个部分进行讨论。

首先,引言部分将介绍该文的概况和结构。

随后,在第二部分中,我们将重点概括定义和分类以及心血管系统解剖与功能等基础知识,并详细介绍目前有关主动脉夹层发病机制的研究现状。

第三部分将探讨主动脉夹层发病机制的生理学因素,包括血压、动脉壁弹性和微循环异常等因素。

接下来,第四部分将对主动脉夹层发病机制的遗传学因素进行论述,包括遗传突变、遗传变异以及基因表达与主动脉壁细胞增殖、凋亡的调控关系等。

最后,在结论部分,我们将综合分析前面各章节内容,指出当前研究的不足,并展望未来可能的研究方向。

1.3 目的:本文旨在全面梳理和总结主动脉夹层发病机制相关领域内已有的科学研究成果,为进一步开展相关工作提供参考。

通过深入了解主动脉夹层发病机制中生理学和遗传学两个方面的重要因素之间的关系,可以帮助医学界更好地理解这一危及生命的血管疾病,从而为其早期预防、诊断与治疗提供新思路和方法。

同时,通过对目前研究现状的综合分析,本文还将指出现有研究中存在的不足,并展望未来可能的深入研究方向,以期为学术界提供一定的启示。

以上是文章《主动脉夹层发病机制研究现状综述》第一部分——引言的详细内容。

2. 主动脉夹层发病机制研究现状:2.1 定义和分类:主动脉夹层是一种严重的血管疾病,其特征为主动脉内部形成一层分离物,导致动脉壁的剥离。

根据分离物的位置和扩展范围,主动脉夹层可以分为Stanford 分类和DeBakey分类两种方式。

主动脉夹层综合征主动脉夹层综合征aortic dissection syndrome[发病机理]主动脉夹层(aortic dissection, AD)是在主动脉中膜层已有病变的基础上,在血流动力学的作用下,主动脉内膜撕裂,和中膜之间纵向分离,血液通过裂口进入主动脉壁内导致血管分层,进而发生顺行、逆行或者双向性的夹层动脉瘤或夹层动脉瘤破裂,其形态上有真腔与假腔。

AD在50岁以上的人群中发病率随年龄的增加而上升,男、女总发病率之比约2:1〜5:1。

随着对该疾病的认识和诊断水平不断提高,AD的发生率呈明显上升趋势。

西方国家年发病率为10〜20/100万人,目前我国每年新增病例超过2万人。

未经治疗的AD患者约36%〜50%在起病后48h内死亡,约65%〜75%在2周内死亡,1年死亡率高达90% , 10年死亡率几乎100%,预后极差。

AD的病因还不完全清楚。

90% AD患者合并高血压,故高血压被认为是AD发生最重要的易患因素。

1/3的AD患者可见主动脉中层弹力纤维和胶原呈进行性退变及平滑肌细胞的丢失,故中膜层胶原和弹性蛋白退行性变被认为是绝大部分非创伤性AD的主要因素。

近年来,动脉粥样硬化在AD发生过程中的作用受到重视。

多种遗传性疾病被证明与AD的发生相关。

Marfan's综合征约占所有AD患者的1/5 ,Debakey□型AD患者的2/3。

其他结缔组织病如Ehlers-danlos综合征(EDS)、Noonan综合征、Turner综合征(巨细胞性大动脉炎)和梅毒性主动脉炎也常见合并AD的发生。

AD的其他易患因素还有先天性主动脉瓣畸形如二叶式主动脉瓣、主动脉缩窄和主动脉钝性创伤、心导管检查、主动脉球囊反搏(IABP)、主动脉钳夹阻断、不恰当的腔内隔绝术及抗凝治疗等外源性因素。

AD的分型主要依据其发生的起始部位和累及范围,目前有两种不同的分型方法。

DeBakey分型:I型夹层是起始于升主动脉,并累及到主动脉弓及主动脉弓以下腹主动脉,□型夹层仅局限于升主动脉至主动脉弓不超过左锁骨下动脉,病变起源于左锁骨下动脉远端的胸降主动脉而未累及腹主动脉者称川A,累及腹主动脉者称川B。

主动脉夹层(aortic dissection)指主动脉腔内的血液通过内膜的破口进入主动脉壁中层而形成的血肿,并非主动脉壁的扩张,有别于主动脉瘤,过去此种情况被称为主动脉夹层动脉瘤(aortic dissecting aneurysm),现多改称为主动脉夹层血肿(aortic dissectin ghematoma),或主动脉夹层分离,简称主动脉夹层。

主动脉夹层是较常见也是最复杂、最危险的心血管疾病之一,其发病率为每年-100人/10万人群,随着人们生活及饮食习惯的改变,其发病率呈上升趋势。

本病但多急剧发病,65%~75%病人在急性期(2周内)死于心脏压塞、心律失常等心脏合并症。

年龄高峰为50~70岁,男性发病率较女性为高,男女之比为2~3:1。

目录[隐藏]∙ 1 本病要点∙ 2 病因、发病机制∙ 3 病理变化∙ 4 主要分型∙ 5 临床表现o 5.1 疼痛o 5.2 高血压o 5.3 心血管症状o 5.4 其他压迫症状∙ 6 并发症∙7 诊断∙8 鉴别诊断∙9 治疗∙10 预防保健∙11 预后∙12 参看∙13 参考文献本病要点1. 高血压是引起主动脉夹层最常见的病因。

2. 突发剧烈疼痛时最常见而特征性的症状。

根据临床表现,结合超声心动图等影像学检查可确诊本病。

但应注意与急性心肌梗死、急腹症等鉴别。

尤其是急性心肌梗死,一旦误诊,后果不堪设想。

因为主动脉夹层应该防止出血,而急性心肌梗死应防止血栓,二者用药刚好相反。

3. 主动脉夹层的症状千变万化,容易误诊,所以有高血压病史的患者一旦出现胸背痛,都应该警惕主动脉夹层的发生,应尽早排查。

4. 药物治疗的主要目的是降压及降低心肌收缩力,通常首选β受体阻滞剂。

5. 外科手术及介入治疗史最重要的治疗手段。

病因至今未明。

80%以上主动脉夹层的患者有高血压,不少患者有囊性中层坏死。

高血压并非引起囊性中层坏死的原因,但可促进其发展。

临床与动物实验发现,不是血压的高度而是血压波动的幅度,与主动脉夹层分裂相关。

主动脉夹层病因及发病机的制研究进展主动脉夹层(aortic dissection,AD)是指在主动脉中层出现退化、变性、坏死等结构异常基础上,内膜撕裂,血液进入中层形成假腔,或由于动脉滋养血管破裂后导致壁内血肿形成假腔,假腔逐渐扩张发展为夹层。

目前发病机制尚不十分清楚,现对AD的易患因素及发病机制的研究进展做一综述。

1 主动脉夹层的病因学调查:1.1 先天性因素目前已知有4种遗传性结缔组织疾病影响主动脉壁,包括马凡氏综合征(Marfan syndrome,MFS)、ED综合征(Ehler-Danlos syndrome,EDS)、主动脉瓣二叶畸形(BAV)及家族性无症状性主动脉夹层分离。

1.2 后天性因素引起AD的后天性原因主要有高血压、动脉粥样硬化、外伤、感染、自身免疫性疾病、吸食成瘾性药物、医源性损伤(包括心导管检查,主动脉内球囊泵,冠状动脉搭桥手术及瓣膜置换术等)。

外伤或滥用可卡因引发者非常少见。

2主动脉夹层的发病机制2.1 MFS与主动脉夹层MFS是一种常染色体显性遗传病,发病率约为1:5000,是由位于15号染色体上的原纤维蛋白-1基因的突变引起的。

原纤维蛋白-1是一个具有多个结构域的糖蛋白(相对分子质量为320 000),是细胞外微纤维的主要成分。

原纤维蛋白对弹力纤维的起源、组织弹性及弹力纤维的自身稳定都很重要[1]。

原纤维蛋白是构成晶体、动脉、肺、皮肤和硬脑膜等结构的重要结缔组织蛋白,原纤维蛋白的突变会引起这些组织的异常表现。

研究表明原纤维蛋白的缺陷能够导致组织自身稳定性受损并增加原纤维蛋白对蛋白水解作用的易感性。

因此,此类患者主动脉壁薄弱,易发生夹层。

MFS的病理改变为主动脉中层弹力纤维的减少、变性、断裂与坏死。

动脉瘤和破裂是本病的致死性并发症。

2.2 EDS与主动脉夹层EDS是一组遗传病,人群发病率约0.2‰,主要累及人体结缔组织。

该病是由于遗传缺陷所致的结缔组织中胶原代谢障碍引起,累及主动脉导致主动脉瘤和夹层的是常染色体显性遗传的IV型EDS。

主动脉夹层的原因文章目录*一、主动脉夹层的简介*二、主动脉夹层的原因*三、主动脉夹层的危害*四、主动脉夹层的高发人群*五、主动脉夹层的预防方法主动脉夹层的简介主动脉夹层病人往往表现为突发的、剧烈的、胸背部、撕裂样疼痛。

严重的可以出现心衰、晕厥、甚至突然死亡;多数患者同时伴有难以控制的高血压。

主动脉夹层的原因专家指出,高血压、动脉硬化以及马凡综合征是造成产妇出现主动脉夹层的主要原因,马凡综合征是一种遗传性主动脉病变,大动脉中层弹力纤维发育不全,易破裂。

多数动脉夹层都是高血压引起的,数据显示主动脉夹层患者80%-90%的患者都患有高血压或有多年高血压病史。

此外,妊娠是主动脉夹层的导火索,尤其是高危妊娠,40岁以前发病的女性中,50%发生于妊娠后3个月内或产褥期早期。

血容量、心排出量增加及血压升高可能是其危险因素,但尚未被证实。

新闻中的死者就是高血压患者并且是高危妊娠。

主动脉夹层的危害主动脉夹层的最大危害是死亡。

主动脉是身体的主干血管,承受直接来自心脏跳动的压力,血流量巨大,出现内膜层撕裂,如果不进行恰当和及时的治疗医学|教育网整理,破裂的机会非常大,死亡率也非常高。

以往的文献报告,1周内的死亡率高达50%,一个月内的死亡率在60-70%之间。

除此之外,即使患者得以存活,因假腔的扩大和压力的增加,真腔血管的血流量降低,则会导致主动脉所供血区域的脏器缺血。

主动脉夹层的高发人群主动脉夹层是极为凶险的大血管疾病,是主动脉中层囊性病变和异常的血流动力学共同导致的结果,我国每年新发患者达到二十多万,主要发病于45至70岁的中老年人中,男性居多,这与男性嗜好吸烟不无关系。

主动脉夹层的预防方法主动脉夹层发作前前兆除了长年的高血压患者以外,一些血管状况不好的老年人,忽视体检的年轻人以及孕妇也都是主动脉夹层亲睐的人群,也需要格外注意。

主动脉夹层发生的征兆常常伴有急性胸痛的症状(比如胸痛不缓解),发作凶险,发病起来像心梗一样,由于主动脉夹层发生时,心胸会有胸痛撕裂样的疼痛,患者会十分烦躁,所以家人要注意帮助病人镇静,稳定其病情,并马上赶往医院接受药物或者手术治疗。

主动脉夹层发病机制的研究进展郭义山;丛超;杨宁;王东【摘要】Aortic dissection is a critical cardiovascular disease,which is seriously harmful to human health,featured with a rapid onset and atypical clinical symptoms,which may easily result in misdiagnosis and mistreatment.The pathogenic factors of this disease is numerous,and the pathogenesis is not clear.At present,the research of pathogenesis is mainly focused on genetic factors, inflammatory mechanisms,oxidative stress and trauma.The characteristics of diagnosis and treatment of aortic dissection in China are as follows:a variety of clinical manifestations and complications,age of onset tends to be young, high mortality.The main cause of death of the disease is the rupture of aortic dissection to the chest,abdominal cavity or pericardial cavity,progressive mediastinal and retroperitoneal hemorrhage,and acute heart failure or renal failure.Here is to make a review of the current situation,problems and latest progress in the field of aortic dissection,so as to improve the cognition of the clinicians on this disease,and provide references for the diagnosis and treatment.%主动脉夹层是一种严重危害人类健康的心血管急危重症,其发病迅速,临床症状不典型,极易误诊、误治.其发病因素众多,发病机制尚不明确,目前发病机制的研究主要集中在遗传因素、炎症机制、氧化应激以及外伤等方面.我国主动脉夹层的诊疗特点是临床表现多种多样,发病年龄趋于年轻,病死率较高,临床并发症多.该病的主要致死原因为主动脉夹层动脉瘤破裂至胸、腹腔或者心包腔,进行性纵隔、腹膜后出血,以及急性心力衰竭或者肾衰竭.该文就主动脉夹层领域内的现状、问题及最新进展进行综述,提高临床医师对该病的认识和重视,为主动脉夹层的诊治提供依据.【期刊名称】《医学综述》【年(卷),期】2017(023)012【总页数】5页(P2339-2343)【关键词】主动脉夹层;发病机制;Marfan综合征;睡眠呼吸暂停低通气综合征【作者】郭义山;丛超;杨宁;王东【作者单位】滨州医学院附属医院心内科,山东滨州 256600;滨州医学院附属医院心内科,山东滨州 256600;滨州医学院附属医院心内科,山东滨州 256600;滨州医学院附属医院心内科,山东滨州 256600【正文语种】中文【中图分类】R576主动脉夹层是指由于多种自身或外界因素使主动脉内膜发生急性损伤,高速血流由撕裂口进入主动脉内膜与中膜之间,从而形成一个假腔,随着血液的不断流入,假腔会沿着主动脉纵轴快速延伸,严重者可进展到腹主动脉及髂总动脉,随着血液的灌入假腔内压力逐渐增加,最终会导致主动脉壁破裂[1-3]。