花鸟画与西方静物画

- 格式:ppt

- 大小:11.78 MB

- 文档页数:29

枣庄八中南校美术鉴赏第二单元微课教学案例微教案系列

课题:中国花鸟画与西方静物画

目标:了解中国花鸟画的题材及表现这种题材目的,明确中西方写生。

重点:理解中国花鸟画的“妙在似与不似之间”及绘画特点

难点:理解中西方写生画面的“动静关系”。

教学过程:

一、中国花鸟画与西方静物画的绘画题材

1、花鸟画的题材:花卉、翎毛、走兽、草虫、蔬果、树石、鳞介、器物、林潭、

草地等

中国画家常用的花鸟画题材为:梅兰竹菊、荷花、松树、仙鹤。

2、西方静物画的题材:花卉、蔬果、器皿、书册、动物标本。

二、中西方关于写生的不同认识

中国:写物之生意,贵在“似与不似之间”。

体现在画面当中追求灵动的动态感觉。

西方:画家直接面对静物进行深入刻画。

体现在画面当中是将美好事物定格

在一瞬间。

三、通过画面可以看出中国古代画家对美好事物的向往与追求,借助事物的品质

和高雅抒发自己的感受与情绪,再就是通过自身的经历来借物抒情托物言志。

而西方画家则是画家直接面对静物进行深入刻画,追求一种真实再现。

四、微练习:可以根据徐渭《葡萄图》写一篇观后感。

五、微反思

对于中国花鸟画与西方静物画包括之前的两课的知识内容,我觉得不能单纯

的割裂开讲,但放在一块又太大,内容更多,这里我仅从题材、写生、上着

重进行区分,主要是我觉得这两点非常具有典型性,无论从教材内容的深度

和广度上都可以进行挖掘和与拓展。

各位同仁不妨也可以从这几点切入进行

多维度和高层次的开发和提升。

中西绘画的比较1.文化背景不同:中国画是受到中国传统儒、释、道文化影响很大的产物,表现的是一种中国哲学思维里“天人合一”、“物我两忘”和谐自然的价值追求。

西方经过中古时代到文艺复兴,讲究艺术与科学一致,强调人的价值与理性的力量,透露出西方文明中对于对理性求实的精神。

2. 造型手段不同:中国画以线为主,讲究气韵与空灵超逸,造型简练传神,注重表现形象神韵。

西方绘画以明暗和色彩为主,造型详尽写实,注重光影和立体感的真实性3. 观察方法不同:中国画是散点透视,西方绘画是焦点透视。

(1)散点透视:是指画家的观察点不是固定在一个地方,也不受固定的视域限制,而是根据需要,移动着立足点进行观察,在各个立足点所看到的东西都可以组织进自己的画面上来。

中国画的大场面或长的立轴和长卷,都是运用了散点透视,这样会使山水画出现“可行”“可游”“可居”的境界。

(2)焦点透视:讲究科学性,用固定的视点表现同一个空间,有一个固定的视点,作画取景也只限于在这个视点、视向所决定的视域内。

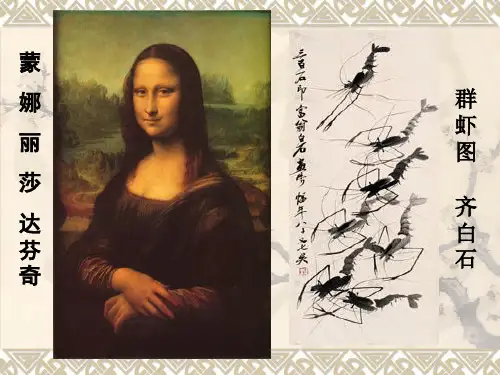

中西美术作品比较专题一、人物1、中国美术古典人物造型特点:求“神似”,神似重于形似。

西方美术古典人物造型特点:鲜明的写实特点,犹如真人。

2、中国美术古典人物造型手法:是用线条描绘形象,长于简练、传神的表现人物形象。

西方美术古典人物造型手法:描绘形象体积、光影、长于详尽、写实的再现人物形象。

二、中国山水画与西方风景画1.中西景物绘画创作的不同特点:中国山水画创作是自然山水与画家心意之间互为启发,互为寄托的美感创作过程。

西方画家将自然景物作为研究分析的客观对象,追求一种严谨的写实的空间效果。

2.构图与描绘手法:中国画家通过读万卷书行万里路而获得对生活、对真山真水的感受,不求完全模仿自然景物某一特定角度下的直观形象,而是借助山水形象抒发自己的诗意情怀。

西方风景画家善于从特定的角度深究描绘景物的真实形象,力求获得如真如幻、空间深远的视觉效果。

3.空间处理手法:中国画使用“三远法”。

摘 要:中国花鸟画是中国古典绘画中的一个重要分支,其内容包罗万象,除基础的花卉和鸟之外,还包含昆虫、动物等一系列题材。

在创作中,中国花鸟画强调意境方面的追求,尤其是对生命的选择,体现了中国花鸟画的一个显著特征。

西方静物画往往被拿来和中国花鸟画进行对比,主要是因为静物画中的一些题材和中国花鸟画非常相似,部分人认为西方静物画和中国花鸟画是同一类型绘画的两种表现形式。

但从根本上来看,二者的不同非常明显。

本文将从起源与发展方面的比较入手,全面比较和分析中国花鸟画和西方静物画。

关键词:中国花鸟画;西方静物画;画面;技法;中西对比中国传统绘画和西方绘画从本质上来看,是两种完全不同的绘画表现形式,其主要原因在于,中国传统绘画的内容更加倾向于意境的表达,而西方绘画更多倾向于写实[1]。

虽然西方绘画中也出现了抽象画派,但从根本上,其所表达的并非意境,而是艺术。

所以,中国传统绘画和西方绘画的艺术在“内容”上相似的是中国花鸟画和西方静物画。

虽然二者在意境、美学思想上有所不同,但题材内容较为类似,都是对自然景物的表现。

所以,充分研究中国花鸟画与西方静物画之间的关系,能非常好地了解二者的区别,并在实际绘画中对二者进行有效区分,避免出现绘画误区。

同时,这也有利于二者更好地发展,二者可以相互借鉴对方的长处,从而实现艺术方面的大融合,是目前艺术领域进步与发展的主要途径之一。

一、在起源与发展方面的比较(一)中国花鸟画的起源与发展中国花鸟画的起源非常早,基本上在我国绘画艺术出现时就已经出现了,最早可以追溯到我国原始文明时期。

但隋唐五代以后,中国花鸟画才开始逐渐成为一个单独的分支。

自此以来,中国画家都在积极研究中国花鸟画的内容,尤其文人士大夫对绘画的介入。

到了宋代,中国花鸟画发展到了巅峰时期,至元明清时期大家辈出,中国花鸟画久盛不衰。

(二)西方静物画的起源与发展从起源方面来看,西方静物画的起源和中国花鸟画相差不大,在原始时期就有所记载,但随着时代的发展,西方绘画更加看重对单一物体的绘画,如人物、标本等,很多西方静物画的内容都是后面的衬托[2]。

西方静物画的发展▲西方的静物画,大约在古希腊的古典时期就已经产生了,其起萌还可以追溯到爱琴美术中的陶器彩绘,如其中以独幅画方法描绘的花卉。

若以动物画来看,则爱琴美术中已有独立的壁画作品来表现动物的形象。

▲随着欧洲文艺复兴运动的发展,肯定现世幸福的人文主义思想使当时的艺术开始关注和表现人的生活和生活环境,于是静物画作为独立的绘画题材在17世纪再度兴起并正式成为西方绘画的重要样式。

人类的绘画史经历了漫长的发展过程,静物画成为专门画种则开始于17 世纪的荷兰。

早在15 世纪,尼德兰的画家如凡·爱克兄弟等即有善于表现各种物质特性的传统和兴趣。

他们所描绘的金属、丝绒、玻璃等就具有逼真的质感。

可是,这些东西过去只被用作宗教画或肖像画中的道具和背景。

直到17 世纪,静物画才成为重要的绘画样式之一。

在众多的大师们的努力下曾将这一画种从色彩到形式,从内容到造型,推向高峰。

▲静物画的发展,是由于人们对表达来之不易的安宁富足的生活,产生出由衷的喜悦。

也显示了人类社会对物质世界存在的依赖,品类繁多的蔬果鱼肉,标志着丰盛的餐宴,擦得闪闪发亮的日用器皿,显示出居室的雅洁和主人的勤快。

所以在这些刻意求工的静物画中,也不止是对于各种物质特性单纯的“模仿”,它们还是表现了人们的生活状态、人们的精神需要和对于生活的理想。

从而产生了众多的艺术大师如:夏尔丹、塞尚、凡高、雷东、毕加索等,都曾将静物画发挥到极致,独有其特有的艺术品位,确立了各自在世界画坛的显赫地位。

▲静物画起源于荷兰。

荷兰画家中那些善作小画的人,也有“荷兰小画派”之称,为我们开创了除人物以外的新领域———风景创作和静物创作。

在他们已经安定的乡土上,比其他人更能体会到一架风车、一座水力磨坊、一条村路、一片果园的魅力。

他们觉得,真切地描绘出来的这种现实,足以赏心悦目,用不着以幻想或灵光再加装点。

▲从技巧方面看,当时主要使用明暗造型手法,能够表现物体的体积感和质感,对构图、空间、透视的处理也有一定的认识,可以说这是西方静物画的第一个发展期。

MING RI FENG SHANG90美 术 大 观文|唐燕子中国花鸟画与西方静物画之比较摘要:在中西方艺术发展的历史长河中,出现了浩如烟海、品类繁多的艺术形态。

中西方由于文化背景不同,在艺术的表现形式上也呈现出霄壤之别。

中国画同悠久璀璨的中国文化一起,经历了漫长的历史发展过程,形成了一套属于中华民族自己的审美体系和艺术风格。

西方的油画同样经历了无数次历史的起伏和沉淀,最终铸就了独具西方特色的创作程序和审美标准。

通过比较研究发现,中国的花鸟画与西方的静物画虽有着民族性、区域性的不同,但从世界艺术范畴的宏观角度出发,它们又有着许多相似性和互通性。

中国花鸟画追求“写真”,讲究作画贵有诗意,以“天人合一”的哲学思想来支撑艺术的创作;西方静物画追求“写实”,重理性分析,始终保持天人分立的思想模式。

通过对两者进行横向及纵向的剖析,运用比较的研究方法,展示中西美术的基本特点。

关键词:中国花鸟画;西方静物画;相似 性;差异性;比较一、中国花鸟画概述花鸟画是中国绘画中最能表现民族特征和寄托民族感情的门类之一。

自唐以来,中国花鸟画独立成科,至今1300多年的历史,相比于人物画、山水画,花鸟画发展的时间较晚。

不同时代对花鸟画的划分有所不一,宋代郭若虚认为花鸟画仅包括“花竹翎毛”,同时代的刘道醇对郭若虚的观点进行了补充,在《五代名画补遗》中增加了“番马走兽”一类。

至现代,孔六庆先生在《中国画艺术专史—花鸟卷》一书中认为,花鸟画是专指以动植物为题材,用中国画材料去表现的一门绘画。

总的来说,除人物和山水之外,凡是以花卉、禽鸟、鱼虫、蔬果、飞禽、走兽为表现对象的绘画,包括古代的龙、凤、麒麟等神话故事中的动物,都可以纳入花鸟画的范畴,因此花鸟画在中国的绘画体系中不能狭义地概括为花卉、禽鸟,它几乎包含了人类生活中接触的所有物象的总和。

按画法来划分,分为写意、工笔和兼工带写三种。

二、西方静物画概述静物画,英文作“still life”,静止的生活,即以相对静止的物体为主要描绘题材的绘画,这种物体如花卉、蔬果、器皿、书册、食品和餐具等,必须根据作者创作构思的需要,经过认真地选择,精心地布局和安排,使画面中的物体在形象和色调的整体关系上达到高度统一,传达出人赋予物象的内在情感力量。

【美术理论研究】中国花鸟画早在原始社会上古时期已经出现萌芽,北宋《宣和画谱·花鸟叙论》记载:“诗人六义,多识于鸟兽草木之名,而律历四时,亦纪其荣枯语默之候,所以绘事之妙,多寓兴于此。

”其到两汉六朝时初具规模,至中唐时期则独立成科,后经五代北宋发展成熟,至清初达到花鸟画的高峰,尤以“清初四僧”之一八大山人的写意花鸟为代表。

而据文献记载,在西方古希腊古典时期的艺术中就已经出现静物画,其萌芽甚至可以向上追溯到爱琴美术中克里特的陶器彩绘,然而其直到17世纪才真正发展成为一门独立的艺术样式,其尤以荷兰的威廉·考尔夫、威廉·克拉斯·赫达等为代表艺术家。

后经夏尔丹、塞尚、凡·高、毕加索等艺术家的努力,达到新的高峰。

花鸟画与静物画分别作为中西方艺术中的重要分支,因建立在不同的文化背景中,从而形成不同的艺术风格与审美评判标准,进而体现出中西方不同的审美文化。

一、“似”的艺术追求不同中国花鸟画家不仅追求形似更重神似,强调深入观察动植物的形象情状,以书法入画,以笔墨塑形,提倡巧思与诗意,崇尚“不知我为虫草,草虫之为我耶”的物我同一的创作理念,具有写意性。

在艺术创作中,中国花鸟画家极其注重取舍,“触目横斜千万朵,赏心只有三两枝”,把一切不影响画面形象“真实性”的细节舍弃,“辄写两三枝可也”。

提出“作画在似与不似之间为妙,太似为媚俗,不似为欺世”的艺术大师齐白石就极崇尚以简驭繁之美,齐白石的虾只有五条腿,虽寥寥数笔,生动如真,画中空白无水,却给人一种虾在水中游怡然自得之感。

正如张怀瓘所说:“虽寄迹翰墨,其神气飘然,在烟霄之上,不可以图画间求。

”与之相对,受赫拉克利特的“模仿论”及达芬奇的“镜子说”影响,西方静物画家以浮雕般效果的“逼真再现”为创作理念,追求光影效果,以面塑形,追求缤纷色彩,崇尚画面的视觉真实性追求美中之真,极具写实性。

早在罗马共和国末期,维特鲁威就说:“不逼真的绘画不配得到人们的赞赏。

中国花鸟画与西方静物画课时:1课时教学目标通过欣赏作品,了解中国花鸟画在表现大自然景物方面的独特艺术思维特点.比较理解中西的差异。

主要知识点1、认知理解中西艺术中写生的不同内涵2、认知书法与中国画“书画同源”和中国画的“墨分五色”3、体验评价花鸟画与静物画在观察自然与表现手法的异同教学过程一.中国花鸟画与西方静物画如何对待“写生”中西绘画中都有“写生”一词,但在各自的艺术审美理想和创作观中,“写生”一词具有不同的内涵。

作品比较:《兔子》、《雪竹文禽图》教师提问:结合中西文化的不同背景,分析两幅作品的不同,(视觉、心理)学生讨论回答:(略)《兔子》(油画法夏尔丹)在该作品中,作者运用细腻的笔触,真实再现了所描绘静物死亡兔子与四周的环境。

是对静物形象的深入观察、刻画的结果,力求真实地再现其见到的静物形象。

表现了作者对自然的一种亲切、朴实的审美情趣。

突出一种视觉的真实之美。

雪竹文禽图(国画五代黄荃)图中水边数石叠起的岸上,所有景物上都布满积雪,皑皑一片,柳枝竹叶亦在积雪中努力伸展。

池塘上,雾气一片,水天一色,一片清寒静寂的景致,在静寂中又寓有生机.画中笔法奇峭,精细而又简洁,石的画法简练含蓄,竹树则枝叶具体,而寒鸟和双鸭则更生动传神.画中用墨洁净,设色简淡,是一种与其精工富丽完全不同的另一种画风.突出的是一种静中带动的美感。

是一种心理的真实。

小结:西方绘画中:写生是指直接以实物为对象的绘画方式,画家通过直接面对静物的深入观察,完成对形象的刻画。

西方静物画突出的是“静”是对静物形象的深入观察刻画。

在中国传统画论中,写生是指描绘花果、草木、禽兽等的绘画,它指的不是绘画方式和过程,而是画面形象的生动效果.即画家不一定直接面对真花、真鸟去描绘,却要求作品不仅要描写花鸟的形,更要表现花鸟的神.中国花鸟画突出的是“动",是对花鸟形象的生动感觉和作者审美联想的表达。

课件展示:动、静、形似、神似对应中西绘画各自的特点。