低分子肝素在ACS中的应用

- 格式:ppt

- 大小:4.91 MB

- 文档页数:11

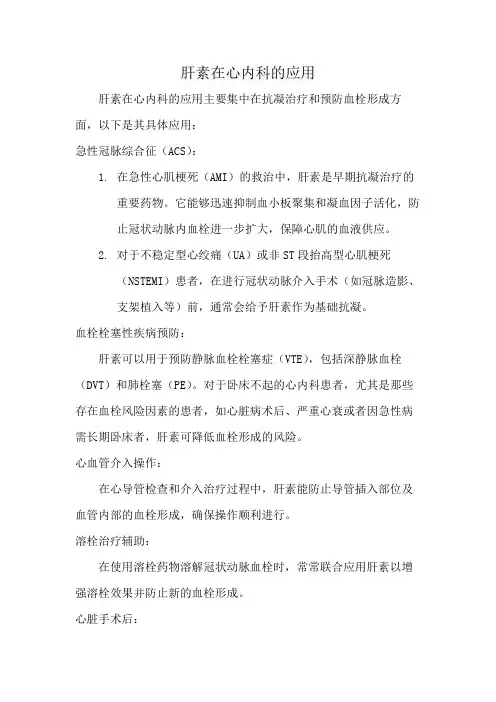

肝素在心内科的应用

肝素在心内科的应用主要集中在抗凝治疗和预防血栓形成方面,以下是其具体应用:

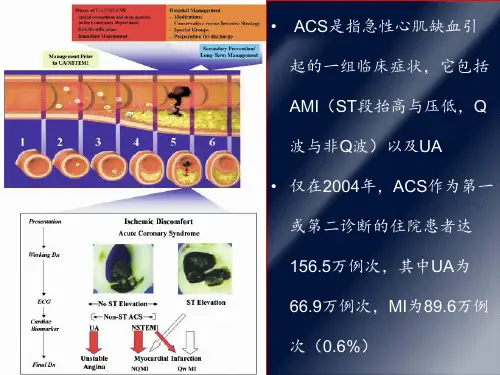

急性冠脉综合征(ACS):

1.在急性心肌梗死(AMI)的救治中,肝素是早期抗凝治疗的

重要药物。

它能够迅速抑制血小板聚集和凝血因子活化,防

止冠状动脉内血栓进一步扩大,保障心肌的血液供应。

2.对于不稳定型心绞痛(UA)或非ST段抬高型心肌梗死

(NSTEMI)患者,在进行冠状动脉介入手术(如冠脉造影、

支架植入等)前,通常会给予肝素作为基础抗凝。

血栓栓塞性疾病预防:

肝素可以用于预防静脉血栓栓塞症(VTE),包括深静脉血栓(DVT)和肺栓塞(PE)。

对于卧床不起的心内科患者,尤其是那些存在血栓风险因素的患者,如心脏病术后、严重心衰或者因急性病需长期卧床者,肝素可降低血栓形成的风险。

心血管介入操作:

在心导管检查和介入治疗过程中,肝素能防止导管插入部位及血管内部的血栓形成,确保操作顺利进行。

溶栓治疗辅助:

在使用溶栓药物溶解冠状动脉血栓时,常常联合应用肝素以增强溶栓效果并防止新的血栓形成。

心脏手术后:

心脏手术后为了防止手术相关血栓并发症,肝素常作为短期或长期抗凝方案的一部分。

低分子量肝素(LMWH):

在某些情况下,低分子量肝素因其半衰期较长、出血风险相对较低而成为临床更优的选择,特别是在慢性疾病的抗凝治疗中,如用于ACS患者出院后的二级预防。

综上所述,肝素在心内科中的应用广泛且关键,对减少心脑血管事件发生具有重要意义。

但需要注意的是,肝素的使用必须严格监控凝血功能,并根据患者的个体差异调整剂量,以避免出血等并发症的发生。

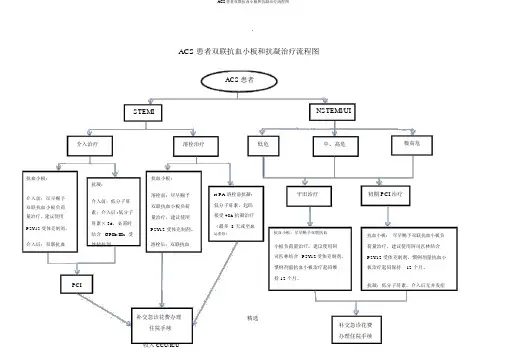

ACS患者双联抗血小板和抗凝治疗流程图

.

ACS患者双联抗血小板和抗凝治疗流程图

STEMI

介入治疗溶栓治疗ACS患者

NSTEMI/UI

低危中、高危极高危

抗血小板:

介入前:尽早赐予双联抗血小板负荷量治疗,建议使用

P2Y12 受体克制剂。

介入后:双联抗血

抗血小板:

抗凝:

溶栓前:尽早赐予

介入前:低分子肝

双联抗血小板负荷

素;介入后 :低分子

量治疗,建议使用

肝素× 3d,必需时

P2Y12 受体克制剂。

结合GPIIb/IIIa 受

体拮抗剂。

溶栓后:双联抗血

rt-PA 溶栓前抗凝:守旧治疗

低分子肝素,起码

接受 48h 抗凝治疗

(最多 8 天或至血

运重修)抗血小板:尽早赐予双联抗血

小板负荷量治疗,建议使用阿

司匹林结合P2Y12受体克制剂,

惯例剂量抗血小板治疗起码维

持 12 个月。

初期 PCI 治疗

抗血小板:尽早赐予双联抗血小板负

荷量治疗,建议使用阿司匹林结合

P2Y12 受体克制剂,惯例剂量抗血小

板治疗起码保持12 个月。

PCI

补交急诊花费办理

住院手续

收入 CCU/ICU

抗凝:低分子肝素,介入后无并发症

精选

补交急诊花费

办理住院手续。

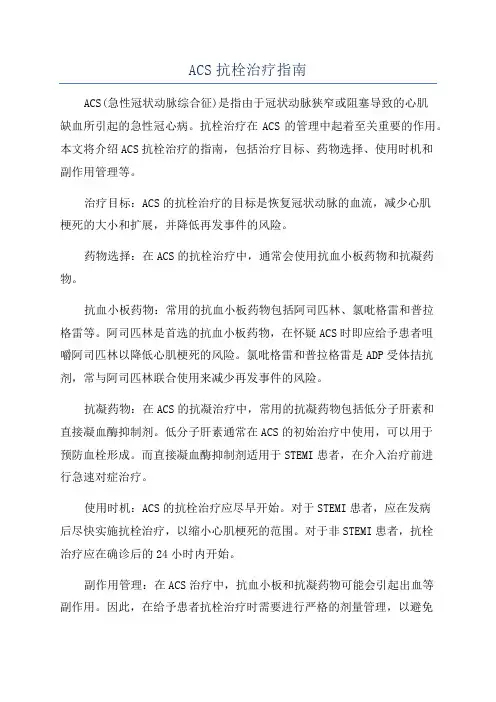

ACS抗栓治疗指南ACS(急性冠状动脉综合征)是指由于冠状动脉狭窄或阻塞导致的心肌缺血所引起的急性冠心病。

抗栓治疗在ACS的管理中起着至关重要的作用。

本文将介绍ACS抗栓治疗的指南,包括治疗目标、药物选择、使用时机和副作用管理等。

治疗目标:ACS的抗栓治疗的目标是恢复冠状动脉的血流,减少心肌梗死的大小和扩展,并降低再发事件的风险。

药物选择:在ACS的抗栓治疗中,通常会使用抗血小板药物和抗凝药物。

抗血小板药物:常用的抗血小板药物包括阿司匹林、氯吡格雷和普拉格雷等。

阿司匹林是首选的抗血小板药物,在怀疑ACS时即应给予患者咀嚼阿司匹林以降低心肌梗死的风险。

氯吡格雷和普拉格雷是ADP受体拮抗剂,常与阿司匹林联合使用来减少再发事件的风险。

抗凝药物:在ACS的抗凝治疗中,常用的抗凝药物包括低分子肝素和直接凝血酶抑制剂。

低分子肝素通常在ACS的初始治疗中使用,可以用于预防血栓形成。

而直接凝血酶抑制剂适用于STEMI患者,在介入治疗前进行急速对症治疗。

使用时机:ACS的抗栓治疗应尽早开始。

对于STEMI患者,应在发病后尽快实施抗栓治疗,以缩小心肌梗死的范围。

对于非STEMI患者,抗栓治疗应在确诊后的24小时内开始。

副作用管理:在ACS治疗中,抗血小板和抗凝药物可能会引起出血等副作用。

因此,在给予患者抗栓治疗时需要进行严格的剂量管理,以避免出血事件的发生。

对于发生严重出血的患者,可能需要考虑减少药物剂量或暂停治疗。

总的来说,ACS的抗栓治疗是防止心肌梗死和再发事件的关键措施。

在治疗中,应根据患者的情况和临床指南来选择合适的抗血小板药物和抗凝药物,并在尽早开始治疗的同时进行剂量管理和副作用的监测。

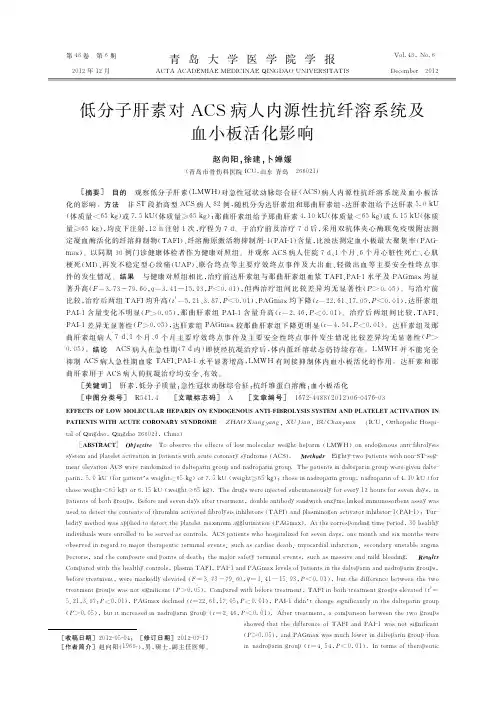

第48卷 第6期2012年12月青岛大学医学院学报ACTA ACADEMIAE MEDICINAE QINGDAO UNIVERSITATISVol.48,No.6December 2012[收稿日期]2012-05-04; [修订日期]2012-07-17[作者简介]赵向阳(1968-),男,硕士,副主任医师。

低分子肝素对ACS病人内源性抗纤溶系统及血小板活化影响赵向阳,徐建,卜婵媛(青岛市骨伤科医院ICU,山东青岛 266021)[摘要] 目的 观察低分子肝素(LMWH)对急性冠状动脉综合征(ACS)病人内源性抗纤溶系统及血小板活化的影响。

方法 非ST段抬高型ACS病人82例,随机分为达肝素组和那曲肝素组,达肝素组给予达肝素5.0kU(体质量<65kg)或7.5kU(体质量≥65kg);那曲肝素组给予那曲肝素4.10kU(体质量<65kg)或6.15kU(体质量≥65kg),均皮下注射,12h注射1次,疗程为7d。

于治疗前及治疗7d后,采用双抗体夹心酶联免疫吸附法测定凝血酶活化的纤溶抑制物(TAFI)、纤溶酶原激活物抑制剂-1(PAI-1)含量,比浊法测定血小板最大聚集率(PAG-max)。

以同期30例门诊健康体检者作为健康对照组。

并观察ACS病人住院7d、1个月、6个月心脏性死亡、心肌梗死(MI)、再发不稳定型心绞痛(UAP)、联合终点等主要疗效终点事件及大出血、轻微出血等主要安全性终点事件的发生情况。

结果 与健康对照组相比,治疗前达肝素组与那曲肝素组血浆TAFI、PAI-1水平及PAGmax均显著升高(F=3.73~79.60,q=3.41~15.93,P<0.01),但两治疗组间比较差异均无显著性(P>0.05)。

与治疗前比较,治疗后两组TAFI均升高(t′=5.21、3.87,P<0.01),PAGmax均下降(t=22.61、17.05,P<0.01),达肝素组PAI-1含量变化不明显(P>0.05),那曲肝素组PAI-1含量升高(t=2.46,P<0.01)。

低分子肝素的临床应用低分子肝素的临床应用正文:引言:低分子肝素(Low molecular weight heparin,LMWH)是一种来源于肝素的衍生物,在临床应用中被广泛使用。

它具有较低的分子量和更强的抗凝作用,以及较少的副作用和需要监测的因素,因此在预防和治疗血栓性疾病方面被广泛使用。

本文将详细介绍低分子肝素在临床中的应用。

一、低分子肝素的作用机制1.1 抗凝作用低分子肝素通过与血浆中的抗凝血酶Ⅲ(anti-thrombin III,ATIII)结合,加快ATIII与凝血酶的结合速度,从而使凝血酶不能催化纤维蛋白的,起到抗凝作用。

1.2 抗血小板聚集作用低分子肝素还能通过抑制血小板中的ADP释放和血栓素A2的合成,抑制血小板聚集,从而发挥抗血小板聚集作用。

二、低分子肝素的临床应用2.1 防治深静脉血栓症(DVT)低分子肝素在防治DVT方面具有以下优势:方便使用、无需监测、副作用少等。

根据患者的具体情况,可以选择预防性应用或治疗性应用,并根据患者的体重和肾功能进行剂量调整。

2.2 急性冠脉综合征(ACS)低分子肝素在ACS患者中的应用主要包括早期应用、介入治疗后抗凝和长期治疗。

根据患者的具体情况和治疗策略,可以选择不同的低分子肝素使用方案。

2.3 妊娠期合并血栓性疾病妊娠期合并血栓性疾病是一种常见且严重的妊娠并发症。

低分子肝素被广泛应用于妊娠期合并血栓性疾病的预防和治疗中,不仅具有良好的疗效,而且副作用较小。

2.4 静脉血栓栓塞症(VTE)低分子肝素在VTE的预防和治疗中被广泛应用。

通过调整剂量和疗程,可以有效预防和治疗VTE。

三、附件本文档涉及的附件包括临床研究报告、专家意见、临床指南等。

四、法律名词及注释1:抗凝血酶Ⅲ(anti-thrombin III,ATIII):是一种存在于血浆中的天然抗凝物质,能够抑制凝血反应。

2:深静脉血栓症(DVT):指深静脉内血液凝固形成血栓的疾病。

3:急性冠脉综合征(ACS):是指由冠状动脉斑块破裂导致冠状动脉急性闭塞的综合征,包括心绞痛、非ST段抬高型心肌梗死和ST段抬高型心肌梗死等。

低分子肝素联合辛伐他汀治疗NSTE-ACS的疗效观察李春海【摘要】@@ 急性冠脉综合征(ACS)根据其初始心电图改变分为ST段抬高性心肌梗死和非ST段抬高性ACS两大类.非ST段抬高性ACS包括非ST段抬高性心梗和不稳定型心绞痛,病情不稳定,需要恰当的诊治.我院心内科2006年6月~2010年6月联合应用低分子肝素和辛伐他汀治疗40例NSTE-ACS,并与常规治疗组进行对照观察,现报道如下.【期刊名称】《云南医药》【年(卷),期】2011(032)003【总页数】2页(P346-347)【关键词】低分子肝素;辛伐他汀;NSTE-ACS【作者】李春海【作者单位】湖南省平江县第一人民医院心血管内科,湖南平江414500【正文语种】中文【中图分类】R543.3急性冠脉综合征(ACS)根据其初始心电图改变分为ST段抬高性心肌梗死和非ST段抬高性ACS两大类。

非ST段抬高性ACS包括非ST段抬高性心梗和不稳定型心绞痛,病情不稳定,需要恰当的诊治。

我院心内科2006年6月~2010年6月联合应用低分子肝素和辛伐他汀治疗40例NSTE-ACS,并与常规治疗组进行对照观察,现报道如下。

资料与方法所有病例均为住院患者,符合诊断标准[1]的非ST段抬高急性冠脉综合征共80例,男50例,女30例,平均年龄(52.3±11.2)岁,分为治疗组40例、对照组40例,2组在年龄、性别、伴发疾病方面比较无显著性差异。

治疗方法:2组均常规应用阿司匹林、硝酸酯类药物、β受体阴滞剂或钙离子拮抗剂,治疗组还给予低分子肝素4000IU(0.4ml)每12小时1次,脐旁皮下注射,连续5~7d,联合应用辛伐他汀40mg每晚睡前服1次,连服2周。

两组均监测心绞痛改变时间,CK-MB,cTNT,血常规,凝血4项,肝肾功能及皮肤,黏膜内脏出血情况。

疗效判定:显效,心绞痛、胸闷消失,2周内未发作,ST段恢复50%以上,T波恢复直立。

有效,2周内仍有心绞痛、胸闷发作,但频率减少2/3或以上,ST段恢复50%以上,T波双向或变浅。

依诺肝素在ACS抗凝治疗的中国专家共识关键词:依诺肝素ACS 抗凝治疗中国专家共识低分子量肝素(LMWH)是通过化学或酶学解聚的方法从普通肝素中衍生出来的片断,90年代中后期开始LMWH逐渐取代普通肝素成为ACS 抗凝治疗最主要用药。

LMWH具有良好的剂效反应关系,与其同血浆蛋白结合力下降有关。

同普通肝素相比,LMWH与巨噬细胞和内皮细胞结合较少,被细胞灭活少,因而血浆半寿期较长。

LMWH与血小板4因子结合力下降,因而肝素诱导的血小板减少症(HIT)发生率较普通肝素明显减低。

LMWH与骨细胞结合力较低,因而使得破骨细胞不易被激活,骨质丢失较少,骨质疏松症的发生率较普通肝素降低。

LMWH主要通过肾脏途径清除,肾功能衰竭的病人LMWH生物半寿期延长,长时间应用会产生蓄积而增加出血的风险。

如果患者内生肌酐清除率小于60mL/分钟,建议将LMWH的使用剂量减至推荐剂量的75%,并严密观察临床有无出血倾向。

LMWH没有方便的床旁监测手段,一旦过量应用鱼精蛋白只能部分中和LMWH的抗凝活性,这是LMWH的不足之处。

同普通肝素一样,LMWH通过增强抗凝血酶(AT)的活性来发挥抗凝效应,它与AT的相互作用也是由独特的戊糖序列介导的。

由于LMWH、AT和IIa之间形成三联复合物后才能灭活IIa,而形成该三联复合物LMWH的长度至少需要18个糖单位,符合上述糖链长度标准的LMWH 只有25%~50%;而所有长度的LMWH都能灭活因子Xa,LMWH的抗Xa/抗IIa活性比值在2:1到4:1之间。

由于不同的LMWH是通过不同的方法制备的,其药代动力学特性和抗凝活性有某种程度的差别,在临床上不能相互代替,不同的LMWH应该看作是不同的药物。

LMWH平均分子量为4500~5000道尔顿(Da),分布范围在1000~10 000 Da。

虽经多年推广,LMWH在临床应用仍存在很多问题:给药剂量不规范, 治疗时间比较随意, 与普通肝素交替混合应用等。

ACS患者低分子肝素钙轮换注射后不同按压时间对皮下出血的影响摘要】目的:研究低分子肝素钙腹部轮换注射不同按压时间对ACS患者皮下出血的影响。

方法:选取ACS患者153例,将其随机分成3组进行腹壁低分子肝素钙轮换部位注射,注射后分别进行0分钟(不按压)、3分钟及15分钟的棉球按压。

注射后每12小时,观察皮下出血的情况,测量皮下出血面积。

结果:三组出血率无明显差异(P>0.05),出血面积无明显差异(P>0.05),三种方法比较差异无统计学意义。

结论:低分子肝素钙轮换注射后不同按压时间对皮下出血的影响无显著差异。

【关键词】ACS;低分子肝素钙;腹壁轮换注射;不同按压时间;皮下出血【中图分类号】R472 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2018)07-0028-02The effect of different compression time on subcutaneous hemorrhage after low molecular weight heparin calcium injection in ACS patients Xiao Biyun,Lin Shaoqin (Communication author),Zheng Meiling,Yang Chun.Zhangzhou Hospital affiliated to Fujian Medical University Fujian Zhangzhou 363000【Abstract】Objective To study the effect of low molecular weight heparin calcium (LMWH) abdominal rotation injection on subcutaneous hemorrhage in ACS patients. Methods 153 patients with ACS were selected and randomly divided into 3 groups. The low molecular weight heparin calcium rotation site was injected into the abdominal cavity. After 0 weeks, the cotton balls were pressed for 3 minutes and 15 minutes respectively. Every 12 hours after injection, the condition of subcutaneous hemorrhage was observed and the area of subcutaneous hemorrhage was measured. Results There was no significant difference in bleeding rate between the three groups (P>0.05), and there was no significant difference in the area of bleeding (P>0.05). There was no statistical difference between the three methods. Conclusion There is no significant difference in the effect of different press time on subcutaneous hemorrhage after low molecular weight heparin calcium injection.【Key words】ACS; Low molecular weight heparin calcium; Abdominal wall rotation injection; Different pressing time; Subcutaneous hemorrhage.急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)指冠心病中急性发病的临床类型,包括ST段抬高型心肌梗死、非ST段抬高型心肌梗死和不稳定型心绞痛。