溶质与溶剂的确定

- 格式:ppt

- 大小:1.07 MB

- 文档页数:63

溶液中溶质、溶剂的判断

(1)根据名称。

溶液的名称一般为溶质的名称后加溶剂,即溶质在前,溶剂在后。

如食盐水中食盐是溶质,水是溶剂,碘酒中碘是溶质,酒精是溶剂。

(2)若是固体或气体与液体相互溶解成为溶液。

一般习惯将固体或气体看作溶质,液体看作溶剂。

(3)若是由两种液体组成的溶液,一般习惯上把量最多的看作溶剂,量少的看作溶质。

(4)其他物质溶解于水形成溶液时。

无论,水量的多少,水都是溶剂。

(5)一般水溶液中不指明溶剂,如硫酸铜溶液,就是硫酸铜的水溶液,蔗糖溶液就是蔗糖的水溶液,所以未指明溶剂的一般为水。

(6)物质在溶解时发生了化学变化,那么在形成的溶液中,溶质是反应后分散在溶液中的生成物。

如Na2O,SO3分别溶于水后发生化学反应,生成物是NaOH和H2SO4,因此溶质是NaOH和H2SO4,而不是Na2O和SO3;将足量锌粒溶于稀硫酸中所得到的溶液中,溶质是硫酸锌(ZnSO4),若将蓝矾(CuSO4·5H2O) 溶于水,溶质是硫酸铜(CuSO4),而不是蓝矾。

溶液的浓度溶质与溶剂的含量关系溶液是由溶质和溶剂组成的稳定混合物,在化学和生物学中具有广泛的应用。

溶质和溶剂之间的含量关系对于溶液的特性和性质有着重要的影响。

本文将探讨溶液浓度与溶质和溶剂的含量之间的关系。

一、溶液的浓度定义和计算方法溶液的浓度是指溶质在单位体积溶剂中的含量,通常用质量比例、物质的摩尔数或体积比例等方式来表示。

常用的浓度单位包括摩尔/升、克/升、百分比(质量百分比、体积百分比)等。

以质量百分比为例,溶液的质量百分比是指溶质的质量与溶液总质量的比值,计算公式为:质量百分比 = (溶质质量 / 溶液质量) × 100%其他浓度计算方法的原理和公式类似,根据实际情况选择适合的计算方式。

二、溶质含量对溶液浓度的影响1. 溶质质量的增加会导致溶液浓度的增加。

当溶质质量增加时,溶液中溶质的粒子数增多,单位体积溶剂中溶质的含量增加,从而影响溶液的浓度。

例如,在制备盐水时,加入更多的盐会使溶液的浓度增加。

2. 溶质溶解度的不同会影响溶液浓度的差异。

不同的溶质在溶剂中的溶解度是不同的,某些物质可以溶解更多,而其他物质只能溶解有限的量。

因此,即使含有相同质量的溶质和溶剂,溶解度高的溶质会产生更浓的溶液。

三、溶剂含量对溶液浓度的影响1. 溶剂的体积增加会导致溶液浓度的减少。

当溶液中的溶剂体积增加时,相同质量的溶质被稀释到更大的体积中,从而导致溶液浓度的降低。

例如,在酒精中加入更多的水会导致酒精溶液的浓度降低。

2. 溶剂的选择和性质也会影响溶液的浓度。

不同的溶剂对不同的溶质有着不同的溶解性和溶解度。

一些溶剂对溶质的溶解能力较强,可以形成浓溶液,而其他溶剂可能只能形成稀溶液。

四、浓度与物质反应速率的关系溶液的浓度对化学反应速率有直接的影响。

在溶解度平衡之下,溶液中溶质的浓度越高,反应速率越快。

这是因为高浓度的溶液中溶质的分子或离子接触更频繁,反应速率加快。

因此,在溶液中进行化学反应时,溶液的浓度对反应速率起到重要的调节作用。

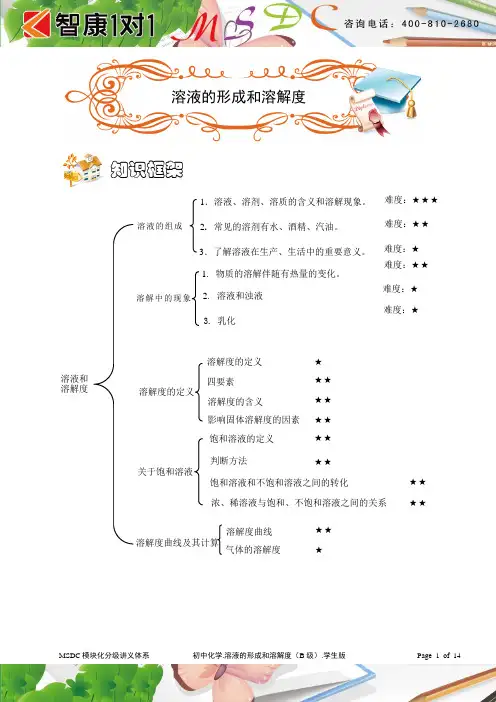

溶液和溶解度溶解度的定义关于饱和溶液溶解度曲线及其计算溶解度的定义四要素溶解度的含义影响固体溶解度的因素饱和溶液的定义判断方法饱和溶液和不饱和溶液之间的转化浓、稀溶液与饱和、不饱和溶液之间的关系溶解度曲线气体的溶解度★★★★★★★★★★★★★★★★★★溶液的组成溶解中的现象1.溶液、溶剂、溶质的含义和溶解现象。

2. 常见的溶剂有水、酒精、汽油。

3.了解溶液在生产、生活中的重要意义。

1. 物质的溶解伴随有热量的变化。

2. 溶液和浊液3. 乳化难度:★★★难度:★★难度:★难度:★★难度:★难度:★知识框架溶液的形成和溶解度板块一、溶液的组成1.什么是溶液?溶液是指一种或几种物质分散到另一种物质里,形成均一的、稳定的混合物.均一性:溶液中任意部分组成和性质完全相同(如密度).稳定性:外界条件不变时(温度、溶剂量、气体压强等),溶质不会从溶剂中分离出来.2.溶质和溶剂的判断若是固体或气体与液体相互溶解成为溶液,一般习惯将固体或气体看作溶质,液体看作为溶剂.若是由两种液体组成的溶液,一般习惯上把量多的看作为溶剂,量少的看作为溶质.【注意】(1)溶液不一定无色透明,如CuSO4为蓝色,FeSO4为浅绿色,Fe2(SO4)3溶液为黄色(2)溶质可以是固体、液体或气体;水是最常用的溶剂(3)物质在溶解时如果发生了化学变化,那么溶质是反应后分散在溶液中的生成物,如CaO溶于水的溶质是Ca(OH)2不是CaO.【总结】(1)溶液一定是混合物.因为它至少是由两种物质组成的.(2)溶液是均一的,也就是说溶液中各部分的性质完全相同.(3)溶液是稳定的,也就是说溶液不会随着时间的变化而发生分离.(假设温度不变,水分不蒸发).(4)溶液一般是透明的,但透明不一定无色.例如硫酸铜溶液是蓝色的,硫酸亚铁溶液是浅绿色的.(5)溶液是由溶质和溶剂组成的.溶液的质量等于溶质质量和溶剂质量之和.但溶液体积不等于溶质体积和溶剂体积之和,这是由于分子间有间隔.(6)溶质可以是固体,也可以是液体或气体.当溶液中有水时,不论水的量是多少,习惯上把水看作溶剂,通常不指明溶剂的溶液,一般就是水溶液.比如医用消毒酒精是含酒精70~75%的溶液,它的溶质就是酒精,溶剂是水.板块二、溶解中的现象1.物质溶解伴随热量变化溶解过程中的热现象:溶解吸热:如NH4NO3溶解;溶解放热:如NaOH溶解、浓H2SO4溶解;溶解没有明显热现象(温度不变):如NaCl.知识点一2.溶液和浊液项目溶液悬浊液乳浊液分散在水里的物质溶解性溶不溶不溶状态固、液、气固液分散在水里的粒子分子或离子许多分子的集合体许多分子的集合体现象透明且均一浑浊、不均一浑浊、不均一久置现象不变(稳定)沉淀分上、下两层(不稳定)举例糖水、盐水混浊的石灰水牛奶、原油相同点都是混合物3.乳化相溶的物质可以形成溶液,而不溶的可以形成浊液.在乳浊液中加入洗涤剂后,油虽然没有溶解在水中,但这时形成的乳浊液却能均匀稳定的存在而且不分层,这种现象叫乳化.乳化作用在生活中的应用:①洗涤:用乳化剂(洗涤剂)可以将衣服上、餐具上的油污洗掉.②农药的使用:将农药加入一定量的乳化剂后,在溶解到有机溶剂里,混合均匀后制成的透明液体叫乳油.③生活中的乳化剂:肥皂、洗洁精等.【例1】(★)溶液是一种()A.化合物B.混合物C.纯净物D.无色透明液体【例2】(★★)下列说法中不正确的是()①溶液都是无色透明、均一、稳定的混合物.②同种溶质的饱和溶液一定比它的不饱和溶液浓.③糖水是溶液,盐水是溶液,混合在一起,既有糖又有盐,就不是溶液了.④在某种溶质的饱和溶液中再加入这种溶质,溶液的质量随之增大.⑤一杯调好的糖水,喝第一口特别甜,越喝越不甜,说明后来喝的糖水要变稀些.⑥把饱和溶液温度升高时,若溶质质量不变,则溶液质量也不变.A.②④⑤⑥B.①③④⑤C.①②③④⑤D.①②③⑤⑥例题精讲【例3】 (★★★)向澄清石灰水中连续通入CO 2直至过量的全过程中,下列转变关系正确的是( )A .溶液→乳浊液→溶液B .溶液→悬浊液→乳浊液C .悬浊液→乳浊液→溶液D .溶液→悬浊液→溶液【例4】 (★★)在溶液中,溶质存在的形式为( )A .小颗粒B .小液滴C .单个分子或离子D .三种情况都有【例5】 (★★★)如图所示,打开止水夹,将液体A 滴入试管②中与固体B 接触.若试管①中的导管口有较多气泡产生,则液体A 和固体B 的组合不可能...是A .双氧水和二氧化锰B .水和生石灰C .水和氢氧化钠D .水和硝酸铵板块一、溶解度的定义1.溶解度的定义:在一定温度下,某固态物质在100g 溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量.2.四要素:① 条件:一定温度下.因为物质的溶解度会随温度的变化而变,故不指明温度时,溶解度没有意义. ② 标准:100g 溶剂中.这是概念中规定的标准,物质溶解量的多少与溶剂量的多少成正比,要比较物质溶解度的大小,必须要等量溶剂.此处100g 是单指溶剂质量,不能误认为是溶液质量.③ 状态:达到饱和时.只有在一定量溶剂中达到饱和时,溶质的量才是一个确定的值,否则溶解度就不是一个确定的量.④ 单位:克.因为溶解度实质上是溶质的质量.3.溶解度的含义:“20℃时NaCl 的溶液度为36g”的含义:知识点二在20℃时,100克水最多能溶解36克NaCl 或在20℃时,NaCl 在100克水中达到饱和状态时所溶解的质量为36克.4.影响固体溶解度的因素:①溶质、溶剂的性质(种类) ②温度大多数固体物的溶解度随温度升高而升高;如KNO 3 少数固体物质的溶解度受温度的影响很小;如NaCl 极少数物质溶解度随温度升高而降低.如Ca(OH)2板块二、饱和溶液1.饱和溶液与不饱和溶液:我们把在一定的温度下,在一定量的溶剂里,不能再溶解该溶质的溶液,叫做这种溶质的饱和溶液;还能继续溶解该溶质的溶液,叫做这种溶质的不饱和溶液.【注意】① 讲溶液饱和或不饱和,一定要指明温度和溶剂质量,否则会失去意义.② 讲饱和溶液或不饱和溶液一定要强调溶质.2.饱和溶液和不饱和溶液之间的转化【注意】① 溶质为Ca(OH)2和气体除外,它们的溶解度随温度升高而降低② 最可靠的方法是:加溶质、蒸发溶剂3.浓、稀溶液与饱和、不饱和溶液之间的关系① 饱和溶液不一定是浓溶液,如饱和的石灰水溶液就是稀溶液.② 不饱和溶液不一定是稀溶液,一些溶解度很大的物质,如不饱和的KNO 3溶液,很可能是浓溶液. ③ 在一定温度下,同一种溶质的饱和溶液要比它的不饱和溶液浓.不饱和溶液饱和溶液降温、蒸发溶剂、加溶质升温、加溶剂板块三、溶解度曲线及其计算1.溶解度曲线的表示的意义点:图中任意一点表求该物质在该温度下的溶解度 线:图中每条曲线表示该物质的溶解度随温度的变化趋势面:曲线上的面(包括曲线)表示一种饱和溶液,曲线下的面表示一种不饱和溶液2.气体的溶解度气体溶解度的定义:在压强为101kPa 和一定温度时,气体溶解在1体积水里达到饱和状态时的气体体积. 影响因素:①气体的性质;②温度(温度越高,气体溶解度越小);③压强(压强越大,气体溶解度越大) 【思考】打开可乐瓶盖,会有大量气泡从瓶中冒出,喝完可乐后,常常会打嗝,这是什么原因? 【解析】打开汽水瓶盖,瓶内压强会减小,原先溶解在水中的二氧化碳气体便会逸出,于是我们看到大量气泡从瓶中冒出;喝下汽水后,体内温度高于汽水温度,这样,温度升高了,二氧化碳的溶解度便会减小,于是二氧化碳气体从胃里逸出,造成打嗝现象.【例6】 (★)下列对“20℃时,硝酸钾的溶解度为31.6 g ”的解释正确的是( )A .20℃时,31.6 g 硝酸钾溶解在水中B .20℃时,100 g 溶液中含31.6 g 硝酸钾C .31.6 g 硝酸钾溶解在100 g 水中达到饱和状态D .20℃时,31.6 g 硝酸钾溶解在100 g 水中恰好达到饱和状态【例7】 (★★)列有关溶液的认识中,错误的是( )A .析出晶体后的溶液是该温度下的饱和溶液B .在溶液里进行的化学反应,通常比较快C .同种溶质的饱和溶液,一定比它的不饱和溶液的浓度大D .食物里的营养成份经消化变成溶液,容易被人体吸收【例8】 (★★)下列事实,能说明X 物质的溶液 (t ℃时)是饱和溶液的有( )①溶液中有大量的X 固体;②加入5克X 时,有部分X固体未溶解;例题精讲③加热蒸发掉一定量的水后再冷却到原温度时,会析出X晶体;④冷却时有X晶体析出。

溶质与溶剂是化学中的重要概念,它们之间有着密切的

联系。

溶质是指在溶剂中可以溶解的物质,而溶剂则是能够使溶质溶解的物质。

溶质可以分为固体溶质、液体溶质和气体溶质。

固体溶

质是指在溶剂中可以溶解的固体物质,如糖、盐等;液体溶质是指在溶剂中可以溶解的液体物质,如醇、醚等;气体溶质是指在溶剂中可以溶解的气体物质,如氧气、氢气等。

溶剂也可以分为固体溶剂、液体溶剂和气体溶剂。

固体

溶剂是指能够使固体溶质溶解的固体物质,如水、乙醇等;液体溶剂是指能够使液体溶质溶解的液体物质,如氯仿、甲醇等;气体溶剂是指能够使气体溶质溶解的气体物质,如氮气、氢气等。

溶质与溶剂之间的关系是相互依存的,溶质需要溶剂来

溶解,而溶剂也需要溶质来使其发挥作用。

因此,溶质与溶剂是化学中不可分割的两个概念,它们之间的关系是十分重要的。

溶质和溶剂的判断方法1、什么是溶质能溶解于溶剂中的物质。

可以是固体、液体或气体,如碘酒中的碘,酒中的乙醇,汽水中的二氧化碳。

在溶液中呈分子或较分子更小的质点而存在,如非极性化合物糖在溶液中呈分子状态,极性化合物食盐在溶液中则呈离子状态。

当溶质和溶剂为同相物质时,两者在概念上没有严格的区分,一般把含量相对较少的物质称为“溶质”。

2、什么是溶剂溶质分散其中的介质称为溶剂。

溶质和溶剂是相对而言的。

两种液体互相溶解时,通常把量多的一种叫溶剂,量少的一种叫溶质。

例如酒精和水互相溶解时,一般来说酒精是溶质,水是溶剂,如果少量水溶解在酒精里,也可把水作为溶质,酒精作为溶剂。

一般在水溶液里总是把水作为溶剂。

应用最广的溶剂是水。

溶剂分极性溶剂(高介电常数)和非极性溶剂(低介电常数)两类。

最典型的极性溶剂是水,非极性溶剂如烃类。

芳香烃(如苯)的溶解能力强于脂肪烃(如汽油)。

很多有机物也作为溶剂使用,常称为有机溶剂,如醇、醚、酮和卤代烃,化学工业生产大量的有机溶剂,它们在涂料、塑料、合成橡胶中有广泛的应用。

3、溶质和溶剂的判断方式⑴固体、气体溶于液体:液体为溶剂,固体、气体是溶质⑵液体溶于液体:有水,水为溶剂,其它为溶质;无水,量多的为溶剂,量少的为溶质⑶根据名称:溶液的名称一般为溶质的溶剂溶液,即溶质在前,溶剂在后⑷物质在溶解时发生了化学变化,那么在形成的溶液中,溶质是反应后能溶解的物质因此,总的来说:固体、液体或气体都可以做溶质,也都可以做溶剂。

当三态同时存在时,固体、液体做溶质,气体做溶剂;当状态相同时,量多的为溶剂,量少的为溶质.如清新洁净的空气是溶液,其中氮气是溶剂,氧气、二氧化碳等气体是溶质.当有水存在时,无论多与少,都做溶剂。

饱和溶液中溶剂与溶质的关系

饱和溶液是一种溶解度已达到饱和状态的溶液,其中溶质的量已经不能再溶解了。

在这种溶液中,溶质与溶剂之间的关系非常重要。

首先,溶质和溶剂之间必须具有相似的化学性质,才能够发生溶解作用。

这是因为在溶解过程中,溶质和溶剂之间需要发生一定的相互作用,才能够克服相互间的相互吸引力,使得溶质分子逐渐从固体晶体中解离出来,并被溶剂分子包围。

其次,饱和溶液的溶解度会受到温度、压力等因素的影响。

一般来说,温度升高会使溶解度增大,而压力升高则会使溶解度减小。

这是因为在高温下,溶质分子的热运动速度增大,有利于克服晶体的相互作用力;而在高压下,溶质分子会受到更多的压力,导致它们更难逃离晶体的束缚。

最后,饱和溶液中,溶质和溶剂之间的比例是固定的,无论溶液中的溶质和溶剂量如何变化。

这也就是说,溶质和溶剂的相对比例对于饱和溶液的性质有着至关重要的影响,因为它决定了溶液中的化学反应速率、物理性质等方面的表现。

- 1 -。

溶质溶剂的判断方法

定性判断物质是溶质还是溶剂,是化学素质教学中不可缺少的基本知识。

溶剂和溶质都是重要的概念,并且它们之间也是相互关联的,而想要弄清楚这种关联,就要先从明确溶剂和溶质的定义开始。

溶剂是指在特定条件下能够溶解溶质的物质,如水就是一种溶剂,可以将溶质溶解。

溶质是指被溶剂溶解的物质,它一般会有一定的溶解度,并且有特定的呈溶解性和好或不好溶解的特性,如糖等就是常见的溶质。

判断某种物质是溶质还是溶剂,首先要看它能够溶解哪些物质,还要关注它的溶质状态。

如果某种物质能够溶解其他物质,那么它应该是溶剂;反之,如果某种物质被溶剂溶解,那么它就是溶质。

比如,水是溶剂,它能溶解冰糖、植物碱等,冰糖和植物碱等则是溶质。

此外,在实验室可以进行一些简单的实验,来判断某种物质是溶质还是溶剂。

用常温的水将物质放入容器中,如果物质完全溶解,显示出透明度和不凝集等特征,就可以判断是溶剂;如果发生沉淀,那么它就是溶质。

总之,要想确定某种物质是溶质还是溶剂,需要看它的性质和能否溶解其他物质。

它的溶质状态也是一个重要的因素,可以通过实验进行判断。

饱和溶液中溶剂与溶质的关系

饱和溶液是指在一定温度和压力下,加入的溶质被完全溶解而不能再继续溶解的溶液。

在饱和溶液中,溶质和溶剂之间的相互作用非常重要。

首先,如果溶质和溶剂之间的相互作用力强,那么溶质分子就容易溶解在溶剂中,形成饱和溶液。

相反,如果相互作用力弱,溶质分子就很难溶解在溶剂中,导致不饱和溶液或者沉淀的形成。

其次,饱和溶液中溶质和溶剂的浓度是相互关联的。

随着溶质的溶解度增加,溶剂的浓度也会随之增加。

这种关系可以用溶解度曲线来表示,曲线上的每个点代表了在不同温度和压力下的饱和溶液的溶剂和溶质浓度。

最后,溶质和溶剂之间的物理化学性质也会影响饱和溶液的性质。

例如,一些溶质会影响溶液的颜色、密度、折射率等物理性质。

同时,溶质的存在也会影响溶液的化学性质,如酸碱度、氧化还原性等。

综上所述,饱和溶液中溶质和溶剂的相互作用、浓度关系和物理化学性质都是相互关联的。

深入研究这些关系可以帮助我们更好地理解溶液的行为和特性。

- 1 -。

溶质溶剂溶液浓度的关系公式

溶质、溶剂和溶液的关系可以用溶液浓度来描述。

溶液浓度指的是溶液中溶质的量与溶剂或溶液总体积的比例。

常见的溶液浓度单位包括质量浓度、体积浓度、摩尔浓度和摩尔分数等。

1.质量浓度(C):

质量浓度是指单位体积溶液中溶质的质量。

可以用以下公式表示:

C=m/V

其中,C为质量浓度,m为溶质的质量,V为溶液的体积。

质量浓度的单位通常为g/mL或g/L。

2.体积浓度(C):

体积浓度是指单位体积溶液中溶质的体积。

可以用以下公式表示:

C=V_solute/V_solution

其中,C为体积浓度,V_solute为溶质的体积,

V_solution为溶液的总体积。

体积浓度的单位通常为mL/mL 或L/L,也可用%(体积百分比)表示。

3.摩尔浓度(C):

摩尔浓度是指溶液中溶质的摩尔数与溶液的总体积之比。

可以用以下公式表示:

C=n/V

其中,C为摩尔浓度,n为溶质的摩尔数,V为溶液的总体积。

摩尔浓度的单位通常为mol/L。

4.摩尔分数(X):

摩尔分数是指溶液中溶质的摩尔数与溶液中所有组分摩尔数之和的比例。

可以用以下公式表示:

X=n_solute/n_solution

其中,X为摩尔分数,n_solute为溶质的摩尔数,

n_solution为溶液中所有组分的摩尔数之和。

摩尔分数没有单位,通常用小数表示。

以上是溶质、溶剂和溶液浓度的一些常见关系公式。

根据不同实际情况和需要,可以选择合适的浓度单位和公式进行计算和表达。

溶液溶质溶剂溶液、溶质和溶剂是物理化学的重要课题,它们之间的关系是不可分割的。

溶液是由溶剂和溶质混合而成的,而溶剂和溶质是构成溶液的两个重要组成部分。

通过对溶液、溶质和溶剂之间的关系进行研究,可以更好地理解物理化学。

什么是溶液?溶液是由溶剂和溶质混合而成的,使溶质分解成较小的离子或分子,从而形成一种新物质。

溶液有无定形、无色、有温度、有溶解度、可分离构成的性质。

溶液是物质最常见的形态之一,广泛应用于实验室的各种测试。

什么是溶质?溶质是被溶解的物质,可以是固体、液体或气体。

它们可以是有机物或无机物,也可以是纯物质或含有其他物质的混合物。

在溶液中溶质会发生分解,产生新物质,与水等溶剂发生反应,形成溶液。

什么是溶剂?溶剂是能使溶质分解成较小的离子或分子的物质,通常是水或其它液体。

溶剂可以有溶解度、稳定性、无毒性、易于分离以及活性等性质。

它可以在溶液中改变溶质的分解程度,影响溶液的稳定性。

溶液的形成受溶质、溶剂和溶解度的影响。

溶剂可以使溶质分解,溶解度是溶质在溶剂中分解的程度。

溶剂和溶质结合起来,构成溶液,而不同溶质在同一溶剂中的分解度会存在差异。

溶剂与溶质的比例也会影响溶液的性质。

温度也会影响溶液的形成过程,特别是在溶剂和溶质之间的反应。

当温度升高时,溶剂的分子运动速度增加,从而加快溶剂与溶质之间的反应,从而加快反应速度,促进溶液的形成。

除了上述因素之外,构成溶液的元素还包括pH值、压强、电解质等因素,它们都会影响溶液的性质。

特别是pH值,它是一种测量溶液是酸性还是碱性的方法,当pH值变化时,溶液的性质也会改变。

溶液、溶质和溶剂之间的关系十分复杂,涉及到一系列的物理化学因素。

它们之间的相互作用可以影响溶液的性质以及整体的化学反应。

因此,掌握溶液、溶质和溶剂之间的关系,对于深入了解物理和化学十分重要。

溶质和溶剂的特性溶质和溶剂是化学中非常重要的概念,它们在溶液中扮演着不可或缺的角色。

本文将介绍溶质和溶剂的特性,包括它们的定义、性质、相互作用以及对溶液形成和性质的影响。

一、溶质的特性溶质是指在溶液中被溶解的物质。

当溶质与溶剂发生相互作用时,会发生各种物理或化学变化。

下面是溶质的一些主要特性:1. 粒子大小:溶质可以是一个小分子、离子或更大的分子。

这些粒子的大小直接影响着它们在溶液中的行为。

小分子溶质通常更容易被溶解,而离子则会通过与溶剂的相互作用产生离子化。

2. 极性:溶质可以是极性的或非极性的。

极性分子在水等极性溶剂中更容易溶解,因为它们之间存在着电荷间的相互吸引力。

非极性溶质通常更容易溶解在非极性溶剂中,如石油醚。

3. 溶解度:溶质的溶解度指的是在给定的溶剂中能溶解的最大量。

溶解度受溶质和溶剂之间相互作用的影响。

一些溶质的溶解度受温度、压力和溶液浓度等因素的影响。

二、溶剂的特性溶剂是指用于溶解溶质的物质。

它可以是液体,固体或气体,并且通常是无色和无味的。

以下是溶剂的一些主要特性:1. 极性:溶剂可以是极性的或非极性的。

与极性溶剂相比,非极性溶剂通常更易于溶解非极性分子。

同时,极性溶剂也可以溶解极性分子和离子。

2. 极性指数:一个溶剂的极性可以通过极性指数来衡量。

极性指数较高的溶剂通常更喜欢与极性分子发生相互作用,而极性指数较低的溶剂则更容易溶解非极性分子。

3. 沸点和沸点:溶剂的沸点和沸点也常常决定了其在实际应用中的使用性能。

低沸点溶剂在溶液制备中通常更便于去除,而高沸点溶剂在温和条件下被广泛应用于有机合成。

三、溶质和溶剂的相互作用溶质和溶剂之间的相互作用对于溶液的形成和性质起着重要作用。

根据它们之间的相互作用类型,溶质和溶剂可以进一步分为以下几类:1. 同性相互作用:当溶质和溶剂是相同的物质时,它们之间的相互作用称为同性相互作用。

例如,水可以与水形成氢键,形成水合物。

2. 极性相互作用:当极性溶质与极性溶剂发生相互作用时,它们之间的极性相互作用可以导致物质的溶解和解离。

溶液溶质溶剂的关系

溶液是溶质和溶剂结合而成的,溶质是溶液中可溶性物质,溶剂是溶质可溶解的介质,即它可以把溶质分解成其他形式的物质(比如离子、分子、原子等),使物质间的相互作

用减弱,从而溶质能从溶剂中获得自由移动的能力,形成一个新的溶液体系。

溶质在溶剂中表现出不同程度的溶解度,所谓溶解度,就是某种物质在某种介质下有

多少量可溶解于该介质,某种物质在某种溶剂中溶解度越大,表明该物质在溶剂中形成的

溶质越多,表现为圆柱体能溶解的量越大,也就是振动液体的性能越强。

另一方面,溶质的溶解度还与溶剂的特性有关,不同的溶剂具有不同的溶质溶解度。

例如,水的溶质溶解度比乙醇,乙醚,乙醇等其他溶剂要大,空气的溶质溶解度比水要小。

如果溶剂本身具有溶质,那么溶质与溶剂之间的比例也会影响溶解度。

总之,溶液是溶质和溶剂结合而成的,溶解度是溶质以何种程度溶于某种介质而形成

溶液的能力,是溶质和溶剂之间最重要的相互作用之一。

比较不同溶质和溶剂的溶解度,

既可以解释溶液在实践应用中的现象,又能够得出溶质溶解度和溶剂的具体特性的信息。

溶剂溶液的概念溶剂溶液的概念是指当溶剂与溶质混合时,溶质能够被溶解在溶剂中形成均匀的混合物。

溶液是由溶剂和溶质组成的,其中溶剂是含量较多的成分,溶质是溶解在溶剂中的物质。

溶剂是指能够溶解其他物质的液体,例如水、酒精、醋等。

溶剂与溶质之间的相互作用力是溶解的关键。

通常来说,溶剂与溶质之间的相互作用力越强,溶质能够更好地溶解在溶剂中。

溶质是指溶解在溶剂中的物质,可以是固体、液体或气体。

溶质分子和溶剂分子之间会发生分子间力,通过分子间力施加在溶质颗粒上的各向同性的压力将溶质溶解在溶剂中。

在溶剂溶液中,溶剂分子围绕着溶质分子运动,使溶质颗粒分散均匀。

这是因为溶质分子与溶剂分子之间形成了分子间力,并且这些分子间力将溶质分散到整个溶剂中,并阻止其重新聚集。

溶质和溶剂之间的分子间距离通常是分子尺度,因此溶液是一个均匀、透明且稳定的混合物。

溶液的浓度可以通过溶质的量和溶剂的量之间的比例来确定。

浓溶液是指溶质的含量较高,而稀溶液是指溶质的含量较低。

溶液中溶质的浓度可以通过化学方法(如重量百分比、摩尔浓度等)来表示。

溶剂溶液在生活和工业中有广泛的应用。

例如,在日常生活中,水是最常用的溶剂,用于饮料、烹饪、清洁等。

在制药和化妆品工业中,溶剂溶液用于制备药物和化妆品。

在化学实验中,溶液被广泛用于配制试剂和进行反应。

在环境科学中,溶液的性质和浓度的变化对环境的影响具有重要意义。

总之,溶剂溶液是由溶剂和溶质组成的混合物。

它们在分子水平上通过分子间力相互作用形成一个均匀、透明且稳定的混合物。

溶剂溶液在生活和工业中有广泛的应用,对于我们的日常生活和科学研究具有重要意义。

溶剂和溶质的关系

嘿,你问溶剂和溶质的关系啊?那咱就来唠唠。

溶剂和溶质呢,就像一对好搭档。

溶剂就像是个大怀抱,能把溶质给抱住。

没有溶剂,溶质就没法好好地待着。

比如说水是一种常见的溶剂,盐啊糖啊这些就是溶质。

把盐或者糖放到水里,水就把它们溶解了,让它们在水里到处跑。

溶质呢,也离不开溶剂。

要是没有溶剂,溶质就只能孤零零地待着,没法发挥作用。

就像一个人没有朋友,多孤单啊。

溶质在溶剂里才能展现出自己的特点。

比如盐在水里溶解后,水就有了咸味。

溶剂和溶质还会互相影响呢。

不同的溶质在同一种溶剂里的表现不一样。

有的溶质容易溶解,有的就不那么容易。

就像不同的人在同一个环境里的适应程度不一样。

而且,溶质的多少也会影响溶剂的性质。

如果放太多溶质,溶剂可能就装不下了,就像一个小房间里挤了太多人,会很拥挤。

比如说我有个朋友,他喜欢做实验。

有一次他把不同的溶质放到水里,发现有的溶解得很快,有的就很慢。

他还试着改变溶质的量,看看水会有什么变化。

所以啊,溶剂和溶

质的关系可密切了,它们在一起才能创造出各种各样的奇妙现象。

溶液溶质溶剂三者的关系溶液,是我们日常生活中不可避免地接触到的化学概念。

比如,水溶液、盐酸溶液等等。

那么,究竟什么是溶液?在它的形成过程中扮演的角色又是什么呢?让我们一起来探究一下“溶液溶质溶剂三者的关系”。

一、概念解释1. 溶液溶液指的是溶解在某种液体或固体中的溶质分子与溶剂分子所形成的均质混合物。

在这个过程中,溶质分子被溶剂分子所包围,并且与其相互作用,以致于完全溶解在其中。

2. 溶质溶质是指在溶解过程中被溶解的物质,也叫做“可溶物”或“溶解质”。

通俗地讲,溶质是需要被溶解的物质。

3. 溶剂溶剂是指在溶解过程中起着溶解作用的物质,也叫做“溶剂介质”或“溶解介质”。

通俗地讲,溶剂就是需要承载溶质的物质。

二、三者关系在一般的情形下,溶质是和溶剂混合的物质,而其在混合过程中被完全包围并且与溶剂产生交互作用,确定的内部能量飞快地达到了均衡的状态。

因此,通过这种交互作用,溶质会与溶剂形成一种更加稳定的体系,被称为溶液。

那么,为什么在这个过程中,溶液稳定的状态得以达到呢?原因在于,溶剂分子的空间构型在溶解溶质的时候,会致使源头上产生一个极性极高的接触面。

而这个极性会使其与溶质分子产生一系列的化学反应,其中涌现作用力,使得溶质和溶剂之间有了交互作用。

我们可以把这些交互作用的直接结果看做是力。

从数学的角度来讲,这个力的值就被用来描述溶液的抗拒状态,即与外界的动力作用力的对抗能力,或者换句话说,也就是溶解的趋势。

因此,溶剂的空间构型不能一成不变,因为不同的溶质有不同的特性,他们不同的物理化学属性使得溶剂的空间构型需要做出相应的改变。

三、影响因素在实际操作中,三种物质之间形成溶液的稳定程度受到多种因素的影响,如温度、压力、界面张力、溶液中物质的浓度等等。

其中,最显著的一个因素就是溶液中物质的浓度。

1. 浓度分子在溶解的过程中,初始时分子之间距离很大,空间布局较为杂乱,是不稳定的状态。

而一旦分子的浓度上升,分子之间的距离就会更近,溶液的密度就会增大,分子之间的空间构型也就会变得更加协调。

溶液与溶质溶剂溶液是由溶质和溶剂组成的稳定混合物。

溶质是指能够在溶剂中溶解的物质,溶剂是指溶解溶质的介质。

在讨论溶液与溶质溶剂之前,我们先来了解一些基础概念。

一、溶解过程溶解是溶质以分散的微观粒子散布在溶剂中的过程。

在溶解过程中,溶质与溶剂之间会发生相互作用,导致溶质离子或分子从固态或气态转变为溶液态。

二、溶解度溶解度是指在特定温度和压力下,单位体积的溶剂中能够溶解的最大溶质量。

溶解度受到温度和压力的影响。

一般情况下,溶解度随着温度的升高而增加,但对于某些溶质,其溶解度随温度的升高而减小。

三、饱和溶液和过饱和溶液当溶质在溶剂中溶解到达一定的极限时,溶液被称为饱和溶液。

饱和溶液中的溶质的溶解度与其思图处于动态平衡状态。

过饱和溶液指的是在较高温度下溶解大量的溶质,然后逐渐冷却,使得溶剂中溶质的溶解度降低,达到过饱和状态。

过饱和溶液是不稳定的,一些条件的变化很容易导致溶解度降低,形成溶质的沉淀。

四、溶液的分类根据溶剂的性质,溶液可分为两种类型:极性溶液和非极性溶液。

极性溶液是指溶剂中的分子内部存在部分正负电荷的分子。

这些分子之间通过电荷间的相互吸引力作用形成溶液。

水是一种极性溶剂,可以溶解一些带有电荷的溶质分子或离子。

非极性溶液是指溶剂中的分子不带有正负电荷。

非极性溶剂主要由非极性分子组成,如醚、石油醚等。

非极性溶液一般只能溶解非极性或微极性溶质。

五、溶液的浓度计算浓度用来描述溶液中溶质的含量。

常见的浓度单位包括质量分数、体积分数、摩尔浓度和溶度等。

质量分数是指溶质质量与溶液总质量之比。

体积分数是指溶质体积与溶液总体积之比。

摩尔浓度是指溶质摩尔数与溶液体积之比。

溶度是指在一定温度下,溶液中饱和溶质的摩尔浓度。

浓度计算公式如下:质量浓度(C)=溶质质量(m)/溶液总质量(M)体积浓度(V)=溶质体积(V)/溶液总体积(V)摩尔浓度(M)=溶质的摩尔数(n)/溶液的体积(V)溶度(S)=饱和溶质摩尔数(n)/溶液的体积(V)六、溶液的物理性质和化学性质溶液的物理性质可以通过一些测定方法进行表征。