外语学院关于国际翻译界知名学者

- 格式:doc

- 大小:135.50 KB

- 文档页数:2

李定文教授的详细介绍

李定文是一位中国著名的语言学家,教育家和翻译家。

他于1929年出生在山东省淄博市,1951年毕业于山东大学,1953年在北京大学获得了硕士学位,1963年在英国爱丁堡大学获得了博士学位。

他曾在北京外国语学院(现北京外国语大学)和香港中文大学担任教授,是中国语言学界的重要人物之一。

李定文的主要研究领域包括语言学、翻译学和教育学。

他曾主编多本英汉双语词典和翻译理论著作,并出版了多部中英双语读物。

他在语言学领域的研究重点是语言教学和英汉语言比较,尤其是在语言习得和语言变化方面做出了重要贡献。

他在翻译学领域的研究成果体现在其翻译理论著作和译著中,其中包括《翻译的哲学和方法》、《英汉对照语用学》等。

李定文教授曾获得多项荣誉,包括中国翻译协会终身成就奖、香港中文大学荣誉博士学位和中国翻译协会翻译成就奖等。

他一生致力于语言教育和文化交流,对中国语言学和翻译学的发展做出了杰出贡献。

上外翻译硕士MTI导师介绍上海外国语大学MTI导师介绍1、柴明熲男,教授、博士生导师,现任上海外国语大学高级翻译学院院长、全国翻译硕士专业学位教育指导委员会委员、全国翻译资格考试英语委员会委员、上海市会议和商务口译考核办公室主任、上海市翻译家协会副会长、《东方翻译》杂志社副社长兼执行主编、国际高校翻译学院联合会成员等职务。

曾任上海外国语大学英语二系副主任、上海外国语大学教务处副处长、上海市通用外语水平等级考试办公室常务副主任。

1989年毕业于英国曼彻斯特大学,2003年创建上海外国语大学高级翻译学院。

研究方向口译研究、口译教学研究和翻译教学研究。

讲授课程口译发展史、口译研究方法、翻译教学法研究、语言学与口译研究、口译学习与语言学的差异等。

学术成果撰写和主编的理论著作和教材有:《鹤立鸡群——中国英语教学现状调查报告》(专著)、《口译的专业化道路:国际经验和中国实践》(论文集)、《商务口译》(教材)、《联络陪同口译》(教材)、《中级英语教程》(教材)等;主持翻译和主审翻译内容有:《大不列颠百科全书》音乐部分、联合国文件、上海市“十一五”城市发展规划纲要等译;曾经主持编写和执导拍摄的电视教学片有:教育部中央电教馆的《英语教学法》、上海电视台的《外贸英语讲座》和上海海文音像出版社的《新国际音标》等。

2、戴惠萍男,教授,博士生导师。

上海外国语大学高级翻译学院副院长。

国际会议口译员协会(AIIC)会员。

上海外国语大学文学学士(1981)、北京外国语大学联合国译员训练班证书(1982);1982年任教于上海外国语大学英语系。

1987年获得纽约大学政治学硕士。

1989年应聘为美国夏威夷大学助理教授,主讲口译课程。

1992年修完匹兹堡大学公共行政学博士全部课程并执教于该大学,主讲公共行政课程。

自1983年被联合国总部录用为会议口译员以来,从事专业口译工作已二十年有余。

其间参加同声传译的国际会议达数千次,涉及的专题种类数不胜数。

中国翻译大家1.杨宪益,1915年出生于天津,1936年进入英国牛津大学莫顿学院研究古希腊罗马文学、中古法国文学及英国文学。

1940年回国在重庆中央大学等学校任教。

2009年11月25日杨宪益于北京过世,享年94岁。

曾与夫人戴乃迭(英籍华人学者)合作翻译中国古典小说《魏晋南北朝小说选》、《唐代传奇选》、《宋明平话小说选》、《聊斋选》、全本《儒林外史》、全本《红楼梦》等,以及《鲁迅全集》、《青春之歌》等。

2.草婴,原名盛峻峰,1923年生于宁波,现居上海,俄语文学翻译大家。

主要翻译作品有托尔斯泰小说12卷(《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》、《复活》、《一个地主的早晨》、《哥萨克》、《克鲁采奏鸣曲》、《哈吉·穆拉特》、《童年·少年·青年》)、肖洛霍夫作品(《新垦地》、《顿河故事》、《一个人的遭遇》)、莱蒙托夫《当代英雄》、卡塔耶夫《团的儿子》、尼古拉耶娃《拖拉机站站长和总农艺师》等。

3.董乐山(1924-1999)主要译作有《西行漫记》、《第三帝国的兴亡》(与人合译并校订)、《苏格拉底的审判》、《西方人文主义传统》、《奥威尔文集》、《韩素音自传》(之一)、《囚鸟》、《鬼作家》、《基督的最后诱惑》(合译)、《巴黎烧了吗?》等。

4. 傅雷(1908-1966)翻译家,字怒安,上海南汇人。

一生共译外国文学名著三十二部。

尤以翻译与研究巴尔扎克著作成绩卓著。

从30年代起,即致力于法国文学的翻译介绍工作,毕业翻译作品三十余部,主要有罗曼·罗兰长篇巨著《约翰·克利斯朵夫》、传记《贝多芬传》《托尔斯泰传》《弥盖朗琪罗传》,巴尔扎克著作《高老头》《欧也妮·葛朗台》《贝姨》《邦斯舅舅》《亚尔墙·萨伐龙》《夏倍上校》《搅水女人》《都尔的本堂神甫》《幻灭》《赛查·皮罗多盛衰记》《于絮尔·弥罗埃》,服尔德的《老实人》《天真汉》《查第格》,梅里美的《嘉尔曼》《高龙巴》,丹纳名著《艺术哲学》等。

翻译家姜乙介绍姜乙老师是一位杰出的翻译家和学者,出生于中国湖南省的一个文化底蕴丰富的家庭。

姜乙从小就受到良好的教育和文化熏陶,他的父母都是文学、历史方面的专家,这为他日后的翻译和学术研究打下了坚实的基础。

姜乙先后毕业于北大外国语学院、法国索邦大学、普林斯顿大学等知名学府。

早年间,他曾担任中国驻法国大使馆文化参赞、日本和朝鲜的教授、翻译等职务。

在这些工作中,他不但能够熟练掌握多国语言,还具备了深入了解多种文化的能力。

这为他的后来的翻译和学术研究奠定了良好的基础。

姜乙老师是现代翻译领域的开拓者和奠基人之一,他的翻译理念和方法享誉国内外。

他坚信翻译不仅是在语言层面上的转化,更是文化和思想的转化。

正因为如此,他的翻译作品不仅在语言上准确无误,更能忠实地表达作者的思想和情感。

姜乙老师的翻译作品既涵盖了文学作品、政治论著、历史著作等领域,还包括了东亚的文学和文化作品,如《莲花》、《梦之花》等。

姜乙老师的翻译作品不仅在海外享有盛名,而且在国内也受到了广泛的赞誉和认可。

他的翻译风格简明、准确,把握了原著的精髓,使得他的译文读起来自然流畅、情感充沛,这也是他一次次地获得了翻译大奖的原因。

除了翻译工作外,姜乙老师还致力于学术研究,他曾担任多个国内外知名的学术机构的著名教授和研究员。

在其研究领域中,除了语言、文学和文化外,还包含了中国古代哲学和历史等领域。

在这些学术领域中,他提出了自己的独特见解,并在学术界广泛传颂,成为许多学者和翻译工作者的启示。

在多年的翻译和学术研究工作中,姜乙教授不但为人们带来了丰富的文化、思想和艺术精华,还为社会的文化交流和发展作出了巨大的贡献。

姜乙教授以充沛的热情、扎实的学识和精湛的技艺成为了文化交流的重要使者,更是受到无数年轻翻译和学者的敬慕和学习。

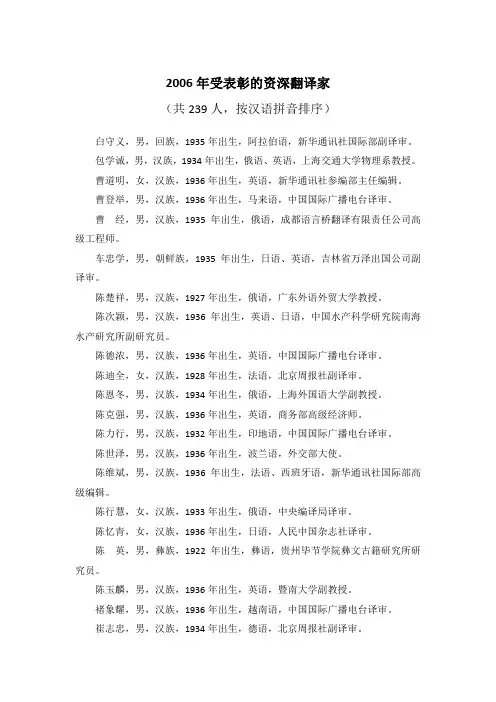

2006年受表彰的资深翻译家(共239人,按汉语拼音排序)白守义,男,回族,1935年出生,阿拉伯语,新华通讯社国际部副译审。

包学诚,男,汉族,1934年出生,俄语、英语,上海交通大学物理系教授。

曹道明,女,汉族,1936年出生,英语,新华通讯社参编部主任编辑。

曹登举,男,汉族,1936年出生,马来语,中国国际广播电台译审。

曹经,男,汉族,1935年出生,俄语,成都语言桥翻译有限责任公司高级工程师。

车忠学,男,朝鲜族,1935年出生,日语、英语,吉林省万泽出国公司副译审。

陈楚祥,男,汉族,1927年出生,俄语,广东外语外贸大学教授。

陈次颖,男,汉族,1936年出生,英语、日语,中国水产科学研究院南海水产研究所副研究员。

陈德浓,男,汉族,1936年出生,英语,中国国际广播电台译审。

陈迪全,女,汉族,1928年出生,法语,北京周报社副译审。

陈恩冬,男,汉族,1934年出生,俄语,上海外国语大学副教授。

陈克强,男,汉族,1936年出生,英语,商务部高级经济师。

陈力行,男,汉族,1932年出生,印地语,中国国际广播电台译审。

陈世泽,男,汉族,1936年出生,波兰语,外交部大使。

陈维斌,男,汉族,1936年出生,法语、西班牙语,新华通讯社国际部高级编辑。

陈行慧,女,汉族,1933年出生,俄语,中央编译局译审。

陈忆青,女,汉族,1936年出生,日语,人民中国杂志社译审。

陈英,男,彝族,1922年出生,彝语,贵州毕节学院彝文古籍研究所研究员。

陈玉麟,男,汉族,1936年出生,英语,暨南大学副教授。

褚象耀,男,汉族,1936年出生,越南语,中国国际广播电台译审。

崔志忠,男,汉族,1934年出生,德语,北京周报社副译审。

邓艺明,男,汉族,1934年出生,越南语,人民画报社副译审。

丁唐杰,男,汉族,1929年出生,德语,北京周报社副译审。

董德林,男,汉族,1931年出生,日语,厦门大学外文学院副教授。

杜作辉,男,汉族,1925年出生,英语,中国对外翻译出版公司副译审。

王佐良:英语大师译界泰斗王佐良(1916.2.12―1995.1.19),浙江省上虞县人。

从中学时起,便对英语教学及英语文学产生十分浓厚的兴趣。

此后,他在英语领域不断钻研,最终成为一代杰出英语教育家、翻译家,是享誉国际的英语文学专家。

他将自己的一生都奉献给了新中国的英语教育事业,培养了一大批优秀的英语教师及各领域高端英语人才;同时,他坚持不懈地从事翻译活动,为推动我国英语翻译事业作出了巨大贡献。

成就突出享誉海外王佐良1916年出生于人杰地灵的浙江省上虞县,读中学时便对英语产生了浓厚的兴趣,学习认真,成绩突出。

1935年,他以优异成绩考入清华大学。

在校期间,表现出非凡的文学才能,曾多次在武汉、昆明等地方期刊上发表散文、小说、诗歌等作品。

由于主修英语,王佐良的诗风偏向于西方现代派诗人,引起了国内一些知名作家的关注。

同时,王佐良在英语写作方面展现出了非凡的才华。

在清华期间,他的英语写作成绩总是名列前茅。

当时,受英籍教师燕卜荪的影响,他开始大量阅读原版英语文学著作,对英国诗歌及戏剧产生了极为浓厚的兴趣。

这为他今后从事英语研究、英语翻译等打下了坚实的基础。

1940年前后,王佐良开始进行翻译实践。

由于当时的教学工作十分繁重,且生活环境恶劣,他的翻译活动进展得磕磕绊绊。

即便在这样条件下,王佐良还是完成了被外界认为天书般的乔伊斯《都柏林人》一书的翻译工作。

在从事翻译工作的同时,他撰写发表了《诗人与批评家艾里奥特》等作品,开国内艾略特作品研究的先河。

抗日战争期间,王佐良先后在北大、南开大学以及西南联大从事教学活动。

由于生活条件艰苦,他不得不兼职数份工作。

即便如此,他也从未间断学习,并积极参与抗日救亡运动,利用自己精湛的英语水平,为盟国的军援工作提供服务。

1947年秋,王佐良顺利考入英国牛津大学莫顿学院,主修17世纪英国文学,师从著名文艺复兴学者威尔逊。

在牛津读书期间,他广泛涉猎英国古典及现代文学,不仅提前获得副博士学位,并且撰写了享誉欧洲学术界的论文――《约翰・韦伯斯特的文学声誉》。

许渊冲国际译联文学翻译奖亚洲第一人作者:张戈来源:《留学生·上旬刊》2015年第02期柏林当地时间2014年8月2日,在第20届世界翻译大会会员代表大会上,中国文学翻译家许渊冲荣获国际翻译界最高奖项之一——国际翻译家联盟2014“北极光”杰出文学翻译奖。

“北极光”杰出文学翻译奖每3年评选一次,每次评选一人。

许渊冲不仅成为该奖项自1999年设立以来首位获奖的亚洲翻译家,也成为了我国在国际翻译界第一位获得最高荣誉的翻译家。

评委会在颁奖词中说,“我们所处的国际化环境需要富有成效的交流,许渊冲教授一直致力于为使用汉语、英语和法语的人们建立起沟通的桥梁。

他将大量中国文学作品翻译成英文和法文,并将一些重要著作从英、法文翻译成中文”。

评委会表示,许渊冲的英、法文译著以及他的英译中、法译中著作“有可能影响到的潜在读者数量给评委留下了深刻的印象。

”出席颁奖典礼的中国译协代表团团长王刚毅说,许渊冲先生获此殊荣实至名归。

他是我国老一辈翻译家的杰出代表,终身致力于中英、中法文学翻译,为促进中外文化交流,特别是中国文化国际传播作出了重要贡献。

由于健康原因,老人没有去现场领奖,他以一封优雅的英文信表达了谢意。

“作为第一个获此殊荣的中国翻译家,我深感荣幸。

我认为这不仅仅是对我个人翻译工作的认可,也表明中国文学受到世界更多的关注。

从事汉语、英语和法语文学的翻译对我而言一直是一种享受。

93岁的我还在做翻译,我就是喜欢翻译。

”许渊冲现任北京大学新闻与传播学院教授,从事文学翻译工作数十载,至今仍笔耕不辍,计划5年内译完莎士比亚全集。

他已在国内外出版中、英、法文译著120余部,包括《诗经》《楚辞》《唐诗三百首》《宋词三百首》《西厢记》《红与黑》《高老头》《包法利夫人》《约翰·克里斯托夫》等。

他于2010年获得中国翻译协会颁发的“翻译文化终身成就奖”。

文学翻译要实现中国的文化梦相比刚刚获得的奖项,老人说得更多的却是自己的翻译理念。

王佐良翻译风格浅析以《王佐良翻译风格浅析》为标题,写一篇3000字的中文文章王佐良(Wang Zuoliang),1921年出生于浙江金华,1943年毕业于上海第二外国语学院(现国际汉语教育学院),1959年获得上海外语教育学院国际文学及新闻言语翻译方向硕士学位,曾任上海外语教育学院教授、文学和翻译系主任、外语教研部主任,被誉为“中国翻译协会创始人”。

他是中国翻译史上最重要的楷模,也是翻译学和中国翻译史上不可多得的贡献者。

王佐良也是中国翻译史上最伟大的翻译大师,以其全面而准确的翻译技巧、完美的文学翻译和深厚的文学底蕴受到业界的广泛认可,被公认为当代中国文学翻译的典范人物。

作为一名著名的英汉翻译家,王佐良一生共翻译了300多种英汉著作,如《西班牙现代诗歌精选》、《英国文学史》、《哈姆雷特》,以及众多的文学名著、经典名译等。

他翻译的文学作品和文学评论被业界称赞为“口译术艺无人能出其右”。

王佐良专注于文学翻译,翻译风格言简意赅、准确遣词造句,注重内涵有机、意思连贯,重视表达的恒久性和充分性,同时又维持文学作品的原有美感,不仅能求原文准确原意,也能把原文文学性渲染出来,使读者在感受到原文内涵和美感的同时也能对原文语言文学特点有所感受。

他的翻译技巧分析,能够有效地为其他译者提供一个更好的参考。

首先,王佐良极其重视准确性,他在译者中独树一帜,深入挖掘原文,精准把握文字,准确表达文字本身的含义,以及文字在上下文中的具体用法。

他特别擅长将英语的实际用语转译为中文,并增添一些额外的语言技巧,以便让译文更加准确,让意思更加明确。

其次,王佐良能够运用语言技巧恰到好处地表达原文表达技巧,比如在翻译英语谚语、格言、俚语等英语中的文学表达技巧时,他会结合中文的文学表达技巧,用中文传达英文的表达技巧,从而让译文的文学美感不至于受到影响。

他还擅长用一句话表达多种意思或用一个中文词表达英语中的多个单词,使原文的内容简洁而完整地表达出来。

近现代十大著名翻译家!帮中国开眼看世界,助世界正眼识中国!“不是每个知道如何写作的人都能成为作家,不是每个懂两种语言的人都可以成为翻译家。

”南京大学外语学院副院长许钧曾说过,“十六七岁可以出来一个写作天才,但一个人不到五六十岁是成不了翻译家的。

”名翻译家和其作品是需要时间筛选的。

*来源:pic.sogou而且,“文学翻译是一个文化积累的过程,它处于不断淘汰的过程中,比如鲁迅当年翻译的很多作品,现在就被淘汰了。

”鲁迅的译作尚且难逃“被淘汰”的命运,想要成为翻译“大家”,太难太难。

近现代中比较著名的翻译家有哪些呢?许渊冲崭露头角1921年,许渊冲出生于江西南昌。

17岁考入国立西南联合大学外文系。

*来源:pic.sogou在为当时来华援助抗日的美国空军担任翻译时,他将“三民主义”翻译成“of the people,by the people,for the people(民有,民治、民享)”,展露出过人的语言天赋。

书销中外百余本到上世纪末,许渊冲已经出版了译著近60本。

现在他的作品数已破百本大关,涵盖了汉英、英汉、汉法、法汉四种类型。

英译《楚辞》、《诗经》、《西厢记》、《唐诗三百首》、《宋词三百首》、《元曲三百首》、《中国不朽诗三百首》几乎一气呵成。

诗译英法唯一人许渊冲从事文学翻译长达六十余年,译作涵盖中、英、法等语种。

他的翻译集中在中国古诗英译,形成韵体译诗的方法与理论,被誉为“诗译英法唯一人”。

*来源:pic.sogou2014年荣获国际翻译界最高奖项——“北极光”杰出文学翻译奖。

他是首位获此殊荣的亚洲翻译家,也是中国在国际翻译界获得最高荣誉的翻译家。

许渊冲将自己的人生总结为:“二十世纪五十年代教英法,八十年代译唐宋,九十年代传风骚,二十一世纪攀顶峰”。

严复近代翻译理论和实践的第一人严复是中国近代翻译史上学贯中西、划时代意义的翻译家。

他是我国首创完整翻译标准的先驱者。

1898年,严复翻译的第一部西方资产阶级学术名著《天演论》正式出版。

当代国外翻译理论主要翻译流派及学者语言学派翻译理论Roman Jakobson 罗曼·雅科布逊原籍俄罗斯,后移居捷克,最后加入美国国籍Peter Newmark 彼得·纽马克J. C. Catford 约翰·卡特福特,英国Eugene Nida尤金·奈达,美国Basil Hatim巴兹尔·哈蒂姆Mary Snell-Hornby玛丽·斯奈尔—霍恩比阐释学派翻译理论George Steiner乔治·斯坦纳,英国Antoine Berman安托瓦纳·贝尔曼,法国功能学派翻译理论Katharina Reiss 凯瑟琳娜·莱斯,德国Hans Vermeer 汉斯·弗米尔,德国Christiane Nord 克里斯汀娜·诺德,德国文化学派翻译理论James Holmes 詹姆斯·霍姆斯Itamar Even-Zohar伊塔玛·埃文—佐哈,以色列Gideon Toury 吉迪恩·图里AndréLefevere安德烈·勒菲弗尔Susan Bassnett苏珊·巴斯奈特,英国Theo Hermans西奥·赫曼斯,荷兰解构学派翻译理论Walter Benjamin瓦尔特·本雅明,德国J. Jacques Derrida 雅克·德里达,法国Paul de Man保罗·德曼,美国Lawrence Venuti劳伦斯·韦努蒂,美籍意大利翻译理论家女性主义翻译理论Sherry Simon雪莉·西蒙,加拿大Lori Chamberlain劳丽·钱伯伦Barbara Godard 巴巴拉·格达德,加拿大Luise von Flotow 路易斯·冯·弗罗托后殖民主义翻译理论Douglas Robinson 道格拉斯·罗宾逊,美国Tejaswini Niranjana 特佳斯维妮·尼南贾纳,印度Gayatri Chakravorty Spivak 盖亚特里·斯皮瓦克,印度裔美学Else Ribeiro Pires Vieira埃尔斯·丽贝罗·皮尔斯·维埃拉,巴西苏东学派翻译理论安德烈·费道罗夫吉维·加切奇拉泽吉里·列维安娜·里洛娃。

外语系邀请著名翻译家江枫先生来我院做专题讲座

11月12日,我国著名翻译家、中国社科院研究员江枫先生应外语系邀请,在我院同声传译室为该系师生做了《雪莱诗歌及其翻译》的讲座。

江枫先生是《雪莱抒情诗全集》的译者,是我国彩虹文学翻译终身成就奖获得者。

在此次讲座中,他就英国浪漫主义运动的形成、哲学以及诗学背景、诗人雪莱的成长及其诗歌创作特点等问题,进行了深入细致的阐述,并结合自己的翻译体验,为与会者详细讲解了他翻译雪莱《奥西曼提斯》(Ozymandias)一诗歌的过程与方法,使大家受益匪浅。

江枫先生是当代中国最重要的翻译家和翻译理论家之一,其主张的“形似而后神似”的翻译观点成为中国翻译界影响最大的翻译观点之一。

雪莱名句“如果冬天来了,春天还会远吗?”即出自于江枫先生之译笔。

其代表译著还包括《雪莱诗选》、《狄金森诗选》、《十九世纪文学主流》、《美国现代诗钞》、《南斯拉夫马其顿诗选》、《中国的战歌》、《史沫特莱传》、《伊索寓言全集》、《雪莱全集》等。

(外语系供稿撰稿黄宗英)。

王若瑾我国著名的口译专家、翻译家和教授,在联合国翻译处工作12年,担任联合国纽约总部口译处中文组的组长。

现任北京外国语大学高级翻译学院顾问、教授,中国外文局教育培训中心顾问,具有丰富的同声传译和翻译工作经验,是国内最著名的口译专家之一,为我国培养了大批口译人才。

胡庚申北京清华大学外语系国际交流语用学教授、香港浸会大学(翻译学)哲学博士、英国剑桥大学英语与应用语言学博士后学人。

历任中国科学院武汉对外交流与外语应用研究中心主任、中国中央电视台(CCTV)教育节目部特邀主讲、清华大学校学术委员会文科发展组组长、外语系学术委员会主任暨学位委员会副主席、香港国际交流中心顾问等职。

主要从事跨文化/国际交流语用研究和翻译理论研究,已出版《对外交流与外语应用交叉研究导论》、《涉外语言策略技巧》、《跨文化/国际交流语用研究》、《翻译适应选择论》等专著10余部、国内外发表文章百余篇。

科研成果获国家级奖3次、省部级奖2次;享受国务院政府特殊津贴专家。

刘和平女,1955年1月出生,籍贯河北省。

文学博士,中国语言文化大学外语学院教授,法国巴黎高等翻译学校翻译学博士,主要研究方向为口笔译实践、翻译教学、翻译理论和中法跨文化研究。

现任中国翻译资格(水平)考试委员会委员、中国翻译协会理事、中国翻译协会翻译理论与教学委员会委员、对外传播委员会委员、《中国翻译》编委、北京市译协常务理事。

1982年毕业于北京语言学院,1990年毕业于巴黎高等翻译学校,获翻译学硕士学位及博士学位。

曾发表论文《翻译的动态研究与口译教学》、《职业口译程序与翻译教学》、《口译与翻译学》、《口译程序与翻译教学》、《再论教学翻译与翻译教学》、《中国九十年代同声传译的现状与思考》、《科技翻译教学法》、《翻译教学方法论》、《对口译教学统一纲要的理论思考》、《职业口译新形式与口译教学》、《口译理论与教学研究现状及展望》、《口译理论研究成果与趋势浅析》、《议员在交际中的新角色——股份回购谈判与跨文化研究》、与许钧合作《中国文学翻译理论与实践》等数十篇。

庞秀云翻译庞秀云,中国著名的翻译家,生于1924年4月,逝世于2019年1月7日。

他毕业于北京外国语学院,曾任文化部翻译局局长,中国外语流通与传播研究会会长,中国外文局顾问。

庞秀云先生是中国翻译事业的重要人物之一,以其精湛的翻译技艺和高尚的人格魅力广受推崇。

他的翻译涉及英、法、德、日等语种。

他曾主持翻译多部影片,如《吉尔伯特·格雷夫斯》、《万尼亚夫人》、《飞越疯人院》等,使这些影片在中国流传开来,成为经典。

他同时也是一位翻译理论家,提出了一些具有启发性的翻译理念。

他认为:“翻译指的是一种跨越语言分界的文化交流活动,因此,翻译就是一个语言和文化的融合过程。

”他还倡导“忠实而不刻意照搬源语文化成分的翻译方式”,即能忠实传达意思,又不失原作风格和文化内涵。

庞秀云先生除了精湛的翻译技艺和翻译理念外,他的高尚人格魅力同样值得赞赏。

他的为人处世,严谨、谦虚、宽容,赢得无数同仁和学生的尊敬和爱戴。

1985年以后,庞秀云先生从事翻译理论和实践的同时,积极从事中国外语研究,努力为推广中国的文化宣传出了自己的力量。

他在国内外出版了《欧阳修词说》、《唐诗论战》、《全角大世界·殷墟篇》等书籍,他还翻译出版了德国文学巨匠歌德、科隆托夫、埃利亚特等一大批文学巨匠的作品。

庞秀云先生的优秀翻译成就不仅让外国文学作品在中国得到广泛传播,也为文化交流架起了一座桥梁,让不同的文化分享、传承和交流。

他在中国翻译界的地位早已是不可替代的,他的思想、理论、成果都将永远铭刻在我们心中。

总之,庞秀云先生作为翻译家、理论家、作家和教育家,对中国翻译事业做出了巨大贡献。

他的离去让我们感到非常惋惜,但他留下的宝贵遗产将永远铭刻在历史的长河中。

外语学院关于国际翻译界知名学者、德国功能派翻译理论家

Prof. Dr. Christiane Nord

讲座通知

讲座时间:2007年3月2日(周五)下午2时

讲座地点:浙江大学外语学院紫金港东6-118

讲座语言:英语

The topic: Intertextuality as a Translation Problem

(讲座题目互文性:翻译问题研究

关注提示翻译中的互文性;功能研究法;语料库)

On the basis of a corpus of English, Spanish, French and German book titles, the lecture st rives to apply the functional approach to the translation of intertextuality. i.e. the relation ship between different texts. Drawing on de Beaugrande/Dressler's textuality criteria, it is suggested that titles are texts in their own right and that they form a text type of their own. Intertextuality occurs in various forms: between the title and its co-text, between t he title and other texts, and between the title and other titles (= intertitularity), and it ca n be intended to serve all the functions we find in other types of text (= phatic, referenti al, expressive, appellative). Moreover, they usually have a distinctive function (like proper n ames) in that they distinguish their co-text from other texts.

附件:Prof. Dr. Christiane Nord 简介

Christiane Nord, Prof. Dr. phil. habil.

born 1943,

married to Klaus Berger, professor of New Testament Studies at Heidelberg University,

2 children (Britta Nord, 1969, Oliver Nord 1972)

1 grandchild (Mascha Isenberg, 2004).

Graduated from Heidelberg University in 1967. Degree: Diplom-Übersetzerin für Spanisch un d Englisch (University Diploma equivalent to an Honours Degree in Translation Studies - Sp anish, English), Ph.D. in Romance Studies: University of Heidelberg, 1983; doctoral thesis o n neologisms in modern Spanish: "Neueste Entwicklungen im spanischen Wortschatz. Unters uchungen auf der Grundlage eines pressesprachlichen Korpus" ( Publications). Habilitation a nd Venia legendi for Applied Translation Studies and Translation Pedagogy (University of Vi enna, 1993) with a thesis on the translation of titles and headings ("Einführung in das fun ktionale Übersetzen. Am Beispiel von Titeln und Überschriften", Publications).

Has been teaching translation theory and practice at various universities. University of Heid elberg/Germany (1967-1996), University of Vienna/Austria (visiting professor, 1991-1992), University of Hildesheim (1994-1996), University of Innsbruck (visiting professor, 1996). Sin ce 1996 Chair of Translation Studies and Specialized Communication at the University of Ap plied Sciences of Magdeburg/Germany, 1998-2000 Vice Rector of the University.

Several short-time teaching appointments funded by the German Academic Exchange Servic e (DAAD) in India, Indonesia, Thailand, Vietnam; Argentina, Brazil, Cuba, Chile, Mexico, Ven ezuela, South Africa, Jordania; seminars and lectures in Spain, Denmark, Finland, Belgium, I taly, France, Portugal, Sweden. CETRA professor (Misano Adriatico, Italia) in 2000. More tha n 80 publications on translation theory, methodology, pedagogy, among them Text Analysis in Translation ( Publications), Translating as a Purposeful Activity ( Publications). Several tr anslations, among them, together with her husband, Klaus Berger, a new German translatio n of the New Testament and Early Christian literature (Das Neue Testament und frühchristli che Schriften, Publications).

Member of the Board of Advisors of several scholarly journals, such as The Translator (Man chester, St. Jerome), Sendebar (University of Granada, Spain), Cuaderns (Universitat Autòno ma de Barcelona), ACROSS LANGUAGES AND CULTURES (Budapest, Hungary), Cadernos de Tradu玢o (Florianopolis/Brasil). Member of the German Federal Association of Translators a nd Interpreters (BDÜ), the European Society of Translation Studies (EST), where she was a member of the Board from 1998 to 2001.

外语学院

2007.2.26。