大学古代文学复习资料 第五章大历诗风

- 格式:docx

- 大小:22.21 KB

- 文档页数:6

神话是关于神的故事,出于想象和幻想,反映远古人类解释自然或社会的愿望,是时代的产物。

我国神话主要散见于《楚辞》、《山海经》、《淮南子》等古籍中。

创世神话(初民对天地开辟和人类诞生的解释):盘古开天辟地、女娲造人。

自然灾害神话(原始人类遭受自然灾害的经历,以及他们战胜自然灾害的愿望和伟力):女娲炼石补天、后羿射日、大禹治水、精卫填海、夸父逐日。

战争神话(远古战争神话中,最精彩的就是有关黄帝的故事):黄帝战蚩尤。

中国第一部诗歌总集,共305 篇,分为风、雅、颂三类(“风”是指各地不同的音乐。

“雅”是雅正之声,指周王朝京畿地区的音乐。

雅又分为小雅、大雅,也是缘于音乐的不同。

“颂”是宗庙祭祀用的舞曲。

)。

运用的基本句式是四言。

政治讽喻诗——《小雅·十月之交》、《君子于役》、《邶风·击鼓》、《鄘风·相鼠》婚恋诗——[基本内容: 1.抒发恋爱和相思的甜蜜。

2.表现恋爱的曲折和苦恼。

3.写夫妇间深挚的情爱。

4.表现弃妇的悲凄境遇。

]如《邶风·静女》、《国风·周南·关雎》、《周礼·媒氏》、《陈风·月出》、《郑风·将仲子》、《鄘风·柏舟》、《齐风·鸡鸣》、《郑风·风雨》、《唐风·葛生》;弃妇诗:《邶风·谷风》、《卫风·氓》(写妻子被丈夫无情抛弃,折射了比较深刻的社会问题,反映了当时女性社会地位的卑下、附庸的情状。

)史诗——《大雅》中的《生民》、《公刘》、《绵》、《皇矣》、《大明》是周人的五篇著名史诗,它们叙述了自始祖后稷出世直到武王灭商的一些史迹和传说。

1.抒情与写实的统一《诗经》基本是抒情诗和叙事诗,而以抒情诗占多数,真实率直的抒情,和情感化的叙事,是《诗经》在艺术表现上的一个重要特点。

(1)“赋者,敷陈其事而直言之也。

”(朱熹)赋是《诗经》中运用最多的表现方式。

第一章南北文学的合流与初唐诗坛1. 北朝作家如卢思道《从军行》、杨索《出塞》、薛道衡《昔昔盐》2. 上官体上官体是在贞观诗坛的后期,山上官仪形成的一种诗风。

上官体工于格律,与宫廷诗发展相适应。

上官体绮错婉媚,重视诗的形式技巧、追求诗的声辞之美。

上官体冲淡了齐梁诗风的浮艳雕琢,但诗的题材内容局限于宫廷文学应制咏物的范围,缺乏慷慨激情和雄杰Z气。

3. 初唐四杰:卢照邻、骆宾王、王勃、杨炯。

1. 文章四友:崔融、苏味道、李娇、杜审言。

5. 五律定型是山宋之问和沈徐期最后完成的。

他们活动的时代大致匝合,彼此之间有很多交往。

他们一起为五律的定梨做出了重要贡献。

所谓五律定型,主要是约句准篇,冋忌声病,即确定五律的句数和篇幅,共八句,整齐的五言句。

避免各种声病,主要指确立了五律的声律规范,即粘对律。

五律定型了,七律的定型就顺水推舟。

因此在五律定型后不久七律也定型了。

6. 陈子昂的代表作:是他创作的38首《感遇》。

他的理论主张主要表现在《与东方左史虬修竹篇序》屮。

7. 陈子昂的诗歌主张:%1将汉魏风骨与风雅兴寄联系起來,反对没有风骨、没有兴寄的作品。

%1提出一种“骨气端翔,音情顿挫,光英朗练”的诗美理想,要求将壮大昂扬的情思与声律和词采的美结合起來,创造健康而瑰丽的文学。

8. 张若虚《春江花月夜》,刘希夷《代悲白头翁》。

9. 吴中四士:贺知章、张旭、包融、张若虚。

第二章盛唐的诗人群体1. 盛唐的诗人群体:%1王维、孟浩然与创适静逸明秀之美的诗人;%1王翰、王昌龄、李硕、崔颍、祖咏等创适清刚劲健之美的诗人:%1高适、岑参等创造慷慨奇伟之美的诗人。

2. 王维的诗被苏轼评为“诗中有画,画中有诗”;著名的《網川集二十首》,是王维晩年隐居辎川别业写的一组小诗。

3. 王维的诗歌与孟浩然诗歌的不同:%1王维诗歌题材和风格都很丰自。

边眾诗、游侠诗、女性诗都有将彩之作。

这些作品多数写于早年,表现出生命的激情,被入谷仙介称为“充满年情感”。

唐代文学(618—907)1、四杰的出处《旧唐书杨炯传》:“炯与王勃、卢照邻、骆宾王以文词齐名,海内称‘王杨卢骆’,亦号为‘四杰’。

”2、四杰的成就(1)诗歌基调的初建:其诗风变革的努力,促使昂扬之气与壮大之美的“唐音”之初立。

健朗的风格,体现了时代精神的面貌;(2)诗歌题材的开拓:从宫廷走上市井,从风花雪月走上江山寒漠,诗歌内容上代表了当时文学革新的方向;(3)诗歌体式的发展:卢、骆擅长七言歌行,其歌行体诗产生了深远的影响;王、杨工于五律,为五律的重要奠基人,五律至二人标志初步定型。

(4)诗歌风格的形成:王勃“高华”,杨炯“雄厚”,卢照邻“清藻”,骆宾王“坦易”(明陆时雍)。

个性各异,自成一格。

3、陈子昂复古以革新的诗歌主张《与东方左史虬修竹篇序》骨气端翔,音情顿挫,光英朗练,有金石声。

遂用洗心饰视,发挥幽郁。

不图正始之音,复睹于兹,可使建安作者相视而笑。

……”文学史P230陈子昂复古以革新的诗歌主张提倡“风雅”“兴寄”和“汉魏风骨”,反对齐梁诗风,倡导“骨气端翔,音情顿挫,光英朗练,有金石声”的诗歌美。

此序成为唐代诗歌革新的基本纲领,为唐诗的健康发展确立了正确的方向。

文学成就:理论上扫荡了齐梁诗风,创作上继承风雅传统和建安风骨,开创了格高气壮、洗华从朴的新诗风,为唐诗发展拓宽了道路,为初唐转入盛唐作了理论和创作上的准备。

故在唐代被誉为“海内文宗”。

4、孟浩然之诗(1)名篇:《春晓》、《宿建德江》、《临洞庭湖赠张丞相》P31、《过故人庄》P33。

(2)山水田园诗的主要内容:一是借景抒怀、表达政治抱负和怀才不遇遭际的,如《岁暮归南山》、《临洞庭湖赠张丞相》等;二是描写故乡胜景、表现山林隐逸生活和闲适之情的,如《春晓》、《过故人庄》等;三是描写旅途风光、寄托身世漂零孤寂潦倒感慨的,如《宿建德江》、《宿桐庐江寄广陵旧游》、《夜泊浔阳望庐山》、《舟中晓望》等。

(3)孟诗的艺术特点平淡自然,清旷冲逸,是孟诗的总体风格。

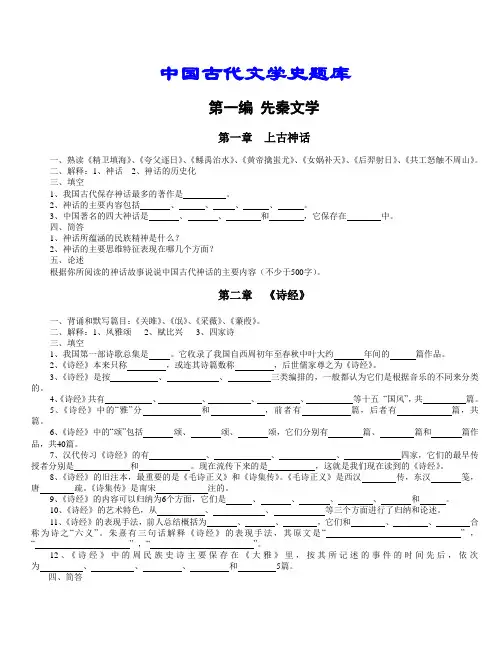

中国古代文学史题库第一编先秦文学第一章上古神话一、熟读《精卫填海》、《夸父逐日》、《鲧禹治水》、《黄帝擒蚩尤》、《女娲补天》、《后羿射日》、《共工怒触不周山》。

二、解释:1、神话2、神话的历史化三、填空1、我国古代保存神话最多的著作是。

2、神话的主要内容包括、、、、。

3、中国著名的四大神话是、、和,它保存在中。

四、简答1、神话所蕴涵的民族精神是什么?2、神话的主要思维特征表现在哪几个方面?五、论述根据你所阅读的神话故事说说中国古代神话的主要内容(不少于500字)。

第二章《诗经》一、背诵和默写篇目:《关雎》、《氓》、《采薇》、《蒹葭》。

二、解释:1、风雅颂2、赋比兴3、四家诗三、填空1、我国第一部诗歌总集是。

它收录了我国自西周初年至春秋中叶大约年间的篇作品。

2、《诗经》本来只称,或连其诗篇数称,后世儒家尊之为《诗经》。

3、《诗经》是按、、三类编排的,一般都认为它们是根据音乐的不同来分类的。

4、《诗经》共有、、、、等十五“国风”,共篇。

5、《诗经》中的“雅”分和,前者有篇,后者有篇,共篇。

6、《诗经》中的“颂”包括颂、颂、颂,它们分别有篇、篇和篇作品,共40篇。

7、汉代传习《诗经》的有、、、四家,它们的最早传授者分别是和。

现在流传下来的是,这就是我们现在读到的《诗经》。

8、《诗经》的旧注本,最重要的是《毛诗正义》和《诗集传》。

《毛诗正义》是西汉传,东汉笺,唐疏。

《诗集传》是南宋注的。

9、《诗经》的内容可以归纳为6个方面,它们是、、、、和。

10、《诗经》的艺术特色,从、、等三个方面进行了归纳和论述。

11、《诗经》的表现手法,前人总结概括为、、,它们和、、合称为诗之“六义”。

朱熹有三句话解释《诗经》的表现手法,其原文是“”,“”,“”。

12、《诗经》中的周民族史诗主要保存在《大雅》里,按其所记述的事件的时间先后,依次为、、、和5篇。

四、简答1、《诗经》是怎样编定成书的?《诗经》中作品的年代和作者情况如何?2、你同意“孔子删诗”的说法吗?为什么?3、《诗经》主要包括了哪些方面的内容?是举代表作品进行说明。

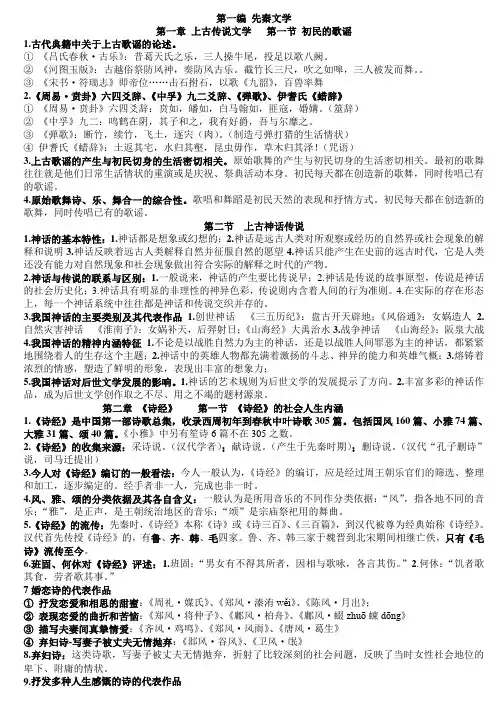

第一编先秦文学第一章上古传说文学第一节初民的歌谣1.古代典籍中关于上古歌谣的论述。

①《吕氏春秋·古乐》:昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阙。

②《河图玉版》:古越俗祭防风神,奏防风古乐。

截竹长三尺,吹之如嗥,三人被发而舞。

③《宋书·符瑞志》即帝位……击石拊石,以歌《九韶》,百兽率舞2.《周易·贲卦》六四爻辞、《中孚》九二爻辞、《弹歌》、伊耆氏《蜡辞》①《周易·贲卦》六四爻辞:贲如,皤如,白马翰如,匪寇,婚媾。

(筮辞)②《中孚》九二:鸣鹤在阴,其子和之,我有好爵,吾与尔靡之。

③《弹歌》:断竹,续竹,飞土,逐宍(肉)。

(制造弓弹打猎的生活情状)④伊耆氏《蜡辞》:土返其宅,水归其壑,昆虫毋作,草木归其泽!(咒语)3.上古歌谣的产生与初民切身的生活密切相关。

原始歌舞的产生与初民切身的生活密切相关。

最初的歌舞往往就是他们日常生活情状的重演或是庆祝、祭典活动本身。

初民每天都在创造新的歌舞,同时传唱已有的歌谣。

4.原始歌舞诗、乐、舞合一的综合性。

歌唱和舞蹈是初民天然的表现和抒情方式。

初民每天都在创造新的歌舞,同时传唱已有的歌谣。

第二节上古神话传说1.神话的基本特性:1.神话都是想象或幻想的;2.神话是远古人类对所观察或经历的自然界或社会现象的解释和说明3.神话反映着远古人类解释自然并征服自然的愿望4.神话只能产生在史前的远古时代,它是人类还没有能力对自然现象和社会现象做出符合实际的解释之时代的产物。

2.神话与传说的联系与区别:1.一般说来,神话的产生要比传说早;2.神话是传说的故事原型,传说是神话的社会历史化;3.神话具有明显的非理性的神异色彩,传说则内含着人间的行为准则。

4.在实际的存在形态上,每一个神话系统中往往都是神话和传说交织并存的。

3.我国神话的主要类别及其代表作品1.创世神话《三五历纪》:盘古开天辟地;《风俗通》:女娲造人2.自然灾害神话《淮南子》:女娲补天,后羿射日;《山海经》大禹治水3.战争神话《山海经》:阪泉大战4.我国神话的精神内涵特征1.不论是以战胜自然力为主的神话,还是以战胜人间罪恶为主的神话,都紧紧地围绕着人的生存这个主题;2.神话中的英雄人物都充满着激扬的斗志、神异的能力和英雄气概;3.熔铸着浓烈的情感,塑造了鲜明的形象,表现出丰富的想象力;5.我国神话对后世文学发展的影响。

大一下学期中国古代文学复习资料田轲李洁羚彭嫚整理名词解释:建安风骨:指汉魏之际曹氏父子、建安七子等人诗文的俊爽刚健风格。

汉末建安时期,文坛巨匠“三曹”(曹操、曹丕、曹植)、“七子”(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应瑒、刘桢)继承汉乐府民歌的现实主义传统,普遍采用五言形式,以风骨遒劲着称,并具有慷慨悲凉的阳刚之气,形成了文学史上“建安风骨”的独特风格,被后人尊为典范。

东晋玄言诗:一种以阐释老庄哲学和佛教哲理为主要内容的诗歌。

玄言诗是东晋的诗歌流派,约起于西晋之末而盛行于东晋。

代表作家有孙绰、许询、庚亮、桓温等;其特点是玄理入诗,以诗为老庄哲学的说教和注解,严重脱离社会生活。

游仙诗:游仙诗是道教诗词的一种体式。

就其本意而言,这指的是歌咏仙人漫游之情的诗。

其体裁多为五言,句数或十句,或十二句,或十六句不等。

关于游仙诗的类型,前人曾做过种种划分:或从作者思想倾向出发,以富贵者而游仙,为游仙诗之正体,以坎坷者而游仙,为游仙诗之变体;或从表现形式出发,以作者同神仙共游为古体,作者不在内,仅神仙自游为近体。

永明体:永明,是齐武帝的年号。

当时以武帝次子萧子良为中心,形成了一个文学集团,沈约和周颙是其中的重要文人。

沈约和周颙是声韵学专家,他们提出了“四声八病”之说。

谢眺等诗人则在诗歌创作中大力实践此学说,从而形成了“永明体”诗,它是古体诗歌向格律诗转变的一次关键的转折。

宫体诗:是指一种以写宫廷生活闺阁情怀为主要内容的重声律,词采靡丽轻艳的文风。

它发端于齐梁之际,到萧纲及其文人时达到全盛。

“宫体”既指一种描写宫廷生活的诗体,又指在宫廷形成的一种诗风,始于简文帝萧纲。

其内容多是宫廷生活及男女私情,形式上则追求词藻靡丽,时称“宫体”。

后来也称艳情诗为宫体诗。

骈文:也称“骈体文”、“骈俪文”、或“骈偶文”;因其常用四字、六字句,故也称“四六文”或“骈四俪六”。

全篇以双句(俪句、偶句)为主,讲究对仗的工整和声律的铿锵。

骈文是与散文相对而言的。

第五章大历诗风中唐诗歌概况:分为两个时期,第一个时期是大历至贞元年间(766—805年),主要代表人物是大历十才子、韦应物、刘长卿、李益等诗人;第二个时期是贞元之后的的时期,以元白诗派、韩孟诗派、刘柳诗派为代表。

大历诗风:大历诗风,是指从代宗大历至德宗贞元(766—805)三、四十年间诗坛的的创作风貌。

历史背景:安史之乱,唐朝由极盛走向衰弱,导致两个结果:一个国家混乱,时势艰难;二是武人受到重视,文人被边缘化。

诗风的转变:雄浑—低沉,自信—自适,豪情—孤寂,关怀社会—关注个体韦应物:盛唐余韵与清雅闲淡身世概况:京兆万年人,就是现在的陕西西安,生于开元25年(737年),卒于792年。

高祖韦挺官至刑部尚书,兼御史大夫;曾祖韦待价,武后时任宰相;祖父韦令仪,为宗正少卿,从四品,属刑部;父亲韦銮和伯父韦鉴都是知名画家,善画花鸟、山水。

夫人元苹是鲜卑贵族,北魏开国皇帝昭成皇帝之后,后迁都洛阳,改汉姓元,后世称河南元氏,她父亲是元挹任尚书吏部员外郎,她16岁嫁给了韦应物,享年36岁。

韦应物的生活和创作可分为两个时期:白居易:“近岁韦苏州歌行,清丽之外,颇近兴讽;其五言诗,又高雅闲淡,自成一家之体。

”后人论诗往往王、孟、韦、柳并举,可见其诗歌成就之高。

第一个时期,15岁任唐玄宗三卫近侍,出入宫闱,横行乡里,是比较得意的时期,我们称之为任侠负气期,作品不乏昂扬开朗的人生意气,代表作有《逢杨开府》《饯雍聿之潞州谒李中丞》《寄畅当》;第二个时期,安史之乱后,玄宗奔蜀,立志读书,进士及第,官至洛阳丞,被迫辞职后又任京兆府功曹、滁州刺史、江州刺史,一直到苏州刺史,期满无钱进京候调,客死苏州无定寺,约56岁左右,我们称这一时期为清雅闲淡期,作品充满看破世情的无奈和散淡,诗境明净雅洁而意味深长,有冷漠遁世的倾向,代表作有《温泉行》《与村老对饮》《滁州西涧》《咏声》《寄全椒山中道士》。

有作品集《韦苏州集》存世。

刘长卿与大历十才子:冷落寂寞的情调刘长卿生平及代表作:字子房,洛阳人。

名词解释:大历诗风:指的是大历至贞元年间活跃于诗坛上的一批诗人的共同创作风貌。

这些诗人的大多数,青少年时期是在开元太平盛世度过的,受过盛唐文化的熏陶;可由安史之乱引发的近十年的空前战乱,使他们的心理状态产生了明显的变化,失去了盛唐士人的昂扬精神风貌。

古文运动:唐中期以来,以提倡古文、反对骈文为特点的文体改革运动。

目的在于古文家企图以此来复兴儒道,恢复散文宣扬正统思想的功能、以挽救唐王朝的衰亡;他们也需要以此来更好地表达个人在实际生活中的思想感情。

新乐府运动:诗歌革新运动。

以新题乐府的形式,来反映社会问题,针砭政治弊端,以期达到实际的社会效果。

唐传奇:唐代流行的文言小说,在六朝志怪小说基础上发展起来。

,作者更注重作品的审美价值,注重小说愉悦性情的作用,情节完整,生动曲折,注重刻画人物性格,反映更加复杂的社会内容。

西昆体:以《西昆酬唱集》而得名,仿李商隐。

杨亿、钱惟演、刘筠成就较高。

多作怀古咏史、咏物,描写流连光景的生活内容,体现了批判时政的现实意义。

但与时代、社会无密切的关系,也很少抒写诗人的真情实感,缺乏生活气息;立足于模仿,缺乏自立精神。

江西诗派:北宋末期,吕本中作《江西诗社宗派图》,将20多个诗人集中在一起,以黄庭坚、陈师道为主要代表。

夺胎换骨,点铁成金。

夺胎:将前人的诗意和造句格式加以发展,使主题更加深刻,造成自己的意境。

换骨:将前人的诗意用自己的语言重新表达。

诚斋体:杨万里学习江西诗派,后改学王安石,摆脱藩篱,活泼自然,饶有谐趣层次曲折变化无穷,风格流转圆美。

晚唐体:宋初模仿贾岛姚合诗风的一群人,由于宋人经常把他们看成是晚唐诗人,所以名之。

诗歌意境清幽。

代表,林逋、魏野。

话本:在宋元时期出现,是说话讲故事的底本,及受话本形式影响而衍生的其他故事文体,是白话。

话:故事说话:讲故事以说话为职业的民间艺人叫说话人。

诸宫调:说唱文学。

唱的部分用多种宫调串接而成,其间插入一定的说白,与唱词配合,叙述有人物、情节的长篇故事。

第四编第五章大历诗坛一、单项选择题1.盛唐诗风向中唐诗风演变的过渡期是()。

A.开元年间B.天宝年间C.大历年间D.景龙年间【解析】C 大历年间是盛唐诗风向中唐诗风演变的过渡期。

2.()将田家苦引入了田园牧歌,可以看作田园诗主旨至中唐开始大变前的一个信号。

A.李白B.杜甫C.韦应物D.刘长卿【解析】C 韦应物将田家苦引入了田园牧歌,可以看作田园诗主旨至中唐开始大变前的一个信号。

3.刘长卿最为著名的作品是()。

A.《观田家》B.《寄全椒山中道士》C.《重送裴郎中贬吉州》D.《逢雪宿芙蓉山主人》【解析】D 刘长卿最为著名的作品是《逢雪宿芙蓉山主人》。

4.“十才子”之名,最初见于()。

A.《又玄集》B.《才调集》C.《卢纶传》D.《极玄集》【解析】D “十才子”之名,最初见于中唐诗人姚合编的《极玄集》。

5.被公认为“十才子”之冠的是()。

A.钱起B.卢纶C.李端D.夏侯审【解析】A 钱起才能全面,其诗各体皆工,被公认为“十才子”之冠。

6.“大历十才子”齐名的一个重要原因是()。

A.同见于姚合编的《极玄集》B.在长安参加重要的唱和活动C.他们长期在江南任职D.创作倾向和诗风相近【解析】D “十才子”齐名的一个重要原因,在于主要创作倾向和诗风的相近。

7.李益写得最多最好的是()。

A.隐逸诗B.山水田园诗C.边塞诗D.咏怀诗【解析】C 李益有十多年的军旅生活体验,他的边塞诗写得最多最好。

8.“大历十才子”的诗歌在艺术表现上以()为宗。

A.李白B.谢朓C.陶渊明D.庄子【解析】B “大历十才子”诗歌在艺术表现上以谢朓为宗。

9.顾况号()。

A.华阳山人B.青莲居士C.白莲居士D.太上老君【解析】A 顾况自号华阳山人,又称华阳真逸。

10.在李益诗歌的各种形式中,排名第一的是()。

A.五绝B.五律C.七绝D.七律【解析】C 李益诗各体皆工,尤以七绝为第一。

11.()的诗突出地表现了大历诗风格上的两重性,既有盛唐的余韵,也是中唐的先声。

中国古代文学史题库第一编先秦文学第一章上古神话一、熟读《精卫填海》、《夸父逐日》、《鲧禹治水》、《黄帝擒蚩尤》、《女娲补天》、《后羿射日》、《共工怒触不周山》。

二、解释:1、神话2、神话的历史化三、填空1、我国古代保存神话最多的著作是。

2、神话的主要内容包括、、、、。

3、中国著名的四大神话是、、和,它保存在中。

四、简答1、神话所蕴涵的民族精神是什么?2、神话的主要思维特征表现在哪几个方面?五、论述根据你所阅读的神话故事说说中国古代神话的主要内容(不少于500字)。

第二章《诗经》一、背诵和默写篇目:《关雎》、《氓》、《采薇》、《蒹葭》。

二、解释:1、风雅颂2、赋比兴3、四家诗三、填空1、我国第一部诗歌总集是。

它收录了我国自西周初年至春秋中叶大约年间的篇作品。

2、《诗经》本来只称,或连其诗篇数称,后世儒家尊之为《诗经》。

3、《诗经》是按、、三类编排的,一般都认为它们是根据音乐的不同来分类的。

4、《诗经》共有、、、、等十五“国风”,共篇。

5、《诗经》中的“雅”分和,前者有篇,后者有篇,共篇。

6、《诗经》中的“颂”包括颂、颂、颂,它们分别有篇、篇和篇作品,共40篇。

7、汉代传习《诗经》的有、、、四家,它们的最早传授者分别是和。

现在流传下来的是,这就是我们现在读到的《诗经》。

8、《诗经》的旧注本,最重要的是《毛诗正义》和《诗集传》。

《毛诗正义》是西汉传,东汉笺,唐疏。

《诗集传》是南宋注的。

9、《诗经》的内容可以归纳为6个方面,它们是、、、、和。

10、《诗经》的艺术特色,从、、等三个方面进行了归纳和论述。

11、《诗经》的表现手法,前人总结概括为、、,它们和、、合称为诗之“六义”。

朱熹有三句话解释《诗经》的表现手法,其原文是“”,“”,“”。

12、《诗经》中的周民族史诗主要保存在《大雅》里,按其所记述的事件的时间先后,依次为、、、和5篇。

四、简答1、《诗经》是怎样编定成书的?《诗经》中作品的年代和作者情况如何?2、你同意“孔子删诗”的说法吗?为什么?3、《诗经》主要包括了哪些方面的内容?是举代表作品进行说明。

【诗歌专题复习】——大历诗风大历诗风大历诗风:大历至贞元年间活跃的诗人的共同创作风貌。

一、他们大多数受过盛唐文化熏陶;安史之乱十年战乱使其失去昂扬精神风貌。

二、大量作品表现孤独寂寞的冷落心境,追求清雅高逸的情调。

三、诗歌由雄浑的风骨气概转向淡远的情致,转向细致省净的意象创造,表现宁静淡泊的生活情趣,虽有风味而气骨顿衰。

士人心态的转变与大历诗歌的冷落寂寞情调一、中唐诗人颇多生不逢时之感,多消极避世的隐逸情怀,诗中多无奈的叹息和冷落寂寞的情调,平心静气的孤寂、冷漠和散淡。

二、韦应物。

(一)早期部分作品不乏昂扬开朗的人生意气,有刚健明朗的盛唐馀韵,如《饯雍韦之潞州谒李中丞》、《寄畅当》。

(二)绝大部分诗歌作于洛阳辞丞后,尤以大历中再度出仕任京兆府功曹,至罢滁州刺史的十馀年间的吏隐诗作见称。

1、看破世情的无奈和散淡。

所谓“今来萧瑟万井空,唯见苍山起烟雾。

可怜蹭蹬失风波,仰天大叫无奈何”(《温泉行》)。

2、向往隐逸的宁静,有意效法陶渊明的冲和平淡,成为主导倾向,“发纤秾于简古,寄至味于淡泊”,气貌高古,清雅闲淡。

《寄全椒山中道士》:“今朝郡斋冷,忽念山中客。

涧底束荆薪,归来煮白石。

欲持一瓢酒,远慰风雨夕。

落叶满空山,何处寻行迹?”《滁州西涧》“独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。

”3、归结于静穆空寂的诗歌情调,表现出冷漠遁世的心理倾向。

三、刘长卿—反映此期士人的孤独冷漠心态。

(一)主要创作活动在安史之乱后;大部分时光在逆境中度过;长期悒郁寡欢使其诗歌于冷落寂寞的情调中,平添惆怅衰飒心绪,显得凄清悲凉。

(二)早期作品也带有凄凉心绪。

(三)后来沉积为进退失据、孤寂无助的茫然失落感,莫明的惆怅发为衰世哀鸣。

1、时运不济的感伤和惆怅层层递进;人生失意的凄凉之感,融入黯淡萧瑟的景物描写中,尤显浓重深长。

如《负谪后登干越亭作》“天南愁望绝,亭上柳条新。

落日独归鸟,孤舟何处人。

……青山数行泪,沧海一穷鳞。

第五章大历诗风

今天,我们开始讲中唐诗歌。

文学史上所谓的中唐,一般是从唐代宗大历元年(766)算起,到唐文宗太和九年(835),约70年左右。

中唐诗歌又可分为大历和元和两个时期。

从大历到唐德宗贞元(785-804)前这段时间为大历时期,是诗歌由盛唐转向中唐的过渡时期。

大历诗风,指的是大历至贞元年间活跃于诗坛上的一批诗人的共同创作风貌。

这些诗人的大多数,青少年时期是在开元太平盛世度过的,受过盛唐文化的熏陶;可由安史之乱引发的近十年的空前战乱,使他们的心理状态产生了明显的变化。

痛定思痛,蓦然感到了自己的无能和衰老,失去了盛唐士人的昂扬精神风貌。

他们的诗,不再有李白那种非凡的自信和磅礴气势,也没有杜甫那种反映战乱社会现实的激愤和深广情怀,尽管有少量作品存留盛唐馀韵,也写民生疾苦,但大量作品表现出一种孤独寂寞的冷落心境,追求清雅高逸的情调。

这使诗歌创作由雄浑的风骨气概转向淡远的情致,转向细致省净的意象创造,以表现宁静淡泊的生活情趣,虽有风味而气骨顿衰,遂露出中唐面目。

第一节士人心态的转变与大历诗歌的冷落寂寞情调

安史之乱是唐王朝由极盛走向衰落的标志,它像一股突起的凛烈寒风,霎时就把人们刮进了万木凋零的萧瑟秋季,在士人心里投下了浓云密布的巨大阴影。

在此之前,生活于和平环境中的士人,存有强烈的由文事立致卿相的功名愿望。

可战争爆发后,武将有了用武之地,而文士被排挤到社会边缘,再也看不到锦绣前程了。

追忆往昔,恍如隔世,目睹现实,颇多生不逢时之感,热切的仕进欲望为消极避世的隐逸情怀所取代,诗中颇多无奈的叹息和冷落寂寞的情调。

战乱毁掉了这代士人青年时期意气风发的生活,带来希望幻灭的黯淡现实。

盛唐那种昂扬奋发的精神、乐观情绪和慷慨气势,已成为遥远而不绝如缕的馀响;而平心静气的孤寂、冷漠和散淡,弥漫于整个诗坛。

作为大历时期能自成一家的著名诗人,韦应物诗歌创作风格的变化是颇能说明问题的。

他是京兆万年(今西安)人,约生于开元二十五年(737)。

他少年时期任侠负气,安史之乱起后,他曾入太学折节读书,于广德元年(763)经考试出任洛阳丞,不久因刚正不阿,触犯权贵而被讼告,愤而辞职。

后曾任京兆府功曹参军,因对自己有知遇之恩的黎干被贬死而感仕途险恶与世事无常,于大历十四(779)年退居长安西郊善福寺,游心佛老。

建中四年(783)任涂州刺史;贞元元年(785)任苏州刺史,贞元七年(791)罢职,因清贫而无资费还乡,曾暂居苏州城外永定寺,以课徒、耕种为业。

韦应物一生在隐居与出仕间徘徊,关心民间疾苦,但又不忘释

老。

韦应物的绝大部分诗歌,作于因秉公执法而被迫辞去洛阳丞一职之后,尤以大历中再度出仕任京兆府功曹,至罢滁州刺史的十馀年间的吏隐诗作见称于世。

在他后期的作品里,慷慨为国的昂扬意气消失了,代之以看破世情的无奈和散淡。

如他的《寄全椒山中

士》:情谊深厚的真挚情感,出之以心平气和的恬淡之语,诗境明净雅洁而意味深长。

妙在句句怀人。

又如他的《滁州西涧》:诗写于唐德宗建中二年(781)诗人出任滁州刺史期间。

唐滁州治所即今安徽滁县,西涧在滁州城西郊野。

这诗写春游西涧赏景和晚雨野渡所见。

诗人以情写景,借景述意,写自己喜爱与不喜爱的景物,说自己合意与不合意的情事,而其胸襟恬淡,情怀忧伤,便自然流露出来。

在反映这一时期士人的孤独冷漠心态方面,刘长卿的诗歌似更具代表性。

如他的《逢雪宿芙蓉山主人》:前两句,写诗人投宿山村时的所见所感。

后两句写诗人投宿主人家以后的情景。

文字省净优美而意境幽远,然而弥漫着一层难以言说的冷漠寂寥的情思,透露出浓重的衰飒索寞之气。

又如《送灵澈上人》:这首诗写傍晚时分,诗人送灵澈返回竹林寺,目送灵澈上人在悠悠暮钟里,背着斗笠独归青山的情景,从夕阳中渐行渐远的背影落笔,诗人久久伫立的深情和惆怅自在不言之中。

刘长卿“以诗驰名上元、宝应间”(《唐诗纪事》)。

他的诗多写贬谪飘流的感慨和山水隐逸的闲情。

擅长近体,尤工五律,曾自称为“五言长城”。

风格含蓄温和,清雅洗炼,接近王孟一派。

但是,他的思想生活都比较狭窄,因此诗境也缺乏更多的变化。

高仲武

《中兴间气集》说他的诗“大抵十首以上,语意稍同”,很能切中他诗歌艺术上的弱点。

这一时期,在创作中以抒写冷漠寂寥情怀为主的其他重要诗人,便是“大历十才子”。

“十才子”之名,最初见于中唐诗人姚合编的《极玄集》,即李端、卢纶、吉中孚、韩翃、钱起、司空曙、苗发、崔峒、耿湋、夏侯审。

他们的生平大都不详,因大历初年在长安参加重要的唱和活动而为世人所瞩目。

他们的创作成就高低不一,所长亦各异。

如钱起才能很全面,其诗各体皆工,被公认为十才子之冠,与刘长卿并称“钱刘”。

李端才思敏捷,善于作应酬的送行诗。

卢纶曾到过边塞,其《塞下曲》云:“月黑雁飞高,单于夜遁逃。

欲将轻骑逐,大雪满弓刀。

”不乏昂扬气势,带有盛唐馀韵。

此外,十才子都有反映战乱生活的诗,虽是冷眼旁观的客观记录,有的也写得较为深刻。

“十才子”的诗歌,艺术表现上以谢朓为宗,讲究格律词藻,追求清雅闲淡,工于白描写景。

技巧趋于细腻雕琢,大都写得精致工整,虽没有刘长卿诗那种浓重的孤独寂寞感,但总表现出一种冷落萧瑟的衰飒气象,带有大历诗特有的情思韵味。

第二节大历诗歌的意象类型

大历诗歌的产生,主要出于两大诗人群体,一是以长安和洛阳为中心的钱起等“十才子”诗人,作品多为题赠送别之作;再就是长期

在江南任职的地方官诗人,如刘长卿、韦应物、李嘉祐、戴叔伦等,作品大多描写山水风景。

就题材内容而言,他们的诗歌并没有比前人提供更多的新东西,其清雅闲淡的艺术追求,则深受盛唐王、孟诗风的影响,有一脉相承的关系。

然而,在与诗的风格情调和写作技巧密切相关的词语色彩和意象构成方面,大历诗歌也有自己鲜明的特色。

由于大历诗人多生不逢时之感,意气消沉,受其特定心境和意绪支配的诗歌的词语选择,往往带有凄清、寒冷、萧瑟乃至暗淡的色彩。

在这方面,刘长卿表现得尤为突出。

他是个最喜欢吟咏秋风、夕阳的诗人。

与词语选择密切相关的是意象的运用。

在大历诗中,诗人寂寞冷落的情思,多通过象征性意象或描述性意象表达出来,形成了两种意象类型。

第三节顾况与李益

在大历诗风的主流之外,这一时期还有两位独具特色的诗人:顾况和李益。

他们都出生于开、天盛世,而卒于中唐。

或者由于他们的独特经历,他们的诗与大历诗风淡泊寂寞的主流情调有着不同的风貌,显示出异于同辈的艺术个性。

顾况,苏州人,生卒年不详,至德二载(757)登进士第,曾为校书郎、著作佐郎;贞元初,贬饶州司户,曾至崂山受道箓,以后行踪即不可考。

顾况留下来的诗中,乐府和古诗占多数。

他的诗,无论

古体还是今体,都受着江南民歌的明显影响,格调通俗明快,语言则有如白话。

顾况与元结同时而略晚。

他也是一个关心人民痛苦的新乐府作者。

作诗能注意“声教”而不仅仅追求“文采之丽”(《悲歌序》)。

他根据《诗经》的讽谕精神写了《上古之什补亡训传十三章》,都是讽刺劝戒之作,其中也有直接反映现实的,如《囝》。

在大历诗坛,以边塞诗独树一帜而艺术成就很高的诗人是李益。

李益擅长七绝,写了不少边塞诗。

但此时的边塞已经没有开元时代“燕台一望客心惊,箫鼓喧喧汉将营”那样鼓舞人心的局面了,而是呈现出“边塞已在虏尘中,烽火南飞入汉宫”的衰危景象,所以,李益的边塞诗就失去了盛唐边塞诗的昂扬雄壮,而是充满了肃杀、凄凉和伤感的情绪。

《夜上受降城闻笛》:这是一首写边疆将士思乡的抒情诗。

诗的开头两句,写登城所见的月下景色。

诗人由远到近地描绘了如霜的月光和月下雪一般的沙漠,为抒发将士思乡情怀设计了典型的环境。

后两句中的“不知”表现了出征的将士迷惘的心情,“尽”字则写出了没有不思乡的将士。

从全诗来看,前两句写色,后两句则着重于写声及所感。

诗人将诗中的景色、声音、感情三者融合为一体,组成了一个完整的艺术整体,意境浑成,而又很含蓄。

他的《上汝州郡楼》亦有同样的感情,李益还有一些写得质实明快的诗,如《江南曲》。