中唐文学大历诗风

- 格式:docx

- 大小:33.11 KB

- 文档页数:9

大历诗风作家作品

大历诗风是指唐代大历时期的诗歌风格,代表作家有刘长卿、韦应物、王维等。

刘长卿的诗歌以五言律诗和七言绝句为主,多写自然景色和人生感慨,语言简练,意境深远。

韦应物的诗歌则以山水田园为题材,风格清新自然,有时也流露出对时局的忧虑。

王维的诗歌则融合了山水田园和佛家思想,风格清新脱俗,意境深远。

以下是部分大历诗风的代表作品:

刘长卿的《送李录事兄归襄邓》、《长沙过贾谊宅》、《送灵澈上人》、《江州重别薛六柳八二员外》等;韦应物的《赋得暮雨送李胄》、《秋夜寄邱员外》、《淮上喜会梁州故人》等;王维的《山居秋暝》、《鸟鸣涧》、《送元二使安西》等。

这些诗歌作品代表了大历诗风的典型特点,语言简练、意境深远,给人留下深刻的印象。

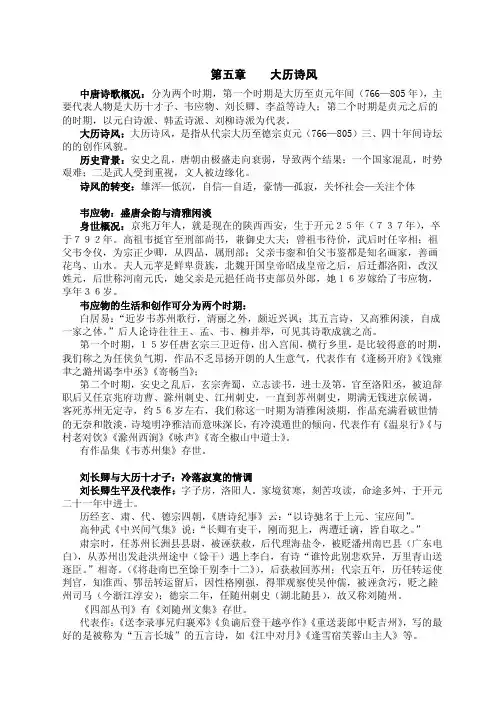

第五章大历诗风中唐诗歌概况:分为两个时期,第一个时期是大历至贞元年间(766—805年),主要代表人物是大历十才子、韦应物、刘长卿、李益等诗人;第二个时期是贞元之后的的时期,以元白诗派、韩孟诗派、刘柳诗派为代表。

大历诗风:大历诗风,是指从代宗大历至德宗贞元(766—805)三、四十年间诗坛的的创作风貌。

历史背景:安史之乱,唐朝由极盛走向衰弱,导致两个结果:一个国家混乱,时势艰难;二是武人受到重视,文人被边缘化。

诗风的转变:雄浑—低沉,自信—自适,豪情—孤寂,关怀社会—关注个体韦应物:盛唐余韵与清雅闲淡身世概况:京兆万年人,就是现在的陕西西安,生于开元25年(737年),卒于792年。

高祖韦挺官至刑部尚书,兼御史大夫;曾祖韦待价,武后时任宰相;祖父韦令仪,为宗正少卿,从四品,属刑部;父亲韦銮和伯父韦鉴都是知名画家,善画花鸟、山水。

夫人元苹是鲜卑贵族,北魏开国皇帝昭成皇帝之后,后迁都洛阳,改汉姓元,后世称河南元氏,她父亲是元挹任尚书吏部员外郎,她16岁嫁给了韦应物,享年36岁。

韦应物的生活和创作可分为两个时期:白居易:“近岁韦苏州歌行,清丽之外,颇近兴讽;其五言诗,又高雅闲淡,自成一家之体。

”后人论诗往往王、孟、韦、柳并举,可见其诗歌成就之高。

第一个时期,15岁任唐玄宗三卫近侍,出入宫闱,横行乡里,是比较得意的时期,我们称之为任侠负气期,作品不乏昂扬开朗的人生意气,代表作有《逢杨开府》《饯雍聿之潞州谒李中丞》《寄畅当》;第二个时期,安史之乱后,玄宗奔蜀,立志读书,进士及第,官至洛阳丞,被迫辞职后又任京兆府功曹、滁州刺史、江州刺史,一直到苏州刺史,期满无钱进京候调,客死苏州无定寺,约56岁左右,我们称这一时期为清雅闲淡期,作品充满看破世情的无奈和散淡,诗境明净雅洁而意味深长,有冷漠遁世的倾向,代表作有《温泉行》《与村老对饮》《滁州西涧》《咏声》《寄全椒山中道士》。

有作品集《韦苏州集》存世。

刘长卿与大历十才子:冷落寂寞的情调刘长卿生平及代表作:字子房,洛阳人。

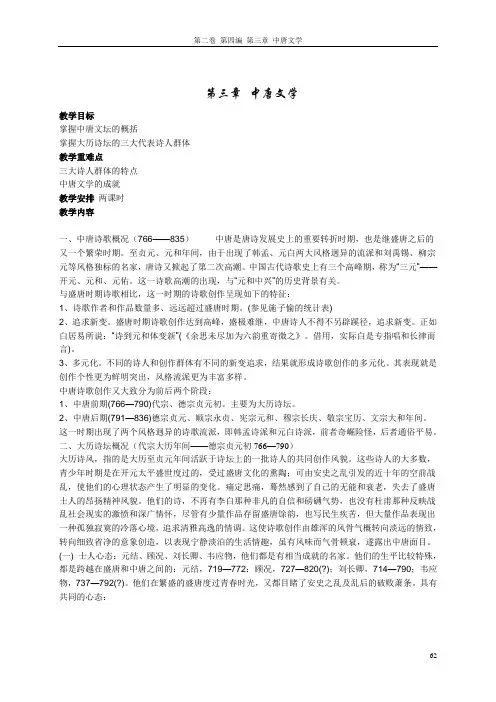

第三章中唐文学教学目标掌握中唐文坛的概括掌握大历诗坛的三大代表诗人群体教学重难点三大诗人群体的特点中唐文学的成就教学安排两课时教学内容一、中唐诗歌概况(766——835)中唐是唐诗发展史上的重要转折时期,也是继盛唐之后的又一个繁荣时期。

至贞元、元和年间,由于出现了韩孟、元白两大风格迥异的流派和刘禹锡、柳宗元等风格独标的名家,唐诗又掀起了第二次高潮。

中国古代诗歌史上有三个高峰期,称为“三元”——开元、元和、元佑。

这一诗歌高潮的出现,与“元和中兴”的历史背景有关。

与盛唐时期诗歌相比,这一时期的诗歌创作呈现如下的特征:1、诗歌作者和作品数量多、远远超过盛唐时期。

(参见施子愉的统计表)2、追求新变。

盛唐时期诗歌创作达到高峰,盛极难继,中唐诗人不得不另辟蹊径,追求新变。

正如白居易所说:“诗到元和体变新”(《余思未尽加为六韵重寄微之》。

借用,实际白是专指唱和长律而言)。

3、多元化。

不同的诗人和创作群体有不同的新变追求,结果就形成诗歌创作的多元化。

其表现就是创作个性更为鲜明突出,风格流派更为丰富多样。

中唐诗歌创作又大致分为前后两个阶段:1、中唐前期(766—790)代宗、德宗贞元初。

主要为大历诗坛。

2、中唐后期(791—836)德宗贞元、顺宗永贞、宪宗元和、穆宗长庆、敬宗宝历、文宗大和年间。

这一时期出现了两个风格迥异的诗歌流派,即韩孟诗派和元白诗派,前者奇崛险怪,后者通俗平易。

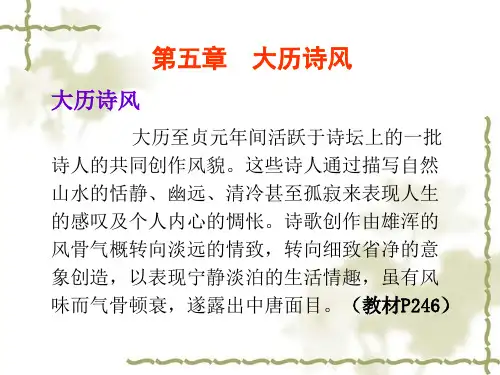

二、大历诗坛概况(代宗大历年间——德宗贞元初766—790)大历诗风,指的是大历至贞元年间活跃于诗坛上的一批诗人的共同创作风貌。

这些诗人的大多数,青少年时期是在开元太平盛世度过的,受过盛唐文化的熏陶;可由安史之乱引发的近十年的空前战乱,使他们的心理状态产生了明显的变化。

痛定思痛,蓦然感到了自己的无能和衰老,失去了盛唐士人的昂扬精神风貌。

他们的诗,不再有李白那种非凡的自信和磅礴气势,也没有杜甫那种反映战乱社会现实的激愤和深广情怀,尽管有少量作品存留盛唐馀韵,也写民生疾苦,但大量作品表现出一种孤独寂寞的冷落心境,追求清雅高逸的情调。

第六章大历诗风•第一节中唐诗歌概况••中唐是唐诗发展史上的重要转折时期,也是继盛唐之后的又一个繁荣时期。

至贞元、元和年间,由于出现了韩孟、元白两大风格迥异的流派和刘禹锡、柳宗元等风格独标的名家,唐诗又掀起了第二次高潮。

一、与盛唐时期诗歌相比,这一时期的诗歌创作呈现如下的特征:•• (一)诗歌作者和作品数量多、远远超过盛唐时期。

•(二)追求新变。

•(三)多元化格局二、中唐诗歌创作又大致分为前后两个阶段:••(一)中唐前期(766—790)代宗大历元年到德宗贞元六年。

主要为大历诗坛,以王维趣味为趣味。

(二)中唐后期(791—836)德宗贞元七年、顺宗永贞、宪宗元和、穆宗长庆、敬宗宝历、文宗大和年间。

••这一时期出现了两个风格迥异的诗歌流派,即韩孟诗派和元白诗派,前者奇崛险怪,后者通俗平易。

第二节士人心态的转变与大历诗风••一、大历诗风:•(一)大历诗风•大历诗风指的是大历到贞元年间活跃于诗坛上的一批诗人的共同创作风貌。

•由于安史之乱引发的近十年的战乱,使大历诗人的心态产生明显的变化。

失去了盛唐诗人的昂扬精神风貌。

•他们的诗,表现出一种孤独寂寞的冷落心境,追求清雅高逸的情调。

这使诗歌创作由雄浑的风骨气概转向淡远的情致,转向细致省净的意象创造,以表现宁静淡泊的生活情趣,虽有风味而气骨顿衰,遂露出中唐面目。

•(二)韦应物••韦应物(737?—792?)。

京兆万年(西安)人,出身关中望族。

天宝十年(751年)以门荫入宫为玄宗的侍卫,少年任侠使气,生活放浪,安史之乱后失职流落。

后来折节读书。

做过滁州刺史、江州刺史、左司郎中、苏州刺史等官职,人称世称韦江州、韦左司、韦苏州。

•韦应物早年作品有盛唐风。

•但诗歌创作的的主导倾向是向往隐逸的宁静,有意效法陶渊明的冲和平淡,其诗气貌高古,清雅闲淡,自成一家之体。

•前人有“王、孟、韦、柳四家”之说,即指山水田园诗。

王“清而秀”、孟“清而旷”、韦“清而润”、柳“清而峭” (见《诗薮·外编》卷四)。

大历诗风名词解释大历诗风,是唐朝时期的一种风行的诗风,主要流行于唐朝开元时期(713-742年)。

它以脱俗、豪迈、奔放、辞章满纸、场景磅礴等特点而著称。

大历诗风的名词解释如下:1. 脱俗:大历诗风追求超脱尘世的情怀和境界。

诗人常常借助山水、空灵的月夜、仙境般的桃花源等自然景物来表达自己对人生的追求和超越现实的渴望。

2. 豪迈:大历诗风强调心胸开阔、志向高远的豪情。

诗人们常常以壮志豪言、雄心勃勃的语言来表达自己对人生中英勇、不屈的力量的追求。

例如杜甫的《登高》中有“昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

”等诗句就展示了诗人的豪迈气概。

3. 奔放:大历诗风追求自由自在的表达方式,具有奔放的风格。

诗人们常常用丰富多样的修辞手法、抒情表达,展示人生的多彩和情感的丰富。

例如白居易的《赋得古原草送别》中有“离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

”等诗句的奔放恣肆,展示了诗人的个性与风格。

4. 辞章满纸:大历诗风追求诗词章法严谨,词藻华丽,意蕴丰富,字里行间充满诗意。

诗人们常常运用丰富的比喻、象征、对偶等修辞手法,展示自己的才华与情感。

例如杜甫的《登高》中有“构树杳如黄犊梦,千门万户生烟网。

”等诗句中的辞章华丽,充满了动人的意象。

5. 场景磅礴:大历诗风追求描绘高山大川、宏伟壮丽的场景。

诗人们常常运用绚丽多彩的描写手法,表达自然风景的壮丽与辽阔。

例如王之涣的《登鹳雀楼》中有“白日依山尽,黄河入海流”等诗句展示了诗人对大自然景色的感受与描述。

总的说来,大历诗风是唐代诗歌发展的一个重要阶段,它在形式风格、意境表达等方面追求出奇制胜、华美辞章,以及豪放奔放的情感表达,代表了当时诗坛的风气和潮流。

第三章中唐文学教学目标掌握中唐文坛的概括掌握大历诗坛的三大代表诗人群体教学重难点三大诗人群体的特点中唐文学的成就教学安排两课时教学内容一、中唐诗歌概况(766 ―― 835) 中唐是唐诗发展史上的重要转折时期,也是继盛唐之后的又一个繁荣时期。

至贞元、元和年间,由于出现了韩孟、元白两大风格迥异的流派和刘禹锡、柳宗元等风格独标的名家,唐诗又掀起了第二次高潮。

中国古代诗歌史上有三个高峰期,称为三元”一-开元、元和、元佑。

这一诗歌高潮的出现,与元和中兴”的历史背景有关。

与盛唐时期诗歌相比,这一时期的诗歌创作呈现如下的特征:1、诗歌作者和作品数量多、远远超过盛唐时期。

(参见施子愉的统计表)2、追求新变。

盛唐时期诗歌创作达到高峰,盛极难继,中唐诗人不得不另辟蹊径,追求新变。

正如白居易所说:诗到元和体变新”(余思未尽加为六韵重寄微之》。

借用,实际白是专指唱和长律而言)。

3、多元化。

不同的诗人和创作群体有不同的新变追求,结果就形成诗歌创作的多元化。

其表现就是创作个性更为鲜明突出,风格流派更为丰富多样。

中唐诗歌创作又大致分为前后两个阶段:1、中唐前期(766 —790)代宗、德宗贞元初。

主要为大历诗坛。

2、中唐后期(791 —836)德宗贞元、顺宗永贞、宪宗元和、穆宗长庆、敬宗宝历、文宗大和年间。

这一时期出现了两个风格迥异的诗歌流派,即韩孟诗派和元白诗派,前者奇崛险怪,后者通俗平易。

二、大历诗坛概况(代宗大历年间一一德宗贞元初766—790)大历诗风,指的是大历至贞元年间活跃于诗坛上的一批诗人的共同创作风貌。

这些诗人的大多数,青少年时期是在开元太平盛世度过的,受过盛唐文化的熏陶;可由安史之乱引发的近十年的空前战乱,使他们的心理状态产生了明显的变化。

痛定思痛,蓦然感到了自己的无能和衰老,失去了盛唐士人的昂扬精神风貌。

他们的诗,不再有李白那种非凡的自信和磅礴气势,也没有杜甫那种反映战乱社会现实的激愤和深广情怀,尽管有少量作品存留盛唐馀韵,也写民生疾苦,但大量作品表现出一种孤独寂寞的冷落心境,追求清雅高逸的情调。

这使诗歌创作由雄浑的风骨气概转向淡远的情致,转向细致省净的意象创造,以表现宁静淡泊的生活情趣,虽有风味而气骨顿衰,遂露出中唐面目。

(一)士人心态:元结、顾况、刘长卿、韦应物,他们都是有相当成就的名家。

他们的生平比较特殊,都是跨越在盛唐和中唐之间的:元结,719 —772 :顾况,727 —820(?);刘长卿,714 —790 ;韦应物,737 —792(?)。

他们在繁盛的盛唐度过青春时光,又都目睹了安史之乱及乱后的破败萧条。

具有共同的心态:1、在盛唐已养成的入世热情、救世济民的思想,使他们仍关注着社会现实,试图恢复元气,实现自己的抱负和理想。

这反映在他们的诗中中,有着豪气与激情。

2、痛苦的现实和士大夫独善其身的观念、软弱的性格,又使他们在痛苦之余转向了自身,希望在纷乱的现实中寻找一片宁静的绿地,在失望中寻找心理的平衡。

这个时代特别提倡一种清净、高雅、淡泊的生活情趣与远离尘世、洁身自好、颐养天年的生活态度。

安史之乱八年,催垮了整整一代人的精神。

疲倦、衰顿、苍老、冷淡的内心代替了盛唐士人狂放、慷慨、豪迈、昂扬进取的精神。

(二)总体诗风。

通过描写自然山水的恬静、幽远、清冷甚至孤寂来表现人生的感叹及个人内心的惆怅。

诗歌幽隽、闲雅,重清丽的韵致。

表现:(1)内容上:诗人以冷漠的眼光来抒写人生、社会,描写视野从广阔的社会转向个人周围的生活和内心。

(2 )诗体上:工五言。

刘长卿号五言长城”。

有句无篇。

(3)语言上:省净、精炼、流丽。

(4 )各类诗的特点:反映现实的诗,多冷漠,缺乏经世济民的激情、建功立业的精神。

山水诗,多静态描述,缺乏灵动与飞扬之气。

边塞诗,多了些哀怨低沉,少了些慷慨与悲壮。

有不少人认为,这一时期处于盛唐和中唐中期两个诗歌高潮之间的低谷。

胡应麟:“气骨顿衰”(《诗薮》)实则,“低谷” 一词不太准确、其评价偏低,这是一个有一定成就的“过渡”阶段一一盛唐到元和的过渡。

三、韦应物与刘长卿1、刘长卿(709-780?),字文房,河间(今河北河间)人。

开元二十一年进士,大历中,官至鄂岳转运留后,为观察使诬奏,系姑苏狱,后贬南巴尉。

终随州刺史。

文U长卿"以诗驰名上元、宝应间”(《唐诗纪事》)。

他的诗多写贬谪飘流的感慨和山水隐逸的闲情。

擅长近体,尤工五律,曾自称为”五言长城”。

风格含蓄温和,清雅洗炼,接近王孟一派。

他集中也有少数反映现实的诗,如《穆陵关北逢人归渔阳》,用很简炼浑括的诗笔,写出安史乱后荒凉雕敝的景象:逢君穆陵路,匹马向桑干。

楚国苍山古,幽州白日寒。

城池百战后,耆旧几家残。

处处蓬蒿遍,归人掩泪看。

此外,如《疲兵篇》、《送李中丞归襄州》等诗,或写久戍边塞不得归家的兵士,或写被罢归乡里的老将,也令人深感同情。

他写山水隐逸生活的诗,成就较高。

用严格的律诗写景抒情,能作到凝炼自然,造意清新。

其代表作如《寻南溪常山人山居》:一路经行处,莓苔见屐痕。

白云依静渚,芳草闭闲门。

过雨看松色,随山到水源。

溪花与禅意,相对亦忘言。

诗中写他寻访道人,在南溪山中一路所见的幽静景色,洗炼清新,颇饶风致。

结尾写空寂的禅意,思想感情却是消极的。

又如《碧涧别墅喜皇甫侍御相访》:荒村带返照,落叶乱纷纷。

古路无行客,寒山独见君。

野桥经雨断,涧水向田分。

不为怜同病,何人到白云?荒僻幽静的别墅,无人肯到,皇甫侍御独远来相访,欣慰之情,不言而自见。

他的绝句《逢雪宿芙蓉山主人》也是历来传诵的名作:日暮苍山远,天寒白屋贫。

柴门闻犬吠,风雪夜归人。

雪夜投宿山中贫寒人家所见的情景,只短短几句话就刻画烘托出来,让人感到含蓄亲切。

他还写过一些怀古伤今的作品。

这些诗往往和他自己受贬谪的失意心情融合在一起。

如《长沙过贾谊宅》:三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知。

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯。

托古喻今,寓情于景,写得很浑成深厚。

三四两句,于写景中融入贾谊《鹏鸟赋》的词语和意境,尤见艺术功力。

但是,他的思想生活都比较狭窄,因此诗境也缺乏更多的变化。

高仲武《中兴间气集》说他的诗"大抵十首以上,语意稍同”,很能切中他诗歌艺术上的弱点。

2、韦应物(737-790?),(1)生平长安人。

天宝末年,以三卫郎侍玄宗,放浪不检。

后来悔悟,折节读书。

永泰时任洛阳丞,转京兆功曹等职,建中年间出任滁州、江州刺史,后转左司郎中,贞元初任苏州刺史。

他的生活道路经过颇为曲折。

他少年狂放不检的生活在晚年写的《逢杨开府》等诗曾有所回忆,中年以后,思想性格有较大的变化。

(2)创作从他多数的诗篇来看,他的思想是进步的。

如《睢阳感怀》、《经函谷关》等诗写安史之乱,颇露壮怀。

他在历任官职中都想努力作一个清廉刚直的地方官,并对民间疾苦经常表示关怀。

他叹息京兆百姓:”兵凶久相践,徭赋岂得闲?"对江州百姓的流亡更感同情:”斯民本乐生,逃逝竟何为?旱岁属荒歉,旧逋积如坻。

到郡方逾月,终朝理乱丝。

”岂待干戈戢,且愿抚恂嫠。

"他《杂体五首》的二、三两首,态度尤为鲜明:古宅集袄鸟,群号枯树枝。

黄昏窥人室,鬼物相与期。

居人不安寝,搏击思此时。

岂无鹰与颤,饱肉不肯飞。

既乖逐鸟节,空养凌云姿。

孤奉肉食恩,何异城上鸱。

这里不仅斥责了危害人民的奸邪官吏,而且对那些身当肃清奸邪重任而失职的官吏也给以辛辣的讽刺。

春罗双鸳鸯,出自寒夜女。

心精烟雾色,指历千万绪。

长安豪富家,妖艳不可数。

裁此百日功,唯将一朝舞。

舞罢复裁新,岂思劳者苦?这里对比"寒夜女”的劳苦和贵家姬妾舞女的奢侈无度,同情劳动人民的思想更为真切。

他的乐府诗和《采玉行》写被官府征逼在深山绝岭中采玉的劳动人民的痛苦。

《夏冰歌》写凿冰人的辛劳。

《长安道》、《贵游行》讽刺豪门贵族奢华享乐、醉生梦死的生活。

都是白居易所说的”才丽之外,颇近兴讽"(《与元九书》)的作品。

韦应物的山水田园诗很多,过去批评家把陶、韦并称,王、孟、韦、柳并称都是根据这类诗歌。

但是,他和王、孟毕竟不同。

由于"身多疾病思田里,邑有流亡愧俸钱”(《寄李儋元锡》)的生活体验,他的田园诗并不仅仅是寄托洁身自好、乐天知命的思想,而且还流露对农民劳苦的关怀。

如《观田家》:微雨众卉新,一雷惊蛰始。

田家几日闲,耕种从此始。

丁壮俱在野,场圃亦就理。

归来景常晏,饮犊西涧水。

饥劬不自苦,膏泽且为喜。

仓廩无宿储,徭役犹未已。

方惭不耕者,禄食出闾里。

这比王维《渭川田家》、孟浩然《过故人庄》更接近劳动人民的感情,生活气息也比较浓厚。

韦应物的山水诗,”高雅闲淡,自成一家之体"(白居易《与元九书》),形式多用五古,如《寄全椒山中道士》:今朝郡斋冷,忽念山中客。

涧底束荆薪,归来煮白石。

欲持一瓢酒,远慰风雨夕。

落叶满空山,何处寻行迹?内容远离现实,趣味也过于孤寂。

但艺术上却值得注意,诗中有人,语无虚设。

虽然比不上陶诗那样淳淡浑厚,却能作到锤炼而近于自然。

又如《淮上即事寄广陵亲故》:前舟已渺渺,欲渡谁相待。

秋山起暮钟,楚雨连沧海。

风波离思满,宿昔容鬓改。

独鸟下东南,广陵何处在?平常的宦游中思念亲人的心情,却借江上暮钟烟雨、独鸟归飞的独特景色饱满地表现出来,绝不令人感到雷同单调。

他的五律也颇有佳作,如《淮上喜会梁川故人》:江汉曾为客,相逢每醉还。

浮云一别后,流水十年间。

双笑情如旧,萧疏鬓已斑。

何因不归去,淮上对秋山。

既是严格的五律,又写得象行云流水一样的灵活自然。

他的山水诗中也有一些流传的佳句。

如”微雨夜来过,不知春草生"(《幽居》),意境比谢灵运”池塘生春草”更丰富新鲜,饶有生意。

其他如” 绿阴生昼静,孤花表春余"(《游开元精舍》),"乔木生夏凉,流云吐华月"(《同德寺雨后寄元侍御李博士》)等,在自然景物的观察上,也别有会心。

他的七绝《滁州西涧》也很有名:独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。

他不仅把春雨中荒山野渡的景色,写得优美如画,而且传达出行人待渡的怅惘心情。

四、大历十才子"大历十才子”,根据《新唐书•卢纶传》包括:卢纶、吉中孚、韩翔、钱起、司空曙、苗发、崔峒、耿讳、夏侯审、李端。

他们的诗歌很少反映社会的动乱和人民疾苦,大多数是唱和、应制之作。

歌颂升平,吟咏山水,称道隐逸是他们诗歌的基本主题。

他们在艺术方面都有一定修养,擅长五言律诗,但大都缺乏鲜明的艺术特色,有形式主义的倾向。

《四库全书总目钱仲文集提要》说:”大历以还,诗格初变。

开、宝浑厚之气,渐远渐漓。

风调相高,稍趋浮响,升降之关,十子实为之职志。

”这个批评是恰当的。

其中仅钱起、卢纶的一些小诗艺术上尚有一定成就。

钱起(722-780?),在十才子中年辈较老,曾和王维、裴迪等人唱和。