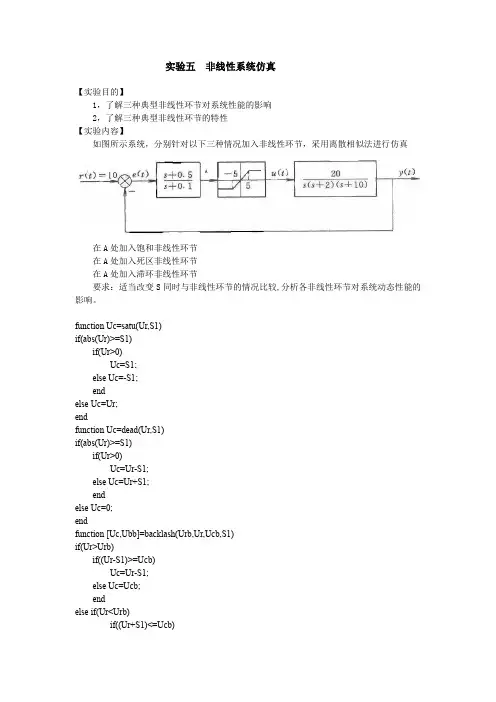

实验五典型非线性环节

- 格式:doc

- 大小:79.00 KB

- 文档页数:4

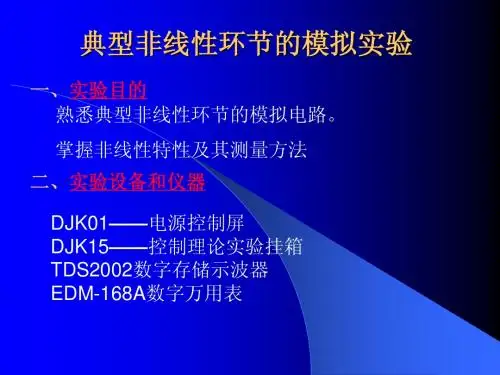

实验三典型非线性环节一.实验要求1.了解和掌握典型非线性环节的原理。

2.用相平面法观察和分析典型非线性环节的输出特性。

二.实验原理及说明实验以运算放大器为基本元件,在输入端和反馈网络中设置相应元件(稳压管、二极管、电阻和电容)组成各种典型非线性的模拟电路。

三、实验内容3.1测量继电特性(1)将信号发生器(B1)的幅度控制电位器中心Y测孔,作为系统的-5V~+5V输入信号(Ui):B1单元中的电位器左边K3开关拨上(-5V),右边K4开关也拨上(+5V)。

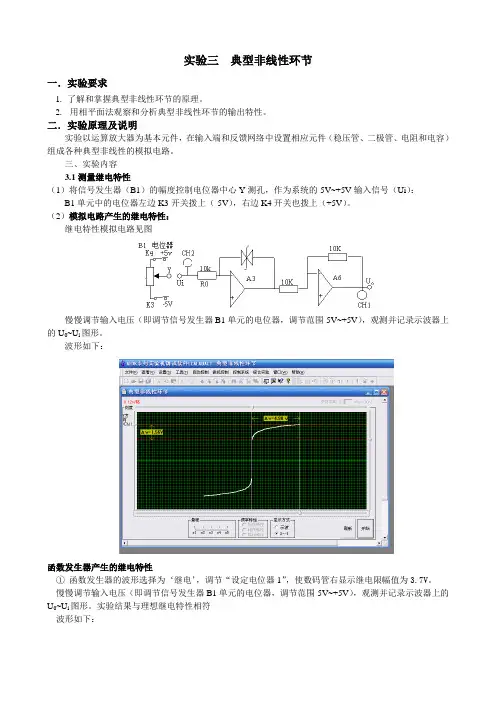

(2)模拟电路产生的继电特性:继电特性模拟电路见图慢慢调节输入电压(即调节信号发生器B1单元的电位器,调节范围-5V~+5V),观测并记录示波器上的U0~U i图形。

波形如下:函数发生器产生的继电特性①函数发生器的波形选择为‘继电’,调节“设定电位器1”,使数码管右显示继电限幅值为3.7V。

慢慢调节输入电压(即调节信号发生器B1单元的电位器,调节范围-5V~+5V),观测并记录示波器上的U0~U i图形。

实验结果与理想继电特性相符波形如下:3.2测量饱和特性将信号发生器(B1)的幅度控制电位器中心Y测孔,作为系统的-5V~+5V输入信号(Ui):B1单元中的电位器左边K3开关拨上(-5V),右边K4开关也拨上(+5V)。

(2)模拟电路产生的饱和特性:饱和特性模拟电路见图3-4-6。

慢慢调节输入电压(即调节信号发生器B1单元的电位器,调节范围-5V~+5V),观测并记录示波器上的U0~U i图形。

如下所示:函数发生器产生的饱和特性①函数发生器的波形选择为‘饱和’特性;调节“设定电位器1”,使数码管左显示斜率为2;调节“设定电位器2”,使数码管右显示限幅值为3.7V。

慢慢调节输入电压(即调节信号发生器B1单元的电位器,调节范围-5V~+5V),观测并记录示波器上的U0~U i图形。

波形如下:。

3.3测量死区特性模拟电路产生的死区特性死区特性模拟电路见图3-4-7。

⾃动控制原理实验指导书⽬录第⼀章⾃动控制原理实验 (1)实验⼀典型环节模拟⽅法及动态特性 (1)实验⼆典型⼆阶系统的动态特性 (4)实验三典型调节规律的模拟电路设计及动态特性测试 (6)实验四调节系统的稳态误差分析 (8)实验五三阶系统模拟电路设计及动态特性和稳定性分析 (11)实验六单回路系统中的PI调节器参数改变对系统稳定性影响 (13)实验七典型⾮线性环节的模拟⽅法 (15)实验⼋线性系统的相平⾯分析 (17)第⼆章控制理论实验箱及DS3042M(40M)⽰波器简介 (19)第⼀节⾃动控制理论实验箱的简介 (19)第⼆节数字存储⽰波器简介 (20)第⼀章⾃动控制原理实验实验⼀典型环节模拟⽅法及动态特性⼀、实验⽬的1、掌握⽐例、积分、实际微分及惯性环节的模拟⽅法。

2、通过实验熟悉各种典型环节的传递函数和动态特性。

⼆、实验设备及器材配置1、⾃动控制理论实验系统。

2、数字存储⽰波器。

3、数字万⽤表。

4、各种长度联接导线。

三、实验内容分别模拟⽐例环节、积分环节、实际微分环节、惯性环节,输⼊阶跃信号,观察变化情况。

1、⽐例环节实验模拟电路见图1-1所⽰传递函数:K R R V V I -=-=120阶跃输⼊信号:2V实验参数:(1) R 1=100K R 2=100K(2) R 1=100K R 2=200K2、积分环节实验模拟电路见图1-2所⽰传递函数:ST V V I I O 1-= ,其中T I阶跃输⼊信号:2V 实验参数:(1) R=100K C=1µf(2) R=100K C=2µf 3、实际微分环节实验模拟电路见图1-3所⽰传递函数:K ST S T V V D D I O +-=1 其中 T D =R 1C K=12R R 阶跃输⼊信号:2V实验参数:(1) R 1=100K R 2=100K (2)R 1=100K R 2=200K C=1µf4、惯性环节实验模拟电路见图1-4所⽰传递函数:1+-=TS K V V I O 其中 T=R 2C K=12R R 阶跃输⼊:2V 实验参数:(1) R 1=100K R 2=100K C=1µf(2) R=100K R 2=100K C=2µfR四、实验步骤1、熟悉实验设备并在实验设备上分别联接各种典型环节。

自动控制原理实验指导书内蒙古工业大学电力学院自动化系2012年10月目录实验一典型环节模拟及二阶系统的时域瞬态响应分析 (1)实验二频率特性的测试 (8)实验三控制系统的动态校正 (12)实验四非线性系统的相平面分析 (14)实验五状态反馈 (20)TKKL—1型控制理论电子模拟实验箱使用说明书 (23)实验一 典型环节模拟及二阶系统的时域瞬态响应分析一、实验目的1.通过搭建典型环节模拟电路,熟悉并掌握控制理论电子模拟实验箱的使用方法。

2.了解并掌握各典型环节的传递函数及其特性,掌握用运放搭建电子模拟线路实现典型环节的方法。

3.掌握二阶系统单位阶跃响应的特点,理解二阶系统参数变化对输出响应的影响。

二、实验仪器1.控制理论电子模拟实验箱一台;2.超低频扫描示波器一台;3.万用表一只。

三、实验原理1.典型环节的传递函数及其模拟电路图(1)比例环节图1-1 比例环节的方框图比例环节的方框图如图1-1所示,其传递函数为()()C s K R s (1-1)比例环节的模拟电路图如图1-2所示,其传递函数为21()()R C s R s R = (1-2) 比较式(1-1)和式(1-2),得:21R K R =图1-2 比例环节的模拟电路图当输入为单位阶跃信号,即()1()r t t =时,由式(1-1)得输出() (0)c t K t =≥,其输出波形如图1-3所示。

图1-3 比例环节的单位阶跃响应(2)积分环节图1-4 积分环节的方框图积分环节的方框图如图1-4所示,其传递函数为()1()C s R s Ts= (1-3)图1-5 积分环节的模拟电路图积分环节的模拟电路图如图1-5所示,其传递函数为()1()C s R s RCs= (1-4) 比较式(1-3)和式(1-4),得:T RC =当输入为单位阶跃信号,即()1()r t t =时,由式(1-3)得输出1()c t t T= 其输出波形如图1-6所示。

自动控制原理实验指导书施金鸿编孙炳达审核广东技术师范学院自动化系前言本书是根据高等学校电气工程及其自动化、测控技术等专业“自动控制原理”教学大纲要求,并结合我院具体情况而编写的。

自动控制原理实验是自动控制原理课程的重要组成部分,是该门课程的辅助教材。

由于理论教材中各电路原理已阐述详尽,故在实验教材中主要侧重介绍实验方法,通过实验使学生能运用所学理论知识来分析研究实验中所出现的问题,得出相应的结论,从而培养学生具备分析问题和解决问题的能力。

通过实验这个重要的实践环节来验证所学理论,使学生掌握实验的基本技能和方法,培养学生严肃认真和实事求是的科学作风。

本书由广东技术师范学院自动化系施金鸿编孙炳达审核。

限于编者的水平和经验,疏漏及错误之处在所难免,欢迎读者批评指正。

编者2006年6月目录前言实验一控制系统典型环节的模拟实验 (3)实验二线性定常系统的瞬态响应和稳定性分析 (10)实验三自动控制系统的校正 (17)实验四控制系统的频率特性 (21)实验五典型非线性环节静特性的测试 (25)实验六非线性系统的描述函数分析法 (30)实验七采样控制系统的分析 (34)实验八采样控制系统的动态校正 (39)实验九控制系统极点的任意配置 (42)附录:TKKL-4型控制理论/计算机控制技术实验箱使用说明 (46)实验一控制系统典型环节的模拟实验一、实验目的1、掌握控制系统中各典型环节的电路模拟及其参数的测定方法。

2、测量典型环节的阶跃响应曲线,了解参数变化对环节输出性能的影响。

二、实验原理1、对表1-1所示各典型环节的传递函数设计相应的模拟电路(参见表1-2)表1-1:典型环节的方块图及传递函数表1-2:典型环节的模拟电路图2、测试各典型环节在单位阶跃信号作用下的输出响应。

3、改变各典型环节的相关参数,观测对输出响应的影响。

三、实验设备1、TKKL-4型控制理论实验箱 1台2、双踪示波器 1台3、数字万用表 1块四、实验内容及步骤1、观测比例、积分、比例积分、比例微分和惯性环节的阶跃响应曲线。

自动控制原理实验指导书吴鹏松编班级学号姓名2012 年 3 月前言自动控制原理实验是自动化类学科的重要理论课程实验。

本科自动控制原理分为经典控制理论和现代控制理论基础两部分,自动控制原理实验主要是针对经典控制理论的实验,采用的运算电路来进行的。

现代控制理论实验由于模型比较复杂,采用MATLAB软件进行数字仿真实验。

离散控制系统实验与计算机控制系统实验是有很大区别的,不能简单的认为在自动控制原理实验箱上就能进行计算机控制系统实验。

自动控制原理实验预习时需要对电路图进行理论分析和综合,可以借助MATLAB软件进行辅助分析和综合。

自动控制原理实验指导书不包括实验箱和实验软件的使用说明,相关的内容参考实验软件LABACT软件中的帮助文件。

由于作者水平有限,书中错误之处在所难免,恳请广大师生及读者提出宝贵意见及建议。

编者目录实验一典型环节的模拟研究实验二二阶系统特征参数对系统性能的影响实验三典型系统的动态特性与稳定性测试实验四开环增益与零极点对系统性能的影响实验五典型系统的频率特性测试实验六线性系统的串联校正实验七A/D与D/A 转换及零界阶保持器实验八离散控制系统动态性能和稳定性的混合仿真研究实验九非线性系统的相平面法分析实验十非线性系统的描述函数法分析附录1 教学考核方法附录2 实验课安排时间要求实验一 典型环节的模拟研究一.实验目的1.通过搭建典型环节模拟电路,熟悉并掌握自动控制综合实验台的使用方法。

2.熟悉各种典型环节的的阶跃响应。

3.研究参数变化对典型环节阶跃响应的影响。

4.掌握ACES 软件的使用方法。

二.实验仪器1.自动控制综合实验箱 2.计算机 3.LABACT 软件三.实验内容1.观察比例环节的阶跃响应曲线典型比例环节模拟电路如图1-1所示,比例环节的传递函数为: K s U s U i =)()(0图1-1 典型比例环节模拟电路(1) 比例系数(放大倍数)选取: A .当K=1、K=2、K=5时,分别观测阶跃响应曲线,并记录输入信号输出信号波形;B .比例放大倍数 K=R2/R1;(2) 阶跃信号设置:阶跃信号的幅值选择1伏(或5伏)(3) 连接虚拟示波器:A .将输入阶跃信号用排题线与示波器通道CH1相连接;B .将比例环节输出信号(实验电路A2的“OUT2”)与示波器通道CH2相连接。

非线性环节实验报告引言非线性系统在现实生活中的广泛应用引起了研究者们的极大关注。

非线性环节作为其中的重要组成部分,对系统的稳定性和性能起着至关重要的作用。

本实验通过建立一个非线性环节的模型,探究其对系统行为的影响,并分析非线性环节的性能和稳定性特性。

实验目的1. 建立一个非线性环节的数学模型;2. 分析非线性环节对系统行为的影响;3. 考察非线性环节的性能和稳定性特性。

实验原理非线性环节是指输入与输出之间不满足线性关系的部分。

在控制系统中,非线性环节可能会导致系统产生不确定性和非稳定的行为。

为了研究非线性环节的特性,本实验使用了一个常见的非线性函数作为实验模型,即sigmoid函数。

Sigmoid函数定义如下:f(x) = \frac{1}{{1+e^{-ax}}}其中,x代表输入,a代表一个可调节的参数,f(x)代表经过非线性环节后的输出。

实验步骤1. 首先,我们需要选择合适的参数a值来控制sigmoid函数的形状。

较小的a 值将导致sigmoid函数的输出变化更缓慢,而较大的a值则会使函数的曲线更陡峭。

本次实验选择a=2作为sigmoid函数的参数。

2. 在Matlab或Python等工具中编写代码,根据sigmoid函数的表达式计算输入x对应的输出f(x)。

3. 绘制x与f(x)之间的关系曲线,观察并分析非线性环节对系统行为的影响。

实验结果根据实验步骤所给出的sigmoid函数表达式和参数,我们得到了如下结果:import numpy as npdef sigmoid(x, a):return 1 / (1 + np.exp(-a * x))x = np.linspace(-10, 10, 100)a = 2y = sigmoid(x, a)import matplotlib.pyplot as pltplt.plot(x, y)plt.xlabel('Input (x)')plt.ylabel('Output (f(x))')plt.title('Nonlinear Link Function')plt.grid(True)plt.show()如上所示的代码及其运行结果,绘制了sigmoid函数的输入和输出之间的关系曲线。

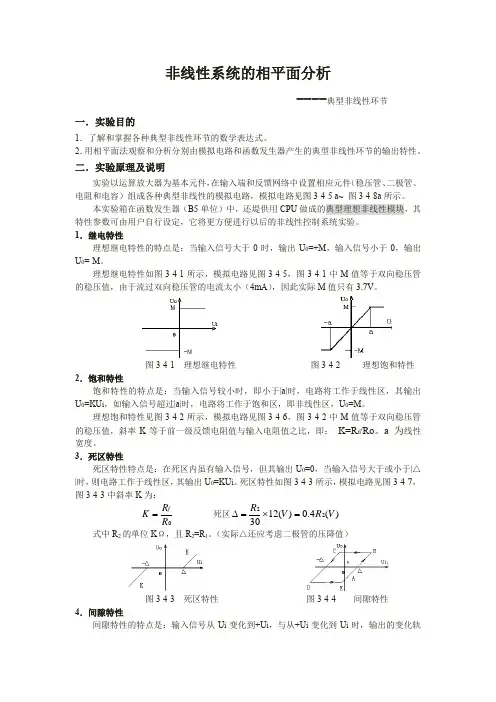

非线性系统的相平面分析----典型非线性环节一.实验目的1.了解和掌握各种典型非线性环节的数学表达式。

2.用相平面法观察和分析分别由模拟电路和函数发生器产生的典型非线性环节的输出特性。

二.实验原理及说明实验以运算放大器为基本元件,在输入端和反馈网络中设置相应元件(稳压管、二极管、电阻和电容)组成各种典型非线性的模拟电路,模拟电路见图3-4-5 a~ 图3-4-8a 所示。

本实验箱在函数发生器(B5单位)中,还堤供用CPU 做成的典型理想非线性模块,其特性参数可由用户自行设定,它将更方便进行以后的非线性控制系统实验。

1.继电特性理想继电特性的特点是:当输入信号大于0时,输出U 0=+M ,输入信号小于0,输出U 0=-M 。

理想继电特性如图3-4-1所示,模拟电路见图3-4-5,图3-4-1中M 值等于双向稳压管的稳压值,由于流过双向稳压管的电流太小(4mA ),因此实际M 值只有3.7V 。

图3-4-1理想继电特性图3-4-2 理想饱和特性2.饱和特性饱和特性的特点是:当输入信号较小时,即小于|a|时,电路将工作于线性区,其输出U 0=KU i ,如输入信号超过|a|时,电路将工作于饱和区,即非线性区,U 0=M 。

理想饱和特性见图3-4-2所示,模拟电路见图3-4-6,图3-4-2中M 值等于双向稳压管的稳压值,斜率K 等于前一级反馈电阻值与输入电阻值之比,即: K=R f /Ro 。

a 为线性宽度。

3.死区特性死区特性特点是:在死区内虽有输入信号,但其输出U 0=0,当输入信号大于或小于|△|时,则电路工作于线性区,其输出U 0=KU i 。

死区特性如图3-4-3所示,模拟电路见图3-4-7,图3-4-3中斜率K 为:0R R K f =死区)(4.0)(123022V R V R =⨯=∆ 式中R 2的单位K Ω,且R 2=R 1。

(实际△还应考虑二极管的压降值)图3-4-3死区特性图3-4-4 间隙特性4.间隙特性间隙特性的特点是:输入信号从-U i 变化到+U i ,与从+U i 变化到-U i 时,输出的变化轨迹是不重叠的,其表现在X 轴上是△,△即为间隙。

《非线性编辑》实验报告(实验名称:音频编辑)专业数字媒体技术班级 10级(1)班学号 E10700102 学生姓名郭殷蓉指导老师吕晓华杨东鹤浙江理工大学信息电子学院2012年3月27日《非线性编辑》实验5任务书一.实验名称音频编辑二.实验目的实验目的是要求熟练掌握音频轨道与音量设置的编辑,熟练掌握音频的剪辑。

要求通过自己选择的实例训练部分实例的操作并达到熟练程度。

三.实验环境软件:Premiere Pro四.实验题熟练掌握的内容:1、Premiere Pro音频编辑:音频轨道2、Premiere Pro音频编辑:音量设置3、Premiere Pro音频编辑:电子相册五、实验要求:1、达到对功能能够熟练操作的程度。

2实验报告要求如下:实验报告的内容包括:实验题目、实验内容及错误和异常分析、截图、运行结果(运行画面的抓屏,抓屏图片要尽可能的小,否则文件太大)。

3、实验报告不按要求上交,不按时上交都会影响实验成绩,不上交者实验成绩0分。

一、实验目的实验目的是要求熟练掌握音频轨道与音量设置的编辑,熟练掌握音频的剪辑。

要求通过自己选择的实例训练部分实例的操作并达到熟练程度。

二、实验内容:熟练掌握的内容:1、Premiere Pro音频编辑:音频轨道2、Premiere Pro音频编辑:音量设置3、Premiere Pro音频编辑:电子相册三、实验环境软件:Premiere Pro四、实验过程1.音频轨道:各个音频轨道2.音量设置:通过过“调音台”工具,可以以专业调音台的工作方式来控制声音。

它具有实时的录音,以及音频素材和音频轨道的分离处理功能。

Premiere Pro CS4中的“调音台”窗口可以实时混合时间线窗口中各轨道的音频对象。

用户可以在音频混合器中选择相应的音频控制器进行调节对应轨道的音频对象。

打开菜单栏中的“窗口”命令,选择【工作窗口】/【音频编辑】,打开“调音台”窗口。

调音台由若干个轨道音频控制器、主音频控制器和播放控制器组成。

实验二非线性系统分析2.1典型非线性环节2.1.1 实验目的1.掌握各典型非线性环节模拟电路的构成方法,掌握TDN-AC/ACS设备的使用方法。

2.了解参数变化对典型非线性环节动态特性的影响。

2.1.2 实验要求1.观察各种典型非线性环节的动态特性曲线2.观测参数变化对典型非线性环节动态特性曲线的影响2.1.3 实验设备1.TDN-AC/ACS 系列教学实验系统一套。

2.慢扫描示波器一台。

3.PC机一台。

4.连接导线。

2.1.4 实验原理本实验以运算放大器为基本元件,在输入端和反馈网络中设置相应元件(稳压管,二极管,电阻和电容)组成各种典型非线性环节的模拟电路。

1.继电特性:见图2 . 1-1图2.1-1 继电特性模拟电路理想继电特性如图2 . 1-2所示。

图中M值等于双向稳压管的稳压值。

U0UiM-M图2.1-2 理想继电特性 (2)饱和特性:见图2.1-3及图2 . 1-4图2.1-3 饱和特性模拟电路 图2.1-4理想饱和特性在理想饱和特性图2.1-4中,特性饱和值等于稳压管的稳压值,斜率K 等于前一级反馈电阻值与输入电阻值之比,即:1/R R K f (3)死区特性死区特性模拟电路图:见图2.1-5Ui+-+-R0U010K10KRfIN R2R1AB30K +12V -12V30K OUTU9 NC图2.1-5 死区特性模拟电路死区特性如图2.1-6所示。

KU0UiK图2.1-6 死区特性 图2.1-6中特性的斜率K 为: 0R R K f =死区)(4.0)(123022V R V R =⨯=∆ 式中2R 的单位为K Ω,)=(12R R 。

(实际Δ还应考虑二极管的压降) (4)间隙特性间隙特性的模拟电路图见图2.1-7。

间隙特性如图2.1-8所示,图中间隙特性的宽度Δ为)(4.0)(123022V R V R =⨯=∆ 式中2R 的单位为K Ω,)=(12R R 。

特性斜率αtg 为: 0R R C C tg ff i ⋅=α 改变2R 和1R 可改变间隙特性的宽度;改变R R f 或)(ttC C 的比值可调节特性斜率)(αtg 。

第5章非线性控制环节5.1闭合回路中的非线性环节图5.1当回路增益随振荡幅度增加而增大时,通常能实现稳定操作;但是,当回路增益与振荡幅度的变化方向相反时,回路总是要出现振荡描述函数限幅器图5.2限幅器对幅度为A的正弦波的响应是一个幅度为a的削顶正弦波2过程控制系统——应用、设计与整定(第3版)图5.3限幅器的增益与信号幅度的变化方向相反死区图5.4死区环节切掉了正弦波的中间部位图5.5为了使含有死区的回路对所有的扰动都能稳定,回路应该在大幅度扰动下进行整定过程控制系统——应用、设计与整定(第3版) 3 5.2非线性相移环节滞环图5.6滞环既产生相移又产生幅度衰减图5.7滞环的相位滞后随着信号幅度的减小而增加,从而使回路的振荡周期变长4过程控制系统——应用、设计与整定(第3版)速率限制图5.8由于受到速率的限制,所以调节阀跟随小信号的变化比跟随大信号显得要快些图5.9当正弦波的速率超过执行器的速率限制时,会形成三角波振荡图5.10当幅度趋于零时,速率限制器变得比较线性过程控制系统——应用、设计与整定(第3版) 5 负阻图5.11有些蒸汽喷射泵存在一个负阻区域,在这个区域内没有静态稳定性图5.12负阻过程将产生90°至180°的相位滞后图5.13当过程存在负阻特性时,自然周期和动态增益随着迟延时间的增加显著变大6过程控制系统——应用、设计与整定(第3版)5.3各种类型的开关调节器双位调节器图5.14理想的开关调节器用来控制积分过程会形成三角波极限环图5.15只有偏差超过滞环宽度时,输出状态才会改变比例-时间控制过程控制系统——应用、设计与整定(第3版)7 图5.16当被调量穿过比例带时,“开”的持续时间占整个周期的百分数是变化的三位调节器图5.17三位调节器可以驱动马达正转、反转或者在死区内停止转动图5.18利用阀位或流量的反馈,使阀门由积分器变成时滞,从而改善控制回路的响应5.4复式系统的概念选用两种调节器最佳切换图5.19具有迟延的非自衡过程的最小时间控制8过程控制系统——应用、设计与整定(第3版)图5.20双向最佳切换需要两个开关调节器,它们分别具有可调的切换点图5.21最小时间程序控制(右图)使中间变量出现超调图5.22延时器由开关调节器操作过程控制系统——应用、设计与整定(第3版)9 另加一个线性调节器图5.23在投入PID控制之前,第二个延时器使过程处于静止状态图5.24程序控制参数调整不合适是很容易判断的5.5非线性PID调节器误差平方调节器图5.25误差平方调节器的比例特性使回路表现出可变的衰减度10过程控制系统——应用、设计与整定(第3版)图5.26非线性PID调节器能给出比线性调节器更好的设定值响应,但对三区段非线性调节器图5.27为了有效地控制pH值,需要有一个具有可调宽度z、增益为kz的低增益区图5.28在pH回路中,采用线性调节器,经调整线性调节器使回路不出现极限环过程控制系统——应用、设计与整定(第3版)11图5.29非线性PI调节器用于控制含有噪声的流量回路是特别有效的参考文献1. Considine,D.M.,Process Instruments and Controls Handbook,McGraw-Hill,New York,1957,p.11—87.2. Shinskey,F.G.,“Limit Cycles and Expanding Cycles,”Instrum.Control Syst., November 1974.3. Adiutori, E.F., The New Heat Transfer, Ventuno, Cincinnati, 1974, pp.7—24.4. Shunta, J.P., and W. Fehervari, “Nonlinear Control of Liquiol Level,” In Tech, January 1976.习题5.1一个线性过程在比例控制下,比例带为20%时,回路出现不衰减振荡。

自动控制原理实验实验一典型环节的模拟研究1.各典型环节的方块图及传函2.各典型环节的模拟电路图及输入响应,其中,3.实验内容及步骤(1)观测比例,积分,比例积分,比例微分和惯性环节的阶响应曲线①准备:使运放处于工作状态。

将信号源单元(U1SG)的ST端(插针)与+5V端(插针)用“短路块”短接,使模拟电路中的场效应管(3DJ6)夹断,这时运放处于工作状态。

②阶路信号的产生:电路可采用图1-1所示电路,它由“单脉冲单元”(U13SP)及“电位器单元”(U14 P)组成。

图1-1具体线路形成:在U13单元中,将H1与+5V插针用“短路块”短接,H2插针用排线接至U14P单元的X插针;在U14P单元中,将Z插针和GND插针用“短路块”短接,最后由插座的Y端输出信号。

以后实验若再用到阶跃信号时,方法同上,不再述。

实验步骤①按2中的各典型环节的模拟电路图将线接好(先按比例)。

(PID先不接)②将模拟电路输入端(U1)与阶跃信号的输出端Y相联接;模拟电路的输出端(U0)接至示波器。

③按下按钮(或松开按钮)H时,用示波器观测输出端的实际响应曲线U0(t),且将结果记下。

改变比例参数,重新观测结果。

④同理得出积分、比例积分、比例微分和惯性环节的实际响应曲线,它们的理想曲线和实际响应曲线见表1-1。

表1-1续表1-1=(2)观察PID环节的响应曲线实验步骤:①此时U1采用U1,SG单元的周期性方波信号(U1单元的ST的插针改为与S插针用“短路块”短接,S11波段开关置于“阶跃信号”档,“OUT”端的输出电压即为阶跃信号电压,信号周期由波段开关S12和电位器W11调节,信号幅值由电位器W12调节。

以信号幅值小\信号周期较长为比较适宜)。

②参照2中的PID模拟电路图,将PID环节搭接好。

③将①中产生的周期性方波信号加到PID环节的输入端(U1),用示波器观测PID输出端(U0),改变电路参数,重新观察并记录。

实验二典型系统瞬态响应和稳定性1.典型二阶系统①典型二阶系统的方块图及传函图2-1图是典型二阶系统原理方块图,其中T0=1S,T1=0.1S,K1分别为10、5、2.5、1。

实验五典型非线性环节一、实验目的1、以运算放大器为基本元件,在输入端和反馈网络中设置相应元件(稳压管、二极管、电阻和电容)组成各种典型非线性的模拟电路。

2、掌握继电器、饱和、死区、间隙特性的模拟电路的搭接,研究非线性环节的特性参数和实际输入特性.二、实验设备1、长余辉双踪示波器2、TDN—AC/ACS自动控制原理/计算机控制原理教学实验系统3、配套的电阻、电容、导线等三、实验原理1、继电器特性,见图1图1继电器特性模拟电路理想继电器特性如图2(A)所示。

图中M值等于双向稳压管的稳压值。

图2(A) 理想继电器特性图2(B)理想饱和特性2、饱和特性图3 饱和特性模拟电路理想饱和特性图中特性饱和值等于稳压管的稳压值,斜率k 等于前一级反馈电阻值与输人电阻值之比,即:k=R f/R3、死区特性死区特性模拟电路图见图4。

图4 死区特性模拟电路死区特性如图5(A)所示.图5(A ) 死区特性 图5(B) 间隙特性图中特性的斜率k为k =Rf /R0,死区)(4.0)(12)30/(22V R V R =⨯=∆, 式中R 2的单位KΩ,且R2=R1,(实际Δ还应考虑二极管的压降值)4、间隙特性间隙特性的模拟电路图见图6间隙特性如图5(B )所示。

图中空间特性的宽度Δ(OA)为:)(4.0)(12)30/(22V R V R =⨯=∆,式中R2的单位为K Ω,(R2=R 1),特性斜率tg α为:根据上面的式子可知道,改变R 2和R1可改变空回特性的宽度;改变(tC C 1)或(R R f )可调节特性斜率t gα。

图6 间隙特性模拟电路四、实验步骤1、 准备1)选择模拟电路中未标值元件的型号、规格.2)将信号源(U1 SG )单元的ST 插针和+5v插针用“短路块”短接2、 按图1接线,图1中的(a )和(b)之间的虚线处用导线连接好;(图5—1(a)中,+5v 与Z 之间,以及-5v 与X 之间用短路块短接)3、 模拟电路中的输入端(U i )和输出端(U 0)分别接至示波器的X 轴和Y 轴的输入端。

实验五 非线性系统(一) 一、实验要求了解和掌握非线性系统的原理,学会用相轨迹分析非线性系统的瞬间响应和稳态误差。

二、实验原理相平面图表征系统在某个初始条件下的运动过程,相轨迹可用图解法求得,也可用实验法直接求得。

当改变阶跃信号的幅值,即改变系统的初始条件时,便获得一系列相轨迹。

根据相轨迹的形状和位置就能分析系统的瞬态响应和稳态误差。

(1)继电型非线性原理方块图如图2-5-1所示,图2-5-2是它的模拟电路图。

图2-5-1图2-5-2继电型非线性系统工程模拟电路图2-5-1所示非线性系统工程用下述方法表示:0(0)0(0)(51)TC C KM e TC C KM e +-=>++=<-式中T 为时间常数(T=0.5), K 为线性部分开环增益(K =1),M 为稳压管压值。

采用e 和e 为相平面座标,以及考虑(52).1()(53)e r c e c r R t =-=--=- 则式(5-1)变为:0(0)0(0)(54)Te e KM e Te e KM e ++=>+-=<-代入0.5,1T K ==以及所选用稳压值M ,应用等倾线法作出当初始条件为(0)(0)(0)(0)e r c r R =-==时的相轨迹,改变(0)r 值就可以得到一簇相轨迹。

图5-1所示系统的相轨迹曲线如图5-3所示图2-5-3 图2-5-1所示系统相轨迹图2-5-3中的纵坐标轴将相平面分成两个区域,(I II 和)e 轴是两组本轨迹的分界线,系统在阶跃信号下,在区域I 内,例如在初始点A 开始相轨迹运动到分界线上的点B ,从B 点开始在趋于II 内,沿区域II 内的本轨迹运动到点C 再进入区域I ,经过几次往返运动,若是理想继电特性,则系统逐渐收敛于原点。

(2)带速度负反馈的继电型非线性系统原理方块图如图2-5-4所示。

图2-5-2中的虚线用导线连接,则图2-5-2就是图2-5-4的模拟电路。

实验五典型非线性环节

一、实验目的

1、以运算放大器为基本元件,在输入端和反馈网络中设置相应元件(稳压管、

二极管、电阻和电容)组成各种典型非线性的模拟电路。

2、掌握继电器、饱和、死区、间隙特性的模拟电路的搭接,研究非线性环节

的特性参数和实际输入特性.

二、实验设备

1、长余辉双踪示波器

2、TDN—AC/ACS自动控制原理/计算机控制原理教学实验系统

3、配套的电阻、电容、导线等

三、实验原理

1、继电器特性,见图1

图1继电器特性模拟电路

理想继电器特性如图2(A)所示。

图中M值等于双向稳压管的稳压值。

图2(A) 理想继电器特性图2(B)理想饱和特性

2、饱和特性

图3 饱和特性模拟电路

理想饱和特性图中特性饱和值等于稳压管的稳压值,斜率k 等于前一级反馈电阻值与输人电阻值之比,即:k=R f/R

3、死区特性

死区特性模拟电路图见图4。

图4 死区特性模拟电路

死区特性如图5(A)所示.

图5(A ) 死区特性 图5(B) 间隙特性

图中特性的斜率k为k =Rf /R0,死区)(4.0)(12)30/(22V R V R =⨯=∆, 式中R 2的单位KΩ,且R2=R1,(实际Δ还应考虑二极管的压降值)

4、间隙特性

间隙特性的模拟电路图见图6

间隙特性如图5(B )所示。

图中空间特性的宽度Δ(OA)为:

)(4.0)(12)30/(22V R V R =⨯=∆,式中R2的单位为K Ω,(R2=R 1),特性斜率tg α为:

根据上面的式子可知道,改变R 2和R1可改变空回特性的宽度;改变(t

C C 1

)或(

R R f )可调节特性斜率t gα。

图6 间隙特性模拟电路

四、实验步骤

1、 准备

1)选择模拟电路中未标值元件的型号、规格.

2)将信号源(U1 SG )单元的ST 插针和+5v插针用“短路块”短接

2、 按图1接线,图1中的(a )和(b)之间的虚线处用导线连接好;(图5—1(a)

中,+5v 与Z 之间,以及-5v 与X 之间用短路块短接)

3、 模拟电路中的输入端(U i )和输出端(U 0)分别接至示波器的X 轴和Y 轴

的输入端。

4、 调节输入电压,观测并记录示波器上的U0~U i 波形;

5、 分别按图3、4、6接线,输入电压电路采用图5-1(a),重复上述步骤(2-3)。

6、 备注:图4、6非线性模拟电路请应用“非线性用单元U 9 N C"。

U9 N C单元的IN ~A 之间和IN ~B之间插入所选择的电阻。

五、实验记录及处理

典型非线性环节的特性参数及实际输出特性记入表1。

表1

六、实验报告要求

1.附上原始实验记录;

2。

将实验得到的数据(波形)与理论的相比较,分析误差的原因;3.列出实验过程中遇到的问题,解决的方法,并写出实验心得;4。

提出对实验的建议或者意见。