生物逆转录病毒的生命周期和致病机制研究

- 格式:docx

- 大小:37.17 KB

- 文档页数:4

生物逆转录病毒技术在基因疗法中的应用基因疗法是指通过操纵患者的遗传物质来治疗疾病的方法。

这种治疗方法有望为一些目前没有治愈方法的疾病提供有效的治疗手段。

而生物逆转录病毒技术作为基因疗法的一种,被广泛地研究和应用于相关领域。

本文将从什么是生物逆转录病毒、通过生物逆转录病毒技术进行基因治疗的原理、生物逆转录病毒技术在基因治疗中的应用等几个方面来详细探究生物逆转录病毒技术在基因治疗中的应用。

1.生物逆转录病毒是什么?生物逆转录病毒是指一类能将RNA转录成DNA并整合到宿主基因组中的病毒。

这种病毒的一个显著特点是能够将外源RNA复制为DNA,进入宿主细胞并整合到宿主基因组,随后随宿主细胞的生命历程一直存在,由此可以被用来向宿主细胞中导入外源DNA。

这类病毒被称为“逆转录病毒”,因为它们反转了生物体内DNA转录RNA的常规过程。

2.通过生物逆转录病毒技术进行基因治疗的原理基因治疗是指向患者的基因进行修复或替换达到治愈或缓解病症的一种疗法。

而生物逆转录病毒技术便是这种基因治疗中重要的工具。

在基因治疗中,生物逆转录病毒被用于将制备好的人工基因转化到细胞中。

生物逆转录病毒的利用主要分为以下两类:①整合性逆转录病毒整合性逆转录病毒的生物学特性决定了它在基因治疗中的独特作用。

它可以将含有治疗基因的短DNA片段构建成一种成熟的病毒,把它装在蛋白质壳内,继而注射到人体中。

这种病毒侵入寄主细胞并制造出携带治疗基因的DNA分子,它会整合到细胞的基因组中,成为宿主细胞的一部分。

随后,治疗基因会耐受细胞表达,从而实现基因治疗。

②不整合性逆转录病毒不整合性逆转录病毒的生物学特性在许多方面都与整合性逆转录病毒不同。

这类病毒并不像整合性逆转录病毒一样与宿主细胞的基因组融合,而是留在细胞核的外围,在分裂时随细胞质分离而自我复制。

因为这种病毒并不整合到宿主细胞的DNA中,所以基因治疗的整个流程更加安全可靠。

3.生物逆转录病毒技术在基因治疗中的应用①遗传性病变针对遗传性病变,生物逆转录病毒技术因其高效性和准确性而被广泛采用。

![[医学微生物学]逆转录病毒](https://uimg.taocdn.com/b523df21eefdc8d376ee321f.webp)

CATALOGUE目录•引言•逆转录病毒的基本特征•逆转录病毒的致病性•逆转录病毒的检测和诊断•逆转录病毒的治疗和预防•逆转录病毒与其他病原体的区别和联系•展望与未来发展引言逆转录病毒的形态和结构逆转录病毒的基因组包括三个结构基因:gag、pol和env。

gag基因编码病毒的核心蛋白;pol基因编码病毒的复制酶;env基因编码病毒的包膜蛋白。

逆转录病毒的基因表达受长末端重复序列(LTR)调控,LTR 包括启动子和增强子等顺式作用元件。

逆转录病毒的基因组和基因表达逆转录病毒的生活史逆转录病毒与多种癌症的发生密切相关,如Burkitt淋巴瘤、毛细胞白血病和艾滋病相关淋巴瘤等。

逆转录病毒的致癌性逆转录病毒与癌症关系逆转录病毒致癌机制慢性感染的形成慢性感染与疾病发展逆转录病毒与慢性感染免疫逃逸机制逆转录病毒可通过多种机制逃避免疫系统的识别和攻击,如病毒抗原变异、抑制免疫应答和诱导细胞凋亡等。

免疫逃逸与疾病持续免疫逃逸可导致病毒感染持续存在,促进疾病进展,如艾滋病患者免疫系统崩溃导致严重感染。

逆转录病毒的免疫逃逸病毒分离病毒鉴定逆转录病毒的分离和鉴定RT-PCRNASBA逆转录病毒的核酸检测逆转录病毒的血清学检测ELISA通过包被病毒抗原,检测血清中是否存在特异性抗体。

Western blot通过检测血清中是否存在特异性抗体,用于验证ELISA结果。

抗病毒治疗免疫调节治疗基因治疗030201逆转录病毒的治疗疫苗接种健康生活方式筛查与监测逆转录病毒的预防和控制新药研发探索多种药物的联合应用,以提高疗效并降低耐药性的产生。

联合治疗耐药性研究抗病毒药物的研究进展与其他病毒的区别和联系复制方式01基因组结构02潜伏与激活03与寄生生物的联系逆转录病毒与寄生生物(如细菌和真菌)具有某些相似的特性,例如与宿主细胞的相互作用、潜伏和激活等。

与细菌的区别逆转录病毒与细菌不同,其遗传信息为RNA而不是DNA,且不具有细胞结构,依靠宿主细胞进行复制。

01定义02分类逆转录病毒是一类RNA病毒,其基因组为RNA,但在其生命周期中,RNA会被逆转录成DNA,并整合到宿主细胞的基因组中。

根据国际病毒分类委员会(ICTV)的分类,逆转录病毒属于逆转录病毒科(Retroviridae),包括多个属和种,如人类免疫缺陷病毒(HIV)、鼠白血病病毒(MLV)等。

定义与分类VS逆转录病毒粒子通常由核心蛋白、逆转录酶、整合酶和包膜蛋白等组成。

核心蛋白包裹病毒RNA 基因组,逆转录酶和整合酶则参与病毒基因组的复制和整合过程,包膜蛋白则与病毒粒子的组装和释放有关。

生命周期逆转录病毒的生命周期包括吸附、注入、逆转录、整合、表达、组装和释放等步骤。

在吸附和注入过程中,病毒粒子与宿主细胞结合,并将病毒RNA 注入细胞。

随后,逆转录酶将病毒RNA 逆转录成cDNA ,并在整合酶的帮助下将cDNA 整合到宿主细胞的基因组中。

在表达阶段,宿主细胞会转录并翻译整合的病毒基因,产生新的病毒蛋白。

最后,新合成的病毒蛋白和基因组RNA 组装成新的病毒粒子,并从宿主细胞中释放。

结构结构与生命周期宿主范围与感染方式宿主范围逆转录病毒的宿主范围广泛,可以感染包括人类、动物、植物和真菌在内的多种生物。

不同种类的逆转录病毒具有不同的宿主特异性,例如HIV主要感染人类免疫细胞,而MLV则主要感染小鼠细胞。

感染方式逆转录病毒的感染方式多样,可以通过直接接触、血液传播、性传播等途径感染宿主。

在感染过程中,病毒粒子首先与宿主细胞表面的受体结合,然后通过内吞或膜融合等方式进入细胞内部。

一旦进入细胞,逆转录病毒会利用宿主细胞的资源进行复制和增殖,最终导致细胞病变或死亡。

03逆转录病毒无法独立生存,需要寄生在微生物细胞内,利用微生物的代谢系统进行复制和增殖。

微生物为逆转录病毒提供生存环境一些逆转录病毒可以通过感染微生物,进而通过微生物的传播途径扩散到更广泛的宿主中。

微生物作为传播媒介微生物可以通过自身的免疫系统和代谢途径对逆转录病毒进行调控,限制其复制和增殖,从而维持自身稳态。

医学微生物学课件第30章:逆转录病毒一、引言逆转录病毒(Retroviruses)是一种RNA病毒,具有逆转录酶(reversetranscriptase,RT)活性,能够将病毒RNA转录成DNA,并插入宿主细胞的基因组中。

这种独特的复制方式使得逆转录病毒在生物医学领域具有广泛的应用价值,如基因治疗、基因工程等。

本章将详细介绍逆转录病毒的生物学特性、分类、生命周期、致病机制以及防治策略。

二、逆转录病毒的生物学特性1.结构特征逆转录病毒颗粒呈球形,直径约为100-120纳米。

病毒颗粒由核心、衣壳和包膜三部分组成。

核心含有病毒RNA、逆转录酶、病毒蛋白等;衣壳呈二十面体对称,由病毒蛋白组成;包膜来源于宿主细胞,含有病毒糖蛋白。

2.基因组结构逆转录病毒的基因组为单链正链RNA,长度约为9-11千碱基对(kb)。

基因组包含5'和3'非翻译区(UTR)、Gag、Pol、Env和辅助蛋白基因。

其中,Gag编码衣壳蛋白,Pol编码逆转录酶和整合酶,Env编码病毒包膜糖蛋白,辅助蛋白基因参与病毒复制、装配和释放等过程。

3.逆转录酶活性逆转录酶是逆转录病毒复制的关键酶,具有DNA聚合酶、RNA 聚合酶和DNA内切酶活性。

在病毒复制过程中,逆转录酶将病毒RNA转录成单链DNA,然后合成双链DNA,将双链DNA整合入宿主细胞基因组。

三、逆转录病毒的分类逆转录病毒可分为两大类:简单逆转录病毒和复杂逆转录病毒。

1.简单逆转录病毒简单逆转录病毒包括HIV、SIV、FIV等,它们的基因组结构较为简单,仅含有Gag、Pol、Env和辅助蛋白基因。

这类病毒主要感染哺乳动物,如人类免疫缺陷病毒(HIV)感染人类,导致艾滋病。

2.复杂逆转录病毒复杂逆转录病毒的基因组结构较为复杂,含有多个基因家族,如长末端重复序列(LTR)、整合酶、病毒蛋白等。

这类病毒主要感染鸟类、哺乳动物和昆虫,如劳斯肉瘤病毒(RSV)感染鸟类,诱发肉瘤。

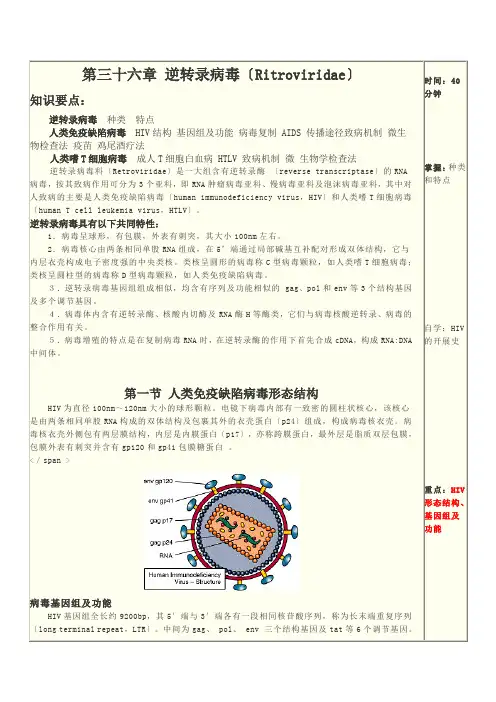

第三十六章逆转录病毒〔Ritroviridae〕知识要点:逆转录病毒种类特点人类免疫缺陷病毒HIV结构基因组及功能病毒复制 AIDS 传播途径致病机制微生物检查法疫苗鸡尾酒疗法人类嗜T细胞病毒成人T细胞白血病 HTLV 致病机制微生物学检查法逆转录病毒科〔Retroviridae〕是一大组含有逆转录酶〔reverse transcriptase〕的RNA 病毒,按其致病作用可分为3个亚科,即RNA肿瘤病毒亚科、慢病毒亚科及泡沫病毒亚科,其中对人致病的主要是人类免疫缺陷病毒〔human immunodeficiency virus,HIV〕和人类嗜T细胞病毒〔human T cell leukemia virus,HTLV〕。

逆转录病毒具有以下共同特性:1.病毒呈球形,有包膜,外表有刺突,其大小100nm左右。

2.病毒核心由两条相同单股RNA组成,在5’端通过局部碱基互补配对形成双体结构,它与内层衣壳构成电子密度强的中央类核。

类核呈圆形的病毒称C型病毒颗粒,如人类嗜T细胞病毒;类核呈圆柱型的病毒称D型病毒颗粒,如人类免疫缺陷病毒。

3.逆转录病毒基因组组成相似,均含有序列及功能相似的 gag、pol和env等3个结构基因及多个调节基因。

4.病毒体内含有逆转录酶、核酸内切酶及RNA酶H等酶类,它们与病毒核酸逆转录、病毒的整合作用有关。

5.病毒增殖的特点是在复制病毒RNA时,在逆转录酶的作用下首先合成cDNA,构成RNA:DNA 中间体。

第一节人类免疫缺陷病毒形态结构HIV为直径100nm~120nm大小的球形颗粒。

电镜下病毒内部有一致密的圆柱状核心,该核心是由两条相同单股RNA构成的双体结构及包裹其外的衣壳蛋白〔p24〕组成,构成病毒核衣壳。

病毒核衣壳外侧包有两层膜结构,内层是内膜蛋白〔p17〕,亦称跨膜蛋白,最外层是脂质双层包膜,包膜外表有刺突并含有gp120和gp41包膜糖蛋白。

</span >病毒基因组及功能HIV基因组全长约9200bp,其5′端与3′端各有一段相同核苷酸序列,称为长末端重复序列〔long terminal repeat,LTR〕。

病毒的生命周期和致病机制在人类生活中,病毒是不可避免的存在。

它们造成了很多疾病,例如流感、SARS、艾滋病等等。

病毒具有很强的传染性,能够在人与人之间快速传播,因而一旦出现病毒感染,需要及时采取有效的控制措施。

为了更好地了解这些病毒,我们需要掌握它们的生命周期和致病机制。

一、病毒的生命周期在了解病毒的生命周期之前,我们需要了解以下三个基本定义:1.宿主细胞:病毒侵入后,需要依靠宿主细胞的代谢和复制机制,才能完成自己的复制过程。

2.病毒粒子:病毒的感染途径可以是直接传播,也可以通过病毒粒子。

病毒粒子是一种具有完整基因组、包膜、蛋白质等成分的病毒结构,是病毒主体的复制和传播单位。

3.产生病毒:指病毒成功激活宿主细胞中的复制过程,制造大量活性病毒粒子,从而引发感染。

下面我们来了解病毒的生命周期:1.吸附:病毒侵入宿主细胞需要粘附到宿主表面膜蛋白上,从而建立特异性的接触。

2.穿透:病毒经由溶酶体或内吞小泡进入宿主细胞内,通过膜融合或介导受体所引起的钩端作用穿透宿主细胞的细胞膜。

3.解离:病毒进入在细胞内部分隔成具有特异性的区域(尤其是内侧化小泡、内质网或高尔基) ,然后病毒的基因组解离出来,从而进入复制途径。

4.复制:在宿主细胞内部,基因编码复制酶和蛋白质分子,通过利用宿主细胞的代谢机制,制造新的病毒粒子。

5.组装:新产生的病毒粒子,逐渐聚集、成形、包裹和成熟,形成完整的病毒粒子。

6.出芽:完整的病毒粒子,从宿主细胞的内质网或细胞膜表面芽出,被释放到体外。

二、病毒的致病机制病毒的致病机制,是指病毒侵入宿主之后,如何在宿主体内或外防线之间展开破坏行动,引发临床症状。

下面列举了病毒常见的致病机制:1.影响宿主细胞的代谢:病毒通过破坏宿主细胞的正常代谢,产生一系列异常代谢产物,从而引起各种临床病症,例如乙肝病毒能够破坏肝细胞功能,导致肝细胞坏死和纤维化。

2.免疫机能破坏:病毒侵入宿主体内,通过影响免疫细胞的分泌和功能,抑制宿主体内的免疫机制。

病毒的生命周期和致病机制病毒是一种微生物,它无法独立生存,只能依附于宿主细胞进行繁殖。

病毒的生命周期包括感染、复制、组装和释放等多个阶段,而致病机制则是病毒侵入宿主细胞后对宿主细胞的影响和破坏。

本文将详细探讨病毒的生命周期和致病机制。

病毒的生命周期可以分为吸附、穿透、解壳、复制和释放等阶段。

首先,病毒通过与宿主细胞表面的受体结合来实现吸附,这一过程决定了病毒是否能够成功感染宿主细胞。

接下来,病毒通过各种方式穿透宿主细胞膜,进入细胞内部。

在细胞内,病毒解壳释放出基因组,基因组可以是DNA或RNA。

然后,病毒利用宿主细胞的生物合成机制进行复制,合成病毒蛋白和基因组。

最后,病毒蛋白和基因组组装成新的病毒颗粒,并通过细胞溶解或膜融合等方式释放到外界,继续感染其他宿主细胞。

病毒的致病机制主要包括直接破坏宿主细胞和诱发宿主免疫反应两个方面。

首先,病毒感染宿主细胞后,会利用宿主细胞的代谢机制进行复制,大量繁殖导致宿主细胞溶解或凋亡,从而直接破坏宿主细胞。

此外,病毒还可以干扰宿主细胞的正常功能,如抑制宿主细胞的蛋白质合成、破坏宿主细胞的细胞骨架等,进一步导致宿主细胞的损伤。

其次,病毒感染宿主细胞后,会激活宿主免疫系统,引发炎症反应。

宿主免疫系统通过释放细胞因子和趋化因子等分子信号,吸引免疫细胞进入感染部位,对抗病毒。

然而,过度的炎症反应可能导致组织损伤,如肺炎病毒感染引发的肺部炎症。

此外,某些病毒还可以通过干扰宿主免疫系统的正常功能,逃避免疫攻击,进一步加重疾病的严重程度。

在病毒的生命周期和致病机制中,病毒与宿主细胞之间的相互作用起着关键作用。

病毒通过与宿主细胞表面的受体结合来实现吸附,而宿主细胞的受体的种类和表达水平决定了病毒的感染能力。

此外,病毒还可以利用宿主细胞的复制和合成机制进行繁殖,因此宿主细胞的代谢状态和功能状态对病毒的复制有重要影响。

同时,宿主免疫系统的功能也对病毒的感染和致病过程起着重要调节作用。

病毒的生命周期与致病机制病毒是一种微生物,会侵入宿主细胞并利用细胞的机制复制自身病原体。

病毒的整个生命周期可以分为以下几个步骤:吸附、透过细胞膜、解离、合成核酸和蛋白质、组装病毒粒子、释放病毒粒子并传播到其他宿主。

第一步:吸附。

病毒通过蛋白质、糖分子或其他生化分子与宿主细胞的受体相互作用,吸附到细胞表面。

该过程是一个随机的过程,病毒需要与正确类型的受体相互作用才能成功进入细胞。

第二步:透过细胞膜。

病毒通过不同的机制进入细胞内部。

有些病毒通过融合细胞膜进入细胞,有些病毒则通过受体介导的内吞作用进入细胞。

一旦进入细胞,病毒就可以开始侵入宿主细胞并进行复制。

第三步:解离。

一旦进入细胞,病毒会被解离,释放出核酸信息和一些蛋白质。

病毒利用宿主细胞蛋白质合成机制,利用自身的RNA和DNA来控制细胞合成新的病毒RNA和DNA,并合成病毒蛋白质。

第四步:合成核酸和蛋白质。

在这一步骤中,病毒会利用宿主细胞的机制合成新的病毒核酸和蛋白质。

这个步骤可能会导致细胞死亡,因为病毒利用细胞合成机制并消耗宿主细胞的资源进行复制。

第五步:组装病毒粒子。

在这个阶段中,病毒使用自身的蛋白质和核酸组装成完整的病毒颗粒。

它可能是一种典型的球形病毒,也可能是一种线形、单链或双链的病毒。

在此过程中,病毒可能还会进行一些加工,如剪接、亚基的组合和后翻译修饰等。

第六步:释放病毒颗粒并传播到其他宿主。

在这一步骤中,病毒将新产生的病毒颗粒释放到细胞内或细胞外环境中。

病毒通过直接接触、呼吸、食物、水和性接触等方式传播给其他人或动物。

传播病毒的主要目的是控制宿主,使它们继续进行病毒复制并帮助病毒传播。

病毒的致病机制病毒利用宿主细胞进行复制并依靠宿主体进行存活和传播。

在此过程中,病毒可能会对宿主体产生各种损伤和影响,导致各种不同的临床症状和疾病。

例如,人类免疫缺陷病毒(HIV)会感染人体免疫细胞,导致免疫系统失调和免疫力下降,最终发展成为爱滋病。

流感病毒则会侵入呼吸道并导致喉咙、鼻子、支气管和肺部感染,导致发热、咳嗽、头痛和疲劳等症状。

反转录病毒的名词解释反转录病毒是一类特殊的病毒,其基因组是由RNA构成,但通过反转录过程,可以将其RNA拷贝成DNA,并在宿主细胞内进行嵌入和复制。

这类病毒在生物学领域中具有重要的研究价值,也对我们理解疾病发展、进化原理以及基因工程提供了重要的思路和工具。

一、反转录病毒的发现反转录病毒的发现可以追溯到上世纪60年代初。

当时,美国研究人员发现了一种病毒,称为反转录病毒,它能够将其RNA转录成DNA,然后将该DNA插入宿主细胞的染色体中。

这一发现引发了科学界的巨大轰动,为后来的反向转录酶(也被称为反转录酶)的发现奠定了基础。

二、反转录病毒的结构和生命周期反转录病毒的结构包括病毒粒子和反向转录酶。

病毒粒子由外包膜、蛋白质壳和基因组RNA构成,其RNA中包含了编码反向转录酶的序列。

当病毒感染宿主细胞时,它会释放出基因组RNA和一些与其复制相关的酶。

在反转录病毒的生命周期中,首先,反转录酶通过RNA依赖的DNA聚合酶活性将病毒基因组RNA逆转录成DNA。

然后,这个DNA被插入宿主细胞染色体中,形成所谓的前瞻病毒的DNA。

接下来,在宿主细胞的复制和转录系统的辅助下,前瞻病毒DNA会被转录成多个mRNA分子,这些mRNA分子会进一步转化为新的病毒颗粒,从而形成新的感染和复制的循环。

三、反转录病毒的研究价值和应用反转录病毒在生物学研究领域具有广泛的应用和研究价值。

首先,它们对我们理解疾病的发展和机制提供了重要线索。

许多疾病,如艾滋病和白血病,都与反转录病毒感染密切相关。

通过对反转录病毒的研究,我们可以深入了解这些疾病的病因和发展机制,并为治疗这些疾病提供新的思路和方法。

其次,反转录病毒的研究还为基因工程和基因治疗领域提供了重要的工具和技术。

基因工程中常常需要将外源基因导入宿主细胞并进行表达,利用反转录病毒的转录和插入机制,可以实现高效、精确的基因导入和表达,从而为基因工程的研究和实践提供了重要的手段。

最后,反转录病毒也为生物界的进化提供了一种机制。

致病微生物的生物學特性及其致病機制研究致病微生物的生物学特性及其致病机制研究微生物是指生物体尺寸小于肉眼可见的生命体,包括细菌、病毒、真菌、原生动物等。

其中一些微生物对人类健康造成了威胁,被称为致病微生物。

致病微生物的生物学特性和致病机制研究,对于预防和控制感染病非常重要。

1. 细菌的生物学特性细菌是单细胞微生物,不包含真核细胞的器官和结构。

细菌擅长生长繁殖,以地球上最早的生命形式之一而闻名。

细菌制造化合物,分解有机物,通过与其他微生物的交互作用,形成复杂的生态系统。

细菌依靠许多不同的方式进行运动,包括偏压运动、游动和旋转。

细菌运动的主要驱动力是纤毛或鞭毛的收缩,这使得细菌能够自由游动或沿着物理表面移动。

细菌致病机制多种多样,包括产生毒素、破坏宿主细胞、影响宿主代谢、持续感染等。

致病细菌通过某些机制进行侵入,一旦进入人体,将对宿主产生不同程度的损害。

2. 病毒的生物学特性病毒是一种非细胞生物,是由蛋白质和核酸组成的微型粒子。

病毒不能独立生长和繁殖,必须依赖宿主细胞的酶和其他蛋白质来完成生命周期。

病毒因其极其微小,千分之一毫米以下的直径而被命名。

病毒以一种被称为“生吞噬”(endocytosis)的方式进入宿主细胞,然后释放其基因组,开始生命的细胞逆转录过程。

病毒的致病机制主要是侵入宿主细胞并改变宿主细胞的物理和化学过程。

病毒会干扰宿主细胞的正常正常功能,例如打开人体细胞的DNA以辅助病毒复制。

我们的免疫系统会尝试消灭感染的病毒。

然而,在病毒感染后,它需要时间才能正确应对和抵御感染。

3. 真菌的生物学特性真菌是一种单细胞或多细胞生物,具有细胞壁和细胞膜。

真菌是一种复杂的生物体,可以生长成单细胞酵母菌、菌丝状真菌等形式,生长在土壤和水体等环境中。

真菌的生殖方式和普通植物不同,它们不使用种子或花来繁殖,而是用孢子(spores)来繁殖。

真菌通过运动而不是光合作用来产生能量。

真菌对生长和生存的pH值要求较低,多生长在有机物和潮湿的环境中。

人类内源性逆转录病毒及其致病机制人类内源性逆转录病毒是一种存在于人体内的病毒,其基因组由RNA构成,可以通过逆转录(Reverse Transcription)过程将其RNA转化成DNA并插入人类基因组中。

这种病毒的发现可以追溯到上世纪六七十年代,随着生物技术和分子生物学技术的不断发展,人们对这种病毒的理解和认识也越来越深入。

与许多病毒不同,人类内源性逆转录病毒并不会导致明显的临床症状,但它在人类身体内的作用却是十分重要的。

首先,人类内源性逆转录病毒对于人类的进化有着重要的作用。

人类基因组中大约有8%到10%的片段是来自于这种病毒的插入物。

这些插入物在进化中起到了多种作用,比如帮助形成人类基因组内的简单重复序列、调节基因表达和维护基因组的稳定性等。

这种病毒的活跃插入也是基因组的一种进化驱动力,通过插入和删减可以改变基因组的大小和结构,并进一步促进物种适应环境的能力。

除此之外,人类内源性逆转录病毒在人类的免疫应答中也有着重要作用。

近年来的研究表明,人类体内的这种病毒可以通过与宿主细胞的基因互作来影响宿主的免疫系统,特别是通过调节B细胞的生长和分化来改善机体的免疫功能。

此外,这种病毒的大量活跃插入也可能会引起免疫反应,从而导致一系列的自身免疫性疾病和恶性肿瘤等疾病的发生。

需要指出的是,人类内源性逆转录病毒的活动也与一些人类疾病的发生和发展密切相关。

例如,艾滋病病毒就是一种带有逆转录功能的病毒。

它会将自己的RNA转化成DNA并插入宿主细胞的基因组中,从而在宿主体内不断复制和扩散,导致机体免疫系统的耗竭和功能障碍。

此外,人类内源性逆转录病毒还与JAK-STAT通路的活化、癌症的发生和发展等多个生理和病理过程有关。

在人类的长期进化和生存过程中,内源性逆转录病毒一直与人类一起,对人类进化和生物学研究产生了深远的影响。

而对于这类病毒的研究,也将有助于我们更深入地了解人类健康和疾病的发生机制,为开展更加有效的疾病预防和治疗提供重要依据。

生物逆转录病毒的生命周期和致病机制研究生物逆转录病毒是一类基因组含有RNA而非DNA的病毒,它

们通过逆转录过程将自己的RNA转化成DNA并嵌入宿主细胞的

基因组中进行复制。

本文将探讨生物逆转录病毒的生命周期和致

病机制研究。

一、生物逆转录病毒的生命周期

生物逆转录病毒的生命周期可以分为六步:吸附、进入细胞、

逆转录、嵌入宿主基因组、转录和复制。

1. 吸附

生物逆转录病毒需要通过特定的受体与宿主细胞表面进行结合,从而使病毒可以进入宿主细胞。

2. 进入细胞

病毒的外层膜能够与宿主细胞表面膜融合,使病毒核糖核酸(RNA)进入宿主细胞质。

3. 逆转录

利用逆转录酶将病毒RNA转录成DNA。

转录完成后,随着DNA的不断合成,逆转录酶就会不断退化。

4. 嵌入宿主基因组

逆转录完成后,病毒DNA通过嵌入宿主基因组的方式融入宿主细胞,成为细胞的一部分。

5. 转录

病毒DNA会在宿主细胞中转录成RNA,从而开始合成病毒蛋白。

6. 复制

逆转录后的病毒DNA会在宿主细胞分裂中被复制,从而使病毒数量不断增加。

二、生物逆转录病毒的致病机制研究

生物逆转录病毒会引起一系列疾病,包括艾滋病、白血病、肺炎和SARS等。

研究人员通过了解逆转录病毒的致病机制,可以为该类疾病的治疗提供有力的理论基础。

1. 破坏宿主免疫系统

生物逆转录病毒会抑制宿主的免疫系统,使免疫细胞不能够完全识别和消灭病毒。

这样,病毒就会在宿主体内不断繁殖,最终导致疾病的发生。

2. 损害宿主细胞

病毒感染宿主细胞后,会造成细胞失去正常生理功能,最终导致细胞死亡。

这将进一步损害宿主器官,导致疾病的发生。

3. 逃避免疫应答

生物逆转录病毒可以发生基因重组从而改变其表面抗原决定区,从而避免免疫系统攻击。

这也是为什么人们需要定期接种疫苗的

原因。

4. 影响生化和代谢过程

生物逆转录病毒可以对人体的有机物质、代谢物和酶表现出不

同的影响。

这会影响身体的免疫反应、内分泌水平和人的寿命。

总之,人类需要不断深入研究生物逆转录病毒的致病机制,以

便更好地防治有关疾病的发生,并为相关的科学研究提供坚实的

理论基础。