第二章降水与蒸发

- 格式:ppt

- 大小:29.54 MB

- 文档页数:77

降水大气中的液态或固态水,在重力作用下,克服空气阻力,从空中降落到地面的现象称为降水。

降水的主要形式是降雨和降雪,前者为液态降水,后者为固态降水,其他的降水形式还有露、霜、雹等。

凡日降水量达到和超过50mm的降水称为暴雨。

暴雨又分为暴雨、大暴雨和特大暴雨三个等级。

小雨:12小时内降水量为0.1-4.9mm或24小时内降水量为0.1-9.9mm降雨。

中雨:12小时内降水量5.0~14.9mm或24小时内降水量10.0~24.9mm的降雨过程。

大雨:12小时内降水量15.0~29.9mm或24小时内降水量25.0~49.9mm的降雨过程。

暴雨:12小时内降水量30.0~69.9mm或24小时内降水量50.0~99.9mm的降雨过程。

大暴雨:12小时内降水量70.0~139.9mm或24小时内降水量100.0~249.9mm的降雨过程。

特大暴雨:12小时内降水量大于等于140.0mm或24小时内降水量大于等于250.0mm的降雨过程。

小雪:12小时内降雪量小于1.0mm(折合为融化后的雨水量,下同)或24小时内降雪量小于2.5mm的降雪过程。

中雪:12小时内降雪量1.0~3.0mm或24小时内降雪量2.5~5.0mm或积雪深度达3CM的降雪过程。

大雪:12小时内降雪量3.0~6.0mm或24小时内降雪量5.0~10.0mm或积雪深度达5CM的降雪过程。

暴雪:12小时内降雪量大于6.0mm或24小时内降雪量大于10.0mm或积雪深度达8CM的降雪过程。

一、降水要素降水是水文循环的重要环节。

在水文学中一般只讨论降水时空分布的表示方法和降水资料的整理及应用。

描述降水的基本物理量(即降水的基本要素)介绍如下:(1)降水量(深)。

降水量的概念是时段内(从某一时刻到其后的另一时刻)降落到地面上一定面积上的降水总量。

按此定义,降水量应由体积度量,基本单位为m3。

但传统上总是用单位面积的降水量即平均降水深(或降水深)度量降水量,单位多以mm计,量纲是长度。

蒸发量和降水量的关系一、试卷的总体评价今年全国1卷的地理试题整体延续了近几年来高考地理试卷的特色,选取了新颖的材料和设问角度,注重培养和考查考生的地理学科核心素养,贴近时代,贴近生活,贴近实践,体现了全国1卷稳中求新、综合全面的特色,突出了高考育人和选拔的功能。

2018年高考地理试题以考试大纲为依据,以能力考查为重点,将推进素质教育、提升学科素养作为出发点和落脚点。

试题情境设计联系实际,贴近考生认知水平,反映时代主旋律,弘扬社会正能量。

具体来说,今年全国1卷地理试题具有如下几个特点:一是立足学科思维能力,培养学生分析和解决问题的综合思维。

本次地理试题题型和结构稳定,考题基于高考地理大纲,注重考查学生的图像判读能力和对题目关键信息的提取能力,注重培养学生的区域认知能力和综合思维。

如,第4题、第5题通过“近十年来我国某直辖市户籍人口与常住人口的数量变化图”,引导学生将人口和城市地理的知识点有机结合,快速从题目中提取关键信息,进行综合加工分析,并在此基础上,进一步要求考生根据人口数量变化趋势,结合四大直辖市的人口数量变化和迁移规律和现实情况,由表及里地引导学生深化对于人口和城市的认识。

二是创设新颖的材料情境和设问角度,启发思考。

本次地理试卷材料来源稳定多变,材料内容丰富新颖,在延续上年整体出题风格的同时,也对试题的设问思路和设问方式有所设计和创新,启发学生开放性思考。

如试卷第37题以“嫩江支流乌裕尔河下游扎龙湿地”为切入点,将堰塞湖和沼泽湿地进行比较,鼓励学生思考不同区域的自然地理情况及其影响,体现了自然环境的整体性。

其中第(4)问提问学生“是否同意通过工程措施恢复乌裕尔河为外流河”。

考生若能结合地理认知给出相应的证据,同意和反对皆可,将考生从标准化作答模式中解放出来,鼓励考生独立思考、畅所欲言,从新颖的角度去看待地理问题,充分体现了创新思维。

三是内容选取富含生活气息,注重学生的地理实践力。

全国1卷的地理试题一直以来强调关注生活中的地理现象和地理问题,鼓励学生结合地理原理和学科思想方法进行思考,解答日常实践中的问题。

实习三降水和蒸发观测一、降水的观测我国大部分地区的降水以降雨为主,北方地区冬季以降雪为主。

降水量以降落在地面上的雨或雪、雹等融化后的深度表示,以mm 为单位。

降水量可采用器测法、雷达探测和利用气象卫星云图估算。

器测法用来测量降水量,雷达探测和卫星云图一般用来预报降水量。

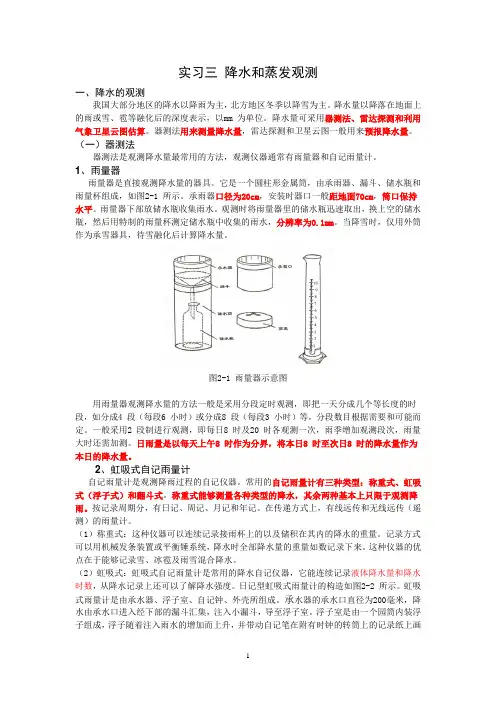

(一)器测法器测法是观测降水量最常用的方法,观测仪器通常有雨量器和自记雨量计。

1、雨量器雨量器是直接观测降水量的器具。

它是一个圆柱形金属筒,由承雨器、漏斗、储水瓶和雨量杯组成,如图2-1 所示。

承雨器口径为20cm,安装时器口一般距地面70cm,筒口保持水平。

雨量器下部放储水瓶收集雨水。

观测时将雨量器里的储水瓶迅速取出,换上空的储水瓶,然后用特制的雨量杯测定储水瓶中收集的雨水,分辨率为0.1mm。

当降雪时,仅用外筒作为承雪器具,待雪融化后计算降水量。

图2-1 雨量器示意图用雨量器观测降水量的方法一般是采用分段定时观测,即把一天分成几个等长度的时段,如分成4 段(每段6 小时)或分成8 段(每段3 小时)等,分段数目根据需要和可能而定。

一般采用2 段制进行观测,即每日8 时及20 时各观测一次,雨季增加观测段次,雨量大时还需加测。

日雨量是以每天上午8 时作为分界,将本日8 时至次日8 时的降水量作为本日的降水量。

2、虹吸式自记雨量计自记雨量计是观测降雨过程的自记仪器。

常用的自记雨量计有三种类型:称重式、虹吸式(浮子式)和翻斗式。

称重式能够测量各种类型的降水,其余两种基本上只限于观测降雨。

按记录周期分,有日记、周记、月记和年记。

在传递方式上,有线远传和无线远传(遥测)的雨量计。

(1)称重式:这种仪器可以连续记录接雨杯上的以及储积在其内的降水的重量。

记录方式可以用机械发条装置或平衡锤系统,降水时全部降水量的重量如数记录下来。

这种仪器的优点在于能够记录雪、冰雹及雨雪混合降水。

(2)虹吸式:虹吸式自记雨量计是常用的降水自记仪器,它能连续记录液体降水量和降水时数,从降水记录上还可以了解降水强度。

水资源评价复习总结第一章绪论1.水资源是指可资利用或有可能被利用的水源,这种水源应当具有足够的数量和可用的质量,并在某一地点为满足某种用途而得以利用。

(联合国教科文组织)2.水资源的基本特性:可再生性(水循环)不可替代性有限性(存在更替周期)多用途性(工业发电灌溉饮用)不均匀性(分布不均)利、害两重性(洪涝灾害)脆弱性(水易污染)3.我国水资源的特点(1)总量丰富,人均占有量少,水资源供需矛盾突出(2)地区分布不均,与生产力布局不匹配(3)水资源时间分配不均匀,年际、年内变化大4.我国四大水问题水多水少水脏水浑5.水资源评价的定义,内容,步骤定义:联合国教科文组织(UNESCO)和世界气象组织(WMO)推荐:水资源评价是指对水的来源、数量范围及其可依赖程度、水的质量等方面的确定,并在此基础上评估水资源利用和控制的可能性。

内容:(1)水资源区划;(2)水资源量的计算;(3)水质评价;(4)水资源供需分析;(5)水资源开发规划;(6)水资源系统分析;(7)水资源管理步骤:1. 背景与基础资料收集调查2. 水资源量的估算与评价3. 水资源质量评价4.水资源开发利用及其影响评价5. 水资源综合评价6. 对策分析6.水资源评价分区的目的:把区内错综复杂的自然条件和社会经济条件,根据不同的分析要求,选用相应的特征指标,通过划区进行分区概化,使分区单元的自然地理、气候、水文和水利设施等各方面条件基本一致,便于因地制宜有针对性地进行开发利用。

水资源评价分区的主要原则:水系统一致,同一供水系统划在同一区内。

边界条件尽可能保持水系、流域的完整性。

供清楚,区域基本封闭,有一定的水文测验或调查资料可供计算和验证。

同一区内自然地理因素、水资源特点、水资源开发利用条件和水利建设发展方向基本相同或相似。

尽可能保持行政区划的完整。

中国水资源评价分区:10个一级区——按流域水系划分,以松花江、辽河、海河、黄河、淮河、长江、东南诸河、珠江、西南诸河和西北诸河等江河为主体,并入其邻近单独入海或出境的河流各成一个一级区;80个二级区——一级区以下划分二级区,基本保持河流水系完整性;214个三级区——在二级分区的基础上,考虑流域分区与行政区划相结合的原则;计算分区——各项资料成果的统计单元。

初三物理降水形成原理分析对于初三学生来说,物理学科中的降水形成原理是一个重要的知识点。

了解降水形成原理,不仅可以帮助我们更好地理解天气变化,还可以为今后的学习打下坚实的基础。

本文将通过对降水形成原理的分析,来帮助初三学生更好地掌握这一知识点。

一、蒸发和凝结:降水形成的第一步是蒸发和凝结。

蒸发是指水分由液态转变为气态的过程,而凝结则是指水分由气态转变为液态的过程。

当水面上的水分受热后,其中的一部分会蒸发为水蒸气,上升到大气中。

而当水蒸气遇到冷空气时,由于温度较低,水蒸气会凝结成小水滴,形成云的基础。

二、云的形成:凝结后的水滴会聚集在一起,形成云。

云分为低云、中云和高云三种类型。

低云的云底高度一般在2公里以下,由较大的水滴和较低的温度所组成;中云的云底高度在2至6公里之间,由较小的水滴和较低的温度所组成;高云的云底高度在6公里以上,由极细小的水滴和非常低的温度所组成。

云的形成离不开水蒸气的凝结和空气的上升。

三、降水形成:当云中的水滴足够大时,就会形成降水。

降水包括雨、雪、冰雹等形式。

当云中的水滴之间的相互碰撞增大时,水滴会逐渐增大并下落至地面,形成雨滴。

如果在降水过程中的气温较低,水滴会在下落的过程中凝结成冰晶,形成雪花;如果气温非常低,还会形成冰雹。

四、影响降水的因素:除了上述的形成原理外,还有一些因素会影响降水的形成。

其中,气温是最关键的因素之一。

温度越高,水蒸气的含量越多,降水的可能性也就越大。

此外,湿度和气压也会对降水产生影响。

当湿度较高时,水蒸气的凝结速度更快,降水的形成也就更容易。

而当气压较低时,空气会上升,从而促进云的形成和降水的生成。

通过对初三物理降水形成原理的分析,我们可以得出以下结论:降水的形成包括蒸发和凝结、云的形成以及降水的形成。

而气温、湿度和气压是影响降水的主要因素。

通过深入理解降水形成原理,我们可以更好地理解天气变化的原因和规律,为今后的学习打下坚实的基础。

在学习物理的过程中,我们还应该进行实践操作,通过模拟实验和观测天气现象来加深对降水形成原理的理解。

02-影响蒸发的因素D【解析】3.注意题干的关键词,“该流域”而不是“湖面”的多年平均实际蒸发量。

盐湖面积变化取决于该流域的蒸发和降水,蒸发量大,则水域面积减小,降水量大,则水域面积增加。

题目中提到盐湖面积多年稳定,说明蒸发量和降水量应一致,所以该流域的多年平均实际蒸发量和降水量数值差不多,约为210毫米,否则会引起盐湖面积的扩大或缩小。

4.此题需要区别理论蒸发量和实际蒸发量,理论蒸发量大小与气温关系密切,实际蒸发量与下垫面关系密切。

从图中可以看出,坡面地势最高,学@科网坡度最大,下渗少,也最不利于截留地表水,地下水少,地表水向低处流走,故坡面地表水也最少,因此实际蒸发量最小;且由于该流域气候干旱,坡面没有植被生长,缺乏植物蒸腾。

本题主要考查学生的读图能力,从图中可以看出,坡面坡度大,岩性硬,地表和地下水储存条件差,下渗少,地下水埋藏深,此处的实际蒸发量最小。

5.耐旱植物只能在坡面、洪积扇和河谷三地种植,不论在哪种植均会拦截到达盐湖的水量,破坏原有平衡,使湖水减少,但由于此湖水盐度已成饱和状态(材料中有关键信息:盐度饱和),所在湖水盐度并不会增高,只能使湖面缩小。

而湖水富营养化与氮磷物质相关。

故正确选项为B。

考点:影响蒸发的因素农作物种植对环境的影响【点睛】由于气温高,理论上可蒸发量很大,但实际上,受到下界面影响,如岩性硬,地表水少,地下水埋藏深,实际蒸发量可能远远小于理论上的可蒸发量。

从该流域看,盐湖面积多年稳定,说明该流域多年实际蒸发量与该流域降水量相差不大。

6.阅读图文资料,完成下列要求。

1991年博茨瓦纳在索瓦(图8)建立纯碱厂,采盐沼地下卤水,入蒸发池,再用蒸发后的浓缩卤水生产纯碱,纯碱产品主要销往南非。

近年来,由于采取环保新工艺和来自美国产品的竞争,纯碱厂常处于亏损状态。

指出索瓦附近利于卤水蒸发的地形和气候条件。

【答案】地形:位于(南非)高原上的低洼(盆)地,地表平坦。

气候:(属于热带草原气候,全年高温,分干湿季)干季长,高温少雨,光照强,蒸发旺盛。

水的循环过程蒸发和降水水的循环过程:蒸发和降水水是地球上最重要的资源之一,也是生命的基础。

水的循环过程是指水在地球上不断循环流动的过程,其中蒸发和降水是循环过程中的两个重要环节。

本文将详细介绍水的循环过程中的蒸发和降水。

一、蒸发蒸发是指水从液态转变为气态的过程。

当水受热时,水分子的热运动增强,部分水分子能够克服表面张力,从液态转变为气态,形成水蒸气。

蒸发是水循环过程中的第一步,也是水从地表进入大气的途径之一。

蒸发的速度受多种因素的影响,包括温度、湿度、风速和水体表面积等。

温度越高,水分子的热运动越剧烈,蒸发速度越快。

湿度越低,空气中的水分子浓度越低,蒸发速度也会增加。

风速越大,空气中的水分子会被带走,促进蒸发过程。

水体表面积越大,蒸发速度也会增加。

蒸发不仅发生在海洋、湖泊和河流等水体表面,也发生在植物叶片上的气孔和土壤中的水分上。

植物通过气孔释放水蒸气,这个过程被称为蒸腾。

土壤中的水分也会受到太阳照射和风的作用而蒸发。

二、降水降水是指水蒸气从大气中凝结成液态或固态的过程,并以雨、雪、露、霜等形式降落到地面上。

降水是水循环过程中的最后一步,也是水从大气返回地表的途径之一。

降水形式多样,包括雨水、雪水、冰雹等。

降水的形成需要水蒸气凝结成水滴或冰晶,这个过程称为凝结。

当大气中的水蒸气遇到冷凝核,如尘埃、云凝结核等,就会形成云或雾。

当云中的水滴或冰晶足够大时,就会下降到地面,形成降水。

降水的量和分布受多种因素的影响,包括地理位置、气候、地形和季节等。

热带地区降水量较大,而极地地区降水量较少。

山区降水量通常较高,因为山脉会阻挡湿空气的流动,导致水蒸气凝结成云和降水。

季节变化也会影响降水的分布,例如夏季降水量通常较大,而冬季降水量较少。

降水对地球上的生态系统和人类社会具有重要影响。

降水滋润土壤,维持植物生长,供给人类和动物饮用水。

降水还影响农业、水资源管理和气候变化等方面。

总结:水的循环过程中的蒸发和降水是水从地表进入大气和从大气返回地表的两个重要环节。